环境规制产业结构调整效应与作用机制分析

2018-04-24郑加梅

郑加梅

(上海立信会计金融学院 国际经贸学院,上海 201209)

一、引言及相关文献回顾

绿色发展的本质就是经济发展与环境保护的协调统一。中国试图避免重复发达国家“先污染后治理”的老路,但在现实的工业化过程中仍长期存在着绿水青山换金山银山的情况。部分地区的环境污染问题十分严重,能源消耗居高不下、雾霾问题日益突出。通过环境规制倒逼产业结构向服务性经济转型升级,提高服务业在三次产业结构中的比重,尽快使服务业成为国民经济的主导产业,有效降低资源消耗、改善环境,实现经济发展和环境保护的双赢局面,已成为学界和政策制定者关注的重点。

现有研究集中于分析环境规制对生产效率、技术创新、产业竞争力、外商直接投资(FDI),以及对外贸易的影响,这为探究环境规制对产业结构调整的影响及其传导机制提供了研究基础。代表性理论主要有三个:一是“遵循成本说”,传统的新古典经济学认为,严格的环境规制将污染的负外部性内化为生产成本而降低生产效率与利润,并通过企业进入/退出、生产规模调整、资源再配置等行为而影响行业结构(Millimet et al.,2009)。二是“污染避难所假说”,认为在开放经济下,为了免受规制或降低遵循成本,在贸易和投资方面的环境标准或规制程度的国际差异将促使污染行业跨国转移(Millimet et al.,2016;Sun et al.,2017;Solarin et al.,2017),从而引起国家或区域产业结构的调整变化。三是“波特假说”,即适度严格、恰当的环境规制会激发企业改变生产工艺流程,引导企业积极设法提高资源利用率,刺激企业进行技术创新,以至于能够减缓或抵消企业的环境遵循成本,产生创新补偿效应,进而达到帕累托改进(Porter et al.,1995;张成 等,2011;Ramanathan et al.,2017)。环境规制最终将以“优胜劣汰”的方式倒逼产业结构调整升级。

尽管环境规制与产业结构调整存在理论逻辑关联,但与生产效率和技术创新等其他方面的研究相比,环境规制影响产业结构调整的经验证据相对匮乏,其作用机制分析仍有待于进一步加强。石风光(2017)研究发现,环境管制对经济增长影响较小,但提升污染治理强度则有助于产业环境结构的优化。其他研究证据也表明环境规制对产业结构调整升级存在倒逼效应(原毅军 等,2014),但两者关系具有空间异质性且结论并不一致。例如,一些研究发现环境规制主要促进东部地区的产业结构调整而对中西部地区影响较小或不显著(李强,2013;肖兴志 等,2013;韩晶 等,2014),但也有研究发现环境规制对中西部地区产业结构调整的作用较大(李眺,2013;郑金铃,2016)。而且,环境规制影响产业结构调整的机理涉及众多因素,但鲜有文献同时将“遵循成本说”、“污染避难所假说”和“波特假说”纳入统一的分析框架,并结合中国实际提供有效的经验证据。

鉴于此,本文的研究内容及贡献:一是构建环境规制影响产业结构调整的多元机制分析框架,同时从供给侧(如生产成本、FDI、对外贸易、技术进步)和需求端因素(需求结构)两个角度考察环境规制影响产业结构调整的直接或间接作用机制;二是采用系统GMM方法纠正内生性和控制个体固定效应,并考虑到环境规制效应的空间异质性,分别针对东部、中部、西部地区进行稳健性分析,比较分析环境规制影响产业结构调整及其实现路径的区域差异,推动区域环境规制和产业政策的优化创新。

二、环境规制对产业结构调整的影响机理分析

1.环境规制影响产业结构调整的直接效应

一是环境规制强度的提高,能产生优胜劣汰的作用,推动产业结构调整升级。严格的环境规制将通过强制企业购置排污设备、为达到环境规制标准而降低产量以及被限制采用特定要素投入组合等三种主要途径增加企业的生产成本。大型污染密集型工业企业短期内能通过购置排污设备或限制产能的方式,降低污染物排放量,并随之调整要素投入组合,使用更多低碳节能生产技术和服务中间投入,必然导致服务业更快增长,从而促使产业结构向服务经济转型。对中小型污染性工业企业来说,环境成本上升将影响企业的最优有效规模,一些中小型工业污染企业因无法获得规模经济(不能把成本转嫁给消费者),而没有能力更换或升级生产或治污设备,最终被迫退出市场(Yin et al.,2007),污染密集型产业规模逐渐萎缩,以服务业为代表的清洁型产业将占据更大比重。由此,严厉的环境规制能够成功淘汰污染密集型产业的产能,加快发展壮大服务业,有效驱动产业结构调整升级。

二是环境规制形成隐形的绿色进入壁垒,促进产业结构高级化转型。严格的环境规制也会增加污染性工业行业市场进入的沉没成本(Ollinger et al.,1998),以及边际生产成本或平均成本(Ryan,2012),导致进入污染型产业的企业数目减少,进入以服务业为代表的清洁型产业的企业数目增加(Blair et al.,2005; Cui et al.,2011)。因此,环境规制的绿色进入壁垒,能抑制污染密集型产业规模扩张,加速发展服务业,推动产业结构向高级化转变。

三是环境规制使以服务业为代表的清洁型产业具有绿色发展的比较优势,能促进服务业规模扩大,推动产业结构高级化调整。政府在采取严厉环境规制措施的同时,为提高一国的环境保护水平必然会在财政政策和产业政策上对绿色环保清洁的服务业给予一定的支持,服务业也因此而获得“绿色”发展的比较优势,从而吸引大量物质资本和人力资本等生产要素向其流动转移,促进其进一步发展壮大,提升其在国民经济中的比重和产业结构的高级化调整。

2.环境规制影响产业结构调整的间接效应

(1)环境规制促进绿色消费需求,进而驱使绿色服务业发展壮大,有利于产业结构向服务经济结构转变。事实上,需求方即消费者对环境规制的响应是产业结构调整的原始驱动机制,因为技术和产业升级的方向最终都有赖于消费者或市场的认可。环境规制过程中伴随绿色消费理念的推广和传递,消费者的环保意识和参与度不断增强。而且,环境规制有利于提高消费者对产品能耗信息的掌握,消除生产者与消费者之间关于产品环保信息的不对称,进而促进绿色消费。有研究证据表明,“绿色认证”或强制贴上产品能耗信息等“环境标签”,有助于消费者选择和购买真正的环保产品(Bjørner et al.,2004)。这也有利于鼓励绿色服务产品的开发和应用推广,发展壮大绿色服务产业。因此,随着绿色消费的增加,必然驱使服务企业为消费者提供绿色产品和绿色服务,同时限制非绿色产品的流通和非绿色服务的进入,导致服务企业绿色创新的动力和压力也越来越大。这势必倒逼和驱动服务企业增加绿色投资规模,并通过投资乘数效应提升服务业在国民经济中的份额,促进产业结构高级化。

(2)相对较弱的环境规制标准会吸引跨国污染密集型产业进入,导致以服务业为代表的清洁型产业的比重下降,抑制产业结构高级化调整。随着进入我国的外资金额不断增加,FDI对我国的产业结构调整起着重要作用。但是,在环境规制约束下,FDI的投资区位选择会对FDI的产业结构调整效应产生影响。由于经济发展水平的相对差距,发展中国家或地区赋予环境质量的价值一般低于发达国家或地区,发达国家或地区严格的环境规制增加了污染密集型产业的生产成本,为了规避高昂的环境成本,发达国家或地区的污染密集型产业将倾向于到环境规制强度较低的发展中国家或地区投资(Eskeland et al.,2003),使得该国或地区的产业结构发生相应的调整,污染密集型产业将占据更大的比重,不利于产业结构向服务性经济转型升级。

(3)环境规制能促进环保技术创新升级,促进以服务业为代表的清洁环保型产业迅速发展,推动产业结构向高级化转变。企业面临政府严厉的环境规制标准,为了控制污染排放,会通过改进生产工艺流程,减少资源投入,提高效率,降低生产成本,提高产品质量,从而提升企业的竞争力。企业通过技术创新改良生产工艺或提高治污能力,最终缓解或抵消政府环境规制带来的环境成本,能够产生包括产品和生产工艺过程在内的创新补偿效应,进而达到双赢局面。这种清洁生产或清洁产品的研发创新活动,有助于研制降低污染排放及对现有污染问题进行处理的设备和技术,进而带动整个产业的生产技术进步和环保技术升级(Yang et al.,2012;Chakraborty et al.,2017),带动以服务业为代表的清洁环保型产业迅速发展,促使产业结构向服务经济转型升级。

(4)环境规制趋紧会缩减该国污染密集型产业规模,同时能促进环境友好型产品出口,促进以服务业为代表的清洁型产业发展壮大,推动产业结构高级化调整。各国环境标准及其实施上的差异表征为污染密集型产品成本的差异,会在国家间创造出环境比较优势。环境规制强度增大,污染密集型产品成本增加,将削弱其以资源优势为基础的出口产品价格竞争能力,在自由贸易条件下,会减少污染密集型产品的出口规模,导致其在国际市场中的产品份额萎缩,进而会降低该国的污染密集型产业规模,以服务业为代表的清洁型产业产出比重相对而言将会上升。同时环境规制代表一种涉及环境技术变动的相关机制,如果将来世界商品生产都倾向于环境友好型,那么率先实行适当严格环境规制的国家则拥有环境友好型技术方面的比较优势,将会在未来的全球竞争中保持一定时期的竞争优势,有利于环境友好型产品的出口贸易增长(Costantini et al.,2012),促使资源、要素配置到以服务业为代表的清洁环保型产业,促进服务业快速发展,有利于产业结构向服务经济结构转变。

三、数据来源与研究设计

1.模型与方法

为了准确评估和识别环境规制对产业结构调整的影响及其作用机制,本文依据上述理论与机制分析框架构建计量模型,并在模型中控制其他影响因素以防止遗漏变量。考虑到产业结构调整对环境规制强度的反应存在一定的滞后期,因此在滞后一期的情况下考察环境规制强度对产业结构调整的影响。同时,产业结构调整存在“惯性”特征,本文采用省级层面的动态面板数据模型进行分析。具体的计量模型为:

ISDi,t=β0+β1ISDi,t-1+β2ERi,t-1+β3CONi,t+β4FDIi,t+β5R&Di,t+β6TRADEi,t+ψX+ui+εi,t

其中:i表示省份(i=1,2,…,30),t表示时间。ISD表示产业结构调整指标;ER表示环境规制强度指标;CON表示消费需求指标;FDI表示外商直接投资指标;R&D表示技术创新指标;TRADE表示对外贸易指标;X由各地区国内生产总值、人力资本、城市化水平和政府干预经济程度和投资强度等变量构成;ui表示省份i不随时间变化的未观察因素,εi,t表示随机干扰项。

在此基础上,进一步检验环境规制对产业结构调整的间接影响,在模型中纳入滞后一期的环境规制与其他机制变量的交互项。其中,ECON、ER&D、ETRADE和EFDI分别表示滞后一期的环境规制与当期的消费需求、技术创新、对外贸易和FDI的交互项。

由于模型含有被解释变量(产业结构调整)的滞后一期值,导致解释变量和随机扰动项相关,并且其他解释变量也可能存在内生性。系统广义矩(Sys-GMM)估计方法能很好地处理这些问题,它可以同时利用水平和差分方程中的信息,比差分广义矩(Diff-GMM)更有效。因此,我们采用Sys-GMM方法进行估计。在使用Sys-GMM估计方法时,采用Sargan统计量检验工具变量的有效性,若该检验值较小(对应p值较大),我们接受工具变量是合适的原假设。为了防止过多的工具变量使得Sargan检验不可靠,利用Collapse技术控制差分方程的工具变量数量。同时,利用Arellano-Bond统计量AR(1)和AR(2)检验Sys-GMM估计中残差的自相关状态,保证Sys-GMM估计量的一致性。

2.数据与指标选取

本文采用2001—2014年中国大陆地区30个省、市、自治区的面板数据(由于数据缺失,样本中未包括西藏)。原始数据来源于《中国统计年鉴》、《中国环境统计年鉴》、《新中国六十年统计资料汇编》、中经网统计数据库以及各省市区统计年鉴。相关变量说明如下:

被解释变量:产业结构调整(ISD)。产业结构调整包括三次产业内部的结构变化与三次产业间的结构变化,与原毅军等(2014)、李强(2013)的做法一致,本文把产业结构调整界定为三次产业间的结构变化。产业结构高级化实际上是产业结构升级的一种衡量。当前信息化革命推动的经济服务化趋势是产业结构升级的一种重要特征(干春晖 等,2011)。鉴于环境规制有利于经济结构的服务化和产业结构的高级化调整,本文采用服务业增加值与工业增加值的比值来衡量产业结构调整。

核心解释变量:环境规制(ER)。国内外学者一般使用环境规制的执行力度、污染治理费用投入和污染物排放量等指标测量环境规制强度。基于研究目的和数据可得性,本文与张成等(2011)的做法一致,用各地区工业污染治理投资额与该地区GDP的比值(百万元/亿元)作为度量环境规制强度的指标。该变量数据值越大,表明环境规制强度越严格。

其他解释变量:(1)外商直接投资(FDI),采用以年均汇率换算成人民币价格的实际利用外商直接投资额与该地区GDP的比值来度量。(2)对外贸易(TRADE),以各地区按境内目的地和货源地分货物进出口总额占该地区GDP的比值来表示。(3)技术创新(R&D),采用各地区专利授权数的对数作为衡量指标。(4)消费需求(CON),为了消除价格波动和异方差的影响,居民消费以2001年为基期进行平减,取各地区实际居民消费的对数作为度量指标。

表1 各变量描述性统计分析

除上述影响因素以外,产业结构调整的理论研究认为,投资强度、地区经济规模、人力资本、城市化水平和政府干预经济的程度都会对产业结构调整产生影响。投资强度(INT),采用地区全社会固定资产投资总额占该地区GDP的比值来衡量。地区经济发展规模(LNGDP),用地区实际GDP取对数表示,以2001年为基期。城市化水平(URB),以城镇人口占总人口的比值来衡量。人力资本(HC),测度采用教育年限法,用各地区人均受教育年限表示。政府干预经济程度(GOV),中国具有典型的政府干预经济特征,该指标用各地区政府一般支出占GDP的比值进行测算。各变量的描述性统计如表1所示。

四、研究结果与分析

1.环境规制对产业结构调整的直接效应分析

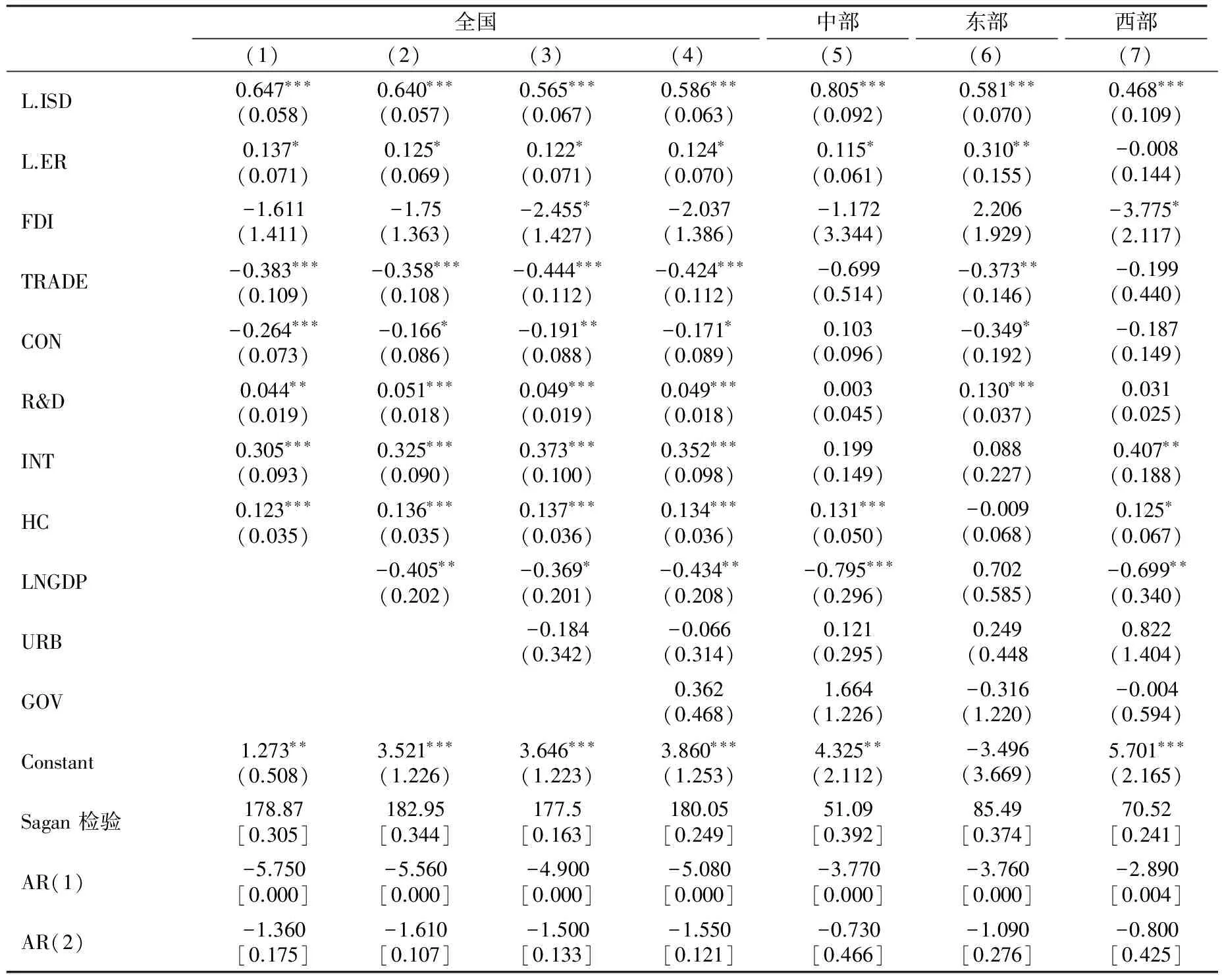

基于上述理论和计量模型,首先检验环境规制对产业结构调整的直接影响,具体结果见表2。

表2 环境规制对产业结构调整的直接效应

注:***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平;表中小括号内为稳健标准差,中括号内为统计量相应的p值。下表同。

为了回归结果的稳健性,在模型中逐步加入地区实际GDP的对数、城市化水平和政府干预等控制变量,结果发现,Sargan检验对应的p值都在0.1以上,表明工具变量的选取是合适的。AR(1)、AR(2)检验对应的p值显示,残差没有明显的二阶自相关性,模型设置合理,估计结果值得信赖。研究发现,环境规制对产业结构调整具有显著的倒逼效应。总体样本回归结果显示,环境规制变量与产业结构调整正相关,且通过了显著性检验,表明环境规制对产业结构调整产生显著的倒逼效应,即环境规制会产生结构效应,是促进产业结构调整的有效政策工具。环境规制强度(ER)每提高1%,产业结构调整(ISD)相应提高0.124%,与前文的理论分析相吻合,也与原毅军等(2014)的研究结论相一致。

对不同地区进行分组检验后发现,不同地区的产业结构调整对环境规制的反应存在异质性。环境规制对产业结构调整的倒逼效应主要表现在东部地区,这与韩晶等(2014)、李强(2013)、肖兴志等(2013)的研究结果是一致的。在经济发达的东部地区,环境规制强度(ER)每提高1%,ISD相应提高0.31%,远远高于全国平均水平,这说明东部地区目前已具有提高环境规制强度的动力,环境规制政策对产业结构调整起到了明显的推动作用。对于经济欠发达的中部地区,ER的系数在10%的统计水平上显著为正,ER每提高1%,产业结构调整(ISD)相应提高0.11%,提升幅度较小,表明中部地区的环境规制政策有利于产业结构转型调整,但总体上影响较小。其原因在于中部地区的服务业发展严重滞后,仍以传统服务业为主,环境规制约束下,传统服务业获得“绿色”发展的比较优势有限。对经济落后的西部地区,环境规制对产业结构调整的影响并不显著,意味着环境规制政策未能促进西部地区的产业结构调整。这可能是因为,经济落后使得西部地区实现经济追赶的愿望非常强烈,在一定时期内经济发展的需求比环境保护更为迫切,使得当地政府没有足够的动力实施更为恰当的环境规制政策来促进产业结构调整。

技术创新对产业结构调整具有促进作用,但存在地域差异。全国和东部地区样本的估计结果发现,技术创新对产业结构调整具有显著的正面影响。然而,中西部地区样本估计结果显示,技术创新的产业结构调整效应并不显著,原因可能在于中西部地区技术创新水平较低,不能对产业结构的调整形成促进作用。对外贸易显著地抑制了产业结构调整效应。全国和东部地区样本估计结果都显示,对外贸易对产业结构调整表现出显著的负面作用,即对外贸易程度越高,越不利于产业结构调整。这主要是因为目前我国进出口产品以工业制品居多,对外贸易程度越高,其工业越发达,服务业占比就越低。然而,对中西部地区而言,对外贸易的产业结构调整效应并不显著。消费需求对产业结构调整表现出显著的负面作用。主要原因在于我国居民消费需求水平偏低、升级较慢从而制约了产业结构调整转型。但中西部地区的消费需求对产业结构调整的作用不明显。

其他解释变量的影响分析。由表2可知:全国和西部地区样本分析均显示投资强度促进了产业结构调整,但在东中部地区的作用并不明显。人力资本对我国产业结构调整的推动作用较大,在中西部地区的作用显著,但在东部地区的影响不明显。全国和中西地区样本的检验结果均显示经济规模对产业结构调整的影响显著为负,但对东部的产业结构调整作用较小。这意味着中西部地区经济规模的扩大并不能保证产业结构调整的顺利进行。

2.环境规制对产业结构调整的间接效应分析

上文分析了消费需求、FDI、对外贸易和技术创新等因素的影响。为了更好地分析在环境规制约束下,这些因素对产业结构调整的影响是否存在交互效应,系统GMM回归结果见表3。表3中的模型1-8均通过Sargan检验和AR检验,表明模型工具变量的选择是合理的,模型识别有效。与上文环境规制对产业结构调整影响的直接效应的分析相一致,前一期的ISD与当期的ISD显著正相关,验证了产业结构调整是一个连续、动态累积调整过程的假设。

全国样本估计结果显示,在环境规制的约束下,FDI和对外贸易等因素对产业结构调整产生了影响,而技术创新和消费需求的作用并不明显。(1)在环境规制约束下,FDI对产业结构调整的影响显著为负,表明环境规制恶化了FDI的产业结构调整效应。究其原因,处于发展中阶段的中国,与西方发达国家的经济发展水平差距较大,其对环境规制的强度往往低于发达国家,促使污染密集型产业跨国转移,尤其是吸引了来自港澳台地区的高污染行业(Dean et al.,2009),使得污染密集型产业规模扩张,服务业占比相对下降,不利于产业结构调整升级。(2)在环境规制约束下,对外贸易对产业结构调整的影响显著为正,这意味着环境规制优化了对外贸易的产业结构调整效应。原因可能在于,随着政府环境保护意识增强,环境规制标准也在不断上升,从而提高了污染密集型工业制品的生产成本,弱化其国际竞争力,缩减了污染密集型工业品的出口规模,导致国内的污染密集型产业规模萎缩,以服务业为代表的清洁型产业的比重则得以提升,同时环境规制趋紧提升了我国环境技术的比较优势,推动了环境友好型产品出口贸易增长,促进以服务业为代表的清洁环保产业迅速发展,进而推动了产业结构高级化。

分地区样本估计结果显示,环境规制对产业结构调整的路径存在明显的地区差异。东部地区样本估计结果显示,环境规制约束下,对外贸易的产业结构调整效应得以优化。原因在于,东部地区相较于中西部地区具有更严厉的环境规制标准,使得污染密集型产品成本更高,国际竞争力更弱,大大缩减了污染密集型工业品出口贸易规模,使得东部的污染密集型产业规模收缩,服务业占据更大比重,同时环境规制的加强也带来了环境友好型技术的比较优势,促进贸易增长方式绿色转变,促进以服务业为代表的清洁环保产业快速发展,从而推动产业结构高级化调整。中部地区样本估计结果显示,环境规制约束下,FDI的产业结构偏向效应更为明显。合理的解释是,中部地区的环境规制强度低于东部地区,环境遵循成本较低,且工业基础较好,有利于吸引污染密集型跨国企业进入,也能承接东部地区一些环境不达标的污染型外资企业转移,从而强化了FDI的产业结构偏向效应。西部地区样本估计结果显示,环境规制约束下,消费需求对产业结构调整的影响显著为负,这意味着环境规制通过消费需求对西部地区的产业结构调整产生间接的消极影响。原因在于,西部地区宽松的环境规制,导致人们环保意识薄弱,绿色消费观念落后,绿色消费行为缺乏,高能耗高污染的传统消费模式难以改变,消费升级缓慢,从而制约了产业结构调整升级。

五、结论与政策建议

本文运用2001—2014年省级面板数据,采用系统GMM估计方法,分析了环境规制对产业结构调整的效应及其作用机制。研究发现:环境规制政策的实施显著地促进了我国产业结构调整,产生积极的结构调整效应,但东、中、西部地区的产业结构调整对于环境规制的反应存在差异。对于东中部地区来说,环境规制政策显著促进了当地的产业结构调整,相形之下,西部地区的促进作用并不明显;全国样本估计结果显示,FDI和对外贸易对产业结构调整会受到一国或地区的环境规制政策的影响。在环境规制约束下,对外贸易对产业结构调整产生明显的促进作用,而FDI进一步恶化了产业结构偏向效应。分地区样本估计结果显示,环境规制对产业结构调整的路径存在地区差异。就东部地区而言,环境规制通过对外贸易对产业结构调整产生积极的间接影响。环境规制约束下,中部地区FDI的产业结构调整偏向效应增强。西部地区宽松的环境规制不利于消费需求绿色化转型,进而抑制了产业结构调整升级。因此,本文的研究结论蕴含着以下政策涵义:

第一,我国环境规制政策的选择要考虑地区差异,对不同地区的规制强度和规制方式应有所区别,体现出差异化的特征。东中部地区应当适时增加环境规制强度,倒逼产业结构向服务经济转型,从而实现经济发展方式转变和环境保护的协同双赢。西部地区的环境规制政策对产业结构调整的作用并未显现,环境规制政策需进一步优化。环境规制政策的效果不仅取决于环境规制的严厉程度,还取决于环境规制的手段和形式。因此,西部地区在强化环境规制监督的同时,还要优化环境规制体系,提高环境规制政策的科学性和合理性,灵活地采用多种组合规制手段,授予企业一定的自由裁量权,让其能够根据自身实际情况选择更为经济的规制工具以达到环境规制目标。

第二,制定差异化的区域产业结构调整战略。分地区样本估计结果显示,环境规制约束下,东中西部地区的产业结构调整路径差异较大。就东部地区而言,应继续提升环境友好型产品的出口量,优化出口贸易结构,积极引导贸易增长向技术密集型、环境友好型方向转变,促进产业结构向绿色低碳环保的服务经济调整。对中部地区而言,最重要的是加大清洁型外资引进力度,引导更多的外资流向服务业,提升服务业的现代化水平,以促进产业结构高级化调整。就西部地区来说,不仅需要加强绿色环保宣传,增强环保意识,也要引导公众树立绿色消费观,进行绿色消费补贴,鼓励绿色产品消费,通过消费升级促进产业结构高级化。

参考文献:

干春晖,郑若谷,余典范. 2014. 中国产业结构变迁对经济增长和波动的影响[J]. 经济研究(5):4-16,31.

韩晶,陈超凡,冯科. 2014. 环境规制促进产业升级了吗?基于产业技术复杂度的视角[J]. 北京师范大学学报(社会科学版)(1):148-160.

李强. 2013. 环境规制与产业结构调整:基于Baumol模型的理论分析与实证研究[J]. 经济评论(5):100-107.

李眺. 2013. 环境规制、服务业发展与我国的产业结构调整[J]. 经济管理(8):1-10.

石风光. 2017. 中国省区经济增长源泉及其影响因素:基于线性和非线性面板数据模型的分析[J]. 财贸研究(2):9-20,110.

肖兴志,李少林. 2013. 环境规制对产业升级路径的动态影响研究[J]. 经济理论与经济管理(6):102-112.

原毅军,谢荣辉. 2014. 环境规制的产业结构调整效应研究;基于中国省际面板数据的实证检验[J]. 中国工业经济(8):57-69.

张成,陆旸,郭路,等. 2011. 环境规制强度与生产技术进步[J]. 经济研究(2):113-124.

郑金铃. 2016. 分权视角下的环境规制竞争与产业结构调整[J]. 当代经济科学(1):77-85.

BJØRNER T B, HANSEN L G, RUSSELL C S. 2004. Environmental labeling and consumers’ choice-an empirical analysis of the effect of the Nordic Swan [J]. Journal of Environmental Economics and Management, 47(3):411-434.

BLAIR B F, HITE D. 2005. The impact of environmental regulations on the industry structure of landfills [J]. Growth and Change, 36(4):529-550.

CHAKRABORTY P, CHATTERJEE C. 2017. Does environmental regulation indirectly induce upstream innovation? New evidence from India [J]. Research Policy, 46(5):939-955

COSTANTINI V, MAZZANTI M. 2012. On the green and innovative side of trade competitiveness? The impact of environmental policies and innovation on EU exports [J]. Research Policy, 41(1):132-153

CUI J, JI Y. 2011. The environment, trade and innovation with heterogeneous firms: a numerical analysis [R]. AAEA Working Paper,103478.

DEAN J M, LOVELY M E, WANG H. 2009. Are foreign investors attracted to weak environmental regulations? Evaluating the evidence from China [J]. Journal of Development Economics, 90(1):1-13.

ESKELAND G S, HARRISON A E. 2003. Moving to greener pastures? Multinationals and the pollution haven hypothesis [J]. Journal of Development Economics, 70(1):1-23.

MILLIMET D L, ROY J. 2016. Empirical tests of the pollution haven hypothesis when environmental regulation is endogenous [J]. Journal of Applied Econometrics, 31(4):652-677.

MILLIMET D L, ROY S, SENGUPTA A. 2009. Environmental regulations and economic activity: influence on market structure [J]. Annual Review of Resource Economics, 1(1):99-118.

OLLINGER M, FERNANDEZ-CORNEJO J. 1998. Sunk costs and regulation in the U.S. pesticide industry [J]. International Journal of Industrial Organization, 16(2):139-168.

PORTER M E, VAN DER LINDE C. 1995. Toward a new conception of the environment-competitiveness relationship [J]. The Journal of Economic Perspectives, 9(4):97-118.

RAMANATHAN R, HE Q L, BLACK A, et al. 2017. Environmental regulations, innovation and firm performance: a revisit of the Porter hypothesis [J]. Journal of Cleaner Production, 155(2):79-92.

RYAN S P. 2012. The costs of environmental regulation in a concentrated industry [J]. Econometrica, 80(3):1019-1061.

SOLARIN A S, Al-MULALI U, MUSAH L, et al. 2017. Investigating the pollution haven hypothesis in Ghana: an empirical investigation [J]. Energy, 124(1):706-719.

SUN C W, ZHANG F, XU M L. 2017. Investigation of pollution haven hypothesis for China: an ARDL approach with breakpoint unit root tests [J]. Journal of Cleaner Production, 161:153-164.

YANG CH, TSENG YH, CHEN CP. 2012. Environmental regulations, induced R&D, and productivity: evidence from Taiwan’s manufacturing industries [J]. Resource and Energy Economics, 34(4):514-532.

YIN H, KUNREUTHER H, WHITE M. 2007. Do environmental regulations cause firms to exit the market evidence from underground storage tank (UST) regulations [R]. Risk Management and Decision Precesses Center Working Paper No. 2007-10-17.