医学院校贫困生精准资助模式探讨

2018-04-18康俊彪

康俊彪

(福建医科大学 临床医学部,福建 福州 350122)

进入21世纪以来,高校扩招政策使高等教育更普及化,受益群体更加广泛。但高校扩招的同时也实行招生并轨收费,学杂费标准相对以往增幅较大,加之日益上涨的物价导致生活成本提高,这意味着当下每个入学的新生家庭要背负比以往更沉重的经济压力与心理负担。截至2015年底,我国仍有5 630万农村贫困人口。该部分农村贫困人口中有相当一批家庭是由于教育致贫,一是家庭仅有劳动力或主要劳动力准备接受或正在接受高等教育,二是家庭有接受高等教育的学生增加了负担而致贫[1]。对于这些家庭的脱贫问题,核心在于减轻其高昂的学费负担和确保孩子的教育成功并顺利就业。习近平总书记讲过“扶贫先扶智,绝不能让贫困家庭的孩子输在起跑线上,坚决阻止贫困代际传递”[2]。因此,利用国家在2020年前全面建成小康社会、消除贫困人口的历史机遇,依据建档立卡、精准扶贫的原则,千方百计减轻贫困医学生的经济负担,想方设法把贫困地区的孩子培养成才,使其顺利就业,这才是根本的扶贫之策,才能最终实现助学、筑梦、铸人的崇高目标。

一、现行医学院校贫困生资助政策体系

党和国家高度重视医学院校家庭经济困难学生(以下统称贫困生)的资助问题,竭尽全力保障所有贫困生都有平等接受教育的机会,并使其顺利毕业、就业。在现行医学院校的资助政策体系中,贫困生特指学生本人及其家庭所能筹集到的资金难以支付其在校期间的学习和生活基本费用的学生。一方面,由于医学专业的学制比普通专业多1年,医学专业的学杂费及教材费比普通专业略多;另一方面,部分医学生由于亲人患有某种疾病而选择报考医学专业,所以医学生群体中出现贫困生的比例相对于其他专业略高。一般而言,申请认定贫困生资格的医学生需填写《高等学校学生及家庭情况调查表》,经家庭所在乡、镇或街道民政部门核实证明,由经办工作人员签名、加盖公章并提供有效联系电话,学校根据教育部、财政部2007年《关于认真做好高等学校家庭经济困难学生认定工作的指导意见》,组织学校、学院(系)、班级分层逐级以民主评议的方式认定[3]。

在当前国家精准扶贫视域下,做到“精准资助每一位贫困生”是教育精准扶贫的内在要求。所谓精准资助,是指通过一定方式精准认定贫困生,根据其贫困程度的差异实行相应的资助,实现资助对象的精准认定、动态管理、资助项目精准安排和资助资金精准使用,做到“该资助的一个不能少,不该资助的一个不能多”[1]。医学院校精准资助主要应做好以下三个方面的工作:一是资助对象精准认定,这是实现精准资助的前提条件和基础。医学院校必须依托网络大数据技术,采用科学的方法来精准认定每一位家庭经济困难的医学生,同时按照国家精准扶贫的要求对每一位资助对象实行动态管理,真正实现资助对象有进有出。二是资助项目精准安排,在《国务院关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》指导下[4],结合每一位贫困生贫困程度和实际需求,统筹各类奖助资源,灵活安排资助项目或资助形式。医学院校可建立以助学贷款为主体,勤工助学为主导,“奖、贷、助、补、减、缓”六位一体的资助与教育相结合的联动助学体系。其中,“奖”包括国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金及学校各类优秀奖学金,“贷”包括校园地国家助学贷款和生源地信用助学贷款,“补”指校院两级临时困难补助,“缓”指入学时的绿色通道——缓交学杂费。此外,国家还积极引导、鼓励社会团体、企事业和个人,特别是校友面向医学院校设立奖学金、助学金,共同帮助贫困生顺利入学并完成学业,真正实现资助项目与贫困生实际情况高度契合,解决其家庭经济困难的同时又助力其健康成才;三是资助资金的精准使用,即要根据每一位贫困医学生家庭的贫困程度合理确定资助力度,使有限的资助资金发挥最大效益,同时按照程序、及时足额下发各类奖助资金,将每一分钱都能合理、及时地资助给最需要资助的贫困医学生。

二、目前医学院校贫困生资助模式存在的问题

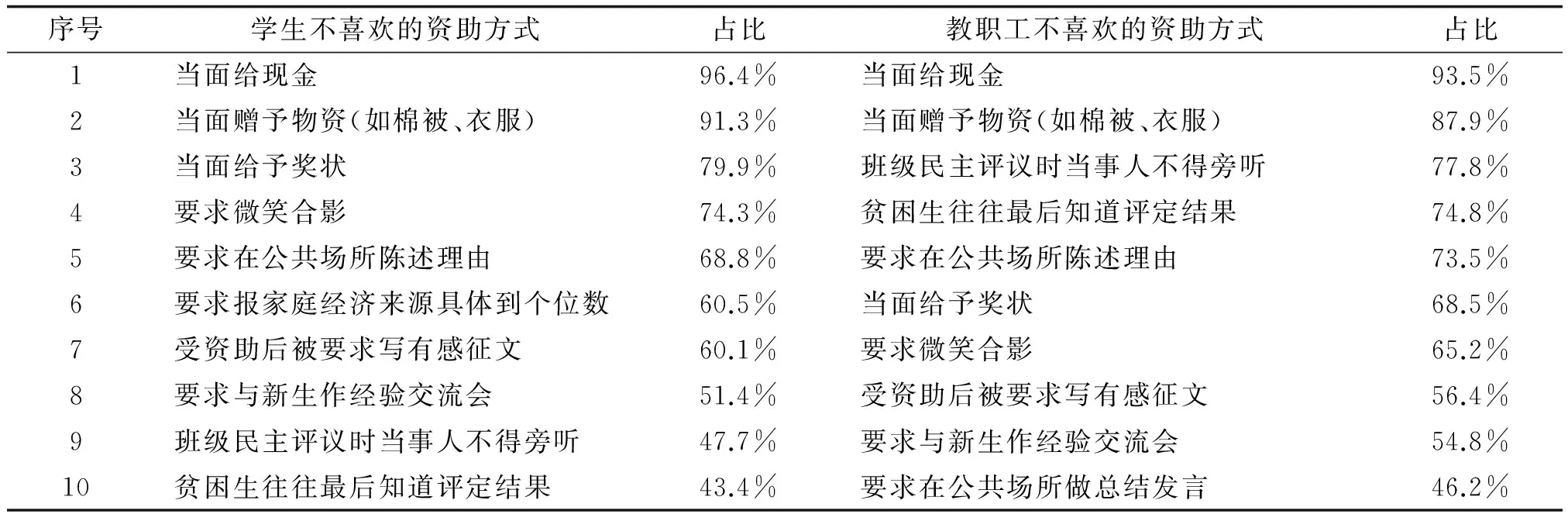

相比于10年前高校资助体系存在的贫困生资格认定缺乏科学性、奖学金评选与资助目的不相符、贷款工作实际操作不规范、勤工助学岗位少且单一、重“物质扶贫”轻“精神扶贫”等问题,现行医学院校贫困生资助模式已经得到较大改善,基本做到资助对象精准识别、资助项目精准安排、资助资金精准使用,但仍然存在资助资金来源单一、资助系统衔接不够、心理关注缺失、起点公平和资助公平缺失等问题[5-6]。为了解目前医学院校贫困生资助模式仍然存在的问题,收集掌握第一手真实资料,使研究、解决医学院校贫困生精准资助更具有科学性、针对性,笔者于2016年9月—10月在福建医科大学开展了关于“我最不喜欢的资助方式”的调研活动。本次调查共发放问卷800份,其中学生问卷700份、教职工问卷100份,回收783份,学生问卷686份、教职工问卷97份,回收率97.9%。被调查的学生包含各个年级,涵盖临床医学、临床医学“5+3”一体化、麻醉学、医学影像学等多个专业,被调查的教职工包含行政人员、辅导员、专任教师。学生和教职工心目中的“我最不喜欢的资助方式”问卷结果统计见表1。调查结果表明,目前医学院校贫困生资助模式仍然存在以下三个方面的问题。

表1 学生与教职工最不喜欢的资助方式调查结果

(一)制度规范与人文关怀融合不够

医学院校贫困生精准资助工作的有序推进离不开良好的顶层设计、制度规范和人文关怀。调查显示,医学生心目中最不恰当的资助方式是当面给现金,其次是当面赠予物资、当面给予奖状,而做班级民主评议时当事人不得旁听、贫困生往往最后知道评定结果仅排在第9、10位;教职工心目中最不能接受的资助方式也是当面给现金,其次是当面赠予物资,班级民主评议时当事人不得旁听、贫困生往往最后知道评定结果排到第3、4位。因此,在具体资助过程中要以贫困生为本,抛开“僵硬化、公式化”冷冰冰的范式外衣,以更具人情昧、个性化的精准资助模式推进工作,以人性的温度去融化“冰冷”的规章制度,从而实现制度规范与人文关怀的高度融合。

(二)经济资助与成长发展融合不深

按照马斯洛需求层次理论,经济需求虽然是医学院校贫困生在校期间的主要需求,但属于较低层次的需求,成长发展需求则是让每一位贫困医学生赢得职业尊重和自我梦想实现的更高层次需求。调查显示,“90后”贫困医学生对自尊心具有最高级别的保护诉求,对个人及家庭详细情况等影响个人及家庭隐私的方面具有较高的保密诉求,并且对于在受资助后的有感征文或与新生交流经验比较顾忌,不大愿意主动出面做正能量的资助政策宣传。这些情况从侧面反映了经济资助与成长发展融合不深,应引起医学院校足够的重视与引导。医学院校精准资助在满足贫困生个体经济需求的同时,更应体现尊重、促进医学生的成长发展需求,尊重贫困生的尊严、自我价值与心理需求。

(三)认定方式与保护隐私结合不好

现行医学院校贫困生的认定方式仍然采用“可视化”的工作程序:自我陈述申请、班级评议、学院认定、学校公示等。在尊重贫困生自尊、保护其个人及家庭隐私、尊重其个人意愿和未经贫困生同意进行公开形式宣传报道等方面做得不够细致,不够精准,引起部分师生的感官不适和心理障碍,资助效果有待进一步提升。

三、医学院校贫困生精准资助模式探究

为完善医学院校助学政策体系,推进教育机会公平,阻断贫困代际传递,实现精准认定、精准资助和精准管理的工作目标,笔者对医学院校贫困生精准资助模式进行了初步探究。

(一)完善建档立卡政策,实现动态管理

贫困生认定已经成为高校学生资助工作的首要环节,其准确性与高校贫困生资助工作的效率与效果息息相关。医学院校贫困生认定应该采用定性和定量相结合的方式,在坚持“保基本、兜底线、补短板”原则下[7],完善建档立卡政策,实现动态管理。建档立卡生精准资助具有精准性、发展性、保密性等基本特征,遵循经济资助与成长发展相结合、短期稳定与长期发展相协调、群体共性与个体差异相统一、制度规范与人文关怀相融合等四项原则[1]。“保基本”就是以扶贫部门认定的建档立卡生和民政部门认定的低保家庭人口(含特困人员)为重点,精准定位,落实教育多元扶持与资助政策,如优先享受新生入学缓交学杂费、勤工助学、校内奖助学金、临时困难补助、学杂费减免等。“兜底线、补短板”就要求医学院校及时掌握因病、因灾、因突发性事件等致贫返困的学生信息,对其提供应急救助,兜好不让任何一个学生失学、辍学的政策底线。并且在实施应急救助后,各医学院校还应跟踪、记录受助学生的家庭经济困难状况,根据变化情况及时将家庭经济困难等级纳入政府常态化资助,补足常态化资助流程相对滞后的短板,实现资助工作的动态化管理,真正做到实时精准。

(二)改进精准资助机制,实现主动资助

医学院校应该建立行之有效的精准资助机制,改进资助程序,实现主动资助。改进建档立卡家庭经济困难、低保家庭(含特困人员)和残疾学生的认定、资助程序,将原来的“自下而上”、以学生申请为主改为“自上而下,上下结合”方式,贫困生无需申请就能获得资助。在此过程中,一是真正做到尊重贫困生的个人及家庭隐私,二是充分保护贫困生的自尊心,三是相比于原先的申请资助方式更加体现出党和国家对贫困生群体的人文关怀、润物无声。具体操作程序可采取如下方式:首先,省级教育部门从省扶贫、民政、残联等有关部门获取全省建档立卡家庭经济困难、低保家庭(含特困人员)、残疾学生名单,与全省学生学籍信息进行比对、筛选后,形成受助名单并于每年8月30日前下发高校。其次,各高校收到受助学生名单后,与当地的扶贫、民政、残联部门进行再次核对,确保受助对象精准无误。再次,每年9月份下旬,各高校将新生信息与当地扶贫、民政、残联部门进行比对核实,形成新生受助名单,并于10月前将最终认定的所有受助学生名单录入省学生资助信息化工作平台。最后省教育、人社部门汇总、统计所有受助学生数据,会同财政部门安排下达资助资金,对符合条件的学生给予相应资助,并直接补助到其个人账户。

(三)加强资助政策宣传,真正发挥榜样力量

贫困生精准资助工作是实施教育精准扶贫、打赢脱贫攻坚战的重要组成部分。该项工作政策性强、影响力大、关注度高,各医学院校要把好事办好、实事办实,就要加强资助政策宣传,充分发挥政府、社会的帮扶力量,发挥贫困生群体中的榜样力量。一方面,要积极倡导和鼓励爱心企业、社会团体、港澳台侨胞及爱心校友开展公益助学活动,形成以政府资助为主,社会帮扶为辅,齐心协力,共同打赢脱贫攻坚战的良好局面。另一方面,要加强舆论宣传工作,就需要打造一支有凝聚力、有影响力的资助政策学生宣传队伍,依托寒假、暑假“三下乡”社会实践等活动形式,通过传统新闻媒体、自媒体、入户宣传、街头板报等形式,广泛宣传教育精准扶贫、精准资助政策,营造浓厚的社会舆论氛围,做到家喻户晓,深入人心。学生宣传员可以到生源所在地县级资助管理中心报到,由县级资助管理中心根据本辖区贫困生名单,按就近原则统筹安排走访对象和走访时间,深入贫困生家庭分发资助宣传材料,讲解国家资助政策,讲述自己的励志成才故事,将国家资助政策深入贫困家庭,深化励志、感恩与诚信教育,发挥榜样的力量,传递正能量。

(四)扶贫先扶志,扶贫必扶智

对于教育扶贫,国家从战略层面上提出了“扶智”与“扶志”的双重目标,并强调扶贫先“扶志”,扶贫必“扶智”[8]。“扶智”体现在保证每个贫困生不辍学,使其顺利入学、完成学业,最大范围普及教育,提升国民素质;而“扶志”更强调助学、筑梦、铸人三者的和谐统一。医学院校可以通过家访,调查了解贫困生的家庭经济状况,了解他们的成长环境、未来志向,向家长真实客观地反馈学生在校期间的学习、生活乃至就业创业等情况,根据学生实际需求,给予个性化的帮扶,推动精准资助工作和资助育人工作深入开展。当前是大众创业、万众创新的好时代,医学院校更应鼓励和帮扶贫困生在条件允许、机遇来临的时候及时就业、创业,才能从根源上脱贫致富,真正实现“扶智”与“扶志”的崇高目标。贫困生如果能够通过接受高等教育提升才智,掌握一技之长,甚至能通过创业带动身边的贫困生群体一起走上致富道路,则不仅能改变一个家庭或家族的命运,也将改变许多家庭或家族的命运,甚至能由此改变一个地区的贫困面貌。

习近平总书记明确指出,扶贫工作贵在精准,重在精准,成败之举在于精准。将“精准扶贫”理念引入高等教育的资助育人工作,实现“精准资助”,既是扶贫工作在教育领域的集中体现,又是解决现阶段高校资助育人工作中种种瓶颈的有效途径。医学院校贫困生精准资助工作必须认真领会精准要义,坚决贯彻实施,俯下身去,精准实施,排除万难,才能达到“资助一个、脱贫一个”,阻止贫困代际传递,实现共同富裕的伟大目标。

参考文献:

[1]白华,徐英.扶贫攻坚视角下高校建档立卡生精准资助探析[J].国家教育行政学院学报,2017(3):16-21.

[2]张福友.关于普通高校学生精准资助工作的理路[J].黑龙江高教研究,2015(11):78-80.

[3]吴朝文,代劲,孙延楠.大数据环境下高校贫困生精准资助模式初探[J].黑龙江高教研究,2016(12):41-44.

[4]教育部.国务院关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见[J].中国职业技术教育,2007(22):6-8.

[5]卢若艳.高校贫困生资助体系的困境和思考[J].福建医科大学学报(社会科学版),2007,8(s1):38-40.

[6]宋新泉,张伟杰.OBE教育视角下的高校资助公平面临的困境与出路[J].中国成人教育,2017(1):72-76.

[7]哈增友.抓重点补短板、兜底线,带着感情做好低收入困难群体的民生工作[J].宏观经济管理,2013(11):8-9.

[8]胡光辉.扶贫先扶志,扶贫必扶智——谈谈如何深入推进脱贫攻坚工作[J].今日海南,2017(2):8-9.