青少年自尊、家庭亲密度及逆反心理的关系研究

2018-04-18郭治斌林丽华

郭治斌,林丽华

(福建医科大学 人文学院,福建 福州 350122)

青少年的心理发展问题历来是教育工作者、家长关注的重点。相关研究表明,“90后”的逆反心理现象较为普遍,而“00后”的问题行为日益突出,心理健康水平也有所下降[1]。青少年的逆反心理是其成长过程中常见的问题之一,但如果不予以积极的引导则会影响青少年的健康发展[2-3]。因此,对于我国青少年的逆反心理现状、逆反心理结构、逆反心理评估的调查与研究具有现实意义。

逆反心理是客观要求与主观需求不相符时所表现出的强烈抵触情绪。目前,对逆反心理的概念界定主要有状态论、特质论、类特质论三种观点[4-5]。国内有关逆反心理的研究较多集中在定性研究上,国外虽有定量研究,但所编制的逆反心理问卷均存在诸如文化差异、时效性的问题。自尊是人们对自己的价值、长处、重要性总体的情感上的评价。研究表明,自尊与逆反心理存在着显著相关关系[6-8]。家庭是个体社会化的重要场所,对于个体的心理健康有重要的影响,且对青少年逆反心理存在影响[9]。自尊与逆反心理的相关研究已有较多文献报道,笔者的研究旨在对自尊、家庭亲密度、逆反心理三者之间的关系进行探讨,明确家庭亲密度对自尊、逆反心理存在何种影响,进而为青少年的心理健康工作提供理论上的支持。

一、调查设计与量表

(一)调查设计

研究采用随机取样的方法,在福州、龙岩等地选取了6所中学的在校学生进行问卷调查,共发放问卷1 151份,回收问卷921份,回收率80.00%;删除只完成部分题目的问卷以及规律性作答的问卷,剩余有效问卷830份,有效回收率90.11%。其中,男生404人(48.7%),女生426人(51.3%),初中生570人(68.7%),高中生260人(31.3%)。

(二)调查量表与信效度分析

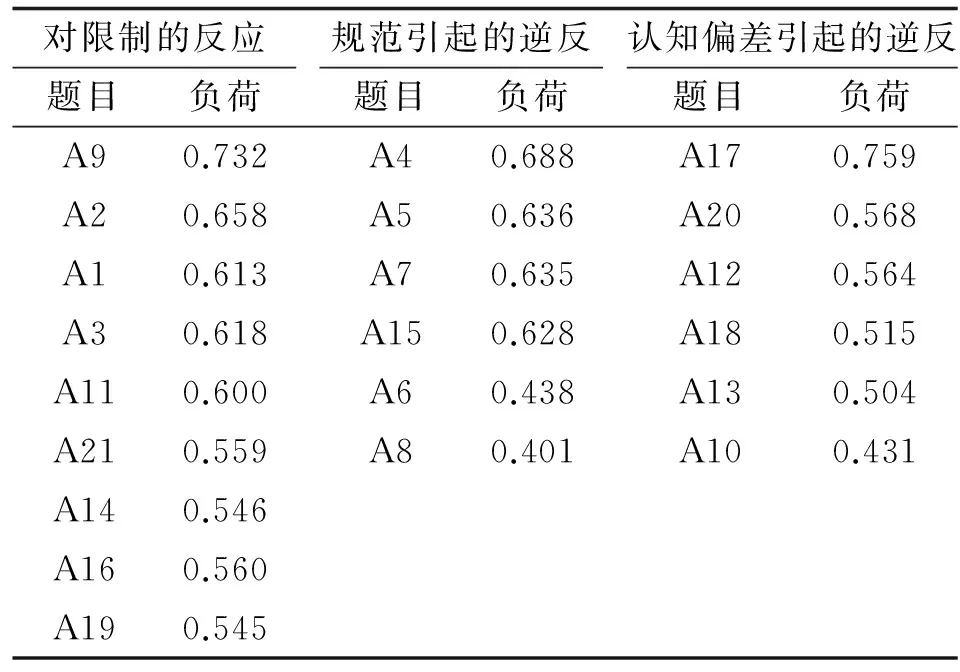

1.青少年逆反心理问卷。本问卷为自编问卷,由21个项目组成,包含3个因子:对限制的反应、规范引起的逆反、认知偏差引起的逆反。采用李克特5点评分方式计分:1表示非常不符合,5表示非常符合。总分分值越高,说明其逆反心理水平越高。总量表的科隆巴赫α系数为0.891,分半信度为0.845。各分量表科隆巴赫α系数为0.843、0.713、0.729,分半信度为0.823、0.691、0.726。该量表与宏氏逆反心理量表的相关系数为0.652,证明其相容效度良好。问卷经过探索性因素分析和验证性因素分析,具有较好的信效度,可用于测量青少年逆反心理。(1)探索性因素分析采用主成分分析法,抽取3个因子,解释变异量为45.24%,根据各因素包含的项目内容对各个维度命名(表1)。(2)验证性因素分析结果表明,CMIN/DF=3.343,GFI=0.931,AGFI=0.914,NFI=0.881,TLI=0.901,RMSEA=0.053,CFI=0.912,IFI=0.913,显示该量表具有良好的结构效度。

表1 问卷因素分析各题目负荷

2.家庭亲密度量表。采用家庭亲密度和适应性量表中文版(FACES II-CV)的分量表——家庭亲密度量表,该量表由Olson于1982年编制,费立鹏翻译并修编[6]。采用1~5级评分制,得分越高表明家庭亲密度越高。在亲密度上,科隆巴赫α系数为0.85。

3.自尊量表。采用Rosenberg自尊量表(The Self-Esteem Scale,SES),由Rosenberg于1965年编制[6],用以评定青少年关于自我价值和自我接纳的总体感受。该量表包括10个条目,采用4点计分,1~4分别代表非常不符合、比较不符合、比较符合、非常符合。其中,项目3,5,8,9,10题为反向计分。总分范围为10~40分,分值越高,表明自尊程度越高;科隆巴赫α系数为0.88,重测信度为0.85。

二、调查结果与分析

(一)青少年自尊、家庭亲密度及逆反心理的水平差异

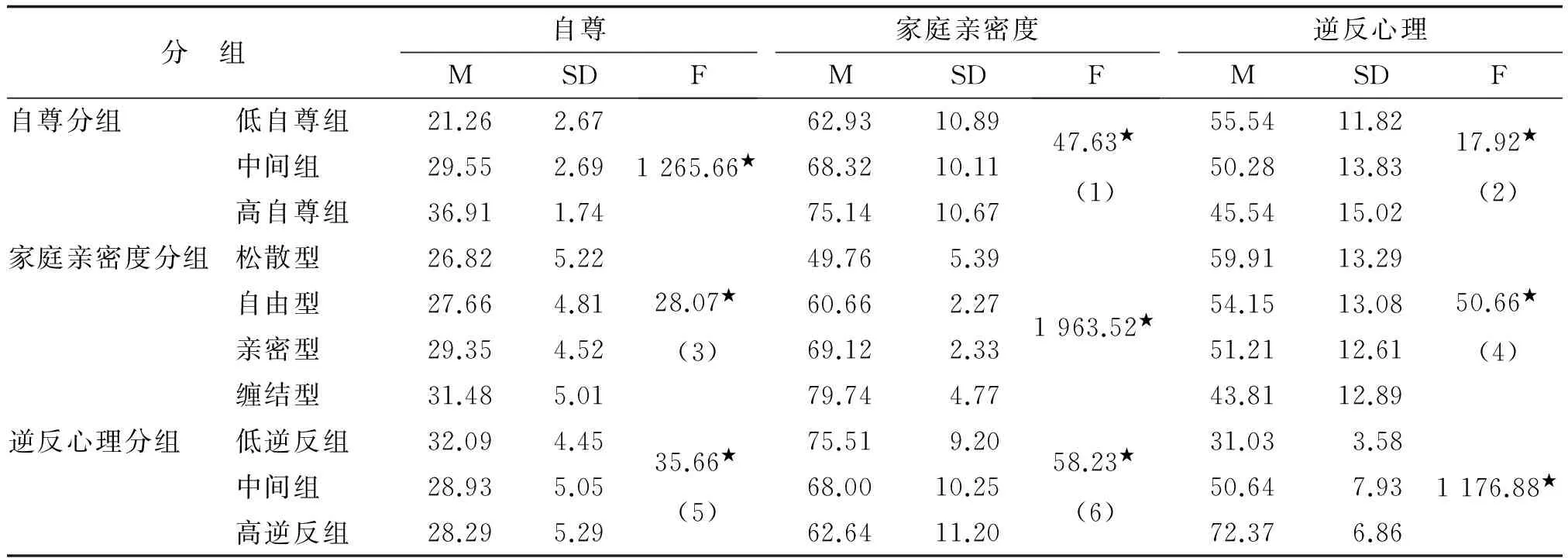

逆反心理、自尊总分在数据处理过程中进行了Z分转化,按照标准分为:Z<-1,-1

调查显示:(1)青少年逆反心理、家庭亲密度在不同自尊等级上均具有显著性差异(F=17.92,P<0.01;F=47.63,P<0.01)。在逆反心理水平上,低自尊组自尊>中等组>高自尊组;家庭亲密度水平恰好相反,低自尊组<中等组<高自尊组。(2)青少年自尊、逆反心理在不同家庭亲密度类型上均具有显著性差异(F=28.07,P<0.01;F=50.66,P<0.01);其中,松散型>自由型>亲密型>缠结型。(3)青少年自尊、家庭亲密度在不同逆反心理等级上均具有显著性差异(F=35.66,P<0.01;F=58.23,P<0.01);其中,逆反心理等级低的青少年的家庭亲密度>逆反心理等级中等的青少年>逆反心理等级高的青少年。结果表明,自尊、家庭亲密度及逆反心理三者之间两两存在线性关系(表2)。

(二)青少年自尊、家庭亲密度及逆反心理的相关分析

依据上述推断,研究人员针对自尊、家庭亲密度及逆反心理进行了相关分析,形成的相关矩阵显示,自尊、家庭亲密度及逆反心理三者间均存在一定程度的显著性相关关系,自尊与家庭亲密度呈显著正相关(P<0.01),逆反心理与自尊、家庭亲密度均呈显著负相关(P<0.01)。另外,逆反心理中的三个因子与自尊、家庭亲密度均存在显著负相关(P<0.01)。研究结果证实了自尊、家庭亲密度及逆反心理三者之间两两存在线性关系(表3)。

(三)青少年自尊、家庭亲密度及逆反心理的中介效应分析

研究发现,青少年家庭亲密度、逆反心理、自尊水平相互之间存在递进关系,自尊、家庭亲密度及逆反心理两两具有显著性相关关系。据此,研究人员推测逆反心理可能受到自尊与家庭亲密度的共同影响,三者之间可能存在中介效应。依据三者关系的特征推测家庭亲密度在自尊与逆反心理之间存在中介效应。

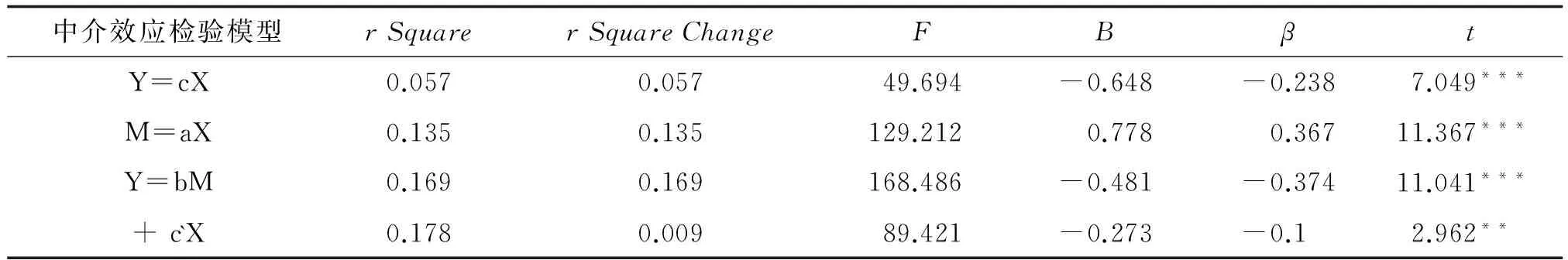

按照温忠麟等人的方法对家庭亲密度的中介效应进行检验[10-11]。中介效应的前提是自变量与因变量显著相关。因此,以自尊为自变量,逆反心理为因变量,进行多元线性回归分析,结果显示回归系数c具有显著性;以家庭亲密度为因变量,自尊为自变量时,结果显示回归系数a具有显著性;以逆反心理为因变量,自尊和家庭亲密度为自变量,进行多元逐步回归分析,结果显示回归系数c′和b具有显著性。

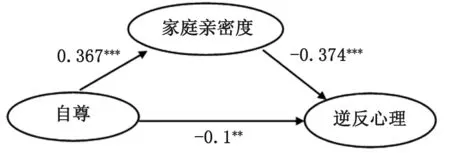

依据温忠麟等人总结出的中介效应检验程序可以判定[10-11],家庭亲密度在自尊和逆反心理之间存在不完全中介效应,中介效应与总效应之比为[βaβb/(βc′+βaβb)]=0.5785,直接效应与总效应之比为βc′/(βc′+βaβb)=0.4215,即自尊对逆反心理的效应中,有42.15%是直接效应,另外,57.85%是通过中介变量家庭亲密度产生的间接效应(中介效应)。在以逆反心理为因变量的回归方程中,加入家庭亲密度后,自尊对逆反心理变异的独立解释量减少了4.8%。但其直接效应仍然显著,符合不完全中介效应的判断标准(表4,图1)。

表2 青少年自尊、家庭亲密度及逆反心理之间的水平差异性检验

★:P<0.05. (1)不同自尊水平的家庭亲密度的差异比较,低自尊组<中间组<高自尊组;(2)不同自尊水平的逆反心理的差异比较,低自尊组>中间组>高自尊组;(3)不同家庭亲密度水平的自尊的差异比较,松散型<自由型<亲密型<纠缠型; (4)不同家庭亲密度水平的逆反心理的差异比较,松散型>自由型>亲密型>纠缠型;(5)不同逆反心理水平的自尊差异的比较,低逆反>中间组>高逆反组;(6)不同逆反心理水平的家庭亲密度的差异比较,低逆反>中间组>高逆反组。

表3 青少年逆反心理、自尊及家庭亲密度相关分析

*P<0.05; **P<0.01;***P<0.001.(下表同)

表4 家庭亲密度在自尊与逆反心理间的中介效应检验中介效应检验模型

图1 中介效应模型

三、讨论

(一)青少年自尊与家庭亲密度对逆反心理可能存在间接影响

通过对青少年自尊、家庭亲密度及逆反心理的相关分析可知,青少年逆反心理总分及各维度都与自尊存在显著的负相关,家庭亲密度与逆反心理之间也存在着显著的负相关,这与曹钧的研究基本一致[9]。这两种相关关系说明,自尊、家庭亲密度可能对逆反心理存在影响。即低逆反心理的青少年情绪稳定,行动充满魄力,自律性较强,做事精明能干,而且尽职尽责;家庭成员之间表达感情越直接,彼此之间的情感交流、相互关心越多,青少年的逆反心理越弱。因此,在青少年的心理健康教育中要重视鼓励、表扬、肯定的作用,家长应该给予孩子更多的关心和情感支持。研究还显示,自尊与家庭亲密度之间存在显著的正相关,表明青少年自尊水平与家庭亲密度之间存在影响;自尊与家庭亲密度对逆反心理的影响中可能存在着间接影响。

(二)青少年自尊与家庭亲密度对逆反心理可能存在中介效应

研究发现,以家庭亲密度为中介变量进行中介效应检验,自尊对逆反心理的直接效应为42.15%,另外57.85%是通过中介变量家庭亲密度间接效应(中介效应)。中介效应模型分析结果表明,自尊水平较高的青少年,其逆反心理水平会低一些,能够对自己及外界环境进行积极评价,进而促进家庭成员之间的亲密感。因此,在缓解青少年逆反心理的日常教育过程中,教育者应该尊重青少年的想法,与其进行平等的交流,耐心倾听,不吝肯定。家长应

该腾出更多的时间、精力来关心青少年的心理状态,理解青少年的情绪状态,增进情感交流,提高其自尊自信水平。

综上所述,自尊、家庭亲密度及逆反心理三者间存在一定程度的显著性相关关系。其中,自尊与家庭亲密度呈显著正相关;逆反心理与自尊、家庭亲密度均呈显著负相关。家庭亲密度在自尊和逆反心理之间存在不完全中介效应,在自尊对逆反心理的效应中,有42.15%是直接效应,57.85%是通过中介变量家庭亲密度对逆反产生间接效应(中介效应)。

参考文献:

[1]辛自强,张梅.1992年以来中学生心理健康的变迁:一项横断历史研究[J].心理学报,2009,141(11):69-78.

[2]李大健.青少年学生常见的心理障碍及其成因和对策[J].中国教育学刊,2002(6):55-57.

[3]廖扬眉,逆反心理在德育中的积极意义[J].当代青年研究,2006,16(5):42-45.

[4]SHEN L, DILLARD J P. Psychometric properties of the hong psychological reactance scale[J]. Journal of Personality Assessment, 2005(1):174-181.

[5]王铭,江光荣.心理逆反及其临床意义[J].中国临床心理学杂志,2008(3):302-304.

[6]王向东,王希林,马弘.心理卫生评定量表手册[M].北京:中国心理卫生杂志社,1998:118-134.

[7]BROCHNER J,ELKIND M.Self-esteem and reactance: Further evidence of attitudinal and notivational consequences[J]. Journal of Experimental Social Psychology, 1985,21(4):341-346.

[8]HELLMAN C M,McMILLIN W L.The relationship between psycho-logical reactance and self-esteem[J].The Journal of Social Psychology,1997,137(1):135-138.

[9]曹钧,董爱民,张宁.青少年逆反心理的相关因素研究[J].精神医学杂志,2008,20(2):86-88.

[10]温忠麟,侯杰泰,张雷.中介效应检验程序及其应用[J].心理学报,2004,36(5):612-614.

[11]温忠麟,侯杰泰,张雷.调节效应与中介效应的比较和应用[J].心理学报,2005,37(2):268-274.