兴衰倏忽:宋明时期徽州科举地理的演变*

——以《春秋》专经为视角

2018-04-04丁修真

丁修真

引 言

科举专经,是指科举考试中所呈现的科举群体对某一经书的依赖现象,在具体的时空中,往往会呈现出较为明显的地域性特征。近年来,随着科举文献整理的深入,这一现象逐渐受到学界的关注。①目前学界对于科举地理的研究,主要沿用丁文江等人所开创的分析范式,通过籍贯对科举人才进行数量与分布的统计分析,成果颇丰,但基于史料及视角的原因,也存在不少的问题。②本文的写作,旨在通过专经视角的转换,重新认识科举地理现象。

明代南直隶下辖的徽州地区,历来有“东南邹鲁”的美誉,在科举史上的地位也往往能与江南地区媲美。尽管前人对于徽州科举地理现象已有不少讨论,但若通过专经视角的审视,可以发现,从宋至明,徽州科举的盛衰,科举地理格局的演变,实与该地区《春秋》专经现象有密切联系。科举人与科举群体的嬗递,应是理解地方科举兴衰的另一关键。

徽州地区的科举专经现象

宋人叶梦得云:“熙宁以前,以诗赋取士,学者无不先遍读《五经》。余见前辈,虽无科名人,亦多能杂举《五经》,盖自幼习之,故终老不忘。自改经术,人之教子者,往往便以一经授之。”③明人吴宽则云:“士之明于经者或专于一邑,若莆田之《书》、常熟之《诗》、安福之《春秋》、余姚之《礼记》皆著称天下者,《易》则吾苏而已。”④这种科举专经现象,发端于宋,至明而蔚为大观,并呈现出鲜明的地理特征。吴宽所列举的专经之地,均是当时科举兴盛地区,足见地方科举的成功与科举专经之间的密切关联。

徽州地区的科举专经现象形成于南宋,受当时解额制度规定的影响,呈现出专于《诗》经和《尚书》的情况:

先是兼取《易》《书》《春秋》、“二礼”、词赋,而《诗经》不与。绍熙甲寅,舒璘请以《诗经》,始与解额。而学职方琢首由乡举入上庠,以舍选登第。是后,左史吕午、丞相程元凤、运管陈庆勉、寿昌令朱涣皆以《诗》贡于乡。徽之《诗》学遂甲江左。然《书》经最多,终场三千余卷,解六人。赋卷之多亦亚于《书》,解四人,《易》《诗》《二礼》《春秋》各占其一。⑤

由宋入元,进士登第,很多情况下都是以《春秋》起家。时人指出:“今朝廷以五经取士,业《春秋》者亦多居上第。”⑥在现存的66种元代进士经学著作中,《春秋》占据大半,呈现出与科举紧密结合的趋势。⑦据弘治《徽州府志》记载,24位元代科举人物中,除1人本经不详外,《春秋》有6人,《易》6人,《尚书》5人,《诗》6人。

明代的情况最为详细。在笔者统计的871名徽州籍举人(不包括寄籍与南北国子监中式)中,《春秋》中式者有246人,《诗》170人,《尚书》235人,《易》154人,《礼》66人。《春秋》与《尚书》的中举人数居于前列。而如果将此数据与同时期其他地区的情况进行比较,徽州地区《春秋》专经的特征便明显地表现出来(见表1)。⑧

表1 明代南直隶及苏、常、徽三府五经中式表

从表1可以看到,与常州、苏州这两个科举强府相较,徽州惟有《春秋》与《尚书》二经尚能与之齐观。其中《春秋》中举人数不仅超过其他两府的总和,甚至占据了整个南直隶地区《春秋》中举人数的三分之一强。所以,专擅《春秋》是明代徽州科举最主要的特征。

而从表2的统计可以看出,在清初相当长时期内,徽州科举跌入一个低谷,《春秋》踪影难觅。而后虽然自乾隆以后中举人数有所增加,但《春秋》专经的地域特征已基本消失,远不及《尚书》与《易》。乾隆五十五年(1790),朝廷下令废除专经取士,代之以五经轮试,科举专经失去了制度依据,退出了历史舞台。⑨

表2 清代徽州地区五经中式人数表

数据来源:台湾“国家图书馆”藏“清代档案内阁乡试题名录”

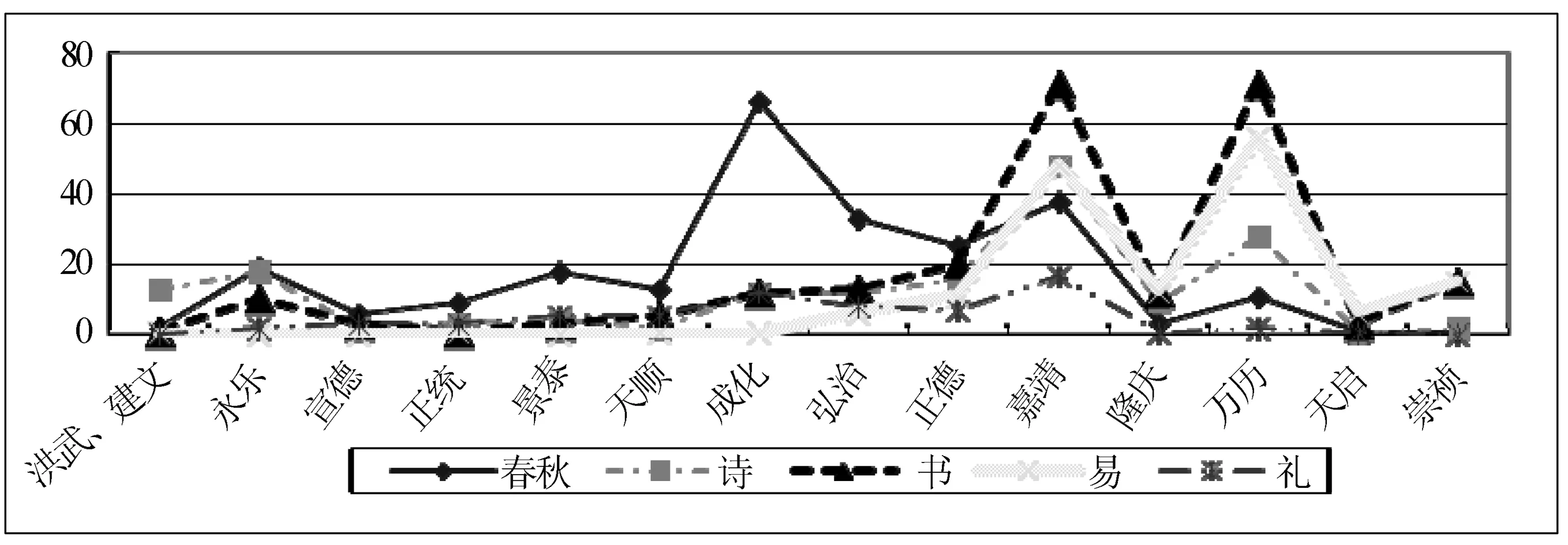

那么,徽州地区从元代以来便逐渐凸显的《春秋》专经特征是如何消失的呢?为此,笔者进一步统计了明代徽州五经中举人数的变化趋势(见表3)。从中可以看到,明代徽州的《春秋》专经大概形成于永乐、宣德之际,至成化、弘治年间达到顶峰,但在嘉靖之后开始逐渐衰落。从具体数据上看,宣德初至弘治末中式的261人中,《春秋》共有146人,占据绝对优势。但从正德至万历末,中式者504人,《春秋》只有78人,《尚书》和《易》分别为172人和124人。天启至明亡,徽州地区中式的45人中,《春秋》只占据了两个席位。这种趋势直接影响了清代科举局面的形成。

表3 明代徽州府五经中式人数变化图

若从王安石熙宁变法专以经义取士算起,至清乾隆年间取消专经取士,专经制度大约持续了七百多年的时间。在不同的时代中,因经书难易不同,士子避难趋易,遂出现了《尚书》《易》《诗》三经独大的专经局面,《春秋》《礼记》往往被目为“孤经”“绝学”。在这样一种科举背景下,元明时期徽州地区形成的《春秋》专经现象无疑值得探析。⑩

宋元时期徽州地区的《春秋》专经

目前学界对徽州《春秋》学的关注,主要侧重于学术史层面,集中在元末明初之际。从科举史的角度来看,徽州《春秋》的源头至少可以上溯至南宋。尽管受科举大背景的影响,宋代徽州科举并不以《春秋》为重,科举录的缺乏也阻碍了专经情况的具体分析,但从一些史料反映的情况来看,《春秋》在当时的影响并不寂寥。例如宋代徽州科举重镇之一的休宁,便是专擅《春秋》的地区。

南宋初期的科场,《春秋》应试者寥寥。但在当时的休宁,有吴儆、吴俯兄弟二人,时号新安“二吴”,其中“大吴造理深刻,下笔如老师说禅,字字有法,不为才气所豪夺。其季乃以《春秋》是是非非之学,行其不可夺之志于场屋间,伯氏所无有也”。

此外,休宁尚有如邑前刘氏这样以《春秋》专经的科举家族。据记载,刘氏八世祖中有名为刘渊者,为浙省省元。刘渊次子应葵,“以《春秋》请乡举,中浙省解元,登第授通州学正,横经笃业,风振东南,四方学者鼓箧辐辏其门”;三子应雷“幼承家学,筑室开南窗,洞究《春秋》经旨,士人多从质义,因称南窗先生”。应葵三子钜,“以《春秋》有声庠序,历科不第,出游江湖,遂迁居镇江”,四子荣,“有志继述《春秋》,与诸兄自相师友,济美流芳,人称一门竞爽”。此外又如有刘师圣,“以《春秋》补邑庠生,贡入太学,授临安训导,于师生恩义弥笃。因爱西湖山水,遂家于官,卜居杭之井亭桥”。应雷子鹗升,“通《尚书》、《春秋》二经,文词雄浑俊永,才名籍甚,数奇不第,赉志以卒”。邑前刘氏先后三代数人,均以《春秋》见长,不仅带动地方《春秋》学的发展,更有外迁传播的影响。

有学者注意到,在南宋科场,能够以《春秋》引领风气,成为当时潮流的是以陈傅良、叶适等为代表的永嘉学人。上文提及的“新安二吴”中的吴儆,虽不以科举名,但“初在太学,即有志于当世,龙川陈公、稼轩辛公咸奇其人而友之。又与止斋陈公、水心叶公、石湖范公上下其议论,而参诸东莱为归”。与陈亮、陈傅良等浙东学人颇为契合,这意味着,这一时期休宁《春秋》的成功,应该是受到了永嘉之学的影响。而这样一种取向,难免会与同时期的朱学有所抵牾。下面一则事例充分说明了二者间的分歧。

朱熹门人滕璘曾至浙东问学于陈傅良,因此,朱熹与弟子展开了一段对话,流露了朱熹对永嘉《春秋》盛行的顾虑:

先生问德粹:“去年何处作考官?”对以永嘉。问:“曾见君举否?”曰:“见之。”曰:“说甚话?”曰:“说《洪范》及《左传》……”又问:“《春秋》如何说?”滕云:“君举云世人疑左丘明好恶不与圣人同,谓其所载事多与经异,此则有说。且如晋先蔑奔,人但谓先蔑奔秦耳。此乃先蔑立嗣不定,故书奔以示贬。”曰:“是何言语?先蔑实是奔秦,如何不书奔?且书奔秦谓之示贬,不书奔则此事自不见,何以为褒?昨说与吾友,所谓专于博上求之,不反于约,乃谓此耳。是乃于穿凿上益加穿凿,疑误后学。”

朱熹认为陈傅良等人对于“一字褒贬”的过度穿凿,将破坏对经书“大义”的认识,贻误后学。所以对于门人仿照永嘉学说,研习《春秋》参加科举的行为,持保留态度。

朱熹的态度,随其弟子发生影响,使得休宁《春秋》的旨趣逐渐转向。宋元之交,休宁人黄智孙本意走科举之路,后从滕璘后人、婺源和叔、文叔二公问学;二公以“理学之不明,时文障之,义利不明,功名害之”教之,于是痛革故习。黄所著《春秋三传会要》“固守紫阳之传而不失”。黄智孙弟子,休宁人陈栎,其父源长,即以《春秋》教授乡里。陈氏所著《三传节注》,“凡诸儒之说,有畔于朱子者则刊而去之,其微词隐义,则引而申之,其所未备者,复为说以补其阙。于是朱子之说大明于世”。也正是这一变化,使得在以胡《传》为定说的元代科举中,已找不到休宁《春秋》的痕迹。

元代徽州《春秋》中举者6人,有5人来自婺源,1人来自祁门,无一人出自休宁。同为宋代科举重镇的婺源,在元代《春秋》科举中的成绩尤为突出。有意思的是,作为朱熹故里,婺源一直有很强的《易》学传统,但其《春秋》学说,却是深受胡安国的影响。婺源早期的《春秋》学代表俞皋,所著《春秋集传释义大成》便是在胡《传》的基础上完成的,其所持辨别义例的观点,与朱熹主张《春秋》“无一字褒贬,不著义例”的观点相左。可见,随着学说旨趣的转向,休宁《春秋》的科举传统已基本中断,反而婺源等地,因其《春秋》并非以朱学为宗,在元代获得了科举上的成功。

事实上,在众多被归于朱门后学的元代学者中,各自所持的《春秋》之论已然脱离了朱学的藩篱。元末休宁人赵汸认为“《春秋》必考《左传》事实为先,杜元凯、陈君举皆有得于此,而各有所蔽,因著《〈左氏〉补注》十卷”。学者指出,赵汸主张“属辞比事”以揭示《春秋》微言大义的论点,其实正源自南宋陈傅良的“笔削”。而另一位以《春秋》名世的祁门人汪克宽,家世所习的则是与朱学颇有抵牾的饶鲁之学。所以学者考察明代五经大全所构建的科举体系之后,认为《礼记》与《春秋》的学说,代表着“非程朱”的派系。这种分途,至迟在元代徽州即已出现了。

元泰定四年(1327),汪克宽在赴会试前,拜访了当时的一位《春秋》名家郑玉。其间,郑氏对宋元以来徽州的科举地理格局进行了总结:“新安士习惟婺源为盛,每三岁宾兴,州县望烟而举,士子云合回应。休宁次之,歙次之,绩溪又次之,祁门与黟其最下者也。”休宁、婺源能够在宋、元相继成为科举重镇,均可见《春秋》专经的影响。与科举的紧密集合,正是宋元徽州《春秋》学的主要特征。至于郑氏最后勉励汪氏“祁门科举之兴,当自君始”的期望,又孰料在易代之后成为现实,更可见《春秋》专经对于徽州科举地理格局的塑造。

明初徽州《春秋》专经的兴盛

较之宋元时期,明代徽州《春秋》专经现象有所变化。在地域分布上,休宁、婺源的《春秋》特征不再明显,府学所在地歙县与祁门成为新的《春秋》中心。借助《春秋》的“决科之利”,歙县超越婺源、休宁成为科举人才的第一出产地,祁门则超越休宁与绩溪,成为科举的重要一极。同时也可注意到,休宁科举虽然有所低迷,但在中举的105人中,《易》经有46人。婺源地区的175人中,《尚书》则有73人。绩溪中举的51人中,《尚书》有37人。形成了休宁重《易》,婺源、绩溪重《尚书》的专经特征。这些现象,下文会继续讨论,首先来看《春秋》专经的发展情况。

表4 明代徽州府五经中式人数分布表

如上文表4所示,明初徽州科举的首选并非《春秋》。在洪武至永乐间有记载的16名徽州中式者中,《诗》经有13人,《春秋》2人,《尚书》1人。洪武年间《诗》经的高中举率,说明元末徽州的《春秋》学并未立即转化为本土科举的竞争力。如传统科举重地休宁,后来的科举新贵祁门,在明初科举中均是寂静无声。即使是在《春秋》中心地的徽州府学,也并未见《春秋》中式的迹象。这似乎表明,人文地理现象的形成,往往需要一个“酝酿”的过程。

“酝酿”开始于永乐年间。一是祁门人黄汝济以《春秋》中永乐元年乡试,被视为“破天荒之谶”。黄氏致仕归乡后,“筑室学旁,执经门下者甚众”。二是钱塘人杨升出任徽州府学教授。杨升于洪武二十九年(1396)获《春秋》乡荐,第二年会试副榜,授星子县教谕,九载考绩后升邵武教授,旋改徽州府教授。任教期间,诸生皆从其习《春秋》,开启了府学《春秋》的传统。

黄汝济之后,祁门《春秋》在邑人周昌、县学教谕孙曰让的开导下,步入成熟时期。周昌的贡献在于将汪克宽的学说加以改造,使之更适合举业,其“遵照《春秋附录纂疏》等集,考三《传》之同异,订诸家之得失,著为《中论》,以示来学。而祁学之科甲多以《春秋》售,《春秋》之传有闻于天下矣”。孙曰让为江西丰城人,其父孙贞为南京国子监祭酒,孙贞一门五子,于经学均有造诣。在此二人的启迪下,一批以《春秋》传家的科举家族开始出现。如十五都康氏,受学于周昌门下,族人康汝芳宣德十年(1435)中举,其子永韶、闻礼分别于景泰元年(1450)、成化二十二年(1486)中举;永韶子康载,嘉靖七年(1528)亦以《春秋》中举,时有“新安以世经名一时者必曰祁门康氏”之说。祁门六都善和的程氏,最早由族人程显以《春秋》中正统辛酉(1441)乡试。程显早年“从乡先生游,日记数千言,入邑庠补弟子员,治《诗》经。赴南畿乡试不第,复从孙曰让先生治《春秋》”。程氏由《诗》转向《春秋》,代表着洪武初期风气的转向。此后,程显以《春秋》中正统辛酉(1441)乡试,其子泰,以《春秋》家学领正统丁卯(1447)乡荐,中景泰甲戌(1454)进士;程泰子程杲、程昌先后中弘治六年(1493)癸丑进士、正德三年(1508)戊辰科进士;程杲子程锐亦中正德五年(1510)庚午科乡试,“余多以《春秋》世其家,科目駸駸,殆不乏人”。祁门另一以《春秋》世家的王源谢氏家族,科举发迹者谢仕俊,亦是从孙氏治《春秋》之学。

杨升之子杨宁后占籍歙县,“十八即以《春秋》领永乐丁酉乡荐,登宣德庚戌榜进士第二甲第一”。杨宁子杨宜以《春秋》领宣德壬子乡荐,戊辰登彭时榜进士,官监察御史,迁广东按察副使。宜子埏则以《春秋》中景泰癸酉乡试,官至都察院司务。杨家成为典型的以《春秋》传家的科举世族。

以府学与祁门为中心地,《春秋》专经之习开始传播至徽州各个地区,并进一步向外输出。大畈汪氏为婺源《春秋》专经世族。早在洪武三年(1370),便有名汪翔者以《春秋》中乡举。弘治《徽州府志》的主纂者汪舜民亦是以《春秋》中式。据记载,汪氏治《春秋》本自歙县唐氏。唐氏是随祁门王珙习得《春秋》,后经汪舜民,《春秋》成为不少异地士子的“决科之利”。与此同时,不少徽州籍的科举士子就教于外,进一步传播着徽州《春秋》学说。例如宣德己酉科举人、祁门人汪芳,“训导蓝田,谕吉水,所至以《春秋》迪士,多所造就”。弘治年间贡生方星,“授漳浦学教谕,督学邵锐聚漳州七学之士,令星教以《春秋》”。祁门人汪璥,“以岁贡授新宁训导。新宁湖湘边郡,文教未兴。璥课督数年,化于礼让。璥深于《春秋》诸家微言奥义,靡不精析,楚人学《春秋》者宗之”。所以,当天顺年间祁门人谢润出任浙江按察司佥事时,大学士丘濬在为其所作赠序中写道:“惟祁门《春秋》天下闻,君始以是经,起家进士”,给予徽州《春秋》相当高的评价。

凭借着对本土学说的改进,加之积极吸纳外来学说,徽州在明代百年间逐渐形成了以祁门、府学为中心,以经师与家族为构架的科举关系网络,进而造就了《春秋》科举天下闻的科举史奇迹。尤其是祁门,“介乎众山之间,编户不逾五千”,却产生了一批耀眼的科举明星。这一成绩表明,经济文化并不发达的小地方,依靠专经的途径,也一样可以取得科举的成功。

尽管科举迭兴,但与元末相较,明初的徽州《春秋》在学说上甚少发明,基本以科举为依归,更没有产生出如汪克宽、赵汸那样的经学大家,从而为其后的衰败埋下了伏笔。随着明代嘉靖以后周边科举竞争力的提升,徽州《春秋》难逃“其兴也勃,其亡也忽”的结局,开始走向沉寂。徽州的科举地理格局,因之发生新的变化。

明后期徽州《春秋》专经的衰落

徽州《春秋》专经在历经元到明初近两百年的发展后,于嘉靖、万历之后陷入低谷,至清而消失殆尽。对此过程加以考察,能够加深我们对于地方科举兴衰演变的理解。下面试从外部与内部两方面的变化加以分析。

首先来看徽州科举面对的外部环境。徽州《春秋》的成功,本身便是分经取士制度的产物。据统计,明南直隶乡试《春秋》经录取率,主要稳定在6%~8%之间。这就意味着,每一科乡试,包括徽州府在内南直隶下辖的十八府州县,以《春秋》为习业本经的士子,要共同竞争这为数不多的录取份额。一旦其他地区的竞争力得到提升,徽州府《春秋》专经的优势地位就会受到挑战。

明代嘉靖以后,南直隶的苏州、常州等地区,在一批熟谙《春秋》的经师带领下,逐渐兴起了研习《春秋》的风气。尤其是苏州地区的常熟、长洲等地,从《春秋》学的输入地转而成为了输出地。例如明末长洲人冯梦龙,“童年受经,逢人问道,四方之秘笈,尽得疏观”,虽只有贡生的身份,但却能受邀至湖北麻城讲授《春秋》之学。按照当地人的说法,麻城“明兴独为麟经薮”,“四方治《春秋》者往往问渡于敝邑”,冯氏能够以广文身份登堂入室,可见苏州地区在《春秋》科举上的独到造诣。

此长彼消,邻近地区《春秋》中式人数的增多,势必会减少徽州地区《春秋》的中式人数。基于这样一种考虑,笔者将徽、苏、常三府的《春秋》中式人数的消长绘制为表5,以便更直观地展现三府之间《春秋》录取名额的竞争。

表5 明代南直隶苏、常、徽三府《春秋》中式人数变化图

可以看到,嘉靖以前,徽州府在《春秋》录取人数占据绝对优势地位。嘉靖之后,苏州、常州地区中举人数明显增多。万历年间,除极个别年份,徽州府《春秋》中式的优势地位已荡然无存,至天启崇祯间,《春秋》几为苏、常两府所囊括。这很好地解释了此时期徽州《春秋》科举陷入低谷的一大原因。

外部竞争加剧的同时,还有徽州地区内部专经风气的转移。作为徽州《春秋》中心地之一的歙县地区,在明初有过《诗》经的专经传统,产生过如唐元、唐桂芳、唐文凤这样以《诗》闻名于当时的文化世家。而在随后《春秋》专经的影响下,唐文凤一支科举逐渐式微,直至万历三十一年(1603)才由唐晖以《尚书》中应天乡试。另一支,唐佐与其弟唐相均拜祁门人王珙学习《春秋》,使得唐氏此支在明代前期科第相继,蔚为大观。但是歙县习《诗》的传统并未就此消逝,嘉靖四十年(1561),邑人许国以《诗》中乡举,四十四年(1565)进士及第,在他带动下,歙县一地又重新出现了研治《诗》经的风气。对此,同样出身于当地治《诗》世家的鲍应鳌指出:

吾邑之治毛氏《诗》者旧可指数,而前后发家,项领相望,其得隽较多自许文穆公以《诗》首解额,治毛氏《诗》者益振。迄今黉舍誉髦斌斌翼翼,皆业《诗》鸣者也。

从唐氏《诗》学绝而变为唐氏《春秋》学,再至许国重开治《诗》的传统,歙县一地的专经风气已在转移。

在祁门,传统《春秋》科举家族也在此时陷入衰微。祁门善和程氏,崇祯年间族人续修家谱,提到自嘉靖以后,“世近百年,朝更六代,值连遭阳九,甲第乏人”。祁门康氏自正德之后便陷入科举的低谷,族人不明所以,而将其归咎于风水。至清初,祁门地区科举中式率已低至一科一人的水平,完全不复明代景象。

传统科举家族中衰的表象下是科举专经造成的学理僵化,使得那些真正持有新见解的士子惟有困厄之叹。活动于正、嘉之际的江西人舒芬注意到当时祁门地区研习《春秋》中的异类:

今之治经者必宗宋儒,固大一统之义耶。或自窥见一二,则举业遂不售,亦势耶。柏岩治《春秋》不售,以教人辄售,岂学者惟举业程文是习,而柏岩自为则有所窥见,而付得失于命耶。惜不及相见一语。果宗《胡传》耶,或取《三传》之是者耶,抑见《胡传》之有非者耶。我曰本六典以读《春秋》,是耶,非耶,柏岩汝其窥见及耶!

文中提到的柏岩,为祁门人程复,是六都程氏族人,幼习家学,称“治《春秋》为祁门最”,进士边镛、吴翰,族人时亨、时昭、时言均出其门下,但本人却屡试不中。程复科举的失败,在于不习程文,不守宋儒,不遵《胡传》。这就与宋元时期各家争鸣的情况大相径庭。可见,以祁门为代表的徽州《春秋》之学,在其成功之时就失去了进一步发展的活力。

同时,新的科举中心地正在崛起。上文提到,明代休宁、婺源等地,形成了不同于《春秋》的专经特征。这样一种现象,主要形成于正德以后。休宁一度曾为宋元时期科举重镇,但入明之后,陷入了长期的低谷。邑人张旭评论道:

时宋都于杭,休宁在畿内,文风大盛,号东南邹鲁。不数十年登甲科者一百四十九人,若凌待制、金忠肃、程文简、端明诸公文章事业名震华夷,是随地灵人杰亦时也。元以腥羶汚我华夏,人文不能宣朗,固无足怪。我太祖定鼎金陵,休亦首善之地,自开科迄今余一百三十年矣,得人仅二十。其间卓然可称者又不一见,岂文运之否至是邪?

张旭为成化十年的进士,其所描述的,正是徽州《春秋》大发展的成、弘时期。考诸史实,正德以前,休宁一共只产生了25名举人。不过,正德之后,休宁科举迎来了迅速的发展,先后产生了78名举人,其中42名均是以《易》中式。休宁科举的重新崛起,正得益于《易》经的成功。万历元年,邑人吴子玉受南直隶督学之邀,赴金陵撰写《十三府人物志》,受邀者均是代表一时“经生诸文章”最高水准的士子,“《戴氏礼》吴魏生,胡氏《春秋》则毛公言,《书》则华亭莫公子言,《诗》则昆山张仲常、常熟徐生,言《易》则休宁吴季子应辟而至”。可见休宁《易》之专经,在当时已具有一定的影响。

类似的情况还可见绩溪《尚书》学的崛起。汪舜民曾注意到,明初绩溪科举并不兴盛:“绩溪界在东北,士非不学也,而不与进士选者,自洪武开科亦几百年。舜民登第时是为成化戊戌,新安同年者十有二,而绩溪于是有三人焉。去年甲辰新安得第者八人,而绩溪于是复有一人焉。夫绩溪之山水之人物古今不异,何寥寥百年一无所遇”,然而“自戊戌而甲辰仅七载耳,四人者乃褎然出乎其间”,并且这四人中,“龙川胡氏居其二”。事实上,龙川胡氏在绩溪科举早已蜚声载籍。如胡德裕,“洪武二十二年(1399)举明经,授本县学训导,整饬模范,振作有方,据经引传,日与诸生课艺,邑之文运由此渐开,门人程通、柯文彬继领乡荐”。只不过此时龙川胡氏所专,仍是当时较为盛行的《诗》经,程通也是以《诗》中洪武二十三年乡试。后起者又有胡彦绅,同样以《诗》中洪武三十二年乡试。而真正开启《尚书》专经的则是成化戊戌年进士胡富,为胡德裕曾孙。此后族人胡光、胡洪旸、胡宗华、胡宗明等先后以《尚书》中式。

周边地区《春秋》专经的崛起,加之《春秋》科举中心地的衰落与专经风气的转移,徽州地区的《春秋》专经最终难逃衰亡的结局。伴随着这一过程,徽州科举也陷入了一个低迷期,直至清乾隆年间,方才稍复其旧,但《春秋》独盛的局面,已然一去不返。

结 语

科举时代的专经现象兴起于宋元,至明而蔚为大观,形成了许多盛极一时的人文地理现象,入清之后,这些现象几乎消失殆尽。若非通过科举试录的勾索、相关文献的印证,实难想见其时之景象,专经视角于科举地理研究的功用可见一斑。而通过对明代徽州《春秋》兴衰过程的考察,我们也可以得到以下认识:

一是认识科举地理格局的变化,不能单纯列举人数的消长,而更应关注其过程的演变。如祁门地区,明代只产生了52名文进士,数量只占到徽州府全府进士总数的11%左右;至清,更是低至12人,区域份额更是降到了5%,远不及同时期的歙县、婺源与休宁。然若仅以此视之,“祁门《春秋》天下闻”的科举现象,便无从谈起。

二是注意科举人才产生的制度背景。明初徽州能够凭借号称“孤经”的《春秋》决擅科场,与整个明代重《诗》《书》《易》的科举大背景有关。而随着周边地区《春秋》竞争力的增强,地区的专经优势地位势必受到挑战。这表明,地区的专经优势固然取决于地方士子的自身努力,但同时也受制于区域间际的竞争关系。

三是以往解释科举地理成因时,惯于沿用丁文江等人的研究范式,从经济、文化乃至人口等方面加以比对,但对于具体的“人”的因素着墨不多。作为人文现象的地方科举,其兴系于人,其熄亦系于人。明初徽州地区《春秋》的勃兴,明代中后期苏州等地《春秋》科举的崛起,休宁、绩溪等地科举传统的复苏,这一系列的变化,无不以科举人物与科举家族为中心。兴衰倏忽,包括祁门在内徽州科举史上《春秋》特盛的局面早已不复存在,而科举人与科举专经群体的形成与消逝,实为理解地方科举地理变化的关键。

①通过对明代科举录的研究,埃尔曼较早注意到了明代科举录取中的专经现象(Benjamin A. Elman,ACulturalHistoryofCivilExaminationsinLateImperialChina, University of California Press(2000):701~703),几乎在同时期,日本学者鹤成久章对该现象进行地域性的考察(《『礼記』を選んだ人達の事情—明代科挙と礼学》,《福岡教育大學紀要》,第50號第1分册文科編,2001年);其后吴宣德、王红春《明代会试试经考略》(《教育学报》2011年第1期),对该现象的依据——分经试士制度进行了阐释,陈时龙则以明代安福地区的《春秋》专经现象,进行了专门的考察(《明代科举之地域专经——以江西安福县的〈春秋〉经为例》,《“中研院”历史语言研究所集刊》第85本第三分(抽印本),2015年,第359~426页),丁修真则继续对该现象的历史发展及其与地方科举之间的关联,展开了讨论《决科之利:科举时代专经现象述论——兼论科举人才地理分布问题》,《华东师范大学学报》(教育科学版)2015年第4期;《科举的在地:科举史的地方脉络》,《史林》2016年第3期。

②由于过多地依赖人物籍贯进行分析,以往科举地理研究在描述科举地理面貌、考订地区科举人数方面贡献巨大,但存在的主要问题之一是,无法解决地区与科举人才之间到底存在怎样的关联,更重要的是,在科举人才作为人文现象的研究中,往往不见具体“人”的踪影。鉴于相关研究太过丰夥,此不再赘述。具体可参见丁修真《明代科举地理现象的再认识——以徽州府科举群体为例》(《安徽师范大学学报》(人文社科版)2014年第6期)。值得注意的是,参照社会科学方法,将数据模型引入分析成为近来研究的一个亮点,见武强《基于空间计量方法的明清时期河南进士地理格局演变分析》(《中国历史地理论丛》2016年第3期),只是其研究结论可能仍需进一步检验。

③[宋]叶梦得:《石林燕语》卷八,侯忠义点校,中华书局1984年版,第115页。

④[明]吴宽:《家藏集》卷三四《三辰堂记》,《景印文渊阁四库全书》第1255册,(台北)商务印书馆1986年版,第286页。

⑤弘治《徽州府志》卷六《选举》,《天一阁藏明代方志选刊》,上海古籍书店1981~1982年版。

⑥[明]梁寅:《石门集》卷七《送李行简序》,《景印文渊阁四库全书》第1222册,(台北)商务印书馆1986年版,第660页。

⑦桂栖鹏:《元代进士研究》,兰州大学出版社2001年版,第137~138页。

⑧本文关于明代专经情况的量化统计主要依据明代南直隶乡试录汇编《南国贤书》(台湾“国家图书馆”藏清抄本),下文中的统计如无另外说明,均以该书为据,不再注出。

⑨从乾隆五十二年(1787)开始,会试以五经轮流作为考题,不再以一经专门为之,而至乾隆五十八年(1793),考生报考时择定专经并就各经作答之情形已不再,代之以每三年选定一经,从中命题。专经的历史就此终结。[美]艾尔曼:《清代科举与经学的关系》,《经学·科举·文化史——艾尔曼自选集》,中华书局2010年版,第162页。此外,专经取士废除反映至科举试录的一个明显变化,即不再注明士子所习的本经,而是代之以士子年龄。

⑩这样一种现象在学术史上的投射,已为学界所注意。参见刘成群《元代徽州理学家群体与新安理学的传承发展》第五章第一节,中华书局2015年版,第139页。