急性期周围性面瘫疾病应用温针灸治疗的效果及FDI躯体功能评分影响分析

2018-04-03杨燕青

杨燕青

周围性面瘫又名面神经炎或贝尔麻痹,其病因是面神经管内部出现非特异性炎症,进而导致面肌周围性瘫痪[1]。其症状为无法进行鼓嘴、闭眼或抬眉等动作,并伴有口眼歪斜,其在临床外科中属于高发病,发病群体不受年龄限制,多为单侧发病[2]。临床中多采用针灸治疗该病,本文旨在分析急性期该病患者应用温针灸治疗的效果及FDI躯体功能评分影响,详细如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择本院于2012年11月—2017年11月收治的103例急性期周围性面瘫患者为研究主体。划分为A组和B组,分别是52例与51例。纳入标准为:经临床诊断为该病;年龄在18~60岁;病程<7 d,且为首次发病;体征与症状均经核磁或CT等常规检查确诊。排除标准为:双侧面瘫;发病时间≥7 d;经核磁或CT检查显示,面瘫原因是耳科疾病、中枢系统疾病或外伤导致;产褥期或妊娠早期妇女;无法配合相关治疗的精神障碍等患者。A组中,男27例,女25例;年龄27~44岁,平均(38.54±5.22)岁;病程1~6 d,平均(1.25±0.84)d。B组中,男27例,女24例;年龄26~47岁,平均(39.51±5.13)岁;病程2~5 d,平均(2.50±0.16)d。对比以上数据,差异无统计学意义(P>0.05),可比较。

1.2 方法

A组给予温针灸治疗:取患侧的太阳穴、下关穴、阳白穴、颧髎穴、颊车穴和地仓穴,并采用交叉取穴法取合谷穴,即右病取左,左病取右。用具为:长度为0.35 mm×40 mm的针灸针,选用分段式艾条,每段长15 mm,燃烧一段即一壮。具体方法为:于发病7 d内进行轻刺激,在顺利进针后不采用补泻手法。7 d后加强刺激,给予平补平泻,以得气为宜。每次于下关穴部位进行温针灸,2壮/次,1次/d,1个疗程为6次。治疗1个疗程后,休息1 d,再给予第2疗程治疗,共治疗4个疗程。B组给予常规针灸治疗:采用循经远道取穴与局部取穴相结合的治疗方法,主穴为手部与足部的阳明经腧穴,辅穴为手部与足部的少阳经腧穴。取患侧的阳白穴、风池穴、下关穴、太阳穴、颧髎穴、地仓穴、外关穴、迎香穴、太冲穴与合谷穴等部位行针刺治疗,每次选择5~6穴面部穴位,2~3穴非面部穴位,采用轮换交替形式进行治疗。面部穴位选用28号毫针,针刺深度为0.5~0.8 cm;非面部穴位选用30号毫针,针刺深度为0.8~1.2 cm。发病7 d内应少取面部穴位,针刺应浅,给予轻刺激,留针时间应≤30 min。疗程同A组。

1.3 观察指标

利用FDI评分量表评价患者的躯体功能与社会功能,躯体功能评分越高,社会功能评分越低,患者的面瘫程度越轻。

1.4 疗效评价标准

痊愈:眼裂可自主、完全闭合,面部表情自然,双侧鼻唇沟完全对称,额纹恢复正常,无口角歪斜,或FDI社会功能评分低于10分,躯体功能评分超过20分;显效:眼裂可基本闭合,面部表情较为自然,双侧鼻唇沟基本对称,额纹基本恢复,无口角歪斜,或FDI社会功能评分低于15分,躯体功能评分超过15分;有效:眼裂可闭合50%,面部表情较不自然,双侧鼻唇沟不对称,额纹有所恢复,有轻微口角歪斜,或FDI社会功能评分低于20分,躯体功能评分超过10分;无效:体征与症状无改善或加重,或FDI社会功能评分超过20分,躯体功能评分低于10分[3]。

1.5 统计学分析

2 结果

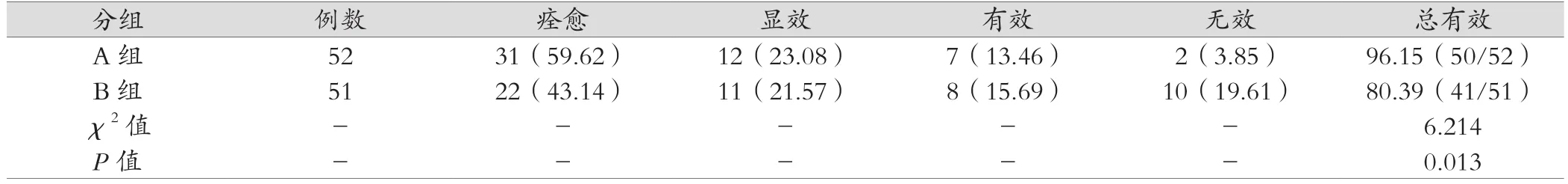

2.1 对比治疗效果

A组的治疗总有效率为96.15%,B组为80.39%(P<0.05),详见表1。

表1 对比治疗效果[n(%)]

2.2 对比FDI躯体功能与社会功能评分

治疗前,对比两组的FDI躯体功能与社会功能评分,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组的FDI躯体功能评分均提高,且A组高于B组;两组的FDI社会功能评分均下降,且A组低于B组(P<0.05),详见表2。

表2 对比FDI躯体功能与社会功能评分 ( ±s,分)

表2 对比FDI躯体功能与社会功能评分 ( ±s,分)

分组 例数 躯体功能社会功能治疗前 治疗后 t值 P值 治疗前 治疗后 t值 P值A 组 52 14.35±2.15 23.54±1.60 24.572 0.000 8.44±1.35 7.14±1.32 4.940 0.000 B 组 51 14.31±2.24 20.81±1.34 17.912 0.000 8.49±1.28 7.68±1.37 3.099 0.003 t值 - 0.092 9.395 - - 0.193 2.037 - -P值 - 0.927 0.000 - - 0.847 0.044 - -

3 讨论

周围性面瘫在中医学中被划分为“口僻”和“口眼歪斜”等范畴,其病机是寒热病邪入侵机体内足阳明之筋。其在临床中的发病率较高,会影响患者的日常生活与社会交往[4]。其病因不明确,临床西医中主要以手术或西药治疗等方式纠正病情,无特异性疗法。针灸治疗该病的历史较悠久,且疗效理想。临床中对于针灸治疗该病的时机存有争议,有研究证实:针灸治疗该病的最佳时间为发病后7~21 d,于病情急性期或是静止期进行针灸介入治疗的效果优于恢复期[5]。更有学者认为:贝尔麻痹的最佳治疗时间为发展期,所以,临床中多建议患者尽早治疗。温针灸治疗该病的优势明显,艾灸的治疗功能为活血化瘀、温经通络和激发与调节经络,其能够充分发挥经络的输送与传导血气等作用,实现经脉脏腑原有功能的有效调整[6]。其可促使机体内的病理变化逐渐消失,转为正常状态。医学研究证明:针刺治疗可将局部性缺血水肿等症状消除,提高毛细血管的血流速度,增强神经兴奋性,进而对局部营养代谢情况进行明显改善,促进面神经局部损伤的再生与修复[7-8]。下关穴与颧髎穴下方布满眶下神经与面神经,是治疗周围性面瘫的要穴,可改善患者症状。温针灸是将针刺与艾灸有效结合,可发挥行气通络、温经散寒等作用,促进面部神经的血液循环,有效扩张面部小血管,使受损神经兴奋性提高,进而加快神经功能的恢复[9]。

结果为:A组的治疗总有效率(96.15%)高于B组(80.39%),对比差异有统计学意义(P<0.05)。治疗前,对比两组的FDI躯体功能与社会功能评分,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组的FDI躯体功能评分均提高,且A组高于B组;两组的FDI社会功能评分均下降,且A组低于B组,组间与组内对比差异有统计学意义(P<0.05)。因此,温针灸能够显著纠正急性期周围性面瘫患者的临床症状与体征,且能改善其面瘫程度,使其生活质量提高。

[1]邢金云,任秀梅. 温针灸治疗急性期周围性面瘫的临床疗效观察[J]. 针灸临床杂志,2014,30(2):25-28.

[2]万媛媛. 温针灸治疗急性期周围性面瘫的临床疗效评价[J]. 中国医药指南,2017,15(13):175.

[3]陈衍名. 温针灸治疗急性期周围性面瘫的临床疗效观察[J]. 内蒙古中医药,2017,36(1):48-49.

[4]刘世静,王宝奇. 温针灸联合刺络拔罐法治疗急性期周围性面瘫临床疗效分析[J]. 临床医学研究与实践,2017,2(17):131-132.

[5]李伟. 温针灸治疗急性期周围性面瘫的临床疗效观察[J]. 内蒙古中医药,2017,36(3):123-124.

[6]张彩艳. 温针灸治疗急性期周围性面瘫的临床疗效观察[J]. 大家健康(中旬版),2017,11(4):80-81.

[7]杨原芳,林良才,蔡海荣,等. 电温针法治疗急性期风寒型周围性面瘫的临床疗效观察[J]. 浙江中医药大学学报,2017,41(9):775-778.

[8]姜喜凤,王健,王军. 探讨针刺结合电针治疗周围性面瘫恢复期临床效果[J]. 中国卫生标准管理,2016,7(8):141-142.

[9]郭志明. 温针灸及针刺干预前后周围性面瘫(风寒型)患者面神经功能的变化比较[J]. 齐齐哈尔医学院学报,2016,37(35):4419-4420.