基于监测数据和回顾性调查分析的医务人员针刺伤特点比较

2018-03-30李晓玲余启碧袁世平

李晓玲,余启碧,袁世平

(四川省宜宾市第一人民医院预防保健科 644000)

针刺伤一直是威胁着医务人员生命健康和执业安全的重要因素[1],常为暴露者带来极大的精神心理压力[2],也为医疗卫生机构和暴露者带来沉重经济负担[3]。由于数据来源不同,各研究报道的医务人员针刺伤发生率差异较大。在美国,基于监测数据分析的研究报道的针刺伤年发生率多在21~103次/千人,而基于回顾性调查数据的研究报道的发生率则在610~674次/千人[4]。国内报道的针刺伤发生率也有较大差异[5-6]。本研究通过结合监测数据分析及回顾性调查研究的方法,对本院2011年1月1日至2016年3月31日医务人员遭遇针刺伤情况进行对比分析,旨在了解医务人员针刺伤发生现状及特点,以便为下一步采取针对性的应对措施提供依据。

1 资料与方法

1.1一般资料 针刺伤监测数据来源于各临床科室上报的《职业暴露上报表》,经整理共纳入194例进入分析,2011-2015年分别为16、28、35、44、57例,2016年1月1日至3月31日14例。回顾性调查研究于2016年4月1-15日随机选取全院各临床科室医务人员进行问卷调查,共发放问卷651份,回收问卷638份,回收率98.00%,经整理剔除不合格问卷后,共纳入613份问卷进入本次分析,包括男129名,女484名;医生200名,护士376名,实习护士32名,技师5名。

1.2方法

1.2.1监测数据收集 整理2011年1月1日至2016年3月31日本院预防保健科收集的《职业暴露上报表》及相关化验单,所有《职业暴露上报表》均经科室负责人签字确认,剔除数据不完整案例后,将暴露方式为“针刺”(即被输液针、穿刺针等各类医疗针头刺破皮肤造成的损伤)的案例全部纳入分析。暴露源疾病情况以提交的输血前检查报告单为准,无法提供输血前检查报告单的均按“感染状况不详”处理。

1.2.2回顾性调查研究 于2016年4月1-15日,由事先经过统一培训的调查员利用临床科室晨会,以每隔2人发放一份问卷的方式,随机选取1/3的医护人员作为被调查对象。利用自行设计的《职业性锐器伤调查问卷》收集调查对象同时间段锐器刺伤情况,包括锐器种类、刺伤环节、造成锐器刺伤的可能原因、是否及时报告、未及时报告的原因、伤口局部处理情况以及暴露源疾病情况等信息,问卷填写方式为自填。所有问卷经整理后采用双录入的方式录入Epidata3.1数据库。

1.3统计学处理 采用SPSS20.0软件进行统计分析,计数资料采用率和构成比表示,组间比较采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1职业性针刺伤发生率 2011年1月1日至2016年3月31日本院共收集职业性针刺伤案例194例,涉及医务人员190例,职业性针刺伤发生率11.77%(190/1 614);而在2016年4月1-15日回顾性调查结果显示,在613名被调查对象中,有273名医务人员表示在同时间段曾遭遇过职业性针刺伤,职业性针刺伤发生率44.54%(273/613)。

2.2暴露者基本特征分析

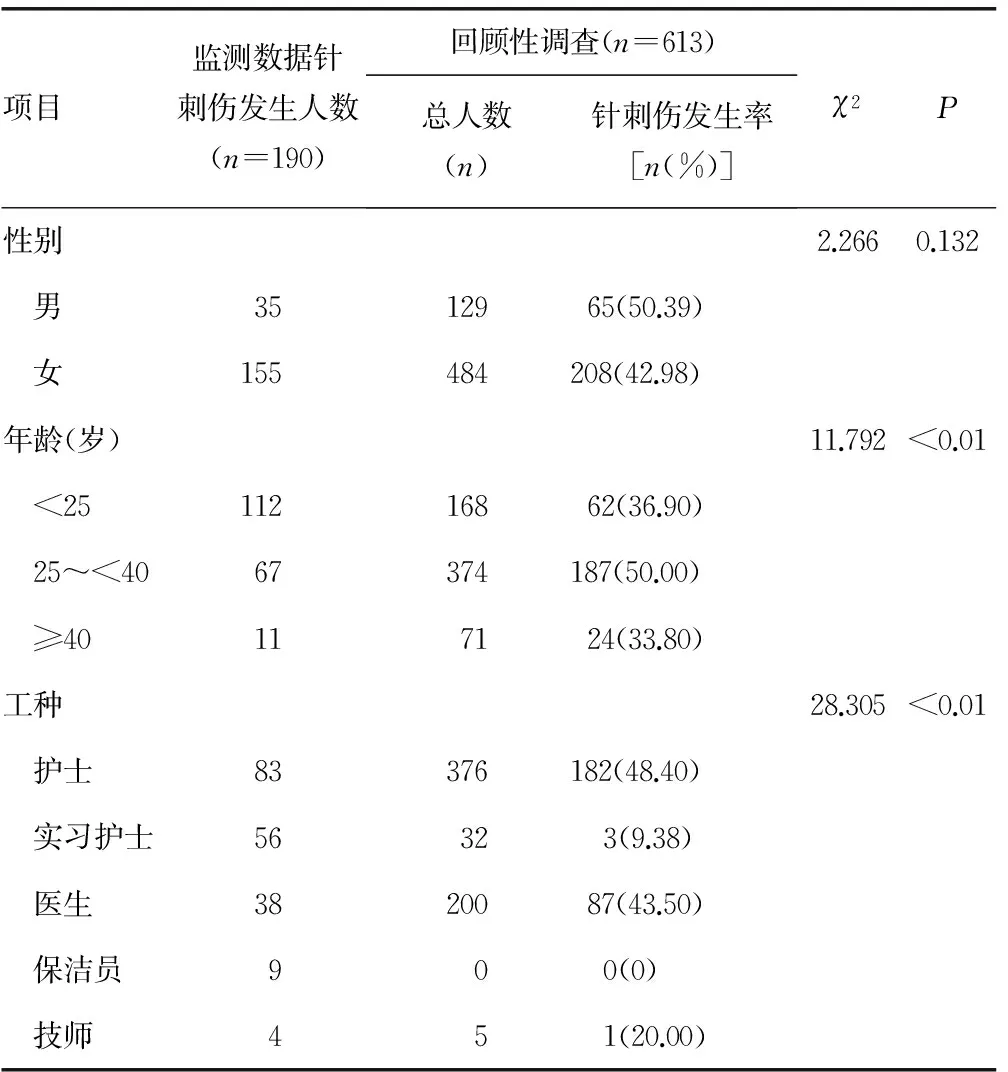

2.2.1性别分布 监测数据分析结果显示,190名遭遇职业性针刺伤的医务人员性别以女性为主,占81.58%;回顾性调查结果显示,男、女医务人员职业性针刺伤发生率差异无统计学意义(χ2=2.266,P=0.132),见表1。

2.2.2年龄分布 监测数据分析结果显示,遭遇职业性针刺伤的190名医务人员年龄以25岁以下居多,占58.95%;其次是25~<40岁年龄段,占35.26%;回顾性调查结果显示,年龄在25~<40岁的医务人员职业性针刺伤发生风险最高,其次是年龄25岁以下的医务人员(χ2=11.792,P=0.003),见表1。

2.2.3工种分布 监测数据分析结果显示,遭遇职业性针刺伤的190名医务人员工种以护士及实习护士为主,合计占73.15%。回顾性调查结果表明,护士职业性针刺伤发生率最高,为48.40%,其次是医生,发生率为43.50%,见表1。

表1 暴露者基本特征

2.2.4科室分布 监测数据分析结果显示,194例职业性针刺伤案例中,发生例数最多的科室是感染科(19例),其次分别是耳鼻喉科(16例)、泌尿外科(14例)、肾病内科(13例)、妇科(8例)、骨二科(8例)、普外科(8例)、产科(7例)、骨一科(7例)、神外一科(7例)。回顾性调查结果显示,职业性针刺伤发生率最高的科室为儿科,为89.47%(17/19),其次分别是神外二科72.73%(16/22)、呼吸科72.22%(13/18)、神经内科69.57%(16/23)、神外一科69.23%(18/26)、耳鼻喉科63.64%(14/22)、颌面外科62.50%(5/8)、骨二科61.90%(13/21)、普外科53.33%(16/30)、麻醉科51.72%(15/29)。

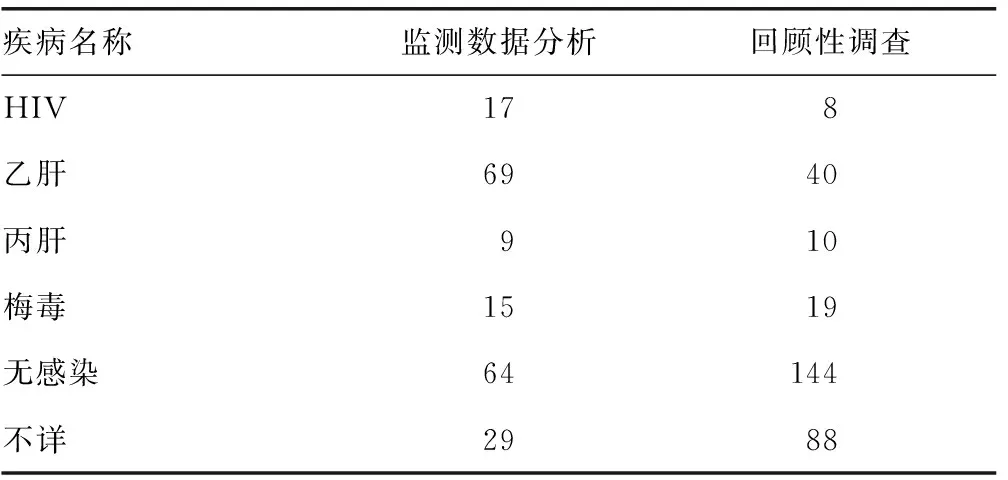

2.3暴露源疾病情况 监测数据分析结果显示,194例职业性针刺伤案例中,暴露源携带血源性传播疾病的比例为54.18%(110/203,其中有合并感染者),其中乙肝病毒的比例最高,其次是携带HIV病毒。回顾性调查结果显示,暴露源携带血源性传播疾病的比例为24.92%(77/309),有28.48%(88/309)的暴露源感染状态不详,见表2。

表2 暴露源疾病发生人数比较[n(%)]

3 讨 论

本研究通过结合监测数据分析和回顾性调查研究的方法,对同一时间段医务人员发生职业性针刺伤情况进行对比分析,能更为全面地分析和了解当前医务人员职业性针刺伤的发生特点。

监测数据分析结果显示,2011年1月1日至2016年3月31日医务人员职业性针刺伤发生率为11.77%,而回顾性调查结果发现,有44.54%的医务人员在同时间段曾遭遇过职业性针刺伤,提示约有32.77%的医务人员在发生职业性针刺伤后没有上报。据澳大利亚安全与补偿理事会估计,澳大利亚医疗机构中没有上报的针刺伤比例大概是40.00%[7],美国疾病预防控制中心估计的未报告率为56.58%。对于遭遇针刺伤的医务人员而言,及时正确的对伤口局部进行处理和及时的预防性服药/疫苗接种对防止血源性疾病感染尤为重要,提示在下一步的工作中应着重加强医务人员遭遇职业性针刺伤的上报意识。

监测数据分析结果显示,遭遇职业性针刺伤的医务人员性别以女性为主,年龄以25岁以下居多,工种以护士及实习护士为主,这与既往的研究结论一致[8-10]。美国研究曾估计,74%的职业性针刺伤发生在护理人群[11]。而回顾性调查结果显示,男性和女性医务人员针刺伤发生风险差异无统计学意义(P>0.05),年龄25~<40岁的医务人员针刺伤发生风险最高,除了护士是职业性针刺伤的高风险人群外,医生发生职业性针刺伤的风险也不低,为43.50%。王立英等[12]对33家医院8 063名医护人员进行回顾性调查结果也发现,医生职业损伤发生率53.86%,提示医生同样也是职业性针刺伤的高风险人群。但有研究发现,医生发生职业性针刺伤后报告率最低,69.0%的住院医师在发生职业性针刺伤后没有报告[13]。这或许也是医生群体职业损伤引起重视不够的原因。

监测数据分析结果显示,暴露源携带血源性传播疾病的比例合计为54.18%,而回顾性调查结果显示的该比例为24.92%。提示有大量的暴露源术前检查结果为阴性和感染状态不详的针刺伤案例没有上报。考虑到血源性传播疾病普遍存在窗口期,即便暴露源术前检查结果阴性,遭遇职业性针刺伤的医务人员也应进行上报并进行规范随访

管理。职业性针刺伤在医务人员群体中普遍发生,所有医务工作者都有义务引起足够重视。

[1]KOH A.Management of needlestick injuries for healthcare workers in hospitals[J].Masui,2010,59(1):31-35.

[2]GERSHON R M,FLANAGAN P A,KARKASHIAN C,et al.Health care workers′experience with postexposure management of bloodborne pathogen exposures:A pilot study[J].Am J Infect Control,2000,28(6):421-428.

[3]ROHDE K A,DUPLER A E,POSTMA J,et al.Minimizing nurses′ risks for needlestick injuries in the hospital setting[J].Workplace Health Saf,2013,61(5):197-202.

[4]LEE J M,BOTTEMAN M F,XANTHAKOS N,et al.Needlestick injuries in the United States[J].AAOHN J,2005,53(3):117-133.

[5]邢亚威,刘志广,刘晓,等.医务人员血源性职业暴露的调查分析[J].中华医院感染学杂志,2013,23(24):6077-6078.

[6]龚小敏,陈遂,张静,等.江西省66所医院医护人员职业损伤状况调查[J].中国护理管理,2005,5(3):45-48.

[7]MURPHY C L.The serious and ongoing issue of needlestick in Australian healthcare settings[J].Collegian,2014,21(4):295-299.

[8]方清永,刘丁,陈萍,等.重庆市36所医院医务人员职业暴露情况分析[J].重庆医学,2014,43(13):1606-1607,1610.

[9]谭妙莲,唐保东,林菁华,等.医务人员血液传播性疾病职业暴露调查分析[J].中华医院感染学杂志,2013,23(8):1877-1879.

[10]顾露,胡萍.四川省人民医院临床护理工作人员针刺伤情况回顾性分析[J].职业与健康,2015,31(4):532-534.

[11]LEE J M,BOTTEMAN M F,XANTHAKOS N,et al.Needlestick injuries in the United States:Epidemiologic,economic,and quality of life issues[J].AAOHN J,2005,53(3):117-133.

[12]王立英,戴青梅,李法云,等.33所医院医护人员职业损伤调查分析及防护对策[J].护理管理杂志,2002,2(1):12-14.

[13]ALVARADORAMY F,BELTRAMI E M,SHORT L J,et al.A comprehensive approach to percutaneous injury prevention during phlebotomy:results of a multicenter study,1993-1995[J].Infect Control Hosp Epidemiol,2003,24(2):97-104.