汪曾祺小说创作中的重写、改写

2018-03-23○闫铭

○闫 铭

汪曾祺的小说创作起始于1940年。他发表创作的第一篇小说,一般被误认为是《悒郁》。①其实不然,他的第一篇小说应是在西南联大沈从文老师的习作课上创作的《钓》。②随后,在巴金的提携下,汪曾祺1949年出版了包含《复仇》《老鲁》《鸡鸭名家》等8篇小说的《邂逅集》,这也是他的第一部短篇小说集。之后的30年里,除了响应政策创作的3篇小说结集成《羊舍的夜晚》,汪曾祺在小说创作方面几乎没有新的尝试。

直到1980年和1981年,《受戒》与《大淖记事》横空出世,他才复归小说创作前沿。这两篇小说以别致的写法和格调,对文坛造成了不小的冲击,以至于随后几年“寻根文学”大潮兴起之际,汪曾祺因此而被追封为“寻根”小说家中少有的一位老生代健将。此后他的创作一发不可收,并且精品不断问世。汪迷们称他“大器晚成”。殊不知,他的小说创作早在青年时期就已起步,不少佳作在问世之初就受到了许多文坛前辈的重视,亦可称为“年少成名”。

今天看来,晚年大放光彩的汪曾祺,以自己独特的小说创作连接了曾经断裂多时的中国现代与当代两段文学史。③尽管这种连接跨越在他小说创作历程上的一段空白期之上,但就艺术思维、文体形态和具体的创作技法而言,汪曾祺青年时期和老年时期的小说作品中迁延着一条有迹可循的发展线索。只是要全面探察这条线索,必须突破对个别经典文本的孤立解读,把研究视野扩大到把握他小说创作完整脉络的高度。

纵观汪曾祺小说的创作历程,一条螺旋式上升的轨迹清晰可辨:20世纪40年代受西方文艺影响相对鲜明,在继承五四新文学传统的基础上,注重对人物心理的挖掘和社会人生境遇的表现;到了20世纪80年代的后期创作中,西式的创作手法完全隐藏起来,对文学传统展现出全面回归姿态,语言和构思都趋于简练,一种充沛而又淡远的民族本土文化的精神气息弥漫全篇。对于前后两端之间的深层联系,本文拟就一个特别的侧面——后期创作中对前期作品的重写、改写,略作探究。

一

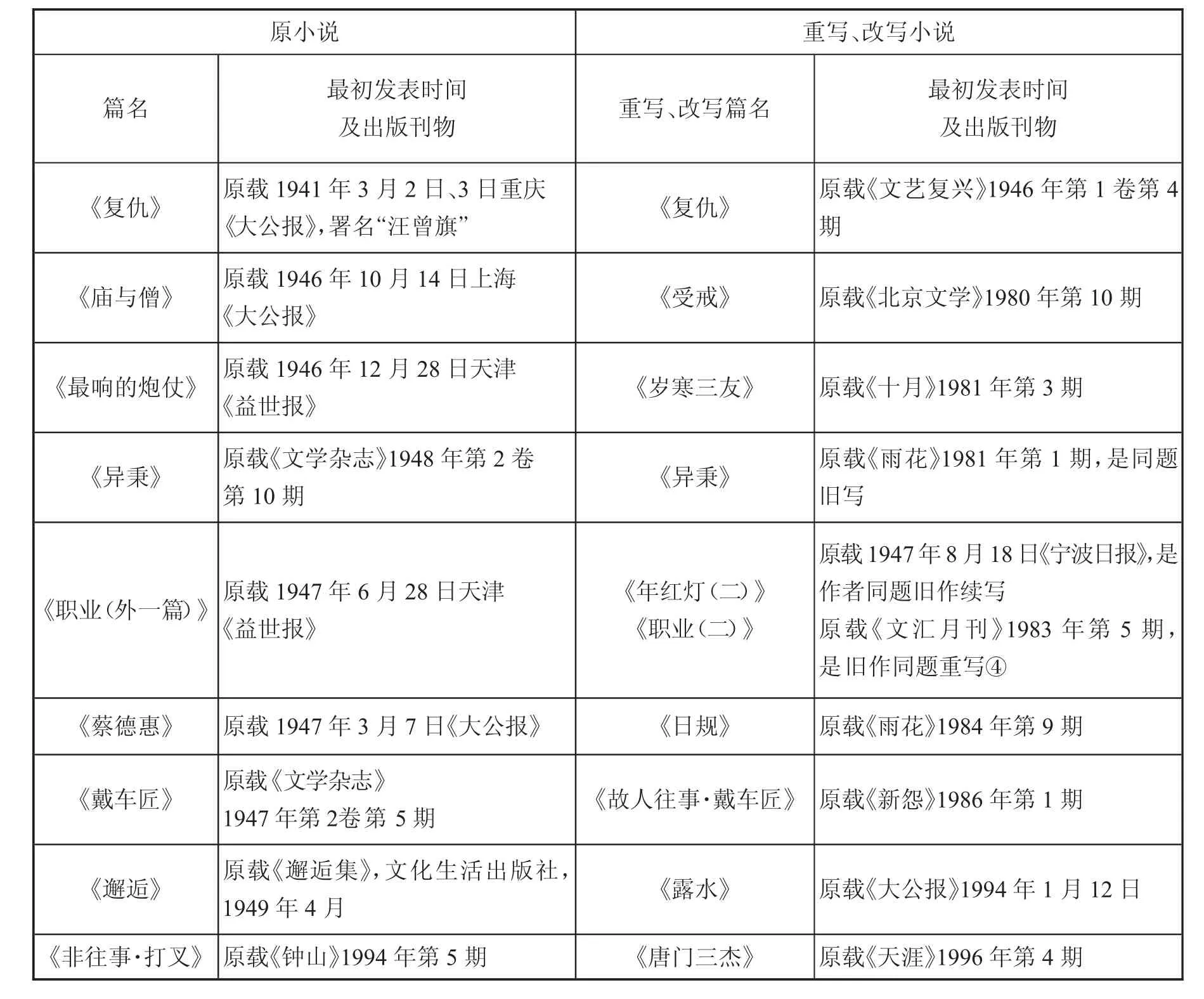

纵观中外文学史上,文学创作中的重写、改写大体有三种情况。第一类是修改性的重写和改写,也就是仅对作品的局部细节做润色打磨式的改动,如巴金对《家》的处理。第二类是扩充性的重写和改写。作品的体量会有显著改变,故事的主题也会有一定的延伸,如老舍的《月牙儿》《茶馆》。第三类是重构性的重写和改写。这种做法是以前一篇作品作蓝本,对结构、主题做完全的改变,如鲁迅的《故事新编》对其依托的古籍文献的加工。汪曾祺小说中的重写、改写之作,共有18篇,涵盖了以上三种情况。具体篇目列表如下:

属于上述第一种情况的小说有《戴车匠》《邂逅》《非往事·打叉》《蔡德惠》。这四篇小说的重写、改写都是结构、主题不变,只修改了些许细节,使得小说的主题更加深刻、灵动。

两篇《戴车匠》都是基于汪曾祺对故乡戴车匠的回忆所作。1947年的《戴车匠》娓娓道来,有一种讲故事的感觉。这个故事有两个关键词:“沉默的城”和“最后的车匠”。“沉默”和“最后”使1947年的《戴车匠》有了挽歌的气息。

和1947年《戴车匠》一样,1986年的《戴车匠》结尾也带着哀而不伤的调子。1986年的《戴车匠》属于《故人往事》系列中的一篇。小说开头很简洁:“戴车匠是东街一景。”⑤暗示传统手工业的兴盛。汪曾祺在场景细节的描写上运用了散文化的笔触,虽精简了内容,但主题更加鲜明。汪曾祺完全抽去了“沉默的城”,着重强调了戴车匠之“最后”。

两篇关于“最后的车匠”在结尾处的描写也各有千秋:

或者戴车匠是最后的车匠了……下回我们可以说一点别的。我想想看。

——(《戴车匠》1947年)⑥

也许这是最后一个车匠了。

——(《戴车匠》1986年)⑦

1986年的《戴车匠》以一句话结尾,戛然而止,似平地惊雷,直接抒发汪曾祺对车匠这一职业即将消失的难舍之情,更多了一层老年人特有的乡愁。

《非往事》原是汪曾祺在1994年写的回忆系列作品,《打叉》只是其中的一篇。两年后重写、改写之后题目改为《唐门三杰》,增加了《淮南子·泰族训》《诗·周颂·载芟》和孔颖达疏的题记,不仅诠释了“杰”的定义,也和题目中的“杰”形成了反讽。两篇小说的主要人物都是学场面三兄弟:爱“记”的党员老大打鼓,二喷子打大锣,调皮捣蛋的老三打小锣。主要情节是老三练毛笔字时,只写“毛主席万岁”,有一个席字写得不好,就在竖上打了个叉。由于这个叉,他在文化大革命中被举报、清算。但他的两位哥哥都躲得远远的,仿佛没有这个弟弟一般。题目由《打叉》改为《唐门三杰》,前者点名了这件事的矛盾点,后者则增加了更多的讽刺意味。

《邂逅》描写的是在船上以唱曲儿为生的父女俩。“我”由这父女俩又想起之前在船上的一男一女,觉得他们可以凑成一对,但由于两人没有意愿,凑不到一块去。汪曾祺由这两组人物体现市井小人物勉强维持生计的艰辛。而在1994年重写、改写之后的《露水》就更加有了人情美。同样是在船上萍水相逢的男女,虽努力抗争追求幸福,却也敌不过贫困的折磨,只落得生死两隔的结局。《邂逅》《露水》描写的都是小人物生存的艰辛,但《露水》更能体现出汪曾祺创作后期的淡——景色描写淡淡的,人物也淡淡的。在淡中增加了感情因素和一丝苦味的嘲弄。

《蔡德惠》原是汪曾祺在1947年所作的一篇怀念性散文。1984年改写成《日规》,题目由人名改成了物,日规也成了一个代表蔡德惠的符号。同样是抒发对蔡德惠的怀念之情,1947年的《蔡德惠》像素描,汪曾祺把蔡德惠毫无保留地呈现大家面前。1984年的《日规》则更像一幅水墨画,汪曾祺没有从描绘蔡德惠本人入手,而是以一定的留白,从侧面烘托出他的人物形象,让读者品出作者对于蔡德惠的钦佩与不舍之情。

二

第二类重写和改写的作品是《异禀》《职业》《复仇》。这三篇小说的结构、主题没有发生巨大改变,只是增加细节,让人物更加立体,性格更加鲜明,小说的内涵更加丰富。

重写、改写后《异秉》的侧重点不同。1948年的《异秉》突出了王二的发迹史。而1981年重写后的《异秉》先介绍王二的生活美满和睦,接着介绍了王二熏烧卤味摊子各种食物的精细做法,包括原料、名字的由来。其中也穿插了对当地保全堂的“管事”“执事”等职业的介绍。

两篇《异秉》都是汪曾祺注重风俗描写以及传统中国文化心理剖析的小说。1948年的《异秉》在写法上更具传奇性。1981年的《异秉》则更加平实。各种风俗描写不但没有显得累赘,反而将乡情衬托得格外厚重。

汪曾祺是这样评价前后两篇《异秉》的:

前一篇是对生活的一声苦笑,揶揄的成分多,甚至有点玩世不恭。我自己找不到出路,也替我写的那些人找不到出路。后来的一篇则对下层市民有了更深厚的同情,我想把生活中美好的东西、真实的东西、人的美、人的诗意告诉别人,使人们的心得到滋润。⑧

1948年的《异秉》读来给人印象最深的是汪曾祺对底层人民的关怀和民间伦理的赞美。而1981年《异秉》就更加现实,表达了他对命运的无可奈何。

两篇小说的结尾表达也是不同的:

学徒的上茅房。⑨

——(《异秉》1948年)

原来陈相公在厕所里。这是陶先生发现的。他一头走进厕所,发现陈相公已经蹲在那里。本来,这时候都不是他们俩解大手的时候。⑩

——(《异秉》1981年)

这两个结尾表达方式完全不同,第一个结尾平白简洁。第二个结尾增加了人物的主观视角,对小市民文化心理的剖析更加准确,也符合汪曾祺所强调的“主题不要让人一眼就看出来”⑪,要“含藏”⑫。

无独有偶,《职业》也是汪曾祺重写和改写的小说之一。1947年6月,他作小说《职业》,包括《职业》《年红灯》两题。后于1980年、1981年、1982年先后三次重写,足见汪曾祺对这个故事的重视和喜爱。⑬在1947年的《职业》中,汪曾祺主要讲述了卖“椒盐饼子西洋糕”的职业,他对于从事这种职业的孩子着墨较少,却丰满地呈现了一个十二三岁孩子成长的过程——一开始有点傻、有点怯、不知所措,几年之后,“他举动之间已经涂抹了许多人生经验”⑭。而1983年的《职业》(二)由文林街一年四季的吆喝叫卖声写起,作为小孩叫卖声的背景。增加了对孩子的描写,揭露了他的身世,让他的人物形象更加立体。在《职业》中,孩子休息的一天也要做帮忙接亲的工作;而《职业》(二)中,孩子是真正休息,他去庆祝外婆生日。汪曾祺让孩子保持独属孩子纯真的同时,也被爱包围。这表现了他对于孩子从事这份职业的同情与理解,以及对孩子命运的深切关怀。1983年版的《职业》有一小段后记:

这是三十多年前在昆明写过的一篇旧作,原稿已失去。前年和去年都改写过,这一次是第三次重写了。一九八二年六月二十九日记。⑮

从这篇后记中可以看出汪曾祺对《职业》的“念念不忘”。他初一、初二时就学习了归有光的《先妣事略》《项脊轩志》《寒花葬志》等。这些善于描写妇女儿童的文章,给汪曾祺以感染,让他了解了如何尊重妇女儿童,也可以从他对《职业》的重写、改写体现出一种贯穿性的思考——人道主义。

1947年到1982年,他从青年变成了老年,他对生活有独特的理解。27岁的汪曾祺正因为找工作辗转各地,生活穷困,对现实生活不满而又找不到出路。他自己在解释前期创作时说:“解放前一二年,我的作品是寂寞与苦闷的产物,对生活的态度是:无可奈何。作品中流露出揶揄,嘲讽,甚至玩世不恭。”⑯难怪《职业》中总有一种淡淡的忧伤。时过境迁,年逾花甲的汪曾祺心境平和,《职业》(二)中对孩子的塑造更有人文气息,抒情意味更浓,格调更积极。

最具有代表性的重写、改写当属《复仇》。改写后的情节并没有很大改变——一个青年人寻找杀父仇人,找到后放弃复仇的故事。

只是在1946年的《复仇》中,把副标题“给一个孩子讲的故事”删掉,加上了题词“庄子:复仇者不折镆干”。这正对应着两版小说的结尾:

不许再往下问了,你看北斗星已经高挂在窗子上了。⑰

——(《复仇》1941年)

有一天,两付錾子会同时凿在空中。第一线由另一面射进来的光。⑱

——(《复仇》1946年)

两版题词的改变,就由给孩子们的寓言故事变成了老少皆宜的小说。1946年《复仇》引用庄子的话,增加了历史厚重感,文风变得更加沉重,主题愈加深刻,也恰是作者重写《复仇》的关键所在。

两版的结局同样是年青人放弃复仇,对于放弃复仇的过程描写完全不同。在1941年《复仇》中,瘦头陀在年青人的询问下主动给他看自己手腕上的名字。而1946年的《复仇》中,瘦头陀没有理会年青人的问话,只是继续凿着洞。由于长衫滑下露出手腕上的蓝色字迹,青年人发现了父亲的名字。汪曾祺在描写瘦头陀思考是否主动告知年青人真相的这个转变是由于瘦头陀发现了有种“莫名”的执着控制着他们。之所以说它莫名,是因为年青人与瘦头陀根本没有见过面,本无仇恨,却因为自己母亲的执念,走上了不知名的仇恨之路。这不必要的报仇恰恰是社会伦理道德在支撑,《复仇》中的母亲则是这道德伦理的捍卫者。因而汪曾祺以一个巧合,即仇人也是为父报仇的复仇者,直接形成了对复仇的解构,呈现了此等意义复仇的空虚与无聊。这也是1946年《复仇》中年青人放弃复仇之后,“忽然他相信他母亲一定死了”⑲。因为只有母亲死了,伦理道德的捍卫者不在了,他才能放下仇恨,看清复仇的荒诞,结束这种荒诞。

《复仇》这篇小说不同于鲁迅的《铸剑》,同样是遗腹子的眉间尺坚定为父复仇,为报仇献出了自己的性命。而《复仇》以诗意的氛围洗去了复仇的血腥,以物本身的无害,来推及人的“无心”,从而将虚无的仇恨消解。追根溯源,是对仇恨的本性摧毁。所以,《复仇》中的复仇者恰恰是一个对仇恨不上心的人,他的仇恨是从母亲那里继承来的,他可以承载,但不一定背负着仇恨到达目的地。

关于自己的小说创作,汪曾祺主动淡化了西方现代主义文学的影响,更加贴近现实生活。回忆早年的文学创作,他有这样一段话:“有人说,小说跟散文是很难区别,是的。我年轻时曾想打破小说、散文和诗的界限。《复仇》就是这种意图的一个实践。”⑳

三

第三类重写和改写的小说有《庙与僧》《最响的炮仗》。这两篇小说都是重构性典型文本,无论是语言、结构、主题还是人物形象都做了调整,创作出一篇全新的小说。

《庙与僧》是《受戒》的蓝本。1946年的《庙与僧》以“我”的视角介绍了几个和尚一个庙。1980年的《受戒》恰是以此为基调,写的也是一个和尚庙,名叫“菩提庵”,叫成“荸荠庵”,地处庵赵庄。庵里也有三个和尚:当家的仁山师傅、有老婆的仁海师傅、聪明精干的仁渡师傅。小说中增加了小和尚明海的身世,解释了他当和尚的原由;还介绍了荸荠庵的邻居小英子一家;主要描写的是明海的受戒以及他与小英子两小无猜的相处。

《受戒》从“儿童视角”呈现了一片童趣盎然、赏心悦目的世外桃源:庵赵庄的风光自然而美丽,寺庙和农家生活悠闲而温馨。“小英子的家像一个小岛,三面都是河,西面有一条小路通到荸荠庵。”㉑岛上有大桑树、菜园子、牛棚、猪圈、鸡窠、还有个关鸭子的栅栏,这是一个诗意的世界。

“《受戒》的感情是纯洁的、高贵的、健康的。”㉒它展示了人们的生命本色,并将他们置于和谐、明澈的自然环境中,使自然与社会生命个体在真与美中交融。

和谐不仅表现在人与人、人与群体社会的融洽关系中,还表现在人与物之间的亲近上,真正建立人与客体世界的和谐共存关系。《受戒》中尘世与佛门间的亲密融洽,“出家”即居家,“这个庵里无所谓清规,连这两个字也没人提起”㉓。当和尚只是一种谋生的职业,与俗人没什么不同。他们抽水烟、打牌、过年也杀猪吃肉、有老婆,可以自在地享受尘世之乐。

《受戒》相较于《庙与僧》,增加了明子与小英子的爱情。小说结尾处,小英子和受完戒的明子在回家的船上,有一场大胆而直白的交流:

小英子忽然把浆放下,走到船尾,趴在明子的耳朵旁边,小声的说:

“我给你当老婆,你要不要?”㉔

明子先是惊奇、诧异,后来大胆说出了“要——!”在这里,小说所要渲染的是和尚明海和农家少女小英子间萌发的纯真无邪的爱情,由此赞美人性的纯洁和世俗生活的美好。受戒本是佛教信徒出家为僧,需要在一定仪式下接受戒律。但小说中的“受戒”形同虚设。也许小说试图将佛教的世俗化和人情化统一起来,表明“佛”在生活之中,合乎人情人性也符合“神性”。

与《受戒》同年创作的《岁寒三友》,是在1981年发表于《十月》杂志第三期。《岁寒三友》与《受戒》一样,都有诗化的风俗描写,其底本是汪曾祺在1946年创作的《最响的炮仗》。

《最响的炮仗》描写的是一家底层店铺由于政策影响的兴衰史。《岁寒三友》则着力展现开绒线店的王瘦吾、开炮仗店的陶虎臣、画家靳彝甫三个人真挚的友情。三个市井里的普通人因真心相待而成为莫逆之交,也在各自经历了跌宕起伏的生活磨难后依然保持内心的本真。最后当三个老友又坐在一起饮酒时,世事的无常让三个人都觉得疲惫,靳彝甫只说了一句:“咱们今天醉一次!”㉕一声长叹,既道出了生活的艰辛,也道出了友谊的珍贵。

在小说《岁寒三友》中,在放焰火的风俗描写中,陶虎臣被隐匿在热闹的氛围之中:

有人早早吃了晚饭,就扛了板凳来等着了。各种卖小吃的都来了……人们摸摸板凳,才知道:呀,露水下来了。㉖

早早吃了晚饭扛了板凳前来的人们,那满场的各式小吃摊,那“炮打泗州城”“遍地桃花”的美丽焰火,还有结束后你呼我唤吆喝回家的声音,无不洋溢着欢乐、喜庆的气氛,而其中独不见焰火的制造者陶虎臣。汪曾祺说:

这里写的是风俗,没有一笔写人物。但是我自己知道笔笔都着意写人,写的是烟火的制造者陶虎臣。我是有意在表现人们看焰火时的欢乐热闹气氛中……我把陶虎臣隐去了,让他消融在欢乐的人群之中。我想读者如果感觉到看焰火的热闹,也就会感觉到陶虎臣这个人。人在其中,却无觅处。㉗

陶虎臣消融在欢乐的人群中正表现了“气氛即人物”二者的和谐,也体现了汪曾祺的最高审美理想——和谐与统一。

四

汪曾祺的小说语言浅白,内涵却不失温暖深刻;情感细腻散淡,却能和环境和谐统一。他的小说显示出对正统小说观念的冲击和反叛。他的小说远离时代主题,没有重大的题材,没有典型人物,没有社会功利性,选取的是平凡普通的小人物,叙写的是平常生活琐事,将风俗民情和地方景致融入小说,以淡雅的语言,平静的叙述,散文化的诗意氛围,创作出了独具风格的小说样式。

无论是20世纪40年代汪曾祺的小说创作,还是20世纪80年代的小说创作,都是无关大悲大喜,以一种悲哀的调子展现给读者。这绝不是他对生活的悲观与绝望,也不是他对世俗生活的彻底否定,而是他对人世间小人物的关怀和悲悯,是他对人生悲剧救赎之路的探索与追寻。汪曾祺自己表明:“我恢复了自己在40年代曾经追求的创作道路,就是说,我在80年代前后的创作,跟40年代衔接起来。”㉘

汪曾祺出身书香世家,骨子里就有一种工匠精神。他的小说多用简单平凡的文字,从俗语、民间文学中淘来大量贴近普通民众生活的语言,读起来十分顺畅。他也从传统文化中汲取精华,注重平仄押韵,实现汉字形、音、色的组合。他把自己的小说当成艺术品,让文本每个字都有自己独特的光芒与意蕴,因而才有了他在文学创作道路上的重写、改写作品,达到“平淡中见奇崛”的奇效。

读他重写、改写的几篇小说,总会不知不觉地进入看似不经意而又处处弥漫的和谐氛围之中。他往往不注重小说情节的完整,在小说的故事主体之外,添加大量景物描写、风俗画描写的元素去点染氛围,把氛围的渲染作为整篇小说的主题,对于故事主体本身却是三言两语,简笔勾勒,由此形成一种“和谐”的文风和“散文化”的小说格局。在汪曾祺对传统的借用、对自己小说的重写和改写的道路中,他对传统、个性、和谐,都有了另类的解释。京派的路也因之而有了新的改变。

①郜元宝《汪曾祺论》[J],《文艺争鸣》,2009年第8期,第112页。

②⑤⑥⑦⑨⑩⑭⑮⑰⑱⑲⑳㉑㉓㉔㉕㉖汪曾祺《汪曾祺小说全编》[M],北京:人民文学出版社,2016年版,第1-6页,第722页,第250页,第725页,第274页,第409页,第208页,第618页,第32页,第150页,第149页,第166页,第417页,第416页,第426页,第441页,第435-436页。

③王干在《被遮蔽的大师》中说:“最有意味的是,汪曾祺还把他早年的作品修改后重新发表,这不仅表现了他艺术上的精益求精,也看出他愿意把现代文学和当代文学进行有效缝合。这种缝合,不是言论,而是他自身的写作。”(王干《被遮蔽的大师》[J],《小说选刊》,2016年第2期)

④汪曾祺在1947年创作的《职业(外一篇)》介绍了两种职业,一是卖“椒盐饼子西洋糕”的职业,二是广告灯的工人。其中《年红灯》在同年就已被续写发表在1947年8月18日《宁波日报》,名为《年红灯(二)》。卖“椒盐饼子西洋糕”的职业则在1983年重写。其中,在1983年版的《职业》有一小段后记:“这是三十多年前在昆明写过的一篇旧作,原稿已失去。前年和去年都改写过,这一次是第三次重写了。一九八二年六月二十九日记。”足以证明这篇小说对汪曾祺有重要的意义,体现了他一贯的人道主义。

⑧⑪⑫⑯㉒㉗汪曾祺《要有益于世道人心》《我是一个中国人》《小说技巧常谈》《美学感情的需要和社会效果》《小说创作随谈》《谈谈风俗画》[A],《汪曾祺全集》(第 3卷)[C],北京:北京师范大学出版社,1998年版,第221页,第300页,第297页,第283页,第307页,第354-355页。

⑬徐强《汪曾祺文学年谱》[M],上海:华东师范大学出版社,2017年版,第45页。

㉘张兴劲《访汪曾祺实录》[J],《北京文学》,1989年第 1期,第69页。