论抗战时期沦陷区的戏曲教育

2018-03-23管尔东

管尔东

(杭州师范大学 文化创意学院,浙江 杭州 311121)

长期以来,抗战时期沦陷区的戏曲境况多被冠以负面评价,“沦陷区的许多地方戏曲剧种到了濒临灭绝的边缘。对于正在发展的京剧来说,也受到严重打击”[1],因此当时这些地区戏曲教育的成绩和重要性缺少应有的关注。这显然是受民族主义、家国情怀影响的结果,但主观情绪的过多掺入常会导致判断的偏差。诚然,日军入侵对我国各地的艺术发展造成不同程度的破坏,但沦陷区的社会环境不仅有地域的差异,还随着时间的推移有相应的变化。事实上,在部分沦陷区特殊的演艺生态中,剧种非但未曾迅速衰败,相反有较大的提升,而戏曲教育在这其中起了举足轻重的作用。

一、沦陷区戏曲教育的类型和状况

华北、华东历来是戏曲繁盛之地,北京、天津、上海则更在近现代戏曲史上占有突出的地位。1937年以后,这些地域陆续被侵占,变成由日本控制、伪政府直接管理的沦陷区,社会环境、演艺生态发生明显变化。然而,当时中国戏曲的中心并未随着国民政府的西迁而转移,这些地方的戏曲观演也没有沉寂。这从戏曲教育的情况就能得到充分的反映,因为人才培养既是影响演艺发展的重要因素,也能从一个侧面见证戏曲的兴衰。

(一)科班教育

科班是旧时戏曲人才培养的主要机构,尤其在清末家班衰落、地方戏崛起之后,其对于戏曲传承的作用更加突显。区别于星散的私学或家学,科班以集体化、专门性为特征,多具有一定的招生规模。抗战爆发后,各地均有许多班主迫于形势,将科班关闭、转移。这种现象在前期招生教戏,后转职业戏班的小科班中尤为普遍,例如浙江的天星舞台、上海的婉社儿童申曲班等。但就整体而言,当时沦陷区的戏曲科班并未凋零殆尽,相反在局部地区还有所发展,所谓“那时正是出现‘科班’热的时候”[2]55,这表现在以下两个方面:

首先,部分创办于抗战前的科班仍在沦陷区维持教学,较具代表性的有:北京的富连成(1904—1948);天津的稽古社子弟班(1936—1944);上海的张家班(1931—1939)、喜临堂(1930—1948);江苏的大李集“庆”字科班(1935—1948)、鸿春社(1936—1952);浙江的龙凤舞台(1935—1947)、永记舞台(1926—1942);山东的大姚班(1760—1949)、德盛班(1920—1950);河北的长春和科班(1917—1941);河南的郑州太乙班(1920—1950)等。

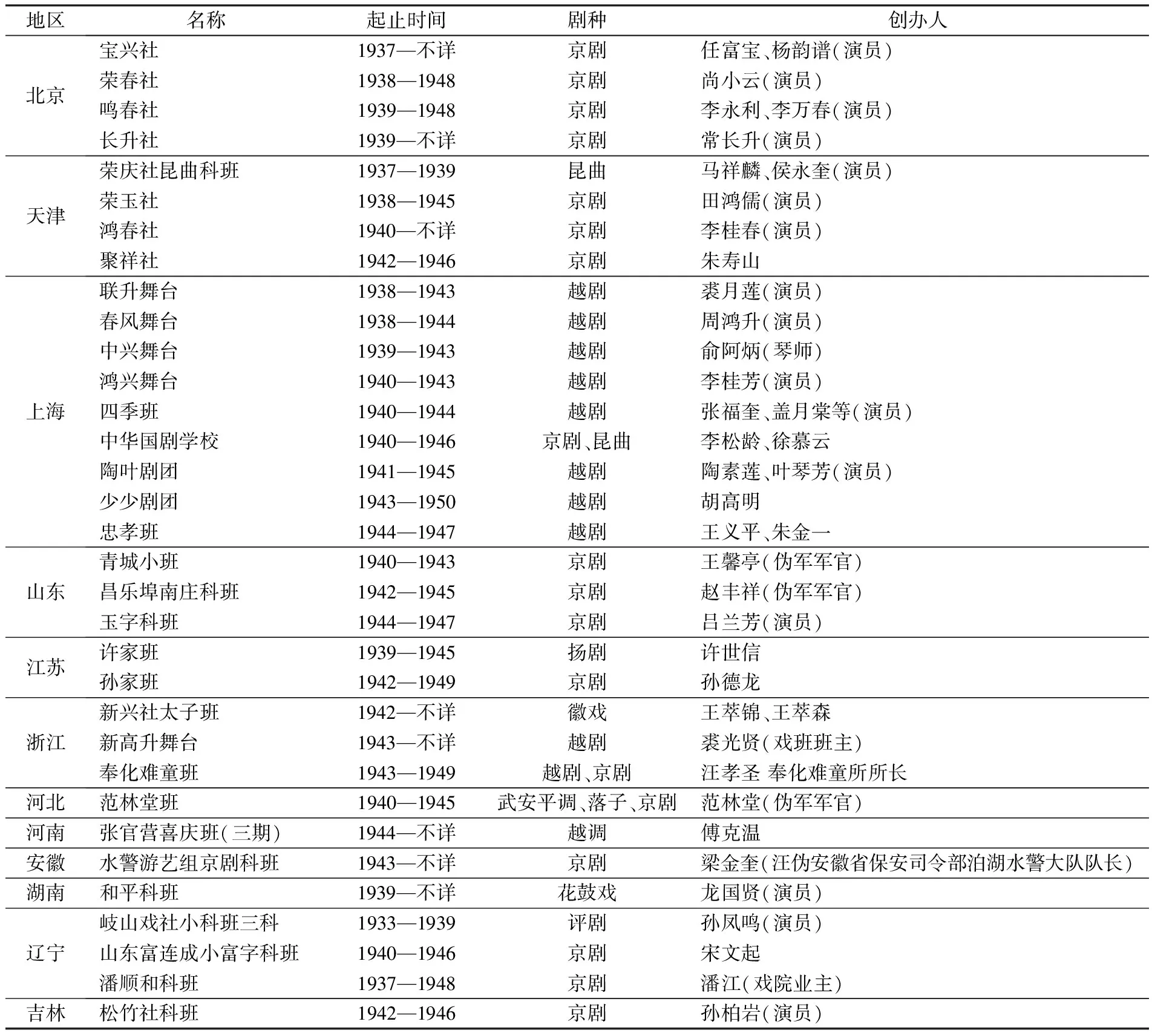

其次,各地在沦陷后新创办的戏曲科班也为数不少(表1):

表1 沦陷区部分新建戏曲科班

除了数量的保证,当时科班的招生规模也没有明显衰减的趋势。大型科班学生常在百人以上:荣春社“1937年的初夏开始筹建,至1938年春天,学生已有200余人……在科学生最多时达四百多人”[3]18,24;“鸣春社成立以后,两科学生加起来共有二百多人”[2]55;稽古社子弟班“创建伊始,共有学员近百名”[4];富连成仅元、韵两科学生就有141人。即便联升舞台、春风舞台等办一科即转戏班的小科班,其招生人数也多在20人以上。可见,国土沦陷并未给戏曲教育的生源造成太大影响。

由于科班并非纯粹的教育机构,多兼有营业演出的职能,为尽快盈利,在激烈的竞争中抢夺市场,沦陷区的科班出现新的特征:

首先,教育强度大、周期短。伶人学戏一般七年出科,俗称“七年大狱”。战时生存压力增大,已不允许太长的学习周期,因此当时科班纷纷加大训练强度,力图让学员尽早登台。例如:1939年成立的鸣春社,“1940年春就开锣演戏了”[2]55。基础雄厚的富连成也有速成现象,1943年“招收庆字辈学生数十人,不久就随同演戏”[5]。而越剧、扬剧等剧种的培养周期更短,像中兴舞台入班“关书”就写学艺期1年半,四季班是2年,周期较长的也不过3年左右。据当时坐科四季班的陆锦花回忆,“我们学戏,三个月就要登合演出”,鸿兴舞台的毕春芳说“六个月后,师傅就叫我们‘串红台’”。[6]

其次,超负荷的舞台实践。周期短并不代表教育马虎了事,因为市场竞争必然会淘汰艺术次品。当时,科班大多是教戏和演出相结合,用舞台历练促进学员的成长。例如:“荣春社的演出,和许多科班一样,在一年的时间里几乎是不间断的”,“九点开戏……一直演到下午五点半结束。晚上六点半开戏,到十二点半打住”,而且班主尚小云规定“一旦出了错,那么散戏后,谁也别想卸装休息,乐队也别走,重新排戏,从头场排到末场,他坐在台下看着,一直到排好为止”[3]36-37,33;“稽古社子弟班自成立之日起就天天演出,从来没有休息,没有节假日,每天日、夜两场”,“学生演出时由主教老师把场,凡第一次上台,出了错学生都不挨打,下来后继续加工提高,第二次台上若要再出现错误那就要挨打了”[7]。可见,对演出中的错误和问题,当时科班也是绝不姑息、立即纠正。

再次,积极开展艺术革新。为了与众多戏班争夺演出市场,年轻学员又无名角那样的号召力,所以别出心裁、另辟蹊径经常成为沦陷区科班重要的生存之道。一方面,孩子记忆力强、擅于模仿,排戏速度也较快,所以当时科班在新戏编演上,无论数量还是速度都是惊人的。据统计,仅荣春社所编剧目就有56出,而且“小戏一般为三五天,大戏一般为十天半月,到日期就安排演出,没有‘彩排’之说”[7]。另一方面,初长成的艺人没有太多陈规束缚,敢于探索戏曲艺术边界和新的演技。当时,各大京剧科班几乎都尝试彩头戏,用新奇的道具布景来招徕观众,较出名的有富连成的《乾坤斗法》、荣春社的《天河配》、鸣春社的《济公传》等。1940年,稽古社子弟班还把美国武侠电影《罗宾汉》改成京剧,不仅“介绍一位匈牙利人巴罗泰向年青学生教授踢踏舞和芭蕾舞”,而且“戏中有射箭一场,必须真实射出,不能用京剧的象征手法,于是由日本商店买来一套弓箭,每天练习”[8]。尽管这其中有些创新过于离经叛道,偏离了戏曲的本体,但这种积极探索、多方面尝试的经历却能为演员的成长提供帮助。

此外,日伪官员开办科班也是沦陷区的独特现象,山东的青城小班、昌乐埠南庄科班,河北的范林堂班均属此类。这些办班的官员多有职权在手,能利用政府的力量开展艺术教育。像王馨亭任青城伪军四团政治部主任,范林堂是汪伪军中队长,梁金奎是汪伪安徽省保安司令部泊湖水警大队队长,独立营的赵丰祥甚至能让“科班按部队编制,费用从军饷中开支”[9]508。导致这种现象的原因是多方面的:其一,这些日伪官员对戏曲有着浓厚的兴趣,“赵丰祥有时也登台演出,扮演老生”[9]508;其二,办科班并不是赔本的买卖,童伶登台演出就可收回办班的成本,甚至有盈利;其三,许多地方的日伪当局对戏曲演出和人才培养没有严格的禁限政策。

(二)戏曲学校

我国新式戏曲艺术学校出现较晚,萌芽自1913年的陕西伶学社和天津改良戏曲练习所。1919年张謇倡办南通伶工学社,才真正拉开现代戏曲教育的序幕。随之而起的还有上海榛苓小学、春航义务学校。但正如张謇所言“伶社学生艺不进而德且退,意颇消极”[10],早期戏曲学校的改革尝试并不尽如人意。中国现代戏校的发展、成熟是在20世纪30年代以后。当时,涌现了中华戏曲专科学校、山东省立剧院、夏声剧校、上海戏剧学校、四维剧校等一批有别于科班的学校。这其中相当一部分较具成就的戏曲教学和舞台实践正是发生在抗战时期的沦陷区。

1930年成立于北京的中华戏曲专科学校,是新中国成立前少有的国立现代戏曲教育机构,其办学理念、硬件设施、教学成果在当时均首屈一指。该校在日伪统治下仅维持了3年,1940年11月停止办学。这似乎应该成为沦陷区梨园萧条、艺人生存艰难的力证。然而,该校最后一批“永”字班学员64人,比上届“玉”字班还增加9人,其中不乏陈永玲、景荣庆等大家。另据当时的学生王金璐回忆:戏校“十年多的时间里,全盛时代是最后五年”;1937年“‘童伶选举’之后……观众更为踊跃,几乎是场场客满”;停办前“学校并未大伤元气,演出质量也未降低,剧场效果也不差,收入还算不错”,因为“日本侵略军侵占北京,曾想接管中华戏曲专科学校”,校方才“解散学校,以示不与侵略者为伍的民族气节”。[11]可见,当时北京演艺生态的恶化并不十分严重,也未危及戏曲的正常观演。相反中华戏校较大的影响力,日伪对戏曲教育的兴趣,才是导致闭校的诱因。

上海戏剧学校(1939—1945)是抗战时期我国南方兴办的新式戏校。它成立于孤岛,终止于抗战胜利后不久,可称始终在日伪的统治下生存、发展。该校的成就十分突出:“共招了一百七十余名学生”[12],1949年后他们大多成为各地剧团的中坚力量。至20世纪90年代“仍有61人在京剧圈内工作”[13],且每个行当都有一流的名家,足见其教学成功率之高。此外,当时上海戏校在营业演出方面也有骄人的成绩:1940年10月至1945年11月,该校学生前后公演1000场以上,剧目达400余个,平均每年演出200场。据学员张正芳回忆,“我们到哪儿演出,观众们就跟到哪儿看戏,每演仍然必满”[14]29。《申报》也有文章赞曰“自学校当局与黄金长期订演以来,已历百余次之多,而售座始终不衰,盛况概可想见”[15]。这同时体现了当时上海戏曲演出市场繁盛的境况。

新式戏校之所以能在较短时间内取得突出的成绩,这与其现代的办学理念和方法密切相关。对比上述两所学校,它们尽管分据南北、时有先后,但许多地方却惊人地相似:第一,重视文化教育,开设科目也相近,有语文、历史、算术、习字等,中华戏校甚至还教戏曲史和外语。第二,顺应时代潮流,革新意识强。一方面,打破陈规戒律实现男女合校;另一方面,积极开展戏曲艺术的创新。由于校长金仲荪和教师翁偶虹都是著名编剧,中华戏校向来不乏新戏,该校甚至还有意识地让学生自编自演话剧《少奶奶的扇子》《梅萝香》等,培养其多方面的创造力。上海戏校则不仅创排京剧《红楼梦》,还尝试拍戏曲电影《古中国的歌》。第三,重视人文素养和学生的社会地位和形象。这既体现在统一着装、佩戴校徽等外在方面,更通过一系列的人生观教育来实现。中华戏校建立之初,其创办者程砚秋就告诫学生,“你们是艺术家,不是戏子”,“每个剧都要有它的意义……都要求(有)提高人类生活目标的意义”[16]。无独有偶,上海戏校的创办人许晓初也认为“戏剧,又都是讲忠孝节义(忠君即是爱国)的。能借此办学机会给学生灌输一些国家民族观念,岂不是一举两得?”[14]5

(三)手把徒弟

师父收徒、口传心授是戏曲最为传统、常见的教育方式。即便在抗战时期,这种教学仍发挥着十分重要的作用。一方面,科班学戏非打即骂,许多梨园世家不愿子女坐科吃苦,所以亲自教戏或延请名师上门传艺;另一方面,科班不是年年招生,还有寻保人、考试等限制,许多穷孩子只能靠订立关书,成为某个名角的私房徒弟。此外,梨园界还有二次学艺或多次拜师的惯例。演员不是科班毕业或跟师期满就告学艺完毕,通常还需另投名师二次或多次深造,即所谓“下挂”。但与立书跟师不同,这种学习没有固定期限,也无关书契约。师父进行的往往是高层次的点拨和私房指导。这既是演员通往名角的捷径,也是科班和戏校教育很难替代和实现的。

在沦陷区,这种教戏方式同样成果显著。就京剧而言,仅梅兰芳一人在此期间所收徒弟就有十余人,其中言慧珠、李玉茹、李金鸿、梁小鸾、顾正秋、王熙春、白玉薇等日后均成梨园翘楚。余叔岩最优秀的传人李少春、孟小冬拜师于1938年10月的北京。荀慧生当时的徒弟也多有造诣:像童芷苓、徐东霞、毛世来、李玉茹、赵燕侠等。尚小云在办科班的同时还收徒:宋玉茹、李慧君、李金鸿、董玉苓。向来收徒谨慎的程砚秋此时不仅指点票界的高华、王蕙蘅等,还在1938年收徐润生,1939年收刘迎秋,1940年起函授赵荣琛,1941年主动给张君秋说戏。另外,陈永玲拜筱翠花,袁世海拜郝寿臣,张春华拜叶盛章,吴松岩、赵炳啸拜金少山,李宗义拜鲍吉祥,张少楼拜言菊朋,刘雪涛拜徐碧云,姜铁麟拜李万春,方荣翔拜裘盛戎,王维秋、王维筠、朱维斌拜金仲仁,马云樵拜鲍吉祥也都发生在这一阶段。可以说,沦陷区京剧的每个行当、各流派均有为数可观的传人。而其他剧种在沦陷区拜师学艺、逐渐成名的演员也不胜枚举,像评剧大家花淑兰、新凤霞、赵丽蓉,越剧名角王文娟、尹瑞芳、筱桂芳、姚月红等。

当时,沦陷区的戏曲艺人不仅收徒数量可观,教戏也格外认真。例如:梅兰芳的徒弟以挂名者居多,所谓“拜了师,挂了号,一句没学过的有的是”[17]。但“抗日战争时期,李世芳长年住在梅家,继续深造”[18],梅“有空闲时间就叫世芳到二楼‘梅华诗屋’客厅,亲自教授他梅派名剧,帮助他排练身段、表情”[19];李玉茹说“单是《贩马记》中《哭监》的一个下场的两句唱词‘待等相公回衙转,把父含冤说一番’,他就不厌其烦地给我说了十几通,稍不合要求,就要重新来过”[20]。又如:当时余叔岩重病在身,却仍“精心教授,不厌其详”[21],甚至“捂着肚子忍着疼痛给孟小冬说《搜孤救孤》《洪羊洞》,讲表演”[22]。程砚秋为给远在重庆的赵荣琛教戏,坚持通信五年之久,还寄去自己的私房剧本、剧照。而且,演艺行素来是“宁舍一锭金,不教一句春”,如此集中、认真地收徒均发生在沦陷区,这显然不是偶然,内中有其特殊的根源。

二、沦陷区戏曲教育发展的缘由

(一)民众心态变化

对于绝大多数中国人来说,外敌入侵、国土沦陷无疑是奇耻大辱。生活在敌人奴役之下的沦陷区,民众心态自然有更大的变化。就艺人而言,其社会地位原本低下,长期受人歧视,如今在救亡图存的时代主题下,却要歌舞升平,甚至伺候日本人,这份屈辱显而易见。因此,一部分有气节的名伶选择息影或改行,如京剧界的杨小楼、余叔岩、梅兰芳、程砚秋、郝寿臣、刘喜奎、张桂轩、雪艳琴,评剧界的花莲舫、李金顺,河北梆子演员刘香玉、李桂云,汉剧演员陈伯华、北路梆子演员贾桂林、上党梆子演员段二淼等。离开舞台一方面使名角有了大量空闲,可以认真授徒;另一方面在命运、前途未卜的不安中,那份对艺术的牵挂和不舍也使他们破除保守观念,积极寻找能承衣钵的传人。此外,主演息影,傍角的二三流演员和琴师无力挑班,他们中的许多人(吴富琴、芙蓉草、周长华等)也选择收徒教戏谋生。这些都为青年演员的成长创造了条件,也解释了何以当时即便一流名伶也能不厌其烦地教戏。

息影、改行只是小部分名角的“特权”,对于更多不具备经济实力和改行技能的演员来说,继续演戏仍是谋生的必须。所以,他们则有另一种心态的变化:将戏曲视为民族文化的瑰宝,用演戏来直抒胸臆。这些演员或直接编演有抗敌意味的新戏,或复排体现爱国精神的传统戏,或在一般的剧目中掺加反日言论,用借古喻今、旁敲侧击、隐骂暗讽等手段来表达抗争的意愿和情绪。而收徒教戏此时同样成为他们维系民族文化、抵制异族奴役的一种手段。例如尚小云在为《荣春社纪念刊》所写的“弁言”中写道:“云也半生碌碌,力惭绵薄,纵匡扶之有志,终救济之乏术,平居论列,时切轸念。客岁始得排除万难,勉与诸朋好商酌,创设荣春社科班。”[3]20

此外,沦陷区观众心态的转变也影响戏曲教育的发展。他们或离乡背井、妻离子散,或惨遭掳掠、家业沦丧,或眼见着侵略者肆意横行,这些二等公民当时压抑、悲戚的心境可以想见。有些人因此出现了颓废厌世、放浪形骸的倾向。而看戏听曲等声色之娱则成为他们宣泄情绪、打发时光的主要途径。加之,日伪推行奴化教育、普及日语,这也使国民对中国传统文化、家乡的艺术格外珍视。例如:当时上海的“绍兴八邑同乡会”和“宁波同乡会”就积极引进越剧戏班,推荐演员,组织会串演出。所以在北京、上海、天津等沦陷城市,戏曲市场并未凋零,相反戏班和艺人云集其中,演出频繁。需求增加必然刺激供给的增长,再加上当时沦陷区流离失所、难寻生计的贫困子弟众多,所以当地的戏曲教育无论是生源还是学生前途均没有问题。但凡科班、戏校招生,报名者每每趋之若鹜。例如:上海戏校“登报招生来报考的约有四五百人,经过严格的考试以后,录取二百四十余人……学生中大部分都是南方贫苦人家出身”[23]。

(二)日伪利用戏曲

由于戏曲兼具娱乐和宣教双重功能,在当时的中国又拥有大量受众,日伪当局对梨园行业并不是压制、残害,相反从不同角度加以利用,甚至扶持。首先,演戏是日伪节庆、娱乐的主要方式。1941年3月,汪伪政府社会局“为庆祝国府还都一周年特派员(朱伯平)赴平邀请国剧泰斗言菊朋来京献艺”*《朱伯平等关于言菊朋等演戏问题与本局公益司司长刘存樸的来信和春节同乐会的文件》,汪伪社会局,1941年2-3月,中国第二历史档案馆,档案号:二〇一三~1945。。1942年,武汉中日文协国剧社“参加庆贺演出,共达十余次之多。其中主办演出的也有七次。如武汉更生三周年,中日文化协会全国代表大会,庆祝满洲国建国十周年纪念,双十节国庆纪念等游艺大会”[24]。其次,戏曲也是敌人在沦陷区粉饰太平、营造虚假繁荣的得力工具。当时,南京市政公署提出“本市事变以还。百业停辍。迨秩序稍定。即图工商业之恢复。其中尤以供人娱乐之场所。如各种戏院电影院清音鼓书武术竞技歌舞等。纷纷开设。市面赖以繁荣”[25]。再次,戏曲还是敌人进行反动政治宣传的途径。1940年,汪伪组建中国戏剧协会时强调:“今天提倡戏剧运动,一面在运动的本质上,要使它配合于和平反共建国的国策,一面在实行的运用上,要使这个运动迅速地从首都发展开去,以实际的表演来争取共产党及左翼作家的观众。”*《中国戏剧协会组织缘起与章程草案》,1940年10月,中国第二历史档案馆,档案号:二〇七八~99。

上述种种尽管皆为侵略意图,但当时伪政府对戏曲的扶持客观上对戏曲的观演和发展无大妨害。以长春为例:至1939年,日伪除改建和扩大新民戏院、长春戏院外,还先后兴建了新京大舞台、光明影戏院、丰乐剧场、国民戏院、国泰戏院、国都戏院、文化大戏院七个新式大型剧场。此外,其思想情报机关“弘报处”还直接出面成立“中央国剧研究社”“满洲演艺协会”“新京国剧音乐协会”“新京国剧编导社”等官办戏曲社团。他们甚至编写《节孝全》《全诏记》等时装戏,“招集各市伶人开讲习会,并在新京、哈尔滨等各大城市实行公演……更将该剧剧本,出资发行,普遍全国”*王沤训:《康德六年度我国旧剧界之回顾》,载《弘宣半月刊》总第51期。。

但戏终究是靠人演的,所以沦陷区戏曲教育的推进也不会有太大的阻力。日伪直接开办科班、试图接管中华戏校等现象,充分说明艺人的成长同样是敌人所需要的。此外,正如上海戏剧学校创办者许晓初所说,“在沦陷区里,如果想办正式学校来教育青年,一定会受到种种限制,如果办个戏剧学校,敌人便不会注意”[14]4,当时戏曲仍属小道之技,较之于正规教育,科班、戏校所受的控制、审查要宽松许多。至于演员私下收徒教戏则更为分散、自由,难以掌控。这些都给沦陷区戏曲人才的培养提供了较好的条件。

(三)戏曲生态的维系

戏曲生产并非完全个体性的艺术创作,依靠一种合理、有序的运作机制。编、导、演、营销、欣赏、评论构成环环相扣和彼此牵制的生产链,它既支撑戏曲艺术的生存、发展,同时也受外界社会环境的制约。上述民众心态变化、日伪利用戏曲,共同构成的正是沦陷区特殊的戏曲生态。受抗战的影响,当时的演艺生态显然包含许多不利于艺术成长的因素:社会动荡、民众贫苦、过多政治因素的掺入等,但这些并未真正危及戏曲运作机制中最根本的要素。

首先,艺术作为一种技术生产,本身就具有商品的属性。戏曲更是伴随着表演的职业化、商品化而诞生、成长。一个能通过卖艺而换钱的市场不仅是艺人安身立命的前提、自身价值的体现,也是促进演技革新的核心因素。在沦陷区,戏曲商业化运作的模式并未改变,梨园行不仅仍凭借大量的商演来谋生,且名伶的荣光依旧。抗战期间,仅马连良一人在平、津、沪等沦陷区就演出了800余场[26],收入极为可观。1943年,言慧珠、童芷苓在上海“打对台”演出整整持续一个月,双方戏迷仍意犹未尽,又出巨资让她们各自拍一部电影。由此足见当时戏曲演出的市场号召力,因此即便社会地位不高,大量子弟仍愿意进入科班、戏校学习也就不足为怪了。

其次,沦陷区大量政治因素的加入并未改变戏曲的核心功能——娱乐,也没有颠覆戏曲以演员为中心的编创模式。对于大多数观众而言,看戏不仅仍是为了消遣,而且其娱乐性的来源主要基于舞台上的表演,即所谓“角儿的艺术”。所以,不管是艺术性、票房收入,还是宣教效果,都与演员的水准和创造性密不可分。而在新戏编演中,演员同样是主导和核心,编导、舞美、服装都必须为名角的表演服务。这就是袁雪芬所说的“我强调编、导、演、音、美的综合艺术”,但“主要演员承担了艺术中坚和事业成败的责任”,“越剧改革的主体灵魂是主要演员”[27]。基于此,对演员的培养自然不可能被忽视,戏曲教育也就不会衰落。

再次,与今天外来文化渐进且不经意地渗透不同,当时日伪在沦陷区的文化侵略具有强制推行、粗暴实施的特点。不管是掠夺书籍文物、破坏新闻出版,还是勒令学日语、宣传大东亚共荣,其危害大多基于表层,很少能真正触及广大民众的精神与思想。相反,这种野蛮的文化奴役不断加深人们对日军的仇恨,激起反抗的怒潮。所以在长达14年的时间里,敌人动用了大量人力、物力,也难以征服文化,同化国人意识。在这种环境中,戏曲正常的演艺生态也就不可能被摧毁。

综上所述,尽管遭受侵略、国土沦陷的屈辱不应被世人遗忘,但民族情绪不能干扰客观的历史判断。抗战时期,时局动荡确在一定程度上破坏了表演艺术的生态环境,然而沦陷区的戏曲显然没有走到灭亡的边缘,观演市场也不是萧条一片。相反,这些地区的戏曲教育、人才培养仍在延续,并有所发展,这既是当时演艺生态、市场需求作用的结果,也为日后戏曲艺术的繁荣奠定了基础。

[1] 贾志刚.中国近代戏曲史:下册[M].北京:文化艺术出版社,2011:26.

[2] 李庆春.回忆鸣春社[G]//政协北京市委员会文史资料研究委员会.京剧谈往录续编.北京:北京出版社,1988.

[3] 尚长春.尚小云与荣春社[G]//政协北京市委员会文史资料研究委员会.京剧谈往录续编.北京:北京出版社,1988.

[4] 陈庆予.张春华的科班时代[J].中国京剧,2008(9):24-27.

[5] 叶龙章.喜(富)连成科班的始末[G]//中国人民政治协商会议北京市委员会文史资料研究委员会.京剧谈往录.北京:北京出版社,1985:23,39.

[6] 《文化娱乐》编辑部.越剧艺术家回忆录[M].杭州:浙江人民出版社,1982:84,123.

[7] 白少华.稽古社子弟班回顾[J].戏曲艺术,2011(1):81-87.

[8] 高渤海.天津稽古社及稽古社子弟班[G]//天津市政协文史资料委员会.京剧艺术在天津.天津:天津人民出版社,1995:394.

[9] 中国戏曲志·山东卷[M].北京:中国ISBN中心,1994.

[10] 徐海萍.南通伶工学社简史[G]//南通市文联戏剧资料整理组.京剧改革的先驱.南京:江苏人民出版社,1982:74.

[11] 王金璐.回忆中华戏曲学校[G]//中国人民政治协商会议北京市委员会文史资料研究委员会.京剧谈往录.北京:北京出版社,1985:119-120.

[12] 郑蕾.上海戏剧学校京剧正字辈略考(上)[J].上海戏剧,2013(6):39-41.

[13] 朱庭筠.许晓初与上海戏剧学校[J].中国戏剧,1993(9):56-57.

[14] 张正芳.回顾上海戏剧学校[G]//中国人民政治协商会议北京市委员会文史资料研究委员会.京剧谈往录三编.北京:北京出版社,1990.

[15] 吠声.为上海戏曲学校进一言[N].申报,1941-06-03.

[16] 程砚秋.我之戏剧观[M]//程砚秋戏剧文集.北京:文化艺术出版社,2003:11-13.

[17] 鸣杰.传梅派艺术之人——怀念魏莲芳先生[J].戏曲艺术,1999(3):96-98.

[18] 姚保瑄.“四小名旦”之首——李世芳[J].人民戏剧,1981(11):56-57.

[19] 梅葆琛.世代传芳——纪念李世芳逝世50周年[J].中国京剧,1997(1):28-29.

[20] 李玉茹.学习梅师的革新精神[N].人民日报,1981-08-06.

[21] 孟小冬.纪念先师余叔岩先生[G]//张业才.余叔岩孟小冬暨余派艺术.北京:中国戏剧出版社,1998:2.

[22] 赵士良.忆父亲向余叔岩先生学戏的情况[G]//刘真,文震斋,张业才.余叔岩与余派艺术[C].北京:学苑出版社,2011:686.

[23] 直舆.戏校巡礼记(上)[N].申报,1942-07-29.

[24] 中日文化协会武汉分会艺术组.文协国剧社之工作及其计划[G]//艺术团体概况(为纪念中日文协武汉分会二周年).武汉:中日文化协会武汉分会出版发行.华中印书馆印刷,1943:42.

[25] 南京市政公署秘书处编.南京市政概况[G]//中国国民党浙江省执行委员会宣传部.近代中国史料丛刊三编:第75辑[C].台北:文海出版社,1993:35.

[26] 李世强.马连良艺事年谱[M].北京:中国戏剧出版社,2012:551-713.

[27] 袁雪芬.袁雪芬自述:求索人生艺术的真谛[J].上海戏剧,2002(11):44-59.