《考工记》:由善而美三步曲

2018-03-23马鸿奎

马鸿奎

(南开大学 哲学院,天津 300350)

理论上,任何哲学思考都应将追溯历史的源头作为思维之可能路径。对美的思考也是如此。美的源头在哪里?人类审美意识起源于何处?逻辑的溯源和历史的考察都将对美的思考指向人类早期最基本的功利性生活活动。功利性生活活动以满足人类功利性生活需要为目的,我们称之为“善”。谈美,也只能在它与善的关系的发展变化中才能谈得清楚。[1]早期人类功利性生活需要包括三个方面:物质生产需要、群体伦理需要和宗教巫术需要。对此三个方面的满足,简而言之为:器物之善、伦理之善和宗教之善。就早期人类而言,善的这三种形态是一体的,都统一于基本的生产生活活动之中。

历史唯物主义认为,人类生产生活中,制造和使用工具是人类区别于动物的主要标志,而使用工具加工材料的工艺活动可视为工具制造和使用的典型形态。工艺美术是物质性的实用功能和精神性的审美功能的统一。[2]在工艺活动中,人们不仅积累了驾驭自然的知识和劳动技能,同时也萌发了包括审美在内的精神观念。在人类不能作为纯精神存在的事实面前,工艺审美始终是人类审美形态之主体部分。[3]于是,从早期人类工艺活动中探寻美的起源,在工艺产品及工艺制造理论中挖掘早期审美意识就成了考察审美起源的重要路径。工艺审美,作为人类早期审美意识的典型形态包含着审美意识起源的重要信息。

《考工记》作为中国也是世界上最早的工艺技术典籍,以非理论形态概括了早期工艺活动中,审美意识由善而美的发展历程及典型特征。《考工记》成书于战国初期[4]1-2,是齐国的官书,汉代被收入《周礼·冬官》。全书7100余字,详细系统地介绍了当时的30种(6种缺失)工艺技术,基本涵盖了当时所有官方工艺领域,被称为是“先秦工艺的百科全书”。[4]1值得注意到的是,从《考工记》对工艺技术的介绍中,可以了解到当时工艺审美活动的基本面貌以及早期审美意识的发展水平。更重要的是,从中可以发现审美意识由善而美发展的普遍规律及其表现特征,对探寻审美活动的本质、审美意识的起源有很大的启发性。

前人对《考工记》的研究主要以工艺技术的视角,对其中蕴含着的手工艺技术给予了高度重视,并揭示出在工艺发展史上的意义。以闻人军《考工记译注》《考工记导读》最具代表性。技术的视角很少会触及审美。从审美角度研究《考工记》最早见于宗白华的《美学散步》,在谈到虚实问题时,他举《考工记·梓人为筍虡》为例,论证了中国美学思想之虚实相生。直到近年工艺设计兴起,学者们在对工艺美术史的考察中再次发现了《考工记》的美学研究价值,开始对《考工记》展开审美理论上的研究。就目前成果来看,对《考工记》的研究主要有三个方面的侧重:一是对其中呈现出的审美规律进行概括,试图从中揭示出具有普遍性的审美原则和美学思想,以朱志荣的《论〈考工记〉的美学思想》最具代表性,文章详尽地分析了《考工记》中体现出的天人合一、五行相生、虚实结合和仿生造物等美学思想[5];二是从工艺美术的角度切入,分析其中各类工艺的设计思想,关注到了实用与审美、工艺技术与艺术之间的关系,吴点明的《简论〈考工记〉的科学文化哲学思想》对此进行了较为全面的论述[6];三是主张重视礼仪对工艺的规定性,探求礼仪文化与工艺审美之间的关系,李艳的《〈考工记〉美学研究定位》提倡从礼仪规范性的角度对《考工记》展开研究。上述三个方面的研究在一定程度上揭示了《考工记》中蕴含的美学思想。但还存在一些不足:首先,将《考工记》中呈现的审美意识直接对应于成熟的美学命题、概念和范畴,忽略了成书的历史时代背景,显得略有牵强;其次,孤立且宽泛地讨论礼仪、技术与审美的关系只能作为理论建设的基础,并不能揭示出《考工记》更深层次的美学意义。作为早期工艺审美非理论形态的总结,《考工记》最大的美学理论价值在于对早期审美意识起源发展理论的启发以及对美善关系基本特征的揭示。因此,我们应将对《考工记》的研究置于更广阔的研究视野中。

《考工记》的审美研究可以从以下几方面进行深化和拓展。第一,结合历史语境,将《考工记》置于人类审美意识的起源及发展的历史进程中进行考察,分析其对于早期审美活动的总结性意义;第二,开阔视野,探寻《考工记》工艺审美意识对揭示早期人类审美需要的基本情况和审美能力水平的理论意义;第三,从美善关系的角度,揭示以《考工记》为代表的早期工艺审美意识形态的基本特征,史论结合,从更深层次上挖掘其美学理论意义。

《考工记》介绍的30种工艺,按工艺成品的用途可分为四大类:礼器类、日用器具类、兵器类、建筑类。其工艺美学思想主要集中于对礼器和日用器具制作工艺的介绍中,主要包括青铜铸造工艺、制陶工艺、制革工艺、玉器加工工艺等,对这些工艺的介绍最能体现《考工记》代表的早期工艺审美的普遍特征,进而我们可以窥探到人类审美意识由善而美生成的蛛丝马迹。

以《考工记》为代表的早期工艺审美中呈现出功利与审美相融合的美善二重性,这一点已经被普遍认识到。然而,美善二重性中美与善的关系到底是怎样的?审美意识又是以怎样的形态从对功利性善的追求中一步步脱颖而出的呢?对《考工记》文本的分析中,我们发现,在满足人类功利性生活需要的善中,美主要表现为三种形式:作为善之显现的美、作为善之标准的美、作为善之象征的美。

一、美作为善之显现

工艺技术、工艺产品的功利性善表现为材料、半成品及工艺产品的形式之美,简而言之即美作为善之显现。这种美善关系的表现形态,在《考工记》对日用器具制作工艺的介绍中最为常见。

《考工记》第九章《鲍人篇》介绍了鞣制皮革的整个过程:

鲍人之事。望而眡之,欲其荼白也;进而握之,欲其柔而滑也;卷而抟之,欲其无迆也;眡其著,欲其浅也;察其线,欲其藏也。革欲其荼白而疾,澣之则坚,欲其柔滑而腛,脂之则需,引而信之,欲其直也。信之而直,则取材正也。信之而枉,则是一方缓一方急也。若苟一方缓一方急,则及其用之也,必自其急者先裂。若苟自急者先裂,则是以博为帴也。卷而抟之而不迆,则厚薄序也。眡其著而浅,则革信也。察其线而藏,则虽敝不甐。[4]63

制革过程分为三步:准备、鞣制、整理。第一步准备,将生皮清洗、浸水,除去污物,刮去附着在表皮上的脂肪和烂肉,然后放入石灰水中浸泡,再除去表皮和毛发,使得皮面洁白有弹性;第二步鞣制,将生皮放入硝水并不断翻动,使硝水中的鞣制矿物渗入生皮,强化皮的韧性;第三步,整理缝制。“望而眡之,欲其荼白也”是指准备、鞣制过程中,对生皮色泽的要求,“荼白”指像茅草的花那样略带灰色不至于刺眼的白色。这是对生皮视觉感官上的要求,生皮只有呈现出这种色调,才是符合工艺制作要求的,才能变得坚韧耐用,也就是后面所说的“革欲其荼白而疾,澣之则坚”。鲍人对生皮处理得当“澣之则坚”的功利性需要表现为生皮呈现出“荼白”这种视觉感官感受的要求。反过来说,“荼白”这种视觉感官效果是“澣之则坚”这种功利实用的具体表现。由此可见,鲍人对实用功利之善的需求表现为对感性形式之美的需求,感性形式之美成为实用功利之善的显现。同样,“进而握之,欲其柔而滑也”的触觉感官感受则是“脂之则需”——涂上油脂会变得柔软、穿在身上更柔软舒适这种功利性需求的表现。第三步整理缝制中,“眡其著,欲其浅也;察其线,欲其藏也”,指的是拉伸皮革时,皮与皮衔接处要平直,缝线要藏而不露,达到了这样的视觉效果后,制成的皮衣才不会因缝合不均匀而断裂,即使用旧了,缝线也不会断开,也就是“引而信之,欲其直也,信之而直,则取材正也。……眡其著而浅,则革信也。察其线而藏,则虽敝不甐”。缝制后衔接处平直、缝线痕迹内隐齐整的视觉感官感受被视为皮革结实耐用的具体显现。

通过以上的分析我们发现:就主体需要而言,鲍人对皮革结实耐用、柔软舒适的功利性需要表现为对皮革视觉感官效果的审美需求;就客体而言,制革工艺中,生皮、熟皮和缝合后所呈现出来的视觉形式之美是皮革结实耐用、柔软舒适的功利效果之善的显现。由对功利实用之善的需要产生了并表现为对视觉审美感受的需要,视觉感官感受之美成为器物实用之善的显现。

这种美与善的关系,在《考工记》对工艺的介绍中多处呈现。在第八章《函人篇》中有关于皮甲工艺的描述:

凡察革之道:眡其钻空,欲其惌也;眡其里,欲其易也;眡其朕,欲其直也,櫜之,欲其约也;举而眡之,欲其丰也;衣之,欲其无齘也。眡其钻空而惌,则革坚也;眡其里而易,则材更也;眡其朕而直,则制善也。櫜之而约,则周也;举之而丰;则明也;衣之无齘,则变也。[4]60

函人制造皮甲的过程中,对针孔、里子、缝隙、拿着的样子、叠好的样子都有视觉感官上的要求,这些要求背后是对皮甲坚固、耐用、轻便、合身的实用性需求,这些富有美感的形式因素显示出皮甲具有完善的实用功能。在此意义上,形式之美是器物之善的外在显现。工艺制作中,材料或成品是否具有了某种完善的功能,可以通过其外在形式特征进行判断。由此可以看出,在“美作为善之显现”这层美善关系中,审美价值与认知功能也是一致的。在现代科学研究中,科学家总会从研究对象所呈现出的审美特征中得到某种重要启示,甚至曾有科学家直言,科学研究中正确的结论往往都是符合审美规律的。科学家往往借助审美感受探寻真理进而实现造福人类的功利之善。可见,美善关系的“显现”维度并非只是早期审美活动所独有的,它一直作为一个重要的原则贯穿于整个工艺技术发展史。

美作为善之显现,这种美善关系主要典型体现在工艺制作或技术研究的动态过程中。逻辑上,善的功利性要求在前,美感形式显现在后,美从根本上依附于功利性善的实现,可以被视此为一种弱形式的美。作为感性形式的美因其所具有的审美价值,势必会从功利性善中取得相对独立性,就不能屈就于弱势。在美善关系的另一种形态中,可以见到形式美从功利性善中崛起,美以一种较强的形式呈现。

二、美作为善之标准

美作为善之标准、依据,即感性形式美成为了功利实用善之标准。这种美善关系多体现在以礼仪之善为追求的静态目的之中,美被置于善前,以较强的形式呈现。

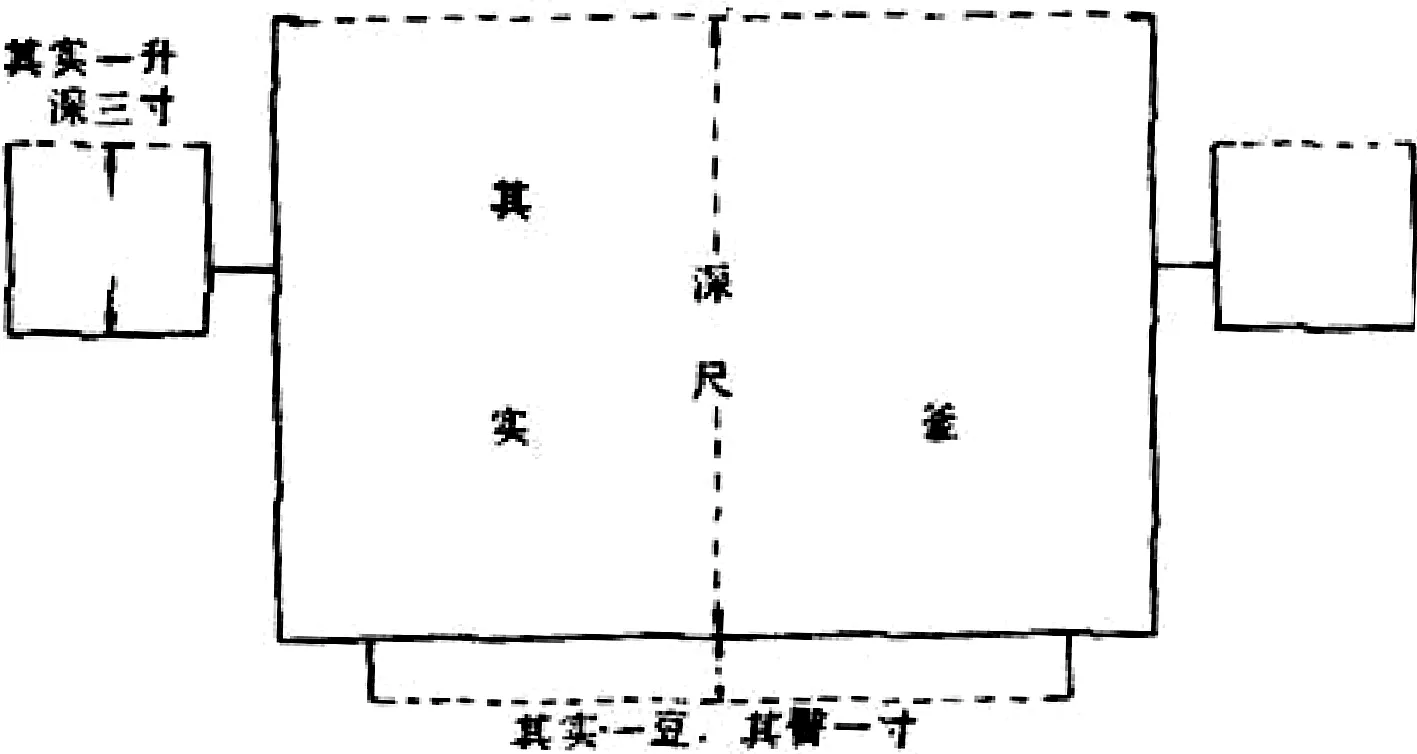

《考工记》第七章《栗氏、段氏篇》介绍了以青铜为材料制作量器“鬴”的工艺(图1)。这种量器在当时并非一般容器,而是一般容器的官方标准,关系到涉及国家经济稳定的税收和市场贸易,不能随意制作或改造,因而“鬴”器的制作不只关系到物质之善,还涉及礼仪之善,实为国之重器。“鬴”器的制作工艺标准必须符合官方规范。那如何制作“鬴”器、判断“鬴”器的品质呢?文章介绍道(图2):

栗氏为量,改煎金、锡则不耗,不耗然后权之,权之然后准之,准之然后量之。量之以为鬴,深尺,内方尺而圜其外,其实一鬴,其臀一寸,其实一豆;其耳三寸,其实一升。重一钧。其声中黄钟之宫。[4]55

“鬴”器的材质要求严格,要将铜和锡冶炼到杂质去尽、不再耗减,到了非常纯的程度,然后按一定比例配合而铸成。对其形状也有严格的要求,“深尺,内方尺而圜其外”,“其臀一寸”;此外,“鬴”还要有两只对称的“鬴耳”,“鬴耳”也是一种容积较小的量器,要求“其耳三寸”。这种对“鬴”及“鬴耳”外观形式之要求实际上是对它作为量器的测量功能、礼仪功能是否完善的规定。这里外观形式之美已然成为量器之善的标准。除了外观形式,我们注意到“鬴”的铸造标准还有一条就是“其声中黄钟之宫”。“宫”是古代音乐五声音阶中最重要的一个音阶,同时又可作调高。在中国“黄钟”律上,宫音做调首音时的音位,其所属音阶序列即为“黄钟宫”。[7]因而“宫”又可以作为音位之标准。《周礼注疏》有“乃奏黄钟,歌大吕,舞云门,以祀天神”。郑玄注:黄钟,阳声之首,大吕为之合,奏之以祀天神,尊之也。古人常以“黄钟大吕”来形容音乐或言辞庄严、正大。黄钟宫以宏大悠远的音色给人带来的是庄严、正大的崇高感,然而在此却成为量器“鬴”的铸造标准:要求具有功利性物质之善、礼仪之善的量器,在被敲击时发出宏大悠远具有崇高感的声音。

图1 新莽铜嘉量(按照《考工记》中的“栗氏量”所作)

图2 戴震《考工记图》“栗氏为量”示意图

同样的情况还多次出现在其他工艺制造中。如第十章《韗人、韦氏、裘氏篇》中,讲到韗人制鼓的工艺。鼓在当时是一种贵族礼仪场合的乐器,担负着伦理性的社会作用。对鼓的工艺制作标准就是“良鼓瑕如积环”,认为只有当鼓面在敲击后出现规则环形圆圈的鼓才是好鼓,才能发出符合其设计功能的声音。鼓面环形圆圈呈现出的和谐形式在此便成为良鼓的标准。第十七篇《陶人、瓬人篇》中,讲到制作食器簋时,提出对于陶器的制作、入市标准:“凡陶瓬之事,髻垦薜暴不入市。”[4]94意思是,陶人、瓬人做的器具形体歪斜、顿伤、有裂痕、突起不平,不能进入市场交易。作为一种日常盛饭所用器具,其实略有残次并不影响使用,但是却被限制进入交易市场。可见,器物外在形式的美感特征已然成为判断其是否具有某种社会功能的标准。

就上述几种工艺产品而言,“鬴”器的样式和音色并不与其容积完全一致,不同样式、不同音色仍然可以得到同样的容积;敲击鼓面发出的声音与敲击痕迹是否为同心圆也不是一一对应;陶瓬合乎规范的外形与其实际使用和交换价值并不同一。不具有这种规范样式、音色、纹理或外形的器具,实际上仍然可以实现其实用性的功能。然而,在此却会因其“不规范的”感性特征而被抛弃。只有符合某种感性形式特征的器具被认为是标准的。在当时历史条件下,礼仪规范之善成为这种选择的主要原因之一。礼仪之善实质是对群体利益的维护和对群体功利性需要的满足。人类作为群体而存在需要协调个人之间、群体之间以及个人与群体之间的利益冲突,伦理道德由此而生。伦理道德规则为个人及群体规定了相应的权利和义务。以礼辨异,反映到器物上则表现为对其感性特征的具体要求。孔子在“礼崩乐坏”的时代,曾发过“斛不斛,斛哉?斛哉?”的感慨。作为礼器的斛,在这里以其独特的感性形式为当时人们的社会行为树立了标准和规范。形状的改变是对礼仪规范的挑战,是对礼仪之善的破坏。这一事件从反面证明了工艺器物的感性形式与群体功利之善建立了一种规范性的联系,符合这种感性形式的器物才是合法的,换句话说,感性形式之美成为功利性善的标准,器物符合某种审美感性形式便意味着是符合礼仪规范的,否则便是对礼仪规范的违背。

对比作为善之显现的美,我们可以发现作为善之标准的感性形式与器物的实用功能并不是完全同一的。社会性选择是造成这种审美与实用不一致的根本原因之一。在不同的历史条件下,审美与实用之间的张力始终以不同的形式表现出来。这也便预示着审美在一定程度上是独立于善的,以至于在以后的发展中,艺术终将脱离于工艺而独立。我们在《考工记》介绍的另外一些工艺中,可以见到这种趋势的进一步发展。

三、美作为善之象征

如果说作为善之显现、善之标准的美是纯形式的美,那么,作为善之象征的美则是一种“有意味的形式”,指的是器物所呈现出的形式之美成为功利性善的象征。人类形式审美发展到一定阶段,就会出现对形式之外意义的追求,更准确的描述是:以感性形式追求超形式的意义。[8]252这种“有意味的形式”多见于以礼仪之善、宗教之善为目的的工艺器物中。

《考工记》第十四章《玉人、楖人、雕人篇》介绍了制玉工艺,从中可以看到美作为善之象征的典型形态。

玉人之事,镇圭尺有二寸,天子守之;命圭九寸,谓之桓圭,公守之。命圭七寸,谓之信圭,侯守之。命圭七寸,谓之躬圭,伯守之。[4]77

镇圭长一尺二寸,天子执守;公执守长九寸的桓圭;候执守长七寸的信圭;伯执守长七寸的躬圭。玉,这种来自自然界的石头,因其坚韧的质地、温润的色泽被赋予特殊的意义。不同形状、纯度、色泽的玉在此成为身份、礼仪、职责的象征。这种以所执玉器的不同进行对身份职责的区分,目的就是以象征的方式实现礼仪宗教之善。玉器的这种象征意义连接感性形式之美与礼仪或宗教之善。“天子用全,上公用龙,侯用瓒,伯用将,继子男执皮帛”同样表达了不同样式玉的不同象征意义。即使同是天子用的玉器也有不同象征:

天子圭中必,四圭尺有二寸,以祀天;大圭长三尺,杼上终葵首,天子服之;土圭尺有五寸,以致日、以土地;祼圭尺有二寸,有瓒,以祀庙;琬圭九寸而缫,以象德;琰圭九寸,判规,以除慝,以易行;璧羡度尺,好三寸,以为度;圭璧五寸,以祀日月星辰;璧琮九寸,诸侯以享天子;谷圭七寸,天子以聘女;大璋中璋九寸,边璋七寸,射四寸,厚寸,黄金勺,青金外,朱中,鼻寸,衡四寸,有缫,天子以巡守。[4]77

在上述礼仪活动和宗教祭祀的场合中,尽管玉器的形状不同,或大或小,或长或圆,然而都是同样象征着天子拥有的无上政治地位和宗教祭祀的权力。(图3)这种政治地位和宗教权力是维护集体利益的必要条件。玉器外形所承载的象征作用是整个民族和国家安定的基础,群体生存功利性需求的满足以玉的感性形式为表征。宗教祭祀中,天子执守的每一种玉器都有其固定的感性形式要求,形状、轮廓、色调、纹样等因素象征着天子与神沟通的权力。通过形式各异的玉器,诸侯、百姓得到了心理和精神上的安顿,这便是宗教巫术之善的功利性所在。各种社会活动中,能指与所指正是通过这样的象征作用构建出了一个结构稳定的意义世界。

图3 玉圭

《考工记》第十八章《梓人篇》介绍了制作乐器架的工艺。百工所造乐器并非为了娱乐,在当时的历史条件下,乐器承载了礼仪和宗教的意义。文章中描述的乐器架在象征之外赋予器物造型以更多的审美内涵。文章首先区分了不同动物的发声特征,而后将发声特征不同的动物造型与音质不同乐器架的外形相对应:

厚唇弇口,出目短耳,大胸燿后,大体短脰,若是者谓之臝属。恒有力而不能走,其声大而宏。有力而不能走,则于任重宜;大声而宏,则于钟宜。若是者以为钟虡,是故击其所县,而由其虡鸣。锐喙决吻,数目顅脰,小体骞腹,若是者谓之羽属。恒无力而轻,其声清阳而远闻。无力而轻,则于任轻宜;其声清阳而远闻,则于磬宜若是者以为磬虡,故击其所县而由其虡鸣。[4]97

体形大的动物声音宏大,故其造型与发音宏大的钟相“宜”;体形小的动物发声清脆,故其造型与发音清越的磬相“宜”。宜者,相适合也,指出了能指与所指在此工艺审美语境中的对应关系。“厚唇弇口,出目短耳,大胸燿后,大体短脰”,具有这样的体形的“臝属”类动物,“有力而不能走”,“声大而宏”,其形象适于象征钟声的悠扬,故作大钟的架子较为合适,当敲击钟时,人们会以为是作为钟架的“臝属”类动物发出的声音;“羽属”类动物体形“锐喙决吻,数目顅脰,小体骞腹”,声音“清阳而远闻”,象征着磬的发声特征,故作磬的架子较为合适,当击磬时,人们会以为是“羽属”类动物发出的声音。朱志荣将此视为是“仿生造物”美学思想的体现。[5]然而,只有落实到美善关系,从形式对功能的象征作用入手,才能真正揭示工艺审美的本质特征。文章随后还说:

凡攫閷援噬之类,必深其爪,出其目,作其鳞之而。深其爪,出其目,作其鳞之而,则于眡必拨尔而怒。苟拨尔而怒,则于任重宜,且其匪色必似鸣矣。爪不深,目不出,鳞之而不作,则必穨尔如委矣,苟穨尔如委,则加任焉,则必如将废措,其匪色必似不鸣矣。[4]97

宗白华就此从“虚实关系”展开了美学论述,见解颇深。温增源也将此间“鸣”与“不鸣”的区别归于虚实是否相应。[9]然而,虚实之基础还在于美善,还在于此间美之于善的象征和审美意味深厚的通感。“深其爪,出其目,作其鳞之而,则于眡必拨尔而怒。苟拨尔而怒,则于任重宜,且其匪色必似鸣矣”,旨在强调乐器架之造型要突出动物的特征,抓住其动态中最富表现力的一瞬间,就像希腊雕塑《掷铁饼者》那样发力前一瞬的造型,充满了表现力。毫无疑问,这就是造型工艺审美成熟的标志,也是审美将要相对地独立于善而得以确立自己“专属领地”的前兆。一旦形式审美从纯形式美走向有意味的形式,超越形式美的时代即将来临,这种首先表现于自然审美和工艺审美的符号性审美活动,为人类新的审美形态——艺术审美的产生,奠定了扎实的心理基础和表达技能准备。[8]259

四、结语

作为早期工艺审美意识的非理论总结,《考工记》共时地呈现出早期审美的三种表现形态:“作为善之显现的美”“作为善之标准的美”和“作为善之象征的美”。然而,在由善而美的历史进程中,这三种美的形态又呈现出历时的递进关系。从“作为善之显现的美”到“作为善之标准的美”再到“作为善之象征的美”,展示了美逐渐从功利性的善中浮现、分离、独立的三步曲,从而回答了美源于何处、由善而美何以可能的问题。

[1] 于民.中国美学思想史[M].上海:复旦大学出版社,2010:104.

[2] 陈璐.工艺美术的文化功能[J].艺术百家,2016(5):209-212.

[3] 薛富兴.生活美学——一种立足于大众文化立场的现实主义思考[J].文艺研究.2003(3):22-31.

[4] 闻人军.考工记译注[M].上海:上海古籍出版社,2008.

[5] 朱志荣.论《考工记》的美学思想[J].西北大学学报,2009(5):84-87.

[6] 吴点明.简论《考工记》的科学文化哲学思想[J].甘肃社会科学,2013(4):17-20.

[7] 伍国栋.中国音乐[M].上海:上海外语教育出版社,1999:336.

[8] 薛富兴.文化转型与当代审美[M].北京:人民文学出版社,2010.

[9] 温增源.虚实相应与审美联觉[J].中国音乐,1989(5):31-33.