基于CiteSpace的国外地方感知识图谱研究

2018-03-23王琳琳王立妹余伶莲

卢 松, 王琳琳, 王立妹, 余伶莲

(1.安徽师范大学 国土资源与旅游学院,安徽 芜湖 241003;2.上海师范大学 旅游学院,上海 200234)

地方感(sense of place)研究自20世纪70年代引入人文地理学研究以来[1],备受关注。随着环境心理学以及人文地理学相关研究的深入,地方感相关研究趋于完善,地方感的研究领域也不断拓展到社会学、建筑学、管理学等多个学科。进入新世纪以来,人口、资源及环境问题日益突出,人与地方的关系也出现了新的变化[2],地方感及其相关研究的价值更加凸显。

国外地方感及其相关研究自20世纪70年代以来不断趋于成熟。地方感的概念是学者经常讨论的话题,一些学者将地方感描述为人与物理环境之间不断相互作用的产物[3,4],表明了社会、文化以及心理建构下人与地方之间的关系,代表着人与地方之间的情感联系,并随着社会文化的重构而发生相应变化[1,5]。其中,地方依恋(place attachment)、地方认同(place identity)、地方依赖(place dependence)等概念也是地方感研究的重要领域。地方感的研究框架方面,随着研究的深入,研究对象从最初的关注社区居民地方感[6]、游憩者对游憩地的地方感[7]、移民对居住地的地方感[8]等,拓展到女性[9]、儿童[10]、老年人[11]等群体对特定场所的地方感。研究方法上,使用量表收集数据进行统计分析的定量研究方法应用较多,通过视频、照片、民族之等进行质性分析的质性研究方法也逐渐增多,综合定量与质性研究的多元研究方法被越来越多的应用。

国内地方感研究起步较晚,综述研究方面主要围绕着地方感的概念及研究框架[12]、地方感相关概念辨析[13]、地方感的维度划分及研究方法[14]等,实证研究方面主要围绕旅游研究及其相关领域,如旅游者的地方感特征及影响关系[15,16]、地方感与资源保护态度及环保行为的关系[17,18]、旅游地居民地方感与旅游支持态度[19]等。近年来也开始关注城乡背景下移民的地方感[20],以及其他特定群体的地方感,如情境主题餐厅员工的地方感[21]等。总体来看,国内相关研究近年来逐渐增多,研究内容也不断丰富,但在研究深度和广度上还有待进一步拓展。

为了更客观地展现地方感研究的发展历程和现状,更全面地把握地方感研究领域的前沿和趋势,本文从地方感的相关研究文献入手,在运用传统文献分析方法对相关文献进行细致梳理的基础上,运用可视化分析软件CiteSpace,对Web of Science数据库中的地方感相关文献进行解读和分析,归纳和总结了地方感研究的总体特征,阐述了地方感研究的历程、前沿和热点,并从维度、影响因素、研究方法和研究对象等方面对地方感的研究内容进行详细梳理,以探求地方感的发展特征和研究趋势,为相关研究提供一定参考和借鉴。

1 数据来源与研究方法

根据CiteSpace软件对文献数据的格式要求,文献记录格式以Web of Science数据库所记录的格式为标准[22],文献来源于伦敦大学学院收录的Web of Science核心合集数据库,以“地方感(sense of place)”为关键词进行“标题”搜索,共获得直接文献750篇,剔除重复篇幅之后共745篇。这些文献的间接引用文献14640篇,直接文献和间接文献为本文的基础分析数据。Web of Science核心合集数据库的最新更新时间是2017年4月17日,本文的文献数据下载时间为2017年4月18日,检索时间跨度为“全部(1900年至今)”。

首先,运用文献计量学方法,以文献数量为计量对象,对地方感研究成果的数量进行统计,绘制折线图来展示地方感文献的历时分布;其次,运用文献计量的可视化分析软件CiteSpace5.1.R6,对地方感研究的热点文献、关键词和作者分别进行分析。CiteSpace软件全称为“Citation Space”,能够发掘文献的共引情况、知识聚类和分布等,并通过“科学知识图谱”(Mapping knowledge domains)展示出来。CiteSpace的Time Slicing的时区参数设置为1900年至2016年,每10年一个切片,Text Processing的Term提取位置包括Title、Abstract、Author Keywords和Keywords Plus,在Node Types中分别选择Cited Reference、Keyword和Cited Author对热点引文、关键词和作者进行分析。

2 地方感研究的总体特征

2.1 地方感研究成果数量的变化

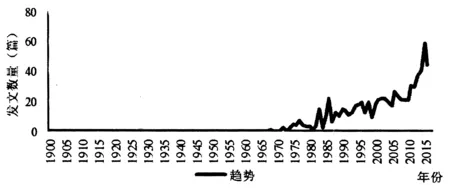

图1 Web of Science收录的地方感文献历时分布Fig. 1 The diachronic distribution of sense of place documents from Web of Science

通过对获取的745篇直接文献进行整理,由图1可以看出,地方感相关成果在20世纪20年代就已出现,但20世纪70年代以前,发文数量较少,成果数量变化不明显。到20世纪70年代,与“空间”相对的“地方”被重新引入人文地理学,开始受到学者关注。此阶段地方感的相关文献数量稍有增加。20世纪80年代,与地方感相关的文献总量上升,并在1983年和1988年出现两次文献数量的峰值。20世纪90年代到21世纪的前十年间相关文献数量总体上增长迅速,但趋势稍有波动。直到2010年以后地方感相关研究增长迅速,其中,2015年发文数量最多,共59篇,占总发文总量的7.9%。从地方感文献的历时分布变化可以看出,随着研究的不断深入,地方感研究成果日益丰富,文献数量总体上持续增多。

2.2 地方感研究的发展历程

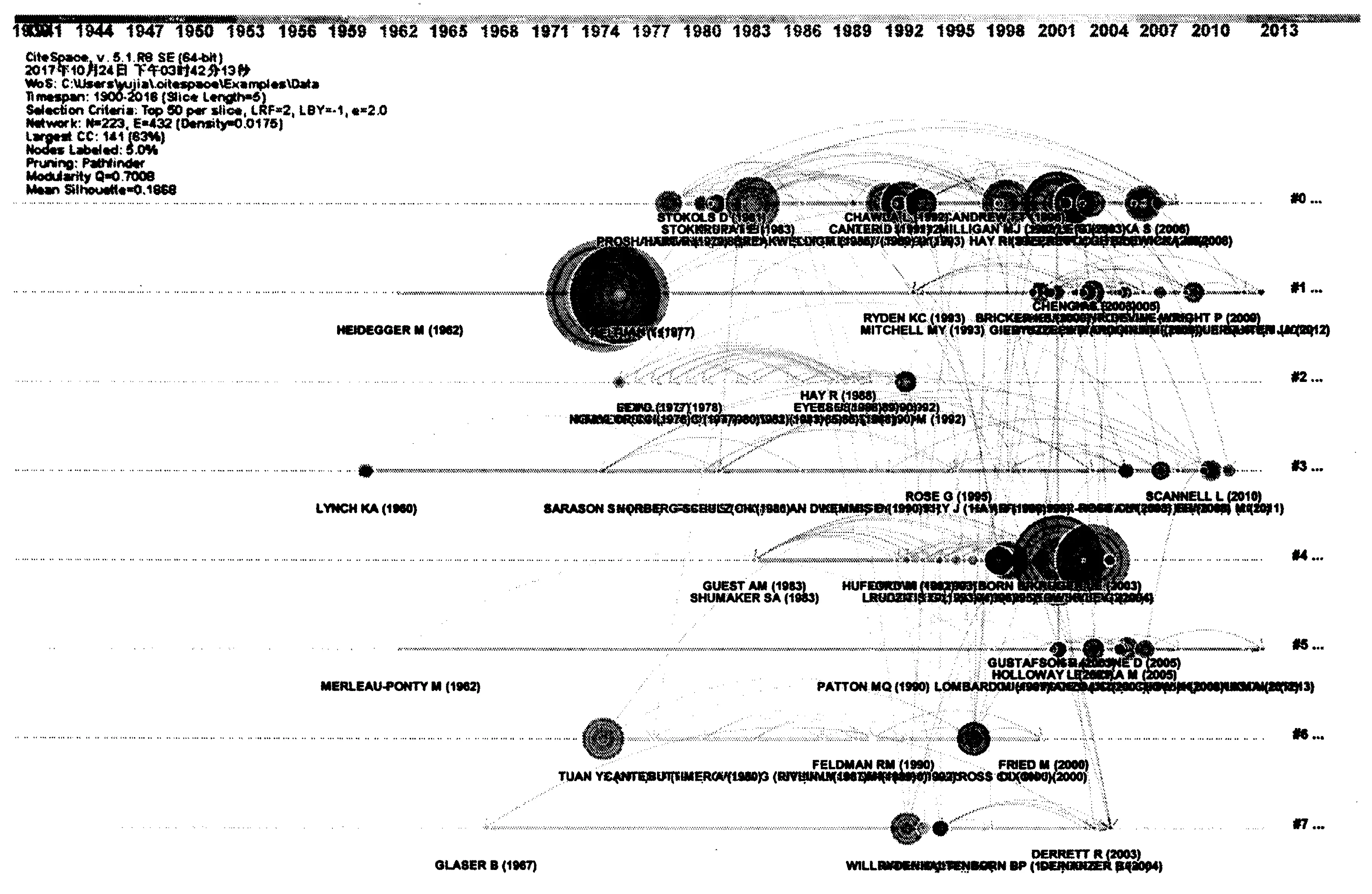

对获取的745篇直接文献和14640篇间接文献进行热点文献聚类分析,在CiteSpace控制面板的“Lay Out”选项中选则“Time Line”,得到地方感热点文献的引文年轮环(图2),引文年轮环代表的是该文献的引文历史,其大小代表该文献被引用次数的多少,其中心所在横坐标(时间)的位置即该文献发表的时间,各个年轮环间的弧线和箭头表示该文献同时被弧线所连接的文献所引用。

从图2可见,地方感相关研究在20世纪20年代就已经出现,但研究成果十分匮乏,还处在萌芽阶段,未形成明显的引文年轮环。20世纪60年代,人文地理学不断与其他社会科学互动,进入多元化发展时期[23]。在早期环境心理和感知研究领域,Lynch于1960年出版了《城市意象(The Image of the City》),该著作是地方感引文文献的第一个引文年轮环,他在书中提到“环境意象是在观察者与其所处环境的双向作用下产生的”,将城市构造成可意象的景观,从整体上来感知城市的形态,但由于人的感官具有灵敏性和适应性特征,不同群体的感知意象也不相同[24]。该书首次以环境视角来研究人与环境的关系,奠定了地方研究的基础。

20世纪70年代,人文主义、马克思主义、结构主义以及后现代化主义等观念的涌现,深刻影响着人文地理学[25]。其中以存在主义和现象学为基础的人文主义地理学,强调人通过对地方的感受形成地方感[26]。此阶段有两个重要节点,一个是Relph1976年出版的《地方与无地方性(Place and Placelessness)》,该著作被引87次,从图2可见,该引文的年轮环最大,引用频次最高。他认为人通过各自的经历赋予空间以意义,从而将空间转变为“有意义的空间”——地方[27]。在书中首次提出了地方感的概念,是地方感研究领域引用最多的热点文献。另一个节点是Tuan于1977年出版的《经验透视中的空间和地方(Space and Place: The Perspective of Experience)》,从经验的视角审视空间和地方,地方和物体定义空间,并使其具有几何特性,人对于空间和地方的感受及思想是十分复杂的,地方感产生于人与环境在时空架构的互动关系之中[28]。该书成为地方感相关研究的经典文献之一,该著作的引文年轮环仅次于Relph的著作,被引次数排名第2位。

图2 基于地方感参考文献的热点文献引文年轮环Fig. 2 Citation tree-rings of hot papers based on the references of sense of place

20世纪80到90年代,地理学界的“文化转向”潮流,促进了学术界以更加开放、更加多元的创新方式去思考地理问题,这些变化也起了其他学科的关注,并开始强调空间和地点的重要性[29]。如图2所示,20世纪80到90年代间,地方感的热点文献引文年轮环数量呈增长趋势,表明地方感的相关研究关注度逐渐提升。其中有几个值得关注的节点,如Steele提出地方感是人与地方相互作用的产物,地方不能没有人的经验而存在[3],Proshansky认为地方认同可以理解为人与环境之间的一种精神依赖关系[30],Shamai通过建立地方感量表,测量了加拿大多伦多市犹太学生的地方感[31],Williams在研究游憩活动时,将地方感划分为地方认同和地方依赖2个维度[7],这些热点文章进一步推动了地方感的研究。

进入21世纪之后,城市化、城市更新等日益改变着地方景观,人口流动也随之加快,地方感被拓展到社会学、管理学等学科[14],地方感相关研究得到进一步深入发展(如图2)。其中Jorgensen和Stedman于2001年合作的湖岸业主地方感的文章堪称经典,文章建构了包括认知、情感和意动3个方面12项指标的地方感测量模型,将地方感划分为地方依恋、地方认同和地方依赖3个维度进行实证研究[6],引用次数居于第3位。之后Stedman于2003年从自然和社会两个维度出发,探究了三个不同空间尺度(家、邻里、城市)下人们的地方依恋[32],受到广泛关注。

2.3 地方感研究的主题分布

通过CiteSpace软件对所获取的745篇直接文献的关键词进行词频共现网络分析,遴选出排名前10位的关键词,发现地方感的研究主题主要集中于“地方感(sense of place)”、“认同(identity)”、“依恋(attachment)”、 “社区(community)”、“地方依恋(place attachment)”、“环境(environment)”、“地方(place)”、“社会建构(social construction)”、“态度(attitude)”等方面。其中,“地方感(sense of place)”、“认同(identity)”、“依恋(attachment)”的引用次数居于前三位,分别为90、53、53次,表明地方感与认同、依恋等之间关系密切,并在此基础上与社区、环境、地方等产生联系。

地方感是一个动态变化的包容性概念[13],其与地方依恋、地方认同、地方依赖等概念内涵上存在着交叉和重叠,因此,地方感与这些概念联系密切。一些学者将地方感划分为地方依恋、地方认同和地方依赖3个维度[6],一些学者将地方认同作为地方依恋的维度构成,虽然已有研究对这些概念及概念间关系的认识仍存在分歧,但地方依恋和地方认同一直是国外地理学以及环境心理学的研究热点。尤其是在城市化过程中,由于居住地或居住环境的改变,人们对原居住地和新居住地的地方依恋或认同也会发生变化,如Smith发现乡村地区居民移民到市中心之后,通过壁画绘制、流行音乐等元素表达对乡村的依恋,进而增强他们对新环境的认同感,使他们在新环境中有更强的归属感[33]。此外,面对日益增长的环境压力,一些学者围绕地方感和环境之间的关系展开研究。研究表明地方依恋和个人的环境责任行为之间有明显联系,地方依恋被认为可以用来解释个人保护意愿以及行为影响。如Ramkissoon在研究澳大利亚一个国家公园的游客地方感、满意度及亲环境行为之间关系时,指出地方依恋对公园游客的亲环境行为意向有积极和显著影响[34]。

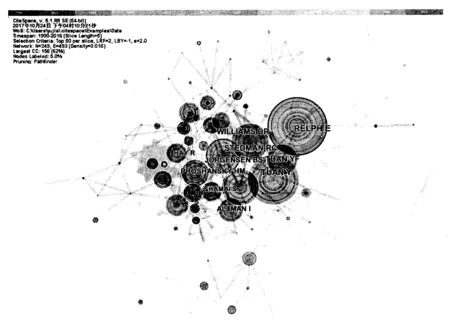

图3 地方感研究作者的共引网络图谱Fig. 3 Co-citation network map of authors on sense of place

2.4 地方感研究作者的共引网络图谱分析

利用CiteSpace对745篇直接文献的研究作者进行共引网络图谱分析,对排名前10位的研究者进行遴选,结果如图3所示。由于作者姓名标识的原因TUAN Y F、TUAN Y系同一作者,在共引网络图谱中,Tuan的节点出现2次,引用次数共计161次,排名最高。Tuan是人文主义地理学的代表学者之一,他注重研究人与地方之间的情感联系,认为地方感体现的是人与地方相互作用下产生的情感联结[1],其关于地方的研究堪称经典,在学术界深有影响。排名第二位的是Relph,引用频次达到109次,他认为空间和地方在人类环境经验中具有辩证的结构,我们对空间的理解与我们所居住的地方有关,人可以通过各自的经历赋予空间以意义[27]。其《地方与无地方性(Place and Placelessness)》是人文地理学经典著作之一。其他学者如Stedman、Williams和Jorgensen等学者的文献引用频次分别为70、70和63次,表明他们的研究成果也是地方感研究领域的经典,具有代表性。

3 地方感的主要研究内容

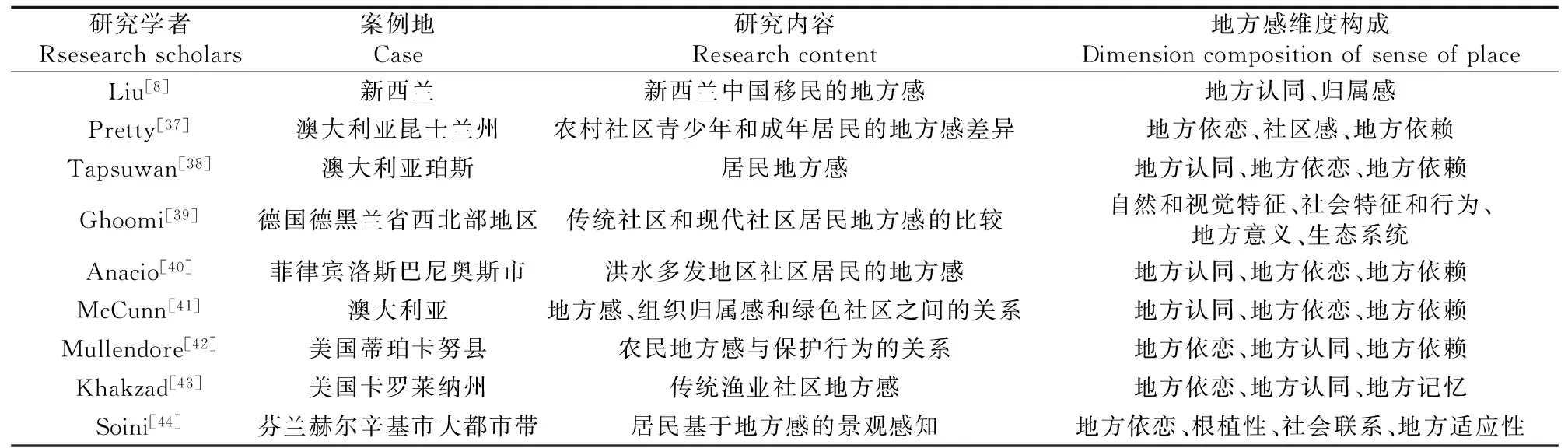

3.1 地方感的维度构成

国外学者对地方感的维度构成虽持不同观点,但多数都认为地方感是一个多维的概念。Williams等对地方依恋的2个维度划分较为经典,认为地方依赖是人对地方的功能性依恋,地方认同是人对地方的情感性依恋[7]。Jogensen在测量湖泊地产业主地方感时,将其划分为地方依恋、地方认同、地方依赖3个维度[6]。Lim[35]、Nazer[36]等学者根据应用研究的不同,也将地方感划分为地方依恋、地方认同和地方依赖3个维度。其他学者也根据不同研究,将地方感划分成不同维度(如表1)。

3.2 地方感的影响因素

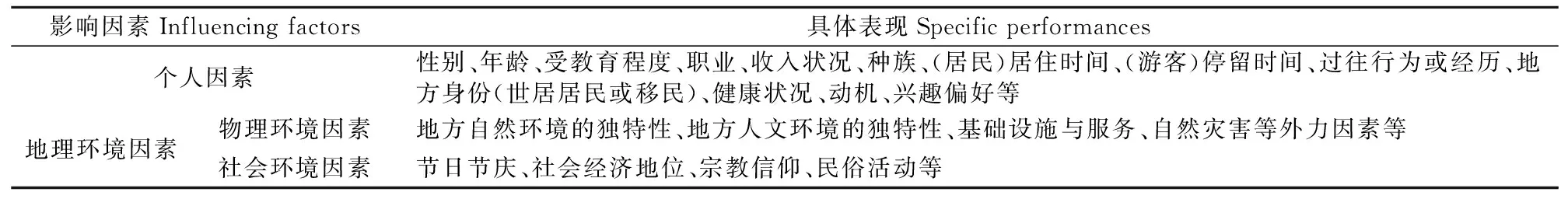

通过对相关文献的详细梳理,并对地方感的影响因素进行总结发现,地方感的影响因素十分复杂(详见表2)。通过文献分析,将其划分为个人因素和地理环境因素2类。其中,个人因素包括人口学特征因素如性别、年龄、职业等,地理环境因素包括基础设施、自然灾害等物理环境因素和节日节庆、宗教信仰等社会环境因素。Steele认为人的认知和感知因素以及物理环境因素是影响地方感形成的两大因素,如经验、动机、知识背景、物理环境的大小、装饰、结构、颜色等[3]。Twigger-Ross等认为曾经的行为和经历能够影响人们在新环境中地方认同的形成[45]。Williams等的研究表明地方感受多项因素的影响,包括建筑环境、社会经济地位、福利和健康等,并研究了与健康有关的地方感影响因素,发现居住条件特别是房屋所有权与高层次的健康相关的地方感相互关联[46]。Bres等认为旅游地举办的节庆活动对当地社区群体的认同和地方认同有一定影响[47]。Williams等认为退休者、年长者、世居居民的地方感要比其他人群强度大,性别和移民身份对地方感都会有明显的影响,一般来说业主的地方感要强于租房者[48]。Pretty等对澳大利亚两个偏远农村城镇的246名成年人和365名青少年的地方感进行对比研究,发现成年人的社区感要高于青少年[37]。

表1 国外地方感的维度构成Table 1 The Dimensions of dimensions of sense of place in foreign countries

资料来源:根据参考文献[8]、[37]-[44]整理

表2 国外地方感的影响因素Table 2 The influencing factors of sense of place in foreign countries

资料来源:根据参考文献[3]、[37]、[45]-[48]整理

3.3 地方感的研究方法

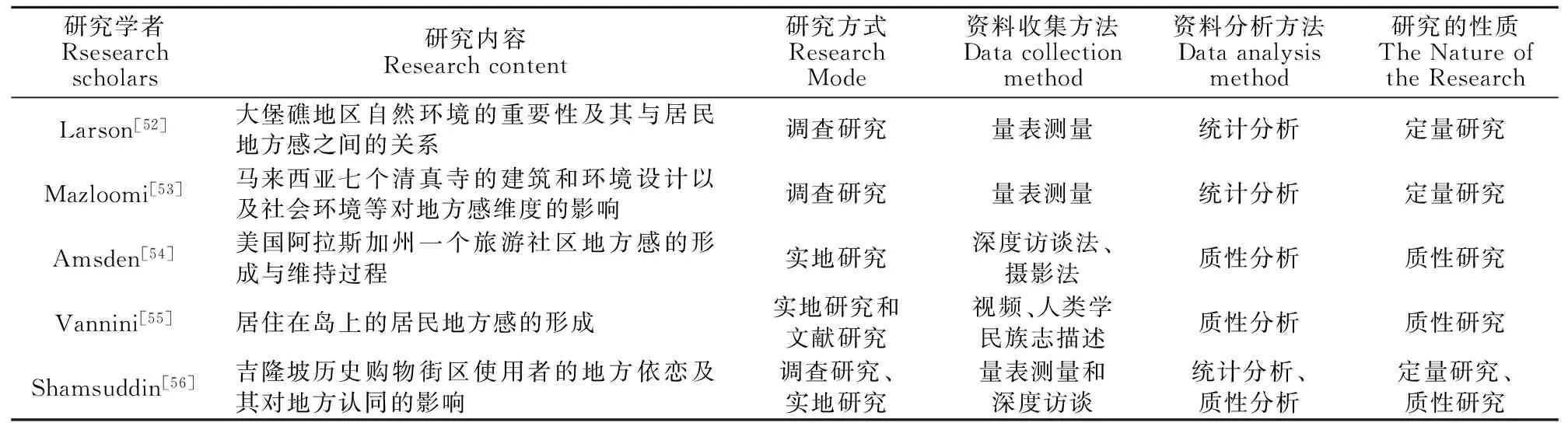

研究方法指的是在研究过程中所使用的各种资料收集方法、资料分析方法以及特定的操作程序和技术。定量研究方法侧重于对数据的测量和计算,而质性研究方法则重视对事物含义、特征、隐喻、象征等的描述和理解[49]。分析国外地方感相关研究成果发现(详见表3),通过相关学科研究方法的引进和借鉴,国外地方感的研究方法呈现由单一的定量或质性方法向定量与质性相结合的多元化研究方法发展。

表3 国外地方感的研究方法Table 3 The research method of sense of place in foreign countries

资料来源:根据参考文献[49]、[52]-[56]整理

首先,定量研究方法在地方感研究中被普遍采用。主要通过构建测量模型和量表,进行统计分析。地方感的测量模型成果主要有Relph建构的由稳定的自然环境、人的活动、意义和地方精神构成的因子模型[27],Steele建立的地方感因子模型,主要由自然环境、社会环境和个人或心理因子构成[3],Zube等提出了由人类、景观、相互作用、结果等因素构成的景观感知模型[50]。在量表设计方面,李克特量表(Likert Scaling)运用最为广泛。其中Williams等开发的关于地方依恋的测量量表最为经典[7,51]。其次,质性研究方法也是国外地方感研究常用的方法,根据研究内容的不同,研究方式主要有实地研究或者文献研究,获取资料的方法主要包括访谈、参与式观察、摄影、认知地图等,并对获取的资料进行质性分析。

由于地方感研究的复杂性,单一的研究方法并不能解释所有问题。定量研究主要目标是确定变量之间的关系、相互影响或因果关系,而质性研究注重现象与背景之间的关系,以及现象和行为对于行为主体的意义。多元化的混合研究方法结合二者优点,能够弥补单一研究的不足,增强研究的可信度。因此,定量与质性方法相结合的多元化研究方法有助于研究者进一步拓展地方感的研究。如Anacio等运用定量和质性相结合的研究方法来测量洪水多发地区居民的地方感,结果表明,尽管社区频繁经历洪水事件,但地方感作为一种功能机制,使居民能够适应并维持他们的住所[40]。

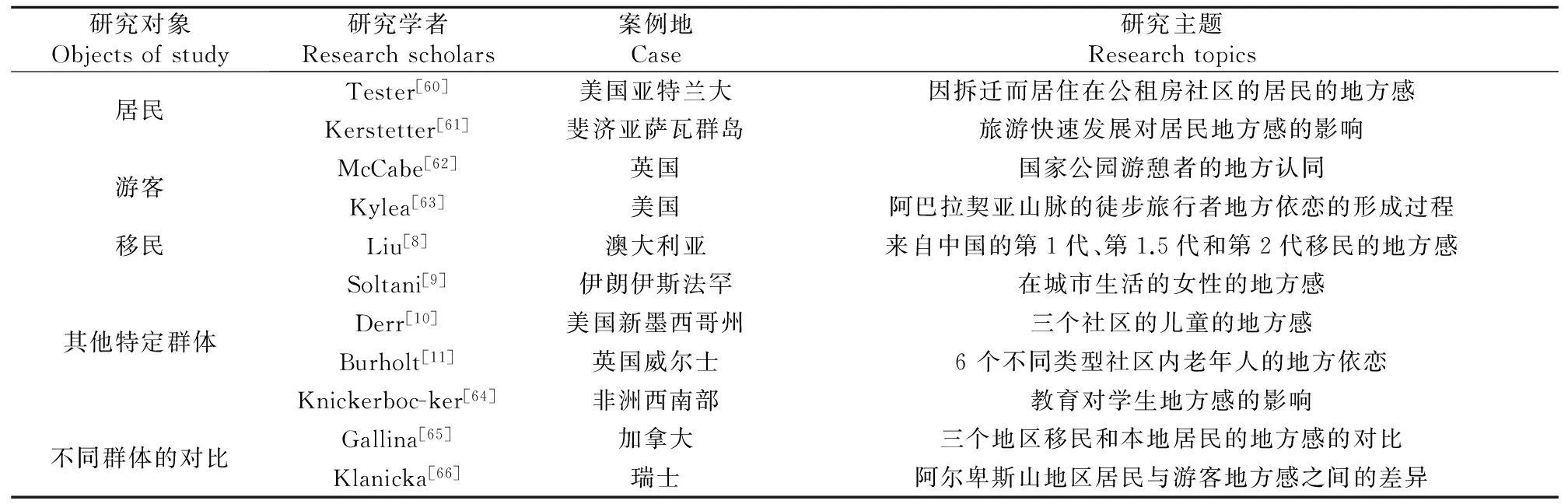

3.4 地方感的研究对象

国外地方感的相关应用研究主要集中于居民对社区的地方感研究、游客对旅游地的地方感研究、移民对于新地方的地方感研究等。研究对象除了居民、游客、移民,还包括其他特定群体如女性、儿童、老人、学生等的地方感研究,居民与移民、居民与游客等不同群体地方感的对比研究也受到关注(详见表4)。如Gu探讨了居住在北京胡同内居民的地方感,认为影响居民地方依恋和认同的因素主要有居住的时长、胡同的文化遗产价值、游客带来的影响、旅游带来的就业以及政府的政策等[57]。Bricker等探究了美国白水河皮筏船的游憩者对白水河的地方依恋[58]。Mazumdar等通过对美国加利福尼亚州小西贡地区移民的地方感进行分析,认为社区的建筑风格、移民的社交关系、商业和仪式活动是创造并维持地方感的重要因素[59]。

表4 国外地方感的研究对象Table 4 The research objects of sense of place in foreign countries

资料来源:作者根据参考文献[8]-[11]、[60]-[66]整理

4 结论与展望

4.1 结论

(1)从整体发展特征来看,国外地方感研究总体上呈现出日益完善和繁荣的趋势。一方面,地方感相关研究成果不断增多,总体上呈上升趋势。另一方面,地方感相关研究自20世纪20年代就已出现,但由于研究匮乏,处于萌芽阶段。直到60年代初步发展于环境心理和感知研究。20世纪70年代引入人文地理学,并进行实证研究,Relph(1976)的《地方与无地方性(Place and Placelessness)》一书被引最多,成为最热点引文。20世纪80到90年代一系列相关热点逐步呈现,地方感研究有了进一步发展。进入新世纪后,研究主题以地方感为中心,围绕依恋、认同、环境、社区等方面进一步展开研究。值得一提的是,研究者Tuan和Relph是地方感研究的集大成者。

(2)从研究内容来看,首先维度构成方面,国外学者普遍将地方感划分为地方依恋、地方认同与地方依赖3个维度,少数划分为2个或3个以上维度,呈现出多维化特征。其次是影响因素方面,地方感的影响因素主要有个人因素和地理环境因素。个人因素主要有性别、年龄、收入情况等方面。地理环境因素可以分为包括地方自然环境的独特性、地方人文环境的独特性、基础设施与服务、自然灾害等外力因素在内的物理环境因素,以及节日节庆、社会经济地位、宗教信仰、民俗活动等社会环境因素。再次是研究方法的多元化,在运用定量和质性研究之外,注重运用混合的研究方法,也涌现出使用认知地图、摄影法、照片、民族志分析等新方法。最后,研究对象方面除了较集中的居民、游客、移民、地产业主等,也关注如学生、女性、老年人等其他特定群体,也有一部分居民和移民、居民和游客的对比研究。

4.2 展望

综观国外地方感研究几十年的发展历程,研究的重点随着研究的不断深入几经更迭,研究方法也向着多元化不断完善,发展脉络十分清晰。从最早期对环境心理和感知的研究,以环境的视角来研究人与环境的关系,为后期地方感的研究奠定了基础。地方感引入到地理学研究之后,研究者对地方感的概念、维度、影响因素等问题进行了一系列实证研究。目前,地方感的研究更加关注现实问题,即通过地方感相关研究来深入了解人与地方之间的情感联系,从而建构和谐的人地关系。

未来地方感研究将进一步丰富研究方法和研究对象,更加注重解决实际问题,具体可总结为以下几点:(1)在注重运用多元研究方法的同时,应根据案例地的实际情况,采用合适且解释力强的方法,提高研究的科学性;(2)研究对象上除了更加关注居民、移民等人群之外,还可从宗教信仰、性别取向等角度来研究特殊群体的地方感,以及不同群体之间地方感的对比研究;(3)注重借鉴心理学、社会学、管理学、经济学等相关学科的理论和方法,加强多学科的交叉分析;(4)研究尺度聚焦微观,尝试从日常和微观的视角来研究地方感。

全球化背景下,地方不仅承载了人的情感,也满载着人对地方的记忆,人地关系愈加复杂,如何通过地方感来认识人与地方之间的关系,寻求人与地方和谐发展的途径,是今后地方感研究应当考虑的重点。在中国,许多学者也认识到了地方感研究的价值,除了充分借鉴国外地方感研究相关成果之外,不仅要加强理论框架的建构和方法的创新,还应注重国内现实背景下不同群体的地方感研究,通过多学科、多视角的探究,构建符合我国特色的地方感理论框架。

[1] TUAN Y F. Topophilia: A study of environmental perception[M]. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1974:5-13.

[2] 顾朝林.人文地理学导论[M].北京:科学出版社,2012:370.

[3] STEELE F. The sense of place[M]. Boston: CBI Publishing, 1981:1-216.

[4] HAY R. A rooted sense of place in cross-cultural perspective[J]. The Canadian Geographer, 1998,42(3):245-266.

[5] PRED A. Place as historically contingent process: Structuration and the time-geography of becoming places[J]. Annals of the Association of American Geographers, 1984,74(2):279-297.

[6] JORGENSEN B S, STEDMAN R C. Sense of place as an attitude: lakeshore owners attitudes toward their properties[J]. Journal of Environmental Psychology, 2001,21(3):233-248.

[7] WILLIAMS D R, PATTERSON M E, ROGGENBUCK J W. Beyond the commodity, metaphor: Examining emotional and symbolic attachment to place[J]. Leisure Science, 1992,14(1):29-46.

[8] LIU S L. A search for a place to call home: Negotiation of home, identity and senses of belonging among new migrants from the People’s Republic of China (PRC) to New Zealand[J]. Emotion, Space and Society, 2014(10):18-26.

[9] SOLTANI L, ZANGIABADI A, NASTARAN M. The quarter: An effective pattern for satisfying women’s sense of place in the city of Isfahan[J]. Cities, 2013(30):161-174.

[10] DERR V. Children’s sense of place in northern New Mexico[J]. Journal of Environmental Psychology, 2002(22):125-137.

[11] BURHOLT V, NAYLOR D. The relationship between rural community type and attachment to place for older people living in North Wales, UK[J]. Eur J Ageing, 2005,2(2):109-119.

[12] 唐文跃.地方感研究进展及研究框架[J].旅游学刊,2007(11):70-77.

[13] 朱竑,刘博.地方感、地方依恋与地方认同等概念的辨析及研究启示[J].华南师范大学学报(自然科学版),2011(1):1-8.

[14] 盛婷婷,杨钊.国外地方感研究进展与启示[J].人文地理,2015,30(4):11-17,115.

[15] 唐文跃,张捷,罗浩,等.九寨沟自然观光地旅游者地方感特征分析[J].地理学报,2007(6):599-608.

[16] 苏勤,钱树伟.世界遗产地旅游者地方感影响关系及机理分析——以苏州古典园林为例[J].地理学报,2012,67(8):1137-1148.

[17] 万基财,张捷,卢韶婧,等.九寨沟地方特质与旅游者地方依恋和环保行为倾向的关系[J].地理科学进展,2014,33(3):411-421.

[18] 唐文跃.九寨沟旅游者地方感对资源保护态度的影响[J].长江流域资源与环境,2011,20(5):574-578.

[19] 许振晓,张捷,Geoffrey Wall,等.居民地方感对区域旅游发展支持度影响——以九寨沟旅游核心社区为例[J].地理学报,2009,64(6):736-744.

[20] 李如铁,朱竑,唐蕾.城乡迁移背景下“消极”地方感研究——以广州市棠下村为例[J].人文地理,2017,32(3):27-35.

[21] 蔡晓梅,朱竑,刘晨.情境主题餐厅员工地方感特征及其形成原因——以广州味道云南食府为例[J].地理学报,2012,67(2):239-252.

[22] 陈悦,陈超美,刘则渊,等.CiteSpace知识图谱的方法论功能[J].科学学研究,2015,33(2):242-253.

[23] 于涛方,顾朝林.人文主义地理学——当代西方人文地理学的一个重要流派[J].地理学与国土研究,2000(2):68-74.

[24] LYNCH K. The Image of the City[M]. Combridge: The MIT Press,1960:6.

[25] 汤茂林.我国人文地理学研究方法多样化问题[J].地理研究,2009,28(4):865-882.

[26] 段义孚,志丞,左一鸥.人文主义地理学之我见[J].地理科学进展,2006(2):1-7.

[27] RELPH E. Place and placelessness[M]. London: Pion,1976:1-155.

[28] TUAN Y F. Space and place: the perspective of experience[M]. Minneapolis: University of Minnesota Press,1977:18.

[29] 朱竑,陈宁宁.近10年国际社会与文化地理研究的发展及启示——基于《Social and Cultural Geography》论文的统计分析[J].人文地理,2011,26(5):1-8.

[30] PROSHANSKY H M, FABIAN A K, KAMINOFF R. Place identity: Physical world socialization of the self[J]. Journal of Environmental Psychology, 1983,3(1):57-83.

[31] SHAMAI S. Sense of Place: an empirical measurement[J]. Geoforum, 1991,22(3):347-358.

[32] STEDMAND R C. Is it really just a social construction: the contribution of the physical environment to Sense of Place[J]. Society and Natural Resources, 2003,16(8):671-685.

[33] SMITH J S. Rural place attachment in Hispano urban centers[J]. Geographical Review, 2002,92(3):432-451.

[34] RAMKISSOON H, SMITH L D G, WEILER B. Testing the dimensionality of place attachment and its relationships with place satisfaction and pro-environmental behaviours: A structural equation modelling approach[J]. Tourism Management, 2013(36):552-566.

[35] LIM M, BARTON A C. Exploring insideness in urban children’s sense of place[J]. Journal of Environmental Psychology, 2010,30(3):328-337.

[36] NAZER B. Measuring sense of place: a scale for Michigan[J]. Administrative Theory & Praxis, 2004,26(3):362-382.

[37] PRETTY G H, CHIPUER H M, BRAMSTON P. Sense of Place amongst adolescents and adults in two rural Australian towns: the discriminating features of Place attachment, Sense of community and Place dependence in relation to Place identity[J]. Journal of Environmental Psychology, 2003,23(3):273-287.

[38] TAPSUWAN S, LEVISTON Z, TUCKER D. Community values and attitudes towards land use on the Gnangara Groundwater System: A sense of place study in Perth, Western Australia[J]. Landscape and Urban Planning, 2011,100(1-2):24-34.

[39] GHOOMI H A, YAZDANFAR S A, HOSSEINI S B, et al. Comparing the components of sense of place in the traditional and modern residential neighborhoods[J]. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2015(201):275-285.

[40] ANACIO D B, HILVANO N F, BURIAS I C. Dwelling structures in a flood-prone area in the Philippines: Sense of place and its functions for mitigating flood experiences[J]. International Journal of Disaster Risk Reduction, 2016(15):108-115.

[41] MCCUNN L J, GIFFORD R. Interrelations between sense of place, organizational commitment, and green neighborhoods[J]. Cities, 2014(41):20-29.

[42] MULLENDORE N D, ULRICH-SCHAD J D, PROKOPY L S. U.S. farmers’ sense of place and its relation to conservation behavior[J]. Landscape and Urban Planning, 2015(140):67-75.

[43] KHAKZAD S, GRIFFITH D. The role of fishing material culture in communities’ sense of place as an added-value in management of coastal areas[J]. Journal of Marine and Island Cultures, 2016(5):95-117.

[44] SOINI K, VAARALA H, POUTA E. Residents’ sense of place and landscape perception at the rural-urban interface[J]. Landscape and Urban Planning, 2012,104(1):124-134.

[45] TWIGGER-ROSS C L, UZZELL D L. Place and identity processes[J]. Journal of Environmental Psychology, 1996,16(3):205-220.

[46] WILLIAMS A, KITCHEN P. Sense of place in Hamilton, Ontario: A case study[J]. Social Indicators Research, 2012,108(2):257-276.

[47] BRES K D, DAVIS J. Celebrating group and place identity: A case study of a new regional festival[J]. Tourism Geographies, 2001,3(3):326-337.

[48] WILLIAMS A, KITCHEN P, DEMIGLIO L,et al. Sense of place in Hamilton, Ontario: Empirical results of a neighborhood-based survey[J]. Urban Geography, 2010,31(7):905-931.

[49] 风笑天.社会研究方法[M].第4版.北京:中国人民大学出版社,2013:285-286.

[50] ZUBE E H, SELL J L, TAYLOR J G. Landscape perception[J]. Landscape Planning, 1982(9):1-33.

[51] WILLIAMS D R, VASKE J J. The measurement of place attachment: validity and generalizability of a psychometric approach[J]. Forest Science, 2003,49(6):830-840.

[52] LARSON S, DEFREITAS D M, HICKS C C. Sense of place as a determinant of people’s attitudes towards the environment: Implications for natural resources management and planning in the Great Barrier Reef, Australia[J]. Journal of Environmental Management, 2013(117):226-234.

[53] MAZLOOMI S M, ARIFFIN S I, SHAHMINAN R N R. A comparative analysis of perceptual and demographic predictors of sense of place dimensions in the State Mosques of Malaysia[J]. Asian Journal of Social Psychology, 2014,17(2):128-140.

[54] AMSDEN B L, STEDMAN R C, KRUGER L E. The creation and maintenance of sense of place in a tourism-dependent community[J]. Leisure Sciences, 2011(33):32-51.

[55] VANNINI P, TAGGART J. Doing islandness: a non-repersentational approach to an island’s sense of place[J]. Cultural Geographies, 2013,20(2):225-242.

[56] SHAMSUDDIN S, UJANG N. Making places: The role of attachment in creating the sense of place for traditional streets in Malaysia[J]. Habitat International, 2008,32(3):399-409.

[57] GU H, RYAN C. Place attachment, identity and community impacts of tourism: The case of a Beijing hutong[J]. Tourism Management, 2008,29(4):637-647.

[58] BRICKER K S, KERSTETTER D L. Level of specialization and place attachment: an exploratory study of whitewater recreationists[J]. Leisure Sciences, 2000,22(4):233-257.

[59] MAZUMDAR S, MAZUMDAR S, DOCUYANAN F. Creating a sense of place: the Vietnamese-Americans and Little Saigon[J]. Journal of Environmental Psychology, 2000,20(4):319-333.

[60] TESTER G, RUEL E, ANDERSON A, et al. Sense of place among Atlanta Public Housing Residents[J]. Journal of Urban Health, 2011,88(3):436-453.

[61] KERSTETTER D, BRICKER K S. Exploring Fijian’s sense of place after exposure to tourism development[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2009,17(6):691-708.

[62] MCCABE S, STOKOE E H. Place and identity in tourists’ accounts[J]. Annals of Tourism Research, 2004,31(3):601-622.

[63] KYLEA G T, MOWENB A J, TARRATC M. Linking place preferences with place meaning: An examination of the relationship between place motivation and place attachment[J]. Journal of Environmental Psychology, 2004(24):439-454.

[64] KNICKERBOCKER L M. Enhancing the development of sense of place using reflective field journal techniques during a traveling school semester[D]. Bozeman, Montana: Montana State University, 2012:1-74.

[65] GALLINA M, WILLIAMS A. Variations in sense of place across immigrant status and gender in hamilton, ontario; saskatoon, saskatchewan; and, charlottetown, prince edward island, canada[J]. Social Indicators Research, 2015(121):241-252.

[66] KLANICKA S, BUCHECKER M, HUNZIKER M, et al. Local’s and tourists’ sense of place, a case study of a Swiss alpine village[J]. Mountain Research and Development, 2006,26(1):55-63.