山西云丘山传统民居营造技艺研究*

2018-03-21薛林平

薛林平 郑 旭

1 引言

云丘山位于山西省临汾市乡宁县南部的关王庙乡,吕梁山与临汾盆地的过渡地带,在大地构造上,属于华北陆块的山西隆起地区,地表面受黄土高原的东延影响,境内山峦起伏,高差悬殊,沟壑纵横,海拔多在800-1000米以上[1],是自然遗产和文化遗产合璧的名山胜地,其自然景观独特奇异,人文景观丰富多彩。《乡宁县志》曾这样描述云丘山:“春树葱茏、夏林苍翠、秋风丹染、冬松傲雪,四时山花吐香,常年流水潺潺”。云丘山的民居处晋中南窑洞区的临汾区域,属于晋南民居。晋南位于山西最南端,地形复杂,从而导致晋南民居呈多样性分布。一般而言,在山区多为窑洞院落,且主要的建筑材料为石头,或砖石并用,受地形的影响多为叠落式院落[2]。云丘山地区的传统资源丰富,且有著名的马壁峪河和盐商古道马壁峪穿过此地[3]。在该区域内分布着大量的传统村落①,民居以明清时期的石砌窑洞为主,也有部分土窑洞和上世纪50至70年代末的瓦房建筑。

当地民居的形成与自然环境有着密切的关系,包括地形、气候、日照、风向和风速等。正是由于各地区自然环境的不同,才在一定程度上产生了不同种类的民居形态。因此,“顺应自然,因地制宜,就地取材”等建造思维也就成为当地民居建筑的显著特色,也是其地域性的直接表达。例如,在村落布局时,通常选择顺应地形建造,表达了因地制宜的建造理念。为获取更好的光照,村落选址在山的向阳面,使整个村落中的院落坐北朝南,且正房或主要房间都拥有较好的采光。为避免水患,将村落建在山腰,可以避免洪水带来的威胁[4]。这些措施或建造思维,无不体现出人与自然、自然与村落和民居的和谐关系。同时,从侧面也反映出自然环境对传统民居形成的重要性。

2 传统民居布局

2.1 民居院落布局原则

云丘山地区传统民居的选址,需按古代风水理论的要求进行确定。就布局而言,主要注意以下四个方面:

一是地势。云丘山地区的民居院落依照“后不能空,前不能挡”的建造思维进行建造。当地的窑洞民居,或窑院的正房,多以靠山为主,如果背靠的是山凹或者山沟则为大忌,且民居院落前面则需向阳开阔。

二是方位。云丘山当地有句俗语:“有钱不住东南窑”,即东边和南边的窑洞不住人,要住北边和西边的窑洞。在院落中,北窑是朝向最好的窑洞,全天日照时间最长,而且冬天阳光可以照在窑洞的深处,而夏天阳光照射又比较浅。南窑全天无阳光,是朝向最差的窑洞。西窑仅次于北窑,早上太阳从东边升起,正好照在西窑,可以较早获得阳光,而到下午太阳照在东窑,晒得厉害,住东窑则特别热,而西窑到下午则晒不到太阳。所以从朝向来说,北窑最好,其次是西窑,然后是东窑,南窑最差。在进行院落布局时,需充分考虑方位因素,使其更有利于人们居住,达到人与自然的和谐。

三是单孔窑。窑洞的窑孔数应为单数。云丘山每一组窑洞也有讲究,所谓“单为阳,双为阴,”“奇为阳,偶为阴。”当地窑洞多数为三孔窑,或者五孔窑,一般都是单数,很少用双数,除非受地形或基地长宽大小的限制。

四是中间为大。云丘山当地讲究“中间为大”,即中间的窑孔必须比两边的窑孔宽至少两厘米,高至少两厘米。这主要是因为中间的窑洞主要是给长辈居住,这也表达了对长辈的尊敬。

2.2 民居院落布局形制

云丘山地区的山地地形使村落形成带状式或组团式,带状式沿等高线布置,组团式则利用山间平地建村。而民居院落为适应不同的地形形态,而产生不同民居形制,如联排式、合院式、窑上院式和窑楼式。

2.2.1 联排式

联排式是指一排窑洞朝一个方向做横向衍生(图1),孔数以3孔至7孔的靠崖窑或接口窑为主,且通常与村落道路或小广场相结合布置(图2)。之所以采用靠崖窑或接口窑与道路或小广场相结合的布局形式,是因为利用山体开挖为窑的靠崖窑或接口窑不占用或较少占用纵深空间,而道路和小广场又是村落中必有的公共空间,因此这样的形式可最小程度的占用纵深空间。而这种形制的横向衍生性,沿地形形态布置,又充分的利用了山地的横向空间,所以联排适应带状式村落或山地的空间特征,因此得到广泛的应用。从联排式的平面形态来看,主要由直线型和折线型构成(图3),这些形态并非人们故意为之,而是伴随着地形的变化而随机产生。

图1 联排式窑洞

图2 联排式窑洞沿道路和广场布置图

图3 联排式窑洞平面形态图

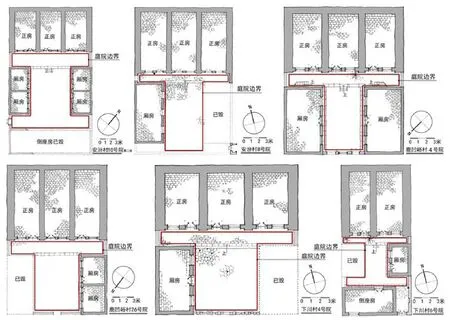

2.2.2 合院式

云丘山的合院式窑洞可分为三合院和四合院,以及横向衍生的两进院落或三进院落(图4)。之所以为横向衍生,主要是在较陡地形的影响下,无论是带状式或组团式村落,纵向空间都较为有限,而村落顺应地形建造,可获得足够横向空间。因此,合院式的横向衍生也是为了适应山地空间特征而形成。

合院式按厢房与正房的位置关系划分,可分为无遮挡式和遮挡式。无遮挡式是指厢房没有遮挡正房(图5),使院落庭院呈规整的横向长方形,而院落的边界则呈现不规则形态,其优势是正房拥有更好的采光和通风条件,从而可以适当的加深正房窑洞的深度,这种形制的院落正房通常为靠崖窑或接口窑,也是为节约纵向空间。遮挡式是指厢房部分遮挡正房(图6),使四合院的庭院呈“工”字形,三合院的庭院呈“T”字形[5],院落的边界呈规整的方形,这种形制的院落正房通常为锢窑。

图4 合院式院落形制图

通过对合院式中无遮挡式和遮挡式院落形制的比较,可得出这两种院落形制在不同的地形中,具有不同的优势。云丘山多为山区,带状式村落沿等高线建造,组团式村落建在山间较为平坦的区域。因此,当村落沿等高线建造时,地形较陡,从而使建造院落的纵深空间非常有限。无遮挡式的院落布局与遮挡式的院落布局相比,具有两大优势:一是无遮挡式院落的正房为靠崖窑或接口窑,不占用纵深空间;二是正房和厢房之间不需要一定的间隔供正房采光和通风,厢房的一面山墙可紧靠正房,而往左右两侧后退,节约纵深空间。当村落建在山间较为平坦的区域时,遮挡式的院落布局与无遮挡式的院落布局相比,具有较大优势。在遮挡式的院落布局中,厢房的后墙和正房的山墙同在一条线上,使院落的边界形成一个规整方形,这样更利于在较为平坦的地方建造,以及可以更好的组合院落,做到更合理的利用土地。而在无遮挡式的院落布局中,为了更好利用横向空间,节约纵深空间,厢房向左右两侧平移,使院落边界无法形成规整的方形,当院落与院落组合时,院落之间常产生不能利用小块土地,造成土地的浪费,不利于院落的组合。因此,通过以上分析,虽然两种形制都为合院式,但为了适应地形的需要却产生了不同的形态。当在建造院落时,地形较陡,适合选择无遮挡式的院落平面布局;当地形较平坦,适合选择遮挡式的院落平面形制。

图5 无遮挡式合院院落形制图

图6 遮挡式合院院落形制图

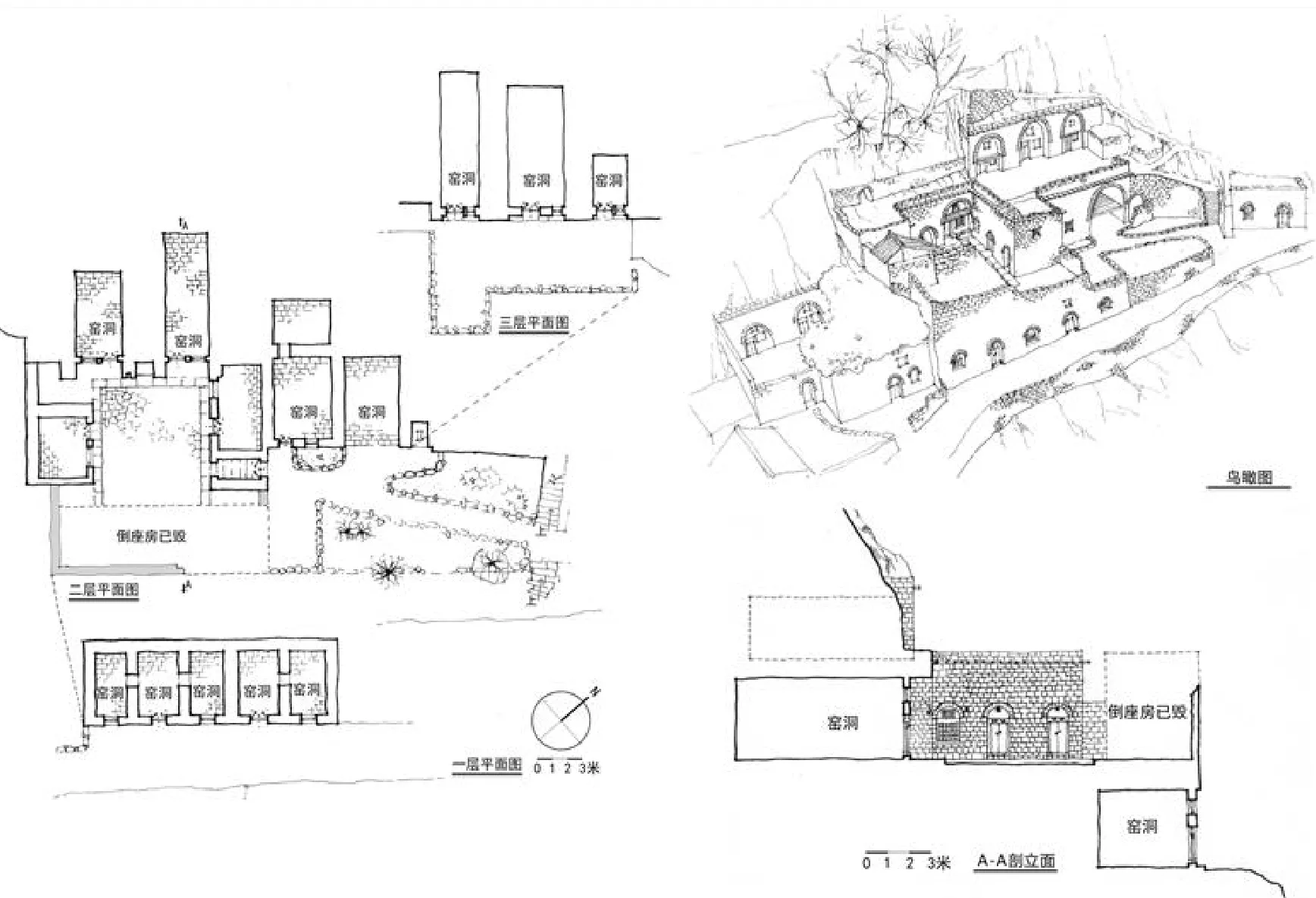

2.2.3 窑上院式

窑上院式依据地势起伏,层层而上,其上层窑洞利用下层窑洞的屋顶作为内院空间的一种布局形式[6](图7),这种形式的院落也是为适应当地山地空间特征,主要表现在两个方面。一是底层建筑可为上层院落提供充足的纵深空间。如图7的柴家上院,由三层院落或建筑构成,一层为连续的五孔窑洞,其屋顶为二层的合院提供了建造基础,同时二层的窑洞屋顶又为三层的窑洞提供了建造基础;二是正房的窑洞为靠崖窑,可节约纵深空间。窑上院式是根据地形把水平衍生转变成了竖向衍生,这也体现了古人对环境、地形的理解,以及在解决建筑与自然、地形的和谐关系时所体现的建造思维。

图7 窑上院式窑洞形制图

2.2.4 窑楼式

窑楼式即瓦窑结合式建筑,是一种由窑洞和瓦房建筑上下组合而成的建筑形式,一层为窑洞,二层则是以一层窑洞屋顶为基础而建的抬梁式瓦房建筑。这种类型的建筑也是伴随着特定地形环境而产生的建筑形式,可解决地形带来的局部高差问题,代表了当地传统建筑的一大特色。由于云丘山地区多为山地村落,在有些特殊的地形或院落组合中,为了更好的与地形结合,或更有效的利用空间,而盖起了这种窑瓦结合的两层建筑,其上下层为两个独立的部分。窑楼式主要有两种布置方式,一是独栋布置,街道位于建筑的前后,上下两层都临街,且上下层出入口方向相反,水平标高相差约2.5米(图8);二是与院落结合布置,下层临街,上层面朝民居庭院,与正房相对而立,一般为合院式院落中的倒座房(图9)。这种形式的建筑,底层窑洞可以为上层建筑提供更大的空间,从而加大深度。在当地大多数一层建筑中,这种组合的两层建筑也是向外来人们展示当地传统民居或建筑多样性的一种形式。

3 典型民居之石砌锢窑营造技艺

3.1 营造筹备

3.1.1 工匠组织

石砌锢窑的工匠配备至少需要1至2名大工,且通常为技术精湛的石匠,负责砌石头、规整石头和起券。其他小工若干,对于小工的人数并没有很严格的要求,只是人越多施工的进度就越快。云丘山地区工匠与房主之间的关系主要经历了三个阶段,如下:

图8 独栋布置的窑楼式民居形制图

图9 与院落结合布置的窑楼式民居形制图

第一个阶段是20世纪80年代以前。这段时期建窑基本上是相互帮忙,或者可以理解为人际关系效应,即靠血缘、种族等关系为纽带,拉近人与人之间的联系而产生的作用。所以一般找来的工匠都是自家亲戚或者本村人,他们之间的基本原则就是“你修窑洞我帮你,我修窑洞你帮我”。有了这个原则才能使这种关系能维持下去。这种关系的优劣很明显,优点是保存了人与人之间的依赖性,人们知道只有相互帮助才能更好的生活,这也促进了村落环境的和谐发展,这也是聚落最初产生的原因。不好之处是工期太长,完工的时间具有不确定性。

第二个阶段是20世纪80年代至2004年。这段时期主要是以日计薪。根据调查和走访工匠得知,20世纪80年代工匠工资每天3块钱,到2004年的时候大工每天的工资为80至90元,小工50至60元。这种形式是随着改革开放和经济发展而产生,对经济社会而言,也是一种“进化”。当然,也是在社会经济的冲击下,以往的人与人相互帮助的工作模式也逐渐被淘汰。究其根本原因,应该是人们在新的社会经济关系的影响下,使其原有的社会观念发生变化,或者是接受了新的社会观念。

第三个阶段是2004年至今。这段时期主要是包工包料,或包工不包料。2004年云丘山景区正式成立,并进入开发模式,老百姓都住进了新房,而古村则由景区统一开发。为了便于管理,则把建窑的任务交给包工头,然后制定合同,并规定项目工期、价格等约定。

3.1.2 材料准备

俗语说:“一年修盖,三年备料”,备料的时间通常要长于修窑的时间。石砌锢窑需要准备的材料主要有砌窑洞的青石,粘接用的石灰和黄土,抹墙的灰膏,砌窑脸和盘炕的土坯与砖。

青石比较硬和脆,好加工,吸水性较大,而且时间久了,颜色会成蓝色,较为美观。主要用于窑洞的基础、窑腿、拱券、窑脸等部位的砌筑,应用范围非常广。准备石材之前先要估算石材的用量,一般按方计算,即地基用量,窑腿用量,拱券用量,窑脸和窑面用量之和,在加上20%,或30%的余量。之所以采用这样的计算方式,是因为石头的大小不一,没有办法做到很精确。

石灰和黄土也是在当地获得。当地有专门烧石灰的石灰窖,先把石灰窖的底部用石头垒成像篦子似的形状,然后在其上面一层石头,一层煤。在垒好的最上面用石灰抹一层,密封好。最后在底下烧火,把里面的煤引燃,大概半个月的时间,就能烧好。

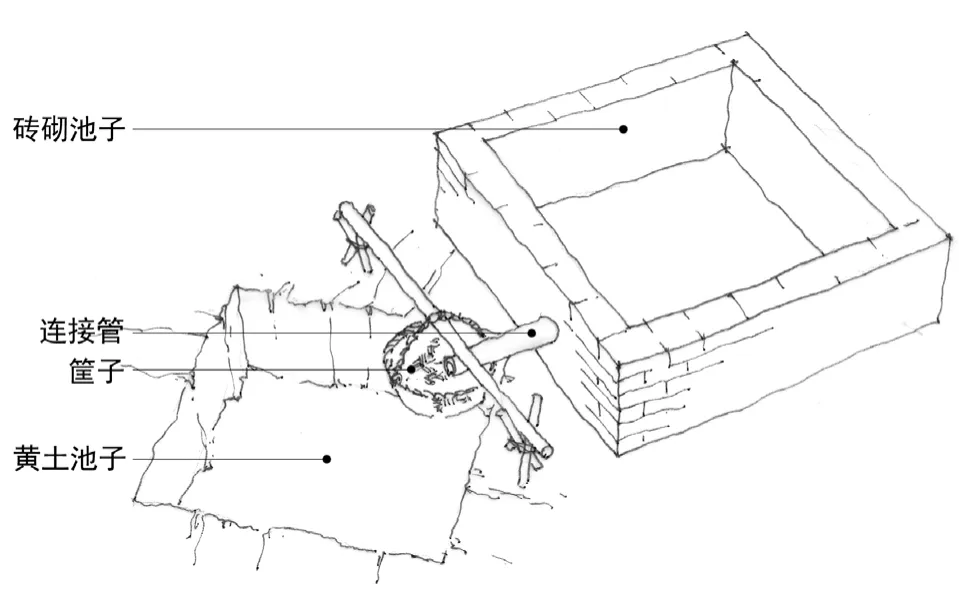

灰膏是用白灰制作而成,整个过程叫作“凝灰”(图10)。先在黄土上挖一个池子,在其上方架一个用藤条编的筐。然后在黄土池子旁边用砖砌一个池子,两个池子之间用一根管子连接。把烧好的石灰放入用砖砌的池子里,用水搅拌,水和石灰通过管子流到筐里,筐起到过滤的作用,把大的渣子留在筐里,细的随着水流到挖好的黄土池子里。一个月以后,等池子里的水完全渗透,灰就变成了灰膏,也就是白灰膏。窑洞内部的墙面抹的就是白灰膏加棉花。

图10 灰膏制作示意图

土坯和砖,砖主要取自于瓦窑沟的砖瓦窑,土坯由自己制作。制作土坯前,先要做一个土坯模(图11),尺寸主要根据所用土坯砖的大小而定,通常是一个宽0.3米,长0.35米,高0.05米的木框。模具有4个边,先固定好两个长边和一个短边,在两个长边没有固定的一端内部各开一个内凹槽,槽的宽度要比木板的厚度宽2毫米左右,这样活动板才能抽出来。在木板的外面做一个“U”形板箍住活动木板,在活动木板和“U”形板相互作用下,使土坯模更加牢固。模具做好以后,放入泥,然后用土坯压夯实。土坯压的下面是一块方的石板,上面是木制的手把。石板为长宽0.25米的方形,比土坯模小,这样才能完全夯实土坯。手把与石板的链接是在石板上开一个孔,然后将手把敲在孔里。取土坯的时候,把外面的“U”形板取掉,然后把活动木板抽出。取出土坯砖后,将其放置在太阳下晒干,这样就完成了整个土坯砖的制作。

图11 土坯模分解图

3.2 营造技术

云丘山地区石砌锢窑的构成要素统一,主要由地基、窑腿、后墙、拱券、窑脸、烟囱等要素构成。其营造流程是选址布局和审批—放线和砌地基—砌窑腿和后墙—起拱券—窑顶—砌窑脸等。建造窑洞通常选择在春天,主要有两个方面的原因,一是天气,春天比较温暖,不冷不热,冬天寒冷,砌石头的灰容易冻成块,不能施工,夏天又太热;二是春天建好窑洞,可以经过夏天的暴晒,使窑洞变得干燥,居住时不会感到太潮湿。

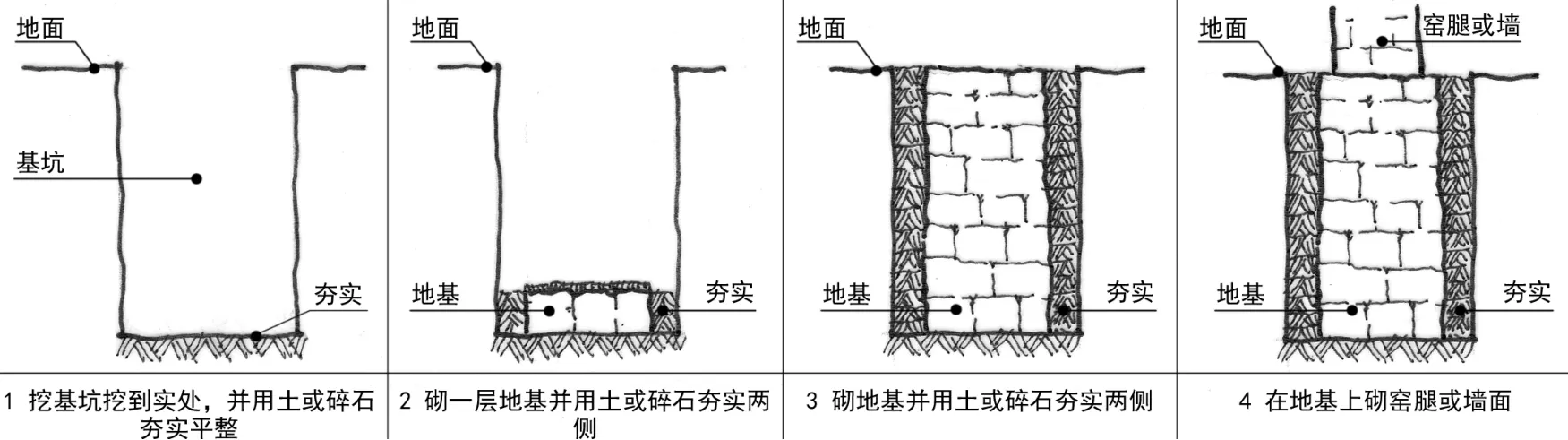

3.2.1 放线和砌地基

放线就是要确定窑洞基坑的位置和尺寸,前提是先确定好窑洞的进深和面宽,以及窑腿的宽度。通常地基的宽度比窑腿宽0.4米,即一边宽0.2米,基坑宽度比地基要宽0.4米,这样有助于操作的方便性(图12)。线放好后,用白灰做上标记,然后用铁锹和洋镐开始挖基坑,需要挖到比较结实的土层,挖到石层是最理想的状态,通常挖的深度都在1米左右。挖好基坑以后,对基坑底部进行夯实。地基砌筑的高度应与地面齐平,然后将地基周边的缝隙用土回填并夯实(图13)。砌筑时需要拉找平线,以保证地基的平直。石头应错缝砌筑,且转角处和不同位置地基的相交处应相互咬合。

图12 放线示意图

图13 地基砌筑图

3.2.2 砌窑腿和后墙

窑腿是承重的主要构件,厚度根据具体位置的不同而有所不同,可分为中间窑腿和边窑腿。中间窑腿厚度介于0.7至0.8米,边窑腿厚度介于1至1.5米。边窑腿之所以比中间窑腿厚,因为中间窑腿两边的拱券可以相互抵消一部分的侧推力,而边窑腿承担了更大的拱券侧推力。窑腿的高度一般为2米左右,深度则为窑孔的深度。窑洞的深度没有特别的要求,主要根据基地的大小和房主的需求确定,笔者调查最深的窑洞位于后庄古村,深30米。两个窑腿内壁之间的距离则为窑孔的宽度,通过笔者对工匠的走访和对148孔窑的测绘,没有发现超过4.5米的窑洞,最宽的窑洞位于安汾古村,宽为4.3米,窑孔的平均宽度在3米左右。

窑腿和后墙应同时砌筑,后墙砌的高度与窑腿保持一致。这样可以保证窑腿和后墙相交处相互咬合(图14)。窑腿和后墙都用石头砌筑,为保证强度,内部不能填土,且应错缝砌筑,以保证墙的整体性。在砌的过程中预留出炕的排烟孔。砌筑应达到灰浆饱满,墙面整齐,窑面的石头可以用錾子凿平整,以保证平整度。

图14 窑腿和后墙砌筑图

3.2.3 起拱券

拱券是锢窑民居中非常重要的受力构件,关系到整个窑洞的安全性与稳定性,其砌筑主要包括三个步骤,即搭模架、砌拱券和砌压券石。

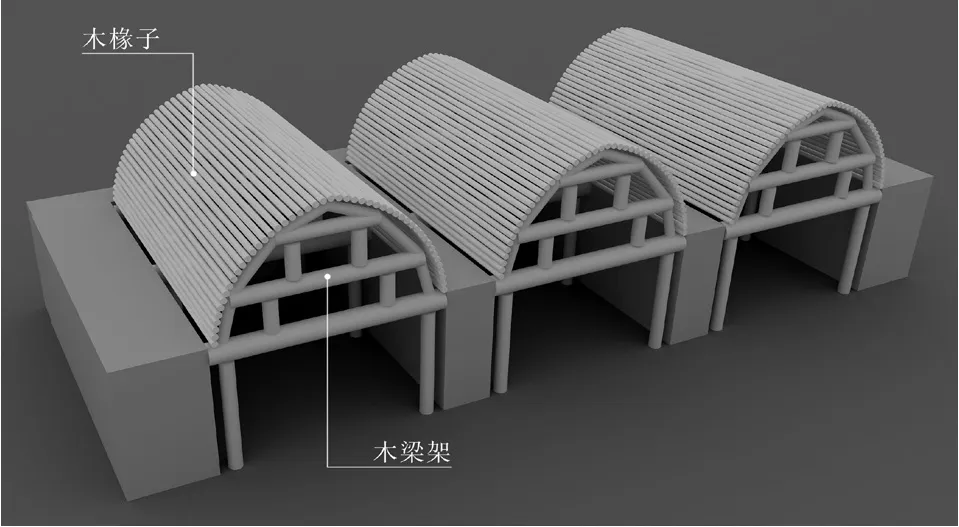

首先,按选定的拱券搭模架。云丘山地区的拱券主要有尖拱、半圆拱和弧形拱,模架选择也应根据拱券的形式确定。搭模架的材料主要采用柏木、楸木、齐格木和褶子木。模架主要由两个部分组成(图15),即木梁架和木椽子。

其次,在搭好的木模架上砌拱券。在砌拱券前,先在木椽子上铺一层麦秸泥,这有利于室内基层面找平。砌筑时,应注意两点:一是从两侧同时向上砌筑,使其保持一定的稳定性;二是层数通常为单数层,有利于顶部收口处理。

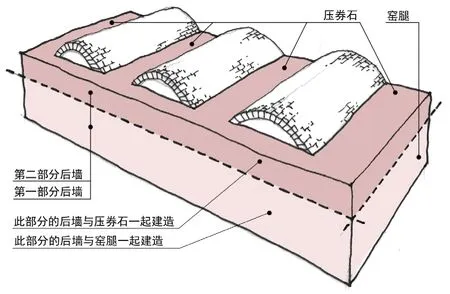

最后,在券脚之间,以及边上券脚砌压券石,其作用是压住券脚,使拱券更加稳定结实。压券石砌筑的高度是券脚到券顶之间垂直距离的三分之二,例如券脚到券顶的垂直距离为1.5米,则压券石至少需要1米高。在砌压券石的同时,应同后墙一起砌筑,高度和压券石齐平,这样可以使后墙和压券石相互咬合,更加结实牢固(图16)。

图15 搭模架

图16 压券石和后墙的关系图

3.2.4 窑顶

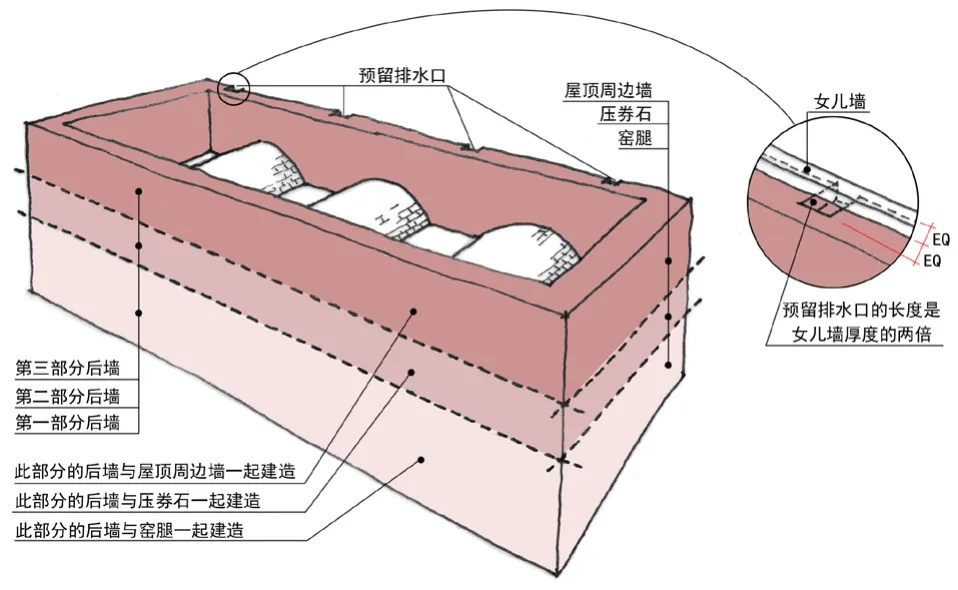

拱券以上的部位称为窑顶,主要的修建流程是砌边墙和后墙、回填土、排水口和防水层。

首先,砌边墙和后墙。在窑洞的正面和边压券石上砌厚约为0.7米,高约券顶向上1米的墙。这三面墙和后墙应同时砌筑,并保证相邻两面墙的相交处相互咬合。砌筑时需拉找平线和垂直线,以保证墙面的平直,且应预留出排水口的位置(图17)。

图17 另外三面墙和后墙的关系图

接着,回填土。在窑顶内部填土,经济条件较好的家庭也可采用3:7的白灰和土。填土的高度应为夯实后与周边的墙一样高。夯实的时候应使屋面有一定的坡度,从窑洞的后面到前面保持1:10的坡度,因为窑洞的排水口通常位于正面,这也和当地的习俗有关,当地人把屋顶流下来水视为财,所以必须留在自家院子里[7]。

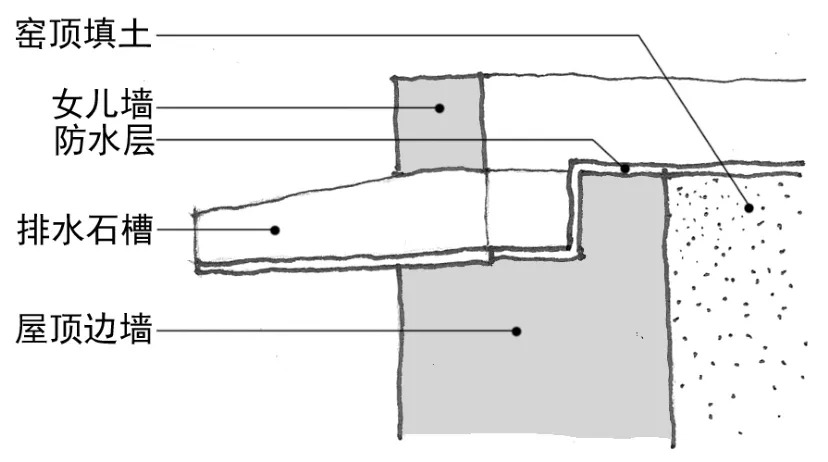

然后,处理排水口。石砌锢窑通常用女儿墙和排水口的组合形式。石匠会先做一个长0.7至0.8米的排水石槽,然后安置在预留好的排水口里(图18)。然后在四周砌女儿墙,厚度通常为0.2米,且比屋面高0.2米。

最后,防水层。家里条件很差的家庭基本不做防水,所以连续下3天雨,通常会漏。条件较好的家庭采用3:7的白灰和土,加入适当的水,厚度为0.15到0.2米。铺防水层应注意屋顶与女儿墙之间的缝隙处理,以及排水口的的排水处理。

图18 锢窑排水口示意图

3.2.5 砌窑脸

窑脸是整个窑洞构成中最丰富的要素,占了立面的大部分面积,高度约占整个立面的三分之二。窑脸按墙面材质可分为三类(图19):一是石材墙面,整个窑脸用石材砌成;二是砖墙面,窑脸用砖砌成;三是砖石结合墙面,窑脸的下部用石材,高度与窗台石齐平,约0.9米,上部用砖砌,这样做有利于顶部拱形处的砌筑。

窑洞的门窗多为“一门两窗”式,采用木制作而成,且形式简单,窗户多为方格状。门窗主要有两种类型:一是拱形门窗,如图19B,门窗的上方没有过梁,而是采用砖或石材起拱来承受门窗上部传下来的重量;二是方形门窗,如图19A,门窗的上方用木制的过梁作为支撑来承担其上方墙面的重量,这两种形式在云丘山都较为常见。

图19 窑脸示意图

不管采用什么材质的窑脸,基本的砌筑方法和流程都一致(图20)。如图20A,首先砌好门窗过梁以下的墙面,并同时砌筑好窗台石和门枕石。门枕石有三种砌法,即嵌入墙体内、埋入地下和独立在外。其次,如图20B,将门框和窗框嵌入墙体内,并安装好门窗过梁。最后,如图20C,砌上方的墙面和安装上窗框。

图20 窑脸砌筑流程图

3.3 营造精神述求

云丘山地区有很多营造仪式,不仅表达了人们对神灵的敬畏之情,也对一些不正当行为产生约束作用。云丘山石砌窑洞的营造仪式主要包括动土仪式、合拢仪式和谢土仪式,这些仪式有一些共同特点:都对日期有严格的要求,需由阴阳先生确定日期;都是建造中某个程序的关键点;都与房主有密切的关系;都对人们的信仰具有重要意义。建造当中的各种仪式活动都发生在人们感到没有安全保障的时候,或是因为焦虑、担忧、愧疚和恐惧。反过来,在生活中不重要的事、结果可知的事、自己能办到的事、简单且安全的事就很少有繁杂的仪式和禁忌。

这些建造仪式之所以能够存在,并经历很长时间,最明显的原因是满足了人对快乐、幸福、平安等方面的追求[8]。云丘山地区营造中的各种仪式促成了一个和谐融洽的村落内部环境。因此,在村落建设的时候,需要研究精神营造,即精神营造在村落建设中具有什么样的作用。其实作用可概括为两个方面:一是能保障村落的安全,由于拥有共同的信仰,共同的习俗,使他们的世界观、人生观和价值观非常接近;二是能加强人与人之间的联系。现在,随着这些仪式或者习俗的逐渐消失,重视的程度也在下滑,这可能也会导致某种社会关系的变化,例如建造工匠组织关系的变化,从以往的相互帮助到金钱关系。究其原因,这些仪式的消失大体可概括以下几点:社会科学的发展使人们相信科学;社会经济的发展使人们富裕,不再需要向神灵祈祷;社会稳定也使人们追求神灵庇佑的程度下降;社会各种文化的交融与冲击。

总而言之,也许是社会变化导致建造习俗传承的停滞,因此应该确定建造文化怎样保持与社会的关系,或许应该探索一种新的保护方式。

4 结语

本文主要是对云丘山传统民居的营造进行调查研究,先从民居院落布局入手,了解房屋的选址与布局。再对当地最为典型的石砌锢窑进行调查,从前期准备,到技术,再到为追求心理满足的营造精神诉求。进而得出当地传统民居的营造即体现出严谨性和科学性,也体现出乡土建筑的随意性。这样的随意性主要基于当时特定环境的需要,根据实际情况做出的相应调整。涉及安全,或对人们非常重要的事情时,通常表现出严谨性和科学性。如石砌锢窑的起拱,拱券的长宽高比例必须控制在一定的范围内,需严格把控。而对安全影响较小,或不太重要的事情,则表现出一定的随意性,同时也是当地民居变化丰富,形式多样主要原因。如窑脸的用材,有砖窑脸、石窑脸和土坯窑脸,也有砖和石,或砖和土坯,或石和土坯结合砌筑的窑脸,具体采用什么材质,主要还是由当时的特定情况决定。实际上,随意性和严谨性是相对的存在,在社会发展中也在不断的变化。如建造中的习俗,在过去,这件事情对当时的人们非常重要,是获取心里安全的重要途径,所以在建造过程中是必须进行的项目,然而社会的发展,科学的进步,这些建造仪式被逐渐简化,或退出历史舞台。

说明:

文中图片均为作者绘制或拍摄。

注释:

①云丘山位于关王庙乡,共有八处中国传统村落,即塔尔坡村、鼎石村、康家坪村、鹿凹峪村、上川村、下川村、安汾村和后庄村,该乡是山西省各乡镇中拥有中国传统村落最多的乡,统计截止时间为2017年9月。

[1]乡宁县志编纂委员会.乡宁县志[M].北京:新华出版社,1992:45.

[2]王金平,徐强,韩卫城.山西民居[M].北京:中国建筑工业出版社,2009:156-159.

[3]吴庚,赵意空.乡宁县志[M].民国六年刊本.台湾:成文出版社,1968:27-53.

[4]郑旭,王鑫.堡寨聚落防御性空间解构及保护——以冷泉村为例[J].南方建筑,2016(06):19-24.

[5]郑旭,薛林平.灵石县冷泉古村传统民居研究[J].华中建筑,2016(07):172-177.

[6]薛林平.山西古村镇系列丛书——李家山古村[M].北京:中国建筑工业出版社,2013:58-125.

[7]薛林平,郑旭.山西古村镇系列丛书——冷泉古村[M].北京:中国建筑工业出版社,2016:55.

[8]潘曦.纳西族乡土建筑建造范式研究[D].北京:清华大学建筑学院,2014:200-230.