Autar量表联合SBAR模式对髋关节置换术术后下肢深静脉血栓形成的影响

2018-03-12叶敏戴海红

叶敏,戴海红

(台州骨伤医院,浙江 温岭317500)

下肢深静脉血栓(deep venous thrombosis,DVT)是髋关节置换术术后常见的并发症,严重者出现致死性肺栓塞[1]。采用科学、客观的风险评估工具对DVT高危患者进行早期筛查,并针对DVT高风险因素制定针对性的护理措施是预防DVT的关键[2]。Autar深静脉血栓形成风险评估量表 (简称Autar量表)[3-4]是以Virchow静脉血栓形成三大因素为依据提出的一种风险预测工具,国外应用较多。此外,有效的医护沟通模式可提高护理质量,间接改善患者预后,“现状-背景-评估-建议”(SBAR)模式是一种标准化的、以证据为基础的转运沟通模式,医护之间可通过该模式简明、正确、及时地交流传递信息,帮助相关人员充分了解患者情况,明确重点,以全面提高护理工作质量[5]。本研究探讨Autar量表联合SBAR沟通模式对髋关节置换术后DVT发生率和抗凝治疗依从性的影响,从而为预防髋关节置换术后DVT的发生提供新的护理思路。

1 资料与方法

1.1 一般资料 以2015年12月-2017年12月本院接受髋关节手术的106例为研究对象,具体术式包括股骨头置换术和全髋关节置换术,采用随机数字表法将其分为常规护理组和联合评估组,每组各53 例。纳入标准:(1)年龄>18 周岁;(2)首次行髋关节置换术;(3)无相关手术用药和抗凝药过敏史。排除标准:(1)凝血功能障碍,抗凝禁忌或恶性肿瘤者;(2)有 DVT 或 PE 史者;(3)妊娠或哺乳期以及活动受限;(4)活动性出血、感染、剧烈疼痛者;(5)有脑卒中病史者,存在语言、功能、智力功能障碍者;(6)长期应用激素、非类固醇类药物、抗凝药物者,心、肝、肾功能障碍者。常规护理组:男28例,女25 例;年龄 53-85 岁,平均(62.7±13.2)岁。 联合评估组:男31例,女22例;年龄55-87岁,平均(63.0±12.8)岁。两组一般资料比较差异均无统计学意义(均P>0.05),详见表1。本研究获医院伦理委员会批准同意,患者或家属均签署知情同意书。

表1 两组一般资料比较

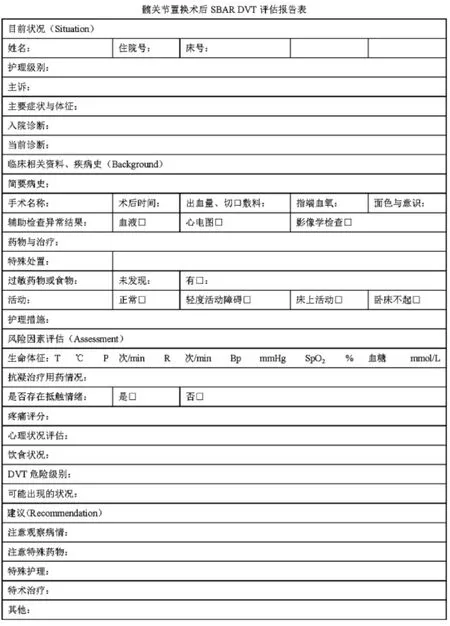

1.2 方法 常规护理组采取常规护理干预,包括宣教血栓知识、饮食指导、功能锻炼指导等,嘱进食有营养、易消化的清淡食物,避免食用高脂肪、高胆固醇含量的食物和辛辣刺激型性食物,保持大便通畅;术后密切观察双下肢皮温、色泽、肿胀程度、疼痛、麻木、静脉充盈时间、动脉搏动等,视情况遵医嘱予抗凝治疗。若患者突发咳嗽、呼吸困难、胸痛、咯血、口唇发绀等症状,则考虑发生PE,立即通知医生实施抢救。离院前进行出院指导,包括嘱患者改变吸烟、饮食等不良习惯,继续进行患肢功能锻炼,告知遵医嘱服药,定期来门诊进行复查等。联合评估组采取基于Autar深静脉血栓风险评估量表[3-4]联合SBAR模式[6]的护理干预,具体为:(1)使用Autar量表对DVT相关风险进行评估,包括7个风险因素,分别为年龄、BMI、外科手术、创伤风险、活动性、高风险疾病、特殊风险。根据量表可分为低危(≤10分,DVT发生率≤10%)、中危 (<11-14分,DVT发生率11%~40%)和高危(≥15分,DVT发生率≥41%)[6]。 (2)SBAR 沟通模式:对护理人员进行SBAR沟通模式的培训,建立符合髋关节置换术的SBAR模式和报告表(图1),手术室护士、病房护士和接班护士应在同一份交班表格上逐一填写,进行有序及时地交班。(3)护理措施:成立病区预防DVT护理小组,根据患者的DVT发生风险制定个体化护理方案。积极沟通,告知术后DVT相关风险,向家属及本人宣教有效预防措施。医护配合保证医嘱的良好下达,综合应用基本预防、药物抗凝和机械性预防等措施进行分级护理干预。基本干预措施包括术后抬高患肢,指导患者有效咳嗽和深呼吸,指导并鼓励患肢早期主动或被动活动,关节活动 15-20次/min,每次持续 1~2分钟,每 2~4小时进行1次,直至可扶拐下地活动为止。物理干预措施为术后1~7天应用下肢间歇充气装置,60min/次,2次/d,或下肢弹性袜套、足底静脉泵等,以模拟正常行走情况。药物抗凝首选低分子肝素腹壁下注射,或利伐沙班口服等,用药期间检测凝血相关指标。对中低危者采取基本干预措施。对高危者联合基本干预、物理干预以及药物抗凝治疗。对出现可疑血栓症状者,应立即报告医生行彩色多普勒超声检查,由医生进行临床诊断和处理。出院前与患者及家属一起制定出院后计划,根据患者的恢复情况指导其康复活动,包括负重行走、上下楼梯、参与休闲性的肢体活动等,对自我疼痛评估和腰围的监测管理等方法进行指导[8]。护理人员在出院后通过信息平台加强与患者的联系,通过多媒体的交流方式向患者进行预防DVT相关知识的再教育,提高患者的自我管理能力,必要时上门随访,发现问题后及时进行整改和详细掌握出院后DVT发生情况,评估患者DVT的预防措施实施情况,分析其依从性[7]。由病区护士长负责监督相关预防措施落实情况,及时发现、反馈和沟通存在的问题[8]。

图1 SBAR DVT转运评估样表

1.3 观察指标 术后3个月内定期或按需行彩超或血管造影检查,如有以下表现之一则定义为DVT阳性[1]:(1)静脉管腔内可见实性低回声或无回声;(2)静脉管径增宽且不能被压闭;(3)血栓段静脉内仅可见少量血流信号或完全无血流信号;(4)脉冲多普勒显示频谱和呼吸变化不一致或无血流;记录两组DVT阳性率及发生部位。记录并比较两组下床活动时间、住院时间、住院费用。出院前调查患者及家属对护理工作的满意度。干预前后分别应用自行设计的抗凝知识测试表和自我管理能力评价表[9-10]对两组抗凝知识水平和自我管理能力水平进行评价,总分分别为30分和20分,得分越高者抗凝知识掌握良好,自我管理能力越高。采用自行设计的抗凝治疗遵医行为调查表对两组患者的遵医行为进行评价,内容包括定期复查、避免卧床时间过长或久站、遵医嘱用药、按要求坚持康复锻炼、控制不良生活习惯等,全部做到则视为完全依从,部分做到为部分依从,不能完成任意一项为完全不依从。

1.4 统计学处理 采用SPSS23.0统计学分析软件进行本研究数据资料的统计学处理,应用(±s)描述符合正态分布的计量资料,比较采用t检验;采用百分率(%)描述计数资料,两组间比较采用χ2检验;等级资料组间比较采用秩和检验。

2 结果

2.1 术后DVT发生情况 术后3个月内常规护理组9例(16.98%)出现有症状的DVT,以发热、下肢肿痛为主要表现。9例中2例为不完全性血栓,发生于术侧腘静脉和股静脉;6例单侧完全性血栓,其中术侧的腓静脉中段、术侧髂股静脉、术侧股静脉和腘静脉上端各2例;1例为双侧血栓,其中手术侧的股深静脉、股浅静脉和股总静脉发生不完全性血栓,对侧的股静脉和髂外静脉发生完全性血栓。联合评估组2例(3.77%)发生DVT,均为不完全性血栓,2例血栓分别位于术侧胫后静脉近端及术侧腘静脉和股静脉。两组DVT发生率差异有统计学意义(P<0.05)。11例血栓患者予溶栓、抗凝和对症治疗后好转,静脉彩超见血栓部位再通。

2.2 住院情况 与常规护理组比较,联合评估组下床活动时间及住院时间缩短,住院费用较常规护理组下降,差异有统计学意义(P<0.05),详见表2。

表2 两组住院情况比较(±s)

表2 两组住院情况比较(±s)

与常规护理组比较*P<0.05

组别 n 下床活动时间(d)住院时间(d)住院费用(万)常规护理组 5 3 5.5 6±2.5 9 2 1.0 7±1 0.1 4 9.5 6±1.2 3联合评估组 5 3 2.1 3±1.2 7* 1 1.6 3±2.4 1* 8.7 8±1.9 4*

2.3 护理满意度 联合评估组(98.11%,52/53)较常规护理组(86.79%,46/52)高,差异具有统计学意义(P<0.05)。

2.4 抗凝知识及自我管理 护理干预后两组抗凝知识评分及自我管理能力评分均较干预前升高(P<0.05),且联合评估组抗凝知识得分和自我管理能力评分均高于常规护理组,差异均有统计学意义(P<0.05)。 详见表 3。

表3 两组抗凝知识和自我管理能力评分(±s,分)

表3 两组抗凝知识和自我管理能力评分(±s,分)

与干预前比较*P<0.05;与常规护理组比较#P<0.05

抗凝知识评分 自我管理能力评分干预前 干预后 干预前 干预后常规护理组 5 3 1 2.6 4±4.5 1 1 7.7 3±3.8 5*1 0.2 1±3.1 7 1 8.4 5±4.0 9*联合评估组 5 3 1 2.1 7±4.9 4 2 2.6 2±4.7 3#*9.9 3±4.5 2 2 2.0 3±4.2 7#*组别 n

2.5 依从性 联合评估组完全依从率较常规护理组高,差异有统计学意义(P<0.05)。详见表4。

表4 两组治疗依从性比较[n(%)]

3 讨论

Autar量表在预警骨科手术患者围术期DVT的发生风险中具有较好的内部一致性信度和预测效度,其各次评分的Cronbach’s α系数均高于0.7,其诊断价值也较高,诊断灵敏度可达76.47%~88.57%[11]。张成欢等[12]对Autar血栓风险评估量表在评估骨科关节置换术术后DVT形成风险的研究显示,评定为高DVT发生风险的关节置换者其DVT发生率与评分呈正相关,并认为该量表对发现DVT的预测能力较高。

SBAR沟通模式是一种标准的、以证据为基础的沟通模式,其被广泛应用于美国医疗机构中,在减少因医护间转运沟通不良而对患者造成的伤害方面具有显著效果,可实现医护之间的有效沟通,避免信息不足、信息模糊等问题。SBAR模式包含现状(situation)、背景(background)、评估(assessment)和建议(recommendation)4 个程序,分别表示目前发生了什么、什么原因导致的、问题是什么和如何解决。研究显示,SBAR沟通模式应用于急重症等病房中可显著提高医务人员的满意度,降低患者在转运过程中不安全事件的发生率,可将不安全事件的发生率由50%降低至10%左右[13]。该转运沟通模式一方面可使医生更快做出更为准确的判断,从而及时对患者进行救治;另一方面其可使接班护士明确护理的重点,及时发现患者病情变化,从而减少不安全事件的出现,提高护理质量。

本研究结果显示,Autar量表联合SBAR模式对髋关节置换术后患者进行护理可有效降低DVT的发生率,缩短卧床时间、住院时间及住院费用,同时提高医生、护士和患者对护理服务的满意度。Autar量表对护理工作具有可靠地指导性,根据评分情况制定出重点突出、层次分明的护理计划,对病情变化进行严密监控,一旦Autar评分达到临界点,及时提醒医生进行相应的处理,作好相应的救治准备,并有依据地提高监护频率。尤其对临床经验不足和专业知识缺乏的年轻护士,可帮助其对潜在风险人群进行识别和发现。而SBAR模式则可进一步提高医护工作的配合密切性,不仅有利于医生快速且准确掌握患者情况,还提高了护理人员对患者病情的观察能力,进行批判性思维的能力和实施有针对性护理的能力,从而可进一步降低DVT风险的发生,同时也提高了护理的满意度[14]。

DVT的预防和治疗中良好的依从性才能对疾病进行有效控制,患者的预后才能得到更好地改善。本研究结果显示,Autar量表联合SBRA模式应用于髋关节置换术患者可显著提高患者对抗凝知识的掌握情况,提高其自我管理能力,调动患者的积极性,使其主动、积极地参与到治疗和康复中,改善患者的抗凝治疗依从性。

综上所述,对行髋关节置换术的患者联合应用Autar深静脉血栓风险评估量表和SBAR转运模式可缩短卧床及住院时间,帮助患者深入认识抗凝治疗的相关知识,加强自我管理能力,提高其抗凝治疗的依从性,有利于显著降低术后DVT发生率,并提高患者的护理满意度。