从“R+P”到轨道紧凑城市

——香港铁路统计数据背后的故事

2018-03-08殷子渊

殷子渊

一、香港城市空间与轨道系统的关联统计数据

城市发展是一个缓慢和长期的过程,城市形态的形成和统计数据背后的成因也是系统而非孤立或片段的。香港的高密度紧凑形态和高效的公共交通(特别是轨道交通)系统的形成不是局部城市空间建设的结果,需要各个方面长期和系统的协作才能实现。统计数据反映了城市运作的状态,剖析其背后的系统成因可以在城市问题研究、政策制定、项目建设等不同层面找到答案。

截至2017年底,统计数据显示香港常驻居民为739万(2018年统计资料),每天乘坐公共交通出行约有1321.6万次,其中铁路出行580.28万,分担43.9%;机动车(领牌)约76.5万辆,其中72.1%为私家车(Transport Department of HKSAR, Whole Report of Monthly Traffic and Transport Digest, Nov.2017)。有近50%居民居住在港铁站500m范围,其中有55%的物业为公屋[1](低收入住宅)。香港城市空间在轨道站周边存在明显的集聚现象,以居住单元密度为对象的研究发现,在香港约60%以居住功能为主的片区中,有45个车站周边500m的居住单元密度大于所在区域的平均密度,有43个200m车站核心区域的居住单元密度大于站域(500m)范围。站域居住空间集聚程度最高的是沙田、屯门、葵青等区域,多数比值大于1.5,对比城市中心区和新市镇的站域居住单元密度数据可以发现,前者明显高于后者,但是两者200m核心区域的指标基本趋同。这从侧面说明了在非中心区域轨道站对周边城市空间存在更强的吸引和集聚的作用。居住空间的集聚也会带来城市设施的集聚,根据Baidu-POI数据分析,港铁站站域普遍存在各类设施集聚的现象,其中有超过50个车站的生活、娱乐和教育设施密度高于周边片区;超过46个车站的医疗、综合商业和政府机构密度较高。综合以上数据可以归纳:香港的城市形态非常紧凑,以城市轨道交通系统为核心具有明显的集聚现象,有利于抑制机动车增加的速度,促进城市可持续发展。

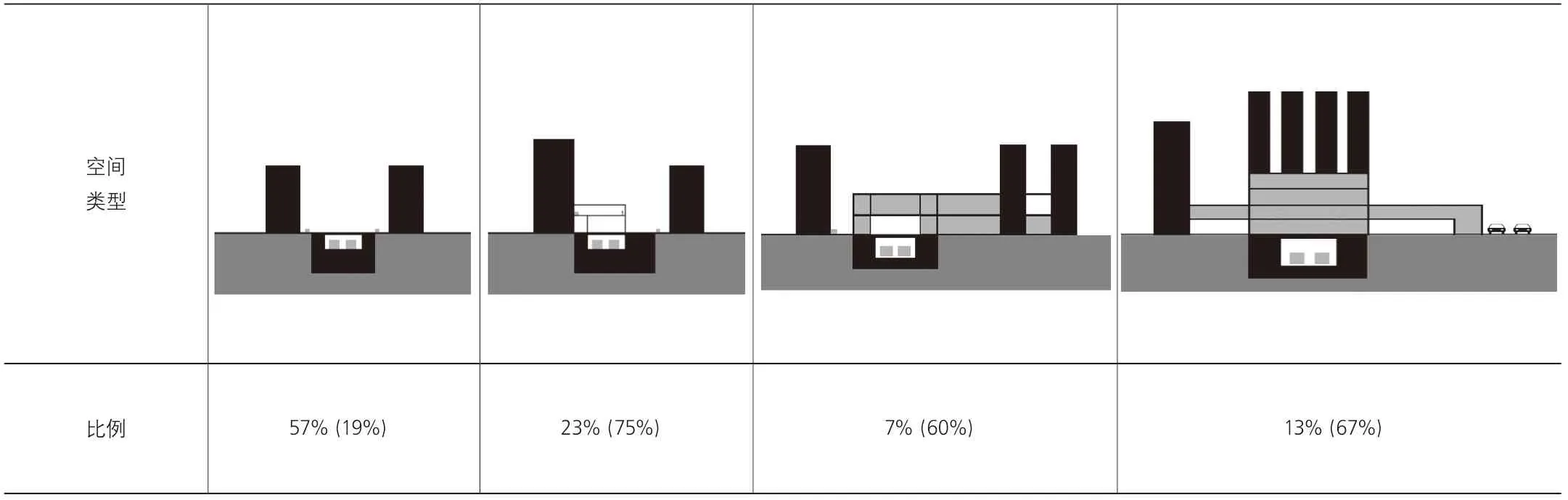

轨道站的高密度综合开发是空间集聚的有效措施之一,其紧凑形态的重要特征是超过40%的轨道站建设成为不同类型的上盖物业(表1)。使用上盖物业的类型为变量与城市空间集聚程度进行的量化关联分析研究发现,200m核心区的集聚程度与车站是否与上盖物业直接相关。在复杂的城市建设过程中,协调各方利益和技术措施实现综合开发是很多高密度城市的建设目标,港铁公司提出的“轨道加物业”(R+P)发展模式是实现这一目标的重要手段。以往的研究发现,“R+P”发展方式与车站综合开发有显著关联,城市中心区域和新市镇中心关联度最高,落实综合开发策略不仅依赖设计、建造等具体技术问题,“R+P”发展模式本质上包含了经济、物权、管理等一系列问题,背后是50多年来系统的基础研究、法制建设和机制完善等历程。

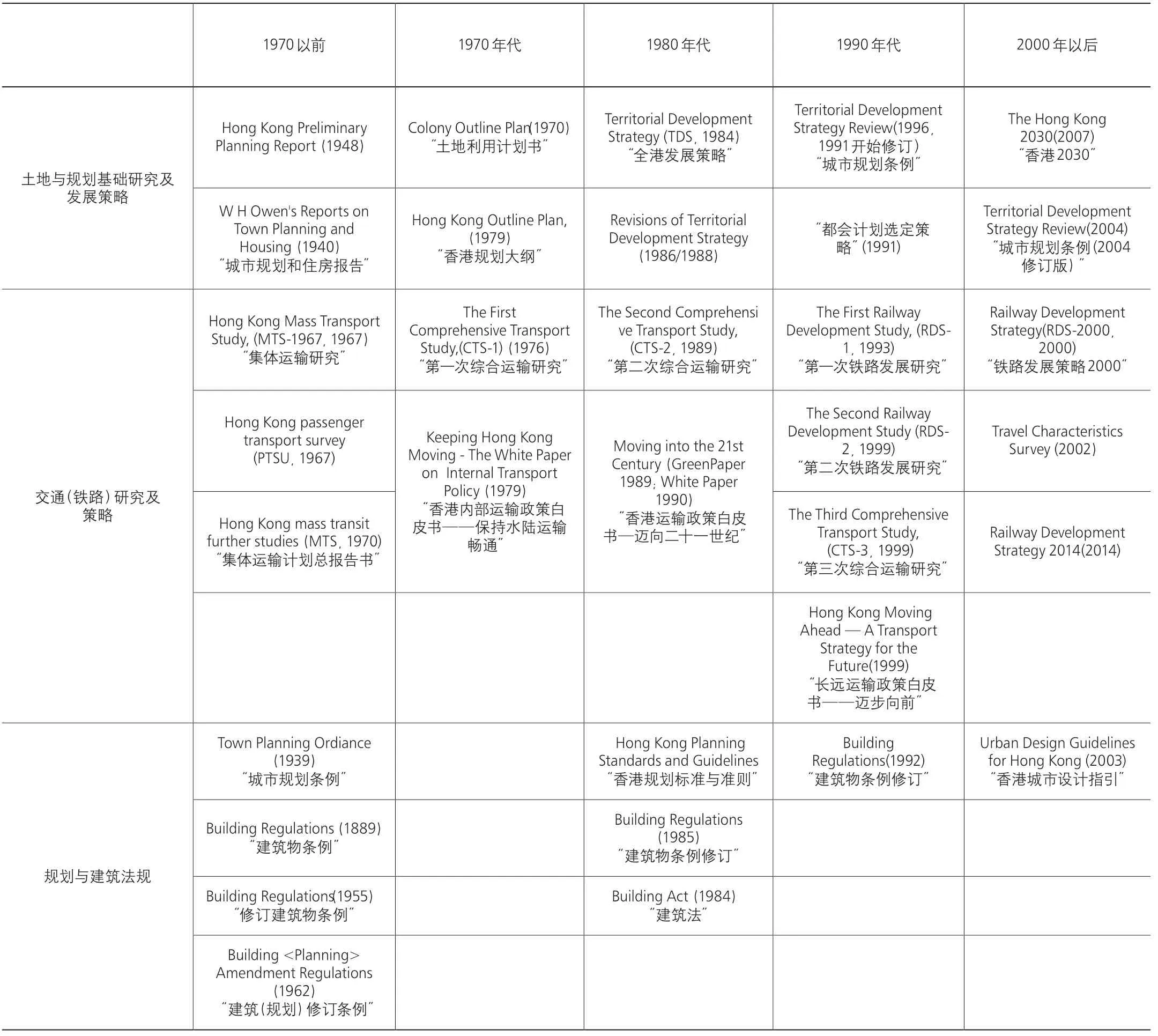

二、基础研究与法制建设

深入和有前瞻性的基础研究是政府制定长期规划的重要依据和基础,合理、有弹性的规划是城市发展的基本框架,设计导则是落实整体思想的具体步骤。香港形成以轨道系统为核心的紧凑城市形态是各部分工作协同作用的结果。

1948年港英政府委托英国规划师亚拔高比(Abercrombie)完成的《亚拔高比报告》(Patrick Abercrombie, Hong Kong Preliminary Planning Report, Government Printer,Hong Kong, 1948)是香港现代城市建设的基础,初步提出了法定图则的概念、发展新市镇和建设铁路系统等。1965年政府开始着手研究现代轨道系统,1967年Freeman等完成了香港集体运输研究(Hong Kong Mass Transport Study),1970年 形 成《集体运输计划总报告书》,明确了铁路建设的必要性,政府同年完成了《土地利用计 划 书》(Colony Outline Plan)。1964年开始的《香港乘客运输研究》(Hong Kong passenger transport survey)初步提出轨道框架,1970年完成的《集体运输计划总报告书》根据实际发展提出了修改建议,轨道系统“分期兴建”并确定“早期系统”规模。时隔十年,1976年“The First Comprehensive Transport Study ”(CTS-1)完成,提出铁路的“修正早期系统”,同时期《香港规划大纲》(Hong Kong Outline Plan)颁布。香港特区政府于1975年建立了铁路公司,正式开始了轨道系统建设。

1980年代香港快速发展,政策与法规也日益完善。作为城市发展的基本规划纲要,《全港发展策略》(Territorial Development Strategy , TDS)于1984年推出,随之进行了《城市规划条例》(Revisions of Territorial Development Strategy)的修订并制定了《香港规划标准与准则》(Hong Kong Planning Standards and Guidelines),初步完善了城市规划和建设的法制体系。同时进行的《第二次综合运输研究》(The Second Comprehensive Transport Study, CTS-2)于1989年完成,并公布《走向21世纪》(Moving into the 21st Century)白皮书,本时期的研究从宏观角度提出了大运能公共交通的重要性,强调优先发展公共交通应对人口迁徙带来的出行需求。这个时期香港轨道网络初步成型,市区和新市镇快速发展。

1991年《城市规划条例》(Territorial Development Strategy Review)再次修订,针对铁路的专项研究《第一次铁路发展研究 》(The First Railway Development Study,RDS-1)于1993年开始,1999年完成了《第二次铁路发展研究》(The Second Railway Development Study , RDS-2)和《第三次综合运输研究》(The Third Comprehensive Transport Study, CTS-3),并推出《长远运输政策白皮书——迈步向前》(Hong Kong Moving Ahead—A Transport Strategy for the Future),明确充分运用铁路并使其成为客运系统骨干,将土地利用规划与交通统一考虑,沿铁路沿线密集发展。

2000年后,基础研究和法规体系继续完善,政府委托Arup公司进行了“出行特征调查”(Travel Characteristics Survey,2002),支持相关政策和规划的完善。《城市规划条例(2004修订版)》《铁路发展策略2000》《香港2030》等陆续颁布, 明确了一系列市镇建设和轨道支线发展的计划,《铁路发展策略2014》确定至2031年铁路网络的总长度会进一步增加超过300公里,届时港铁会覆盖全港人口75%,而就业岗位区域亦达到85%的范围。

结合综合研究定期调整城市发展纲要和铁路建设策略,在时空层面为香港城市紧凑发展提供了理论和思想基础,指引政府各部门在土地供给、规划管理、项目运作等方面制定政策促进轨道与城市的紧密结合(表2)。其具体作用在轨道系统和站点与城市空间的紧密程度上也有明显反映,随着时间推移,较晚发展的轨道站点与城市的衔接越紧凑,线路上的综合发展项目占比越高,比较典型的案例是东涌线和将军澳线。

三、土地供应、规划及建筑管控流程

香港“城市规划和发展制度的中心是在于法治精神”,强调“依法办事”“审批”和“仲裁”,以契约为产权合约机制,在土地弹性推出和批租的基础上,授予港铁土地特别经营许可,在研究轨道线路伊始分析整体建设成本、土地发展计划,并与政府协商形成批地条款,并以原始土地价格计入港铁建设成本,上盖物业的发展权向其他发展商招标后产生的“土地溢价”和项目获利分成则计入港铁公司利润,作为轨道建设和运营的资金。

表1 港铁站空间关系类型及占比(括号中数据为该类型车站R+P项目占 比)

表2 香港城市规划、铁路等相关研究、法规及策略发展 历程

香港的法定图则是直接控制城市建设的工具,图则分为三类:分区计划大纲、发展审批地区图、市区重建局发展计划图,分别管控大部分城市区域、新界部分乡郊区域、重建发展和旧区更新区域。其中包含核准图、注释和说明书,核准图反映土地利用布局,注释对适宜的建筑类型进行说明,两者都具有法律效力[2]。注释包括“注释”(Notes)和“土地用图表”(Schedule of Uses),后者一般包括“用途”“规划意向”和“备注”,“用途”通常分为“经常允许”和“需向城市规划委员会申请”两栏,围绕重要的港铁站,如九龙和东涌,都是综合开发区(CDA),左栏是空的[3],所有建设内容需要通过发展大纲图和发展蓝图审批后经两个月的公共咨询后确定。较长的公示周期和上诉制度虽然导致申报流程周期变长,但利于各方利益的平衡,特别是保障公众话语权。

土地供给及其规划管控是调控城市形态的重要环节,需要协调整体规划思想的发展和保育城市多元活力;同时平衡商业效益和公共利益。这种土地功能和具体建设方案的管理方式有利于通过功能设置的灵活性增加土地混合度;政府部门审查申报大纲图控制城市发展具体功能和规模;公示和不同利益方的申述环节保证社会公共利益的体现。

四、“R+P”策略与香港铁路

城市铁路的建设成本和运营费用是各类基础设施中占比最高的系统之一。实现社会效益和经济效益的双赢需要合理和高效的项目实施、管理和运营团队。香港在20世纪末有三家铁路公司,其中政府全资的香港地下铁路公司(Mass Transit Railway Corporation,MTRC)运行各个地铁线路;政府全资的九广铁路公司(Kowloon-Canton Railway Corporation, KCRC)运营的九广铁路(现改名为东铁)和新界的轻铁;香港电车公司在港岛运营的香港电车。21世纪初在原地铁公司基础上重组的香港铁路公司(港铁)目前管理运营了除港岛电车以外的所有铁路线路。

香港地下铁路公司于1975年由政府成立,2000年注册为有限公司,政府出售23%的股份并于同年上市成为股份公司;2007年合并九广铁路业务并更名为港铁公司。作为公共交通的骨干,港铁(MTR)运营的线路共有230.9km,在各个车站共持有1399个零售店铺,共57300m2;自持出租的物业中有21.25万m2商业、3.94万m2办公和1.53万m2其他类型;其物业管理公司负责了75.8万m2的商业和9.6万套住宅的日常管理。在北京、深圳、杭州等城市也有不同规模的业务开展[4]。轨道加物业(R+P, Rail+Property)是港铁公司提出的香港轨道发展思想,结合土地溢价收入和物业租金回报平衡轨道的建设和运营费用,实现这一平衡的核心点在于港铁公司的性质和政府赋予港铁公司的土地专营权。

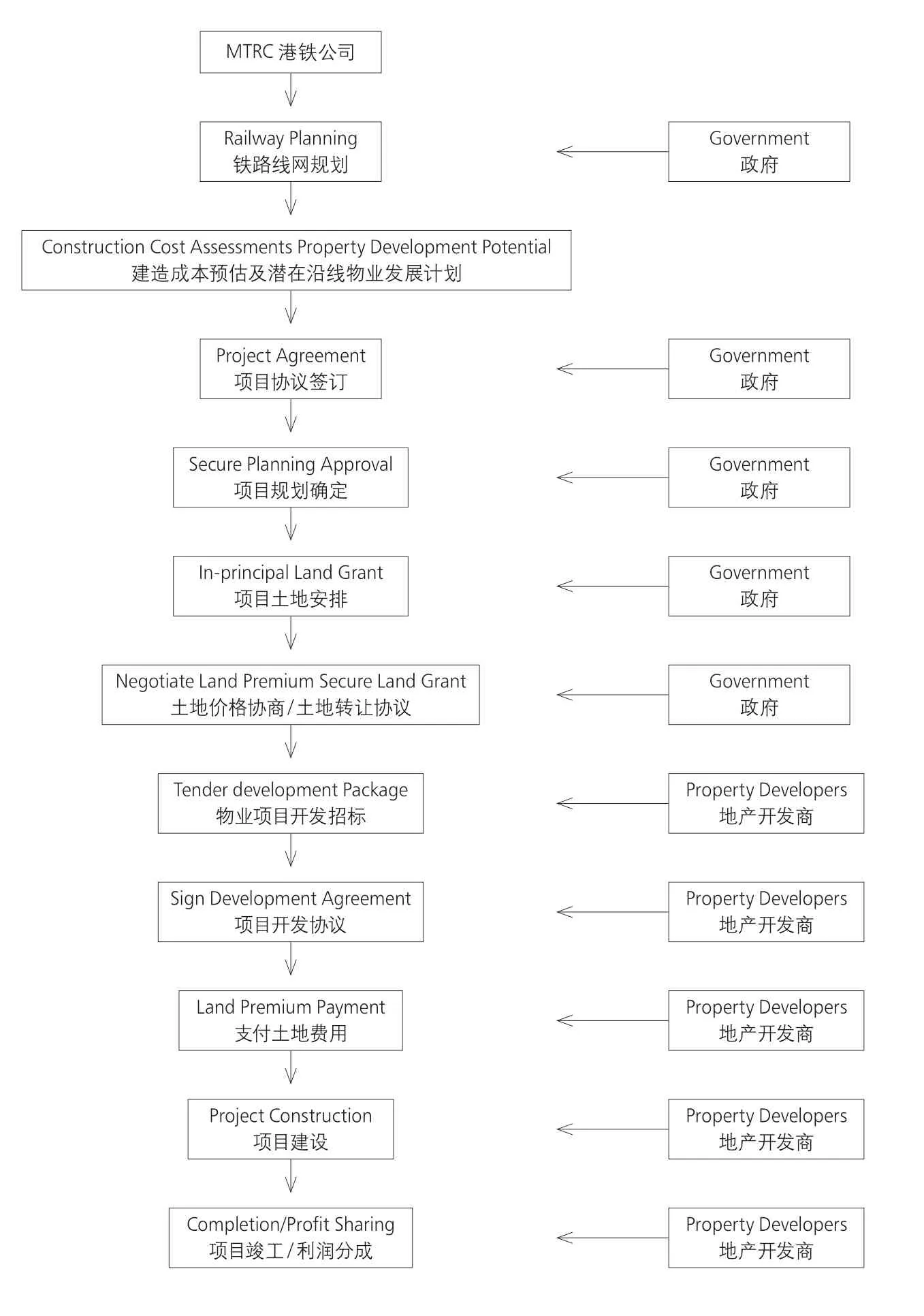

政府控股同时按照上市公司相关规定运营,要求港铁既要对政府负责,也要向股东负责。另外铁路运输是关乎民生的基础设施,因此在投资回报之外,更需要代表政府关注社会效益。在线路规划和车站选址的同时,港铁公司根据建设和运营成本的估算向政府提交土地使用的计划,在站点周边选择合适的土地,经过政府批准获得特别开发权并按照铁路线路开通前的条件评估土地价格,根据开发进度分期向政府支付相关费用。其后结合站点进行设计的土地将会推向市场竞价寻找开发合作公司,之间形成的土地溢价、项目开发后的利润分成和港铁持有的物业运营和相关物业管理收入会成为香港铁路建设和运营管理的费用,并按照上市公司规定管控和披露(表3)。

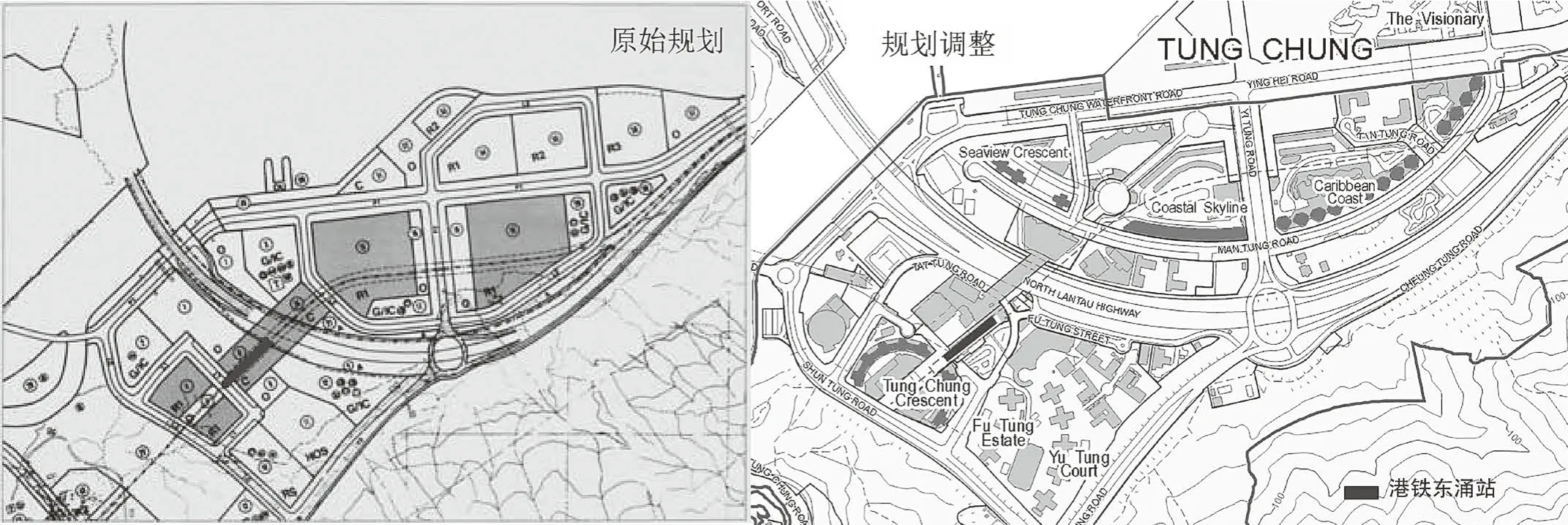

线路规划、站点设计和建设、周边土地协同开发,三者相互协调有利于促成站点区域的紧凑空间形态。目前多数港铁车站与城市空间联系紧密,运营的90多个车站中(不含机铁、轻铁)有逾40%紧密结合周边建筑形成了不同类型的上盖物业,其中逾60%的项目由港铁采用“R+P”模式建设完成(见表1),主要集中在城市核心区域和新市镇中心,较晚兴建的东涌线、将军澳线、马鞍山线上的站点综合开发项目比例最高,说明了“R+P”模式在制度、资金运作、项目规划设计与实施等方面已经成熟。东涌新市镇在建设伊始进行了以港铁东涌站为节点的规划调整,强化了轨道站与周边物业的联系和空间关系(图1),目前以东涌线上计划新增的东涌东站为核心,通过填海规划了东涌东区(图2)。经历20多年的发展,东涌市镇在土地发展、铁路建设、图则修正等方面堪称“R+P”模式的代表。与西方“TOD”系统理论相比,“R+P”模式可以被誉为香港本土特色的轨道引导城市发展的策略,从香港城市形态和社会制度的实际出发,在点、线、面各层次的应用上具有一定的灵活性和可操作性。

表3 香港城市规划、铁路等相关研究、法规及策略发展 历程

图1:东涌港铁站区域原图则及规划调整

五、多层次协作支撑城市紧凑发展

城市的协同发展不是单一部门、简单手段能够实现的。香港几十年的建设形成的以轨道为核心的紧凑城市形态,归功于丰富的理论和政策研究、清晰且长效的规划和管控体系、适合的实施主体和恰当的发展策略等多方合作的成果。

1.持续、先导的基础研究和政策制定

在过去的70年中,香港关于城市结构、交通系统、规划和城市建设管理法规等方面都开展了较多的研究,使很多的城市问题在趋向恶化之前就积累了理论和方法层面的成果,并制定了相应的政策,这一点在公共交通和私家车总量控制方面尤为突出。客观、先行的基础研究可以对城市发展进行预测,结合基础科学理论对可能出现的城市问题提出中远期对策建议,在此基础上根据时间推移和城市发展的情况不断地更新、修正,能够更好地为政策制定、规划调整提供有效的思想和方法,是城市科学建设、可持续发展的本质基础。

2.法制管控结合弹性选择

依法治理城市是持续、稳定地贯彻城市建设思想的关键,香港目前的图则体系较好地对整体、区域进行了控制,在空间布局和轨道系统规划方面较好地实现了城市发展的基本原则和方向。图则在细节上提供了灵活选择机会,给土地开发的项目在功能配置时可以实现政策和市场的平衡,为土地功能多样性和空间活力营造提供了可能。土地出让制度、契约式的产权和物业分割方法分别保证了港铁系统的正常运作和其他物业的合法权利,从空间角度解决了土地权属和物业权属以及物业管理等复杂的法律问题,为“R+P”模式的实现和日常运行提供了可行性。

图2:东涌东区现图则及图则修正

3.合适的建设和管理主体

实现社会效益和经济效益的双赢是香港铁路的巨大亮点,政府组建并市场化的港铁公司(MTRC)的双重属性是非常重要的背景特征,是协调轨道系统为城市服务同时实现股东利益的实际主体。合理、紧凑的站域空间开发提供了更加丰厚的土地溢价、物业租赁收益,是实现车站与城市紧密结合的经济利益动力,实现了居民出行便利和商业收益增加的同步,为克服城市建设中存在的复杂问题提供了动力。从城市形态的结果看,港铁公司以相关的长期研究和政策的思想为基础,在规划管控、土地批租、产权契约、项目实施等法规的管控下,以“轨道+物业”(R+P)策略逐步实现了围绕港铁站的紧凑空间形态,这也是城市多重系统的共同成就。

注释

[1]2011-2012香港房屋署年报,结合2016年中期人口普查

[2]香港规划署官网,https://www.pland.gov.hk/

[3]香港规划综合网站,http://www1.ozp.tpb.gov.hk/gos/default.aspx?#

[4]香港铁路公司官网,http://www.mtr.com.hk

图片来源

图1:根据港铁公司公开资料编辑

图2:根据香港政府城市规划委员会网站公开图则信息编辑