超越地平线

——安藤忠雄

2018-03-08成潜魏

成潜魏

一、野兽的肖像

1.奔跑在大阪的“丛林”里

青春就是爱和革命。

——日本高僧濑户内寂听×安藤忠雄对谈语录[1]

安藤忠雄在还未成为建筑师之前,就像一只野生动物,把大阪当作热带丛林一样地穿梭,敏捷的动作和精准的判断力让他成为为这座城市而生的野兽。

现在的日本,似乎有些疲惫,智慧饱和,却野性不足。缺乏野性的社会只会慢慢地臃肿而后劣化。安藤说,我们无法用智慧去填补已经衰弱的野性,但我们可以用野性给劣化的智慧带来力量。

安藤的建筑总是近乎顽固地理智,他的建筑总是由无比清晰的几何形状和精巧缜密的逻辑构成。他相信理性会蕴含在建造中,会潜藏在双手中。从这个意义上说,安藤绝不是反智的鲁莽英雄。他更像是一位充满理想的人文主义者和正统的手工艺者,他喜欢闹市里撒欢的小孩,钟爱郊区草丛里的小小的生物,也眷恋冰冷光滑的清水混凝土。

安藤在大阪出生长大,虽没有上过大学,似乎比邻家男孩还要普通,但他却忽然一跃成为世界级的建筑大师。

建筑巨匠勒·柯布西耶(1887~1965)在审视了现代社会的光与影之后,提出了为了解决社会的矛盾,我们是要继续建造还是要勇于革命这种挑衅般的疑问。[2]许多有志青年懵懂地幻想着成为建筑师,然后有朝一日改变社会。但安藤认为,无论任何领域,在成为专家之前,首先必须要坚定时刻准备革命的信念。

当然滴水穿石非一日之功,革命很难短时间内一蹴而就,建筑不可能一天内拔地而起,安藤也不是一夜爆红。

在日本建筑历史学家伊藤ていじ的早期文章里[3],曾写过一个以大阪为根据地、初出茅庐的建筑师。他在战后日本瞬息万变的大城市变革和激烈的建筑高层化竞争当中,仍然持续沉默并安静地做着小体量的住宅建筑,并热衷于与土地亲密接触。这个人就是安藤忠雄。

刚开始,安藤的办公室位于大阪中央区本町一栋小破楼的上层,只有一间办公室(图1)。办公室里的书虽有些歪歪扭扭但还是有条不紊地被分类着,幻灯片竖在文件盒里整齐地排布在白色的书架上。安藤的神经似乎遍布了事务所的每个角落,他就像一个运筹帷幄的将军。

那时的安藤已经算是一个小有名气的室内设计师了,他的作品有时和倉俣史朗[4]、黑川雅之[5]等著名设计师并列在杂志《JAPAN INTERIOR DESIGN》(图2)上。

年轻的安藤在建筑设计的可能性上下了赌注,他既不想做装修设计师,也不想做艺术家,在他的心里,自己必须要成为一名建筑师。同时,他对建筑与其他专业的分界线非常敏感,即便与建筑领域以外的交流如何深入,也从来没有改变自己要成为一名建筑师的初衷。

20世纪70年代中期,日本的建筑师们争先恐后地发布实验性住宅,言说和理论也逐渐变得热闹与激进。安藤则冷眼旁观这一切。虽然他也致力于思考将建筑物作为一个事件来寻求变革,但却从不会屈服于文字的魔力。他对这种超越实体的文字非常谨慎,这些文字常常被描绘得天花乱坠,然后掉入虚无的大坑。这让他感觉不真实。

安藤始终在警惕这种言论超过造型,幻想超过现实的理想主义。“我的事务所每天都是一个生产现实的战场”,安藤说。

图1:1968年,28岁的安藤和他的事务所

图2:《JAPAN INTERIOR DESIGN》杂志1969年12月刊,刊登了安藤忠雄的室内作品“5年間だけの住い”

图3:1958年,17岁的高中生安藤作为职业拳手的首次亮相

2.作为一个实践型的包工头

安藤偶尔会组织技术学习会。有一次邀请来自东京的著名住宅建筑家宮脇檀[6]举办了一场小型讲座。宮脇先生是一位受建筑系学生们喜爱,同时在大批建筑青年里很有人气的建筑师,外表俊俏,温文优雅。他温馨、时尚而又漂亮的作品经常会出现在《现代生活》或《家庭画报》等杂志。他的这类建筑作品深受广大主妇们的喜爱。安藤觉得宮脇先生很酷,而且很聪明,但这可能并不是件好事。

夜晚的酒会上,关西建筑界与来自东京的大咖建筑师们把酒言欢,时而恭敬地寒暄,时而兴奋地争吵。只有安藤自始至终沉默着,他没有参加热烈的争论,他觉得当时盛行的时尚住宅以及将所谓的“白色箱体”作为市民生活的容器这类投机取巧的创作思想简直和他的建筑观格格不入。其实不仅仅是安藤,在大阪这片风土中成长的年轻建筑师们,虽然也感受到了来自东京闪亮耀眼的时尚光芒。但同时也觉得这种闪亮缺乏某种现实的趣味。

安藤作为一个没有受过高等建筑教育的实践型匠人踏上了建筑之路,这也成为他的一笔巨大的财富,安藤通过脚踏实地的实践建立起了一张专业人士和优质工人的“靠谱”人际网。安藤经常会说,“我比其他人在社会上摸爬滚打的时间要长得多了。”

比如一位叫吉田三郎的人,被大阪当地称作“商场之神”,他知晓商铺的任何一处的开口设计;熟稔任何一种楼梯踏步和门前拐角的尺寸,他将这些从图纸上很难察觉到的人性化的尺寸设计和行为模式用在店铺的改良上,使得店铺的利润成倍的增长。还有一位叫赤松良一的人,他能够精准地阅读雨水的流动、风吹的方向、墙壁玷污的原因,以及人流是如何从主要街道分散到小巷子里的这种具体细节,从而用来设计顾客的购物流线和店铺的布局。这种就像福尔摩斯一样将观察融入推理并进行实践的专家,在大阪这座城市里还有很多,而他们都是安藤平日里最熟悉、最亲近的人。

3.热血的17岁职业拳手

对于安藤来说,除了成为建筑师,生命中最重要的体验莫过于青春时代的职业拳手生涯(图3)。

他曾写过关于自己的17岁以及关于拳击:

“拳击是一种不依赖任何人的格斗……在比赛前的几个月,为了最后一战而坚忍地练习,为了减重而痛苦地绝食,用顽强来打造自己的身体和意志,奉上生命来接受这种荣耀与孤独。在拳击比赛中经历过的那种被扔进拳击台的紧迫感,以及永远只有一个人战斗的孤独感,成为我后来创作的基调和灵魂。”[7]

拳击赋予了安藤各种各样的人生教训,这不光是肉体和肉体的战斗,同时也是肉体和灵魂的博弈。通过抑制肉体和精神的欲望,让各种感官的反应更加专注和敏捷,使瞬间的判断力和忍耐力达到人类的极限。

拳击是一项孤独而危险的运动。需要强大的精神力量来支撑自己进行严格训练,以克服连绵的懒惰与无尽的恐惧。很多日本黑帮的年轻人雄心勃勃地进入训练场想变得“天下无敌、唯我独尊”,然而他们很快就灰溜溜地逃走了,没有足够的觉悟和毅力是成不了拳手的。

作为拳手,安藤身上闪耀着西日本新人王的光环,但他觉得这已经是自己的顶峰了。他亲眼看到有些拳手能打满全场而毫无精气的磨损,所有的疲劳能在短短一分钟的休息时间内达到完全的恢复,这让他感到惊愕,他觉得自己拼尽全力也不可能战胜这类拳手,所以他选择了放弃。在放弃拳击生涯时,他决心找到一份永远也不会磨损自己的职业,每天早晨醒来都能够让自己轻松愉快地跳入战场,就跟那些毫无磨损的拳手一样。安藤说:“自认为喜欢的食物其实并不是喜欢的食物,每天都可以吃而不会感到厌倦的才是我们最喜欢的食物。”

二、沸腾的冷漠——“住吉的长屋”

1.平静的愤怒,“城市游击队住宅”

1970这一年,世界博览会在大阪举行。这是日本举国狂欢的一年,丹下健三[8]设计了集合当时最先进技术的酷炫钢构大屋顶,冈本太郎[9]的“太阳之塔”呆萌地从大屋顶探出头来,不可一世。三波春夫纵情高唱“世界の国からこんにちは(来自世界各国的你好)”,五彩缤纷的旗帜迎风飘扬,地球上所有的节日似乎都在这里闪亮登场(图4)。

大阪的这次盛会在狂欢中成为正统现代主义在明显混乱中变调的标志。这一狂欢过后,日本的经济和文化变得越来越暧昧和不确定。在这种时代氛围中,安藤首次亮相。

当时在年轻建筑师里流行度很高的《都市住宅》1973年7月(7307号)增刊的封面(图5)上有这样几行小诗:

鸟儿飞过时

开始能看到窗户

当天空远去时

屋顶就把房子隐藏了

到底是什么样的人

住在了这座城市

图4:1970年3月大阪世博会[10]

图5:《都市住宅》杂志7307号住宅第4辑刊载了安藤的“城市游击队住宅”

图6:城市游击队住宅设计方案,游击队III 号-富岛邸,安藤忠雄

诗很清新,但杂志里的内容却很激进。这是因为安藤在这本杂志里面发布了他的“城市游击队住宅”项目。这个安藤使出浑身解数的处女作,意图以个人住宅为原点出发,来对抗被迅速现代化的城市。这一系列以大阪为舞台的住宅设计方案和被涂得漆黑的模型照片(图6)也一起刊登在杂志上。这个模型里,所有的街道都被裹上了一层英文报纸,与漆黑的游击队住宅形成强烈的对比。在市中心的喧嚣中,突然出现一群漆成黑色的不明物体,像碉堡一样盘踞在街道的角落。这几个神秘的混凝土建筑一出世就有着强大而鲜明的冲击力。

安藤在解释这个项目时说道:“在建筑的领域,从威廉·莫里斯的工艺美术运动[11]开始,这类对从包豪斯派中汲取养分的现代主义的抵抗运动,常常在还没解决问题之前就受到挫折而消亡。即使是现在,它们也没有找到明确的方向,在本来就曲折蜿蜒的道路中又被多样性这种便利而又暧昧的概念所吸收。我觉得是时候再次感受一下工艺美术运动的深度了。”[12]

在对时代潮流异常敏感的建筑领域,似乎是为了响应多样化,出现了“胶囊建筑”“波普建筑”“土著主义”“匿名主义”“考现学”等五花八门的概念,让人有一种无所适从的强烈脱力感。在这样一个混沌错乱的现代语境中,“城市游击队住宅”究竟可以赋予自己怎样的独特意义。

这段文字批判了现代社会的形势以及对于这种复杂形势永远也给不出一个真诚回答的建筑界。在40多年后的今天,当我们再次慢慢咀嚼并阅读它时,它似乎会传达给我们更多的信息。安藤虽然像在自问自答,但他的心声已经不言而喻了。安藤表明了自身对时代敏感的时尚建筑师的不屑一顾,并强烈地想要创造出扎根于土地和生活的建筑,这也许充斥着他儿时在长屋长大时积蓄的“对社会的愤怒”。这些看似生硬的话语是他当时毫无保留的全部感受,以及作为一名建筑师的宣言。

以建筑形式表达个人情感及对社会的愤怒是一种倔强而固执的方法。因为建筑从来都是一个需要去过度适应社会的行业。不同于艺术,利用建筑来表达愤怒这类主题从来都吃力不讨好。

战后的日本,从20世纪60年代开始,是全民一致向共同现代化和民主化努力的时代,它从20世纪70年代向多元价值并存的时代转变。 许多人沉浸在这种多样化带来的享乐空间里,曾经抵抗过现代化的年轻人也已消失不见,人们争先恐后地享受着生活的小确幸。与此同时,以波普建筑为首的诸多建筑流派,也在竞相设计时髦的住宅以包裹这种幸福感。但安藤却始终无法接受。

他当时的心情,可以从“城市游击住宅”的文章概要里感受。

“对于错综复杂的大城市,高度信息化社会的到来并不是什么令人高兴的事情,它将个体的存在零件化,并将造物技术的灵魂抽走。唯一能让现代城市的人们复权的办法就是唤起他们对生活本源的欲望,只有持续不间断的住宅创作才是唯一能抵抗这种趋势的堡垒。这样的住宅就像一个充满灵气与野性的庇护所,这个庇护所将会把个人生活中深藏的欲望、思想和怪诞引诱出来并将它们融合在一起。”

对于设计的这三个住宅,安藤提到三点。把个人作为思考的中心,追求住宅作为基于身体直觉的自我表达;将住宅与城市以及伪善的交流隔绝开来,并将一切都交给内部空间;将外墙抽象化,以示对外部环境的厌恶和排斥,让充实的内部空间变成一个幻想的缩影。

与城市隔绝的房子在内部空间里将触手伸向天空探寻光明,从天而降的光与内在的黑暗相互溶解,变幻出一个小小的宇宙。内省而宁静的庭院伫立在这个小小宇宙的正中心,这里恰好是现代城市人享受内心孤独与欢乐的天堂。

1976年,安藤的代表作“住吉的长屋”诞生。这在后来成为建筑史上的一件大事。它的涟漪从大阪缓慢而又着实地扩散到了全世界。 住吉的长屋是大阪住吉大社前面的一个紧凑的混凝土盒子,从街道外只能看到它生硬的外立面,除此之外再无其他。有人称它为“混凝土的艺术”,也有些人戏称这是“沸腾的冷漠”。 住吉的长屋将两层混凝土楼板分为三个部分,中心是敞开的庭院,这个庭院将生活空间硬生生地一分为二,让人费解。清水混凝土的冷淡再加上对生活功能的毫不妥协,这个建筑被视为建筑师的傲慢。

但是安藤却执意地认为,住宅的本质是将生活变成自然的一部分,与自然的对话是城市里的人类空间最需要的。当被迫在有限的空间里作出选择时,比起平庸的便利,引入自然严酷而温柔的变化才是对人性与空间最完美的诠释。对于住吉的长屋,安藤总是从他度过整个童年的祖母的家和拳击生涯这种非常具体的个人经验开始描述。虽然可以肯定,这座建筑不是一部个人的小说,但另一方面也让我们意识到,住宅很大意义上就是一本个人的传记。安藤这种把常识性的个人体验揉碎,再将其重塑的能力是出类拔萃的。

图7:《建筑文化》1977年10月刊,现代主义之后的战略之建筑师访谈(坂本一成、安藤忠雄、石山修武),采访人 伊东丰雄

图8:中野本町之家[14],1976年,伊东丰雄,“日本の家1945年以降の建築と暮らし”展,东京国立近代美术馆

2.日本建筑界黄金60年代间的对话

《建筑文化》1977年10月刊(图7)里,围绕着20世纪70年代问世的安藤建筑住吉的长屋和 玫瑰园,采访人 伊东丰雄和安藤之间有一次深刻的促膝长谈。[13]

伊东丰雄设计了中野本町之家(图8),是当时年轻建筑师的核心人物。其风格与安藤建筑有着强烈的对比,伊东的建筑空间消除了日常的元素,浪漫洒脱又知性诙谐的建筑表现风靡了当时整个建筑界。那时的伊东正着手翻译柯林·罗的著作《手法主义与现代建筑》,对建筑批评有着敏锐的洞察。

安藤:“我想……呃,那个……我感觉自己还是像野兽而不是建筑师。

……乐意在熙熙攘攘的市井中享受喧嚣,而不是在悄无声息、一尘不染的高大幕墙里……如果没有了那些生活感,也就没有了表现,创作也只是机械的生产功能罢了,这种工作完全不是我想要的。

……我从来没有在正规的建筑教育体制下做过建筑。在我家附近,偶然有一个木工房,上小学的大多数时间我都会溜进木工房和木工师傅们一起画墨线,刨木头……即使是现在,当我在思考事物时,会将事物的内部与外部放在一起思考,就像我的手在捏着它们一样,这种思考方式非常像木匠。在使用材料的时候,我也绝不会选择自己不熟悉的那种……所以,我非常信任自己的双手,无论如何也不会从某一个概念出发去完成创作。”

安藤的空间体验和身体感知始终处于不即不离的关系。安藤近年的作品,特别是在国外的大体量作品,如蒙特雷大学教学楼(图9)和上海保利剧院,都像是一个拓扑空间,或许,在将这些方案图纸化以前,在安藤的思维里早已经有了一个木头的原型。

安藤说:“比如有些建筑师,像渡边丰和[15](图10)通过叠加勒·柯布西耶和阿尔瓦·阿尔托的思想,并转变其含义,从重新审视历史建筑的意义来讨论建筑的形态。我没有也不会这种高级的意识形态操作。偶尔,我会感觉文学里某一个词语非常重要,但我对故事的发展并不感兴趣。”

伊东问道:“这样说来,安藤先生对类似建筑史之类的东西并没有什么直接的兴趣吗?比如现在大家都在向万神殿或者文艺复兴朝圣…… ”

安藤说:“我对这些很好奇,但我不会以这样的方式去创作。万神殿与文艺复兴时期的建筑如何经典,以及辛克尔[16]如何打造柏林等这些事例,并不能完全地打动我。我喜欢维特鲁维那种更为原理,更为原始的东西,比如风从哪里来,水流向何处等,我觉得它们更有趣。”

伊东继续问道:“安藤先生的建筑往往是对称的,就像古典主义的空间,你喜欢罗马建筑吗?”

安藤回答:“确实是的,我的建筑某方面就像万神殿,都像被锯子锯过一样……我经常会尝试从中间切割模型,以从剖面中读取建筑的空间意义和尺度,这是我的一个爱好。我要说一下我去希腊时的感受,万神殿当然很棒,这是一座在几何学上整合度非常一致、有着独特气势的建筑。但更吸引我的是,像米克诺斯或圣托里尼的民居这类土著的建筑群(图11),它们比几何学的东西更生动和有趣。体验过这些的建筑师会兴趣盎然地尝试将这些元素融入他们的设计逻辑,但土著的元素是建筑师们无论如何也设计不出来的。”

对于词语和建筑,小说的形象与建筑的形象,历史的知识以及知识的操作,安藤都持有谨慎的态度,他对于砖头、石块和木材等建筑素材的深入研究直至今天。换句话说,安藤不喜欢理论家的那一套,他更像是一个苦行僧,一个对自己的身体感官、触觉和对物的感知有着非常自信的匠人,他坚信双手的劳动和手里的物质不会说谎。

从20世纪70年代初的 “城市游击队住宅”开始崭露头角,到1970年代中期住吉的长屋的横空出世,从这往后,安藤以一种近乎饥渴的精神创作了一座又一座的建筑。这种饥渴源于他对日本的现代化及其成熟过程中的深刻怀疑与失望,这些隐藏在身体里的愤怒是他的能量之源。

安藤的战斗还将继续。抽象和架构,理论和物质,混凝土与哲学的斗争还在等待着他。

图9:蒙特雷大学教学楼,墨西哥, 2013年,安藤忠雄

图10:上涌别町乡土资料馆,北海道涌别町,1996年,渡边丰和

图11:米克诺斯岛建筑群(Mykonos),希腊

三、直指建筑的核心

1.波涛暗涌的年代

但在20世纪70年代的日本,以建筑为信念,将建筑创作的理想作为人生核心的建筑师似乎慢慢在减少。相反,室内设计和商业设计在造型表现的领域已远远超过建筑,科技已经日新月异,建筑业还在刀耕火种。很多人认为建筑是一个已然过时的领域,这种认识一直持续到现在。大家都认为建筑领域应该将概念扩大和蔓延,去反映或去抨击社会的变化和潮流,但很少有人能给出一个明确的答案。建筑界被笼罩在一种模糊而又漠然的氛围中,大多数人向外张望试图跳出建筑这个围城。

在这种情况下,安藤却逆流而上试图直指建筑的核心。这是为什么?虽然安藤在他的讲演和写下的文字里并没有给出答案,但我想,只有安藤这种姗姗来迟的建筑师才会有这种判断,与科班教育不同的现实世界的经验教会他该如何在乱世行动。

那么,当时日本建筑界的情况到底如何?为了弄清楚这个问题,我们不得不重新掀开20世纪60年代的日本建筑史。被称为现代主义建筑巨匠的丹下健三在1961年提出了“东京计划1960” (图12)这个大胆的改造规划,这个宏伟的理念被模型完美地展示了出来,在模型里,城市和建筑的整合性多功能系统被完全可视化。随之而来的是1964年东京奥运会和1970年的大阪世博会,日本建筑界的近代主义硕果透过这些普天同乐的庆典传达到世界各地。

通常认为20世纪60年代是战后日本现代主义建筑最灿烂的时代。现代主义建筑通过战前的长期历史累积,在丹下健三完成为1964年东京奥运会设计的国立代代木竞技场时达到顶峰。然而自此次奥运会以后,现代主义建筑悄然地向新陈代谢等其他意识形态变质。

1960年在东京举行了世界设计大会,会议重新审视了现代主义,并提议寻求更加多样化的城市形态。随后日本产生了新陈代谢派[17],它把建筑形态比喻为细胞的诞生和死亡。新陈代谢派力图寻找现代主义没有深入研究过的建筑与城市的有机形态(图13)。这个结果造成建筑的形态语言和设计句法逐渐偏离了现代建筑的范畴并不断远去。

图12:《东京计划1960》和丹下健三,摘自《东京人》2013年11月刊

图13:霞湖计划[18],1961年,黑川纪章

2.1970年的里程碑

1970年世界博览会这一年,《新建筑》1月刊(图14)记载了丹下健三和矶崎新的对谈。矶崎新自20世纪60年代末,通过与来自世界各地的青年建筑师“点赞加好友”,深谙最先端的理论与实验性建筑的发展趋势。当时的矶崎新在日本年轻建筑师中极具号召力。

丹下与矶崎新师生两人的言论,现在回过头来看,恰好完美地预言了日本建筑界20世纪70年代的动向和80年代以后后现代主义发展的趋势。

矶崎新说:“15世纪的文艺复兴,在往巴洛克转变的过程中…… 产生了稍瞬即逝的手法主义[19],其风格从表面看几乎与文艺复兴没有差别。但它除了像文艺复兴那样合乎逻辑,其作品里更渗透出一种奇妙的组合方式。 我认为,手法主义的出现是基于文艺复兴的某一个逻辑创造出的一种风格。当人们完全理解了文艺复兴的时候,便会试图将这种风格往另一个更为独特的方向发展。手法主义思考的是将空间本身作为一种语言,以及如何将空间变成个人的物品等问题。”

丹下说:“如果从建筑史的层面来讨论的话,古典主义和文艺复兴都是相对合理的思考,它们都赋予实质性存在的空间一种理性的功能,是一种从形态入手的空间体系。而与此相对的哥特式建筑的空间却只能通过形而上学的意义来理解。历史上这样的理论或者形态总是交替出现。”[20]

日本建筑史和西方建筑史的研究成果对于日本明治时期的建筑学发展起到了很大的作用,但现代主义建筑为了从普遍的理论中寻求建筑的繁荣,关于建筑的言论从历史的剖析逐渐变为了对历史的批评。自1970年以来,随着对这种现代主义建筑批判的呼声越来越高涨,历史又被重新赋予了话语权。预感时代即将变革的建筑师们,为了思考这个节点的转换方式,各自展示出建筑历史的模型。对于矶崎新的“文艺复兴、手法主义、巴洛克“这三大画幅,丹下健三给出了”古典主义、哥特式、文艺复兴“这三个更为宏观的概念。在这种宏大的历史认知下,对于当时日本建筑学的何去何从,丹下和矶崎新的对谈恰到好处。如果对应日本的同一时期,1960年代恰似文艺复兴,1970年代对应手法主义,1980年代则是巴洛克。实际上,1960年代是现代主义,1980年代是后现代主义[21],那么1970年代该如何命名? 也许称之为手法主义最适合不过了。矶崎新当时关于手法主义的提议为之后后现代主义的破土而出提供了一个契机。

图14:《新建築》1970年1月刊,创刊45周年纪念特辑,世界现代建筑的展望,对谈:丹下健三×矶崎新

矶崎新从1969年到1973年在《美术手帖》杂志中连载了一篇名为“建筑的解体”[22]的论文。“建筑的解体”意味着现代主义的解体。现代主义是于1920年在建筑界发起的革命,其诞生直接否认了古往今来所有古典建筑风格。它脱离了这些历史风格而获得了更为自由的表达,并将社会的理想实体化和通用化。现代主义建筑解体之后,建筑变得无可依靠,失去了表达的理念和意义,总之,除了变得一团糟之外别无他法。但建筑的解体,为建筑师们从各种立场批评现代主义建筑创造了试验性的场所。矶崎新称这种现象为“手法主义”。 他认为这是一个充分展现了时代气息的巧妙命名。

最初,手法主义诞生于文艺复兴与巴洛克的中间时期,是一个没有特定表现风格的时代,已熟悉现有风格的匠人为了表现其手法和技巧,故意使风格的章法脱节,使得手法和技巧成为表现的主角。 一种偏离时代固有表现形式的奇妙建筑被建造出来,它们虽然没有充满理性或者充满讽刺意识特征的形态,但是它们共享着某种情绪。 他们就像是一个漂浮在时代上空的短暂替代品。

建筑的解体只是对正统派现代主义建筑的叛逆,却招致了后来后现代主义的百花缭乱。然而从现代主义向后现代主义的过渡阶段并不是那么的摧枯拉朽,40多年后的今天,后现代主义已经消退寂静,我们却似乎仍旧处在现代主义的中心。

3.现代主义与后现代主义的鸿沟

丹下和矶崎新这段对话已经过去了40多年,在当时日本建筑界,可以讨论一个时代的宏大叙事的人屈指可数,只有代表性的研究者和建筑史学家才有发言的资格。这次对话的意义在于,不是研究者也不是史学家的丹下和矶崎新,作为代表日本的建筑师,交换了自身也深陷其中的时代转折点的思考。

当时的安藤,没有任何人给他发言的机会。他也没有余力去评论1980年的动荡潮流和建筑的方向性。他还沉浸在拼命摸索自身定位的苦思冥想中,他还在烦恼如何才能揪住时代变化的尾巴,不让它那么快地溜走。

30年后,安藤终于停下来脚步来回首过去,用自己的语言讲述了安藤建筑与现代主义的距离,以及与后现代主义的距离。

安藤说:“在走访和参观现代主义建筑名作的过程中,比起现代主义建筑的共同点,单个建筑间的差异性更让我有挥之不去的强烈印象。如此博大和多样的现代主义建筑到底是什么?现代主义建筑自身是否完美地给出了这个答案?旅行之后,我对建筑最本质的理解和疑问更加深刻。

当时大多数日本建筑师跃跃欲试,憋着劲想着如何去超越现代主义,而直到现在也没有完全将现代主义这个脉络梳理清晰的我,决心再次从源头开始去审视现代主义,并重新探索它的可能性,这成为我自己的建筑目标。我想,在这个分岔口如何去衡量与现代主义的距离和差异决定了大家之后的建筑活动方向。

20世纪70年代,为了反对现代主义建筑的教条,后现代运动开始席卷全球。人们将我发表的带有侵略性的文章以及图像拼凑一气,看成是我强烈反对现时社会与现有建筑理念的观点。但我对所谓的后现代运动完全不感兴趣。相反,对这些言论现行的风潮有一种说不出的厌恶感。将建筑命名为“城市游击队”并不是为了反对现代主义,我想创造的是一个生机勃勃充满力量的野性空间,我想要挑战的是一个现代主义的透明逻辑控制不了的充满矛盾的现实城市。1976年的住吉的长屋正是城市游击队住宅理想的延续。”[23]

在惨遭批判的现代主义和已经到来的后现代主义互相碰撞的时代,安藤坦率的话语里显然肯定了自己和现代主义的关系。但从客观的角度,安藤的建筑和现代主义有多大程度的相似性?归根结底,现代主义到底是什么?

“现代主义建筑”这个词似乎在不同的人心中有不一样的图像。日本DOCOMOMO[24]在1999年给出了一个正式的定义:基于理性主义,利用线条、面和体块等抽象元素的组合构成的美学来改革社会意识的建筑运动。[25]

根据这个定义,尽管勒·柯布西耶和包豪斯之间是有区别的,但可以将他们的风格引向现代主义。而比较安藤的建筑活动与这个定义,它们也有很大程度的相似性。

第一,关于理性主义,安藤的建筑观以及人生观都是基于理性主义的。 当然,他的理性主义并不是狭义上的大阪人的经济型理性主义,而是人文的、建筑意义上的理性主义。第二,安藤的建筑可以说是从欧几里得几何学构筑而成的空间,当之无愧的抽象美学。第三,对于社会改革,像安藤这样有着强烈情感的建筑师非常稀少,他自始至终都在设计着平民百姓的房子,并孜孜不倦地试图通过建筑来改变社会。

4.古典建筑的芬芳

那么,安藤的建筑完全被现代主义的规范限制住了吗?事实也并非如此。安藤身上潜藏着其他建筑师少有的固有倾向和特质。 那就是来自雅典卫城的古典建筑的启示。

虽然安藤建筑与古典建筑的外观不尽相同。但与其他建筑师相比,安藤对古典建筑的亲近感不言而喻。这种亲近感并不是来自建筑的外观,而源于古典主义建筑的空间秩序以及统筹空间的句法。安藤被古典的芬芳与魅力所吸引,这种对古典建筑的亲近感也是安藤对失去了规范的建筑世界最诚实的回应。

英国建筑历史学家约翰·萨默森的《古典建筑语言》一书中,描述了古典建筑的目的以及实现它的方法:古典主义建筑的目的是要始终清晰明确地建立各个部位的和谐,而能够在理性和视觉上清晰地证明这种和谐的原型就是圆柱。[26]

西方的古典主义建筑基于一种以圆柱体为元素的秩序体系。这种秩序体系规定了圆柱体的半径和高度的比率,并将这个比例关系延伸至整个建筑。使其能很明确地表达部分与部分,部分与整体的和谐。古典建筑就是这种理性和视觉上的高度统一体。

在东方,安藤用清水混凝土墙作为基础元素的替代,创建了一个相当于圆柱体秩序的建筑系统。水平的清水混凝土墙壁,就好像抽象艺术的画面一样,持续散发着自我表现的魔力(图15)。

图15:小篠邸[26],在清水混凝土墙壁上舞蹈的光影,1981年,安藤忠雄

图16:Otaniemi Chapel, Finland, 1957年, Kaija & Heikki Siren

图17:阿旃陀石窟(Ajanta),印度西南部

四、你看到过地平线吗?

在日本建筑史里,伊东忠太[28]横跨欧亚大陆算是最有名的旅行。这是伊东忠太从1902年开始,花了三年时间,为寻找日本建筑的源头而完成的史诗般的壮举。他试图通过自己的切身体验架起日本建筑与西欧建筑的桥梁。

安藤作为一个有抱负的建筑师,在体验过奈良京都的寺庙和神社后,他决心开始途径西伯利亚大铁路到欧洲的壮大旅途。和伊东忠太不一样的是,安藤是为了修行。对于年轻的安藤来说,旅行并没有什么目的,他只是想跳入旅途这个人生的修罗场。

安藤在他的著作 《安藤忠雄的都市彷徨》里写到:“旅行可以塑造一个人,也可以塑造一个建筑师,在无数次紧张和焦虑中,我独自一人被陌生的土地困住,我感到孤独、彷徨,不知所措。 然而,我突然在那里找到了一条出路,历尽艰辛总算可以继续我的旅途。”[29]

对于安藤来说,旅途就是彷徨。在旅途中,对建筑的印象与感动从视野渗入身体里,在独自行走的过程中,慢慢将其消化并融入血液。

1965年,24岁的安藤从横滨港北上纳霍德卡,搭上西伯利亚大铁路的火车进入莫斯科,然后前往芬兰,环绕欧洲各个城市之后,再从马赛出发,绕过好望角,然后就像是着了迷似的奔向了印度。

“你看到过地平线吗”,安藤在东京大学讲课的时候总是会问大家,“其实地平线不是用来看,而是用来体验的。在大雪纷飞的恶劣天气中用几天时间穿越雪地,到达西伯利亚大铁路的旅途,就像在触摸欧亚大地,这种感觉深深地烙在我的记忆里”。

随即他又会问:“你看到过地平线吗?在印度洋里日复一日地在甲板上看着地平线,让我不停地思考。与其说这是建筑的修行还不如说是人生的禅修。”

他还讲到芬兰建筑的质朴和干净,以及洗涤心灵的空间体验。

“质朴而现代的芬兰现代主义空间(图16)与我自身的体质很相符,但温柔干净的建筑总是一种危险的诱惑。即使思考得还不成熟,也必须创造出有强烈感受的建筑,我们需要打破桎梏并持续成长。我们不仅要知道自己所喜欢的事物,而且还要去探索更加刺激、更加危险的事物,以及我们自身的理解也到达不了的事物。这就是我决定踏上欧亚大陆旅途的原因。

在印度,我看到恒河里的沐浴的人们,以及令人惊叹的阿旃陀石窟(Ajanta)[30](图17)。这些超越想象的人类生活和壮丽神秘的建筑总给我留下深刻的印象。从这些艰难、危险的旅途中,我学习到了比建筑以及生命更为重要的事情。”

欧洲大陆的旅行,是讨论西方与日本之间关系的绝好方法,通过将个人的主观体验融入到欧洲建筑史的巨大文脉中,将先辈们的体验揉碎吸收,升华为更高层次的体验。就像这样,安藤多次踏上去往欧洲大陆的旅途,每次都会重新书写自己的记忆,并将自己心中的建筑形象再次强化。

五、建筑的整体性和精确性

1.细节的艺术

对于安藤来说,建筑的解答必须鼓舞人心。有过多解释说明的建筑即使没有任何破绽也会令人不满意。在他的建筑作品中,灵感的源泉来自于有着清晰几何学和浪漫诗意的空间里。他力图摒弃那些被理念和文字淹没的建筑方案,追求用语言无法概括和形容的充满诗情的作品。安藤说他想打造一个日本俳句的建筑世界。在俳句五・七・五的韵律中,笼罩着一个大千世界,在这个世界里节奏清晰,季节分明。安藤喜欢在清晰的几何学里,酿造出事物的季节变换。

除了创作的秘密,生动有趣的主题和坚定的信念是建筑师保持活力的秘诀。对于安藤来说,材料和身体就是他的信念,他坚信清水混凝土是一种诚实的材料,并且也坚信这些建筑需要由身体来完成。

让我们从近处去观察安藤建筑的创作方法。正如上文提到,安藤的造物原点在他家旁的木工房里,他与木匠们一起工作,日出而作、日落而息。这使得安藤形成了内外兼顾的思维习惯,他非常相信自己的双手以及用双手制作出来的东西。很多建筑师用眼睛或者语言来创作,但是安藤用的是手和身体。

安藤的空间创作总是以他手中的木块为原型。由此诞生的立体空间在各个角度一气呵成,就像不久前落成的上海保利剧院(图18)。这一点非常独特。而我们所学的建筑教育总是先从图纸中进入。首先我们要画出平面图,把日常的需求和功能都塞进线条里,然后立起一些柱子,并用屋顶把房子都盖住。这种设计方法通过叠加楼层的平面来完成,其过程并没有太多立体的感知,然而安藤却从一开始就把建筑从整体开始雕刻,然后再将成型的建筑转化为施工图。这是安藤独有的东西。

由于现代主义建筑十分注重建筑的功能性,堆砌与功能相对应的元素这种建筑观十分流行,造成对建筑整体性的意识非常淡薄。安藤的建筑则可以强烈地感受到其整体性,而这种通过身体感知的整体性总是很容易与人产生共鸣。安藤总是不惜一切地去保留建筑最基本的特质。

安藤建筑的施工精度无与伦比,就好像上帝真的睡在细节里。清水混凝土表面丝滑精致的处理酿造出建筑素雅与高贵的气质。透过这层光洁的皮肤,我们宛若可以感受到参与建造的匠人们浓郁的自豪感,这对一个建筑来说非常重要。在安藤的身体里,似乎有一把生物标尺,这把生物标尺的精度总是以木头原型为标准,因此他觉得混凝土也应该具有相同的精度。超高精度的清水混凝土是一种与现有混凝土完全不同的表现材料,可以说它是由日本工艺创造出来的。在明治时代,工匠们用高超的技巧将传统工艺推向了商品出口的高潮。安藤的清水混凝土,是一种可以和这些令人惊叹的传统表现相媲美的工艺品。

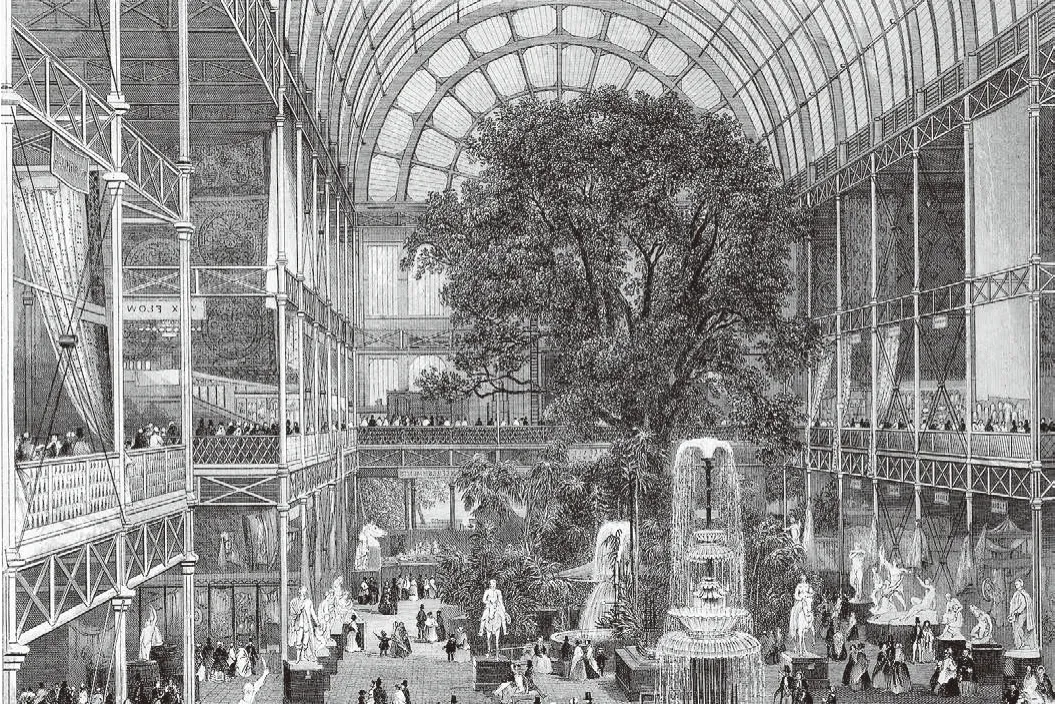

现代主义建筑有比较明显的特征,那就是“用铁、玻璃和混凝土创造的建筑物”。关于铁和玻璃,安藤认为,1851年第一届伦敦世界博览会的主要设施——水晶宫(the Crystal Palace)(图19)无疑是最好的杰作。水晶宫是由铁和玻璃建成的预制建筑,这是在伦敦世博会上,由于施工期和预算的改变,不得已而发明的预制施工方法,结果却取得了巨大成功。水晶宫很快就声名大噪,似乎宣告着新时代到来了。水晶宫里500多米长的大玻璃展厅,不仅为人们提供了前所未有的空间体验,还增加了地板下的通风功能和除尘功能以及全新的管理操作系统。水晶宫的设计师约瑟夫·帕克斯顿(Joseph Paxton)只是一位景观从业者,但他利用制作温室的设计方法,在短时间内、低廉造价构建出了铁和玻璃的巨大空间。[31]

安藤认为巴克斯顿的工作饶有兴致的地方在于,并非建筑出身的帕克斯顿却用一个大胆的想法和技术革新,创造出了新形式的建筑,并提供了让人感动的空间体验。安藤对于材料的执着也受到了帕克斯顿的启发,他决心专注于混凝土,并将这种材料提高到工业产品的精度,然后超越工业制品,成为艺术品。对于清水混凝土的信赖与身体化的设计形态,是安藤建筑持续进击的必要条件。

图18:上海保利剧院模型,“安藤忠雄展 ,挑战”

图19:水晶宫(The Crystal Palace),1851年,Joseph Paxton

2.关于引用技巧

那么安藤建筑持续进击的充分条件是什么?

答案可能是建筑的艺术魅力,但安藤觉得建筑不光只有艺术的吸引力。就像彼得·卒姆托(Peter Zumthor )曾表示,建筑的艺术本质不是形状的趣味性,而是创造出意想不到的真实场所。[32]这是一个格调很高昂的感想。可以持续创造出高点击率网红建筑的是一种商业类型的设计师,这与安藤理想中的建筑师形象略有不同。像时尚作家或设计师一样玲珑讨巧是他所不愿意去做的。他更希望能够持续地受到像被拳手重击般的强烈刺激。这就是为什么安藤在创作时强调独创性,而不去像其他人一样热衷模仿流行作品或热门歌曲的旋律。但这样孤傲的安藤如何“补充营养”?像这样一位多产的建筑师,必然也是一个“饕餮食客”。

令人不可思议的是,即使知道安藤看过某一历史性的杰作,你也无法猜测他究竟从中摄取了什么样的营养,我们无从知晓他到底在进行怎样的消化和吸收。但从安藤建筑多变的形态和手法中我们可以肯定的是,他从不间断地在汲取着养分。

可以说,正是因为他没有运用“引用术”这种创造手法,我们才无法直接推断他获取营养的源头。矶崎新是将“引用术”引入现代主义建筑创作方法的人。 1970年以后,矶崎新已经将他广博的专业知识和丰富的经验投影到他的建筑表现上。[33]这种方法通过深入探索历史,审视之前的作品并将它们结合起来,创造一种新的文化背景。这种手法为今天这个成熟的社会,或者这个衰败的时代提供了创新的可能性。

但是这种方法不仅远远地偏离了现代主义建筑的价值观,甚至与其截然相反。现代主义建筑的基本理念是与过去分离,追求更高自由,不受过往风格约束的建筑。 因此,原创的革新性应该是现代主义建筑的最大目标。 而矶崎新的创作手法则是一种与此相反的方法,放弃前瞻性而去探索过去,并明确地在建筑表达上引用过去。这种勇于抛弃现代主义价值的方法,使得矶崎新可以在过去的巨大遗产里挖掘建筑组合的无限可能性。

相反,安藤并没有把这种思想和充满游戏性的操作方法作为表达的基础。那么他摄取的营养究竟去了哪里呢?安藤也会参考众多经典作品,但是引用的方式和矶崎新不一样。他说,作品的缺点和矛盾之处其实才最值得研究。 因此在安藤建筑里,我们无法从建筑的体系来分析确定其具体的来源。

虽然谜底揭开,但遗憾的是,安藤夺走了我们像小侦探柯南里那种推理的快感。

图20:1986年,芝加哥P4会议,从右起,安藤忠雄、弗兰克·盖里、彼得·埃森曼、斯坦利·泰格曼(Stanley Tigerman)

图21:《SD》 1989年9月刊,往来书简,彼得·埃森曼×安藤忠雄

六、一封与后现代主义诀别的信

安藤在1980年代后半叶发表了他将永不参与后现代主义的宣言。

在当时后现代主义潮流横行的背景下,这是一个勇敢的决定。但或许安藤已经预知到后现代主义迟早会结束,也或是他觉得后现代主义的理论背景,以及从根本上解构现代主义的这种智力游戏与他的使命相差太远。我们不应该做连自己都无法说服自己的事情,这是安藤的价值标准。但与后现代主义的告别,不光只是建筑理念的分歧,还涉及私人关系。

在20世纪80年代,安藤就与彼得·埃森曼种下了深厚的友谊(图20)。当埃森曼去大阪演讲的时候,和安藤携手去甲子园体育场看球赛,登台讲演的时候还戴着印有阪神老虎队LOGO的帽子。

埃森曼是一位美国建筑师,他通过实验性的建筑风靡一时。同时,作为理论家,他展开了从根本上解构现代主义的理论,吸足了年轻建筑师和学者们的眼球。他的建筑作品虽然和解构现代主义的理论一致,但并不是从历史论证的角度诠释,他开发的形态分析这种空间的认知分析方法,首次亮相就让人感到新奇而富有魅力。1970年以来关于现代建筑批评的论述变得越来越复杂,在百家争鸣的年代,埃森曼的理论和作品表现十分突出,他的思维方式和设计词汇也显得更为多样化,透过他的建筑让人们明显感到现代主义建筑在着实地发生着变革。

许多人批判现代主义建筑,但又无法创造出定义下一个时代的设计风格。 他们无法找到像现代主义异军突起时那样强有力的建筑和思想。

“后现代主义”这个词就是这样一个时代的代表。纵然许多人已经认同,在历史的进程中现代主义已经在向后现代主义蜕变。但安藤却对这个观点嗤之以鼻。他始终觉得建筑的正确道路是脚踏实地地造物,并且这条道路还将一直持续下去,就算有人发现了一条叫后现代主义的小巷子,也不值得大惊小怪的。

1989年,安藤在著名的 《SD》杂志(图21)上发表了给埃森曼的公开信[34],明确了自己对于建筑的基本立场。

“安藤给埃森曼的信”,1989年4月11日

在过去的几年里,我们一直保持着密切的交流,但就在那段时间里,也有一种东西在不停地萦绕着我。这种萦绕来源于你总是在激烈思考的态度。思考虽然是所有斗争的根源,但为了开辟全新的建筑视野,对根源的问题不断提出质疑是十分必要的,对此我感同身受,所幸我和你对待建筑的态度在很多地方都很相似,但你的工作和我的工作乍看起来又明显不同,在此之上,我又不禁感受到了我们之间深刻的裂痕。对于这种认同和差异,我觉得非常有趣。

记得有一次我们谈到日本式的自然观和东方理性的问题。如你所知,我一直在探讨如何将几何学和自然作为建筑的基石。

在过去的十年中,我清醒地认识到,要依靠席卷了整个建筑界的所谓后现代主义、风格理论、形态理论等去追求建筑本质的变革已经不可能。因此,我认为只有回归到建筑学最根源的问题,重新深刻反思自然与人的关系,才能克服并超越这个僵死的局面。

“埃森曼给安藤的一封信”,1989年6月11日

你的来信让我“十二分”的兴奋。因为这明确了我们相互之间对于建筑的全体性差异的同时,至少还能找出一丝共同点。

……我认为我们面临的任务是,认清这个新的现实是什么,什么样的建筑才能体现它。这样的现实丰富而多样化,所以我认为创作多元并且高密度的建筑是必须的;另外,你似乎认为纯粹的建筑(实际上不能简单地说纯粹)才可以表达这样的现实。你的建筑形式是纯粹的,而我的建筑形式显然是多样的,我认为这是一条寻找我们两人建筑作品差异性的线索。换而言之,你的建筑更着重去捕捉理性而明确的抽象化。相反,事物随心所欲的非确定性和必然性成为我作品的基石。

……期待你的再次来信,并请向由美子女士传达我亲切的问候。

“安藤给埃森曼的信”,1989年6月28日

我非常惊叹地关注着你的建筑活动。就在不久前还看到你亲手将自己的建筑拆除,以示抛弃陈旧的观念。这难道不是一个永远不会敬畏权力的理想革命者吗?这个让你如此着迷的东西,即极度追求建筑和语言的并行性这个智力游戏到底能玩耍到一个什么样的境界,我在遥远的东方兴奋地拭目以待。

这次的往返书信让我更加清楚地明白你与我之间的距离,对我而言是一次巨大的收获。

希望你青春的能量能够永远刺激着我。

图22:法西奥大楼(Casa del Fascio)的大厅,1936年,朱塞普·特拉尼( Giuseppe Terragni)

事实上,这是一封安藤与埃森曼分手的信。

如果妄断的话,安藤是一位建筑师,埃森曼则更像一位理论家。安藤的作品是清晰、纯粹、抽象和充满理性的,他关注的是日本建筑传统的主题,如自然、人文和环境。 埃森曼则在探索更为本质,需要深入分析的空间理论,并力求将多样化的社会现实建筑化。

埃森曼的早期作品被称为极致的现代主义建筑。比如他创作过和白雪皑皑的田野风景十分相衬的新柯布风的房子。但随着时间的推移,他的建筑形态变得更加复杂,成为多样化和造型语言过度化的所谓后现代风格建筑。 虽然这与安藤的建筑风格截然相反,但安藤并不否认埃森曼的作品,只是埃森曼对于建筑的思考方式与他的价值观并不相容。

埃森曼是一位在建筑理论上留下重要成就的人。 他将这种理论与实际工作紧密联系在一起的姿态也极具历史意义。 埃森曼并不是想阐述现实的多样化,而是想表明多样性是由逻辑不确定性产生的。 他还利用建筑空间进一步证明,通过触击清晰的几何学和简单明了的图形也会产生不确定性的感知。这是一种被称为康奈尔学派的形态分析方法论。

关于逻辑不确定性有一个众所周知的案例:

从“我是个骗子”这个句子,试图判断“我”是一个诚实的人,还是一个骗子。

这是不可能给出答案的。因为如果“我”是一个诚实的人,那么这句话应当是一句诚实的话,那么“我”就成了一个骗子。如果“我”是个骗子,那这句话是谎话,所以“我”是一个诚实的人。到最后,也不能判断“我”到底是一个诚实的人还是一个骗子。这个小句子的不可判定性反而会露出隐藏其后的丑闻。这就是哥德尔的不完备性定理。[35]

正如埃森曼所言,不可判定在于不能将事物确定为一个,所以A和B都是真实的现象,这就导致了多样性的诞生。也可以说真和假在振动,事物都是暧昧的。 从现代主义的角度来看,不确定性、振动和暧昧都是不怎么受欢迎的词语。然而,作为彻底研究现代主义的结果,它们成为后现代主义诞生的关键词。 因为振动是不可判定的,所以埃森曼希望通过积极把握持续振动的状态来振兴生硬而僵化的现代社会,因此他将振动的概念带入建筑。但这要如何来实现?

为了更好地说明,埃森曼提供了米兰北部科莫湖岸边建造的法西奥大楼(Casa del Fascio)[36](图22)作为案例。

埃森曼利用“法西奥大楼”这个作品进行了想象中的纵深感产生机制的观察验证。这个建筑的大厅由柱廊组成,一系列横梁在大厅上方正交。来自天窗的光线沿着这个横梁的侧面流向大厅,此时,会感觉大厅的空气被光刀切成若干块,这种空气的切面是透明的,在沿着梁产生的纵深方向和垂直方向上的空气切割面互不相让而形成交替振荡,在这个尺度感不明的空间内产生出一系列的振动和暧昧。这意味一个简单而清晰的建筑出现了多样化的感知现象。

法西奥大楼的设计者朱塞普·特拉尼( Giuseppe Terragni),希望当时的意大利社会实现现代化,并有意识地利用现代主义特有的透明性和清晰性来设计建筑。埃森曼的解读与设计师的意图无关,然而他提供了一种如何从解构清晰的几何体里阅读一种更多元空间的感知方法。

安藤尊重埃森曼的工作。他赞赏那些在工作上超乎自己想象的人。20世纪70年代末期,柯林·罗和埃森曼的建筑理论通过日本的建筑评论杂志《OPPOSITIONS》被广为人知。尽管其内容和表达修辞的理解难度都很大,但还是掀起了一部分青年建筑师和研究者的狂热。

但安藤始终认为,语言超越建筑和主宰建筑的价值观是畸形的,自己应该回到造物的原点,回归建筑原本的姿态。他觉得建筑师应该建造解决现代主义矛盾的建筑,而不是制造出表达矛盾的建筑。对于埃森曼利用时代的表象,试图创造出表达时代前沿的建筑时,安藤却直指时代的矛盾中心,并用身体力行的实践与其斗争不止。

1980年代中期《OPPOSITIONS》被废刊,那一部分人的狂热也逐渐趋于平静。此时,安藤告诉埃森曼,再见了后现代。

图23:2020年东京奥运会新国家体育馆竞赛方案,扎哈·哈迪德

图24:2016东京奥运会总规划方案,海上的体育馆,安藤忠雄

七、与东京奥运的十年沉浮

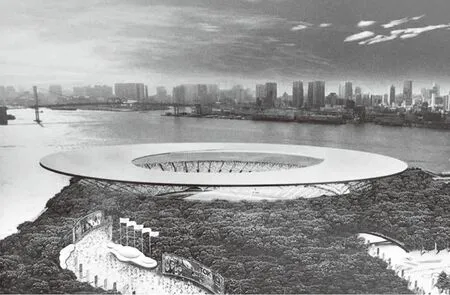

2020年,东京奥运会即将开幕,而作为幕后主导的安藤为申奥已经作了10年以上的努力,他希望从奥运会的角度重新刻画东京的未来,并增加这所城市的魅力。

2015年7月16日,在东京举行的奥运新闻发布会上,安藤作为东京2020年奥运会新国家体育馆的国际设计大赛评委会主席,讲述了选择扎哈·哈迪德方案(图23)的来龙去脉。安藤说,扎哈的方案和运动场相呼应的跃动感以及饱含韵律感的形态渲染了盛典的气氛,适合作为东京申奥的一面旗帜。安藤又说到关于建设成本,设计团队经过2年的设计在2014年5月完成了基本方案设计阶段,总工费大概是1625亿日元(约95亿人民币),虽然超出当初1300亿日元(约76亿人民币)的预算,但可以在实际设计阶段降低成本,来实现这个方案。

但是,2015年6月,建设成本确定为2520亿日元(约147亿人民币)。在接下来的7月17日,日本首相安倍晋三宣布决定撤回扎哈的方案,新国家体育馆的设计彻底回到一张白纸。

事件开始于2006年的5月,安藤突然接到了东京市长石原慎太郎的电话,石原邀请他作为总规划师参与2016年东京申奥计划。安藤欣然答应。

当时,主体育场馆规划在东京湾的晴海(图24)。安藤提倡新设施的建设应该全部实行国际竞赛招标。对于东京10年后的形象,安藤详细对比了1964年的东京奥运会规划,倡导以环境为主题,停止一切大规模的城市建设,将现有的设施加以改造利用,只补充最小限度的新设施。为了避免运动员们长距离的移动,在主体育馆半径8km以内设置奥运村和练习场,将电线埋于地底并布置景观。

在当时的石原市长的领导下,这些提案得以顺利实施。安藤还计划将东京湾的垃圾填海的区域设计成“海之森林”,并开始募捐。

安藤在新闻发布会上说, “这可能是历史上第一次在海上举办奥运会,感觉特别棒 “!

然而,2016年东京奥运申办计划以失败告终。但重视地球环境和自然景观的努力,取得了一定的成效。这些举措使得“与自然共生”这一信息,成为东京这座城市未来向循环型社会发展的象征,并以此向全世界发信。

至此,安藤为申奥努力的上半场落幕。

随后,东京都再次启动2020年申奥计划,这一次,安藤的身份变成了新国家体育场国际竞赛评委会主席。

安藤以环境为核心价值观的主轴,一心想着探索东京这个大城市的转变方式,梦想为21世纪的日本注入新的活力,构筑一个全新的城市模型。这个梦想的视角是如何将已经过于臃肿的城市与机构,设计成人类和自然和谐相处的环境,这有别于1964年东京奥运会追求基础设施快速增长的模式。安藤倡导将重视地球环境和自然的理念融入次世代的城市模型,而不是以经济为主导的城市开发。

东京已经是第三次当选为奥运会举办城市,包括1940年、1964年和2020年。如果从奥运会和建筑师的角度看,东京三届奥运会的历史正好是东京大学建筑系教授们的系谱。这里关系到岸田日出刀[37]、丹下健三、安藤忠雄和隈研吾。岸田在1940年为奥运会进行了大量的研究考察活动,可惜当时战争爆发,奥运会被迫终止。于是战后的1963年,岸田利用他的经验,帮助学生丹下健三顺利完成奥运会场馆的规划设计。

1937年3月,当时的东京大学教授岸田日出刀完成了前一年夏天举行的柏林奥运会视察报告。在报告里面,他写下了如下竞赛项目:

奥林匹克宪章准则第四则规定,在奥运会中,下列项目是必须开展的,包括田径、体操、格斗运动、游泳、马术、现代五项和艺术竞技。[38]

有趣的是,艺术竞技被列为重要项目,它包括:建筑、雕塑、绘画、文学和音乐。这在1924年的巴黎奥运会上首次被纳入。

岸田的报告里还介绍了德国宣传部长戈培尔(Göppels)在艺术大赛邀请日的手稿,手稿里,建筑被认为是“艺术之母”,并强调在所有艺术中和体育最密切相连的是建筑。岸田还说,如何将建筑与体育联系起来,这是一个比较抽象的问题。具体而言,就是追求“诚实、清晰、简单、快速”等表现,尽量避免“华丽、灰暗、复杂、笨重”等元素。

但再回顾一下当时的德式建筑,如国家体育场(图25)和游泳场,虽然诚实但显得很笨重,明快却缺乏速度和力量。当时的德国,纳粹政权对建筑、设计以及表现的管制影响非常深远,1936年的柏林奥运会,禁止了建筑的个人主义,使其沦为希特勒政权的国家祭典。

遵循历史的轨迹,建筑作为装饰奥运会这个盛大舞台从来都不可或缺,而安藤主导的东京奥运会则与这个理念完全相反,他放下自身对建筑的执念,转而努力从另一个更加柔软的角度来塑造东京的新面貌,着力用环境设计来创造新的城市文化。

正如顾拜旦所期待的那样,奥运不仅仅是一个体育比赛,还是一个和平的盛会,更是一个文化的盛典。

对于奥运会,建筑师安藤跨出了革命性的一步,他改变自己的价值观,力图引导东京这个城市往更好的方向变革、前进。

图25:举办过1936年柏林奥运会的Werner March体育场

八、鲜花盛开的巴黎——建筑师的自我理想

安藤对于哲理的奥妙混杂、文化的高尚与否无动于衷,他只基于事物的本质与必要性行事,而不受偏见的影响,这也是他的才能与天赋。或许安藤对建筑界最伟大贡献就是,通过排除哲理的复杂性而专注于造物。在这个建筑界波涛暗涌、“兵荒马乱”的岁月,这种姿态不禁让我们回想起建筑学与哲学平等的时代,在古希腊,建筑师不止是一个单纯的工匠,他们在通晓原理的基础上运用知识统筹匠人与技师,并负责规划和监督生产制作,柏拉图和亚里士多德曾经把哲学家描绘成建筑师,认为哲学是知识的建筑。当时的古希腊,建筑师是万人敬仰的伟大工程师。罗马 时期,维特鲁威写了《建筑十书》。这本现存最古老的建筑学书里,记载了关于建筑师的描述。 “建筑师的知识储备来自不同的学科和文化的教养……由创作和理论组成。创作是坚持不断地改进和研究实践技能,是使用符合造型意图的任何材料动手完成的。另外,理论是将熟练创作出来作品用比例法则加以解释和说明。”[39]但随着时间的流逝,在希腊罗马文化中地位崇高的建筑师沦为了更为现实以及更为专业细分化的人物形象。

那么,安藤心中对建筑师形象的描绘究竟是怎样完成的。

安藤在二十多岁的时候开始了修炼自己的旅程,这有点像宫本武藏的剑道之旅。越是难以逾越的困难,越会使他变强,苦难成为萦绕他的灵魂。他觉得在成为一名建筑师之前,人生的根基还需要有很多东西去坚实,这是刻不容缓的,他被一种无法形容的冲动与使命感驱赶着上了这段旅途。

安藤这种历尽折磨和困难试图效仿的人格究竟是什么。斯拉沃热·齐泽克斯提出了关于20世纪的资产阶级社会的三类个体。第一类是自治型人格,第二类是服从组织的他律型人格,第三类是自恋型人格。[40]

在当时的日本,战后的第一代以战争灾害的复兴为目标兢兢业业,以自治作为个人的理想。但战后经济增长的时代,优秀的白领成为社会的主流,具有良好的理解能力和协调能力并能作出很好决断的人开始崭露头角。这是一个种积极向上、果断但缺乏趣味的典型他律型人格形象。但经济泡沫破碎之后的年代,自恋型人格迅速增长,他们对实现梦想毫无兴趣,这是一类执着于个人以及习惯用具体的规则来捆绑自己的御宅族人物。

安藤的理想是做一个克服艰难险阻的人,独立并全力以赴地完成艰巨的任务,并为此感到自豪和喜悦。这样的人具备充满直面苦难的勇气和丰富的情感,他的满足感来自于面对周围的压力始终忠诚于真实自我的那个自己。

安藤是一个典型的自治型个体。他孑然一身踏上了征服欧亚大陆的旅途,将自己扔进了世界这个磅礴的熔炉里,这无异于一场浩大的赌博。没去上大学的安藤最终是幸运的。大学教育潜移默化地让人们成为服从于组织的他律型个体,这样的个体再难成为像安藤这般向往自由的建筑师。 有人说,像安藤这种拥有个人主义情怀的建筑师能否在公司或组织中表现出自己的力量,这是非常值得怀疑的。难以想象固执而向往自由的建筑师安藤忠雄收紧领带、怀揣着月票挤上水泄不通的地铁去上班的形象,这对他来说无异于一场噩梦。

图26:万神殿圆顶倾泻而下的光

图27:巴黎证券交易所(Bourse de commerce ,Paris)改造,2018年,安藤忠雄

对于安藤来说,始终萦绕在他头顶的是给他年轻时代带来决定性影响的万神殿。这是西方建筑乃至西方文化的原点,20世纪的勒·柯布西耶就是通过万神殿找到了现代建筑的源头。安藤对于万神殿内部空间的感受,就像他中学时代的家在改修的时候被拆除屋顶的那一刹那,光从天而降沐浴全身的那种感动,这种感动通过之后的建筑体验,在他心中升华成自我的影像。从万神殿圆顶倾泻而下的光(图26),与大阪市中心的住吉的长屋屋顶落下来的光互相重合,叠加成一个更加壮观的影像。个人的历史与建筑的历史相互混合重构的空间形象,形成一种强大而明晰的规范主宰了安藤的建筑理念。希腊几何学和古罗马空间的古典世界形成了安藤作为建筑师的自我理想。

安藤建筑的魅力在于融入了自然的几何美学,但安藤的人格魅力则是随时都在战斗的姿态。

他说,不一样的美妙风景,悄无声息地覆盖着将要设计的环境,在产生新的有刺激的关联性的同时,也会产生冲突与矛盾。例如建筑光与影的美学,空间内与外的取舍,还有新城市空间与场所风土的碰撞,每次用建筑去解决这些课题时,都是一次苦闷而又刺激的战斗。

2018年5月,鲜花盛开的巴黎。安藤从巴黎市中心眺望,他改造的历史性建筑巴黎证券交易所(Bourse de commerce,Paris)(图27)即将完美地呈现在世人的眼前。

只要有幸福的城市里就有建筑与艺术的存在。安藤热爱的米开朗琪罗,在佛罗伦萨雕刻了大卫的雕像,大卫沉着地将石块放入投石器,扔向巨人歌利亚的额头。这尊大卫像守卫了佛罗伦萨无数的岁月。安藤将二重螺旋梯埋入这座古老的建筑,是不是也会默默地为明日的巴黎人民带来幸福。

安藤说:“赖特直到生命的终点都没有放弃创作,并在去世后完成了古根海姆博物馆。只要我还是一名建筑师,就会继续为自己、为城市而战斗。”

注释

[1]瀬戸内寂聴,安藤忠雄.人生を考えるのに遅すぎるということはない.講談社, 2014.

[2]Le Corbusier .Vers Une Architecture.Editions Flammarion,2008.

[3]伊藤 ていじ 著.建築家・休兵衛.建築思潮研究所 编,建築資料研究社 2001.伊藤 ていじ(Teiji Itoh),1922~2010。工学博士,日本建筑史学家, 建筑评论家,作家。

[4]倉俣史朗(Kuramata Shiro,1934~1991)。日本室内设计师。 20世纪60年代初到90年代在空间设计和家具设计领域有杰出作品的世界级设计师。曾获得法国文化部的艺术勋章,他的原创设计不依赖于西方文化,蕴含着特有的文化和美学。 由于其作品独有的原创性,产生了“Kuramata shock”这个词。

[5]黑川雅之(Masayuki Kurokawa,1937~。), 世界著名的建筑与工业设计师,被誉为开创日本建筑和工业设计新时代的代表性人物。他成功地将东西方审美理念融为一体,形成优雅的艺术风格。著名的美国纽约现代艺术博物馆将他的作品列为重要馆藏物。他设计的作品主要有灯具、照相机、饰品、手表、工业产品等。其兄黑川纪章为日本著名的建筑师。

[6]宮脇檀(Miyawaki Dan,1936~1998), 日本建筑师,散文家。代表作有一系列结合了混凝土箱形结构和木框架的建筑,作品“松川箱”被授予1979年第31届日本建筑学会奖。

[7]日本の建築家編集部.安藤忠雄—挑発する箱 ,日本の建築家 6, 丸善1986.

[8]丹下健三(Kenzo Tange,1913~2005),日本建筑师。1987年第9届普利兹克奖得主。毕业于东京大学,为战后日本经济腾飞时期活跃的代表建筑师,影响了黑川纪章、槙文彥、矶崎新等一代日本建筑大师。哈佛大学设计研究生院设有丹下健三教席。

[9]冈本太郎(Okamoto Taro,1911~1996)。日本艺术家。他的艺术活动影响了抽象艺术运动和超现实主义运动。在大阪的“太阳之塔”和在涩谷站的壁画“明日神话”是其代表作品。

[10]1970年3月大阪世博会开幕,随后的183天里,世博园内人山人海、欢歌笑语,来自世界各国不同的表演使会期活动高潮迭起。日本皇太子在欢呼的人群中留下了名言:“愿人类进步与和谐的理想之火永久不熄”。

[11]工艺美术运动,由英国诗人、思想家、设计师威廉莫里斯(1834~1896)领导的设计运动。 它始于1880年代。在维多利亚时代,由于工业革命,廉价而劣质的产品被大规模地生产。 莫里斯批判了这样的状况,坚持回归中世纪的手工艺品制作来统一生活与艺术。 他成立了莫里斯商会,并制作装饰书(Kelm Scott Press)和室内产品(壁纸、家具、彩色玻璃)等。

[12]安藤忠雄, 都市住宅7月臨時増刊,都市ゲリラ住居,鹿島出版会,1973.

[13]访谈对象坂本一成、安藤忠雄、石山修武等,采访人伊东丰雄。建築における黄金の60年代特集号.建築文化.1977年10月号,彰国社,1977.

[14]中野本町之家,1976年建造,伊东丰雄为了帮助丧夫的姐姐以及小侄女重新振作起来而设计了“中野本町之家”,这是个对内敞开、对外隔绝的白色U字型建筑,两条深邃的长廊包围了中庭,成了一家人接近自然以及女孩们游戏的场所。直到20年后,孩子们都已长大成人,每个人的心情也已平复,于是大家决定拆除这个U型屋,让它回归土地。

[15]渡边丰和(Watanabe Toyokazu,1938~),日本建筑师。日本后现代主义的代表建筑师之一,他的作品“龙神村民体育馆” 于1987年获得日本建筑学会奖。

[16]卡尔·弗里德里希·申克尔(Karl Friedrich Schinkel,1781~1841),普鲁士建筑师,城市规划师和画家,同时也设计家具和舞台布景。申克尔是德国最杰出的建筑师之一,设计了众多新古典主义建筑。这些著名的建筑物遍布柏林及其周边地区。

[17]新陈代谢是1959年由一群年轻的日本建筑师和城市规划者为主导的建筑运动,包括黑川纪章和菊竹清训。他们提出了根据社会和人口增长的变化有机增长的城市和建筑的方案。

[18]霞湖计划,黑川纪章于1961年提出的城市设计方案。这个方案里城市漂浮在湖面上,人们在人造巨型DNA双螺旋结构上自由建造独立的房子,霞湖计划表达了一个与自然共存的城市。

[19]手法主义,出现于16世纪晚期欧洲的一种艺术风格,其主要特点是追求新颖和不寻常的效果,例如以变形和不协调的方式表现空间,以夸张的细长比例表现人物等。在建筑史中则用于指1530年至1600年间意大利某些有巴洛克风格倾向的建筑作品。手法主义为巴洛克艺术的出现奠定了基础。

[20]世界現代建築の行方,世界現代建築の展望(特集).新建築.1970年1月刊,新建筑杂志社,1970.

[21]后现代主义,是一种从对现代主义建筑的批评中出现的建筑风格。 它反对现代主义建筑的理性与功能主义,旨在恢复建筑的装饰性、折中性、夸张的外观等。主要在20世纪80年代盛行,在20世纪90年代后期,它分为多种新趋势,包括高科技建筑、新古典主义和解构主义。

[22]磯崎新.建築の解体—一九六八年の建築情況,鹿島出版会, 1997.

[23]安藤忠雄.安藤忠雄の建築 1.TOTO出版, 2007.

[24]DOCOMOMO ,DOCOMOMO (International Working Party for Documentation and Conservation of buildings, sites and neighborhoods of the Modern Movement)成立于1988年,是一个旨在记录和保护现代主义建筑的国际学术组织。 DOCOMOMO Japan是DOCOMOMO的日本分部。

[25]石田潤一郎.関西のモダニズム建築: 1920年代~60年代、空間にあらわれた合理・抽象・改革.淡交社, 2014.

[26]John Summerson.The Classical Language of Architecture.The MIT Press,1966.

[27]小篠邸,1981年建造,全球时装设计师小篠弘子极为欣赏安藤的年轻才华,于是委托他设计了自己的房子。

[28]伊东忠太(Chyuta Ito,1867~1954),日本明治时代到昭和时代的建筑师和建筑史学家,东京帝国大学名誉教授。他是基于西方建筑学来全面研究日本建筑的第一人,开创了日本建筑史。 此外,他将“造家”一词改写为“建筑”,提出了“建筑进化论”,代表作品有筑地本愿寺等。

[29]安藤忠雄.安藤忠雄 都市彷徨.谢宗哲 译.宁波出版社,2013.

[30]阿旃陀石窟(Ajanta),位于印度西南部,是一处在悬崖上开凿成的佛教庙宇,四周风景如画。阿旃陀石窟自公元前1世纪开始建造,到公元7世纪才完工,工期长达700余年。30个石窟高低错落,绵延550m,环抱成新月形,俯瞰清流翠谷。

[31]Leonardo Benevolo.近代建築の歴史.武藤章译.鹿島出版会 ,2004.

[32]Peter Zumthor.Thinking Architecture.Birkhauser Architecture,2006.

[33]同[7]。

[34]往来书简,彼得·埃森曼×安藤忠雄.SD.1989年9月刊, 鹿島出版会,1989.

[35]Raymond Merrill Smullyan.決定不能の論理パズル ゲーデルの定理と様相論理.田中朋之・長尾確译.白揚社,1990.

[36]法西奥大楼(Casa del Fascio),1936年建造,设计者为朱塞普·特拉尼( Giuseppe Terragni)。法西奥大楼是墨索里尼的法西斯党部大楼,位于意大利科莫(Como),现已用作写字楼。楼体采用钢筋混凝土构筑,带有传统的四坡屋顶和凸角底座,后来变成了现代主义风格建筑早期的典范。

[37]岸田日出刀(Hideto Kishida,1899~1966),日本建筑师,东京大学教授,历任日本建筑学会会长,日本建筑设计界的权威。参与设计了东京大学安田讲堂、 东京大学图书馆等。1950年,获得日本艺术学院奖。丹下健三、前川国男等著名建筑师都出自岸田门下。

[38]岸田日出刀.甍(いらか).相模書房, 1950 .

[39]维特鲁威.建筑十书(Ten Books on Architecture).陈平中译.北京大学出版社,2012.

[40]斯拉沃热·齐泽克.斜目而视:透过通俗文化看拉 康 (Looking Awry:An Introduction to Jacques Lacan through Popular Culture).季广茂译.浙江大学出版社,2011.

图片来源

图1:由日本东京国立新美术馆提供

图2:《JAPAN INTERIOR DESIGN》杂志1969年12月刊封面,インテリア出版株式会社

图3:由日本东京国立新美术馆提供

图4:《大阪市史編集の100年》

图5:《都市住宅》杂志7307号 住宅第4辑封面,鹿島出版会

图6:作者拍摄

图7:《建筑文化》1977年10月刊封面,彰国社

图8:《日本の家1945年以降の建築と暮らし》展,东京国立近代美术馆,作者拍摄

图9~图11:作者拍摄

图12:《東京人》2013年11月刊。摄影,川澄明男

图13:由黑川纪章建筑设计事务所提供

图14:《新建築》1970年1月刊,创刊 45周年纪念特辑封面,新建筑社

图15~图18:作者拍摄

图19:由Wellcome Library, London提供

图20:由安藤忠雄建筑研究所提供

图21:《SD》1989年9月刊封面,鹿島出版会

图22:作者拍摄

图23、图24:由日本スポーツ振興センター提供

图25、图26:作者拍摄

图27:由日経 アーキテクチャ提供