前世与今生:文本中的“芥子园”

2018-03-08史文娟

史文娟

昔归有光(1507~1571年)作《沧浪亭记》,数宫馆苑囿之兴废无常,感慨“士之欲垂名于千载,不与其澌然而俱尽者,则有在矣”!清人钱泳(1759~1844年)亦尝言,园亭因人而存,“要与主人之相配”“视主人以传”,如此则他人园亭、纸上园亭皆可为“吾之园亭”。[1]这些言论中对物质空间的存废及真伪的豁达态度,透露了传统文化语境下古人对名园古迹的独特理解。再如黄宗羲(1610~1695年)考庐山右军墨池,一贯严谨的史家却表示,“然流传既久,即其不足信者,亦为古迹矣”(《匡庐游录》)。

故,历史上的园林“遗迹”,往往“假作真时真亦假”,也就不足为奇。

譬如绍兴青藤书屋,一向被视作徐渭(1521~1593年)故居,早在乾隆癸丑(1793年)就曾修葺一新,“游者接踵,饮酒赋诗,殆无虚日”[2]。然有现代学者考证“青藤书屋”为徐渭身后托其名而建。[3]又,绍兴沈园,因陆游(1125~1210年)一曲《钗头凤》成就千古名园,曹汛先生考证其非旧址,而是清代文人沈氏的“矜夸”。[4]现如今,在南京城东南隅的蒋寿山宅址旁,亦有“芥子园”营建一新,以待游客(图1)。

“芥子园”——著名文人李渔(1611~1680年)清初在南京营建的别业——前后存续约十年光景,具体位置暂不可考。[5]李渔身后数百年间声名益隆,芥子园亦历久弥新;今日之复建,为“园亭不在宽广,不在华丽,总视主人以传”又添新例证;而新建之园亭能否成就一代名园,亦留待历史沉淀。

李渔以文谋生、因曲闻名,虽非以叠山造园为业,却一向颇以为自得;因身兼“园主”与“设计师”双重身份,其与相关芥子园的“文本”,夹杂着经济考量与现况妥协,真实反映了生活需求并诉诸具体技术操作,流露着自我欣赏玩味进而建构了一套审美观念。借由该“文本”,不仅可窥芥子园的物质空间构成,而且透过李渔极具个人色彩的造园实践接近其园居生活,分析其造园理论,借由“前世”看“今生”,思考当下园林的继承与发展。

循此,本文分三部分:

(1)立足文本,考证芥子园的物质空间构成,是为“前世”;

(2)诠释文本,指出其对于当下园林设计与研究的意义所在,是为“今生”;

(3)最后辑录原始“文本”,为后继研究者校验考证结论及进一步研究提供基础。

表1 南北山水画派风格 差异

图1:芥子园

图2:沈周《沧州趣图》

一、前世:小园有幽趣

康熙七年(1668年)左右,芥子园落成;康熙十年(1671年),《闲情偶寄》出版。《闲情偶寄》中所述造园经验、居室布置、花卉栽种等多出自芥子园,相关插图亦摹自芥子园。历史考证以此为直接证据,零星涉及李渔其他作品中有关芥子园的文字。考证还辅助参照李渔造园观点、南京本地及明末清初江南一带的造园传统。

总体而言,芥子园占地三亩不到,建筑、山石各一亩(附31)[6]。园内设计别出心裁,有奇思妙想,也有奇技淫巧,“入芥子园者,见所未见”[7],是个“垒石为山种香草”的“幽趣”小园[8]。李渔的文人气质令芥子园“幽”,他追求新奇不喜与人同的性格使芥子园“趣”。下文的具体考证所得结论,可视作芥子园设计的说明书,读者可据自己对园林的理解与判断,设计复原出各自心目中的“芥子园”。

1.叠山

叠山理水构筑人造景观的骨骼脉络,奠定园林的格局意境,是考证首要解决的内容。芥子园内假山一亩左右,土石相间且土多石少,为平冈小坂式。山麓种石榴,山上植各式低矮花草;中设石洞,洞与建筑“栖云谷”相连。

①意境:疏篱点景

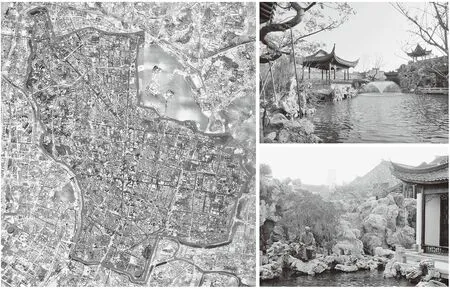

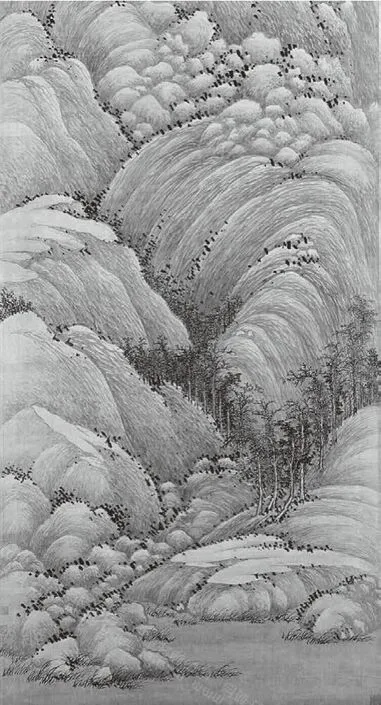

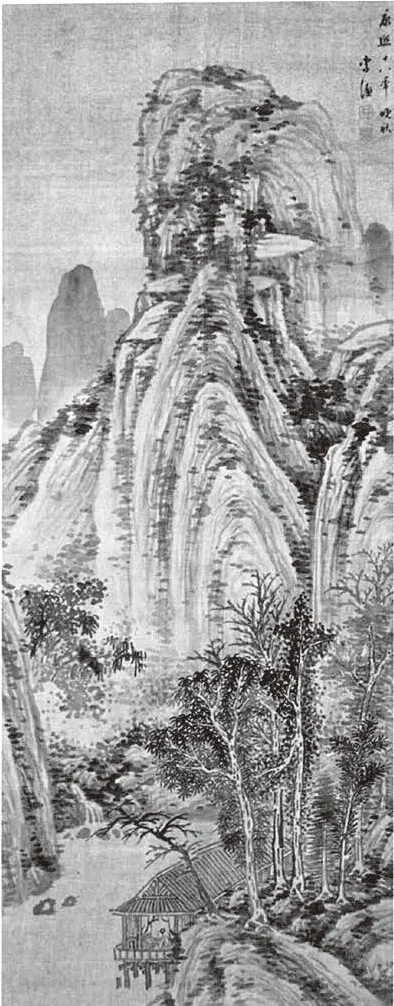

自唐宋以来,造园受绘画影响,其意境亦渐趋近山水画。史上造园名家通常有绘画背景,所模范或欣赏之绘画风格、审美情趣,也会不期然体现在其所造假山及园亭上。李渔欣赏明初沈周(1427~1509年,号石田)的绘画风格(附4),而沈周山水画一脉相承宋元以来董巨传统(图2、图3)。董源、巨然皆为五代南唐画家,是江南山水画的代表,与荆浩、关仝(图4)为代表的北方山水画派有显著不同,详见表1[9]。

对照李渔现存的一幅《山水画》,用密线条与点勾勒山石轮廓,土质疏松,杂树灌木丛生,的确延续董、巨一派的江南山水画传统,与沈周画风有着某种程度上的相似性[10](图5、图6)。又联系西单牌楼郑亲王府内的惠园,叠山引水与李渔有些渊源,时人亦评其“疏篱点景,仿石田之萧闲,层洞穿纡,本笠翁之意匠”[11]。可判断,“层洞穿纡”的叠石意匠、“疏篱点景”的萧闲意境,亦是李渔在芥子园中所竭力靠拢与营造的“象”。

②材料:土石相间

李渔推崇以土代石的叠山之法,认为该法“既减人工,又省物力,且有天然委曲之妙”,重视山形的写实与自然,且土石山宜种树,“树根盘固,与石比坚,且树大叶繁,混然一色,不辨其为谁石谁土”。不仅大山,“小山亦不可无土,但以石为主,而土附之”,具体叠山方式为“外石内土”[12](附22、附23)。

以上可判断,“贫士”李渔作为园主与造园者,其有限的经济条件和自然萧闲的审美倾向,均导向土石假山的营建。

图3:《仿巨然烟浮远岫图轴》

图4:关仝《溪山行旅图》

图5:李渔《山水图》

图6:沈周《策杖图》

2.理水

①瀑布:“雨过瀑布喧”

芥子园内有座小石山,高约3m,宽约2.5m,设水槽承雨水(附9)[13]。许山诗《过李笠翁浮白轩看小山瀑布》[14]、方文诗“客来尘事少,雨过瀑布喧”[15]皆指此,雨水由石隙宛转下泻,略有瀑布意。由许诗“树杪泉从屋檐分”句,可判定与环秀山庄西北角的瀑布一样,利用设施收集屋面排水,集中起来流注池中,在雨天产生瀑布的视听效果。

小石山的具体营造概况,参李渔对山石的审美:他崇尚透、漏、瘦,选石须有棱角,垒石要注意“石纹石色,取其相同”,最重要的是要依据“石性”,即“斜正纵横之理路”,小山整体态势应保持“顶宽麓窄”方为美观。

②小池:“斗大一池”

园内有水池一方,中植芙蕖。

通常园内“凿池引水”需有三个基本条件:

-临近水系;

-园主具备工程相应的经济能力;

-园林本身具有适合“凿池引水”的条件(面积大小、地势高低等)。

南京水源条件优越,水池是明代南京园林中之常备,凡有条件均“凿池引水”与城市水系相接[16]。李渔爱莲,奈何窘迫的经济状况和园内有限的用地条件,仅凿“斗大一池”(附33)。从园的面积与建筑山石占比来看,这个池子确也大不了;从“时病其漏”而“望天乞水”句,可见小池不接城市水系,虽“凿池”却未能“引水”。

另,“浮白轩”后假山,“有丹崖碧水,茂林修竹,鸣禽响瀑,茅屋板桥”,在雨季时可以承接雨水,故此假山山址应有小池环绕(附9)。

3.建筑

建筑占地面积略一亩。了解园中建筑的主要依据为《芥子园杂联》《联匾》等,园林中的联匾既装饰也“点题”,可视作建筑功能与景观的“说明书”。

园入口处有木质碑文额——“芥子园”,龚鼎孳(1615~1673年)题于1669年夏,黑底白字嵌于园墙(附16、图7)。木质匾额制作低廉,也易毁。现存江南园林中比较重要的、嵌于墙上的匾额,多为砖额,木质匾额鲜见。李渔经济条件常陷窘境,从这一木质匾额上可得印证。入门处植竹。

园内主要建筑有五:厅堂一座、“浮白轩”(书室)、“栖云谷”、月榭歌台、“来山阁”[17](附2、13-21)。另配有耳房等辅助用房,几个主要建筑或亦自成小院落,如“浮白轩”。文字中未提及亭与廊,不排除园中有这两种构筑的存在。建筑之间或许有廊相连。

① 厅堂

厅堂作起居接待、宴饮宾客、处理事务用。

匾额有二:“天半朱霞”与“一房山”[18](附17、附18、图8、图9)。

楹联有三:

a)“孙楚楼边觞月地,孝侯台畔读书人”,点芥子园地点与主人身份;

b)“因有卓椎地,遂营兜率天”,点芥子园面积小却匠心独运的特色;

c)“到门惟有竹,入室似无兰”,点入园景致。

墙壁张悬名人尺幅,“浓淡得宜,错综有致”。

墙壁还绘壁画,“尽写着色花树,而绕以云烟”,并将立鹦鹉的铜架和画眉笼改造后置于墙上,与壁画整合为一体;利用真实的鹦鹉、画眉,与逼真的壁画,共同营造“花树之亦动亦摇,流水不鸣而似鸣,高山似寂而非寂”的空间感受。如此新奇的室内设计让来访友人惊叹不已,以为咄咄怪事(附11)。

② 书室:“浮白轩”

“浮白轩”即书室,门上悬挂木质虚白匾:“浮白轩”(附19、图10)。

书室自成小院落,有假山作对景,“其中则有丹崖碧水,茂林修竹,鸣禽响瀑,茅屋板桥”,楹联“雨观瀑布晴观月,朝听鸣琴夜听歌”即描写这一场景;室旁设附属用房,“凡有败笺弃纸,垢砚秃毫”不能及时检点,便暂置于内,以确保书室整洁(附7)。李渔著述颇丰,书室是他平日里最主要的活动场所,从功能布局到室内装饰再到家具设计,在其文字中一再提及。

室内悬挂木质蕉叶联:“般般制作皆奇岂止文章惊海内,处处逢迎不绝非徒车马驻江干,笠翁先生”(附14、图11)。

图7:碑文额

图8:手卷额

图9:册页匾

图10:虚白匾

图11:蕉叶联

图12:尺幅窗图式

图13:暖椅式

图14:石光匾

设李渔自创的借景窗(“尺幅窗”或“无心画”),从此窗望出去可见小院中的小石山。借景窗常开闭少,依原框槅棂做木隔扇,裱上名画,以备关窗之用(附9、图12)。

墙壁覆石灰后再打磨光滑,糊酱色纸打底,再贴豆绿云母笺,“皆冰裂碎纹”,视觉效果有如“哥窑美器”(附12)。

室内有几款别出心裁的家具设计,围绕“读书写作”这一主题。

a)“暖椅”:集多功能于一身的复合家具。南方冬日湿冷,文人著书不仅身体冷,砚台也易冻。若室内设盆碳,一来费用高,二来烧盆碳产生灰烬,不便打扫,于是“暖椅”应运而生,用设计巧妙又经济地解决了文人寒日里读书写作的问题(附26、附27、图13)。

b)“凉杌”:夏季专用的坐凳(附26)。

c)小解装置:书室一侧墙壁凿孔,置小竹于其中,这一装置保证其“无论阴晴寒暑,可以不出户庭”(附7)。

③ “栖云谷”

“栖云谷”与假山石洞相连,洞中空间借以扩大;木质石光匾“栖云谷”镶嵌山石上,室内置放小石,营造与石洞相似的氛围(附20、图14)。“洞中宜空少许,贮水其中而故作漏隙,使涓滴之声从上而下,旦夕皆然”,使人“六月寒生”,有“真居幽谷”之感,故“栖云谷”是为夏日宜居之所在。

室内设圆柱,柱上悬挂竹质“此君联”,利用竹材料本身的弧度与柱子自然贴合,作法如沧浪亭“翠玲珑”馆(附15、图15)。

墙上开“梅窗”,将老梅枝干从中锯开,平整一面靠墙,天然一面向屋内,“天巧人工,俱有所用”(附9、图16)。

④ 楼阁:“来山阁”

“来山阁”为楼阁建筑,阁中悬有木质秋叶匾“来山阁”(附21、图17)。设“山水图窗”,透过此窗,可眺望钟山,方文诗曰“看山楼在门”者也(附9、图18)。

⑤ 月榭歌台

“园林之台……或楼阁前出一步而敞者”(《园冶》),芥子园中有月榭亦设歌台,是演出观剧的场所。

李渔约1666-1674年组有家班。[19]家班女乐平日在芥子园接受教习实践,“休萦俗事催霜鬓,且制新歌付雪儿”(歌台楹联);并为来芥子园的客人提供表演,“有月即登台无论春夏秋冬,是风皆入座不分南北东西”(月榭楹联),听歌观剧成为芥子园一大特色。[20]

明清江南昆曲盛行,昆曲舞台重留白写意,无繁复布景和夺目装置,伴奏乐器对空间亦无特殊要求。[21]铺上红氍毹,加一桌二椅,即成舞台,可四面观演[22](图19)。芥子园内观剧场景,可参清代《姑苏繁华图》中园林建筑里的昆曲表演场景(图20)。

另,“榭者,藉也。藉景而成者也。或水边,或花畔,制亦随态”(《园冶》)。芥子园仅斗大一池,月榭歌台依水而建的可能性很小。

图15:此君联

图16:梅窗

图17:秋叶匾

图18:山水图窗

图19:一桌二椅

图20:徐杨《姑苏繁华图》局部

图21:窗栏体制

4.其他

① 装折

窗属装修。李渔认为窗的制作首先要顺应材料本性,使其坚固耐用,其次再考虑“明透”“玲珑”;园中常用的三种窗栏的分隔体制,李渔有作图文介绍(附8、图21)。

李渔还重创新,如“浮白轩”中的“尺幅窗”、“栖云谷”中的“梅窗”、“来山阁”中的“山水图窗”,别致中透着巧思。

② 铺地

李渔施工与生活经验丰富,务实与审美兼备。他在“甃地”文中详述以砖铺地、木板作地、三和土甃地三种做法及各自优劣,最后指出以砖铺地,“止在磨与不磨之间,别具丰俭。有力者磨之使光,无力者听其自糙” 。

③ 植物

园入门处种竹,山麓旁有四五株大石榴,隙地种芭蕉,盆栽茉莉、山茶等。另,春有水仙、兰花,夏有芙蕖,秋有秋海棠,冬有腊梅等。[23]

二、今生:生活的艺术

童寯在《江南园林志》序中尝言:“抑园林妙处,亦绝非一幅平面图所能详尽。盖楼台高下,花木掩映,均有赖于透视。若掇山则虽峰峦可画,而路径盘环,洞壑曲折,游者迷途,摹描无术,自非身临其境,不足以穷其妙矣。”实物尚存的园林,平面难详尽其妙处;况芥子园早已湮灭不知所踪,其于今人的意义更在物质空间之外。

1.理论与实践兼备的独特文本

文本层面,中国传统园林相关文本浩如烟海,与实践相关文字寥寥无几。传统工匠与士人社会等级悬殊,“百工居肆以成其事,君子学以成其道”(《论语》),道家儒家鄙薄手工技艺,所谓“小道末技”。于是,通晓营建的传统匠人不擅文字,鲜有文本流传于世;擅于文字的士人在观念层面便轻视技艺,鲜有造园经验,对匠人及造园实践偶有记载,也是因认为其行为合于君子认可的“道”。[24]回顾目前园林史研究所涉及的几类相关文本:方志信息笼统,笔记辞藻华丽(多借由文本书写虚构心象的风景,建构理想中的园林文化及至人生理想),游记描述游览路线、宴饮休憩停留点之所见所感,也并不以展现完整的园林景致为目的。

如此背景下,李渔和计成作为少有的文人造园家——童寯先生所言“真通其技之人”——其基于真实造园实践的文字,便有了别样的意义。汉宝德(1934~2014年)甚至认为《园冶》中的建筑论,堪称“建筑艺术知性化的先声”,“远超过欧西文艺复兴时代的名师”,是“敏感于居住环境的读书人,对自己(或友人)所要从事的建筑的一些揣摩与品味”,少有宗教与礼教的羁绊[25]。然而二者又有差别。

实践层面,中国传统园林意境非由匠人决定——“三分匠人七分主人”。以张南垣为例,他“山未成,先思著屋;屋未就,又思其中之所设施”,是明末著名的兼顾叠山、建筑和室内设计的造园家,吴伟业(1609~1672年)曾为其作传。传记载时人评其所叠假山,“江南诸山,土中戴石”,即倾向土多石少的配置,土石相间略成台状,呈“平冈小坂、陵阜陂陀、曲岸回沙”的自然简朴风格[26]。又载其“曾于友人斋前,作荆关老笔”,明末有画意入园的风潮,所谓“荆关老笔”,即叠石山,意境模拟荆浩、关仝的北方山水画派(见前文所论)。土山与石山,两者无论技法意境都南辕北辙。传记又载,若园主“任情自用”,张氏亦“不得已骫骳曲随”。由此可知,为他人造园,是受制于园主经济条件与审美品味、仰赖于工匠技艺、受限于用地本身的复杂操作过程,“必酌主人之贫富,随主人之性情,犹必籍群工之手,是以难耳”[27]。

计成中年后以替他人造园为生,《园冶》一书,是他据自身丰富的实践经验写就,最后刊行亦有生计考量——希望儿子也能以此技艺谋生,“欲示二儿长生、长吉,但觅梨栗而已”(《园冶·自识》)。而在芥子园营建中,李渔兼“设计师”与“园主”的双重身份,是真正意义上的“能主之人”。除去具体造园手法介绍、个人审美品味表达,更有作为“业主”的仔细考量:芥子园的选址与规模,园中的山石营建、植栽布置、匾额形式等,综合考虑自身的经济状况、生活习惯、审美趣味,结合现有场地条件后的取舍平衡。相关文字散落于诗文中,琐碎生动,透露着生活细节的点点滴滴。字里行间我们发现,三百多年前的古人生活,仿佛离我们并不遥远。

2.亘古常新的设计理念

李渔科举失利后本想归隐田园,却不耐寂寞清贫,为求舒适人生,在商场、官场“周旋逢迎”,在传统社会并不为主流价值观所容,是个“毁誉参半”的文化商人。他所信奉的顺性、顺情、顺世的自适人生观,深刻影响着他的戏剧小说创作与造园理念。他的戏剧小说追求尖新奇巧,贴近市民大众,以民众娱乐、市场销售为导向[28];他的造园理念亦受此影响,譬如:对于“假山”,他认为有经济能力选石山,经济状况不佳可采用土石相间之法,有“好石之心”却无经济条件,则“不必定作假山”。对于“建筑”,其布局依地势、或功能需求改变,不能满足南北正位便灵活调整开窗位置以满足日照所需;其尺度、比例,依照人的尺度,注重与人“相称”,不盲目寻求高大轩敞。对于“材料”,须体现材料特性进而发挥其表现力,如木质窗栏,以坚固为第一要义,木材表面处理自然以体现木质纹理,加工方式顺应木材本性以保证其长久坚固,构造逻辑与审美逻辑统一,“宜简不宜繁,宜自然不宜雕斫”,同时视彩漆为俗物,除非必须用来防风雨、油污,否则“雕花彩漆俱不可用”等。

这样的造园理念,大致可概括为实用(“因地制宜,不拘成见”)与独创(“一榱一桷,颇饶别致”),产生于顺应“自然”的特定审美观念[29]。明清江南文人园居本质上可看作微缩的“人工自然”,其关注环境与氛围的构筑,着眼点在具体的生活。文人雅致的审美品味加之于园居生活中的不断琢磨,城内园居因此演变为一门“环境设计的艺术”,成为文人乐衷经营的“生活的艺术”之一大部类。于是时至今日我们走进一所昔日园林,依然感受到萦绕其间的“诗意”,欣赏沉醉于它静谧的醇美。“当我们称赞一把椅子或是一幢房子‘美’时,我们其实是在说我们喜欢这把椅子或这幢房子向我们暗示出来的那种生活方式……‘美’的感受是个标志,它意味着我们邂逅了一种能够体现我们理想中的优质生活的物质表现。[30]”

通过解读芥子园相关文本,我们得到芥子园营建的信息、造园实践的具体经验,也更深切体会园林与生活的关系,理解对于园中厅、堂、亭、台、楼、阁的考察研究,是无论如何都无法脱离园主的经济状况与精神追求,“衣食住行是一个整体,有怎样的生活,就有怎样的建筑”[31]。

现如今,《闲情偶寄》一书被誉为“中国人生活艺术的指南”,芥子园之营建则堪称李渔生活艺术的自我实践[32]。李渔在有限条件下积极以求苦心经营,“一卷代山,一勺代水”,将居住的舒适与精神的审美结合于“芥子园”,成就了他独特而有魅力的“生活的艺术”。芥子园内种种,既展现园主个性化的生活方式与居住美学,又与当下城市中的生活不谋而合;探究这背后的生活美学及设计理念,或许是芥子园相关文本于今日造园实践的意义所在,也是芥子园今日之重生的意义所在。

附:原始文本辑录

浙江古籍出版社于1991年出版的《李渔全集》(全20册)囊括李渔已知的全部著作,还包括李渔年谱、交游考、研究资料选辑等研究论述。行文以《全集》代之。为便于翻阅、查找,《闲情偶寄》不用《全集》第三卷版,引上海古籍出版社于2000年出版的单行本。

1.《全集·第一卷》P128

山可买乎,不可买乎?……曰:可买,第非青铜白镪所能居而有焉。青铜白镪能购其木石,不能易其精灵;能贸其肢体,不能易其姓名。然则恃何以居之?曰:恃绝德畸行,与瑰玮之诗文。其价值足与相当,则此山遂改易姓字、竭精毕能以归之,虽历古今、变沧桑,不二其主。

2.《全集·第一卷》P241:《芥子园杂联》

此予金陵别业也。地止一丘,故名“芥子”,状其微也。往来诸公,见其稍具丘壑,谓取“芥子纳须弥”之义,其然岂其然乎?孙楚酒楼,为白门古迹,家太白觞月于此,周处读书台旧址,在余居址相邻。

署门:孙楚楼边觞月地,孝侯台畔读书人。

其二:因有卓椎地,遂营兜率天。

其三:到门惟有竹,入室似无兰。

书室:雨观瀑布晴观月,朝听鸣琴夜听歌。

栖云谷:仿佛舟行三峡里,俨然身在万山中。

月榭:有月即登台无论春夏秋冬;是风皆入座不分南北东西。

歌台:休萦俗事催霜鬓,且制新歌付雪儿。

3.《全集·第二卷》P216

家班解体后,李渔写《后断肠诗十首》悼念乔、王二姬,吴寇五在其上批曰:忆壬子(1672年)春,偕周栎园宪副、方楼冈学士、方邵村侍御、何省斋太史,集芥子园观剧,共羡李郎贫士何以得此异人。今读是诗,不禁彩云易散之感。

4.《全集·第二卷》P256

《题画杂诗·其三》:最爱石田画,无如赝者多。逼真惟此幅,易辨是山阿。

《题画杂诗·其四》:学画学沈周,学书学怀素。信笔怒生涛,中流无砥柱。

5.《闲情偶寄·居室部·房舍第一》P180-182

人之不能无屋,犹体之不能无衣,衣贵夏凉冬燠,房舍亦然。“堂高数仞,榱题数尺”,壮则壮矣,然宜于夏而不宜于冬。……夫房舍与人,欲其相称。…………性又不喜雷同,好为矫异,常谓人之葺居治宅,与读书作文,同一致也。……以构造园亭之胜事,上之不能自出手眼,如标新创意之文人;下之至不能换尾移头,学套腐为新之庸笔,尚嚣嚣以鸣得意,何其自处之卑哉!

予尝谓人曰:生平有两绝技,自不能用,而人亦不能用之,殊可惜也。人问绝技维何?予曰:……一则创造园亭,因地制宜,不拘成见,一榱一桷,必令出自己裁,使经其地入其室者,如读湖上笠翁之书,虽乏高才,颇饶别致,岂非圣明之事,文物之邦,一点缀太平之具哉?……

土木之事,最忌奢靡。匪特庶民之家当崇俭朴,即王公大人亦当以此为尚。……凡予所言,皆属价廉工省之事,即有所费,亦不及雕镂粉藻之百一。

6.《闲情偶寄·居室部·房舍第一·向背》P182-183

屋以面南为正向。然不可必得,则南北者宜虚其后,以受南薰;面东者虚右,面西者虚左,亦犹是也。如东南西北皆无余地,则开窗借天以补之。

7.《闲情偶寄·居室部·房舍第一·藏污纳垢》P187-188

欲营精洁之房,先设藏垢纳污之地……故必于精舍左右,另设一屋小间,有如复道,俗名“套房”是也。凡有败笺弃纸,垢砚秃毫之类,卒急不能料理者姑置其间,以俟暇时检点。……此房无论大小,但期必备……常有得句将书而阻于溺,及溺后觅之杳不可得着,予往往验之,故营此最急。当于书室之旁,穴墙为孔,嵌以小竹,使遗在内而流于外,秽气罔闻,有若未尝溺者,无论阴晴寒暑,可以不出户庭。

8.《闲情偶寄·居室部·窗栏第二·制体宜坚》P189-190

窗棂以明透为先,栏杆以玲珑为主,然此皆属第二义;具首重者,止在一字之坚,坚而后论工拙……总其大纲,则有二语:宜简不宜繁,宜自然不宜雕斫。凡事物之理,简斯可继,繁则难久,顺其性者必坚,戕其体者易坏……窗栏之体,不出纵横、欹斜、屈曲三项,请以萧斋制就者,各图一则以例之。

9.《闲情偶寄·居室部·窗栏第二·取景在借》P194

兹且移居白门,为西子湖之薄幸人矣。此愿茫茫,其何能遂?不得已而小用其机,置此窗(便面窗)于楼头,以窥钟山气色,然非创始之心,仅存其制而已。

予又尝作观山虚牅,名“尺幅窗”,又名“无心画”,姑妄言之。浮白轩中,后有小山一座,高不逾丈,宽止及寻,而其中则有丹崖碧水,茂林修竹,鸣禽响瀑,茅屋板桥。凡山居所有之物,无一不备。盖因善塑者肖予一像,神气宛然,又因予号笠翁,顾名思义,而为把钓之形;予思既执纶竿,必当坐之矶上。有石不可无水,有水不可无山,有山有水,不可无笠翁息钓归林之地,遂营此窟以居之。是此山原为像设,初无意于为窗也。后见其物小而蕴大,有‘须弥芥子’之义,尽日坐观,不忍阖牅。乃瞿然曰:是山也,而可以作画;是画也,而可以为窗;不过损予一日杖头钱,为装潢之具耳。遂命童子裁纸数幅,以为画之头尾,及左右镶边。头尾贴于窗之上下,镶边贴于两旁,俨然堂画一幅,而但虚其中。非虚其中,欲以屋后之山代也。坐而观之,则窗非窗也,画也;山非屋后之山,即画上之山也……

予又尝取枯木数茎,置作天然之牅,名曰“梅窗”。……己酉(1669年)之夏,骤涨滔天,久而不涸,斋头淹死榴、橙各一株……是时栖云谷中幽而不明,正思辟墉,乃幡然曰:道在是矣!遂语工师,取老干之近直者,顺其本来,不加斧凿,为窗之上下两旁,是窗之外廓具矣。再取枝柯之一面盘曲、一面稍平者,分作梅树两株,一从上生而倒垂,一从下生而仰接。其稍平之一面则略施斧斤,去其皮节而向外,以便糊纸;其盘曲之一面,则匪特尽全其天,不稍戕斫,并疏枝细梗之上,俨然活梅之初着花者。

10.《闲情偶寄·居室部·窗栏第二·取景在借》P203

此窗(尺幅窗)虽多开少闭,然亦间有闭时;闭时用他槅他棂,则与画意不合,丑态出矣。必须照式大小,作木槅一扇,以名画一幅裱之,嵌入窗中,又是一幅真画,并非“无心画”与“尺幅窗”矣。但观此式,自能了然。

裱槅如裱回屏,托以麻布及厚纸,薄则明而有光,不成画矣。

……(梅窗)外廓者,窗之四面,即上下两旁是也。若以整木为之,则向内者古朴可爱,而向外一面,屈曲不平,以之着墙,势难贴伏。必取整木一段,分中锯开,以有锯者着墙,天然未斫者向内,则天巧人工,俱有所用之矣。

11.《闲情偶寄·居室部·墙壁第三·厅壁》P207-208

厅壁不宜太素,亦忌太华。名人尺幅自不可少,但须浓淡得宜,错综有质。予谓裱轴不如实贴……实贴又不如实画……予斋头偶仿此制,而又变幻其形,良朋至止,无不耳目一新,低回留之不能去者……乃于厅旁四壁,倩四名手,尽写着色花树,而绕以云烟,即以所爱禽鸟,蓄于虬枝老干之上,……先于所画松枝上,穴一小小壁孔,后以架鹦鹉者插入其中,务使极固,庶往来跳跃,不致动摇。松为着色之松,鸟亦有色之鸟,互相映发,有如一笔写成……取树枝之拳曲似龙者,截取一段,密者听其自如,疏者网以铁线,不使太疏,亦不使太密,总以不致飞脱为主。蓄画眉于中,插之亦如前法。……座客别去者,皆作殷浩书空,谓咄咄怪事,无有过此者。

12.《闲情偶寄·居室部·墙壁第三·书房壁》P208-210

书房之壁……切忌油漆……石灰垩壁,磨使极光,上着也;其次用纸糊。纸糊可使屋柱窗楹共为一色,即壁用灰垩,柱上亦用纸糊,纸色与灰,相去不远耳。壁间书画自不可少,然粘贴太繁,不留余地,亦是文人俗态。……

糊壁用纸,到处皆然……予怪其物不化,窃欲新之。新之不已,又以薄蹄变为陶冶,幽斋化为窑器,虽居室内,如在壶中,又一新人观听事也。先以酱色纸一层,糊壁作底,后用豆绿云母笺,随手裂作零星小块,或方或扁,或短或长,或三角或四五角,但勿使圆,随手贴于酱色纸上,每缝一条,必露出酱色纸一线,务令大小错杂,斜正参差,则贴成之后,满房皆冰裂碎纹,有如哥窑美器。其块之大者,亦可题诗作画,置于零星小块之间,有如铭钟勒?,盘上作铭,无一不成韵事。问余所费几何,不过于寻常纸价之外,多一二剪合之工而已……

糊纸之壁,切忌用板。板干则裂,板裂而纸碎矣。用木条纵横作 ,如围屏之骨子然……

壁间留隙地,可以代橱……莫妙于空洞其中,止设托板,不立门扇,仿佛书架之形,有其用而不侵吾地,且有磐石之固,莫能摇动……予又有壁内藏灯之法,可以养目,可以省膏,可以一物而备两室之用,取以公世,亦贫士利人之一端也。……于墙上穴一小孔,置灯彼屋而光射此房,彼行彼事,我读我书,是一灯也,而备全家之用……

13.《闲情偶寄·居室部·联匾第四》P212

……故取斋头已设者,略陈数则,以例其余。

……图中所载诸名笔,系绘图者勉强肖之,非出其人之手。

14.《闲情偶寄·居室部·联匾第四·蕉叶联》P213

蕉叶题诗,韵事也;状蕉叶为联,其事更韵。但可置于平坦贴服之处,壁间门上皆可用之,以之悬柱则不宜,阔大难掩故也。其法先画蕉叶一张于纸上,授木工以板为之,一样二扇,一正一反,即不雷同;后付漆工,令其满灰密布,以防碎裂。漆成后,始书联句,幷画筋纹。蕉色宜绿,筋色宜黑;字则宜填石黄,始觉陆离可爱,他色皆不称也。用石黄乳金更妙,全用金字则太俗矣。此匾悬之粉壁,其色更显,可称“雪里芭蕉”。

15.《闲情偶寄·居室部·联匾第四·此君联》P214

“宁可食无肉,不可居无竹。”竹可须臾离乎?竹之可为器也,自楼阁几榻之大,以至笥奁杯箸之微,无一不经采取,独至为联为匾诸韵事弃而弗录,岂此君之幸乎?用之请自予始。截竹一筒,剖而为二,外去其青,内铲其节,磨之极光,务使如镜,然后书以联句,令名手镌之,掺以石青或石绿,即墨字亦可。以云乎雅,则未有雅于此者;以云乎俭,亦未有俭于此者。不宁惟是,从来柱上加联,非板不可,柱圆板方,柱窄板阔,彼此抵牾,势难贴服,何如以圆合圆,纤毫不谬,有天机凑泊之妙乎?此联不用铜钩挂柱,用则多此一物,是为赘瘤;止用铜钉上下二枚,穿眼实钉,勿使动移,其穿眼处,反择有字处穿之,钉钉后仍用掺字之色补于钉上,混然一色,不见钉形尤妙。钉蕉叶联亦然。

16.《闲情偶寄·居室部·联匾第四·碑文额》P216

三字额,平书者多,间有直书者,匀作两行;匾用方式,亦偶见之。然皆白地黑字,或青绿字,兹效石刻为之,嵌于粉壁之上,谓之匾额可,谓之碑文亦可。名虽石,不果用石,用石费多而色不显,不若以木为之。其色亦不仿墨刻之色,墨刻色暗,而远视不甚分明。地用黑漆,字填白粉,若是则值既廉又使观者耀目。此额惟墙上开门者宜用之,又须风雨不到之处,客之至者,未启双扉,先立漆书壁经之下,不待搴帷入室,已知为文士之庐矣。

17.《闲情偶寄·居室部·联匾第四·手卷额》P216

额身用板,地用白粉,字用石青石绿,或用炭灰代墨,无一不可,与寻常匾式无异,止增圆木二条,缀于额之两旁,若轴心然。左画锦纹,以像装潢之色;右则不宜太工,但像托画之纸色而已。天然图卷,绝无穿凿之痕,制度之善,庸有过于此者乎?眼前景,手头物,千古无人计及,殊可怪也。

18.《闲情偶寄·居室部·联匾第四·册页匾》P217

用方板四块,尺寸相同,其后以木绾之。断而使续,势取乎曲,然勿太曲。边画锦纹,亦像装潢之色。止用笔画,勿用刀镌,镌者粗略,反不似笔墨精工。且和油入漆,着色为难,不若画色之可深可浅,随取随得也。字则必用剞劂,各有所宜,混施不可。

19.《闲情偶寄·居室部·联匾第四·虚白匾》P217-218

“虚室生白”,古语也。且无事不妙于虚,实则板矣。用薄板之坚者,贴字于上,镂而空之,若制糖食果馅之木印。务使二面相通,纤毫无障。其无字处,坚以灰布,漆以退光。俟既成后,贴洁白绵纸一层于字后,木则黑而无泽,字则白而有光,既取玲珑,又类墨刻,有匾之名,去其迹矣。但此匾不宜混用,择房舍之内暗外明者置之。若屋后有光,则先穴通其屋,以之向外,不则置于入门之处,使正面向内。从来屋高门矮,必增横板一块于门之上,以此代板,谁曰不佳?

20.《闲情偶寄·居室部·联匾第四·石光匾》P218-219

即“虚白”一种,同实而异名。用于磊石成山之地,择山石偶断外,以此续之。亦用薄板一块,镂字既成,用漆涂染,与山同色,勿使稍异。其字旁凡有隙地,即以小石补之,粘以生漆,勿使见板。至板之四围,亦用石补,与山石合成一片,无使有襞襀之痕,竟似石上留题,为后人凿穿以存其迹者。字后若无障碍,则使通天,不则亦贴绵纸,取光明而塞障碍。

21.《闲情偶寄·居室部·联匾第四·秋叶匾》P220

御沟题红,千古佳事;取以制匾,亦觉有情,但制红叶与制绿蕉有异:蕉叶可大,红叶宜小;匾取其横,联妙在直。是亦不可不知也。

22.《闲情偶寄·居室部·山石第五·大山》P222

用以土代石之法,既减人工,又省物力,且有天然委曲之妙。混假山于真山之中,使人不能辨者,其法莫妙于此。累高广之山,全用碎石,则如百纳僧衣,求一无缝处而不得,此其所以不耐观也。以土间之,则可泯然无迹,且便于种树。树根盘固,与石比坚,且树大叶繁,混然一色,不辨其为谁石为谁上。……此法不论石多石少,亦不必定求土石相半,土多则是土山带石,石多则是石山带土。土石二物,原不相离,石山离土,则草木不生,是童山矣。

23.《闲情偶寄·居室部·山石第五·小山》P223

小山亦不可无土,但以石作主,而土附之。土之不可胜石者,以石可壁立,而土则易崩,必仗石为藩篱故也。外石内土,此从来不易之法。

言山石之美者,俱在透、漏、瘦三字。此通于彼,彼通于此,若有道路可行,所谓透也;石上有眼,四面玲珑,所谓漏也;壁立当空,孤峙无倚,所谓瘦也。然透、瘦二字在宜然,漏则不应太甚。若处处有眼,则似窑内烧成之瓦器,有尺寸限在其中,一隙不容偶闭者矣。塞极而通,偶然一见,始与石性相符。

24.《闲情偶寄·居室部·山石第五·石洞》P225

假山无论大小,其中皆可作洞。洞亦不必求宽,宽则藉以坐人。如其太小,不能容膝,则以他屋联之。屋中亦置小石数块,与此洞若断若连,是使屋与洞混而为一,虽居屋中,与坐洞中无异矣。洞中宜空少许,贮水其中而故作漏隙,使涓滴之声从上而下,旦夕皆然。置身其中者,有不六月寒生,而谓真居幽谷者,吾不信也。

25.《闲情偶寄·居室部·山石第五·零星小石》P225

贫士之家,有好石之心而无其力者,不必定作假山。

26.《闲情偶寄·器玩部·制度第一·椅杌》P230-231

予冬月著书,身则畏寒,砚则苦冻,欲多设盆碳,使满室俱温,非止所费不资,且几案易于生尘,不终日而成灰烬世界。……计万全而筹尽适,此暖椅之制所由来也。……

盛夏之月,流胶铄金,……凉杌亦同他杌,但杌面必空其中,有如方匣,四围及底俱以油灰嵌之,上覆方瓦一片。

27.《闲情偶寄·器玩部·制度第一·暖椅式》P232-233

(略)

28.《闲情偶寄·器玩部·制度第一·箱笼篋笥》P240

因置暖椅告成,欲增一匣置于其上,以代几案。

29.《闲情偶寄·种植部·木本第一·海棠》P297

春海棠颜色极佳,凡有园亭者不可不备,然贫士之家不能必有,当以秋海棠补之。此花便于贫士者有二:移根即是,不须钱买,一也;为地不多,墙间壁上,皆可植之。性复喜阴,秋海棠所取之地,皆群花所弃之地也。

30.《闲情偶寄·种植部·木本第一·山茶》P299

惜乎予园仅同芥子,诸卉种就,不能再纳须弥,仅取盆中小树,植于怪石之旁。

31.《闲情偶寄·种植部·木本第一·石榴》P302

芥子园之地不及三亩,而屋居其一,石居其一,乃榴之大者,复有四五株。……榴性喜压,就其根之宜石者从而山之,是榴之根即山之麓也;榴性喜日,就其阴之可庇者,从而屋之,是榴之地即屋之天地;榴之性又复喜高而直上,就其枝柯之可傍,而又借为天际真人者,从而楼之,是榴之花即吾倚栏守户之人也。此芥子园主人区处石榴之法,请以公之树木者。

32.《闲情偶寄·种植部·草本第三·水仙》P317

水仙一花,予之命也。予有四命,各司一时:春以水仙、兰花为命,夏以莲为命,秋以秋海棠为命,冬以蜡梅为命。无此四花,是无命也;一季缺予一花,是夺予一季之命也。水仙以秣陵为最,予之家于秣陵,非家秣陵,家于水仙之乡也。

33.《闲情偶寄·种植部·草本第三·芙蕖》P319

予四命之中,此命为最。无如酷好一生,竟不得半亩方塘,为安身立命之地;仅凿斗大一池,植数茎以塞责,又时病其漏,望天乞水以救之。

34.《闲情偶寄·种植部·众卉第四·芭蕉》P327

幽斋但有隙地,即宜种蕉。蕉能韵人而免于俗,与竹同功。

注释

[1]“有友人购一园,经营构造,日夜不遑。余忽发议论曰:‘园亭不必自造,凡人之园亭,有一花一石者,吾来啸歌其中,即吾之园亭矣,不亦便哉!’……吴石林癖好园亭,而家奇贫,未能构筑,因撰无是园记……江片石题其后云:‘万想何难幻作真,区区丘壑岂堪论。那知心亦为形役,怜尔饥躯画饼人。写尽苍茫半壁天,烟云几叠上蛮笺。子孙翻得长相守,卖向人间不值钱。’”详见:(清)钱泳撰.履园丛话[M].张伟点校.北京:中华书局,2006:545-546.

[2](清)钱泳撰.履园丛话[M].张伟点校.北京:中华书局,2006:544.

[3]因徐渭作品中涉及青藤书屋的《青藤八景图》为后人附会,详见:李普文.“青藤书屋”及徐渭别号考[J].美术观察,2007(05);吴雨声.徐渭故居系青藤书屋存疑[J].青春岁月,2014(01).

[4]曹汛.陆游《钗头凤》的错解和绍兴沈园的错定[J].中国典籍与文化,1993(02).

[5]芥子园建成于1668年前后,1677年李渔回杭州,将其转手他人,其时间与位置之考证,详见:史文娟.清初李渔南京宅园考[J].建筑师,2016(06).

[6]相关内容以附录形式附在文后,读者可以根据提示自行考察。

[7]《全集·第一卷》:P162:《与龚芝麓大宗伯》之尤展成(侗)批语。

[8]《三月三日邀孙鲁山侍郎饮李笠翁园即事作歌》(己酉,1669年):“……我友孙公渡江来,特地扣门门始开……因问园亭谁氏好?城南李生富词藻。其家小园有幽趣,垒石为山种香草。两三秦女善吴音,又善吹箫与弄琴。曼声细曲肠堪断,急管繁弦亦赏心。……是日恰逢天气晴,群花虽落犹滋荣。莫嗟芳树红英少,且听纱 黄鸟鸣……”详见:(清)方文著.嵞山集[M].上海:上海古籍出版社,1979:1037.

[9]周积寅.中国画论辑要[M].南京:江苏美术出版社,2007:314-315.

[10]2015年在江苏省美术馆举办的“紫金明月——台湾何创时书法艺术基金藏品特展”中展出, 绘制于康熙六年(1667年)。

[11]时人裕瑞《眺松亭赋钞》中录《惠园赋》,云:“缅当年之肇创,亭高境敞,隔街之梵塔迎眸;岭峻墙低,远巷之行人入望。疏篱点景,仿石田之萧闲,层洞穿纡,本笠翁之意匠。”曹汛先生论证其为误传,然从误传中亦可得见李渔造园之名及其一般风格。详见:曹汛.走出误区:给李渔一个定论[J].建筑师,2007(06).

[12]《苏州古典园林》中所述各式假山,一般高4m左右,大部分土石相间。土多石少的假山形体较大数量较少,如拙政园绣绮亭基本上占地一亩,用石较少,故山形自然,大小应该与芥子园中的主景假山相类。

[13]十尺为一丈,八尺为一寻。明清时,木工一尺合今31.1cm。

[14]诗曰:“屏上楼台画里身,一房苍翠带斜曛。花间路向墙角转,树杪泉从屋檐分。庐岳冷移三尺雪,武夷晴割半峰云。缘知招隐新成赋,不厌潺 许共闻。”详见:(清)许山.弃瓢集·卷四(清抄本)[M].上海图书馆藏。

[15]诗曰:“故人新买宅,忽漫改为园。叠石岩当户,看山楼在门。客来尘事少,雨过瀑布喧。今夜哪能别,连床共笑言。”详见:(清)方文著.嵞山集[M].上海:上海古籍出版社,1979:988.

[16]笔者曾考证南京明中后期16座园林,除万竹园因园主经济原因未能凿池引水外,其余园林都配有或大或小的水面。参见:史文娟.王世贞笔下的16座南京名园(1588-89)考略[J].建筑师,2017(04).

[17]《联匾》除“栖云谷”外,所提名称与“杂联”所提不重合。或许在写时,有的建筑匾额并未及悬挂,建筑因此没有特定的称谓;且园林内的匾额并不一定悬之中堂,可刻之崖石,镌于砖墙,同时一个建筑亦可悬挂不止一个匾额,故李渔所提及的除“芥子园”外的这五个匾额也并非一定指代五个建筑。

[18]何采称芥子园中恰如唐句中“半潭秋水一房山”的景致,是对芥子园全园景致的概括性描述,当悬于园内主要建筑之上无疑。

[19]康熙五年(1666年)左右组建家班,近似自娱性的豪门女乐,以乔姬、王姬为栋梁。家班活跃于康熙七年至十二年,乔、王二姬相继病逝后,最终于康熙十三年(1674年)宣告解体。详见:黄果泉.李渔家庭戏班综论[J].南开学报,2000(02).

[20]如许山《过李笠翁浮白轩看小山瀑布》;又康熙七年(1668年)方文游园,遇雨留宿,作《李笠翁斋头同王左车雨宿》:“今夜哪能别,连床共笑言”;同年余怀《满江红》词前小序云:“同邵村、省斋集笠鸿浮白轩听曲二首”(参见:黄强.李渔移家金陵考[J].文学遗产,1989(02):94);后1669年方文又携友人至芥子园宴饮,听歌赏曲,作《三月三日邀孙鲁山侍郎饮李笠翁园即事作歌》;1672年春,吴寇五与其他友人集芥子园观剧等。

[21]朱栋霖.中国昆曲艺术[M].南京:江苏教育出版社,2004:19-21.“明中叶以前,南曲演唱不用丝竹乐器伴奏,而是采用徒歌的形式。……不用丝竹乐器伴奏乃是北曲与南曲在演唱形式方面的重大区别之一。” 魏良辅“以南北词调合腔”,并在北曲伴奏乐器基础之上加以改革,“剥夺了弦索对节拍的控制权,将它交给鼓师,……将主奏旋律的任务从发声不连贯的琵琶、弦子等弹拨乐器转移到笛、箫等吹管乐器”。

[22]刘静.幽兰飘香——昆曲之美[M].北京:紫禁城出版社,2009:147.“配合演员歌舞表演的实物一般为一桌二椅,……桌椅的作用已经超出了自身,无论代表什么,都是妙在似与不似之间,极具象征性。”

[23]李渔在《种植部·木本第一·梨》说自己除了荔枝、龙眼、佛手、梨树外其他花果竹木都种植过;《闲情偶寄·种植部·竹木第五》前题注云:“未经种植者不载”,之后分别提及竹、松柏、梧桐、槐榆、柳、黄杨、棕榈、枫柏、冬青等。由此亦可见,芥子园中的植物配植丰富多样,绝不仅仅囿于李渔确切提及那几种,但碍于无专文记载,只好付之阙如。

[24]如柳宗元(773-819年)作《梓人传》,是认为梓人“有得于经国治民之旨”;吴伟业(1609-1672年)作《张南垣传》,则认定张氏造园“因深就高,合自然,惜人力”,“其艺合于道”,值得书写,《张南垣传》详见:(清)张潮辑.王根林注解.虞初新志[M].上海:上海古籍出版社,2012:70.

[25]汉宝德.明清建筑二论·斗栱的起源与发展[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2014:17.

[26](清)张潮辑.王根林注解.虞初新志[M].上海:上海古籍出版社,2012:69.“惟夫平冈小坂,陵阜陂陁,版筑之功可计日以就,然后错之以石,棋置其间,缭以短垣,翳以密筱,若似乎奇峰绝嶂,累累乎墙外,而人或见之也……方塘石洫,易以曲岸回沙;邃闼雕楹,改为青 白屋。”

[27]张潮点评语,详见:(清)张潮辑.王根林注解.虞初新志[M].上海:上海古籍出版社,2012:71.

[28]尤侗评之为“事在耳目之内,思出风云之表”,参见《闲情偶寄》:1,《余怀序》,“传奇原为消愁设,费尽杖头歌一曲”“惟我填词不卖愁,一夫不笑是吾忧”。

[29]参见:钟筱.论李渔的自适人生观[J].华南师范大学学报(社会科学版),2002(02).

[30](英)阿兰·德· 波顿著.幸福的建筑[M].冯涛译.上海:上海译文出版社,2009:1,5.

[31]陈薇.改进建筑60秒[J].世界建筑,2015(05):146.

[32]林语堂著.吾国与吾民[M].西安:陕西师范大学出版社,2008:460.

图片来源

图1:作者制作,照片由金戈摄。

图2:http://www.xiexingcun.com/MINGHUA/03/205L.HTM.

图3:http://www.yueyaa.com/special/wj1.html.

图4:http://art.ifeng.com/2015/0526/100164.shtml.

图5:紫金明月——台湾何创时书法艺术基金藏品特展[Z].南京:江苏省美术馆,2015.

图6:吴欣,柯律格,包华石,汪悦进.山水之境:中国文化中的风景园林[M].上海:生活·读书·新知三联书店,2015.

图7~图18:(清)李渔.闲情偶寄[M].江巨荣,卢寿荣校注.上海:上海古籍出版社,2000.

图19:吴新雷,朱栋霖主编.中国昆曲艺术[M].南京:江苏教育出版社,2004.

图20:http://www.yueyaa.com/special/xy2.html.

图21:(清)李渔.闲情偶寄[M].江巨荣,卢寿荣校注.上海:上海古籍出版社,2000.