纯净的意匠

——谷口吉郎的现代建筑之路

2018-03-08程力真

程力真

张路峰

藤村纪念堂位于日本本州岛中部,江户时代旧中山道上的著名驿站——马笼宿。现代交通兴起后,曾经繁荣的马笼宿变得荒凉败落,后经政府策划主导,开发山区旅游资源成为展现江户时代风貌的游览胜地。获得1949年日本建筑学会作品奖的藤村纪念堂默默地跻身于这片绅士化了的旅游民宿中,仿佛已随着时间而被淡忘。2017年夏天,笔者因为渴望了解第一代日本现代建筑师谷口吉郎,对在他的设计生涯中具有划时代意义的这座小建筑抱有强烈的好奇,借到日本交流访学的机会前往考察。通过参观感悟和研读相关资料,笔者认为,藤村纪念堂的意义在于:它既是建筑师个人的思想从追随“功能主义”到追求古典美学、人文精神的转折点,又是日本建筑史上最早对现代主义进行反思的作品之一,同时也是日本乡建实践的起点,具有多维度的价值。

一、“二元设计师”的成长和转变

谷口吉郎(1904~1979年)生于日本北陆城市金泽,是一位具有艺术和文学天分的九谷烧世家子弟,受关东大地震灾情的触动,他立志以建筑为专业,于1928年毕业于东京帝国大学建筑系。时值日本分离派运动[1]的尾声,日本进入第二次洋风运动——受现代主义影响——的时期,谷口吉郎和他的同龄人深受勒·柯布西耶或包豪斯的感召,成为日本现代主义建筑发轫的一代,其执牛耳者正是谷口吉郎在东大的同学前川国男。二战后前川国男及弟子丹下健三迎合工业化社会发展需要,以现代主义为方向大显身手,丹下健三成为日本主流建筑师的代表和旗帜。然而,谷口吉郎却在战后从如日中天的现代主义主流里分离了出去,在日本建筑业伴随经济腾飞而蓬勃发展的过程中,始终与时代热潮保持距离,秉持独立思考精神,追求自己的方向。谷口吉郎被日本设计界称为“二元设计师”[2],意为他既有出众的现代主义作品,同时又是“和风”建筑的重要代表,是现代主义大时代的另类,这使得低调的谷口吉郎更加扑朔迷离,在日本建筑界之外,少有人熟悉,要追溯其与众不同的思想历程还得从早年说起。

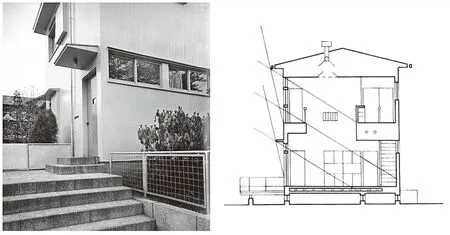

图1:东京工业大学水利实验室(1932)

图2:谷口吉郎自宅入口及剖面图(1935)

1.二元性的专业教育经历

谷口吉郎的学生时代正值日本反对折中主义的现代运动“分离派建筑会”百家争鸣的时期[3],东京帝国大学的老师们很多是其中的中坚力量,谷口先后在建筑历史和建筑技术方向师从领军人物伊东忠太(1868~1954年)和佐野利器(1880~1956年),经历了具有二元性的专业训练过程,这种教育为他日后实现整合历史与当下,将技术和文化合二为一提供了有力的支撑。

谷口吉郎大学主修建筑史,毕业设计指导教师是日本古建筑权威伊东忠太。伊东忠太在亚洲传统建筑方面具有深厚造诣,强调建筑的艺术性和文化内涵,在设计中坚持传统形式,并于20世纪20~30年代进行过一系列“帝冠式”的设计。大学毕业后谷口吉郎进入佐野利器的研究室,进行工厂建设的研究。佐野利器是“分离派建筑会”中的“构造派”健将,主张力学美,明确倡导技术和功能优先,是日本结构学界创始人,设计了日本第一座钢框架幕墙建筑。佐野利器给予谷口吉郎的是以功能技术为基础的专业认知和科学严谨的工程训练,在他的引导下,谷口吉郎从1936年起进行了数年的建筑风洞研究,1943年通过对风压的研究获得了博士学位。谷口吉郎和这两位老师关系都非常好,佐野利器是他与夫人婚姻的介绍人,而伊东忠太在几年后,推荐他到德国参加日本使馆的工程,促成了他建筑设计思想的转变。

2.早期的理论思辨和功能主义实践

谷口吉郎是一个有着思辨精神的人,青年时代他肯定分离派和勒·柯布西耶的时代进步性,但是认为建筑应当与人的生活密切相关,而分离派和现代主义都具有脱离现实的乌托邦色彩,流于形式,因此曾著文进行批判。尽管如此,年轻的谷口吉郎初涉实践,运用的仍是现代主义的手法,他的处女作,也是日本最初的现代主义作品之一——东京工业大学水利实验室体现了鲜明的包豪斯风格:平面以功能为依据,形式追随功能生成,外观简约,比例精美,体现出抽象构成美学(图1)。这件作品目前已经拆除,但是从照片上可以看出其水准不亚于欧洲现代主义前辈们的作品,当年它矗立在城郊乡野中清新脱俗的风采打动了东京美术学院的学生清家清,使他放弃了美术专业而转投谷口吉郎学习建筑,成为他最早的弟子和战后日本现代之路上的重要一员。

早期的代表作品还有谷口吉郎的自宅,在这座自宅中他尝试了外墙保温材料的组织、根据太阳高度角计算屋檐出挑长度以及对地面的材料进行混合处理等实验以改善居住的舒适度(图2)。这些早期作品展示出当时的谷口吉郎深受包豪斯式的现代主义影响,建筑设计以理性为基础,从实用性出发进行合乎技术及逻辑的空间组织,是早期“功能主义”的设计模式,这个时期的谷口吉郎虽然对于现代主义的排他性和僵化的形式来源已有所批判,但是在思想和方法上尚未找到具体的方式以突破其弊端。

3.欧洲之旅与辛克尔的启示

1938年秋,经老师伊东忠太推荐,谷口吉郎前往德国参与日本驻德国大使馆的工程建设,混乱而紧张的战前气氛中,谷口吉郎对欧洲的建筑进行了考察。意外的是,亲临现代主义发源地,吸引住他的,不是在日本时已经身体力行追随其后的现代主义作品,而是在柏林街头不期而遇的辛克尔作品,他在日记中记载了自己的感受——震撼!

辛克尔(1781~1841年)是欧洲建筑从传统向现代过渡时期的重要建筑师。在谷口吉郎到达柏林之前约100年,辛克尔是普鲁士皇室的公共建筑工程部部长,正在大量的公共建筑建设中为正在走向统一的德意志寻找新的精神。他汲取了古典作品中的空间意象和当时英国工业建筑的新经验,将古典美学、空间精神与当时的新功能、新技术方向的“逻辑推理”结合起来,在继承与创新中达到平衡。辛克尔的作品中有丰富的历史细节,对纪念性空间的创造和新材料、新技术的尝试并行不悖,其设计手法、古典精神和空间经验对后来者影响深远,密斯在晚期的古典回归即是深受辛克尔精神的召唤。

人的思维是一个复杂的系统,促使思想在某个节点发生巨大转变的原因也许难以尽述,但是从时代背景和个人发展轨迹的变化中依然可以辨别出主要的脉络。毫无疑问,谷口吉郎看见了令他震撼的“新”东西。所谓“新”,一种可以指前所未有的事物,另一种是人所未知的事物,新古典作为一种风格并非新事物,在1939年间更是纳粹德国的官方建筑风格,辛克尔作品中令谷口吉郎感到震撼的应该是风格以外的东西。笔者通过谷口吉郎后续的实践和留下的文字记录推测,当时令他感到震撼的一定是现代主义极端净化后缺失的东西,从而对出国前就已经有所质疑的脱离现实的现代主义产生了强烈的批判,并且找到具体的方法解决了他自己思想和实践中的矛盾。

第一,谷口吉郎所重视的建筑的社会性包含物质和精神的需求,现代主义把社会性简化为满足功能需求使其陷入教条与贫乏。辛克尔倡导建筑的“目的性”中应当包含对美和实用的双重追求,而“美”中又包含着道德、秩序和精神,其作品传递的丰富内涵使谷口吉郎从功能理性转向对空间精神的追求,通过这个追求统合建筑的各个层面,这并非是放弃功能主义,而是要整合物质和精神以超越单一性。

第二,辛克尔的作品证实了传统可以通过时代精神进行传承。谷口吉郎认为,辛克尔的作品不是古代也不是现代,本应该没有任何存在感,但却有种令人震撼的力量。[4]虽然辛克尔手法上对古典主义和浪漫主义都有所涉猎,但却不同于折中主义的拼凑,在对古希腊建筑的模仿中找到了自己的时代精神。建筑可以通过创新传承文化和精神,这是既不同于激进的现代主义也不同于保守的复古主义的另一种方法。谷口吉郎受此启发发现了研究传统文化的意义,他在战后一直致力于对日本传统文化和传统美学的研究,比如与友人成立“花书会”、发表《修学院离宫》等,都是希冀抽离出日本精神,用以在现代建筑上转译传统文化。

第三,他发现了古典美学的生命力。西方古典美学的逻辑起点是“人”,通过数字和比例体现人与环境秩序之间的对应关系,通过装饰进行精神象征。古典范式在欧洲建筑历史中几经起落,表现出顽强的生命力,与其具有人本主义的起点不可分离,不应该为追求机械时代的技术合理性而彻底否定古典美学中的精华。人到中年的谷口吉郎,在游历中目睹了战争对文明的巨大破坏,对于建筑设计的终极目的有了更高的认识,虽然他仍坚持以技术和功能为设计的基础,但不再以狭隘的机械理性和逻辑性作为判断依据,将视野提升到历史和人文的高度。手段不等于目的,“人”才是目的。他曾经说“建筑的近代性并不只是表现在机械在工业化生产的使用上,人工手作也是近代的一种表现”[5],因此,他在此后的作品中体现出人性化的尺度、古典的美学、工业化构件及手工艺操作之间的和谐共处。

通过1939年的这趟欧洲之旅,谷口吉郎在辛克尔作品的启迪下从思想到方法都寻找到新的突破口,成为战后实践的理论基石。谷口吉郎深受辛克尔“纯净的意匠”这种纯粹而均衡的创作态度的影响,将其解读为:以建筑技术为根本,恰到好处地把握革新性,同时还保有更多的侧面。[6]如果说战前谷口吉郎是具有二元思想而倾向于功能主义的,战后则走向以“纯净的意匠”为态度和方法的,有志于传承日本古典美学和人文精神的现代建筑师。

二、具有“纯净的意匠”的藤村纪念堂

岛崎藤村(1872~1943年)是世居马笼宿的日本近代大文豪。1946年,战后的萧条和消极气氛中,在岛崎挚友的倡导下,乡民们自发组织起来筹建藤村纪念堂以纪念这位乡贤,这是日本第一个自下而上村民筹建的乡建项目,也是42岁的谷口吉郎在战后主持设计的第一个项目,成为落实欧游期间激发的新思想的试验场。如果按照亨利·列斐伏尔的理论为空间问题分类,空间有隶属于技术性的层面,也有隶属于社会性、政治性的层面,空间的规划包含三个维度:物资方面、财政方面和空间-时间的定位。谷口吉郎在这个小小的乡建项目中体现了他中年时代对建筑设计的全面认识,设计包括了规划物资、建造经营方面的宏观考量,同时也深入到对于具体场地处理和形式语言的细微研究,充分展示了设计师的“纯净的意匠”。

1.整体策划与非专业建造

岛崎藤村家的旧居主屋在20世纪初的大火中烧毁,原址已经变为桑田,田间点缀着几块旧屋的石础,仅留下位于基地后方的祖父母的隐居所和一部分大石块砌成的台地挡土墙。谷口吉郎面对微弱的遗存,将人、材料、景观、场地、建筑、室内陈设统一考虑,以达到合理利用遗存、巧妙安排空间、将低能耗建筑与非专业建造结合的目的。

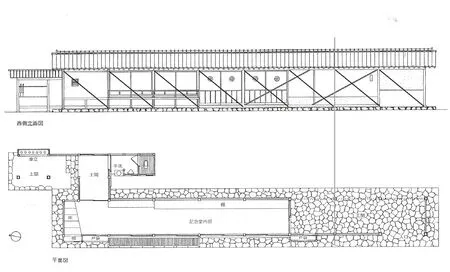

1)空间的整体规划

空间的布局因地制宜,简洁的功能性与丰富的象征性同构,虚实相生。入冠木门先看见一道障壁,绕过障壁眼前豁然开朗,以被烧毁的旧居本阵迹留白成为一个白砂庭院,砂地中保留着旧居的石础,新建的纪念堂是非常低调的一个长廊,依傍砂池而立,连接入口与内部保留的隐居所和其他遗迹,新建筑与旧遗存相互衔接形成一个连续的展示空间。纪念馆风格一如岛崎藤村所书箴言——“简素”,其体量形态如同乡间住宅,与旁边的民居看似为一个整体,实则以一狭长水池为界相分隔。纪念堂既是参观的通路也是主要的陈列空间,同时营造出日本传统民居空间的意境。规划充分利用了现有场地条件,减少工程量而呈现逻辑严密的整体性,具有四两拨千斤的巧妙。如图所示,冠木门、障壁、纪念堂、本阵迹、隐居所、土藏迹、池为第一期工程范围,第一文库、第二文库、第三文库是后续工程,掩藏在后面降低的台地下(图3~图5)。

2)非专业建造

日本战后经济紧张,物资匮乏,是建设的低谷,而村民在这样的时代中自发形成建造纪念堂的热情,让谷口吉郎联想到中世纪教民建造教堂的情怀。他将短缺资金和专业工匠的条件融入整体的策划中,设计采用简易的民间式样,结构就是空间主体,地面是民居土间的做法,基础立柱也是用两间以下长度的木材组合而成,建造的各个工种都由当地农民承担,材料来自当地,砍伐搬运全靠人力(图6),据《谷口吉郎著作集》记载,“平日只曾用国水车农具、也不曾见过建筑蓝图的村民,竟然像专业工人那样完成了建筑。并且建筑材料也都选自当地。木材来自木曾地区的广袤森林,花岗石来自谷川、土壁直接用了本阵遗迹上的农田土、瓦片不足的部分就采用其他建筑的瓦片来建造,障子的纸也来自木曾本地,表面的金具全部由村民手工打造。”[7]

图3:藤村纪念堂规划平面

图4:藤村纪念堂外观

图5:藤村纪念堂室内

图6:藤村纪念堂非专业建造的场景

图7:藤村纪念堂平面和南立面比例

2.纪念性与形式语言

1)无形与有形的纪念性表达

在这个乡村纪念场所的设计中,谷口吉郎灵活采用了无形和有形的纪念性表达。他在烧毁的遗址上用白砂铺地形成纪念馆的核心景观——砂池,以“无”的手法体现“有”的历史,以消失呈现存在,是不同于以崇高有形之物进行纪念的手法。50年之后,里伯斯金在德国柏林犹太大屠杀纪念馆的设计中,也通过“虚空”的手法体现数百万犹太生命的消失,空白的废墟引发记忆,犹如清理掉堆积物的干扰,让大脑呈现深处的回忆,“凝视废墟或者面对历史的消磨所留下的沉默的空无,观者会感到自己直面往昔,既与它丝丝相连,却又无望地和它分离。”[8]

与此相反,在藤村纪念堂西南立面素洁的障子上,印着具象的花的图案,这是藤村家族的图案,这个小小的点睛之笔,让这个公共纪念性的空间又具有私家住宅和家族历史的印迹,在抽象简洁的空间中,用乡间可以操作的装饰性手法附加了一份与个体密切相关的象征意义,丰富了空间的层次和内涵。

2)比例中的形式语言

藤村纪念馆的设计看似简单,仔细观察平面和立面的关系,可以看出比例、模数中的精心安排。长廊由8个标准的开间构成,每开间宽2.727米,进深为2.142米,由两扇推拉的障子门构成,从南立面看,两端各是一个独立的开间,一端是没有障子的玄关入口,另一端是内有坐像及采光窗的展示空间,成为不对称的均衡;中间6开间,相邻的为一对,形成3对具有相同做法的外墙。这个简单的长立面,被设计者的一些细微调整所打破,形成丰富的节奏变化。如图(图7),右侧第3、4开间的地面区域划分,以及立面上窗格位置的变化,打破原有的单一比例形成新的黄金分割比,长廊变得有序而生动。打破对称形成不对称的均衡,这是辛克尔的方法也是日本美学的传统。

三、日本现代建筑发展史中的谷口吉郎

谷口吉郎与同时代的设计师活跃在建筑设计领域的时代已经过去40年以上,透过时间的积淀进行判断,以日本现代建筑的主流为参照,谷口吉郎和他的作品处于一个什么样的位置?笔者以横纵对比的方式来进行定位。谷口吉郎战后主要活跃在1940~1960年代,于1979年去世,因此横向可与主流中的同龄人前川国男对比;纵向可与这一时期最有代表性的主流设计师丹下健三对比;此外,再以谷口吉郎在日本建筑师谱系中的位置以及对晚辈的影响进行分析,可以全面了解他在日本现代主义建筑道路上的作用和影响力。

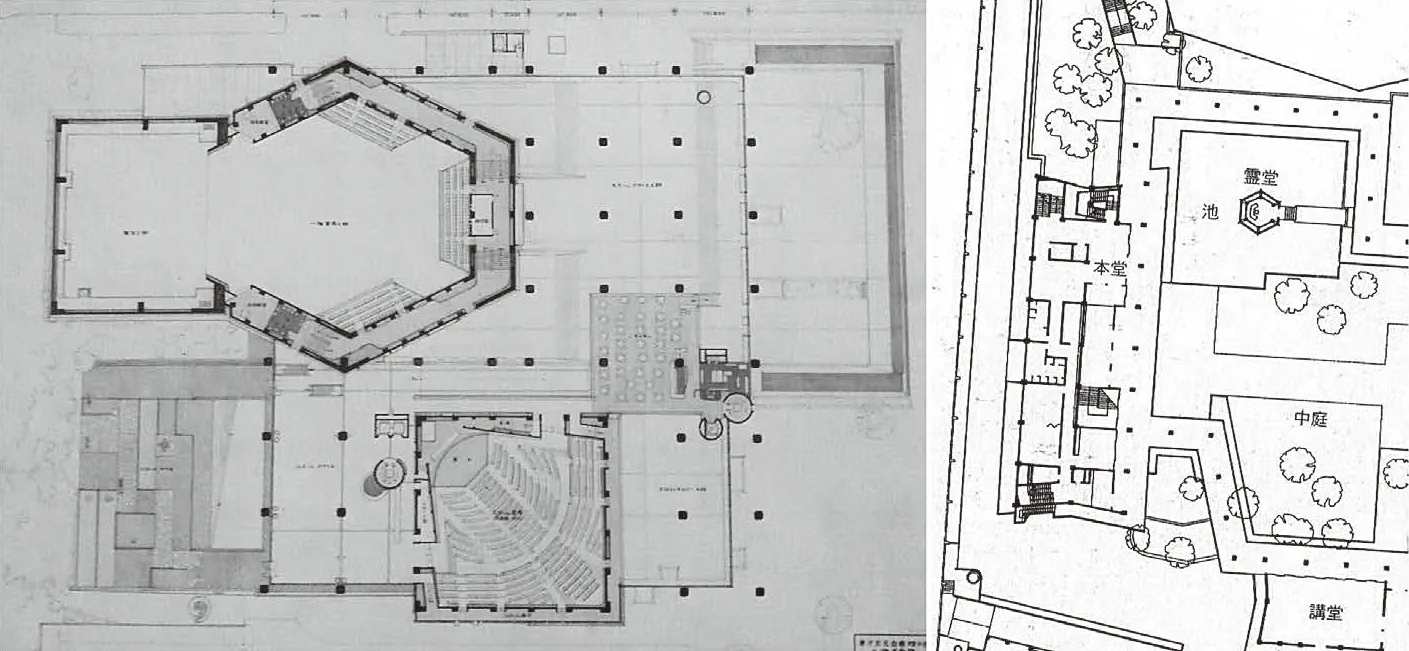

图8:东京文化会馆(左)和乘泉寺讲堂(右)平面对比

1.横向对比

20世纪60年代,伴随战后日本经济的复苏,如何在现代建筑中融入日本传统成为一个新课题,前川国男和谷口吉郎以各自的作品对这个课题进行了回答。比较前川国男的东京文化会馆平面和谷口吉郎的乘泉寺讲堂平面,在如何处理结构与功能方面有明显的不同,前川国男体现出框架结构的自由度,在空间中可以清楚地看到多米诺体系和功能空间两套系统叠加在一起,结构柱独立于空间之外;谷口吉郎的平面中,看不到柱子游离在空间之外的状况,结构即空间,体现了传统日本木结构建筑中结构与空间融为一体的关系(图8)。东京文化会馆的外形上可以分辨出来自勒·柯布西耶的粗野主义和本土木构形式的叠加,视觉冲击力强和谐性弱;乘泉寺的形态设计上也有着杂多的来源,比如现代主义和装饰艺术等,但是经过整体性的处理,利用线条和比例达成统一之后便具有了和谐的艺术效果和日本木结构的纤细和优雅。这种设计意图通过具体的建造得以实现,比如建筑外廊结构柱表面有意识地做出中间凸起的细节,使得柱子比例更纤细,与梁成为类似木构的咬合关系。根据笔者的测量,柱子正面切分为165+320+165(单位:mm),侧面切分为160+390+160(单位:mm),基本上是1:2:1的比例,柱子在视觉上减弱了很多,从钢筋混凝土的尺度趋向于木构的尺度。总体来说,前川国男立足于形的模拟,通过不同尺度和新旧手法并置的方式进行结合;谷口吉郎立足于精神的体现,以木构般精准的结构、融于建造体系的比例、和谐的关系为手法进行现代建筑与日本风土的融合(图9)。

图9:东京文化会馆(左)和乘泉寺讲堂(右)外立面对比

图10:东京代代木体育馆(1964年)

2.纵向对比

丹下健三曾经说:“我们所面临的困难课题就是如何使现代建筑在日本的现实当中生根。”[9]他在战争期间以传统对抗现代,在1943年的泰国曼谷日本文化会馆竞赛中以伊势神宫的复古造型和轴对称布局战胜老师前川国男和谷口吉郎,获得头奖。战后丹下健三最活跃的20世纪五六十年代的创作可以分为几个阶段,第一阶段是从广岛规划到香川县厅舍,以代表贵族传统的弥生文化为原型,通过与现代结构技术的结合进行对传统的超越;第二阶段是从仓敷市厅舍到日南市文化中心,以代表日本底层社会的绳纹文化为原型,相信“混沌”状态中蕴含着革新的力量;第三阶段是从代代木国立室内体育馆到大阪国际博览会时期,丹下健三凭东奥会主场馆代代木体育馆成为具有国际地位的建筑师,在这个设计中,他通过新技术和具有象征性的新形态,达到了对传统的超越(图10)。因此,丹下对传统的态度具有批判性,经历了从吸取精髓与现代技术融合,到放弃不能与现代都市的尺度呼应的传统型,最终寻找到新技术带来的新形式这样一个不断突破的过程,实现了“使现代建筑在日本的现实当中生根”。他认为日本传统建筑的技术是停滞的,需要去除这消极的一面,才能使其发扬光大,上流社会的弥生文化是妥协而保守的,下层的绳纹文化则具有变革的力量,“只有把日本的传统加以破坏,加以革新,这才是正确继承日本传统的根本”[10]。

谷口吉郎在战后的30多年的实践中,除了个别如秩父第二水泥厂与学校校舍之外,大部分的作品都明显地尝试进行现代主义与传统文化的融合,笔者在日本考察过其中的几座建筑:东京大仓酒店、东京国立东洋美术馆、东京当代艺术馆、东京乘泉寺、金泽工艺美术馆等。他的作品风格非常细腻,在现代框架结构、工业化构件的基础上,空间组合既有现代主义功能分区明确、动线简洁的特征,同时又有日本传统空间丰富灵动的特点。外形一般直接裸露工业化构件,通过设计使之具有精致的比例分割,尤其是竖向线型的使用炉火纯青,深得日本传统美学的神韵,在形式和色彩上的传承是抽象而非象征性的(图11)。谷口吉郎的作品肯定工业化大生产而不排除手工艺的细节,关注建筑本体兼顾整体环境,具有时代的特点和个人的“纯净的意匠”,这是一个目标明确的日本现代建筑师一生独立思考、努力实践的成就,由于远离了经济起落带来的风格转向影响而呈现出连贯一致的轨迹。跟丹下健三相比,后者深受西方的影响,追随时代的需要,对传统的态度是破旧立新;前者在吸收西方思想精华的基础上,对质疑的部分采取了扬弃,将传统的空间、技术、形式作为整体看待,并通过建造的方式进行现代转译。

图11:东京当代美术馆(1969年)

3.谷口吉郎的影响

谷口吉郎在日本建筑师谱系中,属于第一代的现代主义建筑师,同时也是东京工业大学初创时代的教师。他在教学中尊重学生的自主性,并认识到设计有不可用语言传授的部分;在设计实践中关注整体环境、兼顾技术与人文的重要性,这些个人风格潜移默化地影响着学生。东京工业大学在近百年的历史中形成一条传承有序的体系,其核心是“谷口吉郎——清家清——筱原一男——坂本一成”,清家清曾回忆过他对藤村纪念堂的深刻体验,藤森昭信也曾表达造访藤村纪念堂时,仿佛看见筱原一男的“彩色伞之家”[11],由此可以感知代与代之间的传承。东京工业大学教授坂本一成认为,东京工业大学师承体系的传统是通过批判建立师徒之间的传承,这种批判是指通过对上一代的思考与质疑建立自己的建筑观[12],这或许是谷口吉郎所具有的批判性和独立思考的精神在教学中的影响,东京工业大学通过研究室制度进行学术思想的延续既是教学制度特色,也可以看作对谷口吉郎提出的“设计有不可用语言传授部分”问题的一种解答。

谷口吉郎有个国际知名度很高的儿子——谷口吉生,被称作日本的密斯。与父亲的作品相比,谷口吉生的作品更加国际化,同时也蕴含着更加抽象的“和风”神韵。1978年父子曾合作完成金泽市的玉川图书馆,近年东京为了迎接2020年的奥运会,正在拆除1964年奥运会前谷口吉郎设计的东京大仓酒店,并由谷口吉生在原址进行新酒店的设计,这将是又一次父子“合作”,两代人的作品和思想的对比是非常值得深入研究的课题,不知是否有意,谷口吉生的学习生涯也是先学其他理工科——机械,再转学建筑,继承了父亲的多元教育的传统,也是其作品工业产品般精准的一个缘由。

四、谷口吉郎的启迪

身为日本第一代的现代主义建筑师,谷口吉郎却追求具有古典美学和人文精神的建筑理想,这在现代建筑史上并非孤例,欧洲早期的现代主义中有先行者,中国早期的现代主义建筑师中也有可以类比的人物。

19世纪末到20世纪初,阿道夫·路斯(1870~1933年)因其振聋发聩的观点“装饰就是罪恶”成为推动现代主义的旗手,但是他自己的设计实践却与此宣言大相径庭,研究证实路斯的这句话是被剥离语境,扭曲了本意,事实上他对于“实用性”和古典精神有着同样的热情,并且认为现代与传统并非是割裂的,现代也并非是普适的。路斯“孤立于分离派和他的保守的同时代人之外,而且孤立于他真正的继承者——后来的‘纯粹派’”[13],成为一个谜一样的,试图调和传统与现代的“非先锋的现代古典主义者”[14]。中国台湾的王大闳先生(1917年~)和大陆的冯纪忠先生(1915~2009年)年龄上晚于谷口吉郎十余岁,但由于中日之间建筑学科自西方传承而来的路径和时代差异,他们同属第一代现代主义建筑师。王大闳先生的 建国南路自宅、台大学生活动中心等非政治性作品以现代主义的原则和当下的技术、材料、工艺转译中国传统的空间精神和建筑美学,建国南路自宅被他自称为“现代中国式建筑”[15]。冯纪忠先生在20世纪80年代设计了上海松江方塔园,归结其设计精神为“与古为新”[16],即今与古的东西在一起,成为新的东西。园内几个小品以现代手法和工业化的构件对传统中国的空间精神进行转译,成为中国大陆新人文建筑的启蒙之作。“现代古典主义”“现代中国式建筑”“与古为新”这些理念皆与谷口吉郎以“纯净的意匠”追求在日本传统与现代主义之间的融合有异曲同工之妙。不同文化背景下的相似性似乎揭示着某些共同的规律,即现代主义在其倡导“功能主义”的早期,具有走向国际化之外的另一种可能——不否定传统、不断裂历史的具有人文精神的现代主义方向,并且出现过许多的探索者和成功的作品。

谷口吉郎去世的那一年(1979年),挪威建筑历史和理论学家诺伯-舒兹(Christian Norberg-Schulz)出版了《场所精神——迈向建筑现象学》一书,通过对场所的具体而非抽象的解读重新认识空间的存在,并指出二战之后“场所精神”的丧失来自两个原因,即现代主义理性至上时期倡导的具有开放性的“流动空间”和追求放之四海皆准的国际风格的滥用。[17]现代主义运动最初以功能主义为核心,追求实用的解决方式和因此而产生的特殊形式。1932年“国际式”现代建筑展之后,标准化和国际化的理性现代主义取代了“功能主义”,去掉特殊性而追求普适性,因此也对历史持否定的态度,这个分野造成了现代主义方向的巨大转变以及人文精神的丧失。现代建筑运动的代言人,CIAM的秘书长吉迪恩在40年代开始反思理性,50年代提出关于“新纪念性”“新地域主义”等更为人性化的思考[18],但是实践总是受到社会环境的影响而滞后或者偏离,战后各国的现代主义到60年代才次第进入对文脉缺失的反思,又因消费时代的到来而进入符号化商业化的历史性呈现。谷口吉郎、路斯、王大闳、冯纪忠这些早期的现代主义建筑师本着纯净的职业思考,没有在时代的大潮中偏离对建筑本质应有的把握,他们的设计道路,可以看作是以功能为核心的现代主义设计的延伸,因为将地域、历史、日常生活以及个人的文化情趣包含到设计思考中,成为其“功能主义”设计的来源和依据,因而产生了富有人文精神的现代主义作品。

五、结语

通过对谷口吉郎的研究反思当下,一日千里的技术发展和日新月异的生活变化中,中国建筑界仍在面对传承与创新融合的课题,建筑教育也承受着变革的巨大压力,我们该何去何从?王贵祥老师在“建筑史学的危机与争辩”中引用王国维的话“至一新世界观与新人生观出,则往往与政治及社会之兴味为兴味,而不顾真理之如何,则又绝非真正之哲学”[19],通过阐述文学与哲学的真正价值引申到建筑史研究的意义在于超越当下的“有用”成为纯净的学问。谷口吉郎对待建筑设计有着与此相似的真诚态度,他向后世展示的正是上一个因技术腾飞而逐渐脱离人文精神的历史阶段中,一个建筑师不为潮流所干扰,以“纯净的意匠”所营造的具有人文精神的现代空间。

注释

[1]童寯.日本近现代建筑[M].北京:中国建筑工业出版社,1987:11.这集团1920年组成日本“分离派建筑会”,和欧洲“表现派”呼应,作为维也纳分离派的东方支流……我们应该看到这忠于维也纳原则的日本分离派是以反对折中主义背叛学院派为基调的。

[2](日)株式会社 彰国社编.谷口吉郎的世界[M].彰国社,1998:20.“日本近代建筑史中谷口吉郎的位置”,温琳琳提供译文。译文:《新建筑》杂志1956年1月号发表的文章“与谷口吉郎氏的30分钟”中可以看出。这篇文章是谷口吉郎先生与作为同事的建筑评论家滨口隆一(1916-1995)的对谈。最初滨口提出的也是关于作为工学者和建筑家立足的,谷口先生的“二元性”的问题。

[3]童寯.日本近现代建筑[M].北京:中国建筑工业出版社,1987:11.这集团1920年组成日本“分离派建筑会”,和欧洲“表现派”呼应,作为维也纳分离派的东方支流…… 他们发表宣言,并由1920-1928年共举行展览会7次。

[4](日)株式会社 彰国社编.谷口吉郎的世界[M].彰国社,1998:44.“谷口吉郎与德国新古典主义思想的碰撞”,温琳琳提供译文。“对于在日本期间的我来说,辛克尔的作品仅仅是19世纪的作品。不是古代也不是现代,正因为如此,也并没有任何存在感。但这种看法在我来到柏林亲自接触到其作品的时候被改变了,他的作品中有种满溢的力量震撼到了我。”

[5](日)株式会社 彰国社编.谷口吉郎的世界[M].彰国社,1998:21.“日本近代建筑史中谷口吉郎的位置”,温琳琳提供译文。1998滨口先生以近代主义建筑观为基础,对谷口先生提出了以下问题。比如材料与生产方式的问题,滨口先生对谷口先生石料的作品进行了评价,认为在这里靠人工生产是有问题的。关于这点,谷口先生认为“建筑的近代性并不是仅仅是表现在机械的使用与工业化的生产上,人工手作也是近代的一种表现”,“对材料的加工更是近代建筑繁盛时期从产物。但简单来说对材料的加工其本质是解决生产的目的性,只不过如今实现这种目的的手段不单纯是靠人工手作了而已。”

[6](日)株式会社 彰国社编.谷口吉郎的世界[M].彰国社,1998:14.“对意匠的倾倒——‘均衡世界’的可能性”。谷口先生一边探访辛克尔的建筑,一边将自身对“合理性”的看法升华。这其实就是在统合建筑意匠之源。接着上文,谷口先生还有如下表述:但是对于这种全新的工学建筑之美,纵观辛克尔的设计意匠,这也只表达了其中的一点。他的建筑意匠之心是以建筑技术为根本,恰到好处的把握革新性,同时还保有更多的侧面。

[7](日)株式会社 彰国社编.谷口吉郎的世界[M].彰国社,1998:236.藤森照信的演讲,“村民建造的藤村纪念堂”,温琳琳提供译文。下面摘选《谷口吉郎著作集》中刊载的部分章节……关于建设状况的描述:“这个纪念堂的建筑工程完全是由马笼地区村民独自完成的,即全部由外行的农民亲手建造的建筑。大工、左官、锻造冶炼也全部由当地农民完成。平日只曾用过水车农具、也不曾见过建筑蓝图的村民,竟然像专业工人那样完成了建筑。并且建筑材料也都选自当地。木材来自木曾地区的广袤森林,花岗岩来自谷川,土壁直接用了本阵遗迹上的农田土,瓦片不足的部分则就地采用其他建筑的瓦片来建造,障子的纸也来自木曾本地,表面的金具也全部由村民手工打造。纪念堂就是在这种充满当地风土技术与材料下建成的。”

[8]巫鸿.废墟的故事[M].上海:世纪出版集团 上海人民出版社,2012:15.实际上,怀古诗的意义并不局限于文学,而更是代表了一种普遍的美学体验:凝视(和思考)着一座废弃的城市或宫殿的残垣断壁,或是面对着历史的消磨所留下的沉默的空无,观者会感到自己直面往昔,既与它丝丝相连,却又无望地和它分离。

[9]马国馨.丹下健三[M].北京:中国建筑工业出版社,1989:4.“我们所面临的困难课题就是如何使现代建筑在日本的现实当中生根”,这可以说是丹下的一个主要奋斗目标。

[10]马国馨.丹下健三[M].北京:中国建筑工业出版社,1989:14.“这种被解放的动力当时还处于混沌状态,但作为传统的否定者和破坏者已经在历史舞台上出现。他们向摇滚乐或爵士乐变化来寻求出路,出现了混沌状态,不管是画家、作家还是年轻的一代都开始亲身实践,主张自我。这在上层文化传统,弥生文化传统看来简直是群魔乱舞的混乱,是令人生厌的变化。但是我坚信这种混沌状态的力量具有历史的必然性,只有把日本的传统加以破坏,加以革新,这才是正确继承日本传统的根本。”

[11](日)株式会社 彰国社编.谷口吉郎的世界[M].彰国社,1998:239.“谷口吉郎对东京工业大学的影响”,温琳琳提供译文。藤森——再次造访藤村纪念堂的时候,有一点让我十分吃惊,仿佛看到筱原一男先生的“彩色伞之家”。此外在《谷口吉郎著作集》的最后,清家清先生也曾写到“藤村纪念堂对我来说具有决定性的体验”。

[12]郭屹民.对坂本一成的访谈:基于建筑认知的建筑学教育[J].建筑学报,2015(10):12.东京工业大学建筑学科的传统就建立在我刚才说的带有批判性的质疑上。比如筱原老师对他的老师清家先生的批判;我对筱原老师的批判,奥山、塚本那一带对我的批判,甚至是长谷川豪他们对塚本的批判,批判在这里并不是贬义,而是在对他们思考质疑的基础上建立起自己的建筑观。

[13]范路.追忆神奇年代——现代建筑的一则宣言、一本书和一次展览[M].北京:清华大学出版社,2009:34.弗兰姆普敦(Fenneth Frampton)认为路斯的独特性使其不仅“孤立于分离派和他保守的同时代人之外,而且孤立于他真正的继承者——后来的‘纯粹派’,他们直到今天还未能充分理解他见解的深刻”。

[14]范路.追忆神奇年代——现代建筑的一则宣言、一本书和一次展览[M].北京:清华大学出版社,2009:4.威尼斯学派的塔夫里(Manfredo Tafuri)将路斯看作“非先锋的现代古典主义者”;而英国建筑历史学家佩夫斯纳(Nikolaus Pevsner)认为路斯在现代建筑历史中是一个含混、矛盾甚至谜一般的人物。

[15]OCAT上海馆 编.久违的现代[M].上海:同济大学出版社,2017:367.如果上述推测属实,这个反思,到了1950年代初期,遂成了他进一步走向文化主义的动力之一,其结果就是造就了第三个理想,即被他称为“现代中国式建筑”的建国南路自宅。

[16]顾孟潮.与古为新的公民建筑——冯纪忠先生建筑文化精神的启示[J].建筑,2016(5):59.按冯先生说法,他做方塔园规划设计时,首先要贯彻的就是“与古为新”的精神,因为“与古为新”乃是城市建筑现代化的必由之路。

[17](挪)诺伯-舒兹(Christian Norberg-Schulz)著.场所精神[M].施植明译.武汉:华中科技大学出版社,2017:189.为什么现代运动会导致场所的沦丧而不是复苏呢?第一个原因是都市问题,空间被界定为开放的、流动的,但是城市中私密与公共必须区分。第二个原因是与国际样式有关。

[18]范路.追忆神奇年代——现代建筑的一则宣言、一本书和一次展览[M].北京:清华大学出版社,2009:44.他开始发展一些关于“更为人性化”(more humane)的现代主义概念,并思考诸如关于“新纪念性”(new monumentality)、“新地域性”(new regionalism)和建筑表达可能性的问题。

[19]王贵祥.建筑史学的危机与争辩[J].建筑师,2017(4):14.笔者引用了前辈学者王国维先生的一段话:“……至一新世界观与新人生观出,则往往与政治及社会之兴味为兴味,而不顾真理之如何,则又决非真正之哲学,以欧洲中世纪哲学之以辩护宗教为务者,所以蒙极大之污辱,而叔本华所以痛斥德意志大学之哲学者也……”

图片来源

图1、图2:(日)株式会社 彰国社编.谷口吉郎的世界[M].彰国社,1998:23,26.

图3:岛崎藤村生家建筑——岛崎藤村(马笼宿本阵)迹隐居所等修理工事报告书[Z]:7.

图4~图6:笔者自摄

图7:(日)株式会社 彰国社编.谷口吉郎的世界[M].彰国社,1998:51.

图8:左图为笔者自摄;右图(日)株式会社 彰国社编.谷口吉郎的世界[M].彰国社,1998:140.

图9、图10:笔者自摄

图11:(日)株式会社 彰国社编.谷口吉郎的世界[M].彰国社,1998:164.