变化与应变

——体育建筑可变设计发展回顾与展望

2018-03-08梁斌

梁斌

刘加平

一、引言

曾几何时,体育建筑从英雄竞技的战场不自觉成为建筑炫技的秀场,大型赛事的盛宴亦是建筑界的狂欢。奥运会、冬奥会、世界杯穿插着欧洲杯、亚运会、全运会等地区赛事,你方唱罢我登场。在彰显国力、宣扬价值观的意识层面之外,促动的是体育建筑的兴建和发展。于是,集万千恩宠的体育建筑凝聚了最前沿的建筑技术,集合了最高的投入和期望,并以极大的显现度和参与度成为长久使用周期内发展走向最受关注的建筑类型之一。

“可变”作为一个不可或缺的概念始终伴随体育建筑的发展,引导着庞大、笨拙的体育建筑贴近更细腻的使用和人文需求。这种对社会、经济、技术等变化问题的回应,促成可变发展并与这些问题发生关联,让体育建筑除了十多天的标准赛程之外有了持续的生命周期,不至沦为“白象”[1],也让人在与体育建筑的关系中享有更多参与感,从被动接受逐步走向主导角色。尤其是近100年,人类科技文明的飞跃将可变设计带入快速发展阶段,引发了体育建筑界的激烈变革,加上世界范围内各种赛事的商业化驱使,带有可变概念和动态特征的研究和实践应运而生,并在当时的社会背景下产生了深远影响。时至今日,可变无论作为一种动态的设计思想抑或设计方法都愈发清晰和体系化,因此有必要展开这段纵深2000多年的历程,爬梳剔抉,亦作对当下体育建筑发展境遇的重新审视和思辨。

二、体育建筑的可变设计演进

恰如威廉·朱克(William Zuk)将动态建筑形成的因果关系生动地描述为“压力”与“反应”[2],整个发展历程中,体育建筑面对变化的外界环境不断寻求应变,经历了不同时期主导因素的影响,其关注点先后从永久性、大容量、地标性等既定目标,转向对可变的挖掘以实现无自然因素影响的比赛环境、可增加的座席数量、更多功能的兼容等诉求。在这个过程中,可变设计也随之经历了从被动到主动、从内隐到外显、从有限到无限的演进和跃迁,具体表现为以下几个阶段。

图1:雅典帕纳辛奈科体育场

1.适应

可变始于适应。适应是在建筑发展初期对于承担多种使用条件的被动尝试,通用是适应的前提。公元前776年举行了第一次古希腊运动会,同时也开启了体育建筑的篇章,奥林匹亚城的体育场承担了短跑、往返跑、武装跑、摔跤、拳击、赛马等多个运动项目,马蹄形的赛场和逐排升起的看台作为通用的观赛模式被广泛接受,并衍生出1896年第一届现代奥运会主场雅典帕纳辛奈科体育场(图1)。然而,基于适应的可变实则是相对静态的可变表现,在发展过程中逐渐暴露其局限性,这是由于把不同的体育活动原封不动地兼顾到一个建筑中造成的。到了1928年的阿姆斯特丹奥林匹克体育场,在田径跑道外圈设置了环形起坡的自行车道,最佳观看距离和俯角的看台被削减,使得体育场的座席容量和观赛质量大打折扣。许多现代案例表明,静态是古希腊和古罗马体育建筑经典原型的最大不足,未能体现体育建筑的动态使用特点。

在相当长的一个时期内,体育建筑变成一个极度通用的开放系统,被这种初级的可变思想所占据,在现代体育建筑发展中产生了一些倾向,如内场尺寸为了兼容更多的比赛类型而越来越大,许多中型体育馆都按照40m×70m的国际体操要求设计;所有足球场外都设有田径跑道,直到1999年我国才建成第一个专业足球场——上海虹口足球场。实际上国内大部分场馆所承担的赛事非常单一,这种可变设计多数时候并未发挥作用,反而使得使用效率和品质受限,造成适应的主客体错位,因此迫切需要具有动态特征的可变措施。

2.移动

可变发展的第二个阶段是移动。罗伯特·克罗恩伯格(Robert Kronenburg)说过:“我们的生存建立在移动能力与适应能力的基础上。”[3]建筑面临的需求是运动和变化的,当建筑不再满足于静止的笛卡尔坐标体系时,带有主动意识的移动成为突破约束的回应。可移动性使体育建筑的可变能力得到长足的提升,不仅是主观上的趋利避害,还有对资源在时间和空间维度上的追逐。60年代诞生了人造草坪和活动地板,也出现了机械驱动。1961年建成的匹兹堡市民中心应用牵引技术驱动屋盖移动,标志着体育建筑开始摆脱自然界和客观条件束缚,进入主观设定竞技环境的时代。我国体育建筑专家马国馨院士据此将体育场的发展历程分为三代:开敞式体育场、有屋盖体育场以及可开合屋盖体育场。开合屋盖因兼顾了自然和人工环境的优点,一经出现便迅速发展。1976年,曾成功设计巴黎王子公园球场的罗杰·塔利伯特(Roger Taillibert)的新作蒙特利尔奥林匹克体育场落成,这次并没有采用为他赢得赞誉的混凝土悬挑罩棚技术,而创新性地选取柔性屋面结构将场地完全覆盖,并通过高塔牵引钢索控制膜结构开合,成为世界上第一个具有开合屋盖的专业体育场[4]。80年代以后,采用拱壳、球壳等刚性结构的开合屋盖因更好的耐久性和稳定性而广受青睐,出现了加拿大多伦多天空穹顶、日本福冈穹顶体育馆、海洋穹顶、小松穹顶等场馆,跨度和规模逐渐提升,2009年HKS设计的达拉斯牛仔体育场以10万座的观众容量成为世界最大的开合屋盖体育场。同时可开启部分的移动方式不断出新,从最早的平移式、旋转式,逐渐产生折叠式、翻转式、顶升式等多种开合方式。

工业的发展丰富了移动方式,也激发了更多的移动可能,催生出其他大型结构移动——可移动场地和看台。欧美足球俱乐部赛事频繁,需要给天然草坪提供最优的养护条件,同时不影响其他活动的进行,建于1997年的荷兰阿纳姆球场可以将天然草皮足球场地从南侧看台下水平移出,在露出的硬质地面上进行演出搭台或其他运动。2001年建成的德国维尔廷斯球场、2006年建成的亚利桑那红雀球场等都采用了类似的可移动场地思路。而看台移动则可以在场地变化时及时让位或匹配,调节场地尺寸的同时保证观众永远最大程度的贴近比赛,这是欧美成功的场馆设计中普遍遵循的一条黄金法则。

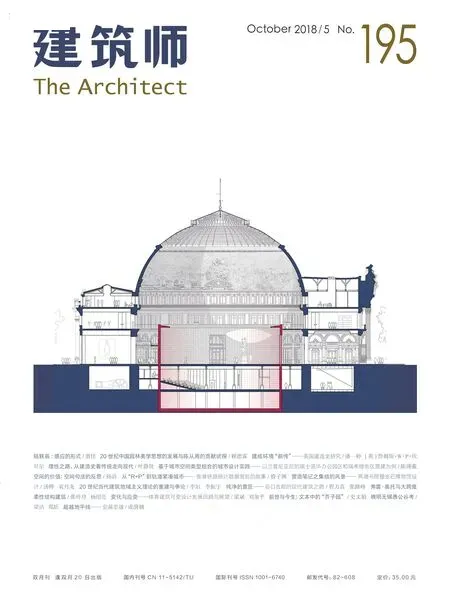

3.重构

移动的下一个阶段是重构,即调整可移动部件的相对位置重新构筑起一个整体。在相对富裕的加拿大、美国和日本,主流运动棒球和美式足球在场地形态和布局方面区别极大,为了使场馆在这两种项目之间转换,开发出了多个移动单元的组合作用来实现这种机器般的变形效果。建于1975年的美国夏威夷州立体育场拥有史上最大规模和幅度的移动看台,为棒球场地和足球场地的转换提供空间条件,除了南北两侧部分看台固定外,东西两侧四块看台均可整体移动,每块承载7000个座席,共占据了整个体育场50000座席的近60%。因为更高的可移动比例,看台可以组成菱形的棒球场地、椭圆形的足球场地以及三角形的音乐会场地(图2)。但大幅的移动势必带来更大的代价,2007年起,体育场因成本及维护问题永久锁定在足球场地模式。建于1989年的加拿大多伦多天空穹顶和建于2001年的札幌穹顶有着类似的重构方式,离场地最近的两片底层看台可以通过气垫沿弧形轨道小幅旋转,从而实现场地形状从矩形到扇形的转化,区别在于札幌穹顶多设置了一层可移动场地,棒球赛使用固定在室内的人造草地,足球赛则使用120m×85m可通过气垫层室内外移动的天然草地。札幌冬季降雪量大,无法设置开合屋盖,这种场地可变方式在满足模式装换的同时解决了天然草坪的养护问题(图3) 。

作为从部分到整体的逆向过程,从整体到部分的分割也是重构表现之一。相对大型的体育建筑经常面临多种小规模的使用方式,作为拥有400m室内赛道的速度滑冰馆,漫长非赛时段的可变能力是设计的重点。2006年都灵冬奥会的速滑场地奥沃尔-林格托体育馆按照展览馆设计,因此设置了大量的临时座席,同时设置了多个移动隔断用来划分空间,可以满足多个展览同时进行。2018年平昌冬奥会的江陵速滑馆赛后可作为仓储用房使用,也考虑了划分后不同区域相对独立的温度控制。

图2:夏威夷州立体育场的看台可变模式

图3:札幌穹顶棒球场向足球场转换过程

4.变换

变换是可变的高级阶段,通过结构、材料、技术等变化改变建筑的使用和感知,赋予体育建筑动态机制和可操作性。功能用房是体育建筑中面积比重最大,也是可变潜力最大的一块,但多数情况是依据规范满足所有竞赛功能后面积所剩无几,因此主要表现为历时性的可变:一般除运动员区、技术用房等固定设施、设备较多的房间外,竞赛管理区、媒体区可以用轻质隔墙结合活动隔断划分小房间,以便于赛后调整;餐饮、售卖等功能靠外设置,考虑场馆关闭时仍可对外服务和经营;包厢和转播间在尺寸上与酒店客房相近,并配有独立的卫生间和淋浴设施,可在平时作为酒店经营,也可调整活动隔断,提供更大的就餐、会议等公共区域。这一点在欧美许多俱乐部球场中已非常成熟,场馆的角色在白天与夜晚、赛事与节庆之间自由变换,但始终保持吸纳人群聚集的活力。

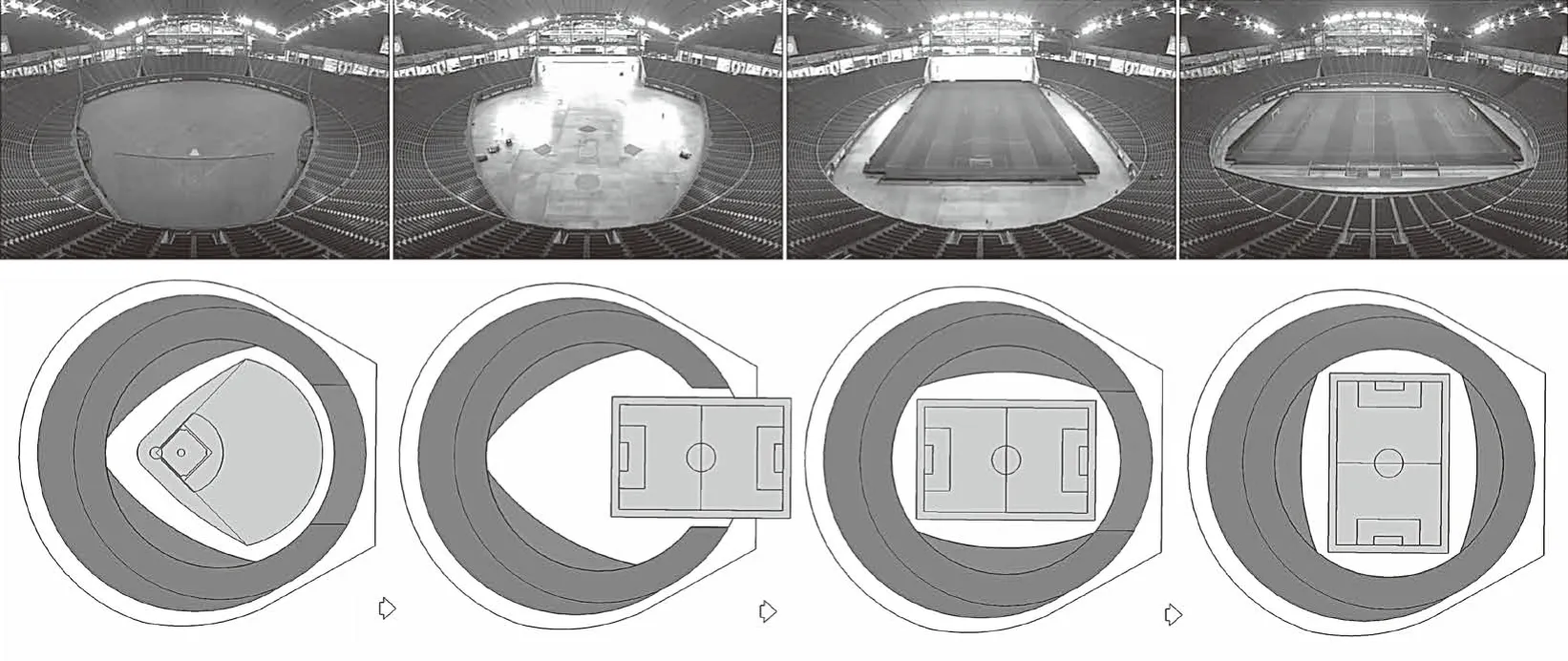

变换的另一类表现是外观的可变,体育建筑的外观设计不像场地和看台有使用需求的直接策动,也不像功能用房有极致商业化的利益驱使,而是需要潜在的逻辑秩序激发,比如表皮。2002年建成的德国慕尼黑安联球场是雅克·赫尔佐格(Jacque Herzog)和皮埃尔·德·梅隆(Pierre de Meuron)设计的第二座体育场[5],在外观处理上显得驾轻就熟,建筑由2874个菱形ETFE气枕覆盖,白天呈现纯净的白色,夜间在灯光作用下可以产生红、蓝、白三色的动态变化,在拜仁慕尼黑、慕尼黑1860或国家队比赛时分别对应他们的主色调,营造出一个可感知和交流的动态建筑。从更广泛的意义上讲,时间是参与变换的四维变量,可以形成对动态的形态和效果的过程记录。2011年建成的大连体育中心网球场即是通过可变设计融入动态的环境系统而非周遭静态的建筑序列,在更长的时间周期内与环境取得呼应。考虑到体育中心内场馆数量较多且界面生硬,设计以植草在东西两侧外表皮上构筑了4000m2的“绿墙”,通过搭配不同季相的草种在不同时间呈现鲜明的季节特征,建筑外观同步环境变化增强了建筑与环境之间的信息匹配,还能产生保温、遮阳、立体绿化等附加效益(图4)。

图4:大连体育中心网球中心的绿墙设计

图5:悉尼奥运会体育场的可变设计发展

三、体育建筑的可变设计趋势

可以说,当今的体育建筑已然通过“可变”基本实现了对自然、功能、容量的控制,那么未来的可变设计将走向何处?在笔者看来,更高级的可变阶段应当是交互。如同《动态建筑》一书中指出:建筑的最高层次是具有学习功能,能够预测未来的压力并对此作出反应[2]。未来的体育建筑需要各可变系统协同运作去对接广泛的学科交融和纷乱的多方诉求,自动得出反馈并实时调节。当体育建筑具有交互性而成为一个类有机体时,将不依靠单一系统的物理变化而创造出变化,用户需求的转变、技术的更新、时空的变换均能激发深层次的变化。

1.与需求交互:精准和理性的可变

社会的进步为可变设计开启了一个野蛮发展的时代,人们一方面在掌握更高级的可变方式,另一方面却在承受可变所带来的代价。罗杰·塔利伯特为蒙特利尔、圣地亚哥·卡拉特拉瓦(Santiago Calatrava)为雅典所做的优秀的场馆设计没能改变奥运会的亏损现实,大型场馆的高昂投入和赛事后的荒废面貌一直为媒体所诟病。雅典奥运会后,北京方面提出了“奥运场馆瘦身计划”,最典型的举措即取消了国家体育场鸟巢的开合屋盖设计。

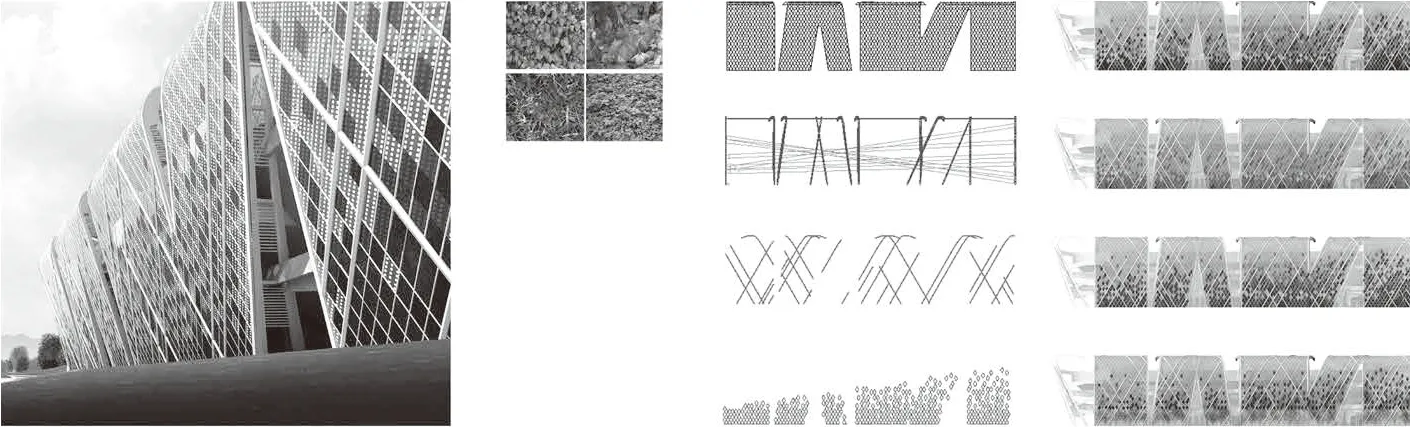

以需求为导向的工具方法更新是信息时代设计突破的关键,交互的低维表现是信息收集和分析能力,有助于对场馆未来使用方式的预判。与传统建筑正向的生长构筑不同,体育建筑往往兴建于需求的峰值,进而进入一个寻求运营平衡的阶段,需要退化掉部分机体以匹配新的使用条件,因而其生命期经常呈现缩减和不断重新定义的过程。对于世界杯、奥运会动辄近10万座的超大主场,达到座席数上限的情况赛后很难再有,因此逐渐采用赛后可永久性拆除的可拆卸看台代替大规模的看台移动。博普乐思事务所(Populous)早在2000年悉尼奥运会便尝试了这种思路,主体育场南北两侧设置了“冲出”屋面的临时看台,座席总数达11万,然而因没有明确的使用对象,即便应用了可变设计仍在赛后陷入运营僵局,于是悉尼政府在与澳大利亚橄榄球协会交涉后于2001至2003年进行了针对性的缩小改造:不再考虑田径场地,取消了临时看台并将现有看台前移,还原了南北侧的屋盖。现在的悉尼奥运会体育场主要承担两种澳洲最受欢迎的运动:以椭圆形场地为基础的澳式橄榄球和以矩形场地为基础的足球。两种模式下分别容纳81500人和83500人,将南北侧一层看台前移15m即可完成转化澳式橄榄球向足球的转换(图5)。到了2012年的伦敦奥运会,博普乐思干脆将这种与需求交互的可变发展到了极致,成为可持续办奥运的标杆。80000座的主体育场赛后仅需保留25000座,大部分看台都借助临时设施来完成。扎哈·哈迪德(Zaha Hadid)设计的水上运动中心更是体现了空间的流动和发展,主体内部仅设置了2500个固定座席,两侧看台继续向外延伸,各搭建了7500座的临时看台,将赛时容量增加到17500人。赛后拆除两侧的看台,封上通透的玻璃幕墙,完全呈现另一种面貌(图6),暗合了扎哈的设计哲学——对建筑重新定义。如她所言,水上运动中心截然两面的设计在奥运期间为了满足比赛容量,随后即转变为服务整个城市的使用。得益于灵活的运营模式,这里有面向居民的教学训练、健身课程和俱乐部活动,有累计超过300万的游客,并且仍以每年40%的速度增长,成为伦敦最有活力的奥运遗产之一。可见,未来趋势是与需求深度交互的、有限自由度的可变设计,通过不断贴近社会需求,体育建筑可以获得二次、甚至多次生命,而像夏威夷州立体育场这样的巨型机器相信不会轻易再现。

图6:伦敦奥运会水上运动中心的临时看台

图7:喀山体育场与克拉斯诺达尔体育场

2.与技术交互:从“量变”到“质变”

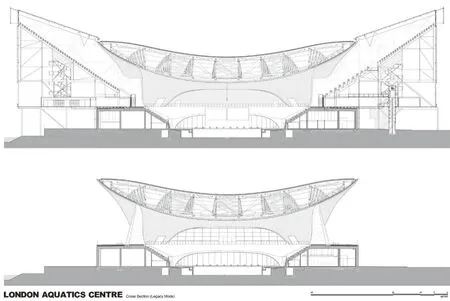

彼得·库克(Peter Cook)认为,建筑应当具有自我更新的力量[6]。而技术自始至终都是推动体育建筑重大革新的推力,与技术充分交互可以协同技术发展,及时更新可变媒介和手段,从而反推可变发展。根据唯物辩证法规律,从可变部位变多、幅度变大的量变积累到最终性质颠覆是事物发展的必然过程。以场地为例,除了数百年来对尺寸的精确推演外,建筑师和供应商从未间断过对地面类型可变的尝试,在草地与硬地、塑胶与地板之间的转换普及后,体育建筑开始思考更多可变的可能。近年中国冰上运动的发展之快始料未及,在国家“北冰南展西扩”的大进程之下,冰上运动场馆需求巨大,除少数新建外,还需大量依靠现有体育馆进行可逆的冰上运动场地改造。如北京首都体育馆、五棵松体育馆、上海世博演艺中心、深圳大运中心体育馆等均可以转变为冰上运动场地。其中 五棵松体育馆应用“冰被”技术将冰面隔温保护不化,在上边搭建舞台或球类地板,最快仅需7小时即可实现场地可变。2011年建成的上海东方体育中心主体育馆——海上王冠是少有的在设计之初就考虑水、陆、冰三类场地可变能力的场馆,在泳池之上通过活动地板调节场地性质,满足游泳、篮球、网球、体操、冰球、短道速滑、花样滑冰等20多项比赛要求,冰场与篮球场的转换加上制冰过程仅需72小时。 另外,国家游泳中心水立方将在2022年北京冬奥会中作为冰壶赛场,而本届世界杯的喀山体育场曾举办过第十六届世界游泳锦标赛,成为第一座承担游泳比赛的体育场。面对如今商业化赛事快速更替的节奏,技术引导的可变能力创新成为场馆运营成功的关键,迎合了场馆定位从传统的ARENA(竞技馆)模式向COMPLEX(综合体)或MULTIFUNCTION(多功能)模式转变的趋势。未来场地性质可变会像开合屋盖、活动座椅一样成为场馆建设的标准,以常态化替代二次设计,更加智能和简便地实现。

未来的体育建筑更重视人的感受,大数据的使用可以为观众量身订制偏好和资讯,建筑要整合这些数字信息离不开与材料技术、多媒体技术、通信技术的交互,于是带动更多的非建筑材料、非常规建造应用于体育建筑的创新,也从另一个角度催生了体育建筑质的变化。 博普乐思和gmp事务所都擅于整合最新技术以增强体育建筑的应变能力,传递其一贯秉持的可持续理念,本届世界杯体育场设计结合了最新的LED和视讯技术:喀山体育场整个西立面是一座2650m2的弧形LED屏,克拉斯诺达尔体育场的看台后方则沿内弧铺设了一圈共计4800m2的LED屏(图7)。这些高清屏幕不仅取代了场内独立设置的大屏幕,极具颠覆性的是以动态的数字载体取代了传统物理界面,通过人类最为习惯的视觉感官与观众充分发生交互,营造出无限可能的建筑体验,正迎合了弗朗辛·胡本(Francine Houben)的观点:“建筑需要调动所有的感官,它从来不是那些纯粹的知识或概念上的游戏。[7]体育建筑将超越传统的物质上人群聚集中心的概念,更是信息的集散地和交互中心,这里的关系不再仅限于群体与比赛,每一个个体都能获得互动的机会和独特的体验。

3.与未来交互:超越时空的可变

进入新世纪后,工业化装配式建筑日趋成熟,出现了轻钢结构、气承式膜结构等具有产品属性的轻型装配式体育场馆。这类场馆被设计成模块化、标准化的构件进行工厂预制,可以快速搭建或拆除,全部回收再易地拼装,以天为单位计算的施工时间比传统场馆缩短了十数倍,可以说摆脱了时间和空间的限制。这类场馆同样可以搭载电动开合天窗、活动看台、智能控制等技术,并可以根据需要订制或改造为冰场、泳池、自行车场地等特殊项目场地。这与阿基格拉姆学派当初所作的尝试极为相似,区别在于不同的时代背景提供了不同的使用载体,使得如今的轻型装配式场馆具有更加成熟的复制和可变能力,能够及时响应现代人对体育运动的快餐式需求,受到消费市场的追捧。纵观近年的大型赛事,装配式场馆比重增加的同时,性质也在悄然发生变化:2012年伦敦奥运会的34个竞赛场馆中,8个临时场馆赛后全部拆除; 平昌冬奥会的江陵冰球中心同样是装配式建筑,设计成中心对称的八边形模块化形式,考虑能够快速建设并便于拆除,但随着赛后场馆利用工作的推进,很可能作为永久场馆继续服务;2022年卡塔尔世界杯的拉斯·阿布·阿布德球场将由集装箱拼装而成,成为装配式体育场作为世界杯正式场馆的首次应用。以目前的发展速度,相信装配式场馆很快将突破永久与临时之间的壁垒,从而成为体育建筑中最具活力和可变能力的部分。

杰兰特·约翰(Geraint John)在《体育场馆设计指南》一书中所设想的未来体育建筑是可以循环永续的,为一次性大型赛事所建的大型场馆由可回收构件和可循环材料拼装而成,可以在赛后分解成几个小型的、适应能力更强的建筑,在社区、高校、乡村等地方重新搭建,为那里提供所需的体育设施。2016年里约奥运会的手球馆在规划阶段就被定义为临时场馆,因而在设计中优先考虑了建筑的未来可变和适用能力,待赛事结束后建筑拆除,并将构件和材料用于建设4所公立学校,服务于2000名儿童(图8)。水上运动中心也采取这一理念,在赛后拆分为两座包含室内50m标准泳池的运动中心,分别容纳6000名和3000名观众,供今后的小型比赛和训练使用。基于时间和空间的交互将人与体育建筑以及环境之间的关系拓展到了多维层面,既适应现在又面向不定的未来。在与未来交互的可变设计之下,大型体育中心对人居环境一贯的高冲击将不复存在,业界所倡导的绿色、低碳、可持续运营问题也将迎刃而解。

图8:里约奥运会手球馆的赛后分解

图9:体育建筑可变设计发展图示

四、结语

回望可变设计的演进历程,也是体育建筑在错综变化的社会、经济、技术背景下不断得以突破的发展过程。如前国际奥委会主席雅克·罗格(Jacques Rogge)所说:“体育场设计正持续地发展,以跟上日新月异的技术进步的步伐,也要跟上这个社会的社会、经济和环境标准的变化。”[8]可变设计为体育建筑的理念创新、功能价值、多样性运营乃至全生命周期提供了窗口,使得体育建筑在城市角色中展示出积极的应变姿态和日益重要的社会责任,与大众生活发生千丝万缕的关联。反过来,体育建筑也需要相匹配的可变设计,开始对可变的有效性、可持续性、未来发展等方面提出要求。

狭义的可变设计依托于高技术,是未来体育建筑发展的趋势,但这种技术主导的发展方向缺乏普适精神,并不能涵盖所有场馆的建设需求。如今的可变设计逐渐趋于广义,更多地表现为一类追求动态空间和形式的趋向,通过各设计要素之间的动态关系,创造出动感、不定和多样化特征的价值,激发出越来越多的可能性服务于人。未来的可变设计还有很长的路要走,将不断地有新技术被创造,新材料被应用,并与新兴学科发生交叉和混融,这些都将成为体育建筑可变设计前行的机遇。但同时过往的失败和错误也告诫我们,需要更高度的文明和理智来节制人们主宰自然的欲望,收敛无谓的可变,使之朝着更理性、更智能、更前瞻的方向发展(图9)。

注释

[1]“白象”现象,指为大型赛事修建的场馆在赛后利用时陷入难题,成为大而无当的摆设。

[2]威廉·朱克(William Zuk),美国弗吉尼亚大学教授,1970年出版《动态建筑》一书,提出建筑可以根据各种各样不断变化的生活方式而具有流动变化的空间特性,并将动态建筑形成的因果关系定义为“压力”与“反应”,而建筑的最高层次是具有学习功能,能够预测未来的压力并对此作出反应。

[3]罗伯特·克罗恩伯格(Robert Kronenburg),英国利物浦大学教授,2012年出版《可适性: 回应变化的建筑》一书,对可适性建筑的发展历史进行了系统总结。

[4]罗杰·塔利伯特(Roger Taillibert),法国建筑师,1972年设计了巴黎王子公园球场,其混凝土悬挑罩棚成为当时技术和形式上的经典之作。后来在1976年蒙特利尔奥运会主体育场设计中再次创新,采用了柔性索膜开合屋面结构。

[5]雅克·赫尔佐格(Jacque Herzog)和皮埃尔·德·梅隆(Pierre de Meuron)1998年曾设计瑞士巴塞尔的圣雅各布公园足球场,创新性地将购物中心、老年公寓等功能与足球场相整合。

[6]彼得·库克(Peter Cook),英国建筑师,阿基格拉姆学派的代表人物,1964年发布了基于预制装配技术的“移动居所”。

[7]弗朗辛·胡本(Francine Houben),荷兰设计公司Mecanoo创始人,主张设计抽象自然。

[8]见雅克·罗格(Jacques Rogge)为《体育场馆设计指南》一书所作的序。

图片来源

图1:源自网络.https://www.ly.com

图2:源自网络.https:// www.ettoday.net

图3~图5:作者自绘

图6:源自网络.www.zaha-hadid.com

图7:源自网络.www.gmp-architects.cn, www.unilumin.cn

图8:源自网络.http://aasarchitecture.com

图9:作者自绘.