旋后外旋型Ⅳ度三踝骨折切开复位内固定顺序的选择

2018-03-02王灿锋

王灿锋

【摘要】 目的 探讨旋后外旋型Ⅳ度三踝骨折切开复位内固定的顺序。方法 100例旋后外旋型Ⅳ度三踝骨折患者, 随机分为研究组和对照组, 每组50例。研究组行外踝-后踝-内踝的顺序行复位内固定。对照组行后、外、内踝顺序进行切开复位内固定。对比两组术后6个月美国足踝外科学会(AOFAS)踝后足评分以及术中出血量、手术时间、临床愈合时间。结果 术后6个月, 研究组患者的AOFAS 踝后足评分(90.4±8.5)分高于对照组的(81.6±5.1)分, 差异具有统计学意义(t=6.277, P<0.05)。研究组患者的术中出血量(146.5±15.1)ml、手术时间(51.6±6.5)min、临床愈合时间(5.51±1.52)周均少于对照组的(161.6±16.4)ml、(63.4±8.1)min、(6.86±1.64)周, 差异具有统计学意义(t=4.790、8.034、4.269, P<0.05)。结论 外踝-后踝-内踝的顺序行复位内固定治疗旋后外旋型Ⅳ度三踝骨折疗效肯定, 手术损伤小, 出血量少, 术后关节功能恢复好。

【关键词】 三踝骨折;内固定;顺序

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2018.05.029

三踝骨折常由外展或外旋暴力引起, 除内、外踝骨折外, 胫骨关节面的后唇也常发生骨折, 使足向后、外移位。所有踝关节骨折的类型中旋后外旋型是最常见的一种, 若选择闭合手法复位会有发生再次移位的可能。手术中采取何种复位内固定顺序成为学术界研究的重点[1]。因此本次研究拟收集2014年2月~2017年2月本院诊断为旋后外旋型Ⅳ度三踝骨折的患者, 分别给予外踝-后踝-内踝的顺序行复位内固定和后、外、内踝顺序进行切开复位内固定, 希望通过研究结果为临床上治疗此类骨折提高重要的参考。现报告如下。

1 资料与方法

1. 1 一般资料 收集2014年2月~2017年2月本院旋后外旋型Ⅳ度三踝骨折患者100例, 随机分为研究组和对照组, 每组50例。研究组患者平均年龄(34.6±9.5)岁, 男35例, 女15例。对照组患者平均年龄(36.0±10.5)岁, 男38例, 女12例。两组患者一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05), 具有可比性。

1. 2 入选标准 ①明确的外伤史, 闭合性, 无神经血管损伤。②局部肿胀, 疼痛及压痛, 畸形。③手术时间为伤后1周以内。

1. 3 排除标准 ①纳入研究时脑、肝、肾等重要脏器功能不全者。②陈旧性骨折, 骨折已畸形愈合。③骨折伴有严重的粉碎, 极难复位并维持稳定者。

1. 4 治疗方法 术前完善检查血型、血常规、凝血、生化等, 停用阿司匹林类药物1周以上, 评估患者身体状态, 术前禁饮食, 预防性应用抗生素。

1. 4. 1 研究组 患者行外踝-后踝-内踝的顺序行复位内固定。手术顺序:先固定外踝, 再固定后踝, 最后固定内踝。患者侧卧位, 腰麻, 腓骨后外侧入路, 切开皮肤、浅筋膜、深筋膜各层组织, 注意保护腓肠神经和腓浅神经, 暴露骨折块, 将外踝解剖对位, 钉入螺钉。显露后踝骨折, 整复后用克氏针暂时固定, 钻孔后拧入拉力螺钉固定后踝。C臂X线机透视后选用重建钢板固定;以内踝为中心作内侧弧形切口, 暴露三角韧带和内踝, 复位内踝后, 拧入加压螺钉, 骨质缺损以英国百赛骨粒填充。X线机透视踝关节结构正常后, 修复关节囊及撕裂的韧带, 关闭创面, 放置引流条。患肢给予石膏外固定。

1. 4. 2 对照组 患儿行后、外、内踝顺序进行切开复位内固定。手术顺序:后踝-外踝-内踝的基本同研究组。基本步骤同研究组。通过腓骨后外侧入路, 首先完成后踝的复位固定, 然后固定外踝, 最后固定内踝。

1. 4. 3 术后处理 对两组患者进行心电监护、吸氧、抗感染、肢体血运、感觉查看等临床治疗。

1. 5 觀察指标及评定标准[2, 3] ①比较两组术后6个月踝关节功能评分, 采用AOFAS踝后足评分标准, 总分100分, 分值越高, 踝关节功能恢复情况越好。②两组术中出血量、手术时间、临床愈合时间。

1. 6 统计学方法 采用SPSS19.0统计学软件对数据进行处理。计量资料以均数±标准差( x-±s)表示, 采用t检验;计数资料以率(%)表示, 采用χ2检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

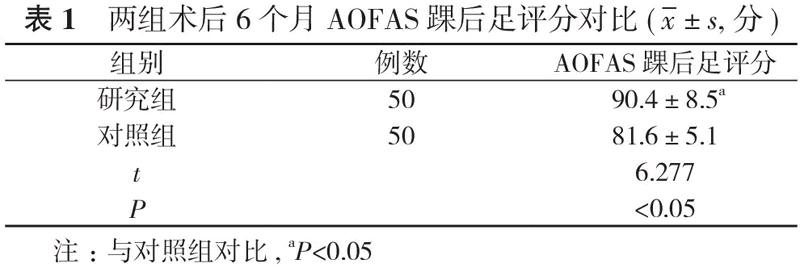

2. 1 两组术后6个月AOFAS 踝后足评分对比 术后6个月, 研究组患者的AOFAS 踝后足评分(90.4±8.5)分高于对照组的(81.6±5.1)分, 差异具有统计学意义(t=6.277, P<0.05)。见表1。

2. 2 两组术中出血量、手术时间、临床愈合时间对比

研究组患者的术中出血量(146.5±15.1)ml、手术时间(51.6± 6.5)min、临床愈合时间(5.51±1.52)周均少于对照组的(161.6±16.4)ml、(63.4±8.1)min、(6.86±1.64)周, 差异具有统计学意义(t=4.790、8.034、4.269, P<0.05)。见表2。

3 讨论

3. 1 外踝的处理 外踝的完整性对于踝关节来说极为重要。距骨向外侧错位1 mm, 会使胫距关节面的接触面积减少42%。若外踝不能解剖复位, 会增加踝关节发生创伤性关节炎的危险[4]。手术中保证腓骨在胫骨沟内有良好的匹配性和胫腓韧带复合体的完整性。endprint

3. 2 后踝的处理 后踝骨折最常发生于胫骨后外侧。有学者指出当后踝骨折塊累及超过胫骨远端关节面的10%时, 即应切开复位内固定[5]。后踝骨折多为三角形, 可以在后外侧切口直视下复位, 并不需要切开后关节囊, 对关节干扰小。在操作中要保证螺纹必须都在骨折块内, 以达到加压作用, 若透视不满意时, 要多次进行重复复位。

3. 3 内踝的处理 内踝的骨折块可包含前、后丘, 有学者指出可以采取在前丘和后丘部各固定1枚拉力螺钉, 以获得良好的固定钉道;也有学者认为若内踝骨折块小, 可用1枚松质骨螺钉+ 1枚克氏针固定;但是在操作中一定要保证内踝的绝对稳定固定, 同时减少反复复位, 以免造成内固定的不可靠[6]。

3. 4 下胫腓联合的处理 旋后外旋型Ⅳ三踝骨折约50%以上伴有下胫腓联合的分离。若术中发现内侧副韧带全层断裂、下胫腓分离试验腓骨外移>4 mm, 可选用全螺纹皮质骨螺钉固定下胫腓联合, 固定下胫腓的螺钉方向应从后外斜行到前内侧, 角度为 25~30°。螺钉的拧紧程度应以既阻止腓骨外移又不造成踝穴的挤压为宜[7]。

3. 5 复位顺序的选择 外踝骨折的解剖复位及稳定固定是治疗三踝骨折最重要的一步, 外踝重建完成后, 踝穴的外侧壁成为精确的标尺, 对于准确复位后踝具有重要的意义。而且若不先复位外踝, 由于韧带及关节囊的牵拉, 后踝的复位难度较大。因此手术中首先进行外踝复位。三踝骨折中最难复位固定的为后踝, 后踝骨折处位置深, 周围解剖结构复杂, 还伴有距骨向后半脱位, 这就需要手术医生反复在术中进行透视及调整后踝复位, 必要时可以调整手术顺利序, 完成复位固定[8, 9]。

综上所述, 外踝-后踝-内踝的顺序行复位内固定治疗旋后外旋型Ⅳ度三踝骨折疗效肯定, 手术损伤小, 出血量少, 术后关节功能恢复好。

参考文献

[1] 刘耀升, 毕大卫, 谢水法, 等. 三踝骨折手术治疗的相关因素分析. 中国骨与关节损伤杂志, 2005, 20(2):138-139.

[2] 张鹏. 踝关节损伤中下胫腓关节分离的诊断与治疗. 中国骨伤, 2009, 22(2):137.

[3] 李良业, 韩卢丽, 许利辉. 踝关节骨折并下胫腓联合分离的早期治疗. 中国中医骨伤科杂志, 2007, 15(5):11-14.

[4] 陈海涛, 赵汝平, 李启中, 等. 踝关节骨折手术治疗88例分析. 海南医学, 2010, 21(4):25-27.

[5] 郑钢锋. 踝关节骨折手术治疗的体会. 当代医学, 2010, 16(6): 53-54.

[6] 姜作琰. 三踝骨折手术治疗的相关因素分析. 健康大视野(医学版), 2014, 20(2):95-96.

[7] 孙建皖, 朱晨, 方诗元, 等. 踝关节损伤中下胫腓联合分离的诊断与治疗. 中国骨与关节损伤杂志, 2011, 26(4):375-376.

[8] 周洪杰. 旋后外旋型Ⅳ度三踝骨折切开复位内固定顺序选择的临床研究. 山东中医药大学, 2013.

[9] 邓勇. 旋后外旋型Ⅳ度三踝骨折切开复位内固定顺序选择的临床研究. 饮食保健, 2015, 2(16):37-38.

[收稿日期:2017-11-27]endprint