羟乙基淀粉130/0.4注射液治疗后循环缺血性眩晕的临床疗效与安全性分析

2018-02-26赵娜李东旭王庆海许晓冬郑建彪张振芳

赵娜,李东旭,王庆海,许晓冬,郑建彪,张振芳

(河北省沧州中西医结合医院,河北 沧州 061000)

后循环,又被叫做椎-基底动脉系统,后循环缺血(PCI)是由于椎-基底动脉系统自身或心血管系统发生病理性改变,进而造成椎-基底动脉供血区域脑组织一过性或持续性缺血性损伤,为一类较为常见的缺血性脑血管病,在缺血性卒中患者中所占比例达到20.0%[1]。眩晕为PCI患者常见症状之一,严重影响患者正常工作与生活。羟乙基淀粉130/0.4注射液在治疗缺血性脑血管疾病方面的疗效已得到肯定。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取病情具有明确诊断、自愿参与本次研究的100例PCIV患者,样本入选时间为2016年4月-2017年1月,所有病例均符合后循环缺血的诊断标准[2],排除肝肾等重要脏器器质性病变、严重过敏体质与精神类疾病者。等分为两组(甲组、乙组),每组50例,甲组男28例,女22例;年龄40岁-75岁,平均年龄(54.4±5.6)岁。乙组男26例,女24例;年龄41岁-73岁,平均年龄(54.6±5.5)岁。两组患者一般资料经比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法 所有患者均接受PCI常规对症治疗,包括抗血小板聚集、调脂稳定斑块、活血化瘀、营养神经、控制血压、血糖等。在此基础上,甲组给予长春西汀注射液20 mg加入生理盐水250 mL或5%葡萄糖注射液250 mL,静脉滴注,1次/日。乙组给予羟乙基淀粉130/0.4注射液500 mL,静脉滴注,1次/日,连续用药治疗2周。

1.3 疗效评价标准 结合患者临床症状与体征改善、日常生活与工作活动恢复情况,拟定痊愈、显效、有效、无效4级评级标准。总有效率为痊愈、显效与有效人数总和在入组病例中所占百分比。记录患者在治疗前、治疗7 d与14 d时DARS与DHI评分,得分越高,提示患者眩晕症状改善效果越差。记录患者在治疗期间不良反应发生情况。

1.4 统计学处理 用Excel 2007表格与SPSS 20.0软件包分别统计与处理实验数据,计数资料采用率(%)表示,组间比较采用χ2检验;计量资料采用均数±标准差(Mean±SD)表示,组间比较采用t检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

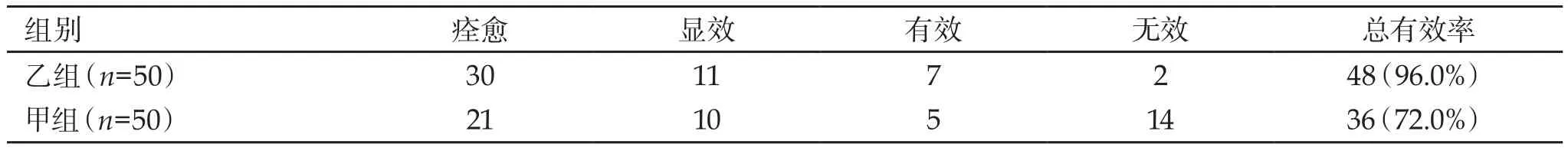

2.1 疗效 参与本次研究的100例PCIV患者均完成2周药物治疗。乙组总有效率为96.0%,高于甲组72.0%,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

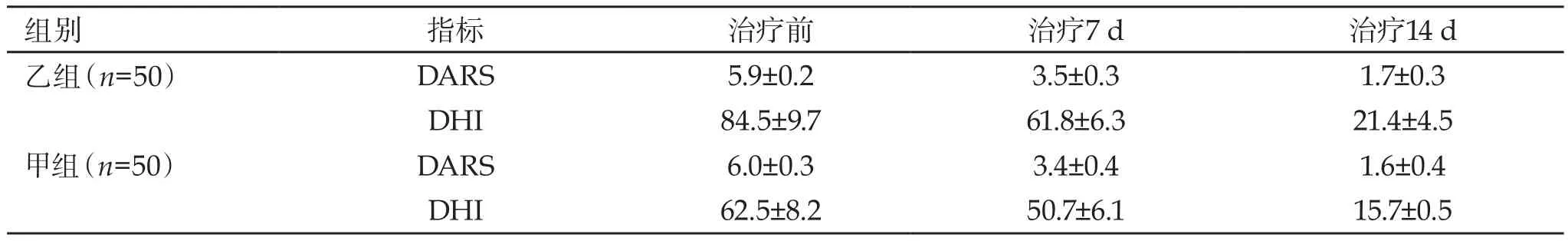

治疗7 d、14 d时,患者DARS及DHI评分均降低,与治疗前相比,差异有统计学意义(P<0.05),乙组以上两项指标改善效果优于甲组,见表2。

2.2 不良反应 用药治疗期间,乙组2例患者ALT、AST高于正常值,占4.0%;尿RBC、WBC异常者分别为5例、3例,占10.0%、6.0%。甲组不良反应发生率为24.0%。两组患者不良反应发生情况经比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

表1 两组患者疗效比较

表2 两组患者不同时间点DARS及DHI评分情况比较(Mean±SD,分)

3 讨论

后循环缺血(PCI)为临床上常见的缺血性脑血管疾病,动脉粥样硬化是引起后循环缺血的重要原因,中老年人是本病的高发群体,症状反复无常,轻重有异,对患者生活质量产生严重影响,病情严重者可诱发严重脑血管事件,对患者生命健康构成严重威胁。

羟乙基淀粉为合成的胶体物质,能使血浆胶体渗透压得到有效的提高,血容量得到迅速增加,从而改善由于低血压和低灌注而引起的脑供血不足,并且即使该药物多次输注后在体内的蓄积也不会对凝血系统和肾脏功能有明显的影响,即安全性相对较高。

在本次研究中,50例患者治疗总有效率为96.0%,治疗后DARS及DHI评分明显改善,不良反应发生率偏低。由此可见,PCIV患者接受羟乙基淀粉130/0.4注射液治疗,疗效较为理想,过程相对安全,值得推广。