两种治疗恶性梗阻性黄疸微创方式的术后并发症比较分析

2018-02-26立全晰沈宇万伟

立全晰,沈宇,万伟

(连云港市第二人民医院普通外科,江苏 连云港 222023)

恶性梗阻性黄疸是由于原发性肝癌、胆管癌、胆囊癌、胰腺癌、壶腹周围癌等恶性肿瘤导致胆道梗阻引起。如不能及时解除梗阻,将会引起一系列的并发症甚至导致死亡。许多梗阻性黄疸患者确诊时因已处于肿瘤晚期而失去手术机会。然而通过微创方式解除胆道梗阻可以改善黄疸及肝损害,是减轻痛苦、延长生存期的有效方法[1]。本文通过回顾性分析我院51例恶性梗阻性黄疸患者,通过分析不同微创方式解除梗阻的临床资料,比较术后并发症发生率。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取我科2015年1月-2018年6月收治的晚期或局部晚期恶性梗阻性黄疸患者51例为研究对象,其中男性33例,女性18例,年龄52岁-78岁,平均年龄(65±1.3)岁。51例患者中肝门部胆管癌9例,胰头癌12例,胆总管癌19例,胆囊癌1例,壶腹癌及十二指肠乳头癌10例,所有纳入研究患者术前均经CT、MRCP等影像学方法及病理诊断为晚期或局部晚期不能行根治性切除的恶性肿瘤。

1.2 方法 51例患者29例经皮经肝胆道穿刺置管引流治疗,其中12例为胆囊穿刺置管引流,均在彩超引导下进行;另22例为胆管支架置入,均在DSA下进行。

29例经皮经肝胆道穿刺置管引流均采用一次性穿刺引流管(邦特),患者平卧于病床,彩超定位穿刺点,常规消毒铺单,1%利多卡因局部浸润麻醉,彩超明确穿刺路径,一次性穿刺引流管沿路径穿刺入胆囊,拔出穿刺管内芯,抽出墨绿色胆汁,穿刺成功,固定引流管,接无菌引流袋,胆汁留存送细菌培养。

其余22例采用经皮穿刺胆道支架置入术,通过上腹部核磁或腹部增强CT明确所有患者术前肿瘤部位、胆管扩张程度,确定穿刺路径、进针的角度和深度。DSA下经皮肝胆管显影后再次明确病变部位及肝内外胆管扩张程度。DSA监控下PTC造影细针穿刺穿入肝门部胆管,PTCD成功后沿针套引入超滑导丝,并调整方向,使其通过胆管狭窄部位进入十二指肠,退出穿刺针套;经导丝引入导管通过狭窄段后注入造影剂显示病变范围。沿导管引入超硬导丝至十二指肠后退出导管,通过显影确定支架输送器及两端,释放支架后退出输送器。

1.3 术后观察指标 术后观察患者是否有发热、外周血白细胞增多;是否腹痛、腹腔积液,穿刺口是否出血、松脱;检测患者血培养或胆汁培养、肝功能及血、尿淀粉酶结果。

1.4 统计学方法 应用SPSS 22.0统计学软件进行数据分析,计数资料采用率(%)表示,组间比较采用χ2检验;计量资料采用均数±标准差(Mean±SD)表示,组间比较采用t检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

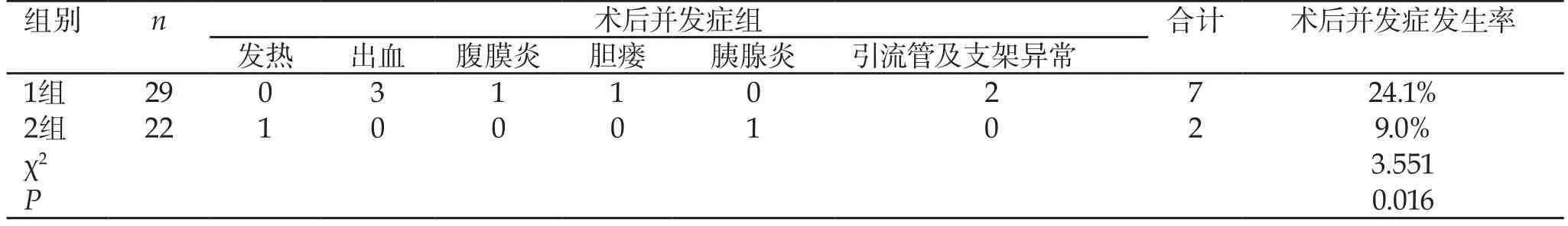

29例经皮经肝胆道穿刺置管引流患者中7例出现术后并发症,其中3例患者穿刺口出血,1例胆漏,1例引流管堵塞,1例引流管脱落,1例腹膜炎,术后并发症发生率为24.1%,通过抗感染、止血、二次穿刺等治疗后有效缓解上述并发症;22例胆道支架置入的患者,2例出现并发症,其中1例为术后轻型胰腺炎,1例术后发热,白细胞升高,通过抗感染、补液等治疗后好转,并发症发生率为9.0%。两组并发症发生率比较,差异具有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 经皮经肝胆道穿刺置管引流与胆道支架置入术后并发症发生率比较分析

3 讨论

恶性梗阻性黄疸多由恶性肿瘤致胆道梗阻,胆汁排除受阻引起,而大多数恶性梗阻性黄疸患者已无手术时机,而梗阻的解除是改善肝损害、延长预后的关键[2]。目前介入微创治疗已成为解除恶性胆道梗阻的有效方法之一[3,4],对不能手术或不愿手术患者,微创解除梗阻具有手术简捷,痛苦小、并发症低等优点[5]。无论是通过经皮经肝胆道穿刺置管引流与胆道支架置入均有术后并发症。患者术后并发症可由多种因素引起,这类患者多为年龄较高的恶性肿瘤患者,身体基础较差,存在低蛋白血症、贫血、感染等;长期的胆汁淤积进一步损伤肝功能,致肝脏正常功能减退;无论经皮经肝胆道穿刺置管引流或胆道支架置入均为有创操作,可导致穿刺相关并发症,同时外界细菌可通过穿刺部位进入胆道,因而出现术后感染、出血等并发症。长时间穿刺管留置或护理不当可导致术后引流管引流不畅、支架移位、再次梗阻可能。由于两种介入方法虽然采用相同入路,但因其深度及胆管内留置物不同,其术后并发症的类型及发生率亦有不同。

本文结果证实两种手术方式存在术后并发症的差异,经皮经肝穿刺胆管引流术后并发症发生率更高,术后7例出现并发症,其中3例穿刺口部位出血,1例胆漏,1例引流管堵塞,1例出现引流管脱落,1例出现腹膜炎,分析原因如下:因恶性肿瘤致长期淤胆、肝功损害,患者凝血功能异常,穿刺因有创操作且引流管长期存在,牵拉活动等阻碍自行止血;穿刺过程中存在肝脏及胆管损伤,故存在胆漏可能,在窦道未完全形成或者穿刺突破胆管时,胆汁可经穿刺道漏入腹腔,从而导致胆汁性腹膜炎[6,7]。胆管支架置入组患者出现发热、胰腺炎,考虑为手术操作过程时间较长,胆道造影剂用量及压力控制不当,肠道逆行感染有关;术后发热不排除胆道感染可能,这与胆汁淤积多且较陈旧粘稠可能存在关系。

综上所述,两种解除梗阻的微创治疗都是可有效解除梗阻性黄疸的方法,但都有出现术后并发症的可能,主要包括胆系感染、出血、引流不畅、急性胰腺炎等。经皮经肝具有手术相对简便、痛苦小等优点,但患者需长期带管,感染风险相对大,存在脱落情况缺点。支架置入术具有术后并发症相对少,术后无管等优点,但手术痛苦相对大。本文中两种手术方式的选择与并发症的发生情况,还要依据患者自身条件、病变部位以及操作者的娴熟程度等情况综合决定[8,9]。此外还需注意术后观察外置引流管引流及固定或支架通畅情况,同时宣教引流管的护理措施,尽可能减少术后并发症的发生。