身份认同视角下的李叔同—弘一大师称谓变化简论

2018-02-05陈云

陈 云

(杭州师范大学 艺术教育研究院,浙江 杭州 311121)

李叔同一生,在俗、在僧的名字、别号很多,林乾良在其《西泠群星》中提到“多至200多”[1]116。在陈玉堂《中国近现代人物名号大辞典》的统计中,计有287个。而后程端麒在《李叔同名号述论》一文中指出“李叔同名号已逾300个”,这相当庞大的名号数量在近现代文化名人中也实属罕见。虽然数量庞大,但是其中以“李叔同”和“弘一”这两个名字最为人所熟知,其中略有不同的是冠在“弘一”之后的称谓上。所谓“称谓”,大体有以下三种界定说法:其一是称呼,“就是人们在交际中怎样称呼别人和自己”[2];其二是指名称,“简单地说,就是人们用来表示彼此间的各种社会关系以及所扮演的社会角色等所使用的名称”[3];最后便是前二者的综合,指的是“名称称呼”,用来表示在交际中对对方身份名称的称呼。总之,称谓除了拥有可以区别人物身份的作用,更加承载着自我和他人双向认同的某种特殊意义。

一、“身在其中”——自我认同的高参与度时期

出家前的李叔同,由于某些特定的契机,使得其自号众多。这时的李叔同在与人交往中有过较为活跃的文人自我“推销”经历,因此这段时间是他自我认同的一个参与度很高的时期。

(一)自我塑造后的自觉社交

李叔同生于世家,父亲筱楼公为清朝进士,有着甚深的家学渊源,所以他从小便打下了扎实的旧学基础。传统的中国文人除姓名之外,向来都有表示志向、情趣的字和号。李叔同除了“幼名成蹊,学名文涛,字叔同,一做漱同、瘦桐、叔桐、舒统、漱筒”[1]116之外,在他不同的时期,为了寄托、表达自己的心情、理想抑或情怀,分别取过不同的字号。如果将李叔同的人生切分为几个重要的时期,那么自其18岁奉母携眷入沪后,大致可以分为沪上名士时期、留学东京时期、归国任职时期和出家后时期几个阶段。

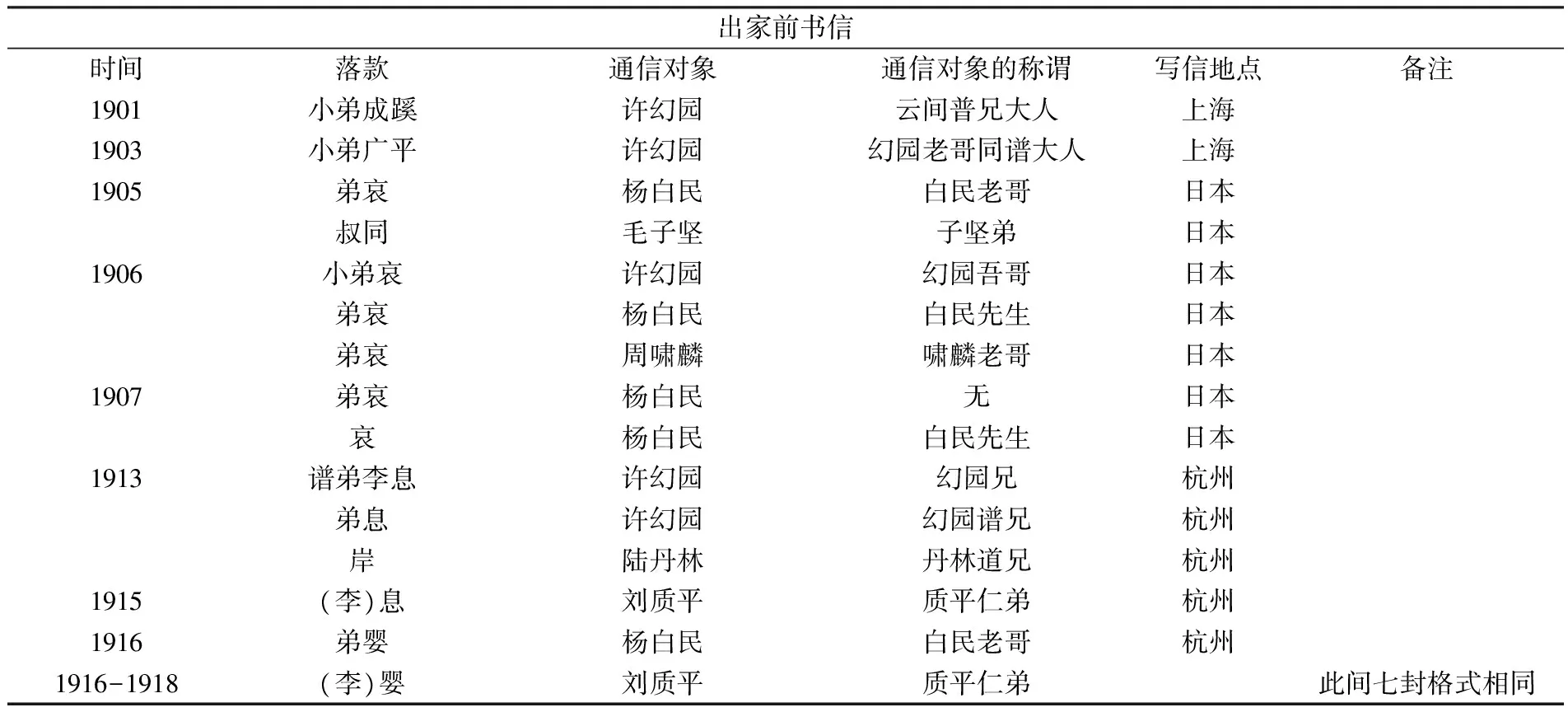

进入上海的这一阶段,可以说是李叔同参与社交最为活跃的时期。初入沪上,他便凭借自己卓越的才华加入了城南文社,彼时他未及弱冠。进入城南文社后的李叔同开始广泛结交文艺界朋友,置身于上海文艺圈的社交中心,文采斐然受人瞩目。1899年,他与许幻园、蔡小香、张小楼、袁希濂结成号称“天涯五友”的金兰之谊。这期间的李叔同,多以自己的名、字自称,首先在客观上固化了其本身而非某一个称谓的名士形象,当然他自己也曾自诩“二十文章惊海内”[4]。1901年,李叔同考入南洋公学经济特科班,师从蔡元培,改名为李广平,并以此名翻译了《法学门径书》和《国际私法》两本著作,在知识分子尤其是进步青年之间引起了较大的反响。耐轩在《国际私法·序》中写道:“李君广平之译此书也,盖慨乎吾国上下之无国际思想,致外人之跋扈飞扬而无以为救也。故特揭私人与私人之关系,内国与外国之界限,而详载言之。苟国人读此书而恍然于国际之原则,得回挽补救于万一,且进而求政治之发达,以为改正条约之预备,则中国前途之幸也。”[5]与此同时,李叔同与上海名妓李苹香、朱惠百等为友,诗画往还也成为一时盛事。可以说,彼时的李叔同是以相当积极的态度融入了沪上的文化圈。如本文所附“表2李叔同出家前书信落款”所示1901年到1903年中,李叔同有过两封寄与许幻园的书信,落款为“小弟成蹊”和“小弟广平”,成蹊和广平是其幼名与新改名字。自称“小弟”首先是表现出对许幻园的尊敬之情,对许幻园的称谓是“兄”和“老哥”,这种很显亲昵的称谓,也说明了李叔同有一种积极社交的自觉。

1905年于李叔同来说是与之前几年较为欢喜的日子诀别的年份,他极其敬爱的母亲逝世,扶柩回津后以新礼葬母,创一时风气之先。那时悲痛欲绝的他改名李哀,字哀公,自认幸福的时期已过,带着满腔家国破落的伤感东渡扶桑,以李哀之名加入日本名士组织的雅集——“随鸥吟社”。隔年,考入上野美术学校,改名李岸,随后与曾孝谷等组织春柳社,并取艺名“息霜”,出演《茶花女》与《黑奴吁天录》,后以此署名发表多篇文章于《白阳》刊物。总的来说在日本期间,其于戏剧、绘画、音乐等领域均取得了不凡的成绩。归国之后,依然积极地加入社团并承担起育人工作,改名李息,字息翁,并在1916试验断食,断食归校后,写“灵化”二字赠与朱稣典,附小跋:“丙辰新嘉平入大慈山,断食十七日,身心灵化,欢乐康强,书此奉稣典仁弟,以为纪念。欣欣道人李欣叔同。”[6]落两方印款,一曰“李息”,一曰“不食人间烟火”。除此,他另有一方“一息尚存”的印章,可以说,初尝断食的李叔同,“一息尚存”,极为洒脱。尔后更是更名为“李婴”,取自老子“能婴儿乎”之意,这种返璞归真的意识已经初步显露出了李叔同隐隐有发愿出尘之意。

可以看出,每当李叔同多了一个或者换了一个新的称谓,通常是开拓新的领域获得了新的身份,或者是心境有较大的波动,对于自身的身份,他并未形成一个稳定的认同感,足见其性格的多面性与复杂性。与此同时,他并不仅仅是自我沉溺其中,去认同不断改变的自己,而是积极地参与社交,如本文所附“表2”1905至1918年期间,从他的书信也能看出,他的称谓多为“弟”、“小弟”、“谱弟”等。所选用别号也是依据当下时段他使用较多、认同度较大的名字,客观上他赋予了每一个称谓阶段性的形象。

(二)社交范围内他人的自发接收

如果以李叔同为主,将其视为社交中心的结点,那么围绕在他身边的故交旧友、长者后生等人作为其信息的接受者,在他本身比较积极或者说比较强势地介入社交后,将会本能地随着其本身的自我认同而进行认同,这在社交中是一种不需要花费过多思维去解读对方的方式。

李广平眼观世界,李哀一片赤子之心,李岸成为中国西画的先行者,李婴不食人间烟火但一息尚存……是这些阶段性的形象共同拼凑出一个愈渐丰满的李叔同,这些称谓的改变是李叔同在身份认同中一次次的尝试。作为接收者,也正是通过李广平、李哀、李岸等身份去愈加了解李叔同,完成对他早期风流名士、多艺才人、谨严师者的身份认同。如宋梦仙在《天涯五友图》中为李叔同写的题咏即为:“李也文名大如斗,等身著作脍人口;酒酣诗思涌如泉,直把杜陵呼小友。”[7]对其文才推崇备至,这种高度的认同感来自于李叔同自身扎实的修养和与文士们诗文往来的关注度效应。

那么提起效应,对于接收者而言,会比较容易被效应感染,比如姜丹书在《弘一律师小传》中所提到的:“先是上人年少翩翩,浪迹燕市,喜抱屈宋之才华,恨生叔季之时会。一腔牢骚忧愤,尽寄托于风情潇洒间;亦曾走马章台,厮磨金粉,与坤伶杨翠喜,歌郎金娃娃,名妓谢秋云辈以艺事相往还。抑莲为君子之花,皭然泥而不滓;盖高山流水,志在赏音而已。”[8]姜丹书完成这段评价之时,李叔同早已脱离该小传中所述形象,但是在接收者的角度来看,所能想到的那一阶段的身份形象,往往是社交主体最为活跃时期的所作所为。

可以说,接收者对于李叔同出家前这段时期的认识,是处于两方可以直接交流,并且频繁交流的阶段,每一次李叔同称谓的变更,接受者都处于直接参与或者李叔同期望得到响应的状态。

二、“笑眼旁观”——存在但不参与的时期

以李叔同由俗到僧为界,他的社交状态发生了巨大的转变,不再是之前直接介入社交关系的状态,而多数时间是沉默地存在着,与众人有着一定的距离。一方面是由于方外人士少涉俗事,更主要的因素多半是因了对自己出家人身份的强烈认同感。这一期间,除了我们所熟知的法名“演音”、字“弘一”之外,李叔同其实还有众多的别号,甚至可以说在其一生二百多个称谓中,尤以出家之后的居多。但是这些称谓,多数不似之前的为人所熟知,有的甚至用过一次便没再出现过,更多的是李叔同自我沟通的精神产物。

(一)无需应和的自我建构

遁入空门后的李叔同,虽然并不是“诸艺皆废,唯书法不辍”,而是“诸艺未废,书法更勤”,但是客观上,除去以笔墨接人外,亲近其他艺术门类的频率还是大大降低了。所以不似之前有着诗文书画篆刻等各种艺术门类的传播途径,出家后的李叔同社交深度与广度皆与之前无法相比,称谓的改变更多地是为了愉悦自己,并不在乎有无他人的认同与参与。如蔡丏因所言:“盖师惧为名所累,故随手签署,不欲人知。”[9]对于自己的认同,并不需要他者的应和,这是一种灵魂生活极度丰裕的状态。

出家后的李叔同,对于自己的认同有着强烈的身份自觉,从他1918年出家前后给弟子刘质平的几封信中可见一斑。首先是1918年三月初九的信件:

(1918年三月初九,杭州)[10]96

质平仁弟:

两次托上海家人汇上之款,计以收入。致日本人信已改就,望察收,去年由运送店寄来之物,尚未收到,便乞催询。

不佞近耽空寂,厌弃人事。早在今夏,迟在明年,将入山剃度为沙弥。刻已渐渐准备一切(所有之物皆赠人),音乐书籍及洋服,拟赠足下。甚盼足下暑假时能返国一晤也。

李婴 三月初九日

正月十五日,已皈依三宝,法名演音,字弘一。

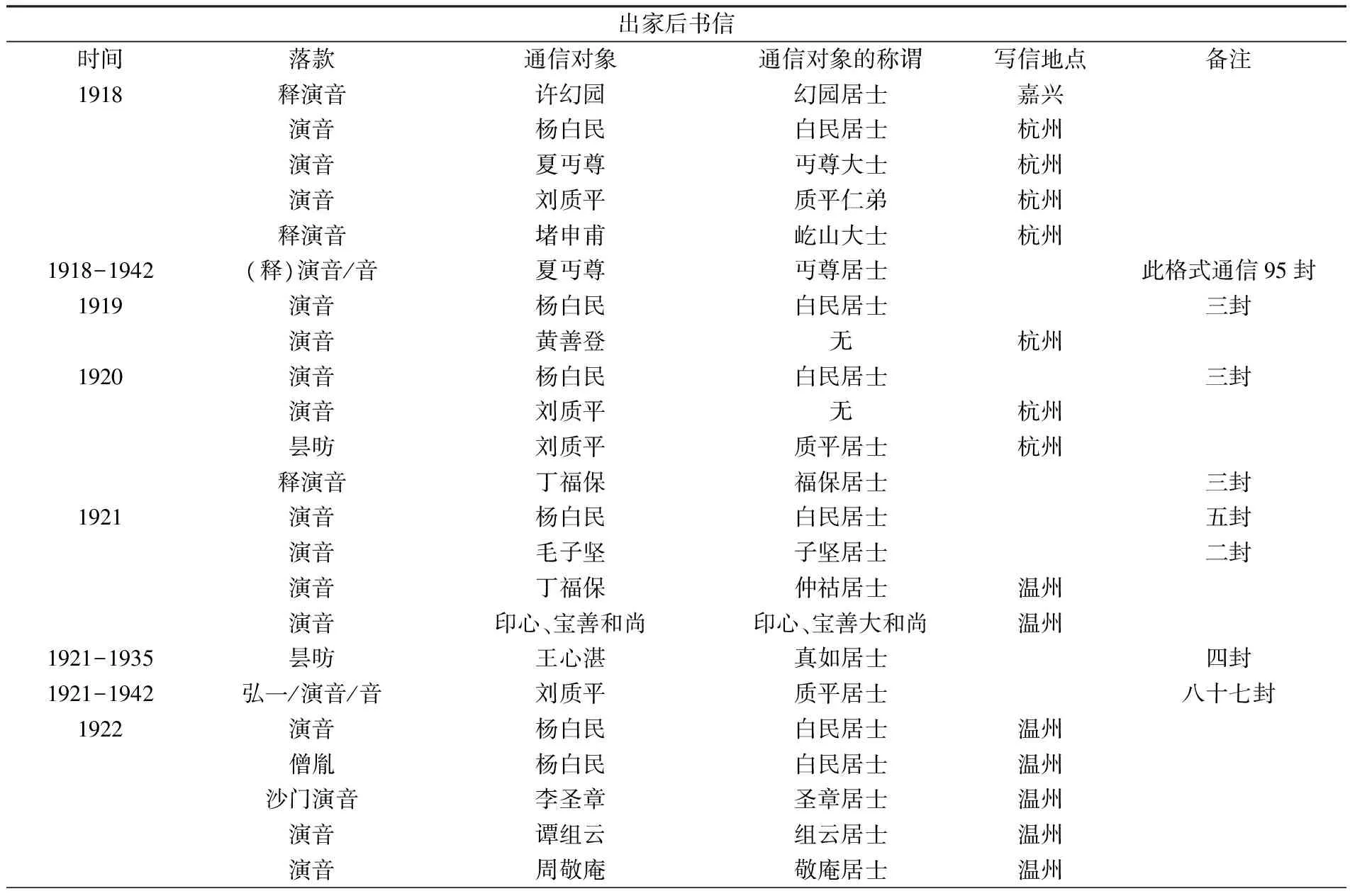

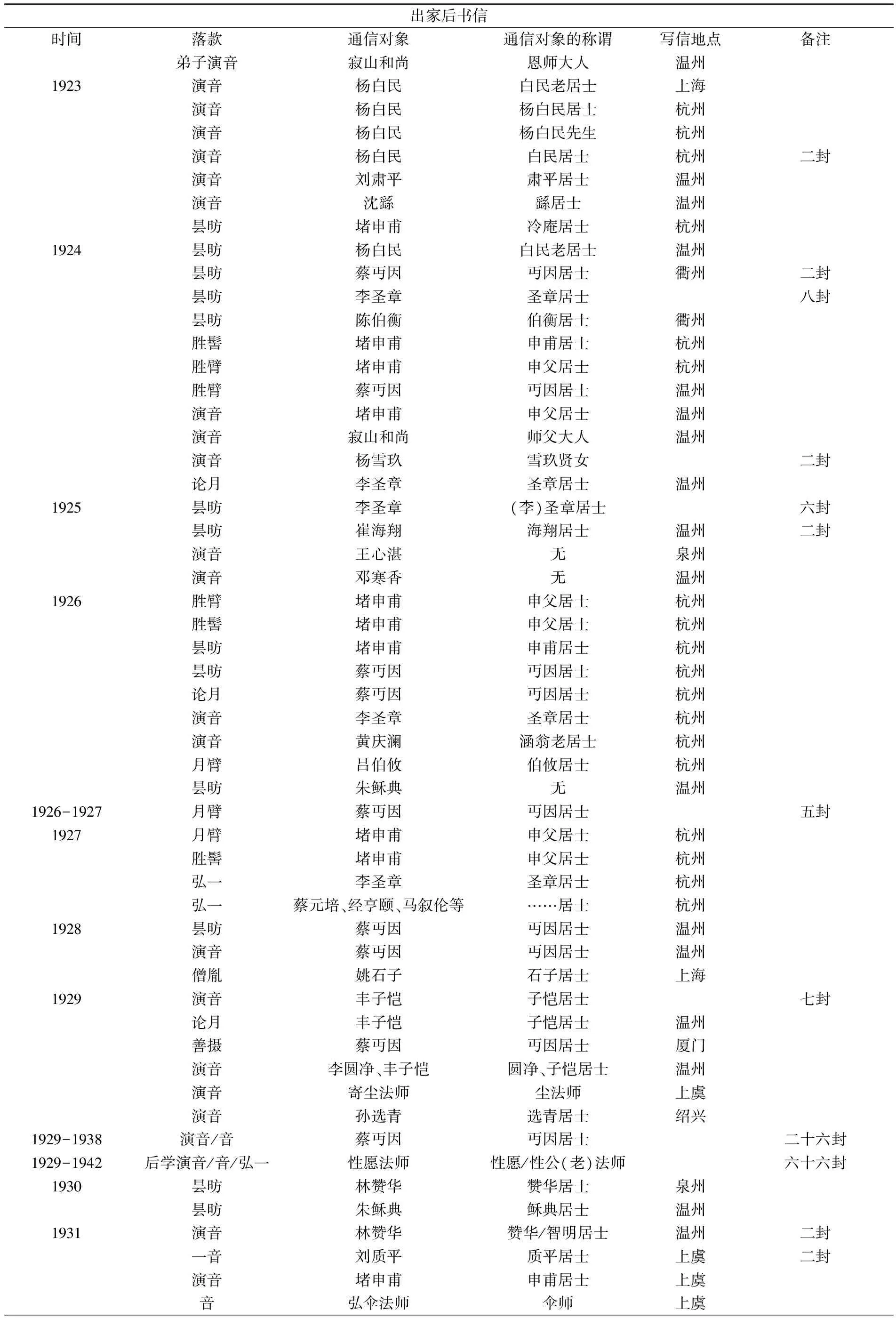

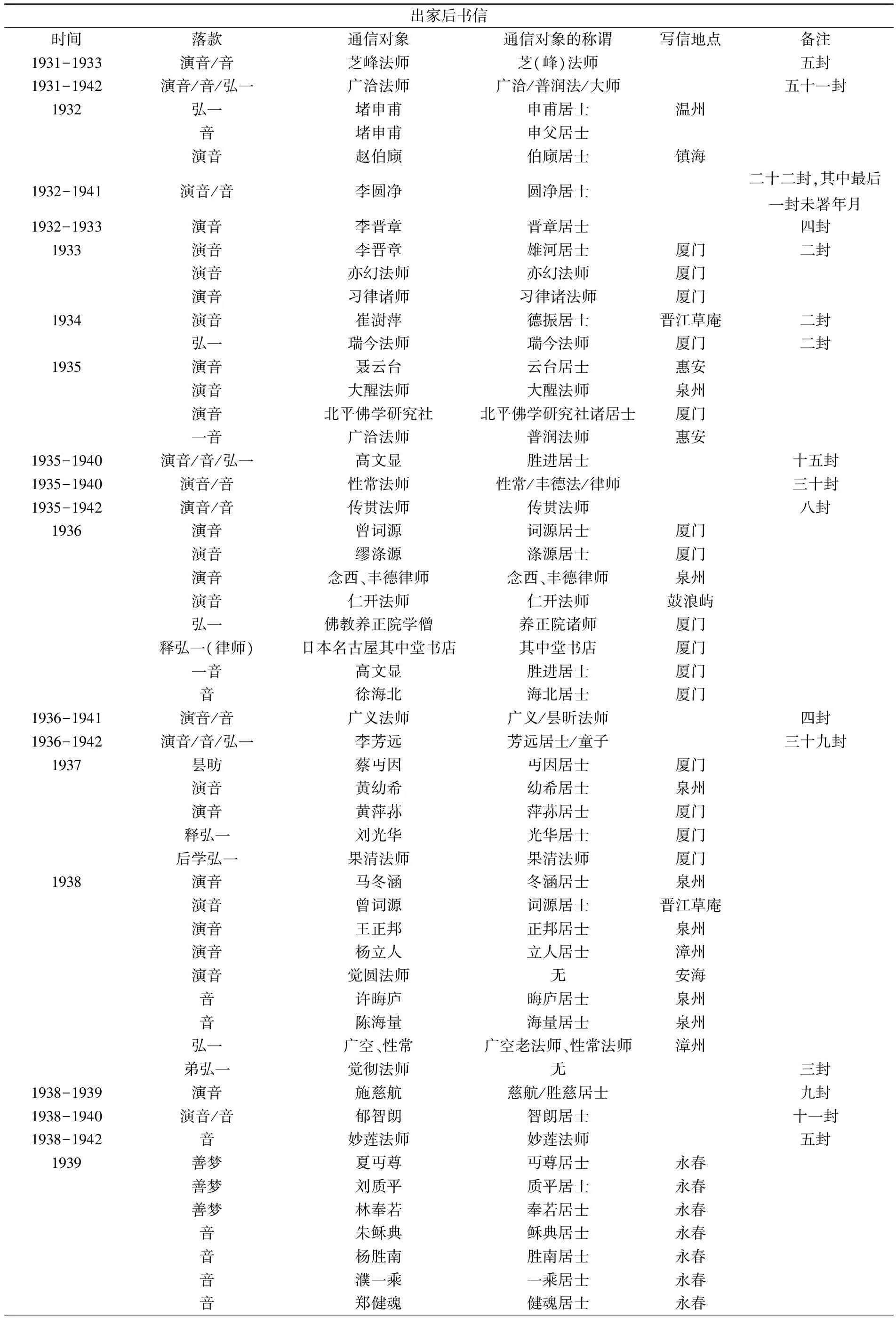

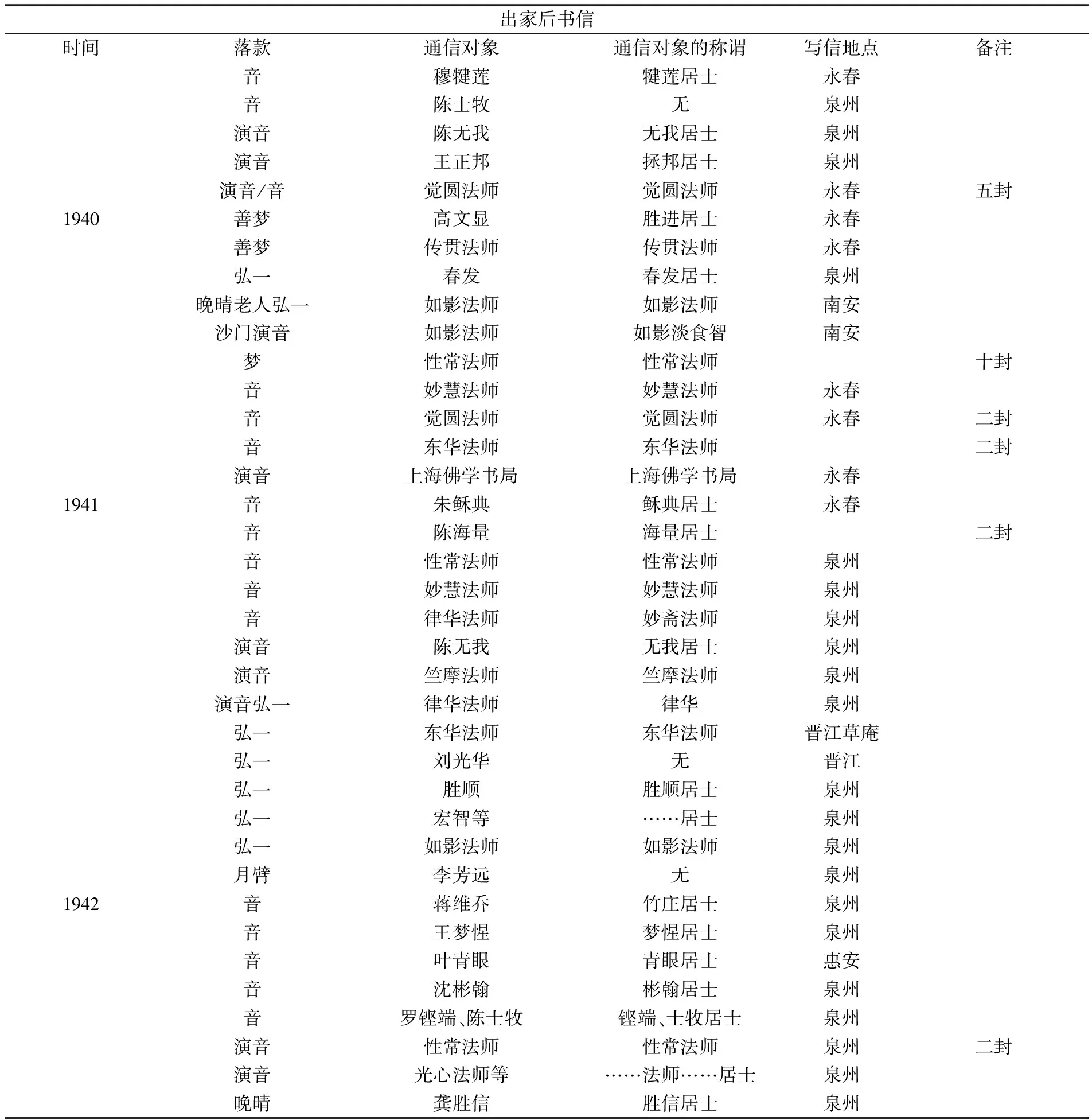

这时李叔同已皈依了悟老和尚,成为其在家弟子,但还未正式剃度,所以此信中对于刘质平的称呼还是带着烟火气的“质平仁弟”,且虽已有法名,落款署名依旧为断食后取的“李婴”之名,但是信后特意告知刘质平,自己已有演音法名,字弘一。随后的一封信(如下所示)对刘质平的称呼依旧是“质平仁弟”,但是落款已改为演音,按照常理来说,这是一种半俗半僧的说法,无法判断李叔同对于自己的身份认同是出世人还是入世人。所以结合书信内容来看,便很容易理解,并为李叔同的身份自觉感到敬佩。信中所示:刘质平的学费,若能借到,他便入山,若借不到,便就职供到刘质平毕业。尘世之事未待完结,李叔同虽有“演音”的自觉却不能完全弃“质平仁弟”于不顾,正是高度的身份认同让他在先后两封信中更改了署名,于此更大的佐证,便是入山后与刘的通信,对他所有的称谓皆改为“质平居士”,其实不仅仅是刘质平,先前所有极具烟火气的或“兄”或“弟”,出家后对他们的称谓皆变为“居士”,详见本文所附“表3李叔同出家后书信落款”。“演音”和“质平居士”的搭配,是李叔同自我身份认同完成的一个很好的例子。

(1918年旧三月二十五日,杭州)[10]96

质平仁弟:

书悉。君所需至毕业为止之学费,约日金千余元。顷已设法借华金千元,以供此费。余虽修道念切,然绝不忍致君事于度外。此款倘可借到,余在入山;如不能借到,余仍就职至君毕业为止。君以后可以安心求学,勿再过虑。至要至要!即颂

近佳!

演音 三月二十五日

书信相对来讲是很私人的物件,所以其中的信息传播度比较低。但是“书信是一个人的生活实录。要知道一个人的思想感情、学术观点、交游爱好与待人接物的态度,最好是看他与人往来的书信。这就是自古以来学者同人、高僧名士的书信受人爱读的原因”[11]。如我们在本文所附“表3”所见,李叔同书信中的落款多数为“演音”或者“弘一”,但是其中也不乏少数比较陌生的称谓,比如“昙昉”、“僧胤”、“胜臂”、“胜髻”、“一音”、“论月”、“善梦”等,这些别称有的出现过几次,有的出现了一次便没再使用过。可以说这些称谓的使用,很大程度是用来自愉或者自警。比如相比来说出现还算多的“昙昉”,“昙”是指密布的云气,“昉”是指明亮,这个称谓与他晚年取自唐李义山诗《晚晴》“天意怜幽草,人间重晚晴”有着很相近的意义,寄予了比较美好的期许。“胤”,还有“裔”都有后代的意思,前面冠以“僧”字,很明显是提醒自己要苦心向佛。其余诸称谓,多取自佛教典籍中出现较多的字:“胜”、“音”、“月”、“梦”等。晚年除了“晚晴老人”,还有一个“二一老人”比较为人熟知,对此李叔同自己有过阐释:“回想我在这十年之中,在闽南所做的事情,成功的却是很少很少,残缺破碎的居其大半,所以我常常自己反省,觉得自己的德行,实在十分欠缺!因此近来我自己起了一个名字,叫‘二一老人’。什么叫‘二一老人’呢?这有我自己的根据。记得古人有句诗:‘一事无成人渐老。’清初吴梅村(伟业)临终的绝命词有‘一钱不值何消说。’这两句诗的开头都是‘一’字,所以我用来做自己的名字,叫作‘二一老人’。因此我十年来在闽南所做的事,虽然不完满,而我也不怎样地去求他完满了。”[12]可以说,彼时的李叔同,是从一个文化贵族,转变成了灵魂极其澄澈的精神贵族,并对自己佛门弟子的身份有着强烈的自觉性。

(二)他人审视下的主观选择

出家后的李叔同,不似之前多以亲身介入社交活动,可以让他人跟随其自我认同的脚步完成对他的评价,出现了距离感之后,则需要重新去审视李叔同其人,尤其是当他看上去好像被他喜欢的东西束缚住了,享受着极端的自由和不自由。换句话说,他的灵魂世界无比自足的时候,那么对李叔同的认同,就是他者主观选择的结果,这很大程度上也表现在对李叔同的称谓上。纵观李叔同出家后至圆寂追悼期间他人对他的称谓,不难看出众人对李叔同的认同倾向。他人提及李叔同的文章中所出现的称谓,集中表现为:弘一上人、弘一法师、弘一律师/律主、弘一大师等,详见表1:

表1 部分学者文章中涉及的称谓

(续表)

表中所示,皆为出现在他人文章中对李叔同的尊称,虽然就出现的频率或者说时间并未发现一定的规律,但是从称谓的分类来看,还是有一条比较清晰的渐进暗线。首先是“弘一上人”,《释氏要览》称:“上人:《摩诃般若经》云,何名上人,佛言若菩萨一心行阿耨菩提心不散乱,是名上人。《增一经》云,夫人处世,有过能白改者,名上人。《十诵律》云,有四种,一粗人,二浊人,三中间人,四上人。律瓶沙王呼佛弟子为上人。古师云,内有智德,外有胜行,在人之上,名上人。”*释道诚:《释氏要览》,见《大正藏》第54册。所以上人者,上德之人,是对具德比丘的尊称。而“法师”这一称谓,如《法华经·法师品》载:“若复有人受持、读诵、解说、书写妙法莲华经乃至一偈,得谓法师。”[13]所以但凡精通佛法、堪为人师的,皆可以“上人”、“法师”谓之。而“律师/律主”之谓,则将弘一由普通的僧人推重为精研佛教戒律的律学高僧,这是对他重兴南山律,被奉为律宗第十一世祖的高度认可。以上称谓,皆为他人以高僧的定位对弘一进行身份的认同,而“弘一大师”的称谓则在肯定其佛学造诣之外饱含了他在俗时候的成就。于宗教而言,我们通常称有高德的出家人为大师,而在俗世中,一些造诣深厚、享有盛誉的学者、艺术家等也会被尊称为“大师”,所以就“弘一大师”的称谓而言,客观来说更加全面地囊括了李叔同的阶段性形象,尤其值得一提的是,李叔同的自我认同被他人认同包含其中。

三、“身在之外”——趋于稳定的群体认同时期

一般来说,对于历史人物的盖棺定论是需要时间去沉淀的,不透过一定距离的直接窥探往往会导致一叶障目,而不能全面地加以审视。所以在弘一大师圆寂之后的一段时间里,尽管在当时的环境中掀起了一阵或追忆怀念或意图为其立传的潮流,但是客观上来讲并不是最好的时机,所以才会出现上述称谓过于庞杂的状态,群体认同无法达到高度的统一,那根需要大浪淘沙之后才能成长出来的主干,总是需要历时间弥久的。

新中国成立初期到20世纪80年代期间,虽然与李叔同相关的各方面研究进入了一个相对沉寂的阶段,但是当狂热归于平静,大浪淘沙之后的环境反倒适合更好地认识李叔同。尤其是“进入八十年代后,随着国内思想文化环境的宽松和海内外纪念弘一法师诞辰百周年、百十周年、圆寂五十周年的纪念会、学术研讨会和墨宝展览会的举办及书法作品、书信手迹的多次编辑、影印出版,使得李叔同——弘一法师研究的冷落局面得到了极大的改变。”[14]1980年,以“弘一大师诞生百周年书法金石音乐展”为序幕,弘一相关的活动接连展开,这种大型活动的开展,将李叔同的身份定位在“弘一大师”之中,不得不说对整个社会对弘一的身份认同有着一种导向作用。对于历史人物的身份认同,最好的注解也许是传记的方式,纵观弘一的传记,立传者对传记人物的身份认同也具有很大的意义。从较早出版的陈慧剑《弘一大师传》,到80年代杜苕《弘一大师李叔同》、徐星平《弘一大师》,以及90年代之后陈星《芳草碧连天——弘一大师传》、柯文辉《旷世凡夫——弘一大师传》等相继出版,渐渐固化了“弘一大师”的形象。当文字的叙述达到可观的数量,20世纪90年代大众传播媒介的发展也给人们的生活方式带来了巨大的变化,两者的结合自然催生出弘一大师影视剧的产生。所以1995年由潘霞导演,佟瑞欣主演的人物传记片《弘一大师》应运而生;此外,国内研究弘一大师的一些专门机构也在90年代相继成立。这些因素的交织,使得“弘一大师”形象的形成渐渐趋于稳定的群体认同状态,可以说它的形成,也是经众人之口,历时弥久。

总而言之,从李叔同众多的别称中多少能够了解他在各个时期不同的情怀与性情,我们可以由此探究其丰富而复杂的灵魂世界。而渐渐形成的“弘一大师”形象,更是表现出后人对于他的群体认同感。这小小称谓,实际上反映了弘一大师自我认同与他人认同过程中的选择结果,并最终达成了趋于稳定的双向认同。

附:

表2 李叔同出家前书信落款

表3 李叔同出家后书信落款

(续表)

(续表)

(续表)

[1] 林乾良.西泠群星[M].杭州:西泠印社出版社,2000.

[2] 孙维张.汉语社会语言学[M].贵阳:贵州人民出版社,1991:114.

[3] 曹炜.现代汉语中的称谓语和称呼语[J].江苏大学学报(社会科学版),2005(2):62-69.

[4] 弘一法师.悲欣交集:弘一法师自述[M].北京:文化艺术出版社,2015:30.

[5] 张吉.世间曾有李叔同:弘一法师绚烂至极的前半生[M].北京:中国纺织出版社,2014:45.

[6] 徐星平.弘一大师[M].北京:北京青年出版社,1988:333.

[7] 金梅.悲欣交集:弘一法师传(增订本)[M].福州:福建教育出版社,2012:24.

[8] 林子青.弘一大师年谱与遗墨:1880-1942[M].长春:时代文艺出版社,2010:21.

[9] 《弘一大师全集》编辑委员会.弘一大师全集:第10册 附录卷[M].福建:福建人民出版社,1992:246.

[10] 《弘一大师全集》编辑委员会.弘一大师全集:第8册 文艺卷 杂著卷 书信卷,福建:福建人民出版社,1992:96.

[11] 林子青.弘一法师书信[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1990:3.

[12] 李叔同.李叔同精选集[M].辽宁:万卷出版公司,2015:33.

[13] 王彬.法华经[M].北京:中华书局,2010:259.

[14] 徐忠良.弘一法师与“李叔同热”[J].中国典籍与文化,1993(3):92-97.