细读弘一大师之“悲欣交集”

2018-02-05江小敏

江小敏

(1.北京大学 哲学系,北京 100871;2.杭州师范大学 艺术教育研究院,浙江 杭州 311121)

1942年10月13日(农历九月初四)下午8时,弘一大师安详圆寂于福建泉州温陵养老院晚晴室。临终前3天(农历九月初一)下午6时,他曾写下“悲欣交集”四字交给侍者妙莲法师[1]。一纸绝笔,引得后人无尽思量。

叶圣陶、钱仁康、陈剑慧、明诚居士、许士中、李鹏飞等诸位先生,以及大空法师等僧人师父都对此有过言说。诚然,如许士中所言:“大师修证所感,唯心所现之境界,只有与大师有同等修证者,方可知晓,方能道明。”*弘一法师曾于圆寂前遗偈给他的生平至友夏丏尊和弟子刘质平:“君子之交,其淡如水。执象而求,咫尺千里。问余何适,廓尔忘言。花枝春满,天心月圆。”林子青:《弘一法师年谱》,北京:宗教文化出版社,1935年,第315页。大师临终绝笔之心境自非笔者所能度测,但是,既然大师有意将此四字留迹人间,自然是要它成为接引众生的缘起。盲人也要来摸一摸象才好,算是结了缘了。余下的,能摸到几分算几分,于己总能是一个长进的尝试;于他人,若能提供一个可资批评的靶子以更清晰方向,也是好的。这样想来,也便稍能容许自己尝试着一点点去理解了。虽言“执象而求,咫尺千里”*许士中:《试解弘一大师临终绝笔之心境》,载《莲馆弘谭》2008年第3期。,然,借象以入,是凡眼钝根不得已之法,也是方便之门。《易经》有言“书不尽言,言不尽意……圣人立象以尽意”,无论立象者有意、无意,象一出,自显其意。不执于象,然不离于象。中国相学(象、相互训)渊源有自。西方图像学、笔迹学乃至符号学之根本方法亦不出其外。至于意义解读之可能性,西方有阐释学为其正名,而东方之佛教自有其世界观、认识论为之奠基——“清静本然,周遍法界,随众生心,因所知量,循业发现”(《楞严经》)。在其中照面自己,“发现”自己的“发现”,非为不敬,实乃只能如此。本文从字象形式入手,结合大师生平重视的佛经典籍要义,特别是临终前5天(农历八月二十九日)嘱咐往生助念的《华严经·普贤行愿品》和“悲欣交集”四字左侧“见观经”提示的《佛说观无量寿经》,尝试读解大师临终四字开示。

一、观其象

“悲欣交集”(图1),书于日常信笺背面*据明诚居士考证,纸张背面当是弘一大师为黄福海居士题写藕益大师警训“吾人日夜行往坐卧皆须至诚恭敬”并署以时日的草稿。文中说到:“虽然大师可能是限于条件不经意地选了这张用过的草稿纸,但后学以为这其中必然有不可思议的甚深因缘,因此,其纸背透出的内容同样是大师命终开示的的重要组成部分……是大师送给每位来者的最后警训。当其初入佛门亲近印祖时,印光法师曾于书信中开示道:‘入道多门,惟人志趣,了无一定之法。其一定者曰诚、曰恭敬。’……于此命终之际,大师重温了印祖的教诲与藕益的原典,冥冥之中旨在再次开示我们,以戒为师至诚恭敬是修学一切佛法的基础,必须以此为前提,然后修观想念佛才能够有望成果。”引录上文,以资补充参考。明诚居士:《悲欣交集见观经——弘一大师命终绝笔新解》,载《寒山寺》,2007年第4期。,清晰可见正面是之前写就的文稿。不择纸张,随手写来,可见是无心为了“书法”而写,纯是留一个印记给后人看。然而,正是在这随手写来的字迹以及它所营就的空间里,却有着非思量安排所能及的精妙,不得不令人惊讶赞叹。

图1 行楷《悲欣交集》,约16开,1942年10月,上海龙华寺藏

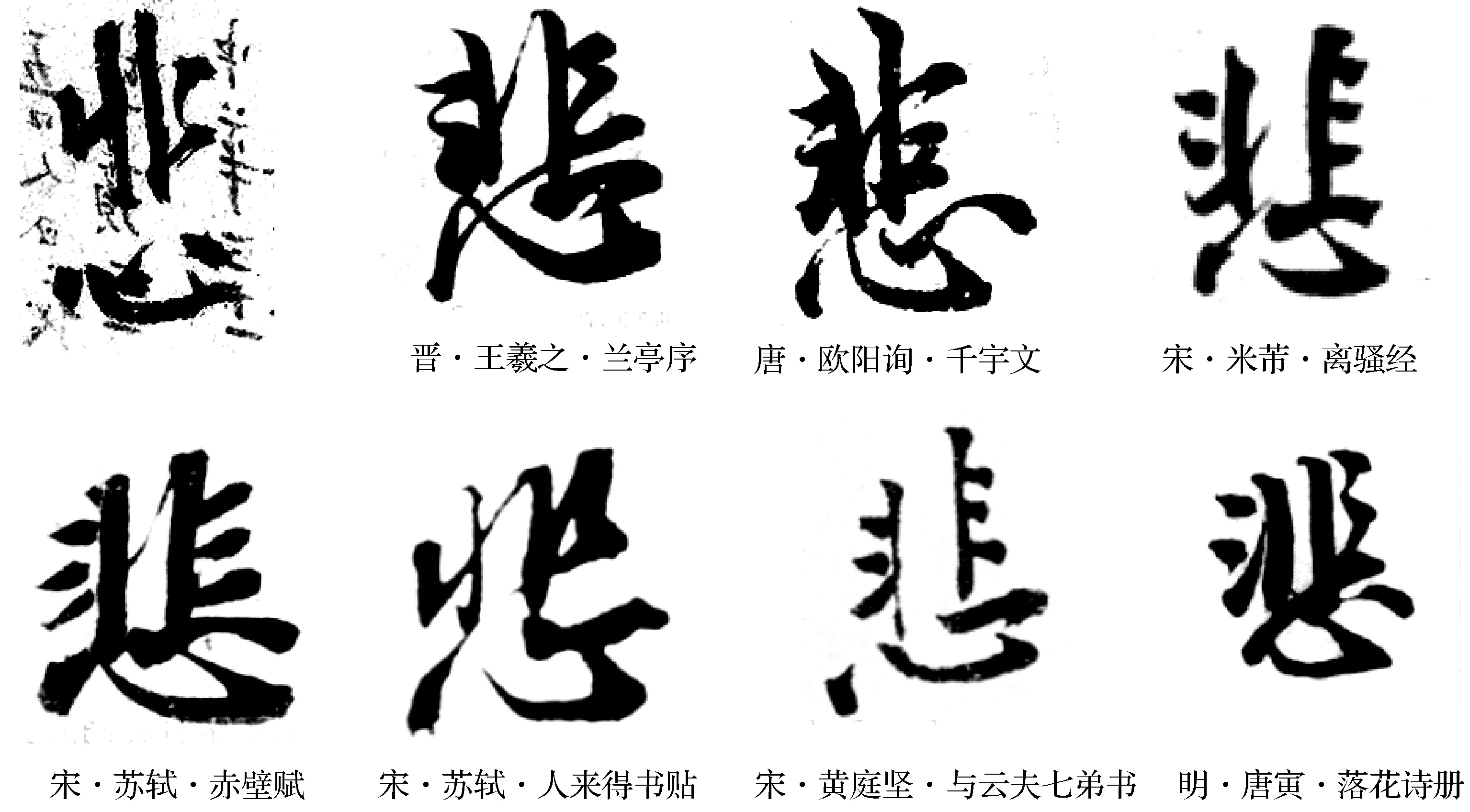

“悲”字用笔多深按,线条粗壮如宝殿大柱,大雄大力。多用方笔与出锋,甚至“心”的卧勾也呈方意。左侧落笔至方处,决然毅然,有如刀斧凿就。“非”,左侧一竖而下,浓墨飞白;右侧连点而下,顿按顿提,锋芒毕露。似有速急心切

之意味,更见化横为纵、贯上于下之气势。而此气势并未得下一笔,即“心”之最初一点的仰首承接,反是注于空阔的虚白之地。“心”之最初一点,远远低于通常之位起笔,方毅而稳当。“心”整体下沉,“非”与“心”之间,置留广阔空间,非是无限思量不得填满;但是,无迹浑茫,内外交通,又岂容思量粘滞其中。结字清癯方长。“悲”字雄毅、深切、廓然之象,不由使人感会悲心之毅然、大悲之深沉、悲愿之无限。与历代书家所书的“悲”字并置比较(图2),更可明显感受其特别之处。

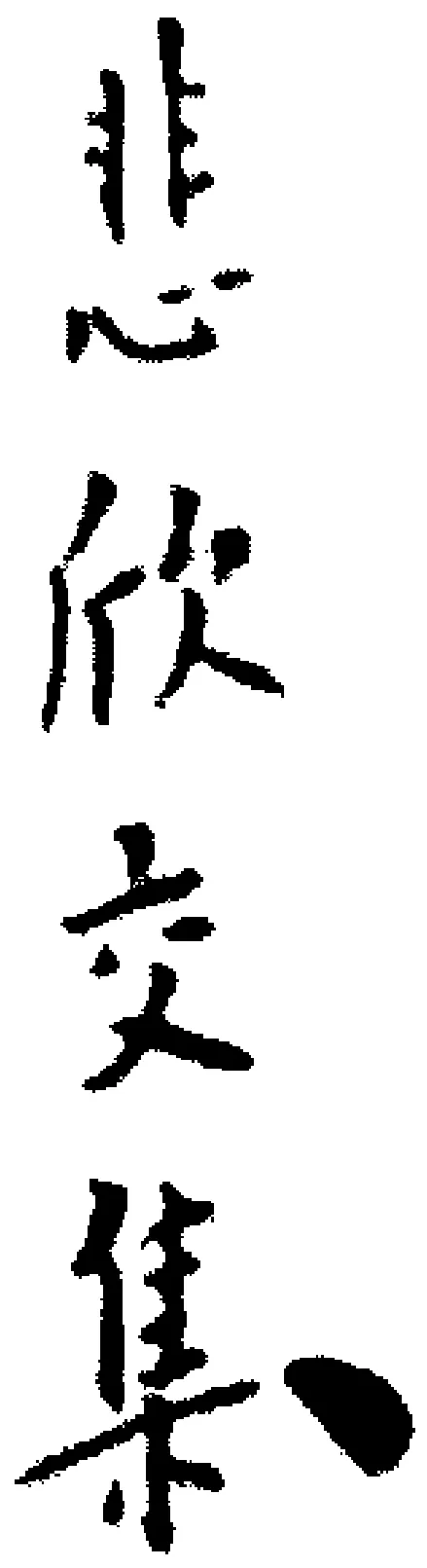

“欣”字多提笔,线条精瘦,目击有如闻金声,观久犹感沁玉润。结字左低右高,强烈的一股向右上的势。“斤”撇横右仰;左边一竖撇,头后仰,身前倾;右边一长竖,简净毅然,上头与横连接处,自然有一个自右而来的起头耸立。“欠”,上头圆劲,顺着“斤”字的向右上的势,继续向右上方拱凸而出。“人”圆润安立,一捺悠然泰然。“斤”与“欠”的每一笔画大多上重下轻,尤其头部两撇,起笔刹那重按。结字重心偏上。下部撇捺开张,萧散。用笔多圆。整体结构、用笔、墨色共同营造了粹然莹润、轻盈超拔之气象。因了“斤”的竖撇与长竖的简净之力,以及位置明显上升却介然深按的“人”的安稳,这轻盈便有了深根,从而不是轻飘了。朗净欢欣之意由是可观。与历代书家所书的“欣”字并置比较(图3),更可明显感受其特别之处。

图2 与历代书家所书的“悲”字并置比较*图片集自书法字典网。

图3 与历代书家所书的“欣”字并置比较*图片集自书法字典网。

“交”字上下结构,上短下长,“悲”字上下结构,上长下短,两者形成一个交错的呼应关系。且两字体量的较长的部分,即“交”的下部,与“悲”的上部(尤其左半部分),用笔下压明显,线条较粗。如此,交叉关系中向右的上行线较突出。然按笔深墨,自消一分升举之意。且,“交”字上下之间超常的空阔空间,与“悲”字上下之间的空阔之地形成了明显的横向的联系,自左往右,是下倾之势。从而,两者的整体空间得以平衡。从上排“交”、“悲”两字整体来看,从左往右向着“悲”字方向,上际线水平,下际线下倾。如此,“悲”的延伸空间是上际恒定的不断向下的无限地扩大。

较之上一排的构字部件之间的空阔间距,“集”、“欣”部件之间都极为紧凑,笔画揖让浑然。“集”字上舒下紧,重心下压,然而丝毫没有沉重下堕之势,却有上引舒伸之象。从“集”字横竖点画来看:“佳”左低右高,撇下压,长竖偏弹向右,上两横画上倾,下两横画点化。“木”一短竖,上右探,下左勒以平衡“集”整体,左长竖点,右捺点,呈左重右轻状。明显,其总体之势也是向着右上倾仰。从下一排整体来看,“集”字的上舒下紧,重心下压,与“欣”字的重心上移构成明显的上升之势。“集”字瘦长到甚至横画、撇捺蕴藉成点的倾仰之势,到了舒朗的“欣”字才得以充分地伸展。下排“集”、“欣”两字,从左往右向着“欣”字方向,下际线是上升的。

如此,四字总体从其用笔、线条、结构、墨色来看,“悲”降,“欣”升。不难让人想到教义里的悲世间之众生,欣天国之净土,以及上回向与下回向。

另外,细细看来,笔笔之间,无尽回互。大体来说,上密下疏的“交”、“欣”与上疏下密的“集”、“悲”,交错呼应。“交”与“欣”的撇捺舒展,前者粗细比对,方直雄健;后者粗细停匀,精粹浑圆。“集”的撇捺点化,与“交”上部两点,下部撇捺,变幻交互。“集”,由于下“木”的写法,使得整体自由灵动的多纬横画,有了两竖上下经贯,与“欣”的“斤”部形成林立纵势;又与“悲”的纵势形成呼应,它的枯墨古淡,委曲和顺,更衬显得“悲”的浓墨飞白,中有强力。而“悲”的下行纵势,又衬显了“集”在贯然之中向上疏放乃至游逸的姿态。四字,各自安立,又交感回互。

余墨一笔笃然注明“见观经”,润笔再句上一个浑然莹润的缺口向西之圆。再,左上天头标以时日。

“悲欣交集”,虽为临终所书,然笔触变幻,气贯神满;结体各异,纵横有象;章法信然,而意味深长。

二、析其理

关于此处的“悲欣交集”究竟是何意涵,从中又可看出弘一大师临终之境界如何,诸位前辈多有论说,在此不详例举。有几点值得注意:

其一,于大师临终境界,我们只能尽量体贴,但仍难免揣测。一方面,必须根据弘一大师的修行经历,不可随意以人间俗情猜度。陈慧剑认为:“‘悲欣交集’是弘公当时临终的情境。是一种念佛见佛,一悲一喜的境界……”[2]笔者赞同。只是,“亦悲亦喜”也许较“一悲一喜”更为妥当。

另一面,要警惕膜拜心理带来的肆意拔高。李璧苑提醒:“若以佛的无馀涅槃层次讨论之,是不妥的。”[3]76根据佛经记载,修行境界有次第,菩萨尚有十地为阶,不可粗妄以“涅槃”佛地冠之。

其二,李璧苑经过大量考据,指出弘一大师此处“悲”“欣”内涵与其之前所书、所写、所用之“悲”“欣”的区别,并强调了“见观经”三字提示与《佛说观无量寿经》(净土五经之一)的关系[3]76,确然离落俗情猜想,为“悲欣交集”的解读指明了方向。许士中根据弘一大师临终几日对往生助念等事宜的安排及其念佛生活的追溯,列举净土多位高僧大德往生情况作参证,进一步认定“悲欣交集”是弘一大师净土修行的往生境界。*许士中:《试解弘一大师临终绝笔之心境》,载《莲馆弘谭》,2008年第3期。另外,明诚居士直接从精神层面契入,根据相关史料力图重现墨宝因缘,体会其中开示*明诚居士:《悲欣交集见观经——弘一大师命终绝笔新解》,载《寒山寺》,2007年第4期。,有资理解。

其三,大空法师念及弘一大师辑《地藏菩萨圣德大观》之“悲欣交集”与蕅益大师跋《地藏菩萨占察善恶业报经》之“悲欣交集”一贯,突出了四字与地藏菩萨悲愿之渊源[4]。此一线索似与“见观经”的重要提示风马牛不相及,但是,大空法师的悟解却也不无称性。就像不同的手指,指的是同一个月亮;不应止于手指,只在指上作分别,重要的是指到那个月亮。《佛说观无量寿经》《地藏菩萨本愿经》虽是记录佛在不同的情境中对不同的人说的不同的法,但是其根本精神是一致的。另外,既然把“悲欣交集”视为弘一大师修行证果之示现,需要注意:最终的果是一切行的果。在佛法中,修行是毕生乃至累世的事业。即便看一世之果,也不可只着眼其该世最后之事,否则就闹了“最后一个饼吃饱”的笑话。因此,切不可因“见观经”所指向的净土境界,忽视了之前其他修行的功德。尤其,大愿地藏菩萨之悲心愿力是弘一大师一生修行之重要入处。

在此,笔者要做的是,经由弘一大师此处标举的“悲”、“欣”,从佛经及其佛法要义中寻迹诸佛弟子称性的悲、欣,以及相关的境界描述,勘探大师对因地众生的开示。

(一)悲

1.称性之悲,是“同体大悲”

《大方广佛华严经·普贤行愿品》有云“诸佛如来,以大悲心而为体”。所有的佛经,都因佛陀之悲心而有。从阿弥陀佛四十八愿(《佛说无量寿经》)、药师琉璃光佛大愿(《药师经》)、观音菩萨大愿(《妙法莲华经·普门品》)、地藏王菩萨大愿(《地藏经》)、文殊菩萨大愿(《文殊师利菩萨根本大教王经》)、普贤菩萨大愿(《大方广佛华严经·普贤行愿品》)中,可见诸佛如来、诸菩萨众悲心之所系。无尽悲愿,文辞连叠,在此不作引述。

弘一大师崇敬蕅益、印光诸净土大德,深信净土法门,临终精进念佛,交代助念,以圆往生净土之愿。念佛入净土,即要与阿弥陀佛同一悲心。若以罗汉为终极,只求自了,佛斥为“焦芽败种”,亦为弘一大师所深耻。他多次强调《普贤行愿品》《净行品》的重要。此《净行品》即是教导大众如何在日常之琐细点滴中发广大利益心。念诵诸多经文亦是感念诸佛菩萨悲心之深切、广大,与诸佛菩萨同发愿,大其心,求得与诸佛菩萨同体感应。而诸佛菩萨悲愿,心系种种世界十方众生。如此,与诸佛菩萨同体,便是与十方众生同体。《华严经·夜摩天宫菩萨说偈品》云:“如心佛亦尔,如佛众生然,心佛及众生,是三无差别。”所谓佛、我、众生无二。“同体大悲”,是为果德,是诸佛子修行之所向。

2.悲智愿行:悲能生智,悲而生愿

《大方广佛华严经·普贤行愿品》云:

因于众生而起大悲,因于大悲生菩提心,因菩提心成等正觉。譬如旷野沙碛之中,有大树王,若根得水,枝叶华果,悉皆繁茂。生死旷野菩提树王,亦复如是。一切众生而为树根,诸佛菩萨而为华果。以大悲水饶益众生,则能成就诸佛菩萨智慧华果。何以故。若诸菩萨以大悲水饶益众生,则能成就阿耨多罗三藐三菩提故。是故菩提属于众生。若无众生,一切菩萨,终不能成无上正觉。

众生是树根,菩萨是华果,菩萨与众生同体。“以大悲水饶益众生,则能成就诸佛菩萨智慧华果。”智慧是大悲之华果。弘一大师在解《心经》时说:“观自在”即“观世音”。“观自在”,观理事无碍之境而达自在,是智;“观世音”,观世间众生之机而化度之,是悲。两者是同一位。“菩萨”即“菩提萨埵”。“菩提”是觉,是智;“萨埵”是有情,是悲——“悲智双运”。

1939年5月5日(农历四月十六),60岁的弘一在永春桃源殿宣讲的《佛教之简易修持法》中说到“菩提心”:“发菩提心的人,应发以下之三种心:一、大智心,不着我相……二、大愿心,广修善行。三、大悲心,救众生苦。”他说:

真发菩提心的,必须彻悟法性平等,决不见我与众生有什么差别,如是才能够真实和菩提心相应。[5]377

无有“彻悟法性平等”的大智,不可能生起我与众生无有差别的同体大悲。大悲与大智是一体成就的。然,“大智心:不着我相。此心虽非凡夫所能发,亦应随分观察”[5]377。如此,凡夫因地最可着力之处还是“大愿心”。于是,“发菩提心者,须发……四弘誓愿”。而“菩提心以大悲为体”,虽然对于因地的凡夫,“大智心”、“大悲心”都尚是愿,但是第一愿当是度生,“众生无边誓愿度”。学诸佛菩萨发愿,感悲心而自生愿。悲是根本。

3.悲心持戒,清净欢喜,无有苦恼

《楞严经》中,佛为阿难宣说修行三决定义:“所谓摄心为戒。因戒生定。因定发慧。是则名为三无漏学。”戒、定、慧,戒是基础。佛陀涅槃前告诫诸菩萨及后世修行者当“以戒为师”,可见“戒”之重要。但是,若无有大悲心,持戒便是一件极其困难的事。不仅如此,若不明种种戒仪中隐而未宣的根本之悲心,持戒甚至会带来许多苦恼,也难理解并圆融行持“开戒”之方便。“戒”本是畏因,以绝烦恼;今反因之生烦恼,而成非法之行。既生苦恼,心有挂碍,如何能定?智慧又如何可能呢?“慧”,观其字形便可了其意涵:手执笤帚净除其心,是为慧。

净土一门,“都摄六根,净念相继”(《楞严经·大势至菩萨念佛圆通章》),要义在净心。“随其心净,则佛土净。”(《维摩经·佛国品》)心净,无明解蔽,智慧自出。律宗实是戒外修内之法门。悲心是持戒之动力,也是持戒之因由。检视弘一大师句读校注的《四分律》,许多戒律,直是深广悲心之外显。也正因此,弘一大师重视以《护生画集》感化众生,培育悲心,以弘杀生之戒。

总之,“悲”在佛法中有着根本的地位。龙树云:“慈悲是佛道之根本”,“一切诸佛法中慈悲为大。”(《大智度论》)此处一“悲”字,实在已含摄佛法根本之要义。对于看向这一“悲”字的因地众生,它可以是笃实的修行入处。

(二)欣

1.“不著欲乐,唯住法乐。”(《华严经·入法界品》)

此处的“欣”,即相当于佛经中多处说到“乐”、“欢喜”。欲乐无根逐外缘,生生灭灭,多苦恼;法乐识得自家宝,任运自在,常莹莹。所谓“法乐”,是闻佛法性、入佛法性之欢欣。佛经中常描述诸菩萨等闻法后“欢喜踊跃”、“欢喜赞叹”。《华严经·十地品》,初登菩萨地,即为“欢喜地”:

菩萨住此欢喜地,念诸佛故生欢喜,念诸佛法故生欢喜,念诸菩萨故生欢喜,念诸菩萨行故生欢喜,念清净诸波罗蜜故生欢喜,念诸菩萨地殊胜故生欢喜,念菩萨不可坏故生欢喜,念如来教化众生故生欢喜,念能令众生得利益故生欢喜,念入一切如来智方便故生欢喜。

诸多菩萨的名字里即有“欢喜”二字,如“欢喜自在佛”、“欢喜庄严佛”、“欢喜藏佛”、“欢喜德佛”、“欢喜无畏佛”等,其中颇有深意。弘一大师特意在四字左侧注写提示的《佛说观无量寿经》中说到:

如来今者,教韦提希,及未来世一切众生,观于西方极乐世界。以佛力故,当得见彼清净国土。如执明镜,自见面像。见彼国土极妙乐事,心欢喜故,应时即得无生法忍。

“见彼清净国土”,“心欢喜”。“常、乐、我、净”——所谓涅槃四德,四个原是一体,一现,一一具现。未得无馀涅槃,此四德依然以不同的程度显现于各阶境界。“彼国土极妙乐事”文字描述具体可见《佛说观无量寿经》。

此处,以“见彼国土极妙乐事”为果,似与《金刚经》“不得以相见如来”矛盾。如何理解?此处当忆佛陀“因病施药”之语。不同经文是佛陀应机说法,为不同听众开出的药方,是“飘飘黄叶止儿啼”*破山禅师:“山迥迥、水潺潺,片片白云催犊返。风潇潇、雨飒飒,飘飘黄叶止儿啼。”典出《法华经》。。若寻章摘句,死于言下,是为“以相见如来”,不可取。人或因净土多有具体形象之建树,而疑其究竟。《法华经》言:“唯有一佛乘,无二亦无三,除佛方便说。”都是究竟,无有高下。《华严经》所示的理事圆融不二义理,可资理解。众法为究竟之方便。以相示理,即相即理,亦为究竟;若失究竟而流于皮相,以皮相为指归,则无有方便可言,终未得真佛法。若执西方净土之相为究竟,不过是以世俗之情执着世外之境,只是另一种攀缘罢了。

此净土到底“有没有”?若没有,此等欢欣岂非虚妄?《佛说无量寿经》言,西方净土为阿弥陀佛愿力之所化现。那阿弥陀佛“有没有”?《华严经》言:“若人欲了知,三世一切佛,应观法界性,一切唯心造。”即通常所说“三界唯心,万法唯识”。净土古德自云:“唯心净土,自性弥陀。”(莲池大师《弥陀经疏钞》)可见,净土不是“实有”,但也不是“没有”,而是心之“妙有”。“妙有”“有用吗”?梦中事非实,而梦时之人仍为梦中事伤心哭泣,何其真实。类之,佛经说,娑婆世界非实,“一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电”(《金刚经》),而我等众生烦恼悲欣于其间,何其真实。再想,我们所未得见的西方国土,是否如是亦幻亦真?智者有喻在先:认草绳为蛇的人,为这不存在的“蛇”惊吓,这不存在的“蛇”所引起的效果是真实的。(这不存在的“蛇”如何起效的呢?它于那人是否绝然不存在?)如此想来,即便未“见彼国土极妙乐事”,仅仅是观想“彼国土极妙乐事”,心中所生欢喜也是真实的。《佛说观无量寿经》直言:“是心作佛,是心是佛。”可知净土念佛观佛真实用功之处。心力交光,有愿有信,交感呼应。“清静本然,周遍法界,随众生心,因所知量,循业发现。”(《楞严经》)各自看见各自能看见的,接受这看见带来的一切。“见彼清净国土”之欣然可谓悟入净土之情状,此境界不可轻易以思维造作来诋毁。

2.“欢喜恭敬心,能问甚深法。”(《华严经·入法界品》)

菩萨知娑婆世界不可恋,而常许诺、行愿满足众生在尘世间的种种愿望,乃至顺因众生的凡夫心善巧说法,无非为了“令其欢喜”,方便接引。

尔时,文殊师利童子为善财童子及诸大众说此法已,殷勤劝喻,增长势力,令其欢喜,发阿耨多罗三藐三菩提心。(《华严经·入法界品》)

菩萨常乐,安隐说法……因缘譬喻,敷衍分别,以是方便,皆使发心,渐渐增益,入于佛道……慈心说法……皆令欢喜……勿轻骂学佛道者,求其长短……无得恼之,令其疑悔……常柔和能忍,慈悲于一切……(《法华经·安乐行品》)

与理论教学相比,实践教学更具直观性、实践性、综合性与创新性等特点。现行的实践教学体系已经不能满足社会发展的需求,主要存在着以下问题。

如此种种,常令欢喜。“慈悲”、“慈心”之“慈”,亦不无隐含“令欢喜”之意。欢喜是“开”心之法。心窗打开,才有流通与交互的可能。

佛经中,诸弟子请法时,常言“愿乐欲闻”,以示自己已敞开心扉,准备好承接佛法了。孔子也曾表达过类似的意思:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”(《论语·雍也》)知是标量,静态;乐是矢量,势态。一切发生需要势的引动。这是知不如乐的缘由之一。恒以开怀笑意示人的弥勒菩萨赞许安乐方便法门:“以善巧方便,安乐之道,积集无上正等菩提。”(《弥勒菩萨所问本愿经》)善巧则能相契,相契则有相应,相应则生欢喜,欢喜则易安行。蕅益大师说:“若乐说人及经典过,生人毒念。今不说过,故使发心入于佛道,佛道从喜生也。”[6]弘一大师是深会其中道理的。关于《护生画集》,他曾写信嘱咐丰子恺与李圆净:

《护生画集》应该以优美柔和之情调,让看画的人产生凄凉悲悯的感想,这才有艺术的价值。如果纸上充满了残酷的形象,杀气腾腾,而且标题用《开棺》《悬梁》《示众》等粗暴的文字,那看画的人就会产生厌恶、不快的感想;优美的作品,才能耐人寻味,好像吃橄榄一样。*据丰一吟在《丰子恺与〈护生画集〉》中回忆,弘一大师于1928年农历八月二十一日写了一封长信给丰子恺与李圆净。

他知道“优美”之力量。即使是不无残酷内容的护生主题,他也尽力使之回避“残暴”而常令“优美”,不使人“产生厌恶、不快”,乃至以欢喜柔软的“弘一体”法书传法,其中心意朗然。

当然,这份欢喜并非轻浮如萍——观弘一所书“欣”字的欣仰之态、朗净之姿,恭敬由生。

3.随喜功德,广大其心

如来灭后,若闻是经而不毁訾,起随喜心,当知已为深信解相。(《法华经·分别功德品》)

“深信解”,“信”顺不逆而能随,“解”悟奥义而自喜。喜佛之言语义理,也喜自己之信入其中。在此,随喜经文是一己与佛法真理之联通,属于“理事无碍”。能随喜、传颂,是为法器,续佛慧命。而佛法为救度众生而说,为普济众生而存。佛法事业,是众生的事业,因此,随喜经文,信法传法,功德甚大。

随喜不唯随喜经文佛理,也随喜他者的称法之行。因为自他本来无二,所以自己对他者的随喜能自然发生;也因为随喜的发生,更加体认到自他的不二。就如河里那个月亮认识到,江里那个月亮与它源于同一个月亮,它们是一体的,还有无尽的月亮都是与它们一体的。如此随喜,能对治嫉妒心,能扩大心量。

如何随喜?《华严经·普贤行愿品》把“随喜功德”作为第五愿。

复次善男子,言随喜功德者。所有尽法界虚空界,十方三世一切佛刹,极微尘数诸佛如来,从初发心,为一切智,勤修福聚,不惜身命,经不可说不可说佛刹极微尘数劫,一一劫中,舍不可说不可说佛刹极微尘数头目手足。如是一切难行苦行,圆满种种波罗蜜门,证入种种菩萨智地,成就诸佛无上菩提,及般涅槃分布舍利,所有善根,我皆随喜。及彼十方一切世界,六趣四生一切种类,所有功德,乃至一尘,我皆随喜。十方三世一切声闻,及辟支佛,有学无学,所有功德,我皆随喜。一切菩萨所修无量难行苦行,志求无上正等菩提,广大功德,我皆随喜。如是虚空界尽,众生界尽,众生业尽,众生烦恼尽,我此随喜无有穷尽。念念相续,无有间断。身语意业,无有疲厌。

普皆随喜,无有分别,柔和善顺,能破“我”相。在此,随喜他者是一己与他者的联通,属于“事事无碍”。且,“身语意业,无有疲厌。”随喜,时时在身、语、意中自然、真切发生,非是一直挂在嘴边的一个概念的词。

随喜之景愿为哪般?《四十二章经》第十章:

佛言:“睹人施道,助之欢喜,得福甚大。”沙门问曰:“此福尽乎?”佛言:“譬如一炬之火。数千百人各以炬来分取。熟食除冥。此炬如故。福亦如之。”

道心善种,因随喜而如薪火相递相传,从而明亮无边。

“问余何适,廓尔忘言。花枝春满,天心月圆。”[7]315至于看向这个“欣”字的有缘之人,我们如何不因大师的欣然而欣然,不因其字态的可喜而随喜呢。斯感斯应,感通无尽。

(三)悲欣交集

如何理解此“欣”与“悲”一时具现呢?或可借助“见观经”提示的《佛说观无量寿经》大致了解净土境界中的“欣”与“悲”。

在此经中,韦提希夫人苦于至亲之忤逆,求助于世尊,世尊许诺韦提希夫人一个“极乐世界”:

见彼国土极妙乐事,心欢喜故,应时即得无生法忍。

在韦提希夫人发愿“乐生极乐世界阿弥陀佛所”,恳请思维、正受方法时,世尊开示种种净土观想,其间明确说:

……以观佛身故,亦见佛心。佛心者,大慈悲是。以无缘慈,摄护众生。作此观者,舍身他世,生诸佛前,得无生忍。

如此看来,《佛说观无量寿经》中虽没有“悲欣交集”四字,但已然在不同的文段中融悲、欣于一处。“见彼国土极妙乐事”,见佛在其中,见佛幻化遍在其中,感佛心,感大悲,感此一切极妙乐事,心欢喜。悲如是,欣如是。亦悲亦欣,亦欣亦悲。大欣与大悲,实为一体之两面,一现俱现。如此,西方净土,所谓的“极乐世界”,同时亦是“大悲世界”。把西方净土称为“极乐世界”而非“大悲世界”,不过是佛陀对万分痛苦、切求离苦得乐的韦提希夫人的方便接引。若终得入此法界,证此心体,悲欣同现。

弘一大师临终特意交代:“当在此诵经之际,若见予眼中流泪,此乃悲欢交集所感,非是他故,不可误会。”[7]314纯是“所感”,是证入净土心体之“所感”。似乎不再是我们通常说的“那个”弘一,“那个”他因为什么或为了什么而流泪。在这个意义上讲,大空法师所言“大师之所谓‘悲’者,悲众生之沉溺生死,悲娑婆之八苦交煎,悲世界之大劫未已,悲法门之戒乘俱衰,悲有情之愚慢而难化,悲佛恩之深重而广大,总之为慈愍众生而起之‘称性大悲’也。大师之所谓‘欣’者何,欲求极乐,欣得往生,欣见弥陀而圆成佛道,欣生净土而化度十方”——此论尚是以因地之弘一论果地之弘一,可能还其可商榷之处。因为此时,就俗谛而言,能悲能欣、起悲起欣的那个心体已经不同以往了,不再是曾经发愿的“那个”弘一。唯其如此,“悲欣交集”可以是纯然“所感”。不能意识到这一点而论其所悲所欣,恐怕终是妄然。在虎跑断食期间,李叔同曾写下“空空洞洞,既悲而欣。”*李叔同《断食日志》:“丙辰十二月十二日:作印一方:‘不食人间烟火’。空空洞洞,既悲而欣。”想来,这种“悲”、“欣”可能是没有确然之内容的纯然之感。只是,此一时,彼一时,心量不一样了。

“见观经”之提示,炳然可见其良苦用心。弘一大师曾手书莲池大师圆寂之际留下的一偈:“临行赠汝无多子,一句弥陀作大舟。”莲池大师关于念佛生净土有过精微的开示:

承上殊因妙果,正由念佛至于一心。则念极而空,无念之念,谓之真念。又念体本空,念实无念,名真念也。生无生者,达生体不可得,则生而不生,不生而生,是名以念佛心入无生忍,如后教起中辩。故知终日念佛,终日念心,炽然往生,寂然无往矣。心佛众生者,经云:心佛及众生,是叁无差别。盖心即是佛。佛即是生。诸佛心内众生,念众生心中诸佛也,故云一体。中流两岸者,娑婆喻此,极乐喻彼。始焉厌苦欣乐,既焉苦乐双亡,终焉亦不住于非苦非乐,所谓二边不着,中道不安也。自性弥陀,唯心净土。意盖如是。

一句弥陀,无限深愿,“一念一切悉皆圆”。如母忆子,子念母*见《楞严经·大势至菩萨念佛圆通章》:“譬如有人,一专为忆。一人专忘。如是二人。若逢不逢。或见非见。二人相忆。二忆念深。如是乃至。从生至生。同于形影。不相乖异。十方如来。怜念众生。如母忆子。若子逃逝。虽忆何为。子若忆母。如母忆时。母子历生。不相违远。若众生心。忆佛念佛。现前当来。必定见佛。去佛不远。不假方便。”弘一大师在讲经中也曾引用此语。,“感应道交”,不可思议。“说食不饱”,甘露滋味需亲尝。无有体验,难置一词。其中关于苦、乐的言说,可供参究。

人或以《楞严经》中现成的“悲欣交集”一词,类想弘一大师之圆成境界。但是,根据“见观经”之提示,虽未直接找到“悲欣交集”一词,但已然示其意涵的《佛说观无量寿经》之情状,可能更为妥贴。不宜过于执着言辞之计量分别,而与真实之内涵错失交臂。《楞严经》中,阿难受佛菩萨圆通根本开示,因佛神力故,“心迹圆明,悲欣交集”。弘一大师的“天心月圆”,或与阿难的“心迹圆明”相类。至于境界能否相当,无从知晓。此处的“悲欣交集”,亦如阿难当时情状。至于深广是否相同,无从知晓。但是,对于诸佛弟子来说,“悲欣交集”作为进一步入佛法界而有证有感,当无疑意*此就俗谛讲。就真谛,无证亦无得。《圆觉经》言:“涅槃昨梦,佛国空花。”然,真俗不二。弘一大师曾抄录圭峰宗密禅师《圆觉经大疏》中释成本起因部分,题曰“圆觉本起章”。见《弘一大师全集》(第七册佛学卷),福州:福建人民出版社,1991年,第366-370页。。曾经的李叔同在断食期间便有脱胎换骨之体验。出家以来,他礼地藏,诵普贤,持律仪,念弥陀,甚至对禅宗也不无触及,各种方便,广积资粮,终而有此证。大师向来谨言慎行,不打妄语,临终写此一纸,现身说法,为开示众人,佛经所言真实不虚;更为告诫众生,净土法门切实可信。

《华严经·入法界品》云:

寂静大悲海,出生三世佛,能灭众生苦,汝应入此门。

能生世间乐,亦生出世乐,令我心欢喜,汝应入此门。

“悲欣交集”,是乃入法界门。至于因地众生如何契入此“悲欣交集”,《维摩诘经·观众生品》提供了另一条看起来不是那么“神秘主义”的路径。在“譬如幻师见所幻人,菩萨观众生为若此”的如幻观后,开示如何行真实之慈、悲、喜、舍四无量心(亦是四无染心):

……

文殊师利又问:“何谓为悲?”

(维摩诘)答曰:“菩萨所作功德,皆与一切众生共之。”

(文殊师利又问:)“何谓为喜?”

(维摩诘)答曰:“有所饶益,欢喜无悔。”

如幻,不碍悲、喜(欣)。真空妙有如是。虽为悲,虽为喜(欣),然而无所执。如是,才能行广大真实之悲、广大真实之喜(欣)。此为诸佛弟子称性之悲、喜(欣)。维摩诘以默说法,示言语道断;而今细细辩说,为因地行者作规训。

“悲欣交集”,呈示净土亦喜亦悲之圆成境界,断众生疑虑,增无上信心——以果励因,用心可鉴;标举佛法之根髓,隐贯经藏之要义——帝网宝珠,周遍含容;以情显,由情入,广契众生日常之机,示现其中超越之向度——方便门径,切实可由。

三、相理不二

此则书帖,主体仅有四字,然字字风格不一,又自然统合一体。最奇妙的是,其字所呈之相、所显之理竟能如此圆融。

虽是临终前三日病中所写,“悲”字的大雄大力,仍有如法鼓震然。然此“悲”字的整体之形却又是清癯的。人若在这大雄大力中寻思曾经的李叔同写过的碑体,必然恍若隔世。显然又不是典型的弘一体,但其萧散、空阔之意却在超常的纵长空间感中,在其上下开张看似截然分离的结构中显影。随其字纵势,自然而然,仿若一个空间从其内部打开,内外流动,交融一体,从而无有确然之内外。《楞严经》阿难七处征心,不在内,不在外,亦不在中间。此心是破我、无我、亦泯我所之心。从而,此“悲”是森然万有一体同悲之悲。方笔起收,毅然决然,不粘着。其象非是俗世小我粘滞悲情所能担当。

“欣”字简净朗润,轻盈而根深,萧然有飞举之意。虎跑断食期间的李叔同,改名李婴*李叔同《断食日志》:丙辰十二月十五日,署别名:李婴。老子云:“能婴儿乎?”,他也曾书写过“复归于婴儿”一句(图4)。“专气致柔,能婴儿乎?”(《道德经》)人之一生,婴儿至柔。彼时的李叔同向往着复归婴儿的浑朴与柔软,然而只是向往,未能即是。“复归于婴儿”五字,魏碑风格,凛然方凿,入目可感其发愿之初的质直与勇猛,虽有朴拙之意,然而尚无婴儿柔软之象。他又改名“李欣”*《断食日志》中两处提及改名为“欣”。“丙辰新嘉平一日始。断食后,易名欣,字俶同,黄昏老人,李息。”“十六日……入山以来,此为愉快之第一日矣……十七日……闻玉采萝卜来,食之至甘。晚膳粥三盂,豆腐青菜一盂,极美。今日抄《御神乐歌》五叶,暗记诵六下目。作书寄普慈。是日大便后愉快,晚膳后尤愉快,坐檐下久。拟定今后更名欣,字俶同。七时半就床。”,并以“欣欣道人李欣叔同”之名写下“灵化”(图5)。除了“化”字右部趋向圆浑的变化,两字的大体面容与“复归于婴儿”并无二致,不见几多欢欣之意。后来的《护生画集》中倒是有了这一份圆润的柔软与上扬的欢喜。《护生画集》,图画内容是世间景象,而弘一法师的题字,每每撇捺上引如菩萨嘴角笑意,给看向这些字句的世间生命提气。如此,照面轻盈灵动之字,照映出字对面一个清净欢喜的灵来,一切笨重的污浊垢染纷然落下,消隐无迹。(图6)观此“欣”字亦有此感,然少却了彼时变幻嬉戏如婴儿之情态,更有着泠然之风姿,的然朗净。其象非是俗世一时心风所起之欣喜所能示现。

图4 楷书《复归于婴儿》,22.5×97.5cm1916年—1917年,北京匡时2013秋季艺术品拍卖会

图5 楷书《灵化》,1916年12月

图6 《沉溺》(《护生画集》第一册,丰子恺画,弘一书1929年,开明书店)

“交”*许慎《说文解字》:交,交胫也。此处,观弘一大师书法形象论义,非按该字训诂。:观相拟义,上“六”,一而二;下“乂”,非一非二。即一即二,又非一非二——“不二”。色空不二,理事不二,真俗不二——此为佛法之甚深奥义。石头希迁《参同契》所谓:“门门一切境,回互不回互。回而更相涉,不尔依位住。”弘一大师写来,上灵运,下端遒,上下拓开,看似不交,然则无交而交,正合“感应道交”非形貌之交。

“集”,重重进入,细致再细致来看。其字整体上舒下紧,“佳”、“木”又各自呈上舒下紧之态。“佳”部四横,一一各是自身面貌,又互相呼应。乃至其中一横亦有无限丰富而自由的神色。无限细腻如是,无限灵动如是。可谓“一即一切”。《华严经·普贤行愿品》言:

一尘中有尘数刹,一一刹有难思佛。一一佛处众会中,我见恒演菩提行……于一毛端极微中,出现三世庄严刹。十方尘刹诸毛端,我皆深入而严净。

整体来看,“悲”降,“欣”升。有如菩萨低眉垂目,看见众生苦难,无限悲悯;而她的嘴角又总是微微上扬的,她的欣然笑意许诺众生一个欢喜的世界。不说一字,慈悲如是,智慧如是。《地藏菩萨本愿经·较量布施功德缘品》所谓“具大慈悲,下心含笑”。

观世音菩萨宣说自己的修行方法时,说到自己所获“二殊胜”:

……忽然超越世出世间。十方圆明。获二殊胜。一者,上合十方诸佛本妙觉心,与佛如来同一慈力。二者,下合十方一切六道众生,与诸众生同一悲仰。(《楞严经》卷六)

此处观世音菩萨所获的“二殊胜”即是我们通常所说的上回向与下回向。《华严经·普贤行愿品》云:

菩萨若能随顺众生,则为随顺供养诸佛。若于众生尊重承事,则为尊重承事如来。若令众生生欢喜者,则令一切如来欢喜。

就真谛而言:真正的向着众生的下回向,同时亦是向着如来的上回向,因为众生与佛同体,上下交彻,实在无有上下。

弘忍大师曾开示识灭心虚时境界:“凝寂淡泊,皎洁泰然。”若以此形容弘一大师后期的佛经书写,斯可承当。但是,若用以形容此特殊时刻写下的四字,反而不是那么贴切了。“皎洁泰然”,甚为安妥。“凝寂淡泊”,或可商榷——四字风格如此不同,一字一境,又统合为一,实在莫可名状。曾今魏碑的功力,后来灵妙的意境,乃至平面设计的形式感*弘一大师晚年曾反思自己的书法:“朽人写字时,皆依西洋画图案之原则,竭力配置调和全纸面之形状,于常人所注意之字画、笔法、笔力、结构、神韵,乃至某碑某帖之派,皆一致屏除,决不用心揣摩。故朽人所写之字,应作一张图案覌之则可矣。”见《弘一大师遗墨》,北京:华夏出版社,1987年,第212页。——到此,自然浑成,敷现最后的一纸华果,相理神和。照面之际,令人顿然而有所悟,可谓至简至易之法门。

1932年农历十二月底,弘一大师在厦门妙释寺开示《人生之最后》。其手稿中即有“悲欣交集”四字*弘一大师《人生之最后》:“于时了识律师卧病不起,日夜愁苦。见此讲稿,悲欣交集,遂放下身心,摒弃医药,努力念佛。”图片转自浙江平湖李叔同纪念馆王维军馆长。(图7)。手稿誊写成篇,字体自然小许多,这也限制了字的书写形式的发挥。但是,我们无妨借之与1942年临终所书之“悲欣交集”对照来看,以便更明晰地体察上文所述之种种神妙。试想,若临终的留言是如此四字,我们的感兴又会如何?叹其相理不二,并非虚言。

“从法化生”*《法华经·譬喻品》:“今日乃知,真是佛子,从佛口生,从法化生,得佛法分。”《华严经·净行品》:“当愿众生,从法化生,而为佛子。”,从李叔同到弘一,生命如是,书法亦是。比较弘一大师在出家前夕写给爱徒刘质平的手札*识文:“鄙人拟于数年之内入山为佛弟子……叨在至好,故尽情言之。阅后付丙火。”见王维军:《李叔同·弘一大师手札墨宝识注考勘》,杭州:西泠印社出版社,2017年,第24-25页。(图8),彼时梵尘两立,心绪纷乱;如今雨止风收,神情朗朗。当初的纷乱心绪不欲他人看见,嘱咐赋火焚烧;如今的朗朗神情坦然纸面,有心呈示后人看。“书,心画也。”(汉·杨雄)见字如面,果不其然。

图7 手稿《人生之最后》局部

图8 致刘质平手札,1918年1月,浙江平湖李叔同纪念馆藏

观字即修身,诚然一妙法。明白人知道,每一眼“看”里都是个化机。结缘,结的就是这个机缘。写一幅字,就是造一个机,供无数人于无数时来入的机。“感应道交”,不可思议。弘一法师正是这样写就无数结缘书法的吧。他说“余字即是法”[7]231。“悲欣交集”是弘一大师此生最后一次借字与众生结缘,以字说法。

1937年3月28日,弘一大师在厦门南普陀佛教养正院讲说如何练字。在述说各种进阶与技法后,他说:

这是普通的方法,假如要达到最高的境界须如何呢?我没有办法再回答。曾记得《法华经》有云:“是法非思量分别之所能解。”我便用这句子,只改了一个字,那就是“是字非思量分别之所能解”了。因为世间上无论哪一种艺术,都是非思量分别之所能解的。即以写字来说,也是要非思量分别才可以写得好的。[8]

大艺精诚,“非思量分别”。这笔墨还是曾经“郑重地夹起一荚豇豆”(叶圣陶)、“郑重地用箸夹起一块莱菔”(夏丏尊)的那只手写就的吗?修行之人,前后际断,刹那化生,然,这份庄重俱在。此郑重,有从天性来,更多的,大师把它归功于佛法的熏养。他说:

我觉得最上乘的字或最上乘的艺术,在于从学佛中得来。要从佛法研究出来,才能达到最上乘的地步。所以诸位若学佛法有一分的深入,那么字也会有一分的进步,能十分的去学佛法,写字也可以十分的进步。[8]

此训诫与石涛上人如出一辙,他说:“呕血十斗,不如啮雪一团。”此精诚从佛法中来,大师借此回向法界众生。

四、余论

1905年,母亲去世后,李叔同曾绘有设色勾勒的《山茶花》,题记曰:“记得儿家,记得山茶一树花。”他终于还是把佛门当做永恒的家门了,“皈依佛、皈依法、皈依僧”,把一滴水融入大海,水溶于

水,水归于水。“问余何适,廓尔忘言”,那“儿家”“山茶一树花”,业已“花枝春满,天心月圆”。

佛陀为一大事因缘来到人间,此一大事因缘即是生死。弘一大师用一生修行开佛知见,也以自己之生命示佛知见,直至形寿最后一刻。“悲欣交集”正是弘一大师圆寂之前最后一件墨宝,且是与此大事直接相关的墨宝,犹可参究。大师告诫“要离开思量分别,才可以鉴赏艺术”[8]。“悲欣交集”四字,临终所书,气贯神满,相理不二,诚然不可思议。今为能言说其一二,以思量分别来解读,于没有实证之佛教义理勉强分说,实在是笨拙之举,诚然不无惶恐。

[1] 叶青眼.千江印乐集[G]//《弘一大师全集》编辑委员会.弘一大师全集:第6册 佛学卷.福州:福建人民出版社,1991:86.

[2] 陈慧剑.弘一大师传(修订新版)[M].台北:东大出版社,1997:490.

[3] 李璧苑.弘一大师“悲欣交集”的心境初探[G]//方爱龙.弘一大师新论.杭州:西泠印社,2000.

[4] 释大空.痛念弘一大师之慈悲[G]//弘一大师纪念会.弘一大师永怀录.上海:上海科学技术文献出版社,2014:261-262.

[5] 弘一大师.佛教之简易修持法[M]//《弘一大师全集》编辑委员会.弘一大师全集:第7册佛学卷.福州:福建人民出版社,1991.

[6] 智旭.法华经会义[M].北京:线装书局,2016:471.

[7] 林子青.弘一法师年谱[M].北京:宗教文化出版社,1935.

[8] 弘一大师.谈写字的方法[M]//弘一大师书法集.上海:上海书画出版社,1993.