长江中游城市群旅游协同演化及影响因素研究

2018-01-25崔树强朱佩娟吴小双曾伟平

崔树强,朱佩娟,2,吴小双,曾伟平

(1.湖南师范大学 资源与环境科学学院,湖南 长沙 410081;2.湖南师范大学 地理空间大数据挖掘与应用湖南省重点实验室,湖南 长沙 410081)

长江中游城市群是以武汉城市圈、环长株潭城市群、环鄱阳湖城市群为主体形成的特大型城市群,旅游资源丰富,承东启西、连南接北[1],处在大交通枢纽的位置。良好的交通通达度在一定程度上削弱了旅游空间距离的影响,突破了传统的单一城市旅游发展模式,亟需寻求旅游产业发展的新路径[2]。随着《长江中游城市群发展规划》的出台[3],对长江流域各地如何依托黄金水道促进区域旅游合作展开探索具有现实意义。

旅游协同发展是区域旅游合作概念的扩展、延伸和演化升级,强调区域旅游各子系统、各要素从无序变为有序,从分散变为整合,从抵触变为协作的过程,从而产生形成合力,发挥整体效益[4]。城市群的旅游发展应避免各个旅游区单元的分割,将区域内旅游资源视作协同共生的整体,促进更大旅游溢出效应的发挥[5]。对城市群内隶属不同行政区的旅游发展,运用协同理论为指导,探究其内部子系统之间的联系机制,指导区域旅游的可持续发展具有重要意义。

区域旅游合作研究是旅游学研究的热点,国外研究主要集中在城市旅游的可持续发展及旅游经济地理方面[6-8],国内研究重视对国外研究经验的引入,并结合国内旅游发展,对城市旅游空间结构[9]、旅游空间相互作用[10]、城市旅游经济联系[11-13]等进行了探索。对区域旅游协同发展体系和路径等方面的探索[14]多以实证研究与定性探讨为主,视角上侧重城市之间旅游经济发展的关联和变化,缺乏综合旅游等级和旅游空间协同的考量。应该说旅游等级是旅游中心地系统理论中的一个重要概念,旅游等级高意味着能够渗透和带动周边区域旅游经济发展,城市旅游等级的差异进而导致旅游者空间分布的差异,综合旅游经济、旅游等级和旅游空间的特征展开分析,更能把握城市群旅游协同发展的本质。本文借助城市之间的吸引力模型,旅游隶属度和空间自相关方法分别对长江中游城市群的旅游经济、旅游等级和旅游空间协同发展的演化情况分析,试图揭示长江中游城市群旅游协同特征与影响因素,以充实长江中游城市群旅游发展相关研究。

一、研究区域与数据来源

本文以长江中游城市群为研究对象,根据2014年批复的《长江中游城市群发展规划》,包含湖北武汉城市圈(武汉、黄石、鄂州、黄冈、孝感、咸宁、仙桃、天门、潜江、荆州、荆门、宜昌、襄阳),湖南环长株潭城市群(长沙、株洲、湘潭、岳阳、常德、益阳、娄底、衡阳),江西鄱阳湖城市群(南昌、九江、景德镇、上饶、鹰潭、宜春、新余、萍乡及抚州、吉安市的部分县或区),为了确保数据的可比性和获得性,将抚州市、 吉安市整市纳入本研究范围[15],一共31个城市。依据各省市2006年,2011年和2016年的统计年鉴、各城市2005年,2010年和2015年的统计公报、各城市旅游局官方网站上的旅游统计数据得到各个城市的旅游者总人次(国内游客与国际游客之和)和旅游总收入(国内旅游收入与旅游外汇收入之和);在现代交通运输网络的客观条件下,借助高德地图获取长江中游城市群各城市之间最短行车距离的时间,把空间距离属性转换成时间距离属性,并以此作为城市之间的距离值。

二、研究方法

(一)经济协同强度模型

城市是一种物质载体,城市群又是一个复杂开放的系统,城市之间不断地进行着流量的转移与交换[16],而旅游业又是一种跨地域性很强的产业,旅游者进行旅游活动会产生旅游经济效益,长江中游城市群城市较多,各城市旅游业发展水平参差不齐,旅游经济协同强度也差异显著。为了测算城市群内部各城市之间的旅游经济协同强度,引入城市引力模型,将旅游经济协同强度赋予城市间某项独特功能的测度内容,以此说明各城市旅游经济的内在联系,计算公式如下:

式中:Rij为旅游经济协同强度;Pi、Pj为i、j两城市旅游者总人次;Vi、Vj为i、j两城市旅游总收入;Tij为i、j城市间时间距离,Rij越大,说明城市之间旅游经济协同强度越强,反之,Rij越小,说明城市之间的旅游经济协同强度越弱。以2005,2010和2015三年旅游经济协同的平均强度来考量长江中游城市群各城市之间的旅游经济协同情况。

(二)旅游隶属度和等级变异系数(CV)

基于旅游经济协同强度的测度,在式(1)的基础上,计算每个城市与其他所有城市的旅游经济协同强度的总和,得到各个城市的旅游经济协同总量,公式为:

其中Rij为旅游经济协同强度;Ri为第i城市的旅游经济协同总量;而后,用各个城市的旅游经济协同总量除以长江中游城市群所有城市的旅游经济协同总量之和,得到各个城市的旅游隶属度,以此来反映各个城市旅游等级的高低,计算公式如下:

式中:Fi为旅游隶属度,Fi越大,说明i城市与其他城市之间旅游产业联系紧密,城市的旅游等级越高,在区域旅游一体化中处于重要地位,反之,Fi越小,说明城市之间的旅游产业联系较弱,城市的旅游功能不突出,等级也比较低。城市间的旅游经济联系是一个动态变化的过程,各城市在城市群中的旅游隶属度也不断变化,形成旅游等级差异。为了反映了城市对外旅游等级和地位上的变化程度,引入等级变异系数来说明三个二级城市群的旅游等级协同演变情况,计算公式如下:

其中:Fi为i城市的旅游隶属度;为各二级城市群旅游隶属度的平均值;n为长江中游各城市群的城市数量。CV值越大,则说明城市群内部的旅游隶属度差异大,各城市旅游等级差异大;反之,CV值越小,则说明城市群内部旅游隶属度变化差异小,各城市旅游等级差异小,城市群的旅游等级也比较协同,区域旅游发展趋于稳定状态。

(三)空间自相关分析方法

美国地理学家托伯勒提出的地理学第一定律认为地表空间的人文因素是相互联系的,且距离接近的人文因素的分布和扩散比距离远的更为密切[17]。旅游者在进行旅游活动时伴随着空间的转换,游客的流量分布在空间内不是随机的,而是具有一定规律的,因此除了经济协同和等级协同以外,旅游空间协同也是长江中游城市群的旅游协同发展的一个必要条件。空间自相关作为一种空间统计方法,用以分析同一个分布区内地理事物之间潜在的相互关系,本文以长江中游城市群各市的旅游者总人次为分析数据,运用空间自相关分析法,分别以全局空间自相关和局域空间自相关的方法得出Moran’s I指数来探究其在空间分布上的动态变化趋势和规律,计算公式如下:

其中:Pi为i城市的旅游者总人次,Wij为两个城市之间的空间矩阵权重,如果二者具有相同变化的趋势,则称之为正相关,反之,则为负相关。

三、长江中游城市群旅游协同演化特征分析

(一)模型计算结果

通过经济协同强度模型,结合源数据,得到长江中游城市群各城市2005,2010和2015三年的旅游经济平均协同强度,结果见表1。

表 1 2005、2010、2015年长江中游城市群旅游经济平均协同强度(亿美元·亿人次·min-2)

续表 1

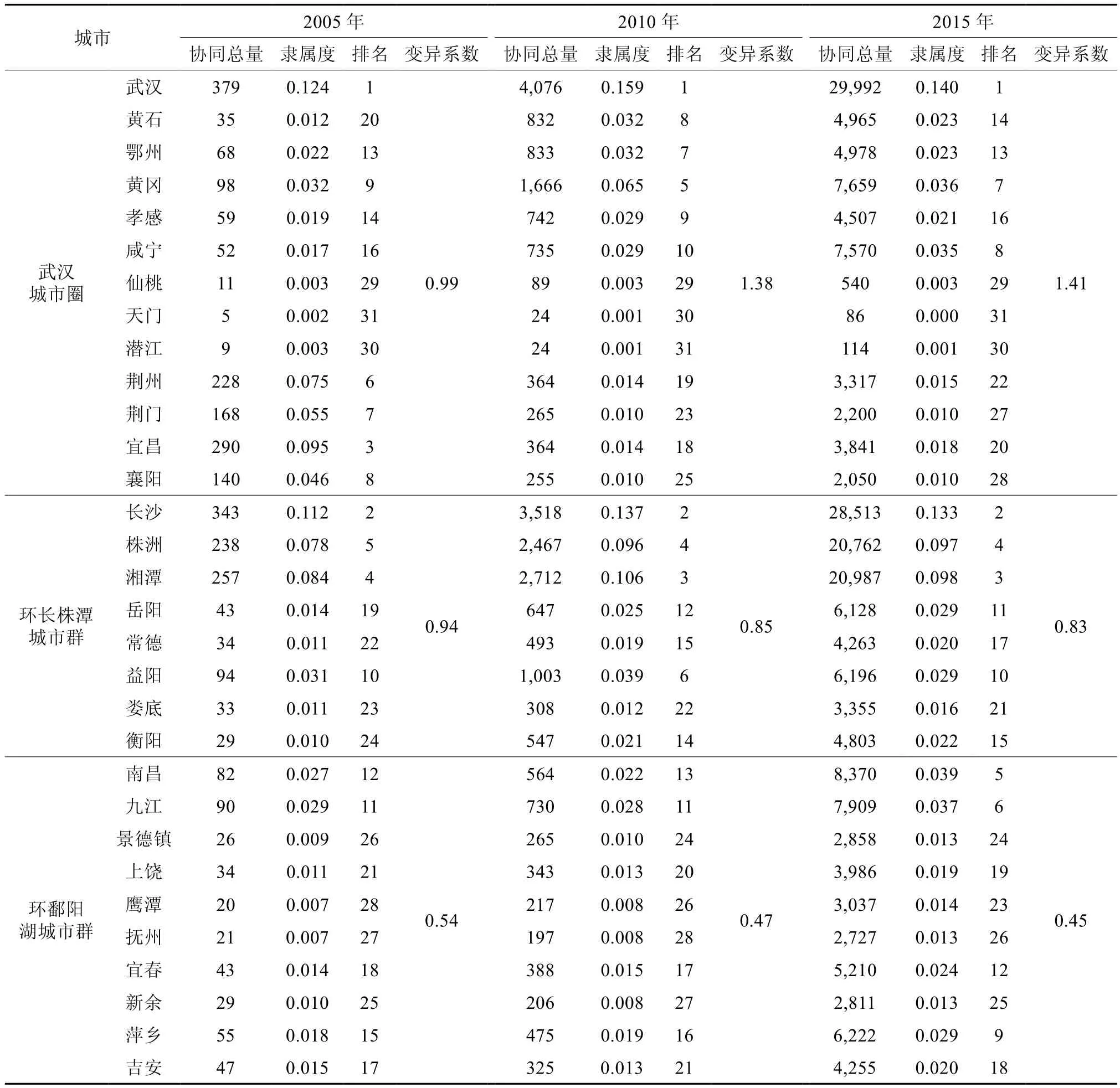

依据公式(2)(3)(4),计算得到长江中游城市群各城市2005、2010和2015年的旅游隶属度及等级变异系数,结果见表2。

通过空间自相关分析,计算得到长江中游城市群整体旅游空间自相关的全局Moran’s I指数,如图1。全局自相关只能说明长江中游城市群整体在旅游空间上的协同程度,但无法反映旅游城市各自聚类的的具体协同情形,因此计算长江中游城市群各城市的旅游空间局部Moran’s I指数,并在P=0.05的置信度下绘制 LISA 图来分析长江中游三个二级城市群旅游空间协同发展演变情况,如图2。

(二)长江中游城市群旅游协同演化特征

1.长江中游城市群旅游经济协同强度分析

通过表1可以看出,长江中游城市群各城市之间旅游经济协同程度差异化明显,具体从各城市群内部城市看,武汉市与其他城市的旅游经济协同强度都比较大,特别是与咸宁、黄冈、孝感、黄石、长沙与九江等城市;长沙市与其他城市的旅游经济协同强度较高,协同发展程度好,形成了以长沙为核心的旅游圈;环鄱阳湖城市群的各城市与其他城市的旅游经济协同强度则都比较低,但通过数据对比发现,相对于南昌来说,九江与其他城市的旅游经济协同程度相对较高,体现了旅游资源作为吸引游客的决定性作用,同时也与近年来当地大力发展旅游的政策分不开,这也是南昌在旅游发展模式和与其他城市进行旅游关联互动时急需改进的地方。

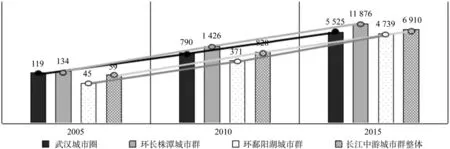

从长江中游城市群的旅游经济协同强度演变情况看(图3),长江中游城市群整体旅游经济协同强度稳步提高,增强趋势明显,但内部差异化明显。具体来看,环长株潭城市群旅游经济协同情况始终保持最好,充分发挥了城市群的旅游集聚效应;武汉城市圈的旅游经济协同强度次之;环鄱阳湖城市群的旅游经济协同强度最差且一直低于长江中游城市群整体协同强度的平均水平,使其成为长江中游城市群旅游经济协同发展最薄弱的一个部分。

2.长江中游城市群旅游等级协同分析

由表2可以看出,长江中游城市群大部分城市旅游隶属度基本保持稳定,只有个别城市旅游隶属度变化幅度较大。其中武汉、长沙始终分别

保持第一、二名的旅游隶属度,说明这两个城市的旅游等级高,对周围的城市具有较强的旅游带动作用,但同时也有抚州、鹰潭、仙桃、天门和潜江这样低等级的旅游城市。武汉城市圈各城市的旅游等级差异较大,增强了武汉城市圈旅游等级协同发展的难度;环长株潭城市群除了长沙市旅游等级较高以外,株洲、湘潭、益阳等城市的旅游等级也不低;环鄱阳湖城市群除南昌和九江以外,其他城市的旅游等级则都比较低,值得注意的是,南昌在近年来旅游等级快速提高,并且超过了九江,充分体现了省会城市高知名度的影响力。

表 2 2005、2010、2015年长江中游城市群旅游隶属度演变情况

图1 2005、2010和2015年长江中游城市群整体旅游空间全局Moran’s I指数

图2 2005、2010和2015年长江中游城市群局部Moran’s I指数四象限散点

图3 长江中游城市群2005、2010和2015年平均经济协同强度

从长江中游城市群的旅游等级协同演化情况来看(图4),长江中游城市群等级协同状况差异较大。环鄱阳湖城市群等级协同情况最好,并且旅游等级差异还在逐渐缩小,但其处于一种低等级的均衡状态,协同发展的同时也面临着提高经济协同强度的难题;环长株潭城市群等级差异介于三大城市群之间,旅游等级差异也在逐渐缩小,协同发展的形势向好;武汉城市圈等级协同最差,内部的13个城市旅游等级差异较大,甚至呈现出高低悬殊的等级格局,具体表现为武汉市旅游产业发展“一枝独秀”的现状[18],而且武汉城市圈的旅游等级差异还在继续增大,短时间内很难实现协同发展,但是等级差异增大的速度放缓,表明武汉城市圈在也在朝着旅游等级协同的方向发展。

3.长江中游城市群旅游空间协同分析

由图1可知 2005年、2010年和2015年长江中游城市群全局空间Moran’s I指数都为负值,用标准化统计量Z来检验其显著性,在P=0.05的置信水平下,Z值大于1.65,说明长江中游城市群旅游空间在整体上具有空间负相关性,在空间上未能形成较好的集聚效应,空间协同状况还有待提升,但Moran’s I指数表现出变大的趋势,说明长江中游城市群整体旅游空间正在向协同的方向发展,游客在区域内流动更加均匀。通过对图2分析可知,长江中游城市群旅游空间协同程度变化不大,空间集聚格局稳定,但内部差异较大。武汉城市圈旅游空间不集聚,旅游者的活动范围集中于极个别城市,协同状况最差;环鄱阳湖城市群的旅游空间以南昌为核心,呈现低水平的协同发展状态;环长株潭城市群则介于中间,空间协同发展状态比较稳定,处于协同发展瓶颈期,亟待突破。

时间序列上的各城市旅游发展空间分布没有太大差异,具体局部空间关联类型[19]和其演化情况见表3和图5。HH型如湘潭、岳阳等市,不仅自身发展较好,且周边发展也较好,这类城市应该积极与周围城市开展合作,实现优势互补,强化旅游溢出效应;LH型如天门、潜江、荆门等市,虽自身发展不好,但是周边发展较好,这类城市由于自身资源、经济实力和交通条件的局限性,未能很好地借鉴和吸收相邻城市的旅游优势,协同发展难度较大;LL型如黄石、黄冈、鄂州等市,不仅自身发展不好,且周边发展也不好,形成低—低水平的邻接格局,代表了长江中游城市群旅游发展落后的城市;HL型如武汉、宜昌、长沙和九江等市,虽自身发展较好,但周边发展不好,这类城市旅游发展水平较高,但是较高的旅游发展实力并没有有效地带动其周边城市旅游产业实现协同发展,甚至产生了虹吸效应。

图4 长江中游城市群2000、2010、2015年等级变异系数

表3 长江中游城市群旅游发展空间相关类型

图5 长江中游城市群旅游发展空间分布类型

四、长江中游城市群旅游协同发展影响因素

随着大众旅游时代的到来,长江中游城市群整体旅游产业实现了蓬勃发展,因此建立一种良性的协同发展机制对于长江中游城市群旅游产业的发展具有重要的推动和保障作用,然而目前的现实状况是其内部发展差异较大,毋庸置疑这是多重因素综合影响的结果,需要一一理清,在本质矛盾的基础上提出策略和建议,进而针对性地解决理想与现实的冲突,因此从自然,社会,文化三方面分析其影响因素,结合相关研究与现实情况,这些因素主要集中在经济发展水平、宏观政策制度、交通基础设施、历史文化基础和自然资源差异等方面,其旅游协同影响机制如图6。

图6 长江中游城市群旅游协同影响机制

首先,经济发展水平影响旅游经济协同发展。武汉城市圈内部包含13个城市,且各城市经济发展水平不一,尽管武汉的地区生产总值和旅游经济都高度发达,但依然无法将这种巨大的旅游中心溢出效应均匀的惠及到武汉城市圈内的其他城市,甚至呈现出两极分化的经济格局,旅游经济协同难度大,这也是武汉城市圈旅游经济协同发展的关键制约因素,因此武汉都市圈更应注重内部旅游大环境的改善;环长株潭城市群内部各城市保持着紧密的经济联系,城市群整体经济发展水平较高且最富有经济内涵,呈现出以长沙为核心,长株潭一体化发展,其余地市取长补短实现组团式发展的经济格局,旅游经济协同情况始终保持最好,充分发挥了城市群的旅游集聚效应;环鄱阳湖城市群经济发展水平整体较为落后,旅游投资能力有限,旅游收入主要集中在南昌和九江市,直接影响了城市群整体旅游经济的发展,使其成为长江中游城市群旅游经济协同发展最薄弱的一个部分。其次,宏观政策制度和交通基础设施对旅游协同发展的影响主要体现在旅游等级上。近年来,随着全域旅游和城市群协同发展导向的影响,长江中游城市群旅游年卡于2015年面向全国公开发行,使用范围涵盖武汉、长沙、南昌3城市29个旅游景点,打破了行政区划界限,提升了这三个城市的旅游等级。环鄱阳湖城市群等级协同情况最好,也是与环鄱阳湖城市群围绕“立足鄱阳湖、面向全流域、对接长珠闽、联结港澳台、融入全球化”的地方战略方针分不开。交通条件和旅游基础设施也是影响旅游等级的一个重要因素,长株潭城市群三地市之间开通了城际铁路,缩短了空间距离,交通的便利极大地促进了旅游者在此城市群区域内自由流动,旅游经济联系加强,城市群整体的旅游等级也相对协同,充分说明了设施和交通的完善能够带动周边区域旅游产业发展,此类地区往往也是区内旅游吸引物和区内外旅游者提供综合服务的中心[20],旅游等级高。最后,城市的历史文化基础和旅游资源差异主要影响城市的旅游空间格局。旅游产业的发展归根究底还是基于对旅游文化的消费,城市历史文化基础的多元化为游客提供了多样性的选择,长江中游城市群地域范围极大,包含了荆楚文化、湖湘文化、红色文化等鲜明的旅游文化,游客在城市间频繁的旅游活动必然促进旅游文化和空间的协同发展。旅游资源则是影响旅游空间分布的核心因素[21],但由于旅游资源的根植性导致了旅游资源不可移动,从而凸显了旅游空间整合的必要性,各城市要合理地对旅游资源进行规划与开发,挖掘潜在的旅游资源,特别要突出地方特色,同时梳理旅游客流量,引导旅游市场的协同发展,重点开发一级市场,积极开拓二级市场[2],精心培育潜在市场,展开不同旅游客源地之间的互动。

在城市群协同发展的宏观背景下,长江中游城市群整个旅游产业的协同发展受诸多因素的影响,着重反映在旅游经济、旅游等级和旅游空间层面,且这三个方面又在长江中游城市群旅游协同发展机制中相互渗透和影响。为了实现长江中游城市群旅游协同更好地发展,应着力构建中三角城市旅游圈(图7)。依托长江主轴旅游景观带,完善旅游产业链,协调好同行业之间的正式与非正式关系[22],强化旅游产业集群的经济效应,促进长江中游城市群旅游经济的协同发展;进一步加强武汉、长沙和南昌三个省会城市在城市群旅游协同发展过程中的示范、引领和带动作用,积极拓展高品质的旅游新业态和旅游智慧技术,激活新动能,然后逐步向周边城市释放这种等级影响力,推进城市群旅游等级的协同发展;在旅游空间协同方面尤其要改善长江中游城市群之间的交通条件,加强旅游基础设施建设,实现跨市界、省界的无障碍交流,打造城市旅游圈[23],形成主体多元,上下联动,整体协调的良好局面,推进区域旅游一体化和全域旅游的发展。

图7 中三角城市旅游圈的构建

五、结论与讨论

旅游的协同发展是旅游产业可持续发展的关键,未来城市发展的格局特征又是以城市群为主体形态的,在此背景下,城市群各城市之间的旅游协同发展具有重要的现实意义。本文基于城市引力模型,隶属度以及空间自相关的方法,选取2005、2010和2015年三个时间点的数据对长江中游城市群31个城市旅游经济、旅游等级和旅游空间的协同发展与演变进行了定量分析,并结合区域发展实际得到以下主要结论:从发展现状来看,长江中游城市群整体协同发展情况不容乐观,各次级城市群内部差异较大。具体来看,在旅游经济协同方面,环长株城市群协同状况最好,武汉城市圈次之,环鄱阳湖城市群最差;在旅游等级协同方面,环鄱阳湖城市群等级协同情况最好,但是处于一种低等级的均衡状态,环长株潭城市群等级差异较小、武汉城市圈等级协同最差,体现为武汉市“一枝独秀”;在旅游空间协同方面,武汉城市圈旅游空间协同状况最差,环鄱阳湖城市群的旅游空间呈现低水平的协同发展状态,环长株潭城市群则介于中间,处于发展瓶颈期。从演化趋势来看,长江中游城市群旅游产业的发展整体趋向协同;具体来说,武汉城市圈旅游产业协同发展的阻力主要是由于各城市旅游等级的不平衡,旅游等级的差异不断变大使武汉城市圈的旅游产业呈现单核式发展格局,不过变大的趋势减缓,协同的阻力减小;环长株潭城市群旅游产业各方面的协同程度都有提升,但产业发展到了一个瓶颈期,亟待转型与突破;环鄱阳湖城市群的旅游等级和空间则始终保持低水平的协同发展状态,并且波动不大,成为长江中游城市群旅游协同发展质量最薄弱的一个部分。长江中游城市群整体旅游协同发展影响因素众多,主要体集中在经济发展水平、宏观政策制度、交通基础设施、历史文化基础和旅游资源差异等方面。经济发展水平影响旅游经济协同发展,宏观政策制度和交通基础设施对旅游协同发展的影响主要体现在旅游等级上,城市的历史文化基础和旅游资源差异主要影响城市的旅游空间格局。应充分重视旅游经济、旅游等级和旅游空间三个方面协同发展机制,着力构建中三角城市旅游圈。

长江中游城市群的旅游协同发展是一个动态变化的过程,需要选取更多的时间序列对其协同发展趋势作动态评估才能提出更合理有效的协同优化策略,另外,在中三角城市旅游圈的构建中,缺乏对圈层空间结构空间尺度的分析与探讨,这也是一个需要不断深入探索的领域和方向。

[1]汤放华,汤 慧,孙 倩,等.长江中游城市集群经济网络结构分析[J].地理学报,2013,68(10):1357-1366.

[2]曹芳东,黄震方,吴丽敏,等.基于时间距离视域下城市旅游经济联系测度与空间整合——以长江三角洲地区为例[J].经济地理,2012,32(12):157-162.

[3]王圣云,翟晨阳,顾筱和.长江中游城市群空间联系网络结构及其动态演化[J].长江流域资源与环境,2016,25(3):353-364.

[4]郑 旗.长株潭城市群旅游协同发展研究[J].湖南社会科学,2013(3):148-151.

[5]戴学锋.旅游协同发展——引领京津冀一体化的重要力量[J].旅游学刊,2014,29(11):19-20.

[6]Borg J V D, Briassoulis H, Straaten J V D. Tourism and the city:some guidelines for a sustainable tourism development strategy.[M]. 1992: 305-318.

[7]Cavric B I. Integrating Tourism into Sustainable Urban Development: Indicators from a Croatian Coastal Community[M]. 2011: 219-265.

[8]Brouder P, Ioannides D. Urban Tourism and Evolutionary Economic Geography: Complexity and Co-evolution in Contested Spaces[J]. Urban Forum. 2014, 25(4): 419-430.

[9]沈惊宏,余兆旺,沈宏婷.区域旅游空间结构演化模式研究——以安徽省为例[J].经济地理,2015,35(1):180-186.

[10]卞显红,沙润.长江三角洲城市旅游空间相互作用研究[J].地域研究与开发,2007(4):62-67.

[11]侯立春,林振山,琚胜利,等.环鄱阳湖旅游圈旅游经济联系与区域发展策略[J].长江流域资源与环境,2017,26(4): 508-518.

[12]宣国富.江苏省国内旅游经济区域差异及演变[J].长江流域资源与环境,2012,21(12):1442-1448.

[13]曹芳东,吴 江,徐 敏,等.长江三角洲城市一日游的旅游经济空间联系测度与分析[J].人文地理,2010,25(4):109-114.

[14]王 斌,陈慧英.鄂西生态文化旅游圈旅游全要素协同发展体系研究[J].经济地理,2011,31(12):2128-2131, 2143.

[15]卢丽文,张 毅,李小帆,等.长江中游城市群发展质量评价研究[J].长江流域资源与环境,2014,23(10):1337-1343.

[16]何 胜,唐承丽,周国华.长江中游城市群空间相互作用研究[J].经济地理,2014,34(4):46-53.

[17]毛 焱,梁 滨.区域旅游空间认知与空间规划[J].湖北社会科学,2013(5):90-93.

[18]侯雪琦,谢双玉,张琪,等.长江中游城市群旅游空间相互作用研究[J].甘肃科学学报,2015,27(5):37-45.

[19]张雅杰,马 明,许 刚.长江中游城市群经济与生态成本空间演化模式分析[J].长江流域资源与环境,2016,25(11): 1679-1686.

[20]何调霞.长三角旅游中心地等级体系及其评价[J].城市问题,2013(4):37-41, 88.

[21]陈勤昌,夏莉惠,蒋 莉,等.中部六省重要旅游资源赋存的空间格局分析[J].中南林业科技大学学报(社会科学版),2017, 11(3):63-68.

[22]雒道政. 非正式交流机制下产业集群内有价值知识转移的影响因素研究[D].长沙:湖南大学,2014.

[23]张晓红.区域旅游经济圈影响力与空间格局分析[J].中南林业科技大学学报(社会科学版),2016,10(2):74-77.