口译修辞认知加工心智程序模型构建

2018-01-19李然

李 然

(西安翻译学院 英文学院,陕西 西安 710105)

引 言

传统翻译研究以翻译结果为目标取向,多对翻译结果进行随感式、印象型与体悟性的价值判断式研究,忽视了与翻译过程相关的后台认知以及翻译主体认知心理因素的研究[1]4。早期关于口译过程的研究大多是实验心理学或心理语言学研究范式。自20世纪六七十年代,口译研究开始在心理学框架基础上关注认知。随之建构的是口译的认知过程研究范式,释意理论盛行。自此,口译研究进入跨学科的实证主义研究阶段,与认知语言学、认知心理学、神经语言学和信息科学等学科相结合,进一步深化了口译认知过程研究。认知心理学维度下的口译跨学科研究发端于上世纪90年代,主要关注口译过程复杂的信息处理加工范式和认知心理机制(如注意力分配、记忆运作、先在的知识、经验体系与记忆系统的协作模式、双语平行激活与加工模式)。

作为一种跨文化认知心理活动和言语交际行为,口译不仅仅是语言层面的“语言游戏”,更是交际与思想层面的沟通与协商,是一种以概念化和深层认知机制为基础的“行为游戏”。从认知修辞的视角,这种“行为游戏”是一种以最佳关联链的构建和最佳口译效度实现为动机,以明示-推理交际为基础的双语修辞活动和过程,囊括了语义修辞、美学修辞和交际修辞,这也是口译修辞性的体现[2]6。

修辞性是维特根斯坦语言哲学中人类一切“语言游戏”的本质特征。而迄今为止,口译的认知过程研究的两个重要领域,即信息处理和交际活动,尚未能从认知语用的层面阐释以明示-推理交际为基础构建的非线性的、动态的口译三元主体间性关系(发言人-译员-听众)的认知本质。

这种口译三元主体间性关系的构建要求各个认知主体建构适切的心智模式和进行相应的思维模式的转换,这一切均是口译修辞性的体现。

一言以蔽之,仅从认知心理的视角解构口译过程的深层认知机制无法更好地阐释诸如口译主体间性活动模式,译员修辞心理的架构以及修辞策略形成等相关问题。现行的口译认知过程研究模型的理论维度亟待拓展,构建认知、修辞与口译交叉学科的研究范式势在必行。本文拟从认知心理学和认知修辞学的交叉理论视角对口译的修辞认知加工过程进行阐释,并建构其心智程序模型。

一、口译修辞的认知本质

口译过程重在传情达意,本质上是一种由修辞表达主体(发言人、译员)和修辞接受主体(听众)参与的人际修辞活动。口译修辞过程指的是口译修辞主体之间为了消解文化语言层面的屏障,达成理性与情感的相互融通而采用积极的元认知策略对临场信息进行概念化的过程。该过程旨在建构持续性的动态的主体间性修辞关系和修辞共同体,进行思想层面的“移情”与“认同”,并通过译员在思想及话语层面的积极修辞策略达成思想与情感的“同一”。

口译修辞过程内嵌于口译思维过程之中,以关涉人脑心智运作的认知心理机制为基础,其基本属性是心智体验性与认知功能性。所谓的心智体验性是指作为口译修辞主体的发言人、译员及听众均在口译过程中依据其先在知识、先在经验进行关联推理和语境识解进而参与动态的意义构建与概念连通,形成高效认知运作的一系列概念化过程。该过程涉及心智空间构建、临场的动态语境识解以及思维的解析与重构。译员将对其长时记忆中的语言文化知识图式与源语信息和口译语境系统在线互动引发的口译感知图式进行图式加工,实现跨心理以及思维空间的概念整合与连通,完成共享性图式的构建。

为了实现发言人、译员及听众等不同认知主体间的相互理解沟通,译员将持续不断地在不同的心智世界、思维模式间进行在线选择与投射,最终在新创的概念空间生成与源语信息和临场语境信息相关的新生概念结构和心理表征,并将其投射到语言层面,生成相应的语义表征和句法结构,这本质上就是一种通过话语修辞手段引发情感层面的移情,进而达成思想层面的“认同”或“同一”的修辞过程。

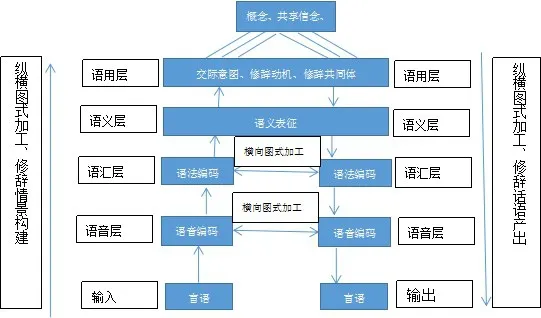

口译修辞的认知功能性主要体现在其通过主体间性修辞关系的构建引发不同的社会文化模式以及概念间的语用功能映射,进而实现各修辞主体的心智结构在概念层面的关联互动和激活连通。在口译双语并行加工的过程中,修辞认知能够构建言语理解所获取的概念与翻译表达的概念间的同一性,如图1所示[3]55:

图1

口译修辞认知加工包括与翻译理解相关的自下而上加工和与翻译表达相关的自上而下的加工。自下而上的加工是指由词到句再到篇再到语用,从微结构到宏结构、从词汇意义到语篇意义和交际意图及共享信念的构建过程,与修辞情景的构建和修辞动机的识别与重构相关。在该过程中,作为修辞主体的译员和听众结合在场和不在场的概念建构修辞情景,解构发言人的修辞动机,并重构为自身的修辞动机,完成与发言人间的主体间性互动,建构修辞共同体。自上而下的加工是指各修辞主体基于彼此的主体间性修辞关系完成认知语用层面的同化与顺应,生成具体的修辞策略,并通过元语用意识监控随后进行的由篇到句再到词,从宏结构到微结构、从语篇意义到词汇意义的组织建构,并最终产出修辞性话语的过程。

口译修辞认知加工的两种模式是并行的,相辅相成,涉及纵向的和横向的图式加工。纵向的图式加工产出语言构式、内容构式;横向的图式加工通过概念整合和匹配产出共享性的概念突显和修辞图式。

二、口译修辞认知加工操纵表征与心智程序模型

1.口译修辞认知加工意义协商过程概述

口译修辞认知加工的基本单位是临场概念,以概念整合为认知加工方式,以意义协商为操纵表征,其最终的修辞目的是引发各个修辞主体动态的明示-推理交际博弈,以构建连通式的概念整合网络。口译修辞过程所对应的概念整合过程关涉七个心智空间,即源语空间(effector space)、感知空间(perception space)、关联空间(relevance space)、语境空间(contextualization space)、理解空间(understanding space)、记忆空间(memorization space)和译入语空间(receptor space)[4]105-133。

作为认知单位的临场概念通过各个心智空间得到表征并形成概念突显,口译修辞的目的是通过跨空间的映射实现这七个空间的概念连通,这也就是通过意义协商达成心智的“同一”的过程。口译修辞过程中的意义协商是一种概念化的在线运作,指来自语境和主体的各类在场以及不在场的概念突显,通过跨空间映射连通、概念匹配及选择投射等认知操作进行心智空间概念合成运作,其结果是在理解空间让各主体生成易于被劝说的心智结构,并最终经由译员的记忆加工在译入语空间生成对各主体而言具有劝说性的修辞性话语。

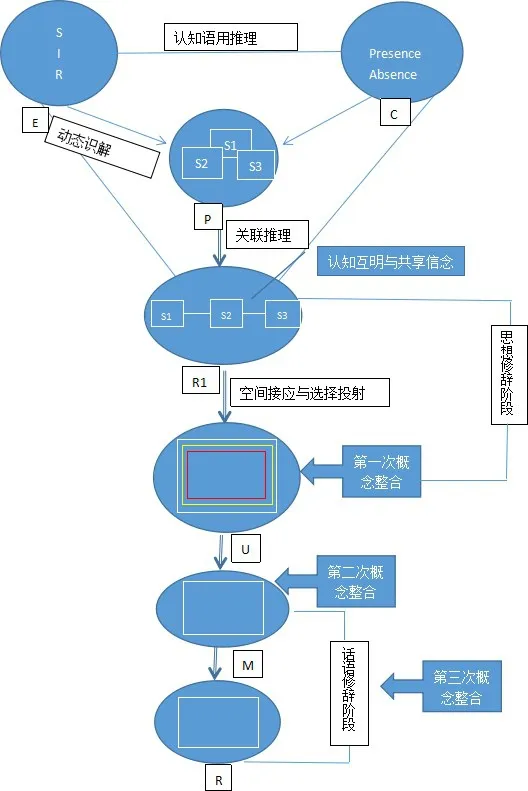

借鉴谌莉文所提出的口译概念整合思维过程的意义协商模型[4]106,现将口译修辞过程的操纵表征做如下诠释(如图2所示)。

图2

由图2可以看出,口译修辞的概念化运作是关涉各个主体语言、交际和经验范畴的意义协商,通过持续的意义协商,推动递进式概念整合思维进程[4]105。与谌莉文所建构的口译意义协商模型不同,本文所提出的口译修辞概念整合意义协商模型以源语空间(E)和语境空间(C)为基础空间,且口译修辞主体在上述七个心智空间中是共在的。

2.口译修辞认知加工心智运作模型

(1)源语空间

源语空间中的口译修辞主体包括作为修辞表达主体的发言人S(speaker)和译员I(interpreter),还有作为接受主体的听众R(receptor)。该空间的概念成分表征包括源语的符号表征和非语言符号表征(发言人流露出的副语言信息,如表情、口气和体态)以及源语的文化表征(包括源语所代表的社会背景、价值取向与思维方式)、源语所代表的情感表征(包括信念、态度和意图)和源语表达的语体和发言风格。值得注意的是,译语的文化表征和情感表征同样也是影响该空间源语表征构建的概念成分。以交替传译为例,发言人、译语受众和译员都会对彼此的社会文化属性、情感表征及接受能力作出实时的的预判。译员在交传开始的前翻译阶段,通过参考会议相关资料,通过元认知进行翻译控制,对发言人以及受众的文化表征、情感表征进行预判。因此,在源语空间,三方便有了建构主体间性修辞关系的意向,即修辞动机。

现以第十二届全国人大四次会议新闻发布会的现场口译实例为例,分析源语空间内口译修辞主体概念表征的互构模式。

大会发言人傅莹女士在会议伊始有如下的开场白:

例1:

原文:大会将严格遵守八项规定,保持良好的会风,大会全体会议向中外记者开放。

译文:The session will strictly fol⁃low the spirit of eight-point decision on improving Party and government con⁃duct and maintain healthy conduct.Ple⁃nary sessions will be open to journalist from home and abroad.[5]23

作为发言人的傅莹女士所传达的概念内容不仅包括由语符传递的符号表征,还有其庄重典雅的举止与话语风格为代表的非语言符号表征。傅莹的开场白中出现了蕴含源语文化和情感表征的词,如“八项规定”“严格遵守”和“会风”均是与中国的社会、文化和政治背景相关的语汇,表征的是中国共产党所倡导的政治价值观;而“严格遵守”和“会风”则突显了“规范”和“规矩”在中国社会文化中的重要价值和意义。“向……开放”则彰显了党和政府开明的情感态度。未加解释而直接使用上述与源语概念表征直接相关的语汇,傅莹发言前应该是充分考虑到了与会的听众均为有丰富的会议报道经验和职业素养的国内外新闻界人士。与译员一样,作为听众的他们往往会提前做好“功课”,查阅与所报道的会议主题相关的资料,包括发言人的社会文化背景,并揣摩其代表的社会文化主体的情感态度,做到对相关的中国政治文化动向了然于胸,做出预判。因此,不必浪费其认知资源对上述语汇进行进一步解释,这也是傅莹对听众的预判。显然,译员知晓译语听众具备一定的信息预测能力,因此将“八项规定”直译为“eight-point decision”,亦未多做阐释。由此可见,口译修辞三方主体对彼此概念表征的预测是“互明的”,这也是主体间性修辞关系运作的体现。

(2)语境空间

在语境空间,各类环境因素可通过在场(Pres⁃ence)和不在场(Absence)所共同构建的概念范畴得到表征[4]121。例1的语篇环境是傅莹就会议议程和人大工作回答记者提问,并回应海内外关注的热点问题。构建该语境所涉及的在场的概念,包括发言人、译员和听众的先在语音、语篇及语体知识(即语言框架),整个会场的传播情境(如接受信息的口译设备和电视实况转播工具、媒体云集的情景氛围、发言人发言时的神态及其传递的副语言信息等),还有三方互明的专业从业经历(即技术框架)和传播模式、交际情境和个人信息;不在场概念包括与中国社会、经济、政治国计民生相关的各类热点问题相关的国情与政策,如法律建设、国防军备建设、反腐倡廉等。发言人、译员和听众均有与上述不在场概念相关的概念框架,在在场语境概念的激活下,经过认知语用推理和跨空间映射,口译修辞三方主体相关概念框架内所有与源语空间表征相关的概念成分将在其心智结构中得到突显,并相互联系,互为补充,通过语用预设逐渐成为共享情境,这也是建构口译修辞情景的关键环节。

(3)感知空间

在感知空间,口译修辞主体接收源语的相关概念。以交替传译为例,将话轮传递给译者后,作为表达主体的发言人意欲在源语空间传达的与其语义意图、交际意图、文化心理、时代背景或价值取向相关的概念内容连同其对语境空间中的相关在场及不在场概念的预设一起被投射到感知空间,成为被其他主体接收的概念来源和其自身的感知突显S1。经由一系列动态识解和概念突显运作,包括对源语空间和语境空间相关概念内容S1的概念接应、概念评价、记忆激活及原型选择,译员实时构建一个动态的前知识框架,在感知空间获得与S1相关的感知突显S2,包括符号突显、文化突显、情感突显和语体突显等;与此同时,在译者接过话轮进行交传之前,听众也将通过动态的语境识解接受到由发言人传递的概念内容S1的一部分,并形成相应的感知突显S3,包括文化突显(如根据发言人的体貌特征、服饰大致推测其社会文化属性)和情感突显(如通过对发言人的发言表情、手势和体态的观察推测其副语言信息所蕴含的态度与情感)。

现以第十二届全国人大四次会议新闻发布会的口译实例对感知空间内修辞主体的感知突显进行说明:

根据基本假定,孤石B的倾覆表现为绕O的转动,孤石抗倾覆力矩主要由重力提供,倾覆力矩主要由外力引起。则孤石的抗倾覆安全系数:

例2:

原文:“军事化”这个词炒得挺唬人的,我觉得这个是不是有一点“语言霸权”啊?(傅莹答哥伦比亚广播公司记者问)

译文:The issue of militarization hasbeen hyped up.Thatsoundsmis⁃leading.It is a sort of language hege⁃mony.[5]25

该例中,针对有外媒报道中国扩建南沙岛礁将对南海和平与稳定造成威胁,傅莹意欲传达的核心概念内容S1包括其委婉谴责外媒对南海问题的报道夸大其词的语义意图和警示外媒刻意制造议题将威胁地区和平、误导形势的交际意图,这也是一种政治修辞。译员借助听觉渠道获得的语符信息和对发言人庄重严肃、不卑不亢的表情、语气和体态的观察构建感知突显S2,其中包括经过概念评价后激活的关于中国南海问题的政治文化背景知识框架和对于发言人情感态度的识解。而听众同样也有先在的关于南海问题时政要点的背景知识,因此具备一定源语语言能力的听众此时已经开始尝试根据傅莹义正辞严的语言表达和严肃凌然的体态举止识解其文化心理和情感态度,将其纳入先在的概念框架进行比对。

需要指出的是,发言人所投射的源语概念源S1与译者通过概念突显运作而获得的感知突显S2和听众通过语境识解形成的感知突显S3有重合之处,但未必一一对应。上例中来自于傅莹的源语概念源S1中的“军事化”和“语言霸权”的概念显然与译者和听众的先在概念存在范畴内涵和外延上的差异:发言人用这两个词将美国等西方国家对话语权的操控和霸权形容得非常清楚:为了维护领土主权部署必要的防御措施和军备实乃合情合理,将其夸大为“军事化”便是一种“语言霸权”,甚至是“军事霸权”。傅莹的话语修辞策略是以夸张回应夸张,让人印象深刻。但显然,受外媒影响,不属于中方“军事化”范畴的军事活动很可能在译语的政治文化中被定义为“军事化”,同样,中方定义的“语言霸权”也未必会在译语政治文化中有同样的内涵。因此,译员和听众必须通过心智加工将与发言人意欲传达的源语概念成分相关的感知突显投射到先在的概念框架中进行预加工处理,以最大限度弥合三方感知的概念突显间的差距,达成彼此间的传情达意,这是口译修辞认知运作的触发点。

(4)关联空间

经由关联推理,参与口译修辞的三方主体(发言人、译员、听众)开始建构认知互明:三方的认知环境开始出现重叠和交叉,共享一部分源语的概念内容,即共享信念。在例2中,三方经过感知空间的概念接应和比对已经明确了该话轮的议题为中国南海问题,而且中方和外媒所持的立场和态度有一定差异,需要进一步沟通,这便是三方的共享信念。此外,三方就交际意图达成共识,即在一定的社会行为模式(如会议)下有效地共享信息,就相关问题进行沟通。随后,基于“共享假设”,即具备对于交际对象的预测能力以及相互之间达到主体各方面相互知晓彼此对相关信息的了解这一基本条件,发言人进一步向译者和听众明示其信息意图和交际意图,列举了一系列美国在南海的军事活动,质疑外媒所提出的“军事化”有失偏颇。译员和听众根据共享信念选择性地加工在场和不在场概念,重构最具关联性的语境系统,达成语境互明:即将发言人的政治立场和情感价值取向为认知参照点,外媒听众建构的最佳关联语境是中方否认外媒提出的“南海岛礁军事化”,译员建构的最佳关联语境是“南海岛礁军事化”的不实报道是一种“语言霸权”,乃至“军事霸权”。口译三方主体据此在口译交际进程中在线架构关联空间R1。通过以情感对话、角色互动和意图融通为主要形式的主体间性运作,口译修辞三方主体达成认知共识(南海岛礁军事化问题中外有立场和观念上的分歧),在关联空间的三方概念突显,即对南海岛礁问题的不同认识和立场,实现了有序排列和概念连通,而其基础便是对南海问题分歧的认知互明与沟通的共享信念。

(5)理解空间

经过空间接应与选择投射,口译各修辞主体将与语境空间和源语空间的感知突显S1、S2、S3在理解空间U进行第一轮概念整合,其目的是通过最佳关联的构建生成不同于各自感知概念突显的新生结构——理解概念突显,其主要操作表征为图式加工,三方主体将形成各自不同的但又有同质性的理解概念突显,该概念突显是三方在主体间性互动的过程中进行图式加工的结果,如图3[3]61所示:

图3

要完成主体间性互动,构建修辞共同体和口译间性修辞关系,发言人、译者必须在三个图式上存在共享性,即语言图式、内容图式和修辞图式(三种图式分别用一个椭圆形表示);听众也要和译者共享上述三个图式。三者共享图式的完全重叠只是理想状态,大多数情况下是部分重叠[3]58-61。最终,译者与发言人间共享图式的构建是发言人和听众间共享图式构建的基础,二者的重合度直接决定了发言人与听众间在信息和交际层面的互明程度。

该空间内的概念整合或理解概念突显形成的关键是再认性同化加工:发言人通过再认性同化加工译员及听众接收源语信息后的语言或副语言反馈,形成对二者的情感与文化理解顿悟。在例2中,发言人傅莹有可能注意到译员及外媒听众在听到“话语霸权”后的面部表情或体态语言,并据此对自己话语结构、语体风格以及文化情感表达的适切性做出判断。显然,傅莹后来解读出了在场听众体态语言中的质疑,因此在后期列举了诸多美国在南海岛礁的军事活动来进行佐证。

通过对临场的语境信息进行再认性同化加工,译员形成对源语概念表征的结构理解顿悟、文化理解顿悟、情感理解顿悟和语体理解顿悟,达成与发言人间的意图对话,进行理解选择与理解判断,并做出恰当的理解决策。例2中译员要对发言人话语中的“军事化”和“话语霸权”进行再认性同化,识解其蕴含的发言人的政治文化立场和情感态度,并要通过顺应将其与自己的先在概念表征进行感知匹配,以形成最佳关联,促发向记忆空间的选择投射。此外,译员要通过概括性同化明确这两个概念在源语和译语中内涵和外延的差异,才能建构与发言人间的共享图式并形成与之相关的概念突显,这也是识别“话语霸权”中夸张辞格的标记性特征对发言人修辞性话语进行解读,并自下而上寻求与发言人修辞图式契合的关键环节。这一环节直接决定了译员在译语空间的思维重构过程中话语修辞策略的选取,即将这两个概念直译为“militarization”和“language hegemo⁃ny”,这是与发言人的修辞动机具有最佳关联同时又最大限度保留夸张辞格的标记性特征的译法。

基于共享假设,译语听众与发言人和译员共享一部分在场和不在场的语境信息,并与二者在彼此对相关信息的预测能力上有认知互明。因此,在理解空间,听众在交替传译发生前便开始捕获发言人传递的言语信息(假定其有一定源语语言能力)或非言语信息(包括面部表情、体态语言等副语言信息),并对其进行再认性同化和顺应形成预设的共享图式与概念表征(图2中渐变线所示),这也是其修辞性认知运作的初始阶段。

在理解空间,译员与发言人间共享图式的建构和理解概念突显的生成是实质性的,这二者与听众的共享图式与理解概念突显是听众预设的。听众所预设的共享图式和理解概念突显将在交替传译完成后在译语空间得到确认。在例2中,听众根据所掌握的信息对傅莹严正的态度和语气进行再认性同化,推测其所代表的中方对于外媒所报道的南海岛礁军事化问题的态度,也据此在自己先在的概念框架内做出顺应,明确两方概念性差异存在的可能性,并为后期在译语空间内弥合与发言人间修辞图式的差距做好准备,不至于仅摄取发言人修辞性话语(如话语霸权)中的语义表征,将其解读为正式的谴责而不是婉转的警示。因此,可以说,共享图式是建构口译修辞三方主体理解突显的认知加工方式和基础,口译主体间性修辞关系的构建并非译员倾一己之力便能成就,三方主体后台的修辞认知运作在过程中是共在的,相辅相成的。

(6)记忆空间

事实上,在译者对所有在场以及不在场的概念内容集进行深层加工的同时,发言人和听众一直在感知,并努力预测着语境系统的实时动向,并持续地从自身的角度对捕捉到的语境信息进行认知描写与概念化,并与译员一起在记忆空间将所形成的理解概念突显与自身长时记忆中相关的符号记忆、事件记忆以及经验记忆进行第二次整合,形成记忆突显。

(7)译入语空间

最后,在译入语空间R,口译修辞进入到了转换合成阶段,相关修辞主体将在该空间完成思维预期(anticipating)、思维沟通(linking)和思维重构(reformulating)后完成最后一轮的概念连通与整合,也是口译修辞的言后取效阶段。

在该空间内活跃的修辞主体主要是译员和听众。译员将形成与译语语言、语境和语体相关的思维预期。通过双语并行加工,译员将完成语言思维沟通,即源语和译语语音、词汇、词义等信息的概念连通,形成语言、语境、语体思维重构等思维顿悟,并将脱离源语外壳的概念内核进行自上而下的图式化加工,由修辞到内容再到语言,口译修辞也将被推进至话语修辞阶段。

在该阶段,译者的双语并行图式化加工将整合源语和译语相关的语境,并在弥合与发言人修辞图式差异的基础上,在译语的语言图式内还原与译语有最佳关联的源语概念表征和语言表征。在口译修辞话语产出后,作为接受主体的听众也将完成思维沟通和思维重构,自下而上解构译员产出的译语修辞性话语涵盖的语言、语境以及语体概念内容,并与自身相关的语言图式和内容图式、修辞图式进行匹配,进而完成后期的思维重构,提取与自身具有最佳关联性的语言、语境以及语体信息,在先在的相关概念框架内完成概念整合,建构与源语相关的思想以及概念层面的“同一”。

结 语

口译修辞过程包括思想修辞和话语修辞两个阶段,关涉作为表达主体的发言人和译员与作为接受主体的听众临场性的后台认知加工。口译修辞认知加工以口译修辞主体间动态的主体间性修辞关系构建为基础,以各修辞主体在认知语义层面进行的概念整合、图式加工和在认知语用层面进行的明示-推理交际以及关联性构建为操作表征。本文阐释了口译修辞主体形成与口译修辞相关的心智模式过程,并初步建构了口译修辞过程中各主体心智模式的交互模型,但其实证效度尚需在后期大量的口译实践过程中进行验证。

[1]吴文梅.口译过程认知心理模型构建[M].厦门:厦门大学出版社,2015.

[2]龚光明.翻译认知修辞学[M].上海:上海交通大学出版社,2012.

[3]颜林海.翻译认知心理学[M].北京:科学出版社,2015.

[4]谌莉文.口译思维过程的意义协商模式[M].北京:中国社会科学出版社,2011.

[5]刘宇飞.文化翻译观视角下中国特色表达的翻译策略研究——以第十二届全国人大四次会议新闻发布会现场口译为例[D].北京:北京外国语大学,2017.