根植教科书,在整合中提高高三生物复习的有效性

2018-01-17吴久宏

吴久宏

摘要 阐述了高三复习课要紧扣课本找准知识的前后联系,加强知识的整合复习,找准能力“提升点”,设置逻辑关联的“问题串”,从而提高复习效率。

关键词 教科书 生物复习 教学有效性 复习课

中图分类号 G633.91 文献标志码 B

复习课不是新授内容的简单重复,如何在复习课上激起学生对熟悉文本的学习兴趣,提升学生对知识的理解及运用能力。教师要有敏锐的目光,智慧地捕捉当前内容与此前、此后各章节知识要点的内在联系。通过教师有效的引领、示范,引导学生复习要扎根教科书,找到知识的“交汇点”、能力的“提升点”,才能提高复习的针对性和有效性。下面以“DNA是主要的遗传物质”一节为例,谈谈笔者的做法。

1找准知识的“交汇点”,注重知识的前串后联,提升学生对知识理解的完整性

纵观历年生物高考试题,在坚持“能力立意”的命题原则同时,更侧重围绕一个“信息主题”进行多层次考查,就对考生是否能建立相对完整的知识结构提出了更高的要求。这就要求教师在复习过程中要能找到知识的“交汇点”,寻求知识的融通,进行知识间的比较、整合,加深学生对知识完整性的理解。“DNA是主要的遗传物质”一节与必修一中的“组成细胞的化学成分”、必修二中“DNA的分子结构与半保留复制”“基因控制蛋白质的合成”及必修二“免疫调节”等内容紧密相关。

譬如,在“细菌的转化实验”这一部分,教师要启发学生思考:细菌转化实验属于可遗传变异中的哪一种类型;此外,在“噬菌体侵染细菌的实验”复习时,教师要紧扣必修二“DNA的半保留复制”及“基因指导蛋白质的合成”这两个重要知识点。教师可结合学生和教学实际,找准知识的“联接点”,穿针引线,和学生一起编织、完善“知识网”,追求知识的科学性、完整性、系统性及逻辑性,使生物学复习既有横向联系,更有纵向深入。

2挖掘能力发展的“提升点”,培养学生的学科素养

部分教师在复习课上仍停留在知识的归类、规律的总结层面,然后让学生去“背”、去“默写”,这是一种低层次、低效的复习。生物学科是一门“理科”,而“理科”应该要“讲理”,要追溯知识的发生和形成过程,这就呼唤教师要精心设计课堂,努力还原生物学科的理科属性,训练学生的科学思维、科学方法、科学精神。这样方能使学生触类旁通、举一反三。本节内容有丰富祥实的科学史料,教师在复习课上充分挖掘,提升学生的实验设计能力。

2.1艾弗里证明DNA是遗传物质的实验的拓展提升

艾弗里等人为了弄清转化因子的化学本质,开始对含有R→S转化因子的s型细菌的抽提物进行分离、纯化工作,实验基本操作可用图1表示。

对于这一实验,笔者指导学生进行了两点提升:

(1)实验思想的提升。本实验充分体现了“单一变量”“对照”的设计原则,1~5组实验间相互对照,增设第六组实验更具说服力:说明促使R型菌转化成S型菌的确实是S型菌的DNA起的作用。

(2)實验方法的提炼。对于艾弗里的“S型菌的DNA+DNA酶+R型菌培养→只有R型菌”这一实验,教师引导学生去思考:这一实验对于探究“某种病毒的遗传物质究竟是DNA,还是RNA”,有何启发?

学生悟出:借助“酶解法”设计实验,探究某种未知病毒遗传物质是DNA还是RNA,观察是否增殖即可证明。

2.2肺炎双球菌转化实验和噬菌体侵染细菌实验的宏观比较

教师要充分利用好这两个经典实验,在科学史的解读中,加深学生对理科实验设计思路、手段及科学性的理解。教师可引导学生进行以下比较。

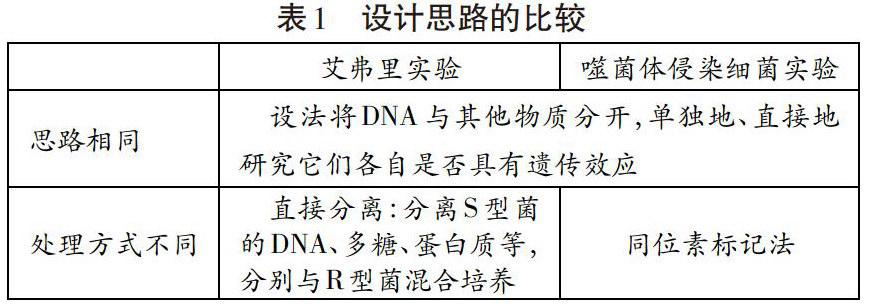

(1)设计思路的比较见表1。

(2)实验结论的比较:

肺炎双球菌体外转化实验的结论:证明DNA是遗传物质,蛋白质不是遗传物质。

噬菌体侵染细菌实验的结论:证明DNA是遗传物质,不能证明蛋白质不是遗传物质,因为蛋白质没有进入细菌体内。

这两个实验结论的共同点是:两个实验都不能证明DNA是主要的遗传物质。

3“问题串”驱动,引领学生递进分析、品读课本

“噬菌体侵染细菌的实验”是文本设计的高潮之处,对于感悟科学家探索的历程显得尤其重要。本部分又是学生学习的难点之处,“同位素标记法”“搅拌”“离心”“保温时间”等诸多技术的细节让学生感到疑惑。教师可以“问题串”作驱动,引领学生走向“柳暗花明”。“问题串”设计如下:

①艾弗里的转化实验后提出:DNA才是使R型细菌产生稳定遗传变化的物质,为什么还要做噬菌体侵染细菌的实验?

②有没有完全纯的材料可用来转化呢?

③细菌和病毒那么小,用肉眼是无法观察到的,那么科学家怎样才能知道DNA进入到细菌细胞内,而蛋白质没有进入的呢?有办法吗?

④如何标记才科学,更有说服力?

⑤用含有同位素标记的噬菌体去侵染不含同位素的细菌,结果将会是如何的?

⑥在培养液中,没有办法发现“32P位于细菌内,而35S位于细菌之外”。有什么办法能够知道呢?

⑦用32P标记实验时,上清液中也有一定的放射性,原因是什么?

⑧用35S标记实验时,沉淀物中出现少量放射性的原因又是什么?

⑨根据这个实验你能得出什么结论?

教师引领着学生沿着上述问题串进行探究,层层深入地分析问题,使学生在分析和解决问题的过程中建构知识框架。在这一过程中,教师要适时地“投石”,激起学生思维“千层浪”。

4结语:复习课根植课本,方能枝繁叶茂

“回归课本”的口号容易喊,真正做到位的教师很少。在复习课上,学生存在两种错误的倾向:①过分依赖教辅资料,不抓住课本,搞题海战术,无休止地开辟“第二战场”,舍本逐末;②对“回归教材”认识不到位,只是泛读教材,未用心精读。一轮复习时,学生要全面阅读教材(广度、深度),查漏补缺,彻底扫除知识结构中理解上的障碍。在这一基础之上,再对各章节知识进行梳理和归纳,使知识系统化,网络化,为全面而准确地记忆打下可靠基础。

(1)研读教科书的正文:

①描述事实性知识的术语、数字和符号;

②经典实验及其研究的方法;

③表述概念要素、原理要点、理论观点的主题词、短语或短句。

(2)阅读课本中辅助学习资料,深化理解、拓展视野:

①“本节聚焦”(梳理章节主要内容);

②“为什么?”“思考与讨论”(促使积极思考);

③“想象空间”“相关信息”“科学方法”(有利于扩展知识面);

④“与生活的联系”“与生产的联系”“科学·技术·社会”(将相关知识深化和应用)。

(3)指导学生阅读本章小结和课后题。很多教师认为课后题在高一、高二学习时已经做过了,所以一轮复习过程没有必要再做了。其实,有些课后题是备考的素材,不但检查学生对知识的掌握情况,还能反映出学生对知识的理解情况,在一定程度上反映出学生的思维方式。“本章小结”是对本章各小节重点内容的高度概括。学生通过对“本章小结”的学习,有利于教科书掌握学习的重点,同时还有利于建立知识之间的联系,使所学知识小范围内的系统化。

总之,教师带着学生再看相同的风景——教科书时,要改变看的方式,改变看的顺序,改变看的角度,改变看的深度。在复习课上,通过教师有效的引领,学生带着知识线索的贯穿性、学科思想的整体性重新审读课本,对已学内容进行综合、归类、转化和辨别,挖掘、拓展知识的内在联系,把所学知识融会贯通,对知识的掌握更加准确,从而提高运用知识解决实际问题的能力。