高友林的油画探索

2018-01-15全山石

全山石

与高友林相识已有半个多世纪了。一九六〇年秋我刚从外国留学归来,任教的第一届本科生中有从美术学院附中毕业生中选拔出来的优秀生,高友林就是其中之一。在业务上他一直是班上的佼佼者,聪慧、活跃、十分帅气、具有艺术天赋,是个很有发展前途的年轻人。可是当他毕业分配那年正是“文革”前夕,分配工作很不理想,大部分学生分配到边远地区,而且业务不对口,高友林被分配到甘肃玉门关的一个电影院里工作。艰苦的生活环境和工作内容与他所学到的专业很不相称,这给一个从小在江南成长的小伙子带来前所未有的考验。但当他能冷静地面对现实,没有丧失意志和信心,也没有放弃对艺术的追求。相反,使自己锻炼得更加坚强和成熟。“文革”后,他有幸被调回江南,回到母校浙江美术学院任教。经过长期生活磨练的高友林,与学生时代大不相同,成为一个沉著、稳重、具有独立思考有自己见解的青年,但他那爽直、坦诚的刚毅性格依然如故,对艺术的追求也不减当年。

改革开放后,一次阿尔及利亚之行,成为高友林艺术创作的重要转折点。那是一九八四年的春天,他由国家派遣到阿尔及利亚作文化交流和访问,在那里参加一个国际展览会。高友林的油画作品《桥》荣获金奖,得到广泛关注。这不仅是对他艺术成就的肯定和鼓励,更使他在日后的艺术发展得到重要的启示。他深深意识到要使中国油画在世界油画之林突现,就必须是自己的作品具有中国民族气节和民族特色。高友林感慨地说:“如果我们中国人画的油画完全和西方人一样,那就无所谓‘中国油画’了。”回国后,他开始默默地探索油画的民族特色、民族精神以及个人风格。

“油画民族化”问题一直是我国许多油画家所关注和探索的问题,尤其是新中国成立后不少油画家进行油画民族化的尝试,有的借鉴中国年画的单线平涂,有的将水墨韵味融入油画中,也有在油画上盖印章的,更多从民间壁画和民间艺术中吸取样式。高友林对“油画民族化”问题有自己的理解。他不是简单地从表面样式上把西方油画“化”成中国样式,而是从产生艺术的根子着眼。他认为任何个人风格乃至民族风格都是自然而然从艺术实践中生发出来的,以各种不同方式去转译、解释自然。艺术家以手中的媒介创造性地将个人知觉和自然对象转化为艺术形象与艺术作品,而说创造的艺术形象不是简单地加个民族符号,而是应该融化在精神内涵中。在他的《弘一法师》和《黄宾虹》这两幅立轴式的油画肖像中,就典型地体现出东西方艺术的激荡和融合,自然而然地具有了东方淡雅空灵、宁静致远、禅意弥漫、境界微茫的民族精神,而又不失油画本体语言的意趣。

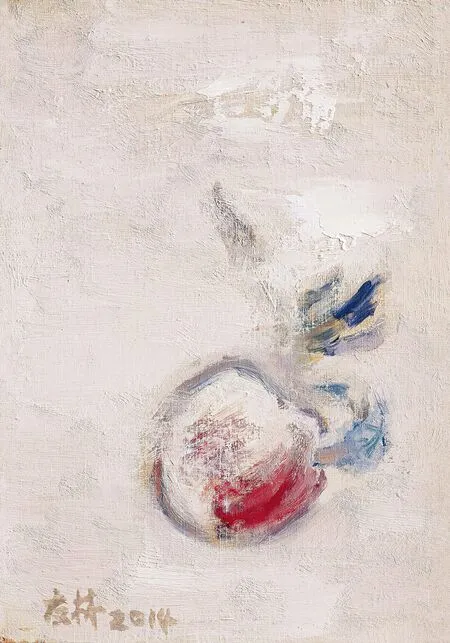

油画这种媒介有自己独特的本体语言和表达方式,有自身具有的特性和局限性。其实任何媒介都存在局限性,都不是无限的,艺术家只能在它的局限性中充分掌握和发挥它的特性,这才是我们应该懂得的基本原理。对油画本体来说,它的特性首先是色彩。诚如色彩理论家欧罗·德·皮勒(Roger de Piles)所提出的:色彩是使绘画区别于其他艺术的根本所在,绘画中的明暗也是色彩。高友林在油画探索中吸取民族元素和图式时,始终以油画语言重新阐释其色彩与构形之美,色彩与材质交织所产生的美,以及色彩与运笔所形成的笔触交融中体现出来的美。他甚至坚信油画通过色彩强调情感的表现力量,从而进一步体现“精神性”。他的《果桃》系列静物画和一批以西北景观为题材的系列风景中体现出色感、质感和触感的自如表现。

高友林在油画探索中特别重视中国传统艺术中的“意象性”和“精神性”。他的作品中不是简单地将中国绘画元素和符号加以运用,而是在领略传统绘画中的各种元素和精神,并融入到画面的构图、造型、色彩、笔触里,体现的是一种精神情绪,创造一种具有视觉冲击力的艺术形象。这种艺术形象犹如齐白石先生所说的“似与不似之间”,这也是对写实绘画最精辟的诠释。

高友林的油画探索是从写实油画的艺术规律入手,在坚守和发挥油画本体语言的基础上,从生活中汲取灵感,从中国传统艺术中吸取营养,在艺术实践中自然而然地生发出具有民族特色、个人风格和时代精神的中国油画。相信高友林在日后的艺术实践中,以他刚毅的性格和精益求精的精神,一定会有更大的发展,画出更完美的作品,为中国油画增添光彩。

高友林 弘一法师

高友林 荷

高友林 黄宾虹

高友林 桃

高友林 桃

高友林 桃

高友林 荷