书写作为在生成状态的生命体:论邱振中的书写实验

2018-01-15姜丹丹

姜丹丹

邱振中先生二〇一五年三月于中国美术馆举办的个展以“从起点到生成”为题,在这个主题性理念当中,包含未完成、尚待生成的理念;这种处在过程中的“生成”理念对应邱振中这三十多年来进行的中国书法的当代可能性的探索。在展览标题里的关键词“生成”的英文对照的“formation”表示“形成”,似乎对应形式的某种固定化,或许不如进行时的“becoming”(生成、流变)的说法更恰当,或可更好地与邱振中的创作理念契合在一起。从这一点来讲,首先,邱振中的书写实际上是经过不断的风格演变之后通于形,也通于无形,在生成、流变的过程中通于具体的世界当中的各种部分。关于邱振中的书写创作的理论思考会普遍涉及到比如一个历史性的问题①参见曹意强《论邱振中的实验书法》、丘新巧《以鲜血为名:对邱振中的一个观察》,载《邱振中 :起点与生成》,第227-234、249-262页,北京 :西苑出版社,2015年。本下同,即在经历了二十世纪一次次的革命之后,在传统文化的断裂与其延续之间是怎样的关系?在当代的文化语境当中,像邱振中同时进行书法理论探索与创作的艺术家很自觉地、清醒地意识到这种断裂,即现代性的冲击所带来的历史观抑或美学观念的历史、造型的手法方面发生的“断裂”,传统的断裂与当代艺术家所要传承和再创造的,在面对断裂与延续之间发生怎样的细微与复杂的关系,这是面对邱振中先生的书法实验首先会提出的一个问题。

邱振中先生的书法实践的探索恰恰可以给我们很好的范例,启发我们去思考关于文化身份的再创造的问题。他作为一个书法家,其实首先是从自身身体的模式,也就是身体性的一种创新,反推到“以身感知”的模式当中。在邱振中一九九八年创作的“待考文字系列no.9”里,他选择的字形几乎已经摆脱先秦古文字的原型,而是进入另一种极富身体感的节奏运动之中,这不仅仅体现在空间疏密有致的节奏布局里,而且潜入和活跃在每一个字的身躯之中,乃至于右下方的一些字本身就如同跃然纸上的舞动的身体。在这样从“身体感”重新出发的创造性经验的出发点中,实际上在我们所要面临的二十世纪的思想史或者尤其是投射在艺术史中的“体”和“用”的关系得到重写,其中涉及的中西的模式都已经不再是割裂的、对立的,邱振中既做了非常清晰的从内部的区分与体味,使得不同的范式在更深层次上做深度的接通,或者说他正是在探索一种传统的创造性转化之路。

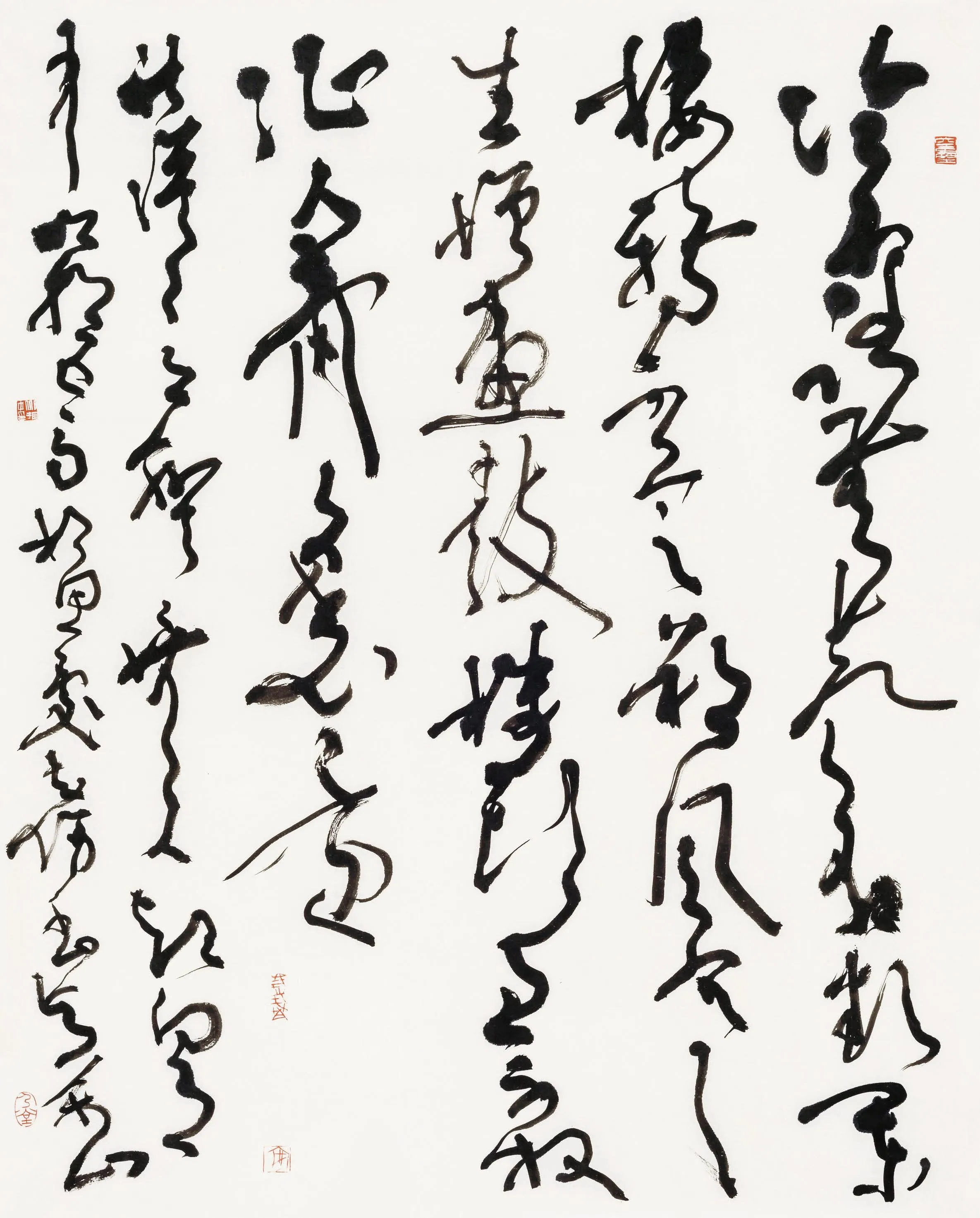

因而引出一个关键性的问题,在经历艺术的创造性转化的时候,究竟对应的创造性的主体性是处在怎样的状态呢?尤其如沈语冰老师前面提到的,邱振中在二〇一五年创作的给人震撼的“山海经·前传”系列作品显现出非常特殊的形态,这恰好呈现在进行创造和转化时候的主体性是在尚未固定的、尚待生成的,甚至处在一个“萌芽”状态的主体性,也就凸显出处在不断更新的生成过程中的一种主体性。于是,这样包含创造潜能的主体性与瞬息万变的宇宙间的具体事件是可以接通的。所以,在邱振中最初创作的“待考待考文字系列”当中,在我们还不能够明确命名的一些先秦古文字的考古文字当中,已经初步透露出像后来二〇一二年空山系列(当中的尝试,而空山系列将待考证的文字与具有抽象水墨状态的写意画进行更洒脱、更畅快的拼接,甚至有不同形式的穿插。在这个过程中,邱老师进行了各种不同形态的一些书写尝试,以至于不太确定各种异质的影响(比如传统水墨与马蒂斯的绘画)彼此之间的关系又是怎样的。在他进行文字与图式相拼接的时候,或许与当代艺术家尚扬的“大山水”、张大我的“徒手线”等创造性实验形成一些可以沟通的方面,但却始终展开具有署名“邱振中”的独特的艺术尝试过程。

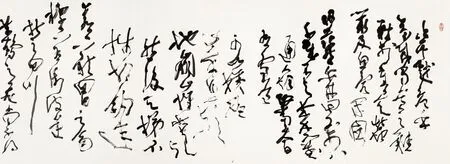

实际上,自二〇〇五年起,邱振中先生的书法同时处在形与心境的书写之间,正如沈语冰老师那一句题献给他的作品的恰当、到位的话所形容的,“既是书也是画”①参见沈语冰《书画之间:邱振中水墨作品印象》,载《邱振中:起点与生成》画册,第235-240页。,而历经十年的介于书法与抽象画之间的探索之后,他如今的作品又既不是书、也不是画,而或许代表一个新的生长点。我们可以从这个生长点的问题来继续往下讲,探讨邱老师的这种不可替代的自由生成的过程究竟如何体现一个书法家自身的创造性生命的转化生成,而试问他的作品构成为一个当代书法的创造性范例之生成的奥秘。

邱振中的书写到了新近的二〇一五年创作的《山海经·前传》系列中,其实也启发我们回溯到汉语象形文字的源头,在汉字最初的源头,也是对一个具体事物进行象形勾勒的尝试的过程,也许可以和邱老师所创作的这个系列相沟通:如同对某一种奇异的远古生物的解剖中呈现的骨骼,亦如同每一种都是轮廓尚不清楚、形态不明的原始“浑沌”。这回应他在二〇〇〇年信手所画的《渡》,那从起初画马非马到放弃对形态的摹写、用书写呈现形态含混的不知如何命名的生物体,既如在临界状态的创造性书写的形象,亦让人想到他先前二〇〇三年(之间相隔十二载)对于行将凋谢的干枯的百合系列的描写(《状态-VII》之三),似乎他的笔墨所记录的百合花的每一个细节都处在即将消散的姿态之中,也是我们外在的肉眼和内在的眼都看不见的在消散的过程之中,对于不可能书写的因素进行草书笔触的架构与非架构之间转化的可能性探索。所以,这样的线条就触动了在具体的生命在场当中所包含的不可见的、正在消散的力量的一个沟通的尝试。当然,我们会想到,通过邱振中对于“生成”的过程性的一些理论表述,我们会联想到比如现代的抽象大师康定斯基(Wassily Kandisky,1866-1944)提出的对于“点-线-面”的生成创造过程的说法②参见[俄]康定斯基《康定斯基论点线面》,罗世平、魏大海、辛丽译,北京:中国人民大学出版社,2003年;《艺术中的精神》,余敏玲译,重庆:重庆大学出版社,2011年。,在其中,他讲究从抒情抽象(重视内在声音)到几何抽象(不同感官接受并传达造形之共同性)再到有机形体的抽象(回归事物独特、原初的本质性)的过渡,最终用整体构成的方式,减少“物像”的限制,趋近“物内的真实”。“点”是初始的时刻,对应仿佛完整、浑沌的状态,伴随身体性的加入,“点”进入移动的轨迹,“线”因而在运动中产生,获得打开、拓展的生命,需要继续把创作的潜力转化为“面”的层面上的活力场,也从物像的阻碍中进一步解放,将元素之间的张力精确合于法则,又超出法则,于是,这不再是原初的浑沌,却呈现出一个作品的“成熟生命的所有特质”的丰富性。在重读康定斯基的理论时,邱振中以他所体会的中国书法的书写特性提出弥补其理论视野缺失的创见,他在论文“书法中的书写性与图形生成”中写道:“1923年出版的康定斯基的《点、线、面》,是视觉艺术形式分析的开山之作,书中对视觉图形的构成元素-点、线、面进行了细致的分析,但是整个著作里没有任何一处提到线条自身的变化和线条内部的运动。原因很简单,整个西方艺术史中,艺术家从来没有朝这个方向去努力。[…]西方的线条仅仅是推移,而中国是内部和外部运动叠加在一起,所以它的变化更为丰富。中国书法是世界上变化最丰富的徒手线的集合,而在草书中,速度、节奏、质地变化域限的广阔,使它成为世界上一切徒手线中的极致。”③邱振中《书法中的书写性与图形生成》,《东方艺术》,郑州:河南省艺术研究院,2016年第8期。但是,邱振中先生所要探索的关键在于,我认为不限于现代意义上的“抽象的精神性”,而恰恰是要在书写实验中更加把这种抽象的精神性拉回到物质的、具体的层面,用书写的线条以及其内在的变幻接通每一个瞬间、每一个日常的细节,也传递出接通无限之境的可能性。因此,这其中的巧妙的悖论在于,邱振中用一种进入到事物内部的书写方式,进行一种非物质化的带有风险的探索,在这种书写的实践当中,形态与线条的转化,可谓是一个根本性的出发点。

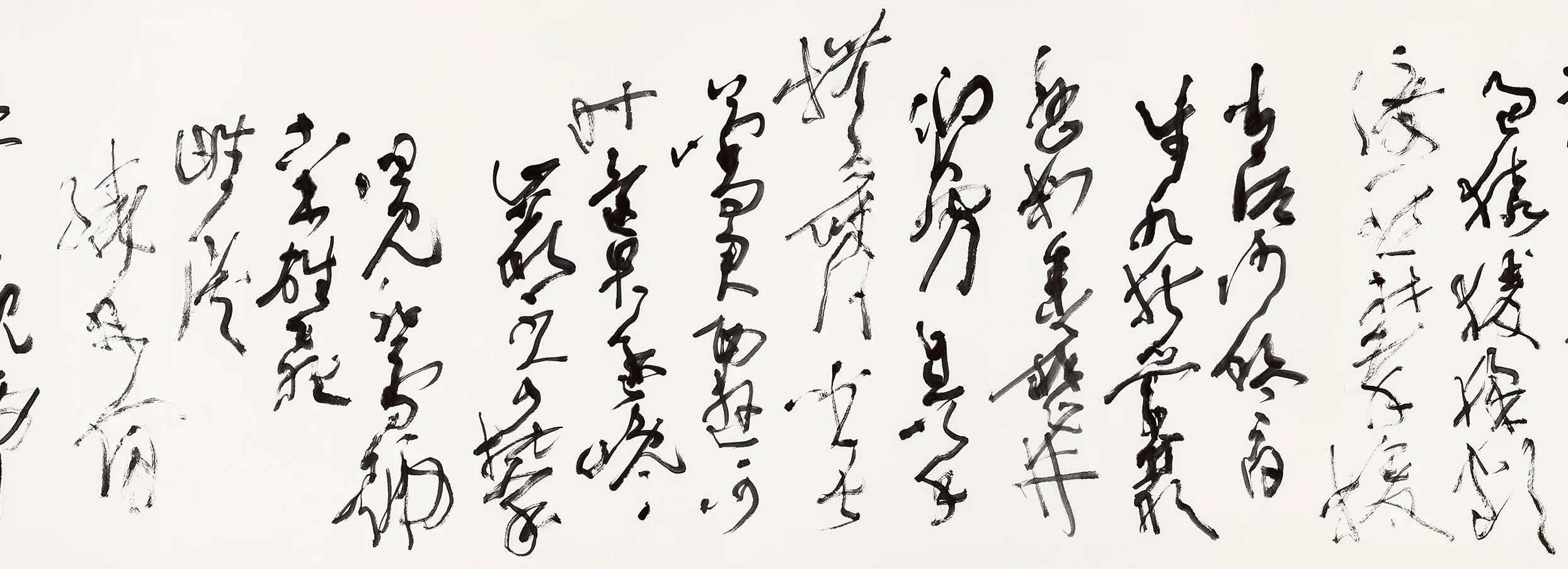

邱振中的书写方式充满对于传统的多重方式的解构,首先进行解构、重组和转化之后,再进行探索和创造、再生的过程,这样的方式正如对进入早晚将要凋谢的绽放过程的百合花进行多次的、看似反复然而物的每个细节都绝对不同的书写(《状态-VII》之七、九),是对其中的线条关系进行极其简洁、却又充满变化张力的探索,每一道笔触都拥有一种舞蹈一般的这样一种崭新的姿态。这让人联想到带给我们不断生成姿态的经典书法作品,比如张旭(675-750)狂草的流动奔放,邱振中写道:“张旭的奔逸,是对线条所有的变化技巧精熟把握后的放纵”(邱振中,“张旭·黄庭坚·倪元璐—草书三题”④邱振中《张旭 黄庭坚 倪元璐——草书三题》,载《神居何所》,北京:中国人民大学出版社,2011年,第1-15页。)。邱振中的书写与其说对一些古典大家的草书作品进行模仿,不如说从内部深度加以体味之后解构,重新地生成,如果说书法恰恰是以一种正在运作的力量体现一种流变生成的生命姿态的话,邱振中力图打破边界的方式重新创造一种自如、敞开的生成状态,这样的状态恰恰是非常深入地体现出当代书写的创造性活力,也就是深度转化传统书写而进入自由生成状态的可能性。

在邱老师不断生成的书写实践当中,我们看到不同的艺术元素与书写风格的嫁接,他在每一个方面有清晰的研究与琢磨,甚至严格的精雕细琢的方式进行分析,分析形态和线条与空间之间的关系①参见邱振中《书法的形态与阐释》,北京:中国人民大学出版社,2011年。,如此才能更深刻地体会一种悖论的书写思想,也就是说会在不同的符号之间,甚至是在跨越符号的层面,去营造字和字之间的交互感应的方式,在草书的范式之后,可以转化出一种如新生的生命体的书写状态。所以,如果说过去的书写革命是以暴力的或者抛弃传统的引发断裂的方式,或者在艺术风格方面也会带来一种表面化、符号化的方式的改造,那么,在例如邱振中的书写实践当中所体现出来的是一种更有深度的创造性革新,或者说,正如邱振中所欣赏和借鉴的德裔美国哲学家汉娜·阿伦特(1906-1975)评价本雅明的那段话所言:“因为过去已被变成传统,所以具有权威性;因为权威性以历史的面貌出现,所以变成了传统”②阿伦特的这段名言印在“邱振中:起点与生成”展览的墙壁上,作为核心的思想。原文见阿伦特编《启迪:本雅明文选》一书导言部分,张旭东、王斑译,北京:读书·生活·新知三联书店,2012年。,邱振中的书写实验也展示了重新处理过去、进行深度书写“革命”而焕发出书写活力的一条创造性的道路。在这种创造性经验的源头,首先有一种主体的虚化和返归,艺术家却又让它进入在当下的实践中,进入不断行动、不断流变的过程。邱振中先生借鉴法国野兽派画家马蒂斯的话说,要捕捉到事物和人物当中的神韵,又要揭示出其中的力量和深度。但邱振中用一种书法的书写性的线条来达到这一点,甚至誓与马蒂斯的绘画相媲美(《马蒂斯第一组画之一:工作室中的女人体》)。如他本人在用书法的笔墨演绎马蒂斯所言:“采用水墨转写、擦拭、变形、抽象化和观念化等手段 ,我试图探索水墨绘画的各种可能性。”如果说马蒂斯创造的符号体系在于其笔下的色彩构成的空间强度与节奏变幻的力量,那么,邱振中剥离了色彩的生命感觉逻辑,却用水墨的线条重新打开节奏的逻辑,并在细微处探索绘画中的书法线条的再生力量。亨利·米肖(Henri Michaux,1899-1984)所做的创造性工作是不在象形文字传统当中,却要体会汉字的书写性,以线条的动感与松弛之间的节奏来做抽象绘画。但是,邱振中则是置身在汉字书写书法的一个宏大渊深的传统当中,具备非常深厚的文化根基,深入钻研却又力图重新出发,也必然需要面对接通西方抽象艺术的现代模式,同时又着意与中国古代写意的传统相汇拢。在这三者之间,我认为,邱振中所进行的恰恰是越界的书写,可以借鉴福柯的表述来讲,真正的越界是对于界线的边界做深度控制的同时发生的深度感应。

邱振中的书写实验呈现出这样的悖论,完全不是一种盲目的或者近似于超现实自动书写的纯粹偶发性的过程,这种自由流变的奥秘恰恰是在这两者之间,在虚己与尺度的有意无意的把握之间,在于首先对边界、对不同文化传统、不同风格类型、不同书写模式之间的深度的体味,再从中来释放出来,来跨越边界的局限,才可以进入到对于不可见的形态的体察,在越界的书写过程中生长,从解构当中彻底生长出新的形态即构成一个生长点的创造性艺术。所以,我想,邱老师的书写实践打开一种自由书体的新范式,实际上是极其悖论的一种结合,一个方面是他用非常理性的,甚至接近考古的、科学的方式去剖析传统,剖析不同的样态,另一方面又是用一种真正的感性,用切近的身体感进入到在这个世界当中有可能对我们有所触动的某一个事物的内部。这两个方面的结合,如果说巴迪欧认为现代抽象艺术是以一种“非个人化的严格性”实践“存在的科学”,那么,我认为邱老师对传统图式的理性剖析部分可以说达到用非个人化的严谨与自由去再创造一种“反科学的科学”。比如邱先生提到与曾与他同门的当代书法家王冬龄先生一起在2.4m高、30m长的墙壁上去现场书写来回应古代“壁书”的“行为艺术”般的经历③2012年3月《书与法—王冬龄、邱振中、徐冰作品展》(深圳),由何香凝美术馆、OCAT当代艺术中心、深圳画院主办,严善錞、祁小春任策划人。,在那段话中,他讲要在一个具体的书写情境当中去对于这个字进行一个不断的调整,调整它的速度与尺度。实际上,这也非常近似于《庄子》的思考方式,在《庄子》那里,在经过平淡、忘我的看似负面的工夫之后余下的主体性,对应在不同的“活动机制”之间、在“活性的虚空”与万物之间的往复运动,也是回归“物之初”的体道状态④毕来德(Jean-François Billeter)《庄子四讲》,宋刚译,北京:中华书局,2009年。。而在书法家邱振中的创作理念中,这也意味着在不同区域、外物之间做历史性、时间性和技术情境当中的一种转化,也包含有搏弈的较量,来实现一种书写转化的可能。所以,作为书法家邱振中的实践远远不仅仅限于对所谓包含具体事物的形态、线条之间的更加深度的探索当中,而是更关键地在于他进行解构,从中自由释放而进入生成流变的状态。邱振中的抽象水墨涉及的不是画什么的问题,他已经完全超越了不仅是要表达,或者说不停留在有所意指、表意的层面,恰恰是用一种立足于书写性的线条,需要沟通不同层面的风格,在介于中国书法、现代西方抽象画和中国古典写意画之间,重新揭示事物生成状态以及其中包含的力量消长的可能性。

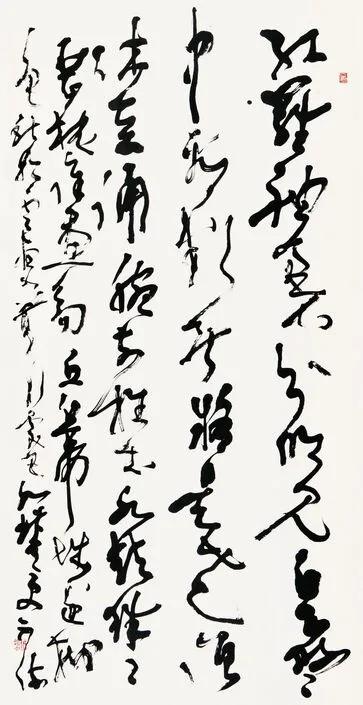

邱振中 南无阿弥陀佛

最后,我们可以借鉴邱振中先生本人的话来归结他的艺术创作,他所要追求的是开阔又准确的而具有表达性的空间的形态,或者也在朝向形态与非形态之间的生成过程中,正如他本人的一首诗当中有四个片段可以给我们启发,“撕毁记忆那简洁的折痕/打开又合上一部分词感到折叠的痛苦/残存的花萼从峡谷底部默默升起/充满每一页不可触及的茫茫岁月”①参见邱振中《状态IV》,诗集,北京:中国人民大学出版社,2010年,第1页。。这些诗句体现出一种非常具体而灵动的方式,可以引领我们进入作为书法家兼诗人的邱振中的作品整体生成的奥秘,即打破边界的生成奥秘:在字与字之间有褶皱,但是,书写者从不可能的断裂处走出,从表达之“折叠的痛苦”里摆脱出来,以残损的花萼从谷底涌现,并把书写的空间扩充起来,让每一页在时间性里默默地生成,也呈现犹如从残存的开花到凋谢,亦如事物从绽放、燃烧到熄灭的潜能。创造性的书写如一个新生的、有机的生命体就是要不断地去解构不同形态之间的边界,让不同的异质风格与元素之间进行渗透、交织,邱振中的书写实验正是呈现出自由生成新的生命体的过程性范例。

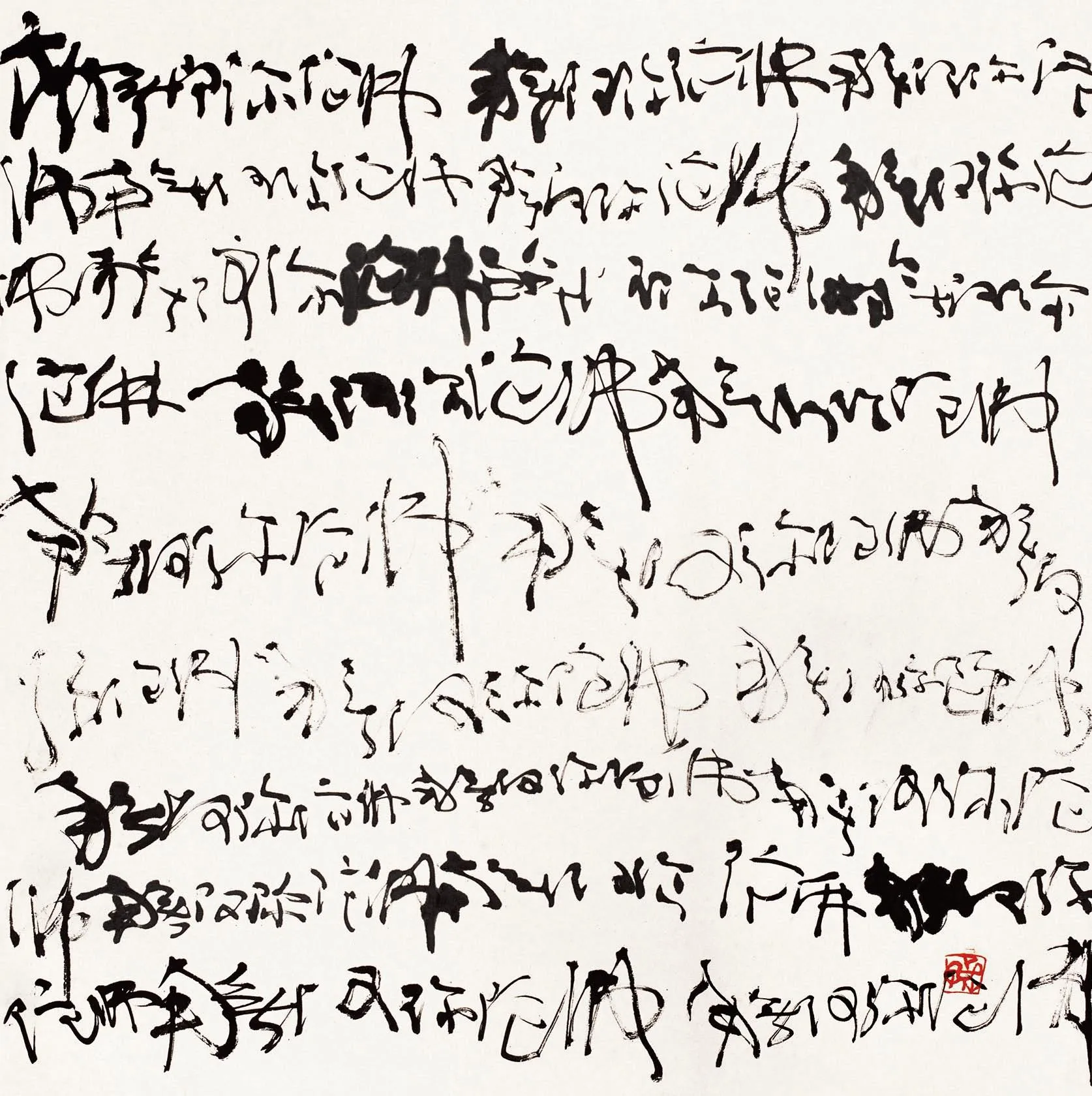

邱振中 传说

邱振中 纪念碑

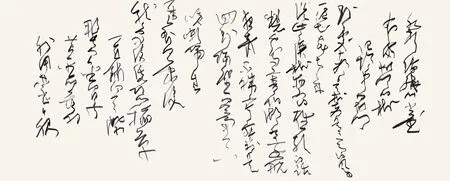

邱振中 李白诗、纳兰性德词

邱振中 纳兰性德词