多主体互动视阈下区域创新网络形成研究

2018-01-13高勇

高 勇

(山东理工大学 经济学院,山东 淄博 255000)

一、引言

当今世界,经济全球化趋势日益明显,而区域经济的迅猛发展逐渐成为全球化进程中一个显著亮点。美国硅谷、印度班加罗尔、中国台湾新竹、我国中关村与张江等地陆续成为各地经济的强劲增长点,它们的成功为世界瞩目。基于这些迅速崛起的经济区域的发展实践,从管理科学视角来看,这些区域迅速发展的根源在于这些地区不同程度地形成了支撑企业、大学研究机构、政府、中介组织之间存在互动作用的区域创新网络。在当今知识经济时代,创新成为区域发展的强大动力,网络成为区域发展的重要载体,而区域创新网络正成为适应知识经济新特点的一种新兴区域发展模式,它可以促使企业、大学和研究机构、政府以及中介组织等各行为主体在相互作用、相互促动中实施良好的组合和运作方式,从而取得“整体大于部分之和”的绩效。只有形成区域创新网络,才能调动和吸引更多的主体参与创新,才能激发和激励更多的主体进行创新活动,才能进一步地推进区域经济发展。因此,在经济实践中,区域创新网络对区域经济发展的重要性不言而喻。

另外,从理论上说,区域创新网络跳出了以往理论的狭隘范围,用于解释和指导更加广泛、更加多样的经济现实。特别是它将对各种主体的分析置于网络的形成和发展过程之中,从主体间相互作用角度,分析区域内各种主体在创新过程中构成的网络联系,从而具有了更强的理论解释力和现实指导意义。

二、区域创新网络的概念

作为对自然界和人类社会中客观存在的一种描述,“网络”一词由来已久。但是,把网络从现象上升为概念,始于20世纪。20世纪以来,网络概念被广泛应用于各种自然科学和社会科学领域,如运筹学、信息科学、神经生理学、人类学、社会学、地理学、经济学、组织行为学、现代传播学等。在不同研究领域中,对网络进行研究所选择的视角是有所不同的,因而提出了不同类型的网络概念,如计算机网络、神经网络、社会网络、产业网络、创新网络等,尽管这些网络概念涉及的具体内容不尽相同,但它们都从不同视角以不同形式强调了网络中各行为主体之间的互动与依赖。

通过对以往关于区域创新网络概念研究成果的梳理[1]499-514[2]363-379[3]28-34[4]68-77,我们尝试给出

区域创新网络的定义。我们认为,所谓区域创新网络,是指在某一特定区域范围内,同一产业或相近产业的企业与大学研究机构、政府、中介组织之间,通过专业化分工和资源互补方式,为实现创新资源优化配置,在正式或非正式创新合作与交往中所建立起来的、有利于创新的各种互动关系的总和。区域创新网络的主要组成部分是某一产业领域内各种相关的企业,除此之外,创新网络还可纵向延伸到销售商和客户,横向延伸到提供互补品的供应商。更重要的是,区域创新网络还必须包括政府和其他机构,如大学和研究机构、各种中介组织等。也就是说,区域创新网络实际上是由许多相互关联的企业及各种机构所组成的区域共同体。大量学者对硅谷等典型区域进行了考察和研究,大都认为区域创新网络应包括四类相互关联的组织:某一专业领域内的各种相关企业、各种中介组织、政府相关部门及机构、高水平的大学和研究机构[5]48-49。

三、区域创新网络形成的前提条件

(一)产品存在技术可分性,具有较长价值链

产品存在技术可分性,具有较长价值链,为创新网络内大量上下游企业间的分工合作提供基础。随着技术进步与复杂化,以及创办企业所需投资的巨大化,技术上进行工序分解的可能性也越大,产品价值链也将拉得越长,这样将有可能吸引更多上下游企业聚集在一起,企业间的专业化分工也将深化。例如硅谷及新竹的IC产业,随着技术进步和所需投资巨大化,工序间的分解也进一步细化为设计、制造、封装、测试等生产阶段。技术的专业化和分工细化,拉长了产品的价值链,也降低了具备一定核心能力的新企业进入该产业的技术和资本门槛,为该产业内大量上下游企业提供了分工合作、共生发展的广阔空间,也为形成区域创新网络创造了先决条件。

(二)区域内具备完善的知识基础设施

区域范围内的创新网络和产业集群具有较多相似性,以至于国内甚至国外的很多学者都把它们看作同一事物的两种提法,与此相关的学术论述相对混乱。创新网络和产业集群最根本的区别,就在于流动于创新网络内各个行为主体之间的是高度专业化的知识。硅谷作为一个典型的创新网络,其知识基础设施是很完备的,它拥有全球著名的研究型大学,还有全球著名的风险投资企业,同时它还有完善的商业银行、律师事务所、会计师事务所、经理人市场和职业咨询机构等中介组织,这些知识基础设施为硅谷企业内分工合作提供了可能和巨大便利,这些知识基础设施构成了硅谷所特有的“创新的空气”或“创新的土壤”。

(三)区域内的知识具有缄默性

许多学者认为,知识特别是隐性知识与区域密不可分,具有地方性特征,隐性知识决定了创新活动的地理分布。这是因为隐性知识是参与创新的各主体之间通过直接交流而得以获得和共享的,它难以进行跨越区域的、长距离的传播,这使隐性知识具有空间粘性(spatially sticky)特质,不易流动[6]86-87。另外,创新活动取决于区域内各主体间的相互作用,但这种相互作用依托于一定的空间并受区域特定的社会经济环境制约。在创新活动中,企业倾向于在本区域范围内寻求所需的隐性知识,使得企业在本区域建立起信任关系,进行面对面的直接交流和沟通,以获取对企业核心能力有关键意义的隐性知识。因此,那些创新活动最活跃的地区,是那些参与创新的各主体集中分布、紧密联系且便于交流的地区,那些拥有共同知识基础和完善基础设施的区域或组织,比其他地区更能保持持久创新活力,也比其他地区更容易形成创新网络。

一般来说,在产品生命周期初期阶段,产品的生产诀窍、专用技术知识等往往是缄默性知识,这就要求相关企业必须聚集在一起,在区域内进行近距离模仿和学习,最大限度地获取隐性知识的外溢效果。在产品生命周期的成熟期,产品开始走向成熟和标准化,相关的技术知识可被编码化为远距离传输的知识和信息,企业在本区域内聚集而形成创新网络的动力将大为减弱。

(四)创新网络的形成必须建立在各网络成员相互信任的基础上

在相关文献中,信任存在着多种定义,其共同点如下:第一,信任包含着关于将来的某种程度的不确定性;第二,信任本身包含着一定脆弱性;第三,信任是将自身行为置于另一个不受己方控制的合作方之上,因此,每一方的行为都会部分地影响网络整体的绩效[7]379-403。

网络成员之间的重复性交易活动可使成员间可预期的信任得以强化。成员间进行的经济活动都不是“一锤子买卖”,使得网络成员相信彼此的合作伙伴不会利用自己的脆弱性而使自己受损,网络成员间才可能达成相互信任,从而在各行为主体间才有可能形成创新网络。

四、区域创新网络形成的方式和过程

(一)区域创新网络的形成方式

在探讨区域创新网络形成过程前,先讨论一下区域创新网络的形成方式。区域创新网络是自发形成的,还是人们有意设计的结果?换言之,区域创新网络的形成过程是否可以操控、是否可以人为干预?有学者认为,区域创新网络是可以由政府“自上而下”地规划和设计出来的,如我国一些高技术园区以及台湾新竹科学园[8]54-58[9]54-55。但是,我国政府规划和设计的高技术园区中,大多数还不足以称其为区域创新网络。台湾新竹科学园是比较成功的,但它并非单纯是台湾“政府”一手设计的结果,而是由许多因素相掺杂、相混合,从而促进其发展的。有学者认为,区域创新网络是由企业、大学等行为主体“自下而上”自发形成的,它不是构造出来的,而是发育出来的,如美国硅谷地区[10]226-235。我们认为,这两种代表性观点都较为极端,有失偏颇。因为区域创新网络的形成过程既不是完全可操控的,也不是完全不可操控的,网络形成过程具有部分可操控性,它可能是在政府政策诱导的基础上由企业、大学等行为主体自发形成,也可能是企业或大学等行为主体在创新活动中自发合作时得到政府政策诱导而逐渐形成。完全自生或完全规划出来的区域创新网络极为罕见。区域创新网络的部分可操控性也为政府充分发挥其自身调控能动性,制定相应经济与技术政策预留出了一定可操作空间。

(二)区域创新网络的形成过程

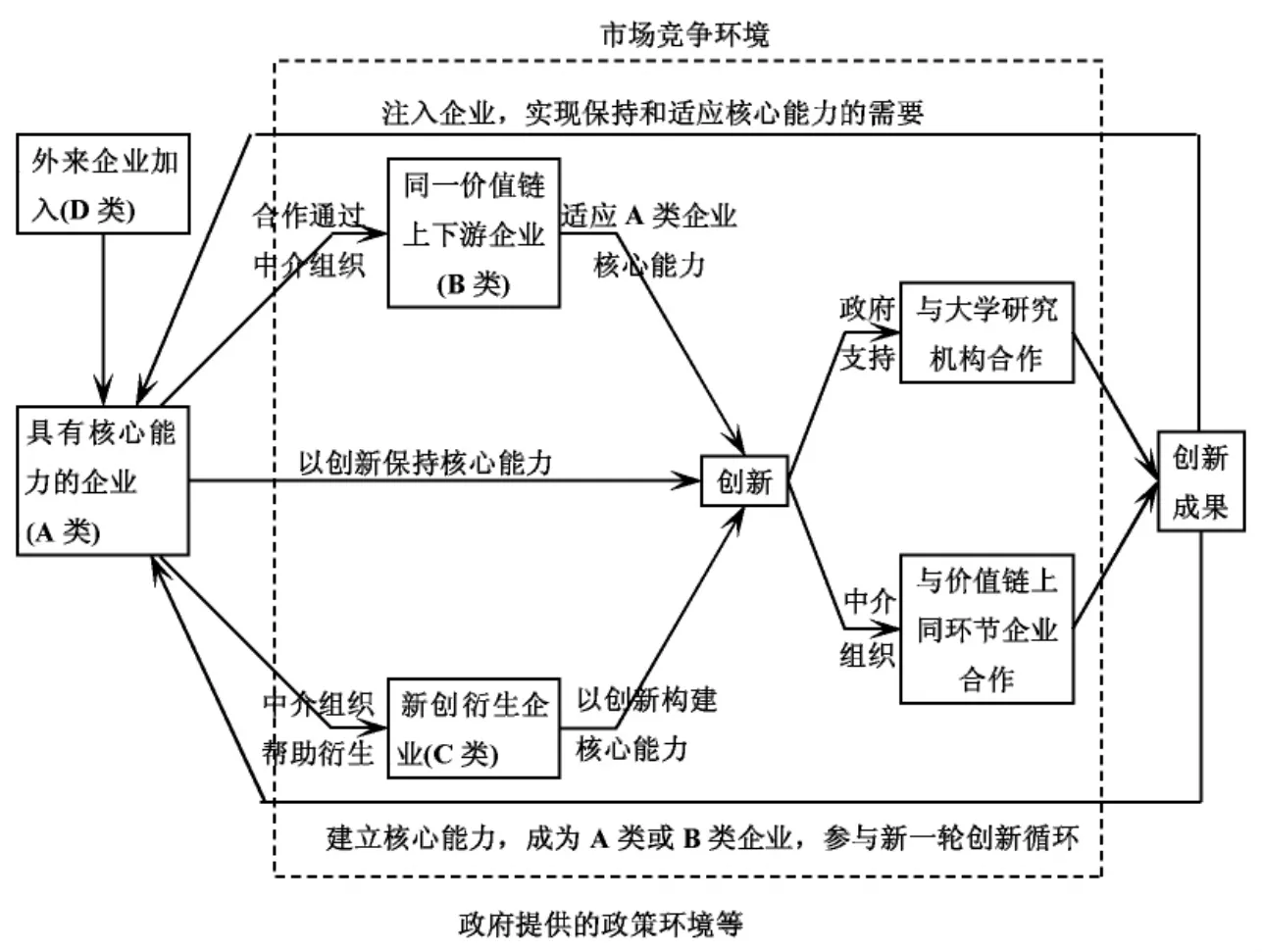

为了能更清晰、更简洁地探讨区域创新网络的形成过程,我们只考虑一种最简单的情形:通过企业、大学和研究机构、政府、中介组织等行为主体基于共同的创新目标在创新活动中的持续互动,从而形成“整体大于部分之和”的区域创新网络。它的形成过程,如图1所示。

图1 多主体互动形成区域创新网络示意图

企业是区域创新网络中最基本和最重要的行为主体,在创新活动中各类企业之间基于核心能力的专业化协作关系,促发了创新网络形成。图1中,具有核心能力的创新企业(A类企业),高度专注于价值链中某一增值环节,从事与自身核心能力相适应的某一专业化活动,为了使某一创新活动得以完整实施、使整条价值链的完整增值过程得以实现,A类企业就必然会与同一价值链上定位于其它增值环节、从事其它专业性活动的上下游企业(如供应商、客户等,在此称为B类企业)进行基于同一创新目标的专业化协作。B类企业同样具有自身的核心能力,从事某一专业化活动,该类企业在创新过程中也需要和同一价值链上下游企业进行专业化协作。从这种意义上讲,B类企业与A类企业的相对位置是可以互换的,B类企业可视为A类企业,A类企业同样也可视为B类企业。在众多相关企业中,A类企业想要找到合适的供应商及客户以加强创新合作并非易事。因此,A类企业要完成对合作伙伴的搜寻、识别及选择的复杂过程,就要寻求专门从事这一活动的中介组织帮助。

当A类企业的合作伙伴确立后,A类企业与B类企业之间一般会保持相对稳定的创新合作关系。由于对将来所从事的创新活动有较为稳定的理性预期,当A类企业为了维持自己的竞争优势,不断提高自己的核心能力与技术时,为了能够保持这种稳定的合作关系,B类企业也会不断参与创新,不断改进自己的核心能力与技术,以与A类企业相适应。这样,同一价值链上处于不同增值环节的A类企业与B类企业之间是相互依存、相互依赖的,存在着“共同专业化”(co-specialization)的可能性,即B企业核心能力的提高会受到A企业核心能力的制约,而A企业核心能力的不断发展又会为B企业核心能力发展提供方便,双方存在着共同发展、共同专业化的关系。

还有一类企业,它们或者是从原来母体企业中衍生出来,或是从大学和科研院所中衍生出来,本文把以这种形式建立起来的企业称为衍生企业(C类企业)。衍生企业大多是在中介组织帮助下建立起来的,这种帮助主要体现在资金方面,如进行风险投资或必要的投资咨询。由于衍生企业大多立足于原有企业的技术基础和产品系列,因此,它不但会在原有核心能力基础上促进产品不断创新,还可能会冲破原有企业的制度、文化约束,从而开拓被原有企业忽略的技术和市场。因此,衍生企业往往具有充足的创新活力。由于A类企业与B类企业处于同一价值链前后相邻的增值环节,由于A类企业与C类企业在技术、产品、市场上有着千丝万缕联系,因此,在创新活动中,A类、B类、C类企业最容易基于相同或相近的创新利益展开合作,通过创新合作实现各自不同的创新利益,因此,它们在某一阶段的共同目标均指向创新。

在创新活动中,政府会通过在本区域范围内营造有利于创新的硬环境和软环境,促成或者引导企业与大学研究机构的各种创新合作行为,并协调合作各方之间关系,使得本区域内大学、研究机构真正成为各种创新活动的智力依托。另外,为了防止技术创新可能给企业带来损失和其它不利行为,企业也会通过中介组织寻找潜在合作伙伴,共同进行创新活动。现实中,这种相关企业之间,企业与大学研究机构的创新合作行为经常混杂在一起,不能截然分开。这些行为主体之间基于创新的互动过程是在竞争性市场环境和政府提供的政策、法律等环境中完成的。

多个行为主体共同参与的创新过程并不是直线型的,而是一个不断循环往复和不断进化的过程。一次创新活动完成,只是一个旧循环结束和新循环开始。在持续循环过程中,不断有新企业进入,有新衍生企业成立;同样,也会不断地有企业倒闭、没落,在竞争中被淘汰。在持续不断的创新循环中,在多个行为主体持续互动的行为背景下,一个动态、开放、并具有持续创新活力的区域创新网络就逐渐形成了。

五、结语

(一)发挥大学研究机构、大企业在创新网络形成中的核心作用

美国硅谷是世界所公认的形成创新网络的标志性地区。从硅谷创新网络的形成过程看,斯坦福大学起到了非常重要的作用。斯坦福大学的师生和校友所创办的企业,其产值约占硅谷产值的半数以上,其中包括惠普、思科、雅虎等著名高科技公司,斯坦福大学也因此被誉为“硅谷的心脏”。在硅谷发展过程中,硅谷的大企业不断通过技术裂变或人员分蘖衍生出大量有技术联系和业缘关系的新创企业,为创新网络的进一步发展灌注了充满活力的新鲜血液,如硅谷早期的仙童公司,以其强大的影响力堪称硅谷的另一颗“心脏”。因此,在创新网络形成阶段,应充分发挥大学研究机构、大企业在创新网络形成中所起的核心作用。

(二)地方政府应加强创新服务平台体系构建和区域基础设施建设

在区域创新网络形成阶段,地方政府要大力推动区域内大学与企业之间信息与知识的流动以及新知识的创造,着力培育区域内企业自主创新能力,形成一个聚集创新要素、促进知识流动、强化信息沟通、整合创新资源的创新服务平台体系,以协同各网络节点的合作创新,从而有利于区域创新网络进一步发展。另外,政府也应注意加强创新网络区域基础设施建设。为了能有效促进科技成果转化为生产力,吸引更多企业加入到本地区创新网络中,政府必须不断完善本地区硬环境和软环境建设,为创新成果的尽快转化和企业创新者日常生活提供可靠物质保障。

(三)合理维护创新网络内不同行为主体或节点间的网络联系

由于在创新网络中具有互动关系的不同行为主体或节点间重要程度差别很大,网络联系亦有疏密之分,它们在网络中的地位和作用也有所不同。例如,某些企业可能既在规模和企业能力上处于优势地位,同时,又由于与其他企业之间的网络联系较多,因此扮演着关键节点角色,这类企业对整个网络具有重要影响。如果该类企业消失或迁出,会使本区域出现“空心化”现象,导致整个创新网络格局和网络关系发生重大改变。因此,在创新网络形成阶段,应重点培育和保护以重点大学、龙头企业为代表的核心节点,以保障创新网络平稳运作,减少网络本身脆弱性。另外,要注重保持网络节点之间内部联系和外部联系的平衡。如果节点间的内部联系过于密切和频繁,网络就容易陷入过度根植性境地,网络也因此变得僵化和缺乏活力;如果节点间的外部联系过于频繁,就容易降低网络的本地根植性,增大对外界网络的依赖和依附。因此,应在二者之间保持适当平衡。

[1]Freeman C.Network of innovators:a synthesis of research issues[J].Research Policy,1991,(20).

[2]De Bresson C,F Amesse.Networks of innovators:a review and introduction to the issue[J].Research Policy,1991,(20).

[3]Hakonsson H,Johanson J.industrial networks:a new view of reality[M].London:Routledge Press,1992.

[4]刘兰剑,司春林.创新网络17年研究文献述评[J].研究与发展管理,2009,21(4).

[5]高勇.区域创新网络:一种新兴的创新组织模式[J].商业时代,2013,(27).

[6]李青,李文军,郭金龙.区域创新视角下的产业发展:理论与案例研究[M].北京:商务印书馆,2004.

[7]Hosmer T.Trust:the connection link between org anizationnal theory and philosophical ethics[J].Academy of Management Review,1995,20(2).

[8]李燕萍,沈晨,罗静子.基于企业创新主导的区域创新体系及其要素协同——以台湾新竹科学园为例[J].科技进步与对策,2014,(13).

[9]廉军伟.新竹科学园区建设对浙江的启示[J].浙江经济,2015,(5).

[10]尚勇,朱传柏.区域创新系统的理论与实践[M].北京:中国经济出版社,1999.