论民族芭蕾舞剧《八女投江》的身体审美意象

2018-01-12张大策

张大策

(国立台湾艺术大学,台湾 新北,22058)

论民族芭蕾舞剧《八女投江》的身体审美意象

张大策

(国立台湾艺术大学,台湾 新北,22058)

在近几年非常流行的跨领域、跨文化的舞蹈创作中,出现了大量脍炙人口的优秀作品。其中就包含中国辽宁芭蕾舞团创作的民族芭蕾舞剧--《八女投江》。笔者在观赏此部舞剧后发现,作品中的民族身体形式与芭蕾身体形式之碰撞,芭蕾身体形式与舞剧表现中华民族情感内容之交织,令人深感不同身体语言相互融合之奥妙。在舞剧《八女投江》的身体形式与表现内容中,无处不再现出中西方身体文化浑然一体、水乳交融的创举和新意。首先,对民族芭蕾舞剧《八女投江》的中西方身体文化交融的“形式美”进行探索,并从中找出二者身体融合的意象美感与创作价值。其次,再对舞剧《八女投江》中所表现出的中华民族情感与西方芭蕾语言的运用进行再探讨,以便在《八女投江》中,获得一个内容与形式交融的身体审美意象。

民族芭蕾舞剧;《八女投江》;身体;审美意象

一、民族芭蕾舞剧的起源

“中国舞蹈艺术的辉煌自宋代开始没落,并从属于戏曲艺术。也就是说,从宋代起直到近代(1840年)的时间节点上,中国舞蹈艺术是断层的。”[1]到了19世纪末20世纪初,中国不仅涌现出一批主动向西方学习舞蹈的艺术家,还有大量的外国舞团来华进行交流演出,因此,从20世纪初至今,西方舞蹈艺术给中国舞蹈艺术的发展带来全方位的影响。这种影响不仅体现在中国舞蹈艺术家向西方舞蹈形式、文化的学习与借鉴上,还体现在中国舞蹈艺术家采取中西方身体语言动作相互交融、互相渗透的表现方式进行芭蕾舞剧的构思与创作。平珩在其主编的著作《舞蹈欣赏》中谈到:“大陆是有深厚传统的地方,一切外来的艺术形式,到了大陆,都会遇到一个‘为我所用,走自己的路’的问题,芭蕾舞也一样。”[2]事实上,从1954年起,西方芭蕾艺术陆续被我国舞蹈艺术家引到中国大陆,这一年也正是中国舞蹈最高学府、北京舞蹈学校(现为北京舞蹈学院)成立之年。为了能够学习纯正的西方芭蕾舞蹈艺术,北京舞蹈学校先后从苏联聘请了多名芭蕾舞蹈教育家与舞剧编导来华进行教学、指导,并上演了诸如《天鹅湖》《巴黎圣母院》《堂·吉诃德》以及《吉赛尔》等众多优秀的芭蕾舞剧。

随着时代的演进与我国社会的进步,中国芭蕾艺术的发展不能仅停留在完全照搬外国芭蕾舞剧的层面上。我们的任务不光是要学习西方芭蕾艺术的精华,在掌握西方芭蕾艺术精华的同时,还要更好地透过西方芭蕾艺术的形式,创作出与中华民族相关的故事题材。根据周恩来总理“你们要搞革命题材的剧目”的指示,芭蕾舞剧团选择了《红色娘子军》作为该团第一部中国芭蕾舞剧的题材。[3]在此部芭蕾舞剧中,无论是形式还是题材的选择与运用,都具有中华民族化的深远意义。事实上,在民族芭蕾舞剧《红色娘子军》诞生之前,有许多芭蕾文艺工作者是不满足于完全照搬外国芭蕾舞剧现状的,但是他们对于芭蕾民族化、革命化创作的信念没有底气,因为他们并不知道中西方跨文化的舞蹈实践是否能够成功。在这样的情况下,就像毛主席在《实践论》中所指出的:“只有人们的社会实践,才是人们对于外界认识的真理性的标准。”[4]“芭蕾舞要革命化,也必须通过创作的实践——变革和改造芭蕾舞的实践。”[5]事实证明,民族芭蕾舞剧《红色娘子军》的诞生具有跨时代的意义,它是一部成功、且具有中国特色的民族芭蕾舞剧。芭蕾艺术也就在这样的实践理论观的指导下,又迎来了另外一部民族芭蕾舞剧——《白毛女》。此部舞剧的成功主要体现在,剧中每位人物的角色特征都被创作者淋漓尽致地凸显,戏剧情节跌宕起伏,并将《白毛女》中“旧社会把人逼成鬼,新社会把鬼变成人”[6]的深刻意义极大地彰显出来。“三十年来,《白毛女》与《红色娘子军》一道,在中国芭蕾舞剧发展史上具有里程碑的意义。它们是‘洋为中用’的深层次实践,以其独有的中国特色自立于世界芭蕾艺术之林。”[7]民族芭蕾舞剧的诞生与发展,是我国芭蕾艺术先驱探索与实践的结果。“《红》《白》两剧的成功,使大陆的舞蹈家更加相信,外来艺术形式,只有和本民族的文艺形式相结合,才能在这个民族生根开花,才能历久而弥新。”[8]中国芭蕾艺术家们的“勇于实践”,打开了中国风芭蕾的一扇艺术大门,在中西方跨文化的舞蹈创作实践中,更加提高了芭蕾在中华民族中的特殊地位。

二、审美意象与身体美学

审美,是一种有目的而无功利的活动,是主体意识与客观世界发生关系的审美过程,是人生实践中一个必不可缺少的部分。审美活动的一切特性与规律,在艺术活动中能够得到最集中、最全面的体现。杜夫海纳说:“审美经验揭示了人类与世界最深刻和最亲密的关系,他需要美,是因为他需要感到他自己存在于世界。”[9]因此,审美是人类社会不能缺少的实践活动。那么,审美的目的是什么?人们在审美活动过程中,究竟能获得哪些感受?学者袁禾在其著作《舞蹈与传统文化》中指出:“中国传统艺术的美学核心是意象,意象成为各类艺术在创作理念和美学原则上的共同精神和审美追求。”[10]事实上,在审美活动过程中,我们主要通过艺术作品的表现,获得一个约定俗成的共鸣,这种共鸣主要由“意象”所彰显。那么,为了使我们能够更加清晰地理解艺术作品中的意象概念,笔者以瑞士语言学家费尔迪南·德·索绪尔在其著作《普通语言学教程》中所提出的“能指”与“所指”的符号理论作为基本依据,探索艺术作品意象生成的过程。

符号自身是一种能指与所指相对应的一体逻辑形态。能指,指的是语音、文字、图像等一系列可听、可观的形而下的物质。所指,指的是能指背后所彰显出来的意义,也就是说,所指的意义是通过能指的形象(音响与文字等)而生成的。在日常生活中,人与人之间的聊天、对话、书写、阅读等一系列行为活动,都需透过符号的两面(能指与所指)进行交流与沟通。那么,当我们在欣赏艺术作品的过程中,同样也离不开实象(能指)与虚象(所指)所构成的意象世界。苏姗·朗格在其著作《艺术问题》中谈到有关舞蹈“虚”与“实”的关系时指出:“舞蹈演员创造的舞蹈也是一种活跃的力的形象,或者说是一种动态的意象。演员所做的一切都是为了创造出一个能够使我们真实地看到的东西,而我们实际看到的却是一种虚的实体,虽然它包含着一切物理实在——地点、重力、人本、肌肉力、肌肉控制以及若干辅助设备(如灯光、声响、道具等),但是在舞蹈中,这一切全都消失了。一种舞蹈越是完美,我们能从中看到的这些现实物就越少,我们从一个完美的舞蹈中看到、听到或感觉到的应该是一些虚的实体……”[11]事实上,实象等同于符号中的能指,虚象等同于符号中的所指。那么,实与虚所生成出的舞蹈作品,让大众可在其中获得一个约定俗成的意象世界。

身体语言,是舞蹈艺术向大众传递情感,交流、沟通的重要媒介。因此,对于一部舞蹈作品的认知与理解,我们始终都脱离不开动作带给我们的身体意象之美。吕艺生先生在其著作《舞蹈美学》中谈到:“舞蹈的意象,一定是一种富有独特的情景意义和修辞意义的身姿意象。”[12]正是因为各种不同舞蹈种类形式赋予身体姿态的不同意象,才产生出形式与题材之间的相互交融。舞蹈形式本身就决定了题材的选择,在非文本语言的解读中,恰到好处的身体形式为题材内容提供了更准确的表现空间。身体作为实体的符号,属于“能指”的面向,它在形式上的表现决定于审美意象的“所指”意义。因此,身体语言形式的建立也决定着意象的生成,它会为观众提供一个约定俗成的理解空间,让观赏者在舞者所表现出的身体形象中产生共鸣。在“实”与“虚”的转换过程中,身体语言本身是笔者着重探索的对象,其形式的呈现与表达,不仅能够促进剧中故事题材与情节的有机发展。在视觉欣赏的过程中,还能给予观众形式与内容浑然一体的意象美感。

三、民族芭蕾舞剧《八女投江》

舞蹈编导王勇和陈惠芬抱有对东北黑土地的爱以及对八位女英雄光荣事迹的缅怀,以八个风华正茂的女人为故事题材,创作出继民族芭蕾舞剧《红色娘子军》之后的另一部红色题材舞剧《八女投江》。此部舞剧在借鉴西方芭蕾身体表现形式的基础上,融合西方现代舞蹈身体语言、中国舞蹈身体语言,并以中华民族的故事题材进行创作。在这样的艺术创作背景中,其身体语言具有一定的交融性、互渗性以及边缘性。在以下的探讨中,笔者首先从中西方身体语言的交融出发,探讨其身体美学给予我们对中西方跨文化创作的新启发。其次,笔者再从作品的题材与不同舞蹈种类形式的交融入手,探索民族芭蕾舞剧《八女投江》中身体形式与题材的融合性,透过身体语言的表现,探索其形式与内容共建出的意象之美。

1. 《八女投江》的身体语言与形式交融

在民族芭蕾舞剧《八女投江》的创作过程中,编导王勇和陈惠芬大量地选取芭蕾舞、现代舞与中国舞(古典舞、民族舞)等不同舞蹈种类的精华为我所用,大胆地突破了中西方身体语言固有框架的审美模式与束缚,在解构中西方舞蹈身体语言的基础上,又重新建构出新的身体形式之意象。芭蕾舞身体语言的审美特征具有程式化的表现特质,动作的展现带有机械式“见棱见角”之美感。现代舞在身体运动的过程中,打破了传统芭蕾以棱角为美的框架束缚,极大地体现出以“人”为本的身体运动模式。中国古典舞的身体语言,在以“圆”为运动规律的基础上加以呼吸的陪伴,展现出中华传统哲学文化的特有审美规范。中国民族民间舞,主要以烘托氛围、营造喜庆的气氛为主要表现方式,再现出欢乐祥和的节庆氛围。

编导在运用芭蕾舞作为主要身体语言表现情节的同时,也使现代舞蹈的“真实”与“自然”等身体质感符号,在中国古典舞韵律的带动下,建构出一种“坚挺而又含蓄”的身体美学特征。例如图1女舞者在被男舞者托举的过程中,身体力量给予我们某种刻板印象的同时,其手臂的呼吸带动身体韵律的起伏,又给予我们一种含蓄、内敛之美。

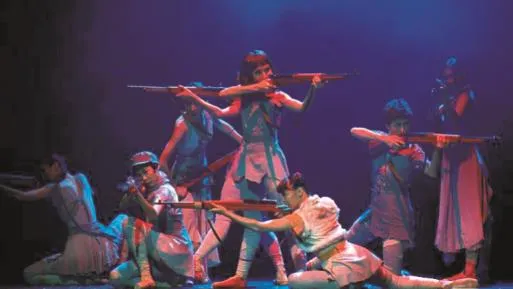

图1 民族芭蕾舞剧《八女投江》

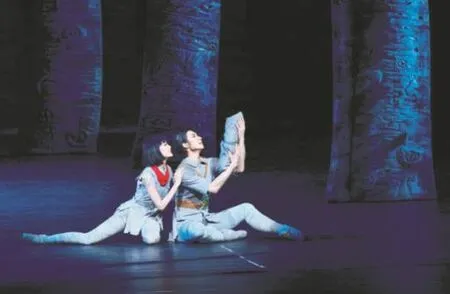

图2 民族芭蕾舞剧《八女投江》

这种双重符号(身体能指)的体现,打破了中西方舞蹈身体语言之间绝对的审美界限,在芭蕾“直接式”的身体语汇中透着委婉又含蓄的修辞意义,民族身体姿态的情景建立在外来身体语言的基础上,更加彰显出身体语汇多样性的意义与价值。

秧歌在民族民间舞蹈中,以烘托节日气氛、营造欢乐情节为主要表现手段。在舞剧《八女投江》的创作中,编导将东北秧歌的身体律动与芭蕾足尖技术进行交融运用。在舞蹈形式的表现上,芭蕾舞蹈的足尖鞋也恰好替代了秧歌中的高跷,其形式背后意象(足尖类比高跷的想象)的生成,就显得十分贴切,并无突兀之感(图2)。民族技巧动作“手绢花”与高傲挺拔的芭蕾身体语言结合,不仅体现出舞者俏皮的优雅表演,还淋漓尽致地展现出极为精湛的民族技艺。

二位舞蹈编导在将中西方身体语言交融创作的过程中,不仅创造出一种极具民族性的精湛典雅风格,还特别地展现出用身体语言为舞剧题材服务的思辨观念。在以下舞蹈形式与题材交融的论述中,笔者从中西方身体形式的角度出发,探讨舞剧中的题材与舞蹈形式的关联性,并希望从中能够挖掘出一个形式与内容并存的身体意象美学观。

2. 《八女投江》舞蹈形式与题材之交融

在舞蹈创作过程中,舞蹈编导必须考虑很多因素,其中最重要的就是舞蹈形式与所表现题材内容的关联性及融合性。异常艰辛的西征途中,危险、伤痛、疲惫、饥饿和敌人日复一日的围追堵截,不断夺去鲜活的生命;背叛和绝望更是折磨着战士们的心灵,但却始终没有夺走她们的坚定信仰。透过此段故事情节的描述,我们在其中感受最深刻的所指(虚象)意义就是“军人”、“信仰”、“痛苦”与“艰辛”。在这些关键词中,舞蹈编导需透过不同身体语言的组合完成其想要再现出的意象世界,因此不同舞蹈种类身体形式的本身,就是其选择的最佳方式。

(1)芭蕾身体语言与军人角色之塑造

辽宁芭蕾舞团历经两年多时间打造的芭蕾舞剧《八女投江》,通过芭蕾舞的形式讲述了这八位女战士的成长历程、抗战生活,以及她们对爱情的渴望、亲情的眷恋,彰显着她们在祖国领土遭受践踏时,不畏牺牲的英雄情怀。在民族芭蕾舞剧《八女投江》排练之先,其题材与形式的结合就遇到了很多阻力,那些演惯了王子和公主的芭蕾舞演员们,在排练时,一个看似简单的“拿枪”的姿势,他们硬是练了一周。西方浪漫主义时期和古典主义时期的芭蕾题材大部分是以那些高贵、典雅的人物形象,来呈现西方人眼中唯美的世界观与审美取向。如果芭蕾仅仅局限于这些王子、公主人物形象的话,是否它自身的表现形式就显得过于狭隘了呢?从芭蕾训练的形式来看,舞剧《八女投江》的文本内容与题材都非常符合芭蕾身体语言特有的表现形式。芭蕾一板一眼的程式化动作、造型以及舞姿,恰恰再现出军人被规训过身体的特有气质。法国后现代主义哲学大师米歇尔·福柯在其著作《规训与惩罚》中向我们展现了17世纪士兵理想的形象:“这个士兵从远处就可以一眼辨认出来。他具有某些符号:他的体魄和胆量的自然符号,他威武的标志。他的肉体是他的力量和勇猛的纹章,辨认那些最合适这种职业的人的符号是,动作机敏灵巧,昂首挺胸、肩宽臂长、腹部紧缩、大腿粗、小腿细、双脚干瘦。”[13]

通过17世纪士兵身体的形象,我们很快就可以联想到芭蕾舞蹈演员的身体形象。他们从远处走来我们也可以一眼辨认,下巴略抬,挺胸拔背、肩胛骨向外张开、小腹紧缩(见图3)。通过这样的肢体形象描述,我们一定知道这并不是普通人能够表现出来的,一定是受过长时间的训练才能达到的。透过民族芭蕾舞剧《八女投江》图片中的舞者姿态可以看出,芭蕾身体语言原始的流露与再现,恰好与士兵的形象相互辉映,舞者身体符号具有一种英勇的理性特征,正是因为芭蕾形式与故事内容的相似,使舞者身体在表达情节过程中,呈现出可理解内容的审美意象与芭蕾语言本身是水乳交融、浑然一体的。因此,芭蕾舞者的身体在刻画军人主题形象的过程中是宛若天成的。

(2)现代舞身体语言与军“人”性之交融

现代舞蹈的身体形式打破了芭蕾僵化的身体语言,使身体形式从神灵降到凡人。《八女投江》中的战士角色,透过芭蕾身体形式被淋漓尽致地塑造出来。然而,战士坚强背后“人性”的部分,在现代舞蹈身体语言中得到极大地发展。我们得知,依据芭蕾表现形式的特质,其中少有一度空间的动作,因为,芭蕾挺拔而高傲的身体是在基督理性的基础上建立起来的,其在仰望上帝的同时,也藐视一切属于“物质的”、“低级的”、“肉体的”东西。因此在《八女投江》的身体语汇中,现代舞蹈的身体形式表现极为突出,例如身体语言在一度空间的叙事与抒情,动作质感在情绪上表达的力度,都更贴近于作为“人”的情感宣泄部分。

透过图4舞者的姿态我们可以看出,其身体运动过程是在诉说当下的故事内容。以现实、感性的情节作为主要发展元素,在宣泄人性部分情感的同时,动作自然而然地流露出其内心想象中“真实”、“自然”的空间写照。

图3 民族芭蕾舞剧《八女投江》

图4 中国风芭蕾《八女投江》

(3)中国古典舞蹈语言与身体表现意识

中国古典舞蹈的气口与身体的韵律在《八女投江》中,具有画龙点睛的美感意义,其具体表现在舞者身体运动的表现意识方面。舞剧《八女投江》是以“中国”八位女战士为故事题材创作出具有中国特色的芭蕾作品,其身体语汇在芭蕾与现代舞蹈交织的基础上,更体现出具有中华传统身体哲学文化的表现特征。毕竟此部舞剧表现的是具有“中国”精神气质的军人风貌,因而舞者身体力量的符号具有中国古典舞蹈身体语言韵律的意象美感。

学者袁禾在其著作《中国舞蹈美学》中谈到了有关于“圆”在中国古典舞蹈中具体形态美学之表现:“圆”作为具体的形态,在舞蹈中主要体现为“三圆”、“两圈”,即“平圆”、“立圆”、“8字圆”、“大圈套小圈”。例如:“云手”——双臂揉球似的转动与手腕的自转相配合,“形成大圈套小圈”的圆;“山膀”——在拉开山膀的一进一退过程中,腰和手要运行一个“立圆”;“风火轮”——双臂作“下—左—后—右”的轮动,使之同时出现两种不同的圆,即手臂行“立圆”,肩走“8字圆”。其他如体态上的拧倾、扭旋、折曲等等,皆属“圆”的动律范围,是“圆”的变化和异形。[14]

舞者身体符号呈现出“圆”的形状特征,从手臂的弧度到身体的含、腆,都深深地印刻了中华民族传统身体“圆”符号的印记。中国古典舞蹈在身体表现形式上具有“含蓄”、“内敛”之审美特征,是中华传统文化精髓的具体表现。在此部舞剧中,中国古典舞蹈身体形式与芭蕾身体语言的结合,给予我们一种刚柔并进、以柔克刚的唯美感受,身体符号的形成具有多重“力道”之审美,淋漓尽致地再现出中西方身体文化交融之意象符指。

四、结语

编导在民族芭蕾舞剧《八女投江》中,将芭蕾舞、现代舞、中国古典舞以及中国民族民间舞的身体语言形式进行巧妙融合,淋漓尽致地再现出八位女战士的军人与人的双重角色,不同身体语言的互相渗透,使舞者身体动作质感具有一种无形的张力,这种张力主要体现在芭蕾身体语言的“棱角”上,削弱了中国古典舞蹈身体语言的“圆润”,与此同时,中国古典舞蹈身体语言的“圆润”也使芭蕾身体语言的“坚挺”变得柔和、顺畅。在《八女投江》的各种身体语言融为一体的表现中,形式给题材、内容提供了不可小视的创作与表演的切合度。芭蕾舞与现代舞的身体语言形式既能彰显出军人英勇、挺拔与不屈不挠的一面,还能再现出军人生活背后的心酸历程与生活经历。

二位编导在民族芭蕾舞剧《八女投江》的身体语言运用中,主要以芭蕾形式为主要表现依据,淋漓尽致地再现出故事题材——“军人”形象的意象美感。现代舞蹈身体语言的重量与力度在此部舞剧中,还原了军人为“人”的现实意象。中国古典舞蹈身体形式的再现,使此部舞剧的灵魂更加贴近于中华民族的情感表现。舞蹈编导在不同身体语境交织的创作过程中,向我们呈现出身体形式表达的不同面向,也让我们深刻地体会到形式和内容的交融、与中西方身体语言融合的价值与意义。

[1]张大策.中国古典舞蹈“身体文化”的建构与解构[J].杭州:浙江艺术职业学院学报,2017(01) :108.

[2][8]平珩.舞蹈欣[M].台北:三民书局,2008:263-264.

[3]王克芬,隆荫培,张世龄.20世纪中国舞蹈[M].青岛:青岛出版社,1992:185.

[4][5]隆荫培.舞蹈奥秘探求——隆荫培舞蹈艺术文集(中)[M].北京:中央民族大学出版社,2014:306.

[6][7]贾安林主编.中外舞蹈精品赏析[M].上海:上海音乐出版社,2013:223.

[9][法]杜夫海纳.美学与哲学[M].北京:中国社会科学出版社,1985:3.

[10]袁禾.舞蹈与传统文化[M].北京:北京大学出版社,2011:282.

[11][美]苏姗 ·朗格.艺术问题[M].北京:中国社会科学出版社,1983:5-6.

[12]吕艺生.舞蹈美学[M].北京:中央民族大学出版社,2011:160.

[13][法]歇尔·福柯.规训与惩罚[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2003:153.

[14]袁禾.中国舞蹈美学[M].北京:人民出版社,2011:256.

On the Body Aesthetic Image of the National Ballet Eight Women Fighters

ZHANG Da-ce

(National Taiwan University of Arts, New Taipei City 22058, China)

Interdisciplinary and cross-cultural dance creations are very popular in recent years; there is an emergence of a large number of outstanding and acclaimed works. Among them, in the Chinese-style of ballet, is the work Eight Women Fighters by the Liaoning Ballet of China. After watching this Chinese-style ballet, the collision between the form of the body in Chinese culture and the form of the ballet body, and the interweaving between this form of the ballet body and the performance of the emotional content of the Chinese culture, made the researcher surprised about the profound integration of different body languages. The body form and content, in the ballet Eight Women Fighters, appear as a creation of originality, one which integrates the Chinese and western culture of body.In this paper, the researcher makes this study through two aspects: Firstly,the researcher will explore the “form beauty” of the Chinese and western body culture in the Chinese-style ballet Eight Women Fighters, and excavate the aesthetic delight and the value of the creation in the Chinese and western body fusion. Secondly, the researcher will discuss the expression of Chinese cultural sentiment in the application of the western ballet language in Eight Women Fighters, in order to define the aesthetic image created through the blending of content and body form.

Chinese-style Ballet; Eight Women Fighters; body; aesthetic image

孙佳宾)

J723

A

CN22-1285(2017)022-028-07

10.13867/j.cnki.1674-5442.2017.06.04

张大策(1985- ),男,国立台湾艺术大学2016级博士研究生,主要研究方向为舞蹈美学及表演艺术。