应重视静脉血栓栓塞症的早期诊断

2018-01-10吴俊

吴俊

(北京积水潭医院检验科,北京 100035)

·专家论坛·

应重视静脉血栓栓塞症的早期诊断

吴俊

(北京积水潭医院检验科,北京 100035)

静脉血栓栓塞症可见于临床各科室,是人类死亡的重要原因。多数静脉血栓栓塞症患者没有临床症状,诊断率远低于实际发生率。静脉血栓栓塞症相关危险因素较多,明确诊断主要依靠临床风险评分和影像学证据。实验室诊断可早期预警高凝状态,有利于早期干预。血栓标志物的应用可使临床医生了解患者凝血系统的变化。不同疾病相关的静脉血栓凝血激活模式各不相同,掌握各类疾病凝血变化规律,有利于早期预警、抗栓治疗及复发预后。

静脉血栓栓塞症;静脉血栓;高凝状态;易栓症;抗磷脂综合征;血栓标志物

血栓包括动脉血栓和静脉血栓。静脉血栓栓塞症(venous thromboembolism, VTE)主要包括深静脉血栓形成(deep venous thrombosis,DVT)和肺栓塞(pulmonary embolism,PE)[1]。95%以上VTE来自于DVT;以膝关节为界,DVT分为近端DVT和远端DVT。DVT栓子如果脱落,循下腔静脉-右心房-右心室,将打入肺动脉,引起栓塞,如果栓子体积较大,阻塞肺动脉主干,将引起致死性PE。

VTE可见于所有临床科室,综合医院门诊VTE患病率约为0.1%~0.4%,住院患者高于门诊患者。所有住院患者几乎至少有1个VTE危险因素,约40%住院患者有3个及3个以上VTE危险因素。如果不针对VTE加以预防,一般临床科室获得性DVT的发病率将达10%~40%,而骨科将达40%~60%。尸体解剖发现PE发生率达15.9%[2]。

我国尚无大型的VTE流行病学调查资料,临床诊断、治疗的VTE患者只是所有VTE患者中的“冰山一角”。VTE是术后常见的并发症,也是导致死亡率增加、住院时间延长、医疗费用增加的主要原因。由于有症状的VTE患者只占十分之一,大多数患者没有得到诊断和治疗。及时预防是减少VTE,尤其是致死性PE的有效办法。

1 VTE的常见危险因素

VTE的危险因素约有60多种,常见的继发危险因素包括:以前发生过VTE,近期手术或创伤,活动性恶性肿瘤及化疗,妊娠,雌激素替代疗法及口服避孕药,高龄,长时间制动,严重肥胖,心力衰竭,呼吸衰竭,炎症或免疫病,慢性阻塞性肺病,慢性缺氧,炎性肠病,膜性肾病,肾病综合征,阵发性睡眠型血红蛋白尿,镰刀性贫血等。一般情况下,肿瘤增加7倍血栓风险,其中胰腺癌、脑瘤、肺癌是前3位。妊娠增加4倍血栓风险,而几乎21%脑卒中患者合并有VTE。骨科手术是引起VTE形成的常见原因,骨科大手术DVT发生率约43.2%,近端DVT发生率10.8%。

我国原发性VTE的主要原因是易栓症[3]和抗磷脂综合征[4],易栓症主要是由于蛋白C、蛋白S、抗凝血酶缺陷导致,而抗磷脂综合征患者存在抗磷脂抗体,活化内皮和血小板可能引发血栓。

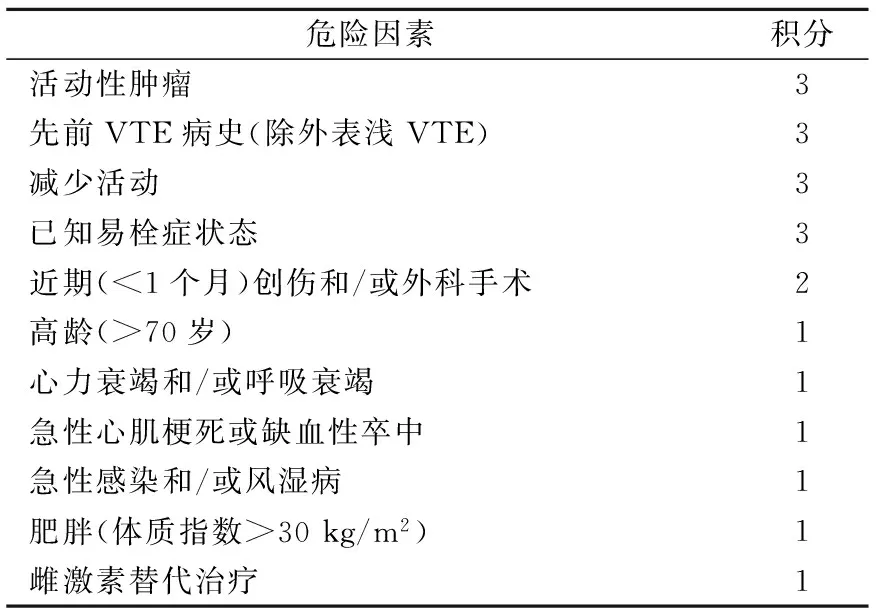

Padua预测评分(Padua prediction score)是临床上评价VTE风险的常用评分系统,用于评价住院患者VTE风险,见表1,≥4分为高风险,<4分为低风险。

表1 Padua住院患者VTE风险评分系统

而对于门诊肿瘤患者VTE风险,美国国家综合癌症网络(NCCN)指南推荐采用Khorana模型评分。美国胸科医师学会(ACCP)推荐了Caprini模型,主要用于评估住院肿瘤及外科手术患者的VTE风险[5]。

2 VTE的临床诊断

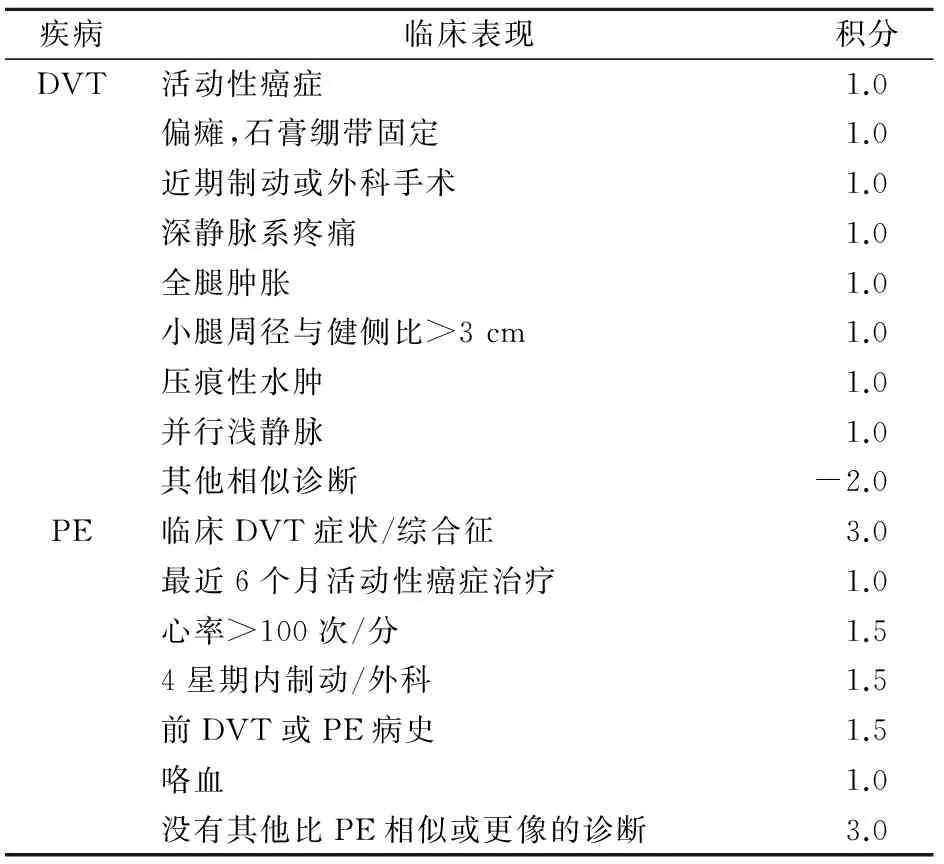

VTE的诊断主要依靠病史、症状、危险因素,Wells评分系统是临床上常用的VTE诊断的概率评分系统,见表2。VTE明确诊断主要依靠影像学诊断,如静脉CT和下肢超声诊断DVT,肺部螺旋CT诊断PE。血管造影和手术取出血栓是VTE明确诊断的方法。

表2 Wells评分系统的主要内容

注:对于DVT,高概率指≥3分;中概率指1~2分;低概率指≤0分。对于PE,低积分(<2.0分),PE概率3.4%;中等积分(2.0~6.0分),PE概率20.4%;高积分(>6.0分),PE概率65%。

3 VTE的实验诊断

VTE的实验诊断目前还没有形成共识,这是目前亟待探索的领域。D-二聚体不能用于诊断血栓,常用于除外血栓。D-二聚体阴性除外血栓,其准确率可达99%,约可除外30%的临床疑似血栓的患者。其余70%患者仍然需要用影像学诊断。D-二聚体不能用于围手术后急性反应期,也不能用于炎症急性反应期,此时非特异性非常高。

目前,还没有诊断血栓的确切特异性指标。VTE的发生是由于“血管、血液、血流”的变化导致,我们可以检测血液成分的改变以早期预警、辅助诊断。因此,VTE的实验诊断往往转化为高凝状态的检测[6]。及时发现患者处于高凝状态,给予临床预警,可以有效干预、预防血栓发生;由于VTE有30%~40%的复发率,高凝状态的检测可以用于复发的预后判断。对于高凝状态,临床往往需要采取抗栓药物治疗,而是否达到抗栓效果,是否有出血风险,也可以通过实验检测判断[7]。因此,VTE的实验诊断,目前基本有两方面:(1)高凝状态的发现;(2)抗栓治疗监测。

凝血系统以及疾病的复杂性使得VTE的问题各具特色。一方面,血栓取决于内皮、血小板、凝血因子、抗凝因子、纤溶因子的综合平衡,取决于促栓和抗栓的平衡,最终出血还是血栓是这两方面平衡的结果。肝硬化患者凝血因子、血小板减少,但是仍然可以发生VTE就是这个原因[8]。抗栓药物可以使凝血重新再平衡。另一方面,引起VTE的疾病的复杂性使得每一个患者都不相同,有凝血增强型的,有抗凝不足型的,有纤溶缺陷型的,有血小板活跃型的。如产科病理患者常为凝血成分高位储备型,肝病常为凝血抗凝低位失衡型,感染风湿存在炎症风暴诱发凝血型,肿瘤常为慢性凝血激活型……临床各科疾病凝血激活不尽相同。

对于影响凝血的五大系统变化,在临床各科变化不同,如有:血小板活化型、内皮紊乱型、凝血激活型、抗凝不足型、纤溶抑制型。不同科室VTE形成机制不尽相同使得我们没有一个有效的血栓形成标志物。所以评价每一个凝血指标在各科VTE形成模式中的作用,评价其敏感性、特异性,分析ROC曲线下面积、评价诊断效能就非常重要。由于凝血是综合活化的,评价高凝状态需要综合性的检测方法,如血栓弹力图(TEG)可以综合凝血因子、纤维蛋白原、血小板、纤溶等系统因素,并可计算凝血指数(clotting index, CI)。经过综合性试验筛选后,按系统异常进行确认试验。

C反应蛋白和VTE的风险相关,炎症、天然免疫和血凝系统有着不可分割的关系。炎症活化内皮细胞表达组织因子,活化血小板等;炎症促进凝血机制尚不明晰。磷脂酶A2是磷脂代谢中重要的酶,也叫血小板活化因子(platelet activate factor,PAF),具有很强的活化血小板的作用。另外,白细胞计数和平均血小板体积(MPV)都是炎症凝血活化的相关指标。

临床上大部分VTE是继发性的,一部分原发性血栓形成由易栓症引起。易栓症是指由遗传性及获得性因素引起的高凝固状态。临床各类疾病引起的是获得性易栓症,遗传性易栓症在西方国家主要是FⅤ Leiden突变及凝血酶原G20210A突变,而这两者在国内罕见。我国常见易栓症原因包括抗凝血酶、蛋白C、蛋白S缺陷引起。另见于异常纤维蛋白原血症、高同型半胱氨酸血症。一般情况下,具备“年轻发病,家族聚集,特殊部位,反复发生”这4个特点,临床高度怀疑患者宜监测易栓症。

还有一类VTE是由抗磷脂综合征引起,临床表现是筛查APTT延长,一般不伴有出血而可能有血栓形成或反复流产史,临床检测狼疮抗凝物(Lupus anticoagulation,LA)、抗β2GPI抗体、抗心磷脂抗体(anti cardiophospholipid Ab,ACL),实验室1项指标阳性以及临床1条证据可以诊断抗磷脂综合征[9]。

4 血栓分子标志物

近年来,血栓分子标志物逐渐应用于临床,按照凝血相关五大系统大致可以分为如下类别[10]:(1)血管内皮标志物,如von Willebrand因子(von Willebrand factor,vWF)和血栓调节素(thrombomodulin,TM)等;(2)内皮炎症活化标志物,如细胞间粘附分子1(intercellular cell adhesion molecule-1,ICAM-1)、血管细胞粘附分子1(vascular cell adhesion molecule-1,VCAM-1)等;(3)血小板活化标志物,如β-血小板球蛋白(β-thromboglobulin β-TG)、血小板因子4(platelet factor 4,PF4)、血管舒张相关刺激磷酸化蛋白(vasodilator associated stimulated phosphoprotein,VASP)、11去氢血栓烷B2(11-dehydro-thromboxane B2,11-DH-TXB2)等;(4)凝血活化相关标志物,如凝血酶-抗凝血酶复合物(thrombin-antithrombin complex,TAT)、凝血酶片段1+2(thrombin fragment,TF1+2);(5)纤溶系统活化标志物,如组织型纤溶酶原激活物-纤溶酶原激活物抑制剂复合物(tissue type plasminogen activator-plasminogen activated inhibitor complex,tPAIC)、纤溶酶-α2纤溶抑制剂复合物(plasmin α2-plasmin inhibitor complex,PIC)等。宜针对不同疾病相关VTE患者,开展多中心研究评价上述分子标志物的诊断及预后价值。

近年来报道,含组织因子微颗粒具有较好的促凝活性,与VTE相关[11];中性粒细胞诱捕网络(neutrophil extracellular traps,NET)[12]在炎症反应时增高,且具有粘附血小板、激活凝血的作用;血栓性疾病诊断常常检测凝血相关蛋白酶活性;随着分子诊断技术的进步,遗传性易栓症的分子检测和凝血相关基因表达的检测已经逐步成为现实。以上技术尚需进一步优化以适用于临床检验,更重要的是需要大量临床样本验证其应用价值。

[1]Goldhaber SZ, Bounameaux H. Pulmonary embolism and deep vein thrombosis[J]. Lancet,2012, 379(9828):1835-1846.

[2]Streiff MB.Predicting the risk of recurrent venous thromboembolism (VTE)[J]. J Thromb Thrombolysis, 2015, 39(3):353-366.

[3]Kyrle PA.Venous thrombosis: who should be screened for thrombophilia in 2014?[J]. Pol Arch Med Wewn,2014, 124(1-2):65-69.

[4]Gomez-Puerta JA, Cervera R. Diagnosis and classification of the antiphospholipid syndrome[J]. J Autoimmun,2014, 48-49:20-25.

[5]Smilg Nicolás C, Tornel Sánchez G, Trujillo Santos J.Concordance among venous thromboembolism risk assessment models[J]. Med Clin (Barc), 2017,pii:S0025-7753(17)30507-9.

[6]Anderson JA, Weitz JI.Hypercoagulable states[J]. Clin Chest Med, 2010, 31(4):659-673.

[7]Baglin T. Using the laboratory to predict recurrent venous thrombosis[J]. Int J Lab Hematol, 2011, 33(4):333-342.

[8]Allison MG, Shanholtz CB, Sachdeva A. Hematological issues in liver disease[J]. Crit Care Clin,2016, 32(3):385-396.

[9]Sciascia S, Baldovino S, Schreiber K,etal.Thrombotic risk assessment in antiphospholipid syndrome: the role of new antibody specificities and thrombin generation assay[J]. Clin Mol Allergy, 2016, 14:6.

[10]Mannhalter C.Biomarkers for arterial and venous thrombotic disorders[J]. Hamostaseologie, 2014, 34(2):115-120, 122-116, 128-130, passim.

[11]Gheldof D, Haguet H, Dogne JM,etal.Procoagulant activity of extracellular vesicles as a potential biomarker for risk of thrombosis and DIC in patients with acute leukaemia[J]. J Thromb Thrombolysis, 2017, 43(2):224-232.

[12]Jimenez-Alcazar M, Kim N, Fuchs TA.Circulating extracellular DNA: cause or consequence of thrombosis?[J]. Semin Thromb Hemost,2017,43(6):553-561.

10.13602/j.cnki.jcls.2017.12.06

北京市卫生系统第五批高层次人才培养计划(2015-3-034);人社部留学人员科技活动项目( [2015]192);首都特色临床医疗研究(Z141107006614012);教育部留学归国人员科研启动基金([2013]693)。

吴俊,1974年生,男,主任医师,博士,硕士研究生导师,主要从事血栓和止血相关研究工作,E-mail: wujunpostbox@sina.com。

R446.11

A

2017-08-14)

王海燕)