河北十番的历史与变迁

——雄县小庄村十番会引发的思考

2018-01-05

河北十番的历史与变迁——雄县小庄村十番会引发的思考

陈瑜

十番会,顾名思义是演奏十番的会社组织,所演奏的“十番”是一种以丝竹或吹管乐器与打击乐器组成的器乐合奏形式。作为中国传统器乐合奏形式,“十番”在明以来相当长的历史时期内曾广泛流传于宫廷、民间、宗教阶层,在地方风俗、文人诗词笔记乃至传奇小说中屡有记载。文章通过对河北小庄村十番会社的历史与变迁考察,结合口述史与历史文献试图勾勒十番从宫廷到民间传承的“地方性”历史变迁脉络,同时也想以此研究作为近年来以国家制度和国家观念出发理解具体地域中“地方性知识”与“区域音乐文化”被创造与传播的新研究理念在传统音乐研究领域的实践与尝试。

河北十番 吵子 历史 变迁 国家制度

十番会,顾名思义是演奏十番的会社组织,所演奏的“十番”是一种以丝竹或吹、打乐器为主要配置的民间吹打乐合奏形式。*薛艺兵将十番纳入吹打乐分类范畴,指出目前分布在各地的吹打乐中在乐队组合方面均保留着一个明显的传统特征,即无论其乐队使用多少种乐器,其中必有一种吹管乐器为主奏乐器。根据这一特征将现存南北吹打各乐种划分为鼓乐、管乐、笛乐、锣鼓四种基本类型。其中以不同乐器为主奏乐器的南北十番被分属于这四种不同类型之中。详见《民间吹打的乐种类型与人文背景》,《中国音乐学》1996年第1期,第19页。作为中国传统器乐合奏形式,“十番”在明以来相当长的历史时期内曾广泛流传于宫廷、民间、宗教阶层,在地方风俗、文人诗词笔记乃至传奇小说中屡有记载。

现今流传于河北境内的十番主要分布在冀中的易县、涞水、定兴、新城、容城、雄县、廊坊地区、固安、霸州和承德地区丰宁一带,以易县东韩村十番会、易县清西陵十番乐和承德清音会为代表。原用于清宫廷相关祭祀礼仪,现主要运用于北方农村传统岁时节庆灯会、花会等民俗活动以及民间信仰祭祀仪式中,不参与红白喜事,平时作为农村自娱自乐的一种文娱活动形式存在。刊刻于康熙癸酉年(1693)的《燕九竹枝词》收录有孔尚任、袁启旭在燕九节时游白云观庙会宴饮唱酬所作的竹枝词,描述了北方庙会中十番的演奏盛况,可见清代十番在京畿地区已十分普遍。从东韩村十番会的乐器实物可证,“早在清道光(公元1821-1850年)年间,保定的易县、涞水、徐水就有十番乐的活动。”*《中国民族民间器乐曲集成·河北卷》编辑委员会:《中国民族民间器乐曲集成·河北卷》下册,中国ISBN中心出版1997年9月,第879页。20世纪80年代,地方学界根据乐队演奏组合形式的不同,将流行于河北地区的十番乐划分为文十番和武十番两种类别,并将之归属于不同音乐类型,文十番属丝竹乐类,武十番俗称“吵子会”,分属吹打乐类。其中武十番又分为有唢呐(海笛)演奏的吹打乐和纯打击乐两种乐器编制,民间称为“文吵子”和“武吵子”。*根据《中国民族民间器乐曲集成·河北卷》相关论述整理,载自《中国民族民间器乐曲集成·河北卷》编辑委员会:《中国民族民间器乐曲集成·河北卷》下册,中国ISBN中心出版1997年9月,第879页。学者对当地十番的讨论主要涉及历史源流、宫调研究等方面。其中张松岩对清西陵十番乐能否纳入满族音乐文化范畴持谨慎态度;*详见张松岩:《清西陵的十番乐》,《乐府新声》1997年第3期。崔晓娜则认为承德的清音会、易县十番会的乐队编制与清宫廷宴乐蒙古番部合奏的乐队编制是一脉相承的。*详见李建林、崔晓娜:《河北保定易县“十番会”中的乐器与乐队组合》,《中国音乐》2007年第3期,第75页;崔晓娜、李建林:《河北保定易县“十番会”文化背景与音乐功能演变》,《中国音乐》2006年第4期,第179页。综上可见,学者们对河北发现的十番乐为清宫廷礼乐遗存的认识是一致的,但对河北十番的来源却有不同看法。

何为十番?清宫廷的十番与明代流传于江南一带的十番是否有关联?作为清宫廷礼乐的十番走向民间后,又是何种运行机制支撑其在民间传承至今?对上述问题的解释需要通过对该地区同类乐社大规模调查才能有较为深入的回答,但限于时间等因素,本文仅以河北雄县小庄村十番会及相关礼俗活动的考察为例,结合已有的十番研究成果对上述问题进行初步探讨,提出的意见还不成熟,希望各位师友批评指正。

一、 小庄村十番会社的历史与现状

1.区域历史与村落概况

我们所考察的这个十番会所在小庄村现隶属于河北保定市雄县。雄县春秋时属燕,秦为上谷郡,汉为涿州地,唐属易州容城,因特殊地理位置成为历代中央政权边陲重镇,有“北控三关,南达九省,畿辅重地,都南屏翰”之称。《天一阁明代方志选刊·保定郡志》载:

雄县本唐涿州瓦桥关地,在易水之东。春秋时属燕,秦为上谷郡,汉为涿州地,当九河下冲。周显德六年,收复三关控扼幽蓟,肇建雄州,置归义县,以易州容城来属。又于西河之地置霸州益津关、雄州瓦桥关、瀛洲高阳关,分置重兵,与真定府、定州相倚角。政和三年,赐郡名,曰易阳郡,防御属河北道。靖康后,没于金元,属保定路。洪武元年归附,改雄州为县,隶本府,编户一十九里。*《天一阁明代方志选刊·保定郡志》,《重修保定志》卷十二、十三。

后周世宗柴荣收复三关并置霸州益津关、雄州瓦桥关、瀛洲高阳关重兵把守,雄州由此肇建。宋辽时期,北宋与辽国政权战事频繁,雄州曾为辽宋两属地。明洪武七年置雄县,归属保定府。清康熙八年(1669),直隶巡抚由正定移驻保定,保定始为直隶省会,保定府为直隶总督驻地。此后200多年间,雄县所在的保定始终为中国近代史上的区域性政治中心。

明永乐初,由于北方地区气候环境以及政治方面因素,明朝政府曾发动数次大规模移民垦荒和军队屯田,大量移民也迁徙至保定。据《雄县乡土志氏族第七》载:“雄县之先,多系永乐初自小興州内徙。又按《定兴县志》:永乐二年,移大宁民实畿内。定兴之民,半出興州,雄县亦然。”*《雄县乡土志》,《中国方志丛书·华北地方》一五四号,据清刘崇本编辑,清光绪三十一年铅印本影印,成文出版社印行中华民国五十七年。雄县人口大多为明永乐年间古北口外小興州*关于文献中的興州所在地,学界多有考证,有认为是山西小興州,也有认为在河北省的滦平县。移民而来,多杂姓聚居。清军入关定都北京后,为巩固京师政权,多尔衮摄政期间支持推行了包括剃发易服、圈地令、逃人法等一系列抑汉民族政策,并在保定设兵屯营,顺治元年(1644)下令圈占北京附近的无主荒地和明朝皇亲、勋贵、宦官庄田分给入关的八旗官兵。十番会所在小庄村即清初因清兵入关圈地而建,该村人口多为汉族。

2.小庄十番会的历史沿革

小庄村十番会成立于清顺治年间,距今传承八代,可能有三百多年历史。据会社鼓师郭宝臣于2002年重抄的一本谱本(原抄本年代不详)《古乐十番曲牌》内页“序”(郭宝臣自撰)载:

清朝顺治年间即一六四三年至一六六一年,古乐十番曲牌传承于小留民庄村东关街。小庄村旧称小留民庄,始建于清初,清人入关跑马占圈,有一个王氏家族留在大庄村(该村原名为大留民庄)。王氏家族兴盛后,在圈外建立了小留民庄,并组织村民在当地修建了6座大庙,分别是玉皇庙、观音庙、太公庙、关帝庙、文昌庙、五道庙。每逢初一、十五都要进香,逢年过节更是热闹,吹吹打打、燃放鞭炮,百姓们都去寺庙焚香,祈求诸位神灵保佑平安吉祥、幸福安康。可是吹吹打打需邀请外村音乐会演奏,花费太大,经会头商量后由王氏家族牵头成立了十番会,又称“路灯会”。从此古乐十番落地生根于小留民庄村东关街,传承至今。*引自小庄村十番会保存谱本《古乐十番曲牌》“序”,郭宝臣2002年重抄。

关于小庄村十番会的历史源流,据郭宝臣口述,有认为十番会是清朝顺治年间从固安县传过来;另一说是从高碑店传过来;还有一说是外地的道士路经此地驻庙传授下来的,目前尚无定论。

3.会社制度特点与成员构成

从小庄村十番会的会社制度观察,十番会具有较高的社会地位。与戏班、鼓吹等职业班社不同,十番会不被雇佣,不以盈利为目的,不参加婚丧喜庆,只在庙会及岁时节庆的民俗活动中演奏,平日作为自娱自乐的形式存在,村民对其十分敬重。这可能与十番乐曾作为清宫廷礼乐以及当地民间信仰祭祀文化的象征内涵有关。易县清西陵十番会主要为清西陵内务府奏乐祭祀皇陵之承差,与西陵八旗差官营之金花圣会同为御用音乐。*引自崔晓娜、李建林:《河北保定易县“十番会”文化背景与音乐功能演变》,《中国音乐》2006年第4期,第179页。清廷覆灭后,失去经济基础的十番会也随之衰落并转入民间,但作为宫廷礼乐的身份却依旧彰显。同时,十番承担着冀中地区最重要的民间信仰后土的祭祀礼乐功能,其被赋予的文化象征内涵也容易令人产生敬畏心理。

从十番会的组织方式观察,小庄村十番会具有地缘和亲缘的关系特征。十番会通常为本村(铺)信仰祭祀对象服务,除非区域性共同民间信仰对象如后土信仰,其他极少参加外村的祭祀活动。因此会社成员通常从本村男性中挑选品行端正且具有承担村里公共事务精神的人士担任,具有较强的地域性特征。其次,由于会社成员都是本村人,因此极易具有亲缘关系。如十番会鼓师郭宝臣家族已传承五代,郭宝臣的爷爷郭强曾是全社第五代镲头,父亲郭砚奎为小庄村十番会第六代鼓师,郭宝臣的儿子郭喜民(1975-)在会社里司大钹,其孙郭奥目前也在会社学习大鼓。又如李兆芝(1935-)目前在会社司小钹,其兄李兆明技艺高超,曾是十番会第七代会长,担任李兆芝这辈社员的老师。李兆芝之子李壮和侄子李青山目前都在会社里吹奏唢呐,为十番会第八代唢呐传人。通过《古乐十番曲牌》后附的一份传承人员名单,我们能更清晰地了解小庄十番会社的传承谱系。

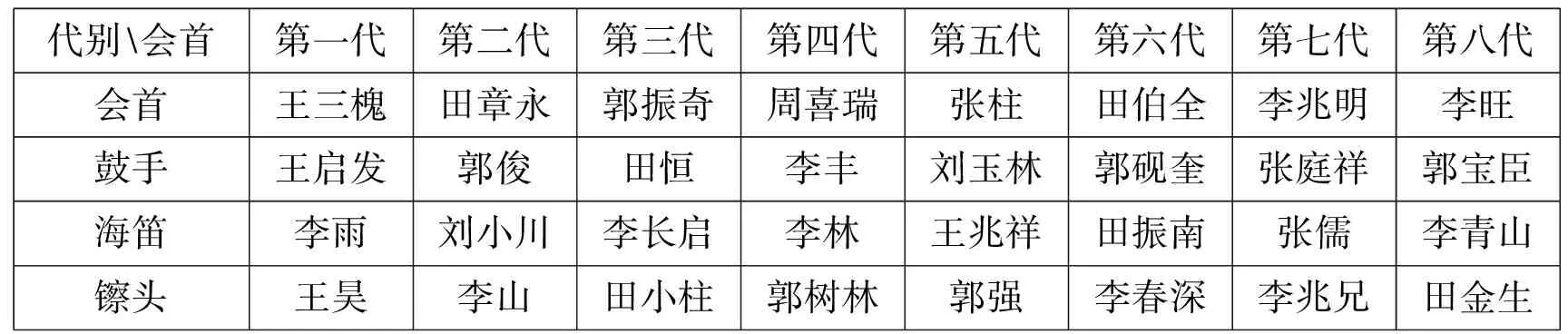

表1 小庄村十番会传承谱系表

4.会社历史变迁

传统村落中亲缘和地缘关系相对稳定的情况,以及外部生存环境的稳定支撑,使得小庄村十番会一直以来传承较为有序。虽然历经社会变革几经更迭,如1958年大炼钢铁和“文革”破四旧等政治运动,十番会因参与迎神赛社而被解散,大量乐器、乐谱散失,但十番会的传承并没有完全中断。据郭宝臣介绍,20世纪50年代以前,小庄村十番会的经济支柱主要来自于会社购买的二亩公田,平时成员轮流耕种打理,以地养社,所得收入足够应付年节活动花销。土改以后,公田被没收重新分配,失去了经济来源的十番会社主要依靠参加村里公共事务时村民的集资筹捐以及会社成员自掏会费勉强维持。20世纪80年代以来,随着地方宗教和民俗信仰的复兴,十番会迅速恢复活动。但与此同时,受市场经济以及农村城镇化影响,村里大部分年轻人大多愿意进城务工,十番会遭遇后继乏人的艰难处境。所幸,近些年在国家非物质文化遗产保护观念的宣传鼓励下,地方文化管理部门和民间艺人在思想层面上对民间艺术逐渐形成统一认识,极大地激发了民间艺人文化自觉意识和传承传统艺术的热情。雄县文化广播新闻出版局给予小庄村十番会每年一万五千元的经费补助,鼓励十番会培养传承人。十番会会长李旺和鼓师郭宝臣等人从2015年开始积极发动村民学习十番,为此废除了只收男性社员的老规矩,招收了十几位闲赋在家的农村妇女学习十番,这不能不说是十番会面对当下社会变迁的主动调适。目前十番会成员大约30余人,包括十几位女性学员。年纪最大的会员80岁,50岁左右年龄段成员占多数,还有少数年轻人加入。虽然会社传承情况依旧不乐观,但越来越多人的加入让乐社的老师傅们看到了一丝希望。

二、十番乐功能的传承与变迁

张振涛曾试图对发生在冀中乡村社会中大规模农民结社建会行为做出学术解释,认为“从儒家学说中派生出的礼乐制度以及进一步衍化的乡村礼俗”是支持这一制度的意识形态和思想体系。*详见张振涛:《国家礼乐制度与民间仪式音乐》,《中国音乐学》2002年第3期,第82页。十番作为清宫廷礼乐,在民间接衍的礼俗用乐交流互动中,其礼乐功能和文化属性始终没有改变。十番原在清宫廷中月令承应,即在固定节日当差,如花朝承应、端午承应、七夕承应以及庆典承应、校射承应、临时承应*张松岩:《清西陵的十番乐》,《乐府新声》1997年第3期,第50-51页。;清西陵每年清明、中元、冬至、岁暮四时和忌辰大祭,清西陵内务府负责奏乐祭祀皇陵之承差,可见十番乐成为宫廷中如迎神庙会、民俗节日、宫廷庆典、祭祖、骑射娱乐等“公”“私”礼仪必不可缺的组成部分,承担事神、娱人的功能。转入民间后,迎神赛社和民间礼俗仍然是十番音乐生存发展的重要载体,河北的后土信仰以及村落中玉皇庙、观音庙、太公庙、关帝庙、文昌庙、五道庙所供奉的地方神明等成为“礼”的主体,十番会事神、娱人的社会功能依然不变。

据郭宝臣介绍,参加后土庙会迎神巡游是小庄村十番会每年最重要的活动。20世纪80年代,薛艺兵等学者通过对河北境内易、涞两县的后土信仰和乐社相关仪式问题进行专题研究,指出在河北境内以易县洪崖山后土庙为中心的方圆数百里范围内,存在着一个以后土为民间祭拜主神的信仰圈。在河北境内,后土的宗教影响力,以易县洪崖山后土庙为基点,呈扇面形向东南方向平原地带幅射,广及易县、涞水、涿州、定兴、徐水、满城、涞源等地约数百公里范围。*曹本冶、薛艺兵:《河北易县、涞水两地的后土崇拜与民间乐社》,《中国音乐学》2000年第1期。易县洪崖山后土主庙自清代以来香火旺盛,每年三月十五后土庙会期,各地香客蜂拥而至,易、涞等县民间香会争相朝顶献演,音乐会、十番会等民间自发组织的会社都会参与到庙会活动中。小庄村十番会过去每逢三月十五都会到西北山老奶奶庙接后山奶奶像到会棚烧香祭拜。小庄村原先有个奶奶庙,后来被拆,神像被毁,但每逢三月十五,十番会依然会去村子的东北角接神,围着村子巡游,沿途接受香客们的祭拜。

每年正月十四至十六的“散花灯”习俗也是小庄村十番会必须参与的活动,同时参与的还有同村的四道吵子会。“散花灯”通常分为三天,农历十四放“人灯”祈求平安,十五放“神灯”敬神灵,十六放“鬼灯”慰鬼祭祖,三天的仪式内容大致相同。农历十四的仪式在夜晚进行,十番会走在队伍的最前面,开道的两位负责执会旗,后面依次为大鼓、钹、镲,三把海笛垫后,一路轮番演奏《一盘丝》《一盘绳》等曲目。负责放灯花的会员紧随其后,拿着盛放燃烧灯花的铁锅三步一走、两步一停,在街中间撒下一盏盏灯花,村民们自发地参与到散灯花的队伍中,随着十番会走遍全村街巷和大庙,每到大庙都在门口燃放三堆灯花。队伍走过之处,燃烧的灯花远望如同一条长龙,灯花、烟花交相辉映,夜色中十分壮观喜庆。这一天放灯,寓意户进人丁、六畜兴旺、财源广进。村民们争先把大街上燃放的灯花捧到家中放在炕头上,灯花燃烧得旺,预示着幸福安康,来年诸事顺意。正月十五日放神灯,仪式内容与放“人灯”类似,不同的是神灯须在寺庙里放,意在敬神祈福,祈求神灵保佑,消灾祛病、平安健康。正月十六放“鬼灯”,须在村外,敬鬼,为先人转世而祈祷。放“鬼灯”时锣鼓喧天,但禁止燃放鞭炮,据说是为去世的先辈们创造转世良机。*以上内容根据河北大学艺术学院李建勋老师带领考察组于2016年2月21日正月十四晚录制的雄县小庄村东关街春节“散灯花”祈祥仪式以及十番会鼓师郭宝臣访谈内容整理。

20世纪60、70年代,小庄村十番会还参与“抡花”习俗演奏。“抡花”也是民间花会中的一档,通常在正月十五举行,目的是为了预祝来年风调雨顺、五谷丰登,与“火神”祭祀可能有关。抡花前需将铁屑、铜屑和燃烧的木炭装在铁质的马蹄形器物里,用绳子绑在木杆上抡,铁屑和铜屑在木炭充分燃烧后碰到墙面地面,溅起火花如同焰火,极富表演性和观赏性。据十番会的乐师回忆,在抡花的同时,十番会就在旁边演奏。遗憾的是,这种民俗传统自上世纪80年代已消失。

以上所述,可以观察到即便是上述“散灯花”“抡花”民俗活动也往往常常夹杂着信仰祭祀的成分,十番所参与的场合通常都与宗教信仰有关,这种与神圣宗教仪式的结盟关系可能是十番会在民间普遍受尊重的原因之一。同时,我们也注意到,包括十番会在内的传统艺术在乡村社会中还发挥着维护村落间会社与会社、人与人之间关系交往的重要作用。北方农村的传统岁时节庆如春节、元宵节等往往也是农闲时节,各村镇常在此期间组织各种不同内容的民间花会游行串会,联络感情。据会社鼓师郭宝臣介绍,小庄村共有五条街,每条街都有自己组织的会,全村共有五道会。十番会属于东关街,其他四条街上的四道会为纯锣鼓乐演奏的武吵子会。小庄村的花会每年通常腊八开始一直持续到农历二月二结束,十番会和村里的其他四道吵子会共同出会。这种以会社组织作为村镇内部维系彼此之间关系的互访行为是十番在民间的一项重要社会功能。

“历史上的中国无论从宫廷和地方官府、军旅乃至民间,这种具有实用功能性的用乐情况比比皆是,由此构成了音乐文化的功能性传承和发展。进入到20世纪,当以往的宫廷、官府以及军旅所用的礼乐传统由于时代的变迁更多积淀在民间并以礼俗的形式而承继,进而以非主流化的形式与礼俗依附共生的时候,才使得我们的音乐传统具有“顽强”的生命力,与礼俗共生共存的音乐是历史上的大传统的积淀,这是我们所要刻意强调的,能够使音乐传统延续恰恰是民间礼俗用乐的实用功能性。”*项阳:《功能性·制度·礼俗·两条脉》,《中国音乐》2007年第2期,第27页。十番从宫廷走向民间的历史过程中,宗教信仰和民间礼俗始终是十番会生存延续的内部动力,作为“人界与神界沟通的桥梁”,十番乐所具有的敬神、娱人的核心社会功能并没有改变,这也是十番历经百年仍能保持其生命力的重要原因。

三、小庄村十番会的音乐传统

小庄村十番会是由唢呐(当地俗称“海笛”)和鼓钹镲等打击乐器组成的吹打乐合奏形式,根据上述河北地区本地分类,属于“武十番”中的“文吵子”。杨荫浏先生在分析苏南十番锣鼓时曾认为十番的“‘十’为多的意思,‘番’是翻花样之意。总的来说,就是在配器上用到锣鼓,而在曲式上变化复杂的一种音乐”*中国艺术研究院音乐研究所编:《杨荫浏全集》第8卷(苏南十番鼓曲 十番锣鼓),凤凰出版传媒集团、江苏文艺出版社2009年,第411页。。小庄村十番会以唢呐和锣鼓为主的合奏形式以及由乐句重复变化构成的曲牌曲式结构特点,充分体现了十番这种音乐演奏形式的主要特征。

(一)乐器与乐队编制

1.乐器

据《古乐十番曲牌》“序”载,十番会演奏的乐器主要有:鼓、镲、铙、锣、旋子、小镲、海笛、地鼓、镗子、二胡、笛、笙等12种,乐队编制约三四十人。在当天的考察中由于会社人员召集不齐,我们所见到的小庄村十番会的乐队仅有六种:海笛(唢呐)3把、小镲2个,大镲9副,地鼓1个,旋子(或镗子)1个、大锣1个,演奏人数17人。

考察中所见的十番会所用乐器如鼓、镲、铙、钹、小镲等多与河北地区的其他同类乐器形制相同,个别乐器在当地有自命名的民间称谓。“海笛”是当地对小唢呐的俗称,形制较小,木制,锥形木管上开八个按音孔(前七后一)。海笛音色清脆尖亮,目前十番会还保留有一把清代海笛。另如当地所称的“旋子”,实际是一种形制较小的铜锣,演奏时左手持铜锣,右手持木板敲击,和乐队中的大锣相比音色清亮短促。“镗子”即镗锣,形制比弦子小,演奏时左手持锣,右手拿小木槌敲击,此次考察未见。据鼓师郭宝臣说,小庄村十番会原有旋律乐器海笛、二胡、笛、笙4种,目前仅存海笛,其他3种乐器在李旺的父辈就已失传,乐器也在“文革”中遗失。“集成”河北卷中提到吵子会使用的长尖(当地俗称“招军”)、娄斗、撞钟(星儿)、点锣等乐器在小庄村十番会未见到,可能在此地已失传。

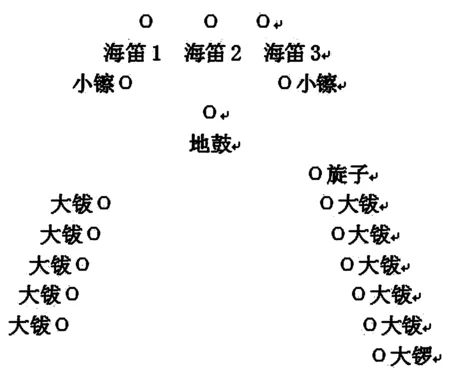

2.乐队编制

十番乐队分为坐乐和行乐两种演奏形式。行乐时常排成一列队伍,乐器排列顺序从前往后依次为鼓、锣、镲、铙、钹、海笛。坐乐演奏时通常排列成八字队形,鼓居正中,三支海笛列队在鼓身后,鼓前方分别为四副铙钹排列两侧,小镲和旋子分立在鼓的两侧,大锣置于最外围。坐乐与行乐的演奏形式取决于演奏场合, 在祭祀后土的游神仪式或春节、元宵期间的灯会活动中通常使用行乐的演奏方式,当游神至村口或辖境内特定地点如寺庙门口时又或者是村民平日自娱自乐时则采用坐乐的演奏形式。无论是哪种乐队演奏形式,最终目的是为了制造热烈喧天的气氛,最大程度地增进人与人或人神间的交流。

图1 小庄村十番会演奏乐队编制

图2 小庄村十番会演奏中(2015年拍摄)

图3 小庄村十番会成员合影(2015年拍摄)

(二)曲牌构成、字谱抄本和宫调运用

1.曲牌构成

小庄村十番会的演奏曲牌主要有《一盘丝》《一盘绳》《遵太平》《三扭嘴》《滚绣球》《炒逢》《赶子》《诗经》《小燕钻头》《大豆芽》《小豆芽》《芙蓉开花》等十余首曲子,但从郭宝臣重新整理的《古乐十番曲牌》看来,目前只保留《一盘丝》《一盘绳》《遵太平》《三扭嘴》《滚绣球》《炒缝》六首。从曲牌名称来看,这些曲牌大部分为明清俗曲,与张岩松先生1981年在河北易县调查发现的《十幡乐武堂谱本》内记录的曲目部分相同。*《十幡乐武堂谱本》收录有《拾棒锣》《五棒锣》《昭君出塞》《雁过南楼》《歉正赶子》《赶子》《回回进宝》《桃柳争春》《蓬头刘海》《叠落金钱》《狮子滚绣球》《斗龙舟》《花和尚》《百鸟朝凤》《银钮丝》《拾不闲》《加官》《凤秧歌》《秧歌尾》《倒插秧》《插秧歌》《锦凤云》《拾棒鼓》《一枝花》《凡五高声》《工六高声》《祭枪》《柳含烟》《猴儿扒杆》《钹朴豆叶黄》《一句豆叶黄》《豆叶黄》《一窝丝》《凤仙花》《一掇枪》《攒天心》《小舟仓》《哭城》《九棒锣》《小将军》《栽柳子》《翻豆叶黄》共43首乐曲。转引自张松岩:《清西陵的十番乐》,《乐府新声》1997年第3期,第52页。同时对比杨荫浏在《锣鼓谱》*该谱由杨荫浏、曹安和于1937年搜集,1953年油印,1957年音乐出版社以《苏南吹打曲》为名出版。1982年人民音乐出版社第二次印刷时修订第一编绪论,该书名为《苏南十番鼓曲》。2009年收编入《杨荫浏全集》(第8卷 苏南十番鼓曲 十番锣鼓)并由江苏文艺出版社出版。中所记录的曲牌名,也有少数几个牌子牌名相同,如《滚绣球》。但由于《锣鼓谱》中记录的是流传于苏南地区的十番鼓,以丝竹演奏为主,旋律风格上已相当昆曲化,很难从旋律上看出相似之处。

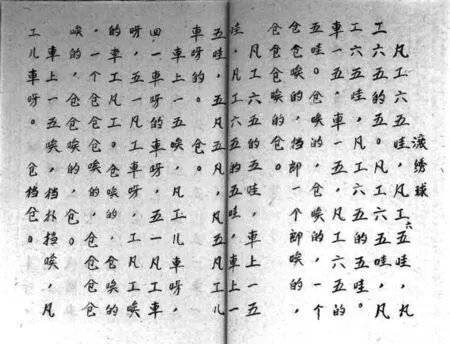

2.字谱抄本

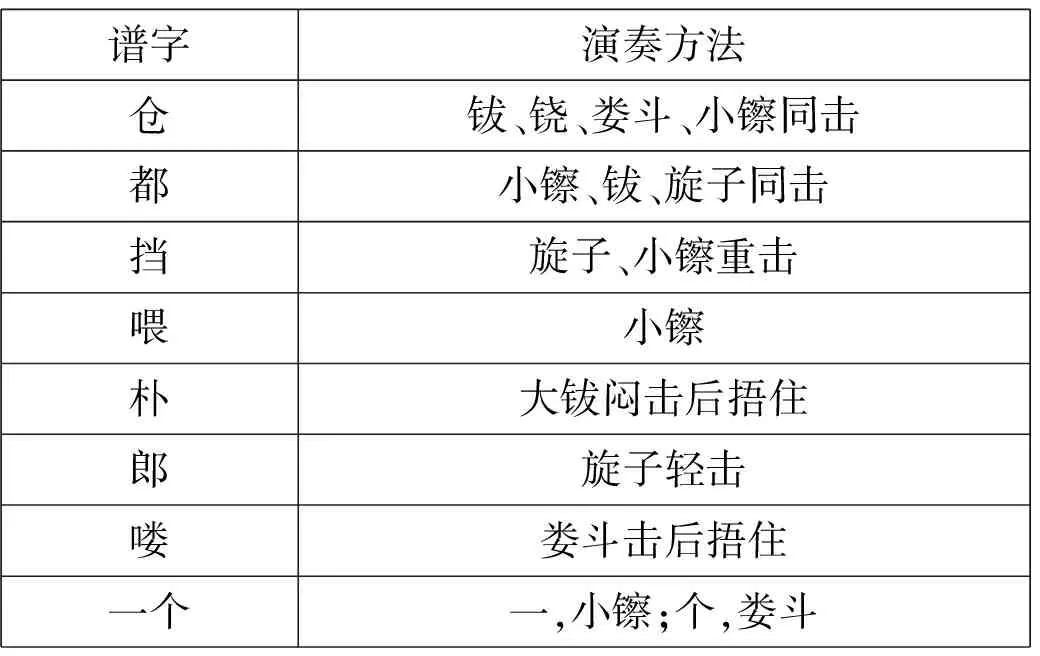

小庄村十番会的乐谱属于工尺谱系统,乐谱中包含了器乐工尺谱和锣鼓谱,谱字由上而下、由右向左直行竖写。器乐工尺谱所用谱字与当地流行的音乐会曲谱谱字大体相同,为“六、五、上、尺、工、凡、合、四、一”,锣鼓谱字以“仓、挡、郎、喽、都、喂、朴”七个状声字表示,不记录演奏方法。谱字下方标记有“。”和“、” 的代表节拍的板眼记号。谱面上的“锣”指大锣在乐曲前后敲击一记,表示乐曲的开始和结束(见表2)。

和冀中音乐会工尺谱相同,河北十番会乐谱中也存在没有记录而在实际演奏或韵谱中存在围绕骨干音的润饰性旋律,即“阿口”。乐谱上出现的如“呀”、“哇”、“唉”等“阿口”的意义在于,帮助谱字与衬字音韵上的配合,使得学习者在念谱时更顺口,如“一”字后常用“呀”,“五”字前常用“唉”,“五”字后常用“哇”等。民间虽然有乐谱记写的传统,但由于民间乐社大部分以口传心授(当地人称为“口递”)为主要传承方式,因此所保留的工尺谱本往往只记录了乐曲的骨干音及大致旋律,和实际演奏仍然有差异,这也是传统工尺谱记写传承方式的重要特征。因此,十番会成员在拜师学艺时都非常注重工尺谱的学习和背唱,学会演奏之前必须先跟着师傅学念谱(或称“韵谱”),念熟后才可以学乐器演奏法。

表2 锣鼓状声谱字和演奏方法对照表

图4 《滚绣球》工尺谱局部

3.宫调运用

小庄村的十番会曲谱以“合”字为调首。十番会的海笛过去只演奏G调,现在能演奏C/ E/G三个调(该乐社没有保留下固定调名称谓),音高和谱字对应即:合=C,合=E,合=G。目前较常用G调演奏。清西陵《十幡乐文堂谱本》中记录了40首牌子里面有4套套曲*曲目详见张松岩:《清西陵的十番乐》,《乐府新声》1997年第3期,第52页。,从小庄村武十番仅存不多的五首曲目看来存在两种不同宫调(D宫和G宫)的曲目,其中属于G宫系统的曲目有《一盘丝》《一盘绳》《遵太平》,属于D宫系统的曲目有《三扭嘴》《滚绣球》《炒缝》,再加上该社乐人说过十番演奏通常曲牌与曲牌之间没有停歇,不禁让人猜测这些曲目是否原为套曲?若是,每套曲牌组合数量是多少,以何种原则组合?遗憾由于乐社曲目掌握数量有限且遗失较多无法再进一步证实,只能留待对其他乐社的考察再继续探讨。

(三)曲式结构

小庄十番在曲式上主要为曲牌体结构。曲牌篇幅长短不一,有大小之说。如《大豆芽》《小豆芽》是篇幅较短的小曲,《滚绣球》《芙蓉开花》《小燕钻天》则是篇幅较长的大曲。每个曲牌由一个或若干个独立的旋律乐段和两个以上直到几十个独立的锣鼓乐段共同组成,构成吹打乐种的典型特征。锣鼓段通常无具体牌名。曲牌开始演奏前通常会先演奏一个固定的锣鼓乐段,以此作为划分曲目与曲目之间的标志。由于十番乐在实际演奏中往往不间断演奏,因此用固定的锣鼓乐段作为各曲牌之间的穿插有助于帮助乐人记忆。

谱例1.锣鼓段(曲牌起始句)

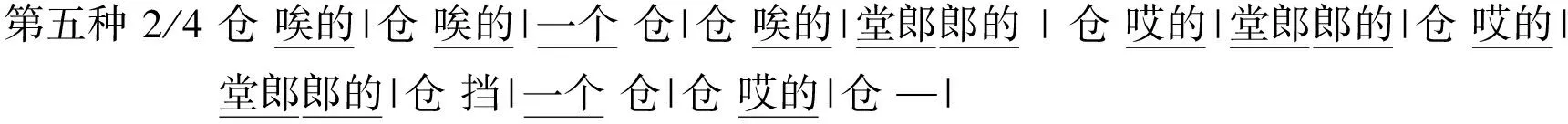

十番会的锣鼓段节奏型通常可以分为五种,按照节奏类型又可分单一节奏锣鼓段(前三种)和多节奏锣鼓段(后三种),均无具体名称。主要运用不同打击乐器的多种组合构成:

第一种 2/4 仓 —|仓 —|仓 仓|仓 —|

第二种 2/4 仓 —|仓 —|仓 仓| 0 仓|仓 —|

第三种 2/4 仓 仓|仓 仓|仓 仓|仓 仓|....

第四种 2/4 仓 唉的|仓 唉的|一个 仓|仓 唉的|挡郎 一个|郎 唉的|仓 仓| 仓—|

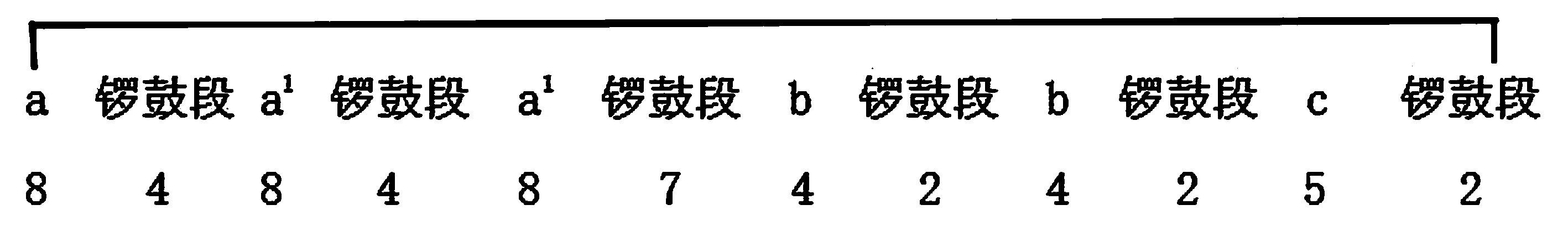

十番乐曲牌的旋律乐段主要由若干个不同的乐句以及它们的变化重复体组成,最终构成多乐句的单曲体曲式。如十番会常演奏曲目《一盘丝》即是由六个乐句构成的单曲体结构。

谱例2.《一盘丝》*谱字“车”应为“尺”,笔者根据小庄村十番会2015年11月实际演奏记谱。

《一盘丝》曲式结构图示:

这首乐曲通常在行街时作为开场曲演奏,音乐素材简单短小,整首曲子主要通过对a乐句素材的三次变化反复与锣鼓段交替演奏组合构成。第一次变化反复a1主要运用异头同尾方式变化呈现,第二次变化反复b主要运用同头异尾变化呈现,第三次c变化较大,主要通过a乐句的后半部分素材发展出来。整首乐曲的素材和发展方法都很简单,追求异中求同,乐思构成极为巧妙。

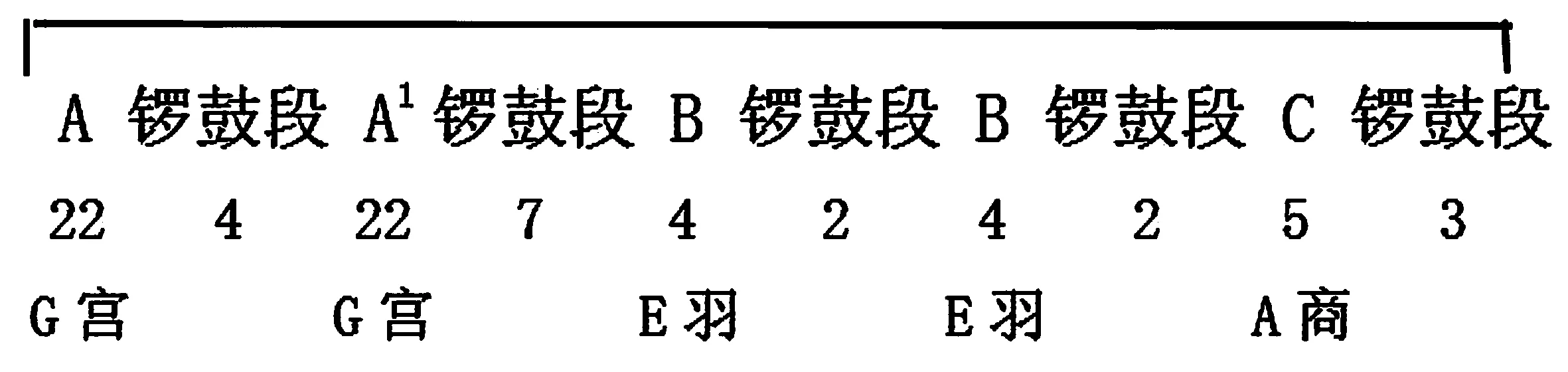

另一首经常演奏的曲目《一盘绳》则是由五个乐段组成的单曲体形式。曲式结构图示如下:

全曲主要由四次反复变化构成。第一次对A乐段运用异头同尾的方式反复变化构成;第二次是B部分出现的旋律与《一盘丝》的b乐句相同;第三段也与《一盘丝》的c乐句相同。《一盘丝》《一盘绳》两首曲牌的名称也十分相似,乐曲创作意图也十分明显。

以上分析观察,小庄村十番会的曲式结构特点主要由乐句多次反复重复变化构成,这种强调变化遍数的特点与十番中“番”所蕴含的意味完全相同,是十番音乐的典型特征。

(四)音乐风格特征

小庄村十番乐的音乐风格质朴、平稳,演奏中的十番乐队通常分以海笛为主奏乐器的吹管部分和鼓铙钹镲组成的锣鼓乐两个声部。吹奏乐部分通常以齐吹强吹为主,不强调技巧;打击乐声部又分为以鼓、镲、铙、锣、地鼓等重型浑厚音色打击乐器组成的领奏声部和以旋子、小镲、镗子等音量较小的色彩性乐器组成的配奏声部。大鼓在乐队中起指挥作用,控制整个乐队的节奏和速度并贯穿全曲始终。大锣只在乐曲开始和结束时敲击一下,以示乐曲开头收尾。唢呐与锣鼓声部搭配有一定规律,如海笛演奏旋律时,要用音量较小的小型打击乐器小镲等合奏。锣鼓演奏时,钹铙通常运用捂、转、亮、磨、立等多种演奏技法,突出多种打击乐器音色、音量在对比中的细节变化,从而构成了小庄十番乐粗犷而又细腻的演奏风格。吹管声部和锣鼓段轮番迭出,交替迎互,一唱一和,一问一答,彰显十番讲究对比平衡的美学原则。

从锣鼓段看来,小庄十番乐的锣鼓段都没有具体牌名,但其运用方式、演奏规律和江南一带的十番鼓和十番锣鼓有相似之处。例如河北十番按照不同乐器组成方式有文武之分,十番鼓中也有单独以丝竹存在的曲牌以及配合鼓段的曲牌,十番锣鼓更是有粗细之分;河北十番起始句锣鼓段由一种固定节奏形式不断反复演奏贯穿于乐曲之间,和苏南十番锣鼓中以【急急风】和【细走马】贯穿全曲的作用相同;苏南十番锣鼓中大量借鉴了昆曲唱段,河北十番也与当地京剧、梆子以及鼓吹乐密切相关,如《赶子》即根据京剧《清风亭》里的唱段改编而成,从而呈现出了各自富有特色的地域性风格特征。

四、 河北“十番”历史溯源初探

何谓十番?清宫廷的十番与明代流传于江南一带的十番是否有关联?对明代以来的几则有关十番的文献值得再深入讨论。明沈德符《万历野获编》中载:“又有所谓‘十样锦’者,鼓、笛、锣、板、大小钲、钹之属,齐声振响,亦起近年,吴人尤尚之。然不知亦沿正德之旧。武宗南巡,自造《靖边乐》,有笙、有笛、有鼓、有歇落、吹打诸杂乐,传授南教坊。今吴儿遂引而申之。真所‘今之乐犹古之乐’。”*(明)沈德符撰:《历代史料笔记丛刊·元明史料笔记丛刊·万历野获编》,中华书局1997年。明人叶梦珠在《阅世编》中也说:“吴中新乐,弦索之外又有‘十不闲’,俗讹称‘十番’,又曰‘十样锦’。其器仅九:鼓、笛、板、钹、小铙、大铙、大锣、铛锣。……其音始繁而终促,嘈杂难辨,且金革木而无丝竹,类军中乐,盖边声也,万历末与弦索同盛于江南。至崇祯末,吴阊诸少年又创为新十番,其器为笙、管、弦。”*(清)叶梦珠撰:《阅世编》卷十·纪闻。这两则文献对明代流传于江南一带十番的名称、乐器构成、乐队编制、来源、演奏风格、应用场合以及流变情况进行了详细描述。我们可以得知明崇祯以前,十番鼓的乐队编制以金革木为主,即以锣鼓乐与笙、笛等组合的器乐合奏形式。沈德符认为十番源于武宗南巡讨伐江西宁王朱宸濠时所作《靖边乐》,杨荫浏对此有不同意见。*《杨荫浏全集》(第8卷 苏南十番鼓曲 十番锣鼓),江苏文艺出版社,第412页。但通过其演奏风格“类似军中乐”的描述可以想象其曲调较为高亢激奋,应属于鼓吹乐类型。至万历末年,十番锣鼓与用于昆曲伴奏的吴中弦索在江南广泛流传。崇祯末年,吴地对十番锣鼓的创新中增加了笙管弦等乐器,称为“新十番”。可见此时的十番已有了丝竹的成分。清李斗《扬州画舫录》卷十一载:

歌船宜于高棚,在座船前。歌船逆行,座船顺行,使船中人得与歌者相款洽。歌以清唱为上,十番鼓次之,若锣鼓、马上撞、小曲、摊簧、对白、评话之类,又皆济胜之具也。……十番鼓者,吹双笛,用紧膜,其声最高,谓之闷笛,佐以箫管,管声如人度曲;三弦紧缓与云锣相应,佐以提琴;鼍鼓紧缓与檀板相应,佐以汤锣;众乐齐,乃用单皮鼓,响如裂竹,所谓“头如青山峰,手似白雨点”,佐以木鱼、檀板,以成节奏,此十番鼓也。是乐不用小锣、金锣、饶钹、号筒,只用笛、管、箫、弦、提琴、云锣、汤锣、木鱼、檀板、大鼓十种,故名十番鼓。番者,更番之谓。有【花信风】【双鸳鸯】【风摆荷叶】【雨打梧桐】诸名。后增星钹,器辄不止十种,遂以星、汤、蒲、大、各、勺、同七字为谱。七字乃吴语状器之声,有声无字。此近今庸师所传也。若夹用锣铙之属,则为粗细十番,如【下西风】:“他一立在太湖石畔”之类,皆系古曲,而吹弹击打,合拍合。其中之【蝶穿花】【闹端阳】为粗细十番。下乘加以锁哪,名曰“鸯鸳拍”。如【雨夹雪】【大开门】【小开门】【七五三】,乃锣鼓,非十番鼓也。【梦香词】云:“扬州好,新乐十番佳。消夏园亭【雨夹雪】,冶春楼阁【蝶穿花】。”以【雨夹雪】为十番,可谓强作解事矣。是乐前明已有之,本朝以韦兰谷、熊大璋二家为最。兰谷得崇祯间内苑乐工蒲钹法,传之张九思,谓之韦派。大璋工二十四云锣击法,传之王紫稼;同时沈西观窃其法,得二十面。会紫稼遇祸,其四面遂失传。西观后传于其徒雇抡美,得十四面。抡美复传于大璋之孙知一,谓之熊派。兰谷、九思,苏州人;大璋、知一福建人;西观苏州人,抡美枋州人。至今扬州蒲拔出九思之门,而十四面云锣,福建尚有能之者。其后有周仲昭、许东阳二人,仲昭书方南堂,工尺犊,亦此中铮铮佼佼者。他如张天顺、顾德培、朱五呆子之类,以十番鼓作帽儿戏,声情态度如老洪班,是又不专以十番名家,而十番由是衰矣。

清人李斗在描述明代歌船上文人宴饮娱乐时讲到了当时流行于江南的十番鼓和十番锣鼓的区别,并对二者的乐器构成、乐曲、乐工及师承、流派情况等做了详细描述,指出十番鼓的乐器有笛、管、箫、弦、提琴、云锣、汤锣、木鱼、檀板、大鼓,在此基础上增加了星、钹、小锣、金锣、饶钹、号筒、唢呐等乐器,成为十番锣鼓。十番锣鼓有“粗细”之分。“细乐”应该指的以丝竹乐器与小型打击乐器的组成形式,“粗乐”反之,应指以唢呐、笙等吹管乐器与打击乐器的组成形式。李斗指出十番鼓“前明已有”,这与沈德符所说“亦沿正德之旧”一致。李斗又说“本朝韦兰谷得崇祯内苑乐工蒲钹之法”,内苑乐工指的是明代内苑的乐工。明初建都于金陵,永乐十八年迁都北京。若如叶梦珠所说,至万历末年,十番锣鼓才与用于昆曲伴奏的吴中弦索结合广传江南,那么永乐时的十番锣鼓应该仍是“以金革木”为主的鼓吹乐。

至清代,十番的发展与清宫戏曲的兴盛密切相关。清初宫廷礼乐制度沿袭明制,设教坊司和太常寺神乐观执掌宫廷礼乐事务。太常寺神乐观管理祭祀乐舞,教坊司负责朝会、宴享音乐、乐舞。《钦定大清会典则例》载“顺治初年定,凡宫悬大乐,皆教坊司奏之。设奉奎一人(正九品),左右韶舞各一人,左右司乐各一人,协同官十有五人,徘长二十人,色长十有七人,歌工九十八人。宫中行礼宴会,用领乐官妻四人,领教坊女乐二十四名于宫内序立奏乐。又定,凡祀祭之乐,皆太常寺神乐观司之。设提点、左右知观、协律郎、司乐等官。”*《钦定大清会典则例》“乐部”,卷98,第1页。同时顺承明代宫廷戏曲管理体制,明代掌管戏曲的是服务于内廷的钟鼓司和服务于外廷隶属于礼部的教坊司,到了明代后期由于南戏兴盛进入宫廷,教坊司逐渐成为承担宫廷演剧任务的主要机构。这种机构设置延续至清初。康熙二十年(1621)平定“三藩”后,随着国家稳定和社会经济繁荣,宫廷中戏剧演剧活动日益壮大起来,出现了“两家乐府盛康熙”、“勾栏争唱孔洪词”的繁盛景象。宫廷中的戏曲活动日渐频繁之际,在教坊司之外管理演戏诸项事宜的新机构南府和景山出现了,并且在康熙中期已经承担着宫廷戏曲的教授、排练和演出。雍正元年(1723)除教坊司乐户籍,选精通音乐之人充当教坊司乐工。雍正七年(1729)又改教坊司为和声署。乾隆七年(1742),为了加强对宫廷礼乐的管理,特专设“乐部”,将太常寺所属神乐观、礼部所属和声署、内务府掌仪司所属之中和乐处、銮仪卫所司之卤簿乐队、侍卫处所属之什帮处等机构,统一由乐部管理。但南府仍保留以便专门负责戏曲诸事务,同时也兼管部分内廷音乐的承应工作。南府在发展过程中曾设有十番学、钱粮处、档案房、中和乐、跳索学、外学(头学、二学)、内学(一、二、三学),另设有景山钱粮处及掌仪司斛斗房。其中十番学掌奏娱乐性音乐——吹打。*温显贵:《从教坊、南府到升平署——清代宫廷戏曲管理的三个时期》,《湖北大学学报》2006年第2期,第207页。万依据《清会典事例》载“道光四年皇帝曾命‘自本年起,山高水长烟火处预备清音十番一套’”,认为清音十番即十番。其乐器编制“在道光二十四年编纂的《礼部则例》中记有:‘清音十番作乐史十六名,俱穿百花袍,司笙一名,司管二名,司笛四名,司箫一名,司星一名,司镗一名,司扑钹一名,司韵锣一名,司弦一名,司板、木鱼一名,司堂鼓一名,司单皮鼓一名’,认为清音十番所记乐器的配备与《扬州画舫录》中所载十番鼓所用乐器极为相似”。*万依、黄海涛:《清代宫廷音乐》,故宫博物院、紫禁城出版社、中华书局香港分局1985年,第30页。其中的原由,一方面与当时康熙、乾隆在南巡过程中对江南民间艺人的征调有关。另一方面,应和明代的乐籍制度相关。

自北朝乐户群体出现之后,隋唐以降直至清代中叶一直延续的乐籍制度成为自上而下网络各类专业乐人的国家制度。乐人服务于宫廷、王府、地方官府乃至军队卫所,承载着礼乐俗乐下的多种音声技艺并形成一个庞大的系统,通过“轮值轮训制”在很大程度上保证了体系内传承和传播的统一,从而为实现全国各地音声技艺的一致性提供了必要条件。*关于乐籍制度详见项阳:《山西乐户研究》,文物出版社2001年,此处概不赘述。自明代开始,教坊司兼管乐籍,所属朝会、宴享、卤簿诸乐乐工及女乐,由各省乐户中挑选。乐籍制度虽于雍正元年解籍,但至乾隆七年成立乐部时,各乐队能演奏的仍是乐户子弟,新选充的人“皆屠沽之辈”,不能演奏。为提高乐工身份,命各类乐工统称为署史,太常寺所属乐工不得兼道士,和声署、銮仪卫所属乐工,由出身清白通晓音律的汉民中选充,或临时雇用,一部分从八旗闲散人中挑选、训练补充,内廷乐队仍由太监中挑选训练充当。*万依、黄海涛:《清代宫廷音乐》,故宫博物院、紫禁城出版社、中华书局香港分局1985年,第23页。项阳在《地方官府用乐机构和在籍官属乐人承载的意义》中强调地方官府官属乐人所承载音声技艺的制度性规定而导致与宫廷用乐的一致性。*项阳:《地方官府用乐机构和在籍官属乐人承载的意义》,《音乐研究》2011年第1期。保定自明洪武七年始设保定府,明清以来以“畿辅重地”的高级别官府身份存在,作为国家制度下的特权享有,其必定配置相当数量的专业乐人。从《光绪顺天府志》中所记载的明代河北各县乐户的数量和规模*详见(清)周家楣、缪荃孙等编纂:《光绪顺天府志·食货志三·田赋上》,北京古籍出版社1987年,第六册,第1835-1953页。,让我们了解这一庞大体系的存在。由此,由明代礼乐制度顺承而至清代宫廷礼乐制度,再由清宫廷到现今流传在河北十番的缘由呼之欲出!

结 语

近代以来,随着刘天华、曹心泉、程午加、杨荫浏、袁静芳、童忠良、樊祖荫、张伯瑜、崔晓娜等学者对包括河北安次的吵子会、苏南、北京、河北、天津地区的十番的整理研究推动下,十番研究得以进一步深化。据近年来学界研究发现,在内蒙、江西、上海、广东、福建等全国范围内流传着多种以“十番”命名的如京西拾幡、闽西客家十番、福州茶亭十番、楼塔细十番、遂昌昆曲十番、莆田黄石慧洋十音、佛山十番、海南八音器乐等器乐合奏形式,让我们注意到十番与各地宗教信仰和民间礼俗结合,与各地域器乐、戏曲、曲艺等形式交糅融合,受流传地域的政治、文化、地理、经济等因素的影响,在曲目系统、旋律手法、宫调转换、乐曲结构、演奏技巧等方面各自呈现出复杂多元的地域性特征。如我们在晋江东石萧霞村看到的十番乐是十番地方化的一个典型案例。该地十番于清初传入,所使用的乐器原有琵琶、三弦、二胡、高胡、板胡、笛、管、笙、文轸琴、唢呐等,在经历闽南文化淫浸后吸收融合了地方音乐传统,目前看到的十番所演奏的曲目大部分已趋“南音”化,但即便如此,通过各地十番的乐队编制、现存曲目、乐曲结构以及宫调变迁,我们仍能在曲牌、乐器构成、宫调等方面发现各地十番之间或近或远的“亲缘关系”。如何解释这种一致性现象呢?除了地域性传播因素以外,制度内的传播应该也是一个重要因素,乐籍制度研究为这种“整体一致性下的区域丰富性”现象提供了新的研究路向。

小传统与大传统之间的交流嬗变历来是学界关注的一个重要论题。小庄十番个案的研究是对近年来以国家制度和国家观念出发理解具体地域中“地方性知识”与“区域音乐文化”被创造与传播的新研究理念在传统音乐研究领域的实践与尝试。十番乐作为生发于北方而后又流布全国各地的音乐品种,呈现出多样化的区域性特征,为学界研究传统音乐的变迁提供了一个十分重要的实例。河北雄县小庄村的十番乐在某种程度上提供了十番从宫廷到民间的一个案例,透过这个个案我们可以观察一个乐种在一个地域的兴衰变迁史,看到民间信仰和礼俗对传统音乐发展所提供的巨大动力,看到乐种背后国家制度的延续。十番研究是一个重要课题,其所包含的深厚学术内涵亟待学界进行更为深入的探讨。

(感谢河北大学艺术学院齐易教授、雄县文化广播新闻出版局局长张双利的指导支持并无私提供相关考察资料,并向参与此次小庄村十番会考察活动的河北大学艺术学院的各位同学以及小庄村十番会全体会员的热情接待和讲解致谢。)

2017-07-31

J607

A

1008-2530(2017)04-0044-15

陈瑜(1982-),女,博士,中国艺术研究院音乐研究所副研究员(北京,100029)。