新型城镇化背景下特色小镇“景镇一体化”模式研究

——以汝城热水镇为例

2018-01-04黄江媚唐健雄

黄江媚,唐健雄

(湖南师范大学 旅游学院,湖南 长沙 410081)

新型城镇化背景下特色小镇“景镇一体化”模式研究

——以汝城热水镇为例

黄江媚,唐健雄

(湖南师范大学 旅游学院,湖南 长沙 410081)

对比传统旅游发展形式与“景镇一体化”发展的差异,梳理“景镇一体化”发展机制,认为热水镇“景镇一体化”建设路径主要为围绕三大人文特色与一核多极资源体系打造旅游吸引核、立足优势温泉资源培育经济增长极、通过“景镇合一”创新管理模式。考虑到不同特色小镇发展基础的差异性,“景镇一体化”模式还可以从加强投融资平台建设、创新社会治理模式、多规合一、保障农民三权四个方面进行优化。

特色小镇;新型城镇化;景镇一体化

随着国家三部委联合发文组织开展全国特色小镇培育,特色小镇作为我国统筹城乡一体化发展的重要载体和新型城镇化的示范,其建设发展已经成为新常态下推进供给侧结构性改革、加快经济转型升级的重要战略举措[1]。然而在我国特色小镇纷纷涌现时,问题也开始显现。作为中国基层政权的乡镇普遍有着财政困难、负债沉重的问题[2-4],导致以乡镇为载体的特色小镇与境内景区在交通、餐饮、购物、休闲等旅游配套服务体系方面建设不完善,对乡镇与其境内景区发展造成了一定的制约。“景镇一体化”为这一困境带来了新的发展思维。

国外学者对美国格林威治小镇[5]、瑞士达沃斯[6-7]、希腊Kamena Vourla温泉小镇[8]等的先行研究为我国特色小镇开发及保护提供了良好的借鉴,从国外经验来看,有明确产业定位、文化内涵、旅游特色和一定社区功能的特色小镇,对引领经济发展、破解空间资源瓶颈、改善人居环境均有积极意义[9]。目前,我国关于特色小镇的讨论,主要集中于两方面。一是特色小镇的规划编制,相比传统的城镇规划,特色小镇的规划内容要求更多元、更复合、更联动,也更落地[10]。特色小镇的规划编制一般可围绕“特色主题”“小镇选址”“功能定位”“空间组织”“实施计划”等五个主要方面展开[11]。二是特色小镇的建设实践。国内学者对特色小镇建设路径[12]和特色小镇建设过程中的支撑体系[13]进行了研究,主要以浙江省的特色小镇为例,总结特色小镇建设的实践经验。相较而言,国内特色小镇发展模式的研究较少,主要分析国外特色小镇、旅游小镇、传统小城镇的发展模式为特色小镇发展模式选择提供范例[14-15];同时,“景镇一体化”发展模式目前也尚缺乏相应学术研究。

“景镇一体化”将特色小镇建设与景区旅游开发融合,整体推进特色小镇和乡镇景区发展,对加快城乡基础设施建设,增强乡镇承载能力,推进景镇集约发展有着重要意义。鉴于此,为了系统地阐释特色小镇“景镇一体化”模式的建构,本文以区位理论、增长极理论为指导,以我国首批特色小镇——湖南汝城热水镇为例进行分析,试图从热水镇“景镇一体化”建设历程着手,探讨特色小镇“景镇一体化”建设对策,为我国新型城镇化背景下景区创新发展研究进一步的补充与拓展,为乡镇型特色小镇与景区的协同发展提供可供参考的实践经验与理论借鉴。

一、景镇一体化发展机制分析

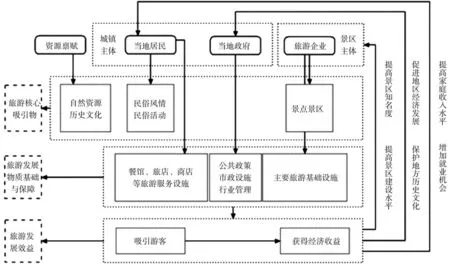

从传统的供应链角度看,城镇、乡镇作为社区的一种存在形式,镇区的自然环境、历史文化与当地居民社会活动形成的民俗风情形成旅游业的核心吸引物;地方政府为地区发展提供市政基础设施建设、行业管理等公共服务与公共政策,建设成的市政设施,又可成为旅游设施的基础;旅游企业在景区内建设旅游设施,是旅游设施的主要部分;居民依托自家房屋在景区内开设餐馆、旅店、商店,是旅游基础设施的补充部分;三者共同形成了旅游业发展所需的完备的物质基础与保障;此外,居民进行商品销售,从事景区讲解、风俗表演、治安维护、清洁卫生等工作,为游客提供旅游接待服务,参与了旅游业的各个环节。最终,在镇区三大主体的的共同作用下,景区吸引游客前来,游客的消费转化为经济收益,使镇区经济水平得到提高,供电、供水、道路交通、通讯的基础设施条件得到改善;居民家庭收入提高与生活品质提高,增加了就业机会;景区知名度增加与经营效益提升,景区建设水平也得到不断地完善。

图1 旅游发展传统形式

从镇区与景区的关系上看,镇区作为景区景点统筹发展、旅游基础设施一体化、旅游宣传全覆盖的载体,可补充单体景区景点的不足,丰富景区景点餐饮、住宿、娱乐、购物等功能;旅游景区与旅游服务业的发展,又可使集镇的城镇建设、市政道路、市政管线等各方面的建设都日趋完善,城镇建设水平大大提升[16]。而特色小镇在建制镇的基础上更加强调产业与环境,因此,特色小镇与景区具有不同与普通镇区与景区的新关系。

特色小镇和景区有共同点,但又不同于传统的景区开发模式,它并不是一个纯粹的景区,而是一个融合了生产、生活和景区旅游等内容的“完整小镇”[17]。一方面,景区、特色小镇都是旅游吸引核,互为吸引力补充,带来充足的游客流量,为“景镇一体化”发展提供了可落地的基础。另一方面,特色小镇的支撑体系有助于实现旅游景区配套、地区对接功能、满足旅游者需要的必要公共服务功能之间的协调,特色小镇的市政设施建设与景区基础设施建设互为延伸与补充,不仅加快了小镇建设,同时还提高了景区接待能力,促进了小镇经济繁荣与旅游产业的发展壮大。最终,游客聚集、经济繁荣、产业壮大作为驱动力,转化为解决地方就业、增加地方税收、改善区域居住环境与投资环境等经济、社会、环境效益,“景镇一体化”发展成果反哺特色小镇与景区,使“景镇一体化”进入迭代式发展。

二、热水镇景镇一体化建设路径

(一)热水镇概况

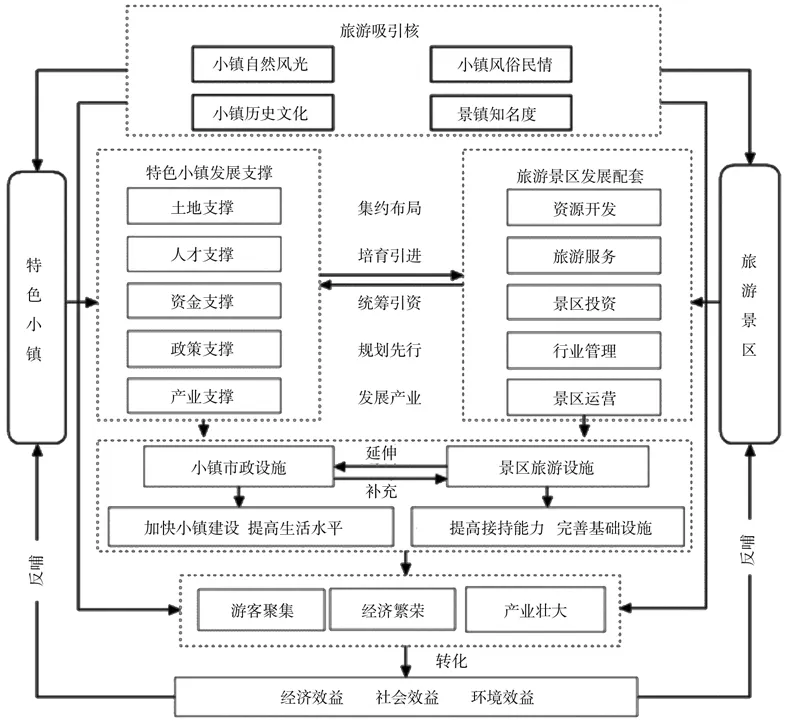

热水镇是一座温泉小镇。位于汝城东部,东界江西省崇义县文英乡、乐洞乡,南领三江口镇、广东省仁化县长江镇,西接九龙江森林公园、益将林场,北交集益乡[18],有“脚踏三省、鸡鸣五岭”之称。境内有厦蓉高速穿境而过,距长沙450公里、距郴州80公里、距江西赣州150公里、距广东韶关100公里,三热公路、九小公路、热文公路、益热公路贯穿境内各景点景区。

图2 景镇一体化发展机制

热水镇是典型的“山地乡镇”,拥有地热温泉、高山竹海、溪流瀑布和畲族风情等丰富的旅游资源,先后获得全国环境优美乡镇、国家重点镇、全国景观旅游名镇、湖南省湖湘风情文化旅游小镇等荣誉,2016年获全国水利风景区荣誉,入选了中国首批全国特色小镇,是湖南省5个首批中国特色小镇之一。

热水镇特殊的区位条件以及自身丰富的资源禀赋,使其在湘粤赣地区具有一定的潜力与优势[19],但受经济水平限制,在产业发展和乡镇设施方面比较落后,因此,热水镇探索了一条“景镇一体化”特色小镇创新发展之路。

(二)打造旅游吸引核

图3 汝城县热水镇区位

1.三大人文特色

在旅游产业高速发展的背景下,文化资源具有历史发展而延伸的传承性[20]。因此,热水镇极其注重特色文化的传承,突出小镇的人文特色。一是温泉文化,热水镇规划设计注重文化环境和社会环境的保护,热水河将当地居民温泉挑水、洗衣、杀鸡、烫酒、煮蛋等的日常生活与旅游项目结合起来,博物馆的建立将居民日常生活与景点景区融为一体,向旅游者展示“温泉煮蛋”、“露天洗浴”等特色元素。二是建筑文化,热水镇以湘南传统民居为建筑肌理,热水镇改造时选择了对原有镇区的建筑进行传承式改造,将青瓦、坡屋顶和湘南民居元素融入建筑,同时利用现代建筑技术增强了建筑的安全性与实用性。三是民族文化,热水镇的畲族山歌、彩带和竹编,抖糍粑、手工造纸、竹林竞技、畲拳、棍术等民俗文化独具民族特色和地方特色。

图4 热水镇交通与景区空间结构

2.一核多极资源体系

热水镇旅游资源资源品类丰富是其建设“景镇一体化”的基础。一是地热资源,热水镇有日流量5540吨、98度高温的天然温泉,是我国华南地区流量最大、水温最高、水质最好、埋藏最浅的天然热泉,温泉水含多种对人体有益的微量元素,其中氡含量达到矿泉医疗标准,被当地居民称为送子汤,有“华南第一温泉”和“中国第一氡泉”的美誉,是华南地区四大热田之一。二是森林资源,热水镇有着较高的森林覆盖率,是空气中负氧离子含量高的天然氧吧。三是气候资源,热水镇属于亚热带季风性湿润气候区,年平均气温19.8℃,年最低气温1℃以上,是极宜居、养生的乡镇。四是自然景观资源,热水目前已经形成以温泉为核心的国家级风景名胜区、4A级温泉旅游度假区,和以草地为特色的3A级南国天山旅游景区。五是历史文化遗产资源,例如蜗牛塔、仙人桥、黄石古冰川遗址等。因此,热水镇以温泉旅游为核心,以森林、气候、草地、人文景点、历史遗址为极,打造了丰富的旅游产品体系。

表1 热水镇主要旅游资源

(二)培育经济增长极

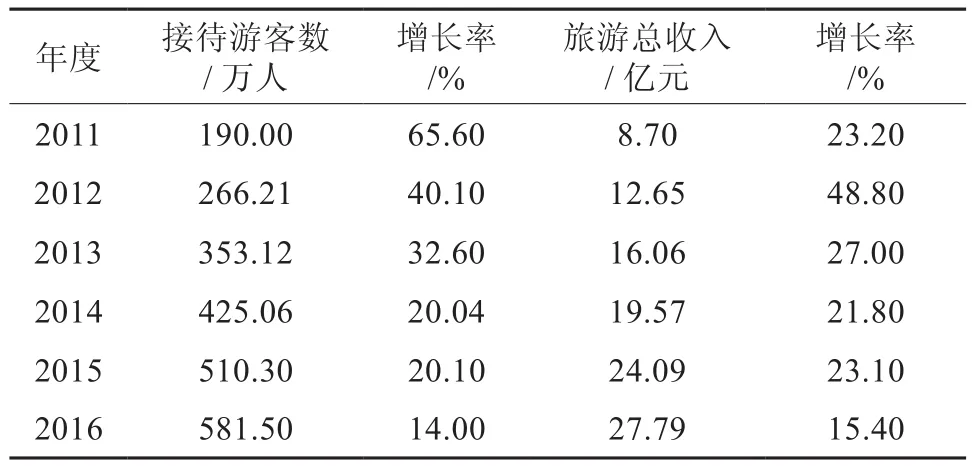

区域经济或产业的发展主要依靠条件较好的少数地区和少数产业带动[21]。热水镇正是通过把区域内最具优势的温泉资源培育温泉旅游增长极,以温泉为旅游核重点开发,带动不同层次和不同资源类型的多个旅游增长极共同发展,以旅游打造区域经济增长极,促进区域经济发展。2009年,热水镇初步打造成了以国家4A级旅游景区为核心的景观旅游名镇,多年来,依托旅游产业打造旅游经济增长极,提高了乡镇收入,建设成为国家级风景名胜区旅游接待镇,2015年实现旅游收入3亿多元,旅游业对热水镇脱贫增收的支撑带动作用正在逐步显现。同时,汝城旅游以温泉为著,而最负盛名的国家AAAA级旅游景区汝城温泉位于热水镇,热水镇作为汝城温泉旅游的核心区域,带动了汝城旅游经济的增长。

表2 汝城县旅游业数据统计†

(三)创新景镇管理模式

1.科学规划

热水镇投入规划编制资金聘请咨询公司编制镇区总体规划(2014-2030),将镇区发展与景区的保护与开发进行深度融合,统一规划思路、目标与定位,实现景镇发展规划一张图纸。编制了《热水镇镇区控制性详细规划》、《热水镇镇区给排水专项规划》等规划的同时,对镇区景区周边的村庄制定了控制性村庄规划,统一了建房风格、样式与层高,实现村民建房与温泉小镇发展的融合。

2.统筹建设

2012年热水镇开始建设“示范性小城镇”,对城镇基础设施、旅游景区设施、招商引资产项目进行了统一开发与建设。第一是市政工程,启动集中供水工程和热水镇污水处理设施建设工程,保障景点娱乐休闲的冷热供水。第二是公共服务设施,投资建设热水温泉水务中心、热水镇旅客中心、温泉文化园、热水边贸市场,为沿街摆摊的摊贩提供固定场所,使街道部分商业功能分离,缓解小镇赶集时的街道拥挤情况,使边贸集市活动成为特色人文风俗景观。第三是旅游交通,便利的交通能使客源快速到达与集散[22],经过对原有道路的再规划,热水镇形成了 “一纵一横”为主的道路框架结构,优化了路网结构,使主要客源市场进入小镇旅游景区时,能够首先看到小镇最好的形象。另一方面,投资启动三热公路建设,对接国道与高速,打破广东省客源出入难的瓶颈,充分利用区位优势。第四是旅游住宿,投资新建四星级酒店,提升游客接待能力,同时引资兴建休闲农庄,完善旅游住宿、娱乐休闲设施。

3. 联合监管

热水镇于2015年完成了政府与旅游景区的合并工作,很好地解决了权责不清、推诿扯皮等问题。一方面,建立以政府为主导,市政队伍为主体的城镇管理机制,另一方面,建立联合监管机制,成立工作领导小组,建立工作制度方案,明确成员责任,达到高效落实相关工作的目的。同时,针对景镇合一工作出台了《汝城县热水镇新型城镇化试点工作方案》,在重点项目建设、用地、资金等方面给予支持。开展农村环境综合整治工程时,建立覆盖镇、村、组三级环境卫生整治工作网络,出台《热水镇规范农村村民建房工作制度》,对镇区内建房以及公路两旁、景区内建房实行重点管理。

4.整合资金

在投融资方面,热水镇主要引入“PPP模式”,聚集并整合政府、建设单位、金融机构、私人资本等多方资源参与城镇开发,多渠道解决城镇建设所需资金。例如,积极争取中央、省、市新型城镇化扶持项目资金;由县财政安排专项资金用于公共基础设施建设,增加城镇建设用地指标,县财政返还土地出让金用于推动城镇发展;通过产镇融合,获得小城镇建设贴息资金;申报全国特色小镇,引导国家专项资金的倾斜。由投资建设运营热水镇供水系统的县水务投资公司负责供水工程;县房地产投资公司则负责安置小区的建设。收支统一管理、经费统一保障,提高了资金配置效率。

图5 景镇合一管理模式

三、景镇一体化模式优化策略

“景镇一体化”模式有其优势,但尚存在缺陷,不同特色小镇的发展基础具有差异性,需要根据自身实际情况优化发展路径。

第一,一体化开发建设资金缺口大,应该寻求金融支持,加强投融资平台的建设。一是充分利用国家推进商业金融、开发性金融、政策性金融支持小城镇建设的利好政策,与中国建设银行、农业银行对接,申请金融支持,正确利用资金完善区域交通和基础设置建设[23]。二是鼓励贷款、理财、基金、信托、融资类金融机构加入特色小镇PPP项目参与特色小镇建设,同时也为特色小镇的运营营造更好的金融环境。以PPP(公共私营合作制)模式为主,以谁受益谁分担的原则,政府成立母基金,引导民间资本形成产业基金,加大投融资渠道。三是鼓励社会资本采取BOO、BOT等形式参与建设,参与商业设施和公共服务设施的日常经营和管理。例如,项目由政府部门发起,投资方进行建设与运营,并提供服务[24]。特许期内项目运营组织通过运营获得补偿和利润,特许期满后项目由运营组织永久运营或者交回给政府,以降低政府的财政负担,提高项目的运作效率。

第二,景镇统筹管理压力大,要创新管理机制,共治、共荣发展。景镇一体化后,景区镇区的秩序管理工作难度加大、任务加重,要通过简政放权,共创和谐环境。一方面,充分发挥社会力量作用,鼓励企业、其他社会组织和市民积极参与景镇一体的运营和管理,成为美丽特色小镇建设的主力军。另一方面,简化手续的审批环节,减少行政干预。例如,彝人古镇组织商户成立商户自主管理商会,规范市场行为,维护商户权益。通过创新管理机制,形成景区与镇区、原住居民与创业从业者共生共荣发展的关系。

第三,景镇协同要推进多规合一,提供政府行政能力。多规合一对高效配置城乡资源禀赋和创新要素有着促进作用。例如《张家界城市总体规划(2007-2030)》将旅游发展和自然遗产保护作为重要章节,以协调城市与景区的关系,北京市将城乡规划、经济社会发展规划和土地利用规划合一,以发挥规划的引领和控制作用。

第四,保障农民三权,协调利益关系。建立健全进城落户农民农村土地承包权、宅基地使用权、集体收益分配权自愿有偿流转和退出机制。创新土地流转政策,以宅基地换宅基地,宅基地换货币的方式,以奖代补,集中安置,组团式发展。例如,乌镇将居民原住房作为商业开发,将原住居民安置于乌镇外围,以统一开发古镇商业、餐饮和住宿设施,而后再支持原居民返回古镇经营旅游服务业。

四、结语

“景镇一体化”是景区与乡镇的功能互补、交通连接、相互促进的重要方式。“景镇一体化”建设不仅可以扩大特色小镇旅游辐射带动范围、促进居民增收,在设施共享、景镇共管、统一宣传方面也能让景区和小镇共同受益,实现集约发展。随着新型城镇化的推进,乡镇景区与特色小镇“景镇一体化”发展将越来越普遍,而如何在乡镇资源禀赋、地理位置、交通条件等先天基础条件的内生型发展动力基础上,激发特色小镇物质流、信息流、资金流和人才流等后天因素的外生型发展动力,使景镇获得更快的发展等问题还需要进一步探索。

[1] 马 斌. 特色小镇:浙江经济转型升级的大战略[J]. 浙江社会科学, 2016(3):39-42.

[2] 殷存毅, 杨 勇. 新型城镇化与乡镇行政管理体制改革[J].云南社会科学, 2015(2):6-11.

[3] 李一花, 乔 敏, 仇 鹏. 县乡财政困难深层成因与财政治理对策[J]. 地方财政研究, 2016(10):35-42.

[4] 武 媛. 浅议乡镇体制改革趋势问题[J]. 新丝路旬刊,2016(4): 57-59.

[5] King M J. Time for Action: Greenwich Town Centre: A Conservation Strategy[J]. Town Planning Review, 1994(2):223-224.

[6] Fuchs S, Bründl M, J. Sttter. Development of avalanche risk between 1950 and 2000 in the Municipality of Davos,Switzerland[J]. Natural Hazards & Earth System Sciences &Discussions, 2004, 4(2):263-275.

[7] Fuchs S, Mcalpin M C. The net bene fi t of public expenditures on avalanche defence structures in the municipality of Davos,Switzerland[J]. Natural Hazards & Earth System Sciences,2005, 5(3):319-330.

[8] Papageorgiou M, Beriatos E. Spatial planning and development in tourist destinations: a survey in a Greek spa town.[J]. International Journal of Sustainable Development &Planning, 2011, 6(1):34-48.

[9] 中国金融信息网. 特色小镇宜突出特色与产业融合[EB/OL]. http://vnetcj.jrj.com.cn/2016/03/31141820768013.shtml.

[10] 厉华笑, 杨 飞, 裘国平. 基于目标导向的特色小镇规划创新思考——结合浙江省特色小镇规划实践[J]. 小城镇建设,2016(3):42-48.

[11] 宋维尔,汤 欢,应婵莉. 浙江特色小镇规划的编制思路与方法初探[J]. 小城镇建设,2016,(3):34-37.

[12] 钱巧鲜. 特色小镇体育生态建设研究——以浙江诸暨大唐袜艺小镇为例[J]. 浙江体育科学, 2016, 38(3):25-27.

[13] 宋 为,陈安华. 浅析浙江省特色小镇支撑体系[J]. 小城镇建设,2016(3):38-41.

[14] 张 洁, 郭小锋. 德国特色小城镇多样化发展模式初探——以Neu-Isenburg、Herdecke、berlingen为例[J]. 小城镇建设,2016(6):97-101.

[15] 陈安华, 江 琴, 张 歆,等. “特色小镇”影响下的小城镇建设模式反思 ——以永康市龙山运动小镇为例[J]. 小城镇建设, 2016(3):54-61.

[16] 刘笑芳. 基于共生理论的旅游景区集镇规划研究[D]. 西南交通大学, 2014.

[17] 蔺学江. 浅议特色小镇与美丽乡村建设[J]. 中华民居旬刊,2016(11):59-61.

[18] 汝城县政府信息中心. 热水镇[EB/OL].http://www.rc.gov.cn/sitepublish/site1/zjrc/xzgl/content_74157.html.

[19] 陈震宇. 基于特色的镇规划编制方法探索——以湖南省汝城县热水镇为例[A]. 中国城市规划学会、贵阳市人民政府.新常态:传承与变革——2015中国城市规划年会论文集(15小城镇规划)[C].中国城市规划学会、贵阳市人民政府,2015: 11.

[20] 杨 帆, 陈恩虎, 齐先文. 烔炀老街历史文化资源的保护与旅游开发研究[J]. 中南林业科技大学学报(社会科学版),2017,11(3):92-97.

[21] 张世威. 基于区域“增长极”理论的我国体育产业发展战略思考[J]. 北京体育大学学报, 2010,33(7):12-16.

[22] 唐健雄,黄江媚,刘炼鑫,等. 集聚视角下湖南省工业旅游空间联动多尺度研究[J]. 经济地理,2017,37(8):197-206.

[23] 方玲梅, 李月红, 杨 帆,等. 美丽乡村建设背景下环巢湖乡村旅游发展路径研究[J]. 中南林业科技大学学报(社会科学版), 2016, 10(6):62-67.

[24] 张剑文. 传统村落保护与旅游开发的PPP模式研究[J]. 小城镇建设, 2016(7):48-53.

Study on the Scenic Spot and Town Integration Model of Featured Town under the Background of New Urbanization——A Case Study of Reshui Town

HUANG Jiangmei, TANG Jianxiong

(Tourism College, Hunan Normal University, Changsha 410081, Hunan, China)

By comparing the differences between traditional tourism development form and the “scenic spot-town integration” development form, this paper demonstrates the “scenic spot-town integration” development mechanism,and holds that the path of “scenic spot -town integration” construction of Reshui mainly in three aspects: create tourism attraction around the three major cultural characteristics and the “one-nuclear multipole” resource system; cultivating economic growth pole based on advantage hot spring resources; innovating the management mode of “scenic spot -town integration”. In consideration of the differences in development of featured town, this paper proposed optimization strategies for “scenic spot -town integration” model, such as: strengthens the construction of investment and fi nancing platform, innovate social governance mode, promote multiple plans integration and protect the rights of peasants.

featured town; new urbanization; scenic spot -town integration

F59

A

1673-9272(2017)06-0032-07

10.14067/j.cnki.1673-9272.2017.06.007 http: //qks.csuft.edu.cn

2017-10-12

湖南省哲学社会科学基金项目“全域旅游下长株潭城市群住宿业空间结构优化与发展策略研究”(16YBA266)。

黄江媚,硕士研究生。

唐健雄,教授,博士,硕士生导师;E-mail:293430686@qq.com。

黄江媚,唐健雄.新型城镇化背景下特色小镇“景镇一体化”模式研究——以汝城热水镇为例[J].中南林业科技大学学报(社会科学版),2017, 11(6): 32-38.

[本文编校:徐保风]