陈廷焯的艳词理论及其在词学史上的意义

2017-12-15张海涛

张海涛

(天津中医药大学 语言文化学院,天津 300193)

陈廷焯的艳词理论及其在词学史上的意义

张海涛

(天津中医药大学 语言文化学院,天津 300193)

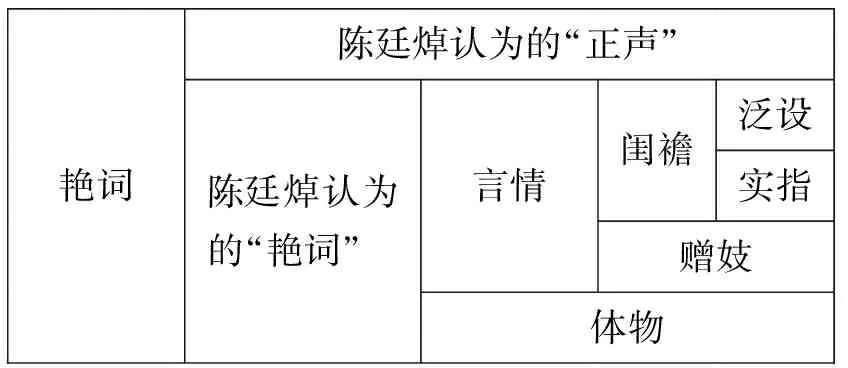

艳词以描写女性体态和男女之情为主要内容,是词体中最吸引人也最具争议的一大类别。晚清词学家陈廷焯一改前人艳词观的偏颇笼统之失,构建起完整丰富的艳词理论体系。他将艳词分为言情和体物两大类。言情类再分为闺襜之作和赠妓之作。闺襜之作又分为泛设和实指。在分类的基础上,他依据“先辨雅俗,再分高下”的原则对各类艳词进行了精当的文学批评。创作论方面,他要求艳词只可像温、韦词那样描写女子对男子的爱慕相思,以求能与“正声”相衔接。陈廷焯的艳词理论是其“沉郁说”外又一自成系统的理论成果,代表了古代艳词认识的最高水平。其中的分类法和批评论,对于今天的艳词研究有着重要的方法论意义。

陈廷焯;艳词;艳词理论;词学史

艳词,是以描写女性体态和男女之情为主要内容的词作。在词的题材内容不断拓展,几乎与诗相埒的情况下,艳词在最大程度上继承了词体“香而软”的特质。它的香艳多情仿佛一把双刃剑,既吸引无数文人走入词学的殿堂,又被正人君子斥为诲淫,乃至遭受堕入泥犁地狱的恐吓。可以说,围绕艳词的争议与矛盾是每个学词、治词的人都无法回避的。而古代词学家的艳词观也是千差万别,各有主张。其中,晚清陈廷焯对古今艳词做了全面的梳理,进而提出一整套关于艳词的分类法、批评论和创作论,代表了古代艳词理论的最高水平,对于我们今天的艳词研究也有重要的指导意义。

一 艳词的分类

常州词派领袖张惠言以有无寄托为标准,将一般意义上的艳词区分为“正声”与“浮艳”。陈廷焯接受这种观念,但对张氏弃之不顾的浮艳之作进行了全面的梳理,从而建立起细致合理的艳词分类方法。

常派祖师张惠言将词体上溯至《诗经》《离骚》,要求以比兴的方式寄托忠爱的感情。只有这样的词才可称为“正声”,此外都是变体别调,毫无存在的价值。在此观念下,艳词的命运便有天壤之别:凡是“极命风谣里巷男女哀乐,以道贤人君子幽约怨悱不能自言之情”即被认为有寄托的艳词,就是可供效法的正声;而被认为无甚寄托、纯写男女之情的艳词,则是不足为训的浮艳之作。陈廷焯接受了这种观念,也按照寄托之有无将描写男女之情的艳词一分为二。他评北宋晏殊、欧阳修词说:

晏欧词,雅近正中,然貌合神离,所失甚远。盖正中意余于词,体用兼备,不当作艳词读。若晏欧不过极力为艳词耳,尚安足重!

从表面上看,晏、欧与冯延巳的词都是写美女与爱情的艳词,此所谓“貌合”。但正中词是“思君之词,托于弃妇”,实乃词中正声,“不当作艳词读”;晏、欧词则并无微言大义,只是“极力为艳词”,此所谓“神离”。我们知道,张惠言编选《词选》目的是“塞其下流,导其渊源”,故他只收“不当作艳词读”的作品,对于“极力为艳词”者一概不录。这种做法立意虽高,但就完整认识词史而言,显然存在重大的缺憾。陈廷焯有感于张氏“识解虽超,尚未能尽穷底蕴”,慨然以其后继者自任,对上下千年的词史做了一番全面的甄别与梳理,这就是《词则》四集。《大雅集》所录为词中“正声”,是“源”,可以看作《词选》的扩充;《放歌集》《闲情集》《别调集》所录为词中“变体”,是“流”,分别对应张惠言否定的“傲而不理”“荡而不反”“枝而不物”之词。其中《闲情集》收录自唐至清的艳词217家655首,对张惠言舍弃的艳词给予了独立的关注。有了选评《闲情集》的基础,陈廷焯在《白雨斋词话》中系统阐述了他的艳词理论。其理论性首先体现在他对艳词进行了细致合理的分类。

叶嘉莹先生曾对艳词做过一番定义,她认为狭义的艳词专指一些写得淫亵而秾艳的作品,广义的艳词乃是总括一切凡叙写美女与爱情者。从《闲情集》的选录情况来看,陈廷焯所谓的艳词近于广义上的艳词,即写美女与爱情的词。我们说,写一个美人的体态,往往会逗出她的情思,以求生动感人;写男女之间的爱情,往往会描摹女子的容貌,以求赏心悦目。在很多时候,美女与爱情是密不可分的。但如果仔细梳理古代的艳词作品,我们会发现有些艳词偏重写美女,而有些艳词偏重写爱情。陈廷焯注意到这点,他在比较朱彝尊和董以宁艳词的时候说:

竹垞艳词,言情者远胜文友。而体物诸篇,则文友为工。

即按照侧重点的不同,将艳词分成“言情”和“体物”两大类。所谓体物类的艳词,就是将女性身体及其附属品视作客观对象,以咏物词的笔法描摹绘出。这类词肇始于南宋刘过的〔沁园春〕《美人足》《美人指甲》二首,元代邵亨贞,明代瞿祐、马洪又踵事增华,愈趋愈多,至清代已成蔚然大观。

艳词之所以吸引人,根本原因在于它充满生香真色的男女之情。因此,艳词以言情类为多、为主,体物类只占有很小的比重。陈廷焯深知这一点,故他对体物类没有再进一步划分,而将更多的注意力放到言情类的分析上。陈氏说:

将婉娩风流,写成轻薄不堪女子,吾不知此辈是何肺腑。即以之写歌妓尚不可,况闺襜耶!

在写男女之情的艳词中,女性显然是描写的重点和中心。陈廷焯对于言情类的划分,依据的便是女性身份的不同。闺襜,即指词中的女性是闺中少妇或少女,总之是良家女子。另外一类女性便是风尘女子,是歌妓。如此一来,言情类艳词便分成闺襜之作与赠妓之作。艳词划分到这里,实际上已经非常细致了。陈廷焯的过人之处在于,他比旁人有着更为敏锐的观察力。他发现像《静志居琴趣》那样写自己真实感情的艳词与传统的闺襜之作有明显不同。因此,他在论闺襜词后、赠妓词前,做了一段补充说明:

若竹垞《静志居琴趣》一卷,璞函〔祝英台近〕八章,文友〔东坡引〕〔鹧鸪天〕诸阕,俱实有所指,又当别论。

朱彝尊《静志居琴趣》写与妻妹冯寿常的私情;赵文哲〔祝英台近〕八章写与一个少女相识、相爱直至分别的经过;董以宁〔东坡引〕九章则写给他的婢女。很明显,这些作品都是词人某段艳情的实录。陈氏说:“竹垞艳词,确有所指,不同泛设。”与朱彝尊等人“实有所指”的艳词相比,传统的闺襜之作多为“泛设”之词,女子的形象、情事、口吻出自男性词人的想象与虚构。于是同写闺襜,其中又有“泛设”和“实指”之别。至此,陈廷焯完成了对于艳词的分类。下面我们就通过表格形式对其艳词分类法予以呈现:

艳词陈廷焯认为的“正声”陈廷焯认为的“艳词”言情闺襜泛设实指赠妓体物

按照寄托之有无,陈廷焯将艳词分作“正声”与“艳词”。前者可以入选《大雅集》,后者只能入选《闲情集》。他将这些“艳词”分为言情和体物两大类,并以前者为主。言情类再分为闺襜之作和赠妓之作。闺襜之作又分为泛设和实指。有了细致合理的分类,陈氏下面要做的便是对古今艳词进行精当的文学批评。

二 艳词的批评

在分类的基础上,陈廷焯根据不同类型艳词的特点,对其进行有针对性的文学批评。其批评方法可以概括为八个字:先辨雅俗,再分高下。

(一)言情类闺襜之作

描写闺襜是言情类的主要题材。在封建社会中,良家女子被要求始终保持一份端庄秀丽的形象。陈廷焯将这种观念移入词中,直斥那些将大家闺秀塑造为轻薄女子的俗词:“将婉娩风流,写成轻薄不堪女子,吾不知此辈是何肺腑。即以之写歌妓尚不可,况闺襜耶!”所谓轻薄,就是写爱欲过于露骨,写娇宠近乎轻佻,陈廷焯对此深恶痛绝。除了痛斥俗情外,陈氏对俗辞也毫不手软。如牛希济之“终日劈桃穰,人在心儿里”,运用谐音双关,“一味纤巧,不可语于大雅”;又如柳永之“昨宵里恁和衣睡,今宵里又恁和衣睡”,由浅白滑入俚俗,被陈氏斥为“着力写去,适形粗鄙者”。总之,对于闺襜之作来说,轻薄之态、纤巧之思、粗鄙之辞,三者但犯其一,便是俗词,即被陈氏剥夺参评优秀作品的资格。

剔除俗词后,陈廷焯就要对剩下的雅调进行高下之分。其评判的标准只有一个——“情”之深浅。我们先来看泛设之作。陈氏说:

古人词如毛熙震之“暗思闲梦,何处逐云行”,……似此则婉转缠绵,情深一往,丽而有则,耐人玩味。其次则牛松卿之“强攀桃李枝,敛愁眉”,……均不失为风流酸楚。

陈氏将泛设的闺襜之作分为两个等级:“情深一往”和“风流酸楚”,并分别举出例句。我们姑且各挑一例进行比较。在“风流酸楚”中,陈氏举出欧阳修〔诉衷情〕“都缘自有离恨,故画作远山长”。《闲情集》卷一评此句云:“笔妙,能于无理中传出痴女子心肠。”此句写闺中少妇的痴情相思,用笔巧妙。但也正因为“笔妙”,故作意有余,感发不足。而贺铸〔瑞鹧鸪〕“初未试愁那是泪,每浑疑梦奈余香”,同样是写闺思,同样究心于句法,却将一个女子愁泪无端、梦醒长在的相思之情婉转缠绵地表达出来,较欧词更加刻骨动人,故陈氏视之为“情深一往”的典范。因此,以情之深浅为标尺,“风流酸楚”者只能排在次席,天长地久的相思和至死不渝的爱慕才是陈氏所最为推重的。

与“泛设”相比,实有所指的闺襜之作数量既少,且难以坐实。陈廷焯特别提出朱彝尊《静志居琴趣》,赵文哲〔祝英台近〕八章,董以宁〔东坡引〕九章、〔鹧鸪天〕七章为这类词的代表。他说:

竹垞眷所戚,璞函眷一姝,文友则眷一婢,惟其情真,是以无微不至。

实指词最大的特点便是“情真”,它能写出泛设词所无法达到的细腻和生动,更能打动人心。因此,陈氏对朱、赵、董这类艳词都有极高的评价:

《静志居琴趣》一卷,尽扫陈言,独出机杼。艳词有此,匪独晏、欧所不能,即李后主、牛松卿亦未尝梦见,真古今绝构也。

璞函〔祝英台近〕八章,遣词闲雅,用笔沉至。艳词中运以绝大笔力,真千年绝调也。

文友〔鹧鸪天〕诸阕,婉雅芊丽,艳词之有则者。

〔东坡引〕九章皆示婢词,细意熨贴,无微不入,不及秀水之清雅,而韵致过之,亦秀水之劲敌也。

赵文哲写与邻女的艳遇,董以宁写与侍婢的密意,这类感情尚可直接言说。而朱彝尊与妻妹之间的私情有悖封建伦理,是一种时时受到压制却时时无法自抑的真情。故《静志居琴趣》写得幽深窈曲、欲语还休,“其中难言之处,不得不乱以他词,故为隐语,所以味厚”。陈廷焯由此认为朱氏艳词不仅优于赵、董,甚至在整个艳词史中都首屈一指:

艳词至竹垞,扫尽绮罗香泽之态,纯以真气盘旋,情至者文亦至,前无古人,后无来者,〔洞仙歌〕其最上乘也。

与泛设之词相比,朱词情真;与赵、董之词相比,朱词情至。正是由于感情的真至,以〔洞仙歌〕十七首为代表的朱彝尊艳词成为陈廷焯心目中艳词的巅峰之作。

(二)言情类赠妓之作

赠妓是言情之作的另一主题。与闺襜相比,歌妓没有名教的束缚,描写尺度可以放宽一些。但“赠妓之词,亦以雅为贵”,陈廷焯仍然严斥淫亵之情和鄙俗之辞:

至赠妓之词,原不嫌艳冶,然择言以雅为贵,亦须慎之。若孙光宪之“醉后爱称娇姐姐,夜来留得好哥哥,不知情事久长么”,真令人欲呕。魏承斑之“携手入鸳衾,谁人知此心”,语亵而意呆。林楚翘之“重道好郎君,人见莫恼人”,亦俚鄙可笑。

“携手”二句直接描写欢爱场景,语涉淫亵。而像“姐姐”“哥哥”“郎君”等都是陈氏认为“俗劣已极,断不可用”的字面。删汰俗词后,陈氏亦依据词情之深浅将赠妓词评为下、中、上三品。他说:

古人词佳者,如孙光宪之“将见客时微掩敛,得人怜处且生疏,低头羞问壁边书”,又“除却弄珠兼解佩,便随西子与东邻,是谁容易比真真”,……均无害为婉雅。

以上词句皆为描绘歌妓的娇羞多情,情态有余,情意不足。相比这些作品,陈氏更倾心于在赠妓词中蕴含浓情爱意:

而余所爱者,则张子野之“望极蓝桥,正暮云千里,几重山,几重水”,司马公之“相见争如不见,有情还似无情”,……皆极其雅丽,极其凄秀。

凡在赠妓词中抒写深情挚爱,陈氏都颇为欣赏。然而由于歌妓的身份特点,她们与男子往往是一晌留情。纵然感情深挚,也不能与闺襜之作同日而语。因此陈氏并未以爱情作为赠妓词的止境,而是推崇一种更加深厚的情感。且看赵文哲〔绮罗香〕《席上》:

乳燕栖梁,丝莺坐槛,曾记看花同住。十载蓬飘,那分者回重聚。浑已换、款柳心情,犹未减、咒桃眉妩。向芳筵、粉箑轻招,剪灯还认旧题句。 相看惟有掩袖,无限鸳思凤想,都随飞絮。选婿窗边,可忆断魂柔路。纵尊前、不鼓琵琶,算青衫、也无干处。怕明朝、刬地东风,钿辕吹又去。

历经十年的江湖漂泊,词人与心爱的歌妓重逢于席间。女子依旧多情,而词人早已意兴阑珊,困顿愁苦。词中亦有男女之情,但更多的则是借歌妓来抒发“我未成名君未嫁”的不遇之悲。这种情感无疑比单纯的娇羞情态、相思恋爱要深沉得多。故陈廷焯视之为赠妓词的翘楚:“淋漓曲折,一往情深,较古人赠妓之作,高出数倍。”又评价道:

情深文明,自是绝唱。作赠妓词者,要当以此为法,则不病词芜,亦不患情浅矣。

所谓“法”,就是一种“同是天涯沦落人”的叙写模式。凡是这样来作赠妓词,都会为陈氏所激赏。如他评刘过〔贺新郎〕(老去相如倦)云:“亦只从‘同是天涯沦落人’化出,而波澜转折,悲感无端,改之艳词中最雅者。”评吴伟业〔临江仙〕(落拓江湖常载酒)云:“一片身世之感,胥于言外见之,不第以丽语见长也。”在陈廷焯看来,赠妓词中抒发身世之感,情最深,味最永。“将身世之感打并入艳情”也就成为他对赠妓之作的最高审美要求。

(三)体物类艳词

体物类艳词是艳体与咏物词的结合。作为始作俑者,刘过〔沁园春〕二首饱受陈氏诟病,认为其“淫词亵语,污秽词坛。即以艳体论,亦是下品”。又评元代邵亨贞〔沁园春〕《美人眉》云:“‘江亭’四语,切合大雅,余尚不过纤小。”可见面对体物之作,陈廷焯也要严辨雅俗,反对淫亵之情和纤小之辞。照例反俗后,陈氏根据体物类艳词的特点提出“趣”和“精”两个批评标准。

与言情类相比,乏情是体物类先天的缺陷。陈廷焯认识到这一点,故他对体物之作不苛求情意深挚,而代之以博人一笑的风趣。朱彝尊有咏物词集《茶烟阁体物集》,陈廷焯从中选取八首艳词录入《闲情集》。他说:“诸篇各有机趣,较《静志居琴趣》一卷,情虽不及,趣则过之。”“趣”取代了“情”,成为评判体物类艳词的一大标尺。例如〔沁园春〕《背》结尾几句:

每到嗔时,抛郎半枕,难啮猩红一点唇。堪憎甚,纵千呼万唤,未肯回身。

作者没有一味呆写美人之背,而是虚构了一个场景:由于生气,女子背过身去,任凭郎君百般讨好,也没有转过身来。这种女子娇嗔、男子讨好的画面源于生活,风趣传神。故陈氏评云:“风趣绝胜,是谓艳词。”在读者的会心一笑中,体物之作得到丰满灵动的呈现。

体物类艳词本质上是一种咏物词,其写作技巧与咏物词的笔法相一致,即围绕所咏之物运用典故和化用成句,以求达到精致入微的地步。在这方面,陈廷焯推董以宁词为典范。《闲情集》选董以宁体物之作七首,即以〔沁园春〕分咏美人额、美人鼻、美人齿、美人肩、美人乳、美人背、美人膝。陈氏评《美人额》云:“运典多多益善,不为题所窘。”评《美人乳》云:“‘宁断娇儿乳,不断郎殷勤’,未免过涉荒淫。似此运用入妙,转有分寸。”均属意于董词选事典僻之巧夺天工。而在与朱彝尊同题词作的比较中,更能看出董词的精工细腻:

《美人肩》云:“想向月凭时,削成软玉,将云护着,衬出明霞。”又云:“愁多处,似相思担尽,绕遍天涯。”又云:“更眤语羞应,笑时微耸,慵情漫倚,亸处恒斜。娇若难胜,瘦如欲脱,寒倩萧郎半袂遮。”……竹垞赋此题云:“篱弱才过,墙低乍及,结伴还从影后窥。缘红索,上秋千小立,恰并花枝。”亦自贴切,而不及文友精细。

朱词乃是一句一景,一句一换;董词则数句描写一个场景,四面烘托,更加精细。以精致细腻这一标准衡量,“竹垞非不工巧,然不及文友之精”。故在陈氏看来,“竹垞艳词,言情者远胜文友。而体物诸篇,则文友为工”,董以宁坐上了体物类艳词的头把交椅。

陈廷焯说:“入门之始,先辨雅俗。”他对艳词的批评即肇始于雅俗之辨。只有那些毫无低级趣味且文雅明畅的艳词才能进入下一轮的评比。言情之作以“情”为主,陈廷焯正是一位充分认识到“情”的重要意义的词学家。他说:“情不深而为词,虽雅不韵,何足感人?”故陈氏以“真至”二字评判古今言情之作,各得其所,无不中的。至于体物之作,陈氏另出机杼,以造境之风趣与词笔之精细为两大标准,亦深契体物类的特点。通过“先辨雅俗,再分高下”的批评模式,陈氏构建了思想性与艺术性和谐统一的艳词批评论。但令人遗憾的是,他的艳词创作论没能沿着这条正确的道路继续开拓,而是走入了“虽雅不韵”的误区。

三 艳词的创作

陈廷焯以完成复古之功自任,在填词创作中刻意模仿温、韦。他的艳词创作论便是在这种观念下提出的。

在讨论陈廷焯的艳词创作论之前,首先需要明确一点:陈氏不提倡创作艳词,只要求创作“温厚以为体,沉郁以为用”的词中正声。在陈氏看来,早期的温、韦词便树立了这样的典范。但随着词史的发展,词坛上不仅有正声,还出现了各种各样的繁声变体。如“纵横排奡、感激豪宕”的豪放词,虽然不乏爱国之思、忠愤之气,但一发无余,不尽沉郁,故“激昂慷慨,原非正声”;又如“情有感而不深,义有托而不理”的游词,既无忠爱之情,又少比兴之义,“辞极其工,意极其巧”,乃至流为回文、集句、叠韵等文字游戏,最为词中下乘;至于艳词,乃是描写女性体态和男女之情,与家国忠爱毫无关系,亦被陈氏视作词中之下品。陈氏认为,上下千年的词史,就是一段正声式微、变体横流的发展过程:“自温、韦以迄玉田,词之正也,亦词之古也。元、明而后,词之变也。”简单来说,唐宋时期,正声多于变体;元明而后,“众喙争鸣,古调绝响”,正声湮没不彰。幸有张惠言《词选》一书,指明词体本原,将词由邪路拉回正途,稍后的庄棫则继续鼓吹张氏之论。陈廷焯认为“茗柯、蒿庵,其复古者也”,词史即将回复到其最初的美好状态。作为常派后学,陈廷焯远祖皋文,近师蒿庵,更以复古的使命自任。他说:

近人为词,习绮语者,托言温、韦。衍游词者,貌为姜、史。扬湖海者,倚于苏、辛。近今之弊,实六百余年来之通病也。余初为倚声,亦蹈此习。自丙子年与希祖先生遇后,旧作一概付丙,所存不过己卯后数十阕,大旨归于忠厚,不敢有背《风》《骚》之旨。过此以往,精益求精,思欲鼓吹蒿庵,共成茗柯复古之志。蒿庵有知,当亦心许。

陈氏要复古,其填词必然效法正声,“大旨归于忠厚,不敢有背《风》《骚》之旨”。那么艳词、游词、叫嚣词等下乘之作自然“一概付丙”,不能犯其笔端。

然而与游词、叫嚣词相比,艳词与正声却有一种非常微妙的相通之处。在陈氏看来,正声有两大写作模式:一是“写怨夫思妇之怀,寓孽子孤臣之感”,即以男女喻君臣,这以晚唐温庭筠词为代表;一是“凡交情之冷淡,身世之飘零,皆可于一草一木发之”,即托物寓意,这以宋末王沂孙词为代表。前者“写怨夫思妇之怀”,原本是一种艳词。但由于陈氏认定其“托志帷房,睠怀君国”,即作者有寄托,有寓意,故视之为正声。如果不能判定有无寄托,这样的词是正声,还是艳词呢?清人纳兰性德有一首〔酒泉子〕:

谢却荼蘼。一片月明如水。篆香消,犹未睡。早鸦啼。 嫩寒无奈罗衣薄。休傍阑干角。最愁人,灯欲落。雁还飞。

开到荼蘼花事了,春天已经过去,而闺中少妇所思之人仍未归来。她彻夜未眠,望眼欲穿,沉浸在深深的哀愁与相思之中。在难以判断作者本意的情况下,词中描写的深情相思却能给读者一种孤臣忠爱的感发与联想。在陈廷焯看来,此词可能别有寄托,是正声,故他选入《大雅集》卷五;但也可能绝无寄托,是艳词,故又选入《闲情集》卷三。这种矛盾的情形恰好给了陈氏一个启发:艳词可以写成正声,但必须按照一种固定的模式,那就是描写女子对男子无怨无悔的爱慕与相思。他说:

或问余所作艳词,以何为法?余曰:余固尝言之,根柢于《风》《骚》,涵泳于温、韦,以之作正声也可,以之作艳体亦无不可。盖绮语已属下乘,若不取法乎古,更于淫词亵语中求生活,则吾岂敢!

“取法乎古”,就是要像温庭筠词那样写弃妇之相思。对于作者而言,初衷本是写艳词,故“以之作艳体亦无不可”;对于读者而言,亦可“兴起无穷哀怨,且养无限忠厚”,故“以之作正声也可”。根据这一理论,陈廷焯创作了〔菩萨蛮〕十二章。这组词首二章写与情人永别,“太息镜中缘。当时意惘然”引出下文之回忆,此乃倒叙的写法。三、四两章写与男子相见,心事难诉,只能“别后诉飘蓬。除非春梦中”,将爱慕之情寄托于梦。五章入梦,“万千珍重意。互拭罗衫泪”,两人在梦境中互道衷肠。六章梦醒,则咫尺天涯,相顾难言。七章终与意中人定情。而好景不长,八章“竹外一枝斜。输他桃李花”俨然娥眉见妒之意,九章“杨柳夜乌飞。愁中音信稀”更是透露出恐遭遗弃之消息。最后三章情词愈加悽恻,情人已去,永无重逢之日。“无计挽斜晖”“从此见应难”,皆为绝望之辞。而末尾“相思独倚阑”既照应首章,又以相思作结,有怨无悔,温厚和平。通过联章体的形式,陈廷焯叙述了一个女子与其意中人相识、相爱、遭弃、相思的感情经历。其中欢爱的时刻是短暂的,定情前的爱慕和被弃后的相思才是描写的重点。这就容易让人联想到封建士人怀才不遇的哀怨以及信而见疑却忠爱不渝的品格。之所以能产生这样的联想,是因为陈氏这组词高度模仿了温庭筠〔菩萨蛮〕十四章。张惠言《词选》评论温词:“此感士不遇也。篇法仿佛《长门赋》,而用节节逆叙。”与温词相比,陈廷焯〔菩萨蛮〕十二章不仅选择相同的词牌,而且在章法结构、遣词命意方面亦步亦趋,故能产生与温庭筠词类似的阐释空间。这组词陈氏自评为“虽属艳词,似尚不背于古”,充分体现了他“根柢于《风》《骚》,涵泳于温、韦,以之作正声也可,以之作艳体亦无不可”的艳词创作理论。

前文已经谈到,陈廷焯对古代艳词进行了面面俱到、令人信服的批评。然而一旦涉及创作,他所推崇的艳词名作、艳词大家便都不足为训。如晏几道,陈氏认为“艳词至小山,全以情胜”,“北宋艳词自以小山为冠”,对其言情之作给予了很高的评价。但也正是因为“情胜”,小山词不能成为创作的典范:

然小山虽工词,而卒不能比肩温、韦,方驾正中者,以情溢词外,未能意蕴言中也。故悦人甚易,而复古则不足。

“情溢词外”,就是说小山词抒情浓烈真挚,一读便知其为男女之情,不能给人以托喻君臣的联想,也就无法复古,绝非正声。又如朱彝尊,陈氏几乎推为古今艳词第一人,但对其《静志居琴趣》仍会补充一句:“惜托体未为大雅。”朱彝尊的艳词“生香真色,得未曾有”,所写就是与妻妹的私情,没必要也不可能去托温、韦之体。其写男女之情越真实细腻,距离陈氏心目中的正声也就越远。另外,像“同是天涯沦落人”模式的赠妓词,陈氏在批评中最为推崇,可他对自己的这类作品却颇为自责:“此类非无才思,皆不足语于大雅。”至于体物类艳词冠冕的董以宁,陈氏则以“词妖”目之,认为“学词者一入其门,念头差错,终身不可语于大雅矣”。也就是说,陈廷焯最为欣赏的艳词词作、词人,都不能成为他创作艳词的典范。这听起来有些滑稽,但在陈氏的词体正变观念下却又是一个必然的选择。陈廷焯的艳词批评论建立在其视艳词为变体的基础上。故他能够不受正声的束缚,以纯粹的文学审美进行鉴赏批评,从而取得成功;陈廷焯的艳词创作论则建立在他追求复古、只作正声的观念上。他在各类艳词中极力寻找能与正声相衔接的创作路数,由此将艳词的创作模式化、概念化、单一化,彻底丢掉了艳词丰富多彩、摇荡人心的特质,是一种失败的创作理论。

由于受到正声的“绑架”,陈廷焯的艳词创作论偏离了文学创作的轨道,理论价值远远不及其批评论。陈廷焯曾说:“有长于论词,而不必工于作词者。”这恰可作为其艳词批评论和创作论的定评。

四 陈廷焯的艳词理论在词学史上的意义

在词史早期阶段,词为艳科,所写内容几乎都与美女、爱情有关,故“艳词”与“词”在内涵上极为接近。随着文人词的发展,词开始向诗靠拢,题材内容亦不断拓宽。自北宋后期以来,爱国、寿赠、悼亡、山水、边塞、怀古等类型的词大量涌现,艳词开始从词体中独立出来。在陈廷焯之前,古代词学家便对艳词颇多关注,其具体态度则有明显的分歧。

东坡词“一洗绮罗香泽之态,摆脱绸缪宛转之度”,为脂粉笼罩下的词坛吹进一股清新之气。在言志词的映衬下,喁喁作儿女情态的艳词无疑显得低俗和卑微。于是,词坛上出现“主雅”一派,彻底否定艳词。南宋汪莘说:“唐宋以来,词人多矣。其词主乎淫,谓不淫非词也。余谓词何必淫?顾所寓何如尔。”在汪莘看来,词可写的内容题材多种多样,何必偏执于动涉淫亵的艳词呢?因此他喜爱苏轼、朱敦儒、辛弃疾这类抒写人生志意、隐逸情怀的词作,彻底将艳词打入冷宫。再如清代阳羡词派领袖陈维崧,他以“为经为史”的气魄对待填词,根本不屑于“矜香弱为当家,以清真为本色”的艳词。又如浙派后期词家江顺诒,认为“香奁本非词格,后生小子,矜其一得,竞为秽亵之语,岂大雅所屑道者哉”。这些人虽然词学主张不尽相同,但都追求一种比艳词更为雅致的词体类型。他们完全排斥艳词,也就谈不上更多的理论认识了。

如果说“主雅”派是“稍涉香奁,一概芟薙”,将艳词贬得一文不值的话,那么“主艳”派则走向另外一个极端。他们将艳词的地位抬至词体至尊,这以明代词家为代表。李宗准在《遗山乐府后记》中说:“乐府,诗家之大香奁也。”俨然将“词”与“艳词”划上等号。明人肯定艳词,并且着重强调“情”这一要素。沈际飞说:“虽其镌镂脂粉,意专闺襜,安在乎好色而不淫?而我师尼氏删国风,逮仲子狡童之作,则不忍抹去。曰:人之情,至男女乃极。未有不笃于男女之情,而君臣、父子、兄弟、朋友间反有钟吾情者。”沈氏认为,男女之情是五伦的根本。故词中不仅可以写男女之情,而且要写得真挚细腻、动人魂魄。这种重情的艳词观符合文学规律,原本应予肯定。但明人对艳词中的“情”有一种绝对的追求,缺乏必要的节制。明末茅映《词的·凡例》说:“幽俊香艳,为词家当行,而庄重典丽者次之。”明人的艳词观正是但求香艳,不求典丽。如此一来,淫词亵语、俚词俗调便有了生存空间,这也成为“主艳”派的致命缺陷。

“主雅”与“主艳”可谓过犹不及,对待艳词的态度均有失偏颇。更多词学家则采取一种折中的方案,即艳词可作,但必须严辨雅俗。艳词之所以饱受诟病,根本原因在于它每每滑入淫亵,有伤风化。因此,在内容上提倡雅正,严禁淫邪,成为艳词雅俗之辨最主要的任务。南宋王炎说:

今之为长短句者,字字言闺阃事,故语懦而意卑。或者欲为豪壮语以矫之,夫古律诗且不以豪壮语为贵,长短句命名曰曲,取其曲尽人情,惟婉转妩媚为善,豪壮语何贵焉?不溺于情欲,不荡而无法,可以言曲矣。

王炎认为,不能因为艳词容易“语懦而意卑”,就因噎废食,弃之不顾。而是要“不溺于情欲,不荡而无法”,在抒情的时候把握好尺度,使之不流为淫词。这种在艳词中提倡雅正的观念乃是对儒家正统的“乐而不淫”“思无邪”之旨的继承与发挥,故在后世词学家中引起了广泛的响应。清初朱彝尊说:“言情之作,易流于秽,此宋人选词,多以雅为目。”即摒弃艳词中的淫词。清代女词人钱裴仲说:“言情之作易于亵,其实情与亵,判然两途,而人每流情入亵。余以为好为亵语者,不足与言情。”亦将艳词一分为二,取“情”而去“亵”。而晚清谢章铤更是鲜明提出“作情语勿作绮语”的主张,其理由仍是“绮语淫,情语不淫也”。

除了在内容上区分正邪外,艳词的雅俗之辨还体现在文辞方面。清初词人承袭明末余风,肯定艳词的正宗地位。但他们既求香艳,又求典丽,反对鄙俚的文辞。邹祗谟《远志斋词衷》所记的一则轶事颇具代表性:

广陵寓舍,一日彭十金粟雨中过,集读《云华》《蓉渡》诸词曰,此非秀法师所诃耶?如此泥犁,安得有空日?又曰,自山谷来,泥犁尽如我辈,此中便无俗物败人意,为之绝倒。

彭孙遹是清初的艳词专家,他认为沈谦《云华词》和董以宁《蓉渡词》均为“诲淫”的侧艳之作,当下泥犁地狱。但耐人寻味的是,彭氏诸人并不以此为耻,反而洋洋自得。原因在于他们追求艳词的富丽精工,不避淫邪,惟恐俚俗。清初人的艳词观可用蒋景祁的一言以蔽之:“艳情冶思,贵以典雅出之,方不落黄莺挂枝声口。”他们亦“艳中求雅”,但追求的重点并非内容之雅正,而是文辞之典雅。

回顾词学史,我们发现人们对艳词的态度主要有“主雅”“主艳”“艳中求雅”三大派。前两派各执一端,有失偏颇,固无论矣。相较而言,第三派持论平允,从者最多,陈廷焯早期便是该派的拥趸。陈氏22岁时编《云韶集》,撰《词坛丛话》,曾说:“词虽不避艳冶,亦不可流于秽亵。”又云:“是集(按:指《云韶集》)所选艳词,皆以婉雅为宗。”此时,陈廷焯与其他持“艳中求雅”态度的词学家一样,只是单纯以雅俗之辨品评纷繁复杂的艳词,这无疑是笼统和乏味的。转向常州词派后,陈廷焯不仅没有割舍艳词,反而精益求精,对词史上这一重要的词体类型进行了更为深入的研究。他所建立的艳词分类法,前人未尝道过。他对艳词的批评,更是从传统的雅俗范畴出发,进入到丰富多彩的艺术审美领域。陈廷焯的这种分类分级的批评理论,是其早年“艳中求雅”观念的深化和发展,同时也是对前人艳词观的一次质的飞跃。

关于艳词的认识,可谓词学史上一个重要的专题。对此,陈廷焯之前的古代词学家仅仅给出简单的艳词观念。至陈廷焯出,始明确提出艳词的分类法、批评论和创作论,在很大程度上解决了艳词相关的诸多问题,将古代艳词的理论认识水平提升到一个前所未有的高度。甚至可以这样说,艳词专家代不乏人,而艳词研究专家,惟陈廷焯一人而已。

结语

张宏生先生说:“艳词是整个词史的一部分非常重要的内容。不管人们从各自不同的立场出发,对此有着多么大相径庭的看法,但词史上艳词的作者之盛,作品之多,却是不争的事实。”在千年词史中,对于艳词,人人皆知其名,无人详察其义。直至晚清陈廷焯,他以一人之力构建起完整丰富的艳词理论体系。对于陈廷焯词学,人们往往以“沉郁说”概之。事实上,在陈氏的词体正变观念中,“沉郁”只是正声的代名词。对于诸多别调变体,陈氏另有心得体会。他的艳词理论即是一个代表,是其“沉郁说”外又一自成系统的理论成果。陈氏殁后,其门人弟子在陈父铁峰先生的授意下,对稿本《白雨斋词话》进行删削整理,其中删去最多的便是评论艳词部分。这种观念上的龃龉,恰可说明陈廷焯的艳词理论具有一种超越封建时代的特征,透露出现代研究的曙光。今天,关于艳词的理论、作品、作家研究受到越来越多学者的关注。陈廷焯的艳词理论,特别是其中的分类法和批评论,对于现代词学框架下的艳词研究有着极为重要的方法论意义。

[1]张惠言.词选[M].北京:中华书局,1957.

[2] 陈廷焯.白雨斋词话全编[M].孙克强,主编.北京:中华书局,2013.

[3] 叶嘉莹.从艳词发展之历史看朱彝尊爱情词之美学特质[M]//清词丛论.石家庄:河北教育出版社,2000.

[4]陈廷焯.词则[M].上海:上海古籍出版社,1984.

[5]周济.宋四家词选[M].上海:古典文学出版社,1958.

[6] 陈廷焯.白雨斋词存[M]//清代诗文集汇编:777.上海:上海古籍出版社,2010.

[7]金启华等.唐宋词集序跋汇编[M].南京:江苏教育出版社,1990.

[8] 江顺诒.词学集成[M]//唐圭璋.词话丛编.北京:中华书局,1986.

[9] 谢章铤.赌棋山庄词话[M]//唐圭璋.词话丛编.北京:中华书局,1986.

[10] 茅映.词的[M]//四库未收书辑刊八辑:30.北京:北京出版社,2000.

[11]朱彝尊.词综[M].上海:上海古籍出版社,1978.

[12] 钱裴仲.雨华庵词话[M]//唐圭璋.词话丛编.北京:中华书局,1986.

[13] 邹祗谟.远志斋词衷[M]//唐圭璋.词话丛编.北京:中华书局,1986.

[14]蒋景祁.瑶华集[M].北京:中华书局,1982.

[15] 张宏生.艳词的发展轨迹及其文化内涵[J].社会科学战线,1995(4).

2016-11-25

张海涛(1987— ),男,天津人,文学博士,讲师。研究方向为词学。

I207.23

A

1006-2491(2017)04-0075-08

责任编辑

徐 炼