关注课堂生成,促进数学素养提升

2017-12-11潘新阳

潘新阳

[摘 要]课堂是学生与数学文本交流对话的主阵地,是一个动态的过程,教学过程中学生随时可能产生新的方法、新的创意。通过教师提问、学生自由讨论、积极评价,可拓展生成的广度与深度,从而提升学生的数学素养,使课堂更精彩。

[关键词]生成;引导;等待;数学素养;评价;小学数学

[中图分类号] G623.5 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2017)29-0062-02

课堂是向未知方向挺进的旅程,随时都有可能发现意外的通道和美丽的风景,而非一切都必须遵循固定线路、缺乏激情的行程。小学生天真烂漫,思考问题时思维往往天马行空,因此,在课堂学习中,他们经常能提出教师意料之外的问题或方法,为课堂注入新鲜的血液,带来活力。对于学生在课堂中生成的这些闪光点,教师不能视而不见,而应积极引导,让课堂因动态生成而精彩,让学生的数学素养因生成而提升。有时,精彩的生成是学生与文本、学生与教师、学生与学生、学生与经验进行对话的结果,既要“堵”,也要适时 “疏”。如此,学生的数学素养才能得到提升。

一、关注课堂提问质量,让生成更有深度

案例透视:一位教师执教北师大版教材四年级“温度”的片段

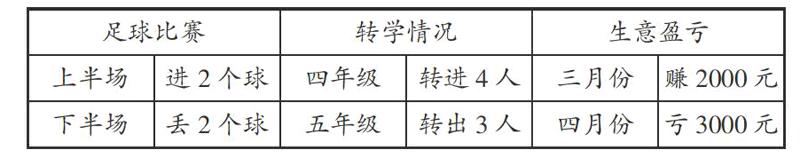

师:同学们,下面请你们用自己的方式,把听到的关键信息准确、简洁地表示出来。小明参加足球比赛,上半场进了2个球,下半场丢了2个球。这学期,我们学校四年级转进4人,五年级转出3人。李叔叔做生意,三月份赚了2000元,四月份亏了3000元。

(学生汇报)

生1(用文字表示):小明上半场进2球,下半场丢2球;四年级转进4人,五年级转出3人;李叔叔三月份赚2000元,四月份亏3000元。

生2(用图标表示):用“←2”表示小明上半场进2个球,用“→2”表示小明下半场丢2个球;用“√4”表示四年级转进4人,用“×3”表示五年级转出3人;用“■”表示李叔叔三月份赚了2000元,用“■”表示李叔叔四月份亏了3000元。

生3:我用表格来表示。

■

师:你的表示方法你看得明白,我的表示方法我看得明白,但数学语言需要具备交流的功能,这可怎么办?

生4:我认为应该统一表示方法。

生5:“+”代表增加的意思,“-”代表减少的意思,我认为可以用“+”或“-”加上具体的数值来表示。

师:你的方法和数学家的一样,真棒!这种表示方法有什么好处?

生5:简明、清晰、易懂,具有很强的一般性,适用于各种场合。

分析思考:

有时候课堂生成是学生无意识创造的,教师若不予以重视,它便会转瞬即逝,那么课堂也将缺少许多精彩。因此,面对课堂生成,教师应及时提问、追问,通过问问题,促进学生进一步思考,使生成内化到学生的知识体系当中。要让学生生成的东西更有智慧,让学生的数学素养有所提升,教师的提问就要保证质量,不能太空洞、太宽泛、太狭窄,需得让学生有思考的空间,能启发学生从不同的角度去思考,提升学生思维的深度。上述案例中,教师恰到好处的提问让学生从不同层次经历了符号化、数学化的过程,促进学生在创造出不同的记录方法、不同的记录符号后,最终发现可以用正、负数记录意义相反的兩个量。这样有效的提问,不仅促使学生生成许多记录的方法和符号,而且使学生的思维更加活跃、思维更有深度。让学生经历有效的探索和符号化的过程,契合了时下提倡的培养学生数学核心素养的理念。

二、自由讨论,让生成更有效度

案例透视:分数的初步认识

在一次同课异构活动中,甲、乙两位教师均执教了“分数的初步认识”一课。为加深学生对分数“■”的理解,这两位教师设计了同样的题目:“把一个圆分成两份,每份一定是这个圆的■。这个说法是否正确?”对此,学生存在两种截然不同的观点:正确、错误。显然,“正确”这一观点是错误的,但值得注意的是,它是课堂教学中的一个重要生成。面对这样的课堂生成,甲教师在教学过程中立即做出裁决:“这个说法其实是错误的,因为题目没有说明是不是平均分,所以每份不一定是这个圆的■。”遗憾的是,问题虽然解决了,但大部分学生并没有真正领悟问题的本质,不能理解“平均分”的内涵。

与之相反,乙教师在学生出现不同看法时停下脚步,让学生开展交流活动,说一说、辩一辩。

生1(将手中的圆形纸片进行一次折叠):我这样操作是不是把这张圆形纸片分成了两份?

(许多学生都回答“是”)

生1:其中的一份是不是圆的■?

(大部分学生回答“是”,但有一位学生提出不同观点)

生2:我认为不一定是■。假如你折叠纸片时不是对折,最终虽然也把纸片分成了两份,但其中的一份却小于或大于圆形纸片的■。

(学生恍然大悟,明白问题的关键:是否平均分)

分析思考:

甲、乙两位教师对学生解题的结果的处理方式截然不同,取得的成效也大不相同。甲教师的处理方式稍显武断、生硬,只是一味强调结果,难以获得学生心理上的认同;学生被动地接受,有疑惑却不知从何问起,数学素养的提高更无从谈起。反观乙教师,面对学生带来的精彩生成,他巧妙利用,给予学生讨论与交流的时间和空间。学生的思维在讨论中不断碰撞,发出耀眼的火花,问题的本质逐渐显露。学生经历“疑惑、思考、交流”的过程而获取的知识更为扎实,印象也更深刻,由此构建的知识结构也更加牢固。

三、关注课堂的等待,让生成更有广度

案例透视:乘法的初步认识

师(课件演示):六一儿童节即将到来,老师想给每位学生发2颗糖。二年级一共有100位学生,一共要发多少颗糖?endprint

生1:要发的糖的数量是100个2相加的和,等于2+2+2+2+2+…+2。

生2:一个个加太慢了。

(教师没有打断学生的思考,而是继续等待。又过了一会儿,许多学生都停了下来)

师:怎么不继续算啦?有什么问题吗?

生3:算得手都酸了也还没加完100个2。有没有简便一点的方法呢?

(教师顺水推舟,自然而然地引入乘法教学)

分析思考:

教学“乘法的初步认识”的过程中,教师不可一味设计学生能快速解决的问题,否则就难以激发学生寻求其他简便方法的欲望,也不利于课题的引出。上述案例中,教师创设了100个2相加的情境,让学生充分体验用传统方法计算100个2相加存在的困难。同时,教师“耐得住寂寞”,耐心等待学生的解答结果。在个别学生有所感悟时,教师并不急于揭示课题,而是等到大部分学生都不愿继续算下去时才将简便方法公布出来,吊足了学生的胃口,给学生带来强烈的思维冲击。由于学生之间存在个性的差异,思考同一个问题所需的时间自然也不尽相同,面对生成,教师要为学生留足思考的时间,尽可能让每一位学生都能在自我感悟的的基础上提出疑惑,教师此时再顺势解惑,学生对习得的知识的印象才会更深刻。

四、积极评价,让生成有温度

案例透视:认识图形

师:同学们,你能用4根同样长的小棒摆成一个什么图形?

生1:正方形。

师:6根同样长的小棒能摆成一个长方形吗?快动手试试看。

生2: ■ 。

(这时大多数学生都说这样摆不对,因为这是正方形,生2满脸通红)

师:同学们,这虽然是一个正方形,但正方形是一种特殊的长方形。这样一来,在这个图形中你能找到几个长方形?

(学生思考、讨论)

生3(边说边用手比划):我数了数,这个图形里面一共有9个小长方形呢。

(大家对生3投去赞许的目光)

分析思考:

上述案例中,面对学生的错误生成,教师没有责怪,而是倾听、包容、启发,一方面保护了学生的自尊心与自信心,另一方面,利用这一错误生成引导学生进行全新的探索,使课堂呈现不一样的精彩。诚然,错误的生成也可以成为教学资源,有着不可替代的教学价值。教师应善于把握,使之最大限度地服务于课堂教学,促进学生数学素养的提升。每个学生个体不尽相同,思维水平和学习能力也有所差异,因此他们看待问题、解决问题的能力自然参差不齐,有的超前,有的落后。面对学生五花八门的生成,教师要予以尊重和接纳,给出鼓励性的评价,帮助学生树立学习的信心,敢于直面自我、挑战自我,从而超越自我。

面对课堂上的种种生成,教师均应理性对待,科学利用。教师要尊重学生,有弹性地设计问题;要关注动态的生成,提炼对提高学生数学素养有帮助的生成;要用自身的智慧引领生成,开放地接纳生成、應对生成,这样课堂教学才能花开有声,才能拨动生命绽放中最动听的音符,也才能更有效地促进学生数学素养的提升。

(责编 吴美玲)endprint