行体外受精-胚胎移植女性患者焦虑抑郁现状及影响因素分析

2017-12-01蒋俐萍欧阳旭平

张 琼,陈 丹,蒋俐萍,舒 玲,欧阳旭平,蒋 玲

(湖南师范大学医学院 护理系,湖南 长沙 410013)

【调查研究】

行体外受精-胚胎移植女性患者焦虑抑郁现状及影响因素分析

张 琼,陈 丹,蒋俐萍,舒 玲,欧阳旭平,蒋 玲

(湖南师范大学医学院 护理系,湖南 长沙 410013)

目的了解行体外受精-胚胎移植治疗女性患者焦虑、抑郁现状,分析其影响因素。方法随机抽取202例行体外受精-胚胎移植治疗的女性患者,在治疗周期的第1天采用一般情况问卷、焦虑自评量表、抑郁自评量表、Olson婚姻质量问卷的3个分量表(婚姻满意度、夫妻交流、性生活)以及社会支持评定量表进行调查。采用多元逐步回归分析其影响因素。结果治疗周期的第1天,行体外受精-胚胎移植治疗女性患者焦虑、抑郁筛出率分别为48.5%和56.9%。多元逐步回归分析结果显示:丈夫对体外受精-胚胎移植治疗的态度、不孕原因及社会支持总分是行体外受精-胚胎移植女性患者焦虑的主要影响因素(P<0.05);人均住房面积、治疗不孕花费、丈夫对体外受精-胚胎移植治疗的态度和社会支持总分是其抑郁的主要影响因素(P<0.05)。结论焦虑抑郁情绪普遍存在于行体外受精-胚胎移植治疗的女性患者中,且受丈夫对治疗的态度、社会支持等因素影响。因此,建议医务人员帮助患者及其家属建立对治疗的正确认识,增加治疗信心。强调家庭支持的重要性,让患者感受到家庭的温暖,从而减少负性情绪的产生。

焦虑;抑郁;女性;体外受精-胚胎移植

在我国,不孕不育的发病率为7%~10%[1]。对大多数女性来说不孕不育是一种心理创伤,主要表现为焦虑、抑郁、羞辱感、自尊感低等,其中焦虑、抑郁最常见[2-4]。Volgsten等[5]研究显示,不孕妇女焦虑和抑郁的发生率分别为14.8%和10.9%。目前,体外受精-胚胎移植(in vitro fertilization and embryo transfer,IVF-ET)是治疗不孕的一项重要手段[6]。但该项技术需要高额的费用,且存在负面舆论,在我国并未普遍实施。而心理状态在一定程度上对体外受精-胚胎移植结局有着较大的影响。程建云等[7]研究显示,康奈尔医学指数测评异常者,其妊娠成功率较低。因此,本研究拟对接受体外受精-胚胎移植女性患者的焦虑抑郁情绪现状及其影响因素进行探讨,旨在为制定有效的干预措施提供理论依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象 抽取2013年2—9月在湘雅二医院接受体外受精-胚胎移植治疗的202例女性患者作为研究对象。纳入标准:(1)符合体外受精-胚胎移植适应证[8];(2)20~40 岁;(3)知情并同意参加调查。排除标准:(1)患有严重心、肝、肾等躯体疾病或精神障碍;(2)近2年内有重大心理创伤。

1.2 调查工具

1.2.1 一般情况问卷 自行设计,包括年龄、受教育程度、人均住房面积、家庭月收入、治疗花费、不孕原因、舆论压力、丈夫及公婆对体外受精-胚胎移植治疗的态度、结婚年限、不孕年限等。

1.2.2 焦虑自评量表 (Self-rating Anxiety Scale,SAS) 由Zung于1971年编制,用于测量患者主观焦虑感受[9]。包括20个条目,所有条目从“没有或很少时间有”至“绝大部分或全部时间都有”分别赋值为1~4分。焦虑标准分(取整数)=粗分(所有项目得分之和)×1.25[9]。 中国常模结果显示,50~59 分为轻度,60~69 分为中度,≥70 分为重度[9]。 Cronbach α 系数为 0.823[10]。

1.2.3 抑郁自评量表 (Self-rating Depression Scale,SDS) 由20个条目组成,从“无或偶尔出现”至“总是出现”分别赋值为1~4分[9]。抑郁指数=各条目累计分/80。 <0.50为无抑郁,0.50~0.59 为轻微至轻度抑郁,0.60~0.69为中度抑郁,≥0.70为重度抑郁[9]。Cronbach α 系数为 0.791[10]。

1.2.4 Olson-婚姻质量问卷 包含12个因子,根据需要选择婚姻满意度,夫妻交流和性生活3个因子,共30个条目。从“确实是这样”至“确实不是这样”分别赋值1~5分。评分越高,婚姻质量越好[9]。条目内部一致性相关系数为0.74,重测信度为0.87[9]。

1.2.5 社会支持评定量表 (Social Support Rating Scale,SSRS) 由肖水源于1986年编制,包括客观支持、主观支持和支持利用度,3个维度10个条目。总分66分,得分越高,社会支持越好[11]。适用于14岁以上的各类人群的健康测量,能较好地反映个体的社会支持水平。Cronbach α系数为0.896[12]。

1.3 调查方法 研究人员统一培训后,接受治疗周期的第1天,于不孕生殖中心对受试者进行问卷调查。调查前用统一指导语向受试者说明调查目的,在其知情同意的前提下进行。若有疑问,由研究人员解释,不带任何引导性。共发放216份问卷,回收有效问卷202份,有效回收率为93.5%。

1.4 统计学方法 采用SPSS 17.0分析数据,计数资料以频数和百分比描述,计量资料以均数±标准差描述。统计方法包括描述性分析、独立样本t检验、单因素方差分析(两两比较用LSD检验)、Pearson相关性分析和多元逐步回归分析,检验水准α=0.05。

2 结果

2.1 接受体外受精-胚胎移植治疗女性患者焦虑抑郁现状 接受体外受精-胚胎移植女性患者轻度焦虑84例,中度焦虑14例,焦虑筛出率为48.5%,焦虑标准分为(50.11±6.41)分;轻度抑郁 70 例,中度抑郁40 例,抑郁筛出率为 56.9%,抑郁指数为(0.53±0.77)。

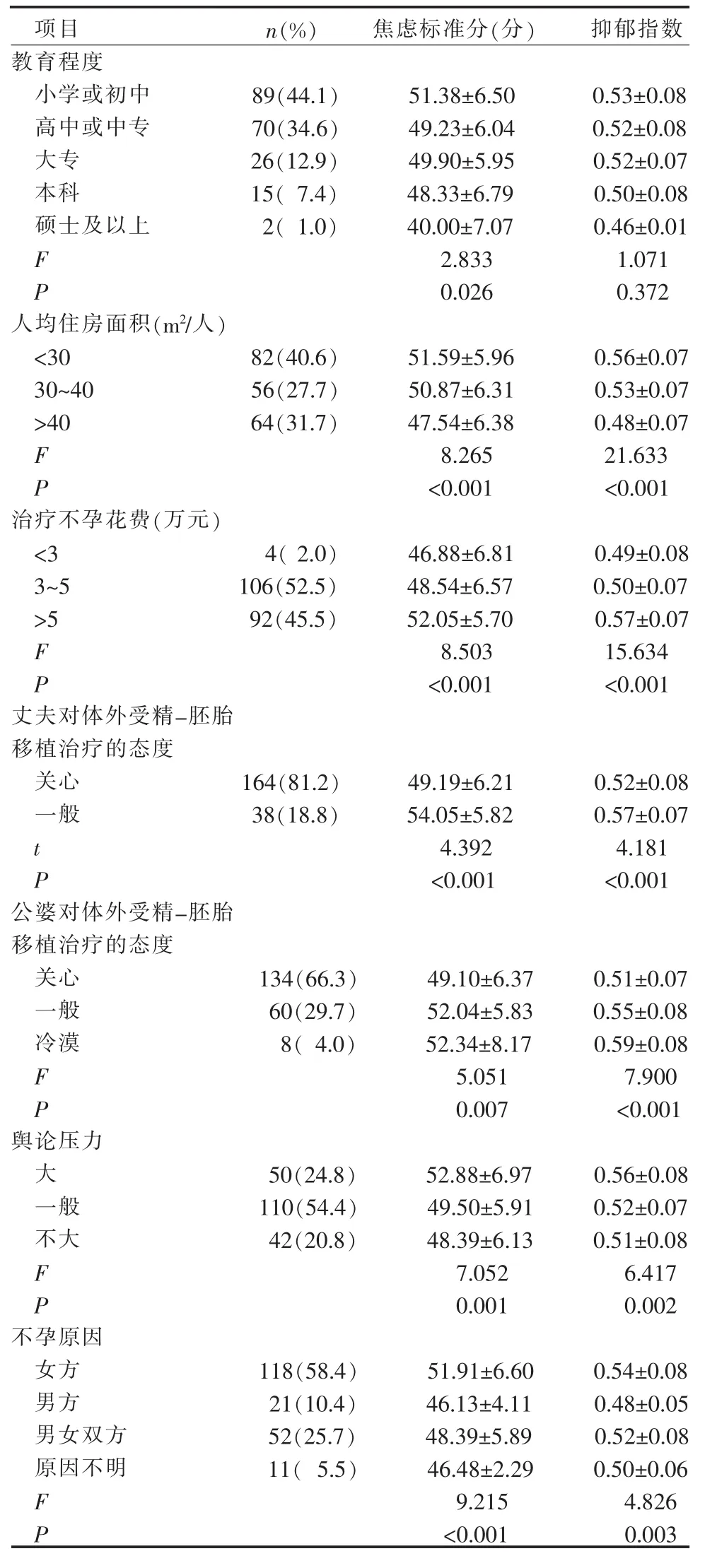

2.2 接受体外受精-胚胎移植治疗女性患者焦虑、抑郁的单因素分析 将接受体外受精-胚胎移植治疗女性患者按年龄、教育程度、人均住房面积、家庭月收入、治疗花费、不孕原因、舆论压力、丈夫及公婆对体外受精-胚胎移植治疗的态度、结婚年限、不孕年限等特征分组,比较其焦虑标准分、抑郁指数得分差异。结果显示,不同人均住房面积、治疗花费、丈夫及公婆对体外受精-胚胎移植治疗的态度、舆论压力、不孕原因组接受体外受精-胚胎移植治疗女性患者的焦虑标准分及抑郁指数比较,差异均有统计学意义(P<0.05);不同教育程度组焦虑标准分比较,差异有统计学意义(P<0.05)。 见表 1。

表1 不同特征接受体外受精-胚胎移植治疗女性患者焦虑标准分、抑郁指数的单因素分析()

表1 不同特征接受体外受精-胚胎移植治疗女性患者焦虑标准分、抑郁指数的单因素分析()

项目 n(%) 焦虑标准分(分) 抑郁指数教育程度小学或初中 89(44.1) 51.38±6.50 0.53±0.08高中或中专 70(34.6) 49.23±6.04 0.52±0.08大专 26(12.9) 49.90±5.95 0.52±0.07本科 15( 7.4) 48.33±6.79 0.50±0.08硕士及以上 2(1.0) 40.00±7.07 0.46±0.01 F 2.833 1.071 P 0.026 0.372人均住房面积(m2/人)<30 82(40.6) 51.59±5.96 0.56±0.07 30~40 56(27.7) 50.87±6.31 0.53±0.07>40 64(31.7) 47.54±6.38 0.48±0.07 F 8.265 21.633 P<0.001 <0.001治疗不孕花费(万元)<3 4( 2.0) 46.88±6.81 0.49±0.08 3~5 106(52.5) 48.54±6.57 0.50±0.07>5 92(45.5) 52.05±5.70 0.57±0.07 F 8.503 15.634 P<0.001 <0.001丈夫对体外受精-胚胎移植治疗的态度关心 164(81.2) 49.19±6.21 0.52±0.08一般 38(18.8) 54.05±5.82 0.57±0.07 t 4.392 4.181 P<0.001 <0.001公婆对体外受精-胚胎移植治疗的态度关心 134(66.3) 49.10±6.37 0.51±0.07一般 60(29.7) 52.04±5.83 0.55±0.08冷漠 8( 4.0) 52.34±8.17 0.59±0.08 F 5.051 7.900 P 0.007 <0.001舆论压力大50(24.8) 52.88±6.97 0.56±0.08一般 110(54.4) 49.50±5.91 0.52±0.07不大 42(20.8) 48.39±6.13 0.51±0.08 F 7.052 6.417 P 0.001 0.002不孕原因女方 118(58.4) 51.91±6.60 0.54±0.08男方 21(10.4) 46.13±4.11 0.48±0.05男女双方 52(25.7) 48.39±5.89 0.52±0.08原因不明 11( 5.5) 46.48±2.29 0.50±0.06 F 9.215 4.826 P<0.001 0.003

两两比较结果显示:硕士及以上组接受体外受精-胚胎移植治疗女性患者焦虑标准分低于小学或初中、高中或中专、大专组(P<0.05),小学或初中组焦虑标准分高于高中或中专组(P<0.05);人均住房面积>40 m2组焦虑标准分低于<30 m2、30~40 m2组(P<0.05);治疗花费3万~5万元组焦虑标准分低于>5万元组(P<0.05);公婆对体外受精-胚胎移植的态度为关心组焦虑标准分低于一般组 (P<0.05);舆论压力大组焦虑标准分高于舆论压力一般和舆论压力不大组(P<0.05);不孕原因为女方者焦虑标准分高于男方、双方及原因不明组(P<0.05)。

人均住房面积>40 m2组抑郁指数低于<30 m2、30~40 m2组(P<0.05),人均住房面积 30~40 m2组抑郁指数低于<30 m2组(P<0.05);不孕花费 3 万~5 万元组抑郁指数低于>5万元组(P<0.05);公婆对体外受精-胚胎移植关心者抑郁指数低于一般和不关心组(P<0.05);舆论压力大组抑郁指数高于舆论压力一般及舆论压力不大组(P<0.05);不孕原因为女方组抑郁指数高于男方原因组(P<0.05)。

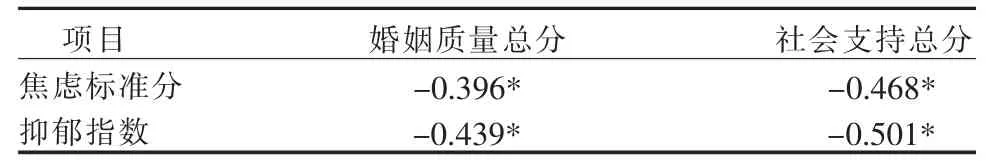

2.3 接受体外受精-胚胎移植治疗女性患者婚姻质量、社会支持与焦虑、抑郁的相关性分析Pearson相关分析结果显示,婚姻质量总分与焦虑标准分呈一定负相关(r=-0.396,P<0.001),与抑郁指数呈密切负相关(r=-0.439,P<0.001);社会支持总分与焦虑标准分与抑郁指数均呈密切负相关(r=-0.468、-0.501,P<0.001)。 见表 2。

表2 接受体外受精-胚胎移植治疗女性患者婚姻质量、社会支持与焦虑、抑郁的相关性分析(r)

2.4 接受体外受精-胚胎移植治疗女性患者焦虑抑郁多因素分析

2.4.1 接受体外受精-胚胎移植治疗女性患者焦虑多因素分析 以焦虑标准分为因变量,单因素分析有统计学意义的7个变量(受教育程度、住房面积、治疗不孕花费、丈夫、公婆对体外受精-胚胎移植治疗的态度、舆论压力、不孕原因)和相关分析中有统计学意义的2个变量 (婚姻质量总分和社会支持总分),作为自变量进行多元逐步回归分析。结果显示影响接受体外受精-胚胎移植治疗女性患者焦虑标准分的因素有:丈夫对体外受精-胚胎移植治疗的态度、不孕原因、社会支持总分。见表3。

表3 接受体外受精-胚胎移植治疗女性患者焦虑影响因素多元逐步回归分析

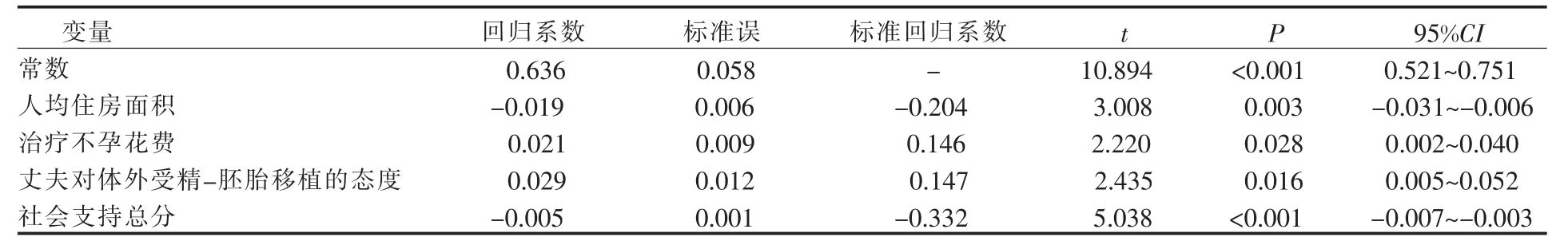

2.4.2 接受体外受精-胚胎移植治疗女性患者抑郁多因素分析 以抑郁指数为因变量,单因素分析有统计学意义的6个变量(住房面积、治疗不孕花费、丈夫、公公婆婆对体外受精-胚胎移植治疗的态度、舆论压力、不孕原因)和相关性分析中有统计学意义的2个变量(婚姻质量总分和社会支持总分)作为自变量,进行多元逐步回归分析。结果显示影响接受体外受精-胚胎移植治疗女性患者抑郁指数的因素有:人均住房面积、丈夫对体外受精-胚胎移植治疗的态度和社会支持总分。见表4。

表4 接受体外受精-胚胎移植治疗女性患者抑郁的影响因素多元逐步回归分析

3 讨论

3.1 接受体外受精-胚胎移植治疗女性患者的焦虑、抑郁发生现状 由于传统思想的影响,不孕不育虽不是致命性疾病,但可能比致命性疾病让人更加痛苦,给患者的身心健康和家庭幸福带来了较大的负面影响。据研究报道,上海不孕夫妇的离婚率是正常人群的2.2倍[13]。近年来体外受精-胚胎移植发展快速,但它并不能保证每个患者均能成功受孕。因此,接受体外受精-胚胎移植治疗的女性患者普遍存在多种负性情绪[14-15]。本研究结果显示,202例接受体外受精-胚胎移植治疗的女性患者中焦虑抑郁筛出率分别为48.5%和56.9%,这可能与我国传统观念有关。传统观念认为,女方必须为男方家族传宗接代,延续香火,否则这个家庭就是不完整的。而且不孕妇女很难取得家中长辈的认可,家庭破碎的可能性较大。因此给患者造成了较大的心理压力。

3.2 接受体外受精-胚胎移植治疗女性患者焦虑、抑郁的影响因素

3.2.1 对焦虑的影响因素分析 本研究结果显示,不孕原因是接受体外受精-胚胎移植治疗女性患者焦虑的主要影响因素(P<0.05)。不孕原因为女方者焦虑标准分高于男方、双方及原因不明组(P<0.05)。究其原因,可能是:(1)女方一味地责怪自己,认为自己太无能,没法替男方传宗接代,没法尽到作妻子的义务,对男方深感歉疚;(2)自己没法生育,担心男方及其家庭嫌弃自己,担心婚姻破碎;(3)男方及其家庭对小孩的期待和盼望,让女方感到有较大的压力。因此,针对不孕原因为女方的家庭,医务人员应注意观察患者情绪变化,及时进行情感疏导。鼓励患者倾诉内心感受,并给予针对性劝导,尽量消除导致其产生不良心理的因素。同时注重加强对丈夫和其他家属的健康教育,强调家庭支持的重要性,但要提醒其在表达关心时注意“技巧”,避免表现对小孩过高的期盼,增加患者心理压力。

3.2.2 对抑郁的影响因素分析

3.2.2.1 人均住房面积 本研究结果显示,人均住房面积是接受体外受精-胚胎移植女性患者的抑郁的主要影响因素(P<0.05)。人均住房面积>40 m2组抑郁指数低于<30 m2、30~40 m2组(P<0.05)。 究其原因:(1)人均住房面积在一定的程度上反映了家庭的经济实力,家庭经济情况较好的患者经济压力相对较小,不用太担心治疗费用的问题;(2)舒适、宽松的住房环境本身可以使人心情愉悦、放松,能部分缓解不孕带来的压力。身心得到释放,自然抑郁情绪也会随之降低。因此,建议尽量给患者提供宽敞的环境,针对人均住房面积≤40 m2的患者,鼓励丈夫多陪伴患者出门走动,既可表达对患者的关心,也可帮助患者放松身心,减少抑郁情绪的发生。

3.2.2.2 治疗不孕花费 本研究结果显示,治疗不孕花费是接受体外受精-胚胎移植治疗的女性患者抑郁的主要影响因素(P<0.05)。不孕花费3万~5万元组抑郁指数低于>5万元组(P<0.05),与刘一琳等[16]研究结果一致。究其原因:(1)家庭经济情况不好,而治疗费用相对较高,给患者造成了较大的心理压力。(2)对治疗的恐惧及治疗结局的不确定让患者对缺乏信心,担心耗费大量积蓄却没法得到自己想要的结果。因此,建议医务人员制作系统规范的宣传手册和视频,帮助患者增加对治疗的认识和了解。并邀请治疗成功者与患者进行经验交流,引导患者树立健康积极的心态,增加治疗依从性和治疗信心。

3.2.3 对焦虑、抑郁共同的影响因素分析

3.2.3.1 丈夫对体外受精-胚胎移植治疗的态度本研究结果显示,丈夫对体外受精-胚胎移植治疗的态度是患者焦虑、抑郁的主要影响因素(P<0.05)。丈夫对体外受精-胚胎移植治疗越关心,患者的焦虑、抑郁程度越低(P<0.05)。 究其原因:(1)女性情感丰富且较敏感,对丈夫的依赖心强,如果丈夫能给予关心和安慰,可以减低患者心理压力;(2)丈夫对体外受精-胚胎移植治疗的态度可以影响女性的态度,增强女性对治疗的信心,降低其负性情绪。因此,建议医务人员增加对丈夫的健康教育,详细介绍体外受精-胚胎移植的相关知识,帮助丈夫增强对治疗过程的了解,对治疗结果建立理性的预期。鼓励其多陪伴关心患者,了解患者内心感受,并对治疗给予支持和关心。尽量避免在患者面前表现出没有信心、唉声叹气或者对治疗表现出过高的期望,这无形之中会导致患者心理压力的增加。

3.2.3.2 社会支持 本研究结果显示,社会支持是接受体外受精-胚胎移植治疗女性患者焦虑、抑郁的主要影响因素(P<0.05)。社会支持总分较高的患者,焦虑、抑郁情绪明显低于社会支持得分低的患者(P<0.05),与孙鸿燕等[17]研究一致。 究其原因:(1)良好的社会支持可以缓冲压力事件对身心的消极影响,保持并提高个体身心健康水平[18]。良好的社会支持有利于促进患者身心健康,缓解焦虑抑郁情绪。(2)接受体外受精-胚胎移植治疗女性患者面临着经济、就医环境、治疗结局的不确定及社会舆论等多重压力,内心世界非常脆弱,迫切需要得到社会支持。如果能及时收到来自亲人、朋友、社会、家庭等的精神上和物质上大力支持,无疑可以明显缓解其焦虑抑郁情绪。因此,建议医务人员帮助患者及家属建立对体外受精-胚胎移植治疗的正确认识,使其能够积极主动配合治疗。对前来探视的亲友介绍心理支持的重要性,为患者争取更多的社会支持,让患者感受到来自家庭的关怀和温暖,引导患者以积极的心态面对治疗。鼓励患者积极参加医院或社区组织的活动,多与他人沟通,缓解负性情绪。

综上所述,接受体外受精-胚胎移植治疗女性患者焦虑抑郁较普遍,主要影响因素有不孕原因、丈夫对体外受精-胚胎移植治疗的态度、治疗花费、住房面积和社会支持。因此,医务人员应注意观察接受体外受精-胚胎移植治疗女性患者的心理状况,尤其是经济状况较差、家庭关系紧张的患者,应加强心理疏导。同时也要加强对其丈夫及家属的健康教育,帮助其得到家庭支持,缓解心理压力,提高治疗成功率。本研究的不足之处在于,仅对湖南省1家医院的生殖医学中心进行研究,可能存在选择性偏移,今后将在更多地区选择不同等级的医院进行分层抽样,进一步了解接受接受体外受精-胚胎移植女性心理状况及其影响因素。

[1]谢 幸,苟文丽.妇产科学[M].8版.北京:人民卫生出版社2013.

[2]Beukers F,Houtzager B A,Paap M C,et al.Parental Psychological Distress and Anxiety after a Successful IVF/ICSI Procedure with and without Preimplantation Genetic Screening:Follow-up of a Randomised Controlled Trial[J].Early Hum Dev,2012,88(9):725-730.DOI:10.1016/j.earlhumdev.2012.03.001.

[3]付 冰,汤观秀,雷 俊.不孕症患者自我效能感研究进展[J].护理学杂志,2014,29(8):91-94.DOI:10.3870/hlxzz.2014.08.091.

[4]谢雅琴,肖 红,柳 鸣,等.行辅助生殖技术治疗的高龄不孕女性生育二胎的心理健康相关因素分析[J].生殖与避孕,2016,36(12):1031-1039.DOI:10.7669/j.issn.0253-357X.2016.12.1031.

[5]Volgsten H,Skoog S A,Ekselius L,et al.Prevalence of Psychiatric Disorders in Infertile Women and Men Undergoingin Vitro Fertilization Treatment[J]. Hum Reprod,2008,23(9):2056-2063.DOI:10.1093/humrep/den154.

[6]林戈,卢光琇.“试管婴儿”技术30年——回顾和展望[J].生命科学,2010,22(12):1200-1207.

[7]程建云,林 琳,吴 星,等.体外受精-胚胎移植患者心理因素与妊娠结局的调查[J].生殖与避孕,2016,36(5):432-435.DOI:10.7669/j.issn.0253-357X.2016.05.0423.

[8]中华医学会.临床诊疗指南:辅助生殖技术与精子库分册[M].北京:人民卫生出版社,2009.

[9]汪向东.心理卫生评定量表手册[M].北京:中国心理卫生杂志社,1999.

[10]余安汇,王维利,洪静芳,等.临床护士自我效能感与焦虑、抑郁的相关性研究[J].护理学报,2011,18(5B):1-4.

[11]姚树桥.心理评估[M].北京:人民卫生出版社,2007.

[12]刘继文,李富业,连玉龙.社会支持评定量表的信度效度研究[J].新疆医科大学学报,2008,31(1):1-3.DOI:10.3969/j.issn.1009-5551.2008.01.001.

[13]Che Y,Cleland J.Infertility in Shanghai:Prevalence,Treatment Seeking and Impact[J].J Obstet Gynaecol,2002,22(6):643-648.DOI:10.1080/014436102100002045.

[14]Onat G,Kizilkaya B N.Effects of infertility on Gender Differences in Marital Relationship and Quality of Life:A Case-control Study of Turkish Couples[J].Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol,2012,165(2):243.DOI:10.1016/j.ejogrb.2012.07.033.

[15]孙洪梅,钱卫平,刘波澜,等.118例体外受精-胚胎移植助孕患者心理症状分析[J].护理学报,2015,22(14):70-72.DOI:10.16460/j.issn1008-9969.2015.14.070.

[16]刘一琳.接受辅助生殖技术治疗的不孕女性的心理特点及相关因素分析[D].长沙:中南大学,2008.

[17]孙鸿燕,黄艳芳,黄华英,等.初次行IVF-ET患者焦虑和抑郁情绪与社会支持的相关性研究[J].重庆医学,2016,45(23):3241-3243.DOI:10.3969/j.issn.1671-8348.2016.23.025.

[18]Rivas-vazques R A,Saffa-biller D,Ruiz I,et al.Current Issues in Anxiety and Depression:Comorbid,Mixed,and Subthreshold Disorder[J].Prof Psychol Res Pract,2004,35(1):74-78.DOI:10.1037/0735-7028.35.1.74.

[本文编辑:陈伶俐 王 影]

Anxiety and Depression of Women Undergoing Vitro Fertilization and Embryo Transfer Treatment and Its Influence Factors

ZHANG Qiong,CHEN Dan,JIANG Li-ping,SHU Ling,OUYANG Xu-ping,JIANG Ling

(Nursing Department,Hunan Normal University School of Medicine,Changsha 410013,China)

ObjectiveTo explore the prevalence of anxiety and depression in women undergoing in vitro fertilization and embryo transfer(IVF-ET)and its influence factors.MethodsWith randomize sampling method,202 women completed a self-designed general information questionnaire,Self-rating Anxiety Scale(SAS),Self-rating Depression Scale(SDS),Olson Marital Inventory(three subscales)and Social Support Rating Scale(SSRS)at the first day of IVF treatment cycle.Multiple stepwise regression analysis was used to analyze the influencing factors.ResultsThe overall prevalence of anxiety was 48.5%,and that of depression 56.9%in women at the first day of IVF treatment cycle.Multiple stepwise regression analysis indicated that influence factors associated with anxiety included causes of infertility,husband’s attitude toward IVF-ET and the total score of social support(P<0.05).And influence factors associated with depression included the per capita housing area,costs of treatment,husband’s attitude toward IVF-ET and the total score of social support(P<0.05).ConclusionAnxiety and depression are prevalent in women undergoing IVF-ET treatment and affected by many factors.Therefore,medical staff should help patients and their families to establish a correct understanding of the treatment to increase patients’confidence and attach more importance to family support to reduce the incidence of negative emotions.

anxiety;depression;women;in vitro fertilization and embryo transfer

R471

A

10.16460/j.issn1008-9969.2017.14.043

2016-12-23

湖南省医药卫生科研计划项目(B2014-060)

张 琼(1993-),女,湖南岳阳人,本科学历,硕士研究生在读。

陈 丹(1975-),女,湖南湘潭人,硕士,副教授,硕士研究生导师。E-mail:chengdang@126.com

致谢诚挚的感谢中南大学湘雅二医院生殖中心工作人员的支持和帮助。