城乡一体化背景下中部农业县土地流转问题研究

——以安徽省桐城市为例

2017-12-01张庆霞

张庆霞

(桐城市委党校,安徽 桐城 231402)

城乡一体化背景下中部农业县土地流转问题研究

——以安徽省桐城市为例

张庆霞

(桐城市委党校,安徽 桐城 231402)

本文基于城乡一体化背景下桐城市农地流转的调查和分析,并就农村土地流转的现状和问题进行了探讨,揭示了中西部地区农村土地流转普遍存在的流转机制不健全、流转市场不规范、基础设施和农村金融服务机制不配套,以及农业保险保障水平低等问题,同时从加大对土地流转的宣传、规范流转行为、加强土地流转管理和服务、加快基础设施建设、加大财政扶持和金融服务、完善农业保险制度等六个方面提出相关对策建议。

城乡一体化 土地流转 桐城

农村改革三十多年来,桐城市粮食产量实现了“十二连增”,各类农产品成倍增加。2015年粮食总产量达43.22万吨,油菜总产量2.6万吨。肉蛋总产量达9.9万吨。农民收入增长较快,2015年农村常住居民人均可支配收入11747元,增长9.7%,农村面貌发生了显著变化。但在工业化、城镇化(2015年桐城市工业化率为57.77%,城镇化率为48.28%)快速推进的新形势下,农业农村发展也面临着诸多新的矛盾和挑战。特别是自十七届三中全会通过 《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》以及中央出台《关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》等文件以来,在各级政府的积极推动下,桐城的土地流转取得了一定的成效,但也存在诸多问题,如何解决好农村居民的土地问题,关系到桐城农村的和谐与稳定,关系到城乡一体化进程的顺利推进。有鉴于此,笔者于2015年10月至2016年6月对桐城市农村土地流转现状作了专题调查,并在此基础上提出相关对策建议。

一、桐城市土地流转现状及存在的问题

桐城市地处安徽省中部,北距省会合肥市98公里,南至安庆市68公里,是皖西南的交通枢纽和承东启西的通衢之地,面积1571平方公里。境内有山区、岗地、平原三大地形地貌类型,为亚热带湿润气候区,年平均气温16℃,年均降雨量为1200mm。农业气候条件适宜,农业品种资源丰富。农业是本市传统优势产业,常年农作物播种面积135万亩,耕地面积53万亩,复种指数为255%。其中粮食作物占70%以上,经济作物和其它作物约占30%。粮食作物主要为稻谷、小麦、玉米、薯类和其它旱作粮,水稻、小麦的产量占粮食总产的75%左右。总人口75万,农业人口63.5万人,人均耕地0.8亩。 近年来,桐城市按照依法自愿有偿原则,引导和推进土地承包经营权流转,发展多种形式的适度规模经营,取得了较为明显的成效。

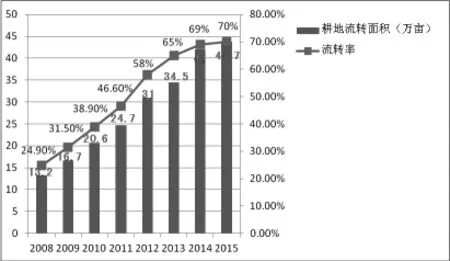

(一)土地流转进程有序推进

在全市各相关部门大力支持和镇村全力参与下,土地流转取得了积极进展。从上图可看出,2008年耕地流转面积13.2万亩,占耕地面积24.9%;2009年流转1 6.7万亩,占耕地面积31.5%;2010年流转面积20.6万亩,占耕地面积38.9%;2011年流转面积24.7万亩,占耕地面积46.6%;2012年流转面积31万亩,占耕地面积58%;2013年流转面积34.5万亩,占耕地面积65%;2014年土地流转面积为42万亩,流转率为69%;2015年全市土地流转总面积达43.7万亩,流转率为70%,高出全省23.2个百分点,比安庆平均水平高出20.3个百分点。

(二)土地流转主体呈现多元化。随着农村土地流转进程的不断加快,农村土地流转主体也呈现多元化趋向。2015年,全市土地流入种养大户、家庭农场的耕地为18.1万亩,占耕地面积的41.4%;流转给农民专业合作组织的耕地为6.3万亩,占耕地面积的14.4%;流转给涉农企业耕地达8.2万亩,占耕地面积18.8%;流入500亩以下的中小种植户11.1万亩,占耕地面积25.4%。

(三)土地流转更多向大户集中。2015年全市土地流转面积为43.7万亩,其中50-100亩的经营户33户,面积2107.5亩;100-299亩的经营户444户,面积77307.16亩;300-499亩的经营户为152户,面积57159.16亩;500-999亩的经营户149户,面积97677.55亩;1000-1999亩的经营户52户,面积71548.52亩;2000千亩以上37户,面积131640.45亩。新天地农资公司法人代表姜斌,经营规模30000亩,荣获“全国种粮大户’、“安徽省粮食生产标兵”等称号。

(四)土地流转取得了积极成效

1.杜绝了土地抛荒。粮食生产“十二年丰”的实现和土地流转、规模种植密切相关,土地流转前,由于各家各户种植,产出率小,效益低下,加上当前农村绝大部分青壮年劳动力都外出打工,农村土地抛荒现象严重。种粮大户的出现解决了谁种田,怎么种的问题,保障了国家粮食安全。同时,通过流转,入股等形式将土地、荒山、水面等资源集中起来,统一规划,规摸经营,提高了土地利用率和产出率。土地流转后,经过整治,便于机械化耕作,2015年全市主要农作物耕种收综合机械化水平达到74.5%。

2.加快了农田基础设施建设。土地流转以前,桐城市的农田基础设施基本上是依靠政府部门争取国家项目来改造,但在具体的实施过程中,地方积极性不高,难度大,矛盾多,效果差。土地流转后,首先是种粮大户根据自己的规划进行大胆投资改造,其次是和部门一起积极争取国家项目资金(农发项目、田间管理工程,小农水项目、土地整理项目等)。在争取过程中,渠道多,能力大,主体作用凸显。同时,在实施过程中,进度快,矛盾少,成效明显。目前全市已建设高标准农田面积达41万亩。

3.增加了农民的收入。通过土地流转,农民从土地中解放出来,投入到二、三产业,同时还可获得每亩400元左右的土地租金收入,家庭收入也从单一的务农收入转向多元化。

土地流转虽然取得了积极成效,但也面临一些亟待解决的问题,如土地流转不规范,发包方不统一,租金租期不合理,承包合同执行力不强;基础设施不配套,旱涝保收土地较少;政府扶持力度不够,种植大户贷款难、融资贵问题突出,农业保险赔付率低,尤其是中小种植户市场抗风险能力弱等诸多问题。

二、土地流转存在问题的原因分析

(一)土地流转机制有待进一步健全。没有形成公开透明的土地流转市场,土地中介组织发育迟缓,流转信息不畅通,有的农民想流转出土地却找不到承包者,有的农民想流转入土地却找不到流转者。流转的开放度不高,市场化配置资源的作用没有得到充分发挥。由于缺乏土地经营纠纷调解和仲裁机制,土地经营权流转纠纷也得不到及时化解。

(二)土地流转有待进一步规范。首先,土地流转的发包方不统一,绝大部分是以村委会为发包方,但也有以农户或村民组为发包方。其次,合同文本格式不统一,条文不规范,补贴归属不明确,双方的责权利不清。笔者在调研中了解到,新渡镇某村曾发生承包农户因土地租金问题阻止被承包人收割稻子的土地流转纠纷问题。再次,租金租期不尽合理,有些地区,工商资本竞价土地流转抬高了地租,增加了成本,影响了效益,既导致自身亏本,又挤压了中小户利润空间。土地流转期限不合理,从3年到30年都有,期限太长影响农民利益,期限太短影响大户对农田基础建设的投入。最后,承包合同执行力不强,尤其是对普通农户来说,随意性较大。

(三)基础设施有待进一步配套。这些年来,农业综合生产能力建设得到长足进步,但由于历史欠账多,农业基础设施建设需求缺口还很大。旱涝保收土地较少,农业基础设施尤其是当家塘和排灌渠道得不到有效保护,农业防灾抗灾能力较弱。就笔者调研来看,桐城也和全国一样,农业基本上还是靠天吃饭。在新天地集团调研时,集团负责人指出农业发展中遇到的最大问题还是水利问题。2013年遇到大旱,企业花了200万元从嬉子湖引水进行三级提水到范岗抗旱保苗。不仅自己流转的两万多亩农作物得到了有效灌溉,同时两岸未被流转的上万亩农田也得到了灌溉。但这对中小种植户和一般农户来说,是无法想象也不可能做到的。2013年大旱,桐城大户1/3赔本,1/3保本,只有1/3有所盈利。桐城的牯牛背和镜主庙水库都是在上世纪五六十年代修建的,当时是为农业服务的,现已成城区饮用水源,从而无法发挥服务农业的功能。由于城区扩建和道路建设,原来的引水渠基本上不复存在。另外,许多地方地块零碎,田间道路不配套,农机无法下田,投入品及农产品运输不便。收储设备不配套,大部分种植户特别是本市的一些中小种植户,受资金,土地等因素制约,没有晒场,烘干、储存设备设施和深加工的能力,加上国家启动保护价收购不及时、在粮食集中收割上市时,压价收购现象普遍存在,增产不增收现象时有发生。

(四)农村金融服务机制有待进一步健全。目前,大银行实行商业化管理,追求效益最大化,而单个农户贷款额度小,金融服务成本高,大银行下不了乡,农信社又争先恐后进城,都改制成农村商业银行,村镇银行等新型金融机构发展缓慢,真正适合农民服务农业的金融机构太少。而农村符合金融机构要求的抵押物数量少,笔者在调研中了解到,土地流转后的新型农业经营主体均缺乏有效抵押物,中小种植户贷款尤其困难。

(五)农业保险保障水平有待进一步提高。现行的农业保险赔付额低,覆盖品种少,风险负担机制还不完善。2015年10月笔者在安徽省“新农村建设示范村”范岗镇杨安村调研时,种植大户反映,目前每亩水稻绝收的赔付额只有330元左右,只是种子、肥料、农药的成本,并不能包含土地租金,而每亩水稻的整个生产成本在1200元左右。在遇上重大自然灾灾害时,不足以承担风险保障能力。如何规避风险是我国现代农业发展面临的突出问题,提高保费、增加赔付额度,提高风险保障水平,是笔者在调研过程中了解到的土地经营大户的共同心声。

(六)政府扶持力度有待进一步提升。直接从事生产的种植大户享受的惠农补贴少,每亩每年只有十几元。种植大户中群体最大的中、小承包户享受不到农业项目和资助。

三、完善农村土地流转的对策建议

(一)加大对土地流转的宣传力度。通过广播、电视、报纸、网络等加大对《农村土地承包法》、《农村土地承包经营权流转管理办法》、《关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》和《安徽省人民政府关于农村承包经营权流转若干问题的意见》等法律法规的宣传力度,使广大基层干部和群众都能了解和掌握土地流转的相关法律规定,从而在保障承包农户土地财产权利基础上依法进行土地流转。同时宣传典型,利用新闻媒体加大对土地流转大户的宣传,扩大影响面,营造良好的宣传氛图,以典型经验引导土地流转。

(二)严格规范土地流转行为。土地承包经营权属于农民家庭,土地是否流转、价格如何确定、形式如何选择,应由承包农户通过市场机制谈判决定,流转收益应归承包农户所有。流转期限应由流转双方在法律规定的范围内协商确定。没有农户的书面委托,农村基层组织无权以任何方式决定流转农户的承包地,更不能以少数服从多数的名义,将整村整组农户承包地集中对外招商经营。基层干部主要是做好引导服务工作。一定要在政策“引导”上而不是行政“推动”上下功夫,做到引导而不干预,服务而不包办,放活而不放任。要尊重农民意愿和维护农民权益,真正做到在土地流转中“不能搞大跃进、不能搞强迫命令、不能搞行政瞎指挥,遇到问题要及时提醒纠正。”

(三)加强土地流转管理和服务。全市各相关部门和镇、村要全力参与农村土地流转并搞好管理和服务,政府要制定土地流转市场规范,构建多种形式的土地经营权流转市场,完善县、乡、村三级服务和管理网络,建立土地流转市场的信息交流平台,为流转双方提供信息发布、政策咨询等服务。同时,发布土地租金指导价,规定土地租金最高限价。引导承包农户与流入方签订书面流转合同,并使用统一的省级合同示范文本。强化土地流转的配套服务,推动农村土地有组织、有序流转,形成透明开放的土地流转市场。进一步完善农业科技干部包村联户制度,使每个承包大户都能得到及时的技术服务;建立健全土地经营纠纷调解和仲裁机制,及时化解矛盾纠纷。

(四)加快农业基础设施建设力度。各级财政都要加大对农业基础设施建设的投入,加强对农田整治、当家塘兴修、田间道路、小农水等项目建设,使得路相连、渠相通、田成方,做到旱能灌,涝能排,提高农田保收能力。在进行农田建设项目设计时要充分听取种植大户的意见,项目实施过程中要接受种植大户的监督,以充分发挥建设效益。

(五)完善农业保险制度。土地规模经营者往往流入的土地都是边远圩田,易涝,种植风险大,抵御自然灾害能力弱,面临不可预测的灾害多。要完善农业保险保费补贴政策,扩大农业保险的覆盖范围,积极开发适应新型农业经营主体需求的保险品种,建立农业巨灾再保险制度,进一步完善农业保险大灾风险分散机制,提高风险保障水平,探索保险与金融相结合的风险防范机制,建立农业补贴、涉农信贷、农产品期货和农业保险联动机制,积极探索农业保险保单质押贷款和农户信用保证保险,把农业保险作为支持农业的重要手段。

(六)加大财政扶持和金融服务力度。各级政府要加大对农业经营主体的财政扶持力度,安排财政收入一定比例的资金,用于农业生产经营主体的补贴、奖励和贷款贴息。鼓励建立农业产业投资基金,整合放大服务“三农”能力;完善涉农贷款财政奖励、农户小额贷款税收优惠和农村信贷损失补偿等政策。鼓励金融机构针对“三农”实际,开展农村土地承包经营权、农民住房财产权抵押担保贷款试点,推广以大型农业机械设备、运输工具、林木所有权、林地使用权等为标的的新型抵押担保方式。创新农村金融政策,关键是要发挥财政的杠杆作用,推进金融机构创新、服务创新、机制创新,探索金融支农的有效途径。做到不脱农、多惠农,以解决专业承包大户及家庭农场主的贷款难、融资贵的问题。

2017-08-29

张庆霞,桐城市委党校高级讲师。

责任编辑:汪晓梦