日本诉讼标的理论再认识——一种诉讼法哲学观的转向

2017-11-27史明洲

史明洲

(中国政法大学 民商经济法学院,北京 100088)

日本诉讼标的理论再认识——一种诉讼法哲学观的转向

史明洲

(中国政法大学 民商经济法学院,北京 100088)

在过往的诉讼标的理论研究中,大多数研究成果都使用了“体系性诉讼标的理论”作为研究范式,相关研究通常把“体系性”的研究范式默认为德国、日本等主要大陆法国家理论的通行做法。但是,当代日本法的理论和实务已经放弃了“体系性诉讼标的理论”,并转而将诉讼标的问题拆解成诉的合并、诉的变更、禁止重复系属、既判力的客观范围等四个子问题,在具体的诉讼场景中分别寻求妥当的解决方案。日本民事诉讼法学的哲学观是一种重视具体场景中结果妥当性的形而下哲学观。理解这种诉讼法哲学观,不仅有助于重新认识日本诉讼标的理论,还可为理解当今的整个日本民事诉讼法学提供视角。

诉讼标的;“相对化”研究范式;诉讼法哲学观;既判力

一、问题的提出:两种“相对化”的进路

在中国民事诉讼法的学说史里,除了少数作品提及了“非体系性诉讼标的”外①参见张卫平:《论诉讼标的及识别标准》,载《法学研究》1997年第4期;梁开斌:《台湾诉讼标的理论发展的三个阶段》,载《现代台湾研究》2010年第3期。,大多数研究成果都使用了“体系性诉讼标的理论”作为研究范式。这种研究范式强调诉讼标的概念的统一性对整个诉讼法体系的积极作用,并默认了一个预设的逻辑前提:民事诉讼法理论中,必然存在一个贯穿民事诉讼程序始终的诉讼标的概念。由于这个概念是串联整个程序的核心概念,它必定是唯一和统一的。于是,能够实现诉讼标的概念唯一性和统一性的诉讼标的理论,就是最优的学说。

但是,某一种“体系性”诉讼标的理论具有必然理论优势的逻辑前提、必须从多种诉讼标的理论中择一而从之的理论目标,使得比较法上的诉讼标的理论陷入了纷繁复杂的学说争鸣。在我国学界,由于相关研究通常把“体系性”的研究范式默认为比较法理论(特别是德国法、日本法)的通行做法,因而我国过往的研究延续了比较法上基于“体系性”研究范式形成的理论混战。从上世纪90年代末开始,旧实体法说②参见王娣、钦骏:《民事诉讼标的理论的再构筑》,载《政法论坛》2005年第2期;常怡、肖瑶:《民事判决的既判力客观范围》,载《甘肃政法学院学报》2006年第5期。、一分肢说③参见程春华:《论民事诉讼中诉讼标的与诉讼请求之关系——兼论法官对诉讼请求变更及诉讼标的释明权之行使》,载《法律适用》2014年第5期。、二分肢说④参见邵明:《诉讼标的论》,载《法学家》2001年第6期;刘明生:《民事诉讼诉讼标的理论之研究——以未来民事诉讼之发展方向为中心》,载任重主编:《民事程序法研究(第十二辑)》,厦门大学出版社2014年版,第234页以下。、受给权说(日本新说)⑤参见张卫平:《论诉讼标的及识别标准》,载《法学研究》1997年第4期。、事件说⑥参见梁开斌:《民事诉讼标的理论争鸣的终结》,载《甘肃政法学院学报》2009年第7期。等几种德国法、日本法的主要学说都有学者予以论证和主张,江伟教授还在二分肢说的基础上提出了具有原创性的新二分肢说*参见江伟、韩英波:《论诉讼标的》,载《法学家》1997年第2期。根据新二分肢说的观点,在识别诉讼标的的两个标准中,二者的作用是不同的。其中,诉的声明为主,原因事实为辅。原因事实只是具体判别当事人的法律地位和能否产生具体法律时作为参考标准。另参见江伟、徐继军:《民事诉讼标的新说在中国的适用及相关制度保障》,载《法律适用》2003年第5期;江伟、段厚省:《请求权竞合与诉讼标的理论之关系重述》,载《法学家》2003年第4期。。在“体系性”研究范式下,诉讼标的概念贯穿起诉、审理、判决以至判决后效力等整个诉讼活动的始终,并且在诉的客观合并、诉的客观变更、禁止重复系属、既判力的客观范围等重要节点(以下简称“四个重要节点”)起到决定性作用。例如,以最近期的研究成果为例,严仁群教授在讨论了最高人民法院判例和多种诉讼标的理论之后,从一次性解决纠纷的角度,得出“事件说虽有缺陷,却是相对最优的标的路径”的判断,但由于“(我国)不具备采事件说和新说、诉讼标的相对论的条件,而国内的两条新路径也不可采,所以我们目前只能回到旧标的说”的无奈结论*参见严仁群:《诉讼标的之本土路径》,载《法学研究》2013年第3期。。

然而,曾经被作为默认前提的“体系性”研究范式,正在遭受强有力的挑战。有学者提出,应当摒弃传统诉讼理论研究中“一体化”或“体系性”的研究范式,向“相对化”或“指示性”的新研究范式转换,并通过解释我国民诉法规范条文和司法实践建构出了“相对的诉讼标的理论”。该理论具备以下特征:第一,不致力于再造一个“体系性的诉讼标的”,而是将诉讼标的概念作为限制法官裁量权的解释论工具。第二,诉讼标的的形态不唯一,在不同程序场景中,存在三个版本。具体来说,以当事人所主张的实体权利为衡量标尺的“1.0版”,以当事人的诉讼请求及对应的“法律关系”为标尺的“2.0版”及以诉讼所指向的纠纷事件或生活事实本身为标尺的“3.0版”。三个“版本”大致可类比或对应于大陆法系的“旧说”、“新说”与美国法的“纠纷事件”标准(及欧盟法院的“核心理论”)。第三,诉讼标的不是“决定”程序效力的要素,而是基于目的性解释的方法“被决定”的要素。具体来说,为了达成保障当事人的处分权、限制法院裁量权的目的,应当确定若干程序场景,分别对其中的诉讼标的进行解释论的“格式化”,分别选择1.0版、2.0版、3.0版的一种,最后相关场景组成一个限制法院裁量权的整体框架。*参见陈杭平:《诉讼标的理论的新范式——“相对化”与我国民事审判实务》,载《法学研究》2016年第4期。

对比“体系性诉讼标的理论”和“相对的诉讼标的理论”,一方面,“相对的诉讼标的理论”在概念形态上打破了“体系性诉讼标的理论”坚持的概念形态的唯一性,分别讨论四个重要节点,并根据不同的情形(如“前后诉请求相同或趣旨一致”或“后诉请求实质上否定前诉裁判结果”)将与诉讼标的相关的问题分割成若干个“模块”,然后通过目的性解释的方法探寻各个模块中的诉讼标的形态;另一方面,在概念功能上,“相对的诉讼标的理论”坚持了在不同模块中适用共通的制度目标,把诉讼标的概念作为限制法官裁量权的解释论工具。*同③。也就是说,“体系性诉讼标的理论”所依据的研究范式存在两个维度:概念形态的“唯一性”、概念功能的“一贯性”。在这里,“相对的诉讼标的理论”采用了“相对性”研究范式,在两个维度中,选择把诉讼标的概念的形态相对化,但保持了诉讼标的概念功能的一贯性。笔者将这种相对化进路称为“概念形态相对化路径”。

与此相对,“相对化”研究范式在逻辑上还应当存在另一种模式,即在两个维度里,保持概念形态的唯一性,而放弃概念功能的一贯性。笔者将这种相对化进路称为“概念功能相对化路径”。事实上,“概念功能相对化路径”不仅仅是一种存在于逻辑之中的假说。在四个重要节点问题中相对地、具体地把握诉讼标的概念的功能,正是当今日本法理论和实务的通说见解。

在此意义上,“体系性”研究范式在日本法中不具备通说地位,将“体系性”研究范式看作比较法理论中默认的逻辑前提的做法,是不妥当的。诉讼标的问题的研究范式值得深入讨论。更进一步,当我们重新认识日本当代诉讼标的理论之后,就可以发现,日本法采纳了与德国法截然相反的诉讼法哲学观。换言之,民事诉讼法领域中不存在必然的“德日通说”,大陆法系理论至少有德国法分支和日本法分支两个流派。充分认清这两个流派在诉讼法哲学观上的差异,是我们从德国法、日本法进行学说继受的必要前提。

二、日本法中诉讼标的之概念功能的缩小

在概念功能相对化路径下,就诉讼标的理论的四个重要节点,日本法中新旧两说均不再将诉讼标的概念的大小作为法律要件(诉的合并、诉的变更、诉讼系属),或者不将其作为唯一要件(既判力客观范围)。换言之,诉讼标的不再是贯穿程序始终并“决定”程序效力的要素。另一方面,由于四个重要节点的程序效力与诉讼标的概念部分或全部脱钩,诉讼标的概念也不再是程序效力的“决定性因素”。因此,无论采纳旧实体法说还是新诉讼标的说,都不会对程序效力造成实质性影响。诸理论的优劣更多的取决于其稳定性。这样一来,公认最稳定的、将实体权利作为诉讼标的的旧实体法说,重新夺回了最有魅力之学说的地位。

下面笔者将就四个重要节点完成两个目标:第一,通过对比旧实体法说、新诉讼标的说的处理方案,展示不同的诉讼标的理论并不能影响争议案件的处理;第二,通过目的性解释的方法,找寻出争议案件真正的需考量要素。

(一)诉的合并

《日本民事诉讼法》第136条规定,“数个请求,仅在同种的诉讼程序内,允许在一个诉中予以主张”。其中,“请求”是诉讼标的概念的表述。不过,由于法律条文明确指明诉的合并是“数个请求”在一个诉中予以主张,诉讼标的的数量必然是复数,因此无论是旧实体法说还是新诉讼标的说,都没有将“诉讼标的是否同一”作为诉的合并的法律要件。

诉的合并问题上,法律要件与诉讼标的完全无关。持旧实体法说的学者认为,诉的客观合并有三个要件:(1)数个请求能够在同一类型的诉讼程序中进行审理。所谓同一类型诉讼程序是指,数个请求没有横跨民事诉讼程序或者人事诉讼程序、行政诉讼程序*日本法把行政诉讼程序被看做民事诉讼程序的特别程序。日本《行政事件程序法》第7条规定,“行政诉讼中,除本法规定的事项外,依据民事诉讼的有关规定办理。”等民事诉讼程序的特别程序。*法律规定的特殊情形除外,例如1898年《人事诉讼法》第7条第2款但书。该法第7条规定,“一、婚姻无效之诉、撤销婚姻无效之诉、离婚之诉或撤销离婚之诉,可以予以合并或提起反诉;二、其他诉不允许与前款的诉合并或者在前款之诉中提起反诉。但是,因作为诉的原因之事实产生的损害赔偿请求以及婚姻案件中附带的撤销领养关系、解除领养关系或者撤销解除领养关系的请求,不在此限”。此时,“因作为诉的原因之事实产生的损害赔偿请求”属于普通民事诉讼程序的审理事项,但允许在人事诉讼程序中合并审理。(2)法律没有明文禁止诉的合并。*例如,1898年《人事诉讼法》第7条第2款不允许包括人事诉讼法审理事项在内的“其他诉”和该条第1款的诉合并审理。该法第7条的规定同前注。(3)受诉法院对各个请求均拥有管辖权,且合并审理的请求不属于其他法院的专属管辖。*参见[日]兼子一:《民事诉讼法体系》,酒井书店1965年版,第366页。与旧实体法说类似,持新诉讼标的说的学者认为,诉的客观合并有两个条件:(1)数个请求得在同一类型的诉讼程序中进行审理。(2)受诉法院对各个请求均拥有管辖权。*参见[日]新堂幸司:《民事诉讼法》,有斐阁2011年版,第748页。可以看出,两种学说在诉的合并问题上采取了相当宽容的态度,无论是旧实体法说的三要件还是新诉讼标的说的两要件,都实质上是对“在同种的诉讼程序内”的解释。

在前述要件之外,两种学说都认为,各个请求之间是否存在关联性,即是否基于“同一事件”在所不论。因为,如果原告在起诉之初就把对同一被告的数个请求予以合并,被告得以在同一诉讼中就数个请求进行防御,不仅能够减轻被告的应诉负担,符合诉讼经济;并且,诉的合并不会引起诉讼的迟延、侵害被告的防御权或者损害被告的审级利益。原告合并提出的数个请求之间关联性极弱、可能导致诉讼的焦点模糊从而拖延诉讼的审理效率的,法官可以通过限制特定期日内的庭审内容,把数个诉讼请求的审理分离开来。*参见[日]兼子一:《民事诉讼法体系》,酒井书店1965年版,第367页;[日]新堂幸司:《民事诉讼法》,有斐阁2011年版,第749页。

作为一种既尊重了原告处分权,又减轻了被告应诉负担的制度,从当事人的角度无法给诉的合并施加任何限制。法律要件要求的“数个请求得在同一类型的诉讼程序中进行裁判”、“法律没有明文禁止合并”、“受诉法院对各个请求均拥有管辖权等合并审理”,均体现法院所代表的公共利益。诉的合并可能引起法院审理迟延或混乱是限制诉的合并的唯一理由。只要不会引起这一后果,或者通过法院的程序管理能够规避这种迟延或混乱,应当鼓励原告进行诉的合并。例如,在要件事实共通,原告(买卖合同的卖方)基于合同有效的前提要求被告(买方)支付合同价款,同时为避免法院认定合同无效,又提出预备性请求主张返还不当得利请求权,要求被告(买方)返还买卖标的物的,应当允许诉的预备性合并。*参见[日]三木浩一:《请求的预备性合并与非两立要件》,载《民事诉讼程序运营的理论》,有斐阁2013年版,第148页。又如,原告(民间借贷的出借人)基于借贷合同有效的前提要求被告(借款人)支付本金和利息,同时为避免法院认定合同无效,又提出预备性请求主张返还不当得利请求权,要求被告(借款人)返还金钱的,也应当允许诉的预备性合并。*参见李浩:《不当得利与民间借贷的交集——诉讼实务中一个值得关注的问题》,载《清华法学》2015年第9期。李浩教授在该论文中指出,为了在保障原告诉权的同时,避免被告二次应诉,应当由法院适时行使释明权,为当事人提供变更诉讼请求的机会,并且应当允许原告采取预备合并的方式提起诉讼。这种观点,与日本的通说见解一致。

事实上,将诉的客观合并看做诉讼标的概念的“试金石”,是一种明显的误读。诚然,根据不同的诉讼标的理论,“是否存在”诉的合并问题可能获得不同的答案。例如,原告就同一事实同时主张金额相同的损害赔偿请求权和不当得利请求权的,旧实体法说认为存在两个诉讼标的,属于诉的客观合并;*参见[日]兼子一:《民事诉讼法体系》,酒井书店1965年版,第366页。新诉讼标的说则认为只存在一个诉讼标的,各请求权只是不同的攻击方法,不属于诉的客观合并。*参见[日]新堂幸司:《民事诉讼法》,有斐阁2011年版,第747页。然而,在法律无条件允许诉的合并时,*例外是,数个请求权不符合“能够在同一类型的诉讼程序中进行裁判”要件的,由于审判方式不同,按照新诉讼标的说也无法被认为是一个诉讼标的。此时,数个诉讼标的的合并,同样会面临不合法的问题。由于无论是按照旧实体法说认为一个诉讼中存在两个合并了的诉讼标的,还是按照新诉讼标的说认为只有一个诉讼和一个诉讼标的,当事人事实上的程序保障没有差异。此外,若原告明示要求法院适用诉的客观合并的规定审理案件,只要法院认为属于诉的客观合并,就可以适用诉的客观合并之规则予以审理。如果原告同时提出了两个诉讼请求,即便原告没有明示诉的客观合并,也无论其是否意识到自己的诉属于客观合并,法院都可以作为诉的客观合并予以审理。*参见[日]兼子一:《民事诉讼法体系》,酒井书店1965年版,第365页。相反,原告要求适用诉的客观合并审理案件的声明并不拘束法院。即便以诉的合并的方式启动审理,如果法院认为可能出现审理混乱或者迟延的,可以行使诉讼指挥权,把合并的数个请求的口头辩论程序予以限制或分离(《日本民事诉讼法》第152条);数个请求的判决无需同时作出,法院可以就数个请求中的一部分先行判决(《日本民事诉讼法》第243条第2款)。

(二)诉的变更

《日本民事诉讼法》第143条第1款规定,“请求的基础未发生变更的,原告可以在口头辩论终结前变更诉讼请求或请求的原因。但是,前述变更可能造成诉讼程序严重迟延的,不在此限”。此时,在法律明确要求的三个法律要件中,“口头辩论终结前”和“不会给诉讼程序造成严重迟延”与诉讼标的概念无关,而“请求的基础未发生变更”则是采纳不同诉讼标的理论可能造成分歧的要件。

不过,不论是旧实体法说还是新诉讼标的说都没有将“请求的基础”解释为诉讼标的,而是将其看做一种现实的纠纷事件。这样一来,“诉讼标的是否同一”似乎并不是诉的变更的法律要件。在“请求的基础未发生变更”这个唯一与诉讼标的概念相关要件的具体解释上,何为“请求的基础”至关重要。虽然从字面意思看,所谓“请求”可以被理解为诉讼标的,但是,新旧两说都没有固执于“请求”的文义,而是从目的合理性角度展开论述“请求的基础”。旧实体法说阵营认为,请求的基础不限于诉讼标的,而是指向法律范畴之外的、现实的利益纠纷;*参见[日]兼子一:《民事诉讼法体系》,酒井书店1965年版,第372页。新诉讼标的说阵营则认为,所谓请求的基础相同,是指各个请求的利益主张属于社会生活上同一或相互关联的纠纷。*参见[日]新堂幸司:《民事诉讼法》,有斐阁2011年版,第756页。请求的基础不是抽象、绝对的,而应是具体、相对地比较新旧两个请求后作出的综合判断。例如,票据债权和原因债权、本金债权和利息债权、因合同而产生的给付请求权和合同无效导致的返还不当得利请求权等,请求的基础相同。这种所谓的现实的利益纠纷或者社会生活上关联的纠纷,已经十分接近美国法的事件说。但是,需要注意的是,日本法所采取的思路并非将现实的利益纠纷“内化”为诉讼标的,而是严格区分诉讼标的与纠纷事件,将事实问题的现实利益纠纷作为法律问题的诉讼标的“外部”。换句话说,诉的变更以“现实利益纠纷”作为变更的最大范围,但不意味着现实利益纠纷就是此时的“诉讼标的”。*陈杭平也注意到了这种区别,并指出“不同的实体请求权、不同的权利保护形式所对应的要件事实均不相同,采取狭窄的1.0标准,有利于保障原告的起诉权与被告的抗辩权,严格遵守不告不理原则。当然,为了尽可能实现纠纷的一次性解决,应允许当事人在同一纠纷事件或生活事实(3.0版)范围内进行诉的变更。”参见陈杭平:《诉讼标的理论的新范式——“相对化”与我国民事审判实务》,载《法学研究》2016年第4期。此时,同一纠纷事件或生活事实,就是日本法中的“请求的基础未发生变更”。在请求基础同一的框架内,新旧两个请求之间的主要争点共通,法院在审理变更前的诉讼请求时获得的诉讼资料和证据资料,能够被变更后的审理所沿用。通过诉的变更,原告无需在撤回旧的诉之后、就新的诉讼请求重新起诉,原有的诉讼资料或者证据资料被变更后的审理沿用,符合原告的利益,也是诉的变更问题的合法性基础。

但是,诉的变更不能忽视被告的利益以及法院所代表的公益。通过分析诉的变更的要件可以发现,新旧两说列举的所有法律要件都基于这种考量。持旧实体法说的学者认为,诉的客观变更有五个要件:(1)请求的基础未发生变更;(2)不会造成诉讼程序的严重迟延;(3)变更申请在事实审的口头辩论终结前作出;(4)满足诉的客观合并的要件*即,数个请求能够在同一类型的诉讼程序中进行审理、法律没有明文禁止诉的合并、受诉法院对各个请求均拥有管辖权,且合并审理的请求不属于其他法院的专属管辖。;(5)新的请求不属于其他法院的专属管辖。*参见[日]兼子一:《民事诉讼法体系》,酒井书店1965年版,第371页。与旧实体法说类似,持新诉讼标的说的学者认为,诉的客观变更有三个要件,即:(1)请求的基础未发生变更;(2)不会造成诉讼程序的严重迟延;(3)变更申请在事实审的口头辩论终结前作出。*参见[日]新堂幸司:《民事诉讼法》,有斐阁2011年版,第757页。对比新旧两说的诉的变更要件,前三个要件完全相同,是对法条列举的重述,而旧实体法说的要件(4)和要件(5)是对法条的隐含要件进行了目的性解释,但如后文所述可以被吸收进前三个要件。

首先,基于保护被告程序利益的考量,如果诉的变更可能造成诉讼程序的严重迟延,就有可能造成程序的滥用,给被告造成诉累。例如,新的诉讼请求与旧的诉讼请求关联性较弱,新的审理可能从头开始,法院就不应允许诉的客观变更,而是要求原告就新的诉讼请求另行起诉。其次,基于诉讼经济的公益考量,事实审(第二审)口头辩论终结后,由于变更前的诉讼请求的审理已接近尾声,审理新的请求会严重影响法院结案。*起诉状送达至被告前,因被告尚未与该诉产生利害关系,原告得通过订正诉状的方式进行诉的变更;案件系属于第二审的,由于第二审也是事实审,允许诉的客观变更;第三审程序是法律审,不允许诉的客观变更。此时,法院就不应允许诉的客观变更,而是要求原告就新的诉讼请求应当另行起诉。

(三)禁止重复系属

《日本民事诉讼法》第142条规定,“当事人不能就已经系属于法院的事件,重新提起诉讼”。在古典理论中,重复系属被看做是诉不合法的一种情形。“事件”被严格理解为诉讼标的,前后两诉的诉讼标的相同的,属于重复系属,法院应当驳回后诉的起诉。古典旧实体法说的代表性人物兼子一认为,“事件”的内涵就是“诉讼标的”。事件是否同一,决定于作为诉讼标的的实体权利是否同一。具体来说,(1)诉讼请求相同但请求的原因不同的,不属于同一事件。例如,原告在前诉中基于占有权提出返还请求,在后诉中基于所有权提出返还请求;(2)前后两个诉讼中,一方的诉讼标的构成另一方的先决问题的,不是同一事件。例如,一方是请求支付利息,而另一方是请求支付本金。虽然法律上存在本金请求权是请求履行利息请求权的先决条件,但二者不是同一事件;(3)被告就前诉中提出的抗辩提起后诉的,由于在前诉中没有独立的诉讼系属,不构成重复系属。但是,如果诉讼标的相同,后诉的诉讼请求(请求的趣旨)实质上否定前诉诉讼请求的,构成重复系属。最典型的案例是,前诉为确认某一权利不存在的消极确认之诉,后诉为要求基于该权利进行给付的给付之诉。*参见[日]兼子一:《民事诉讼法体系》,酒井书店1965年版,第174页。在古典旧实体法说之下,由于把“事件”被严格解释成“诉讼标的”,且诉讼标的等于实体权利,只有前后诉的实体权利完全一致才可能构成重复系属。这就造成可能构成重复系属的情形十分有限。

但是,在日本法的学说演变中,上述古典观点遭到了摒弃,而“事件”一词的内涵发生了巨大的变化。在当代理论中,无论是旧实体法说支持者还是新诉讼标的说支持者,都否认将“事件”等同于“诉讼标的”,而是通过合目的性解释的方法,在诉讼标的之外找寻“事件”的合理内涵。换句话说,诉讼标的不同,但前后诉相互牵连、审理内容实质重复的,也有可能被认定为重复系属。

例如,当代旧实体法说的支持者伊藤真教授认为,“事件”的同一性是指前后诉的诉讼标的所依据的社会生活关系相同、主要的要件事实共通。这种观点,着眼于避免审理的重复,在一个较为宽广的范围内把握重复系属。具体来说,前诉原告基于租赁权要求被告交付租赁物,后诉原告(前诉被告)又在前诉系属过程中要求法院确认租赁权存在的,由于前诉后诉都涉及“租赁权是否存在”问题,生活事实相同、主要的要件事实共通,属于重复系属。前诉原告甲起诉被告乙要求确认“甲的所有权”,后诉原告乙(前诉被告)又起诉被告甲要求确认“乙的所有权”的,如果作为争议基础的生活事实涉及甲乙之间的所有权交易,前后诉的要件事实共通,属于重复系属。同时,基于合同的给付之诉与损害赔偿给付之诉等请求权竞合的情形,由于同属一个生活事实,属于重复系属。前后诉构成重复系属、但诉讼标的不同一的,法院不宜直接驳回起诉,而是应该允许合并诉讼或者合并辩论等方式灵活处理,达到避免重复审理的目标。*参见[日]伊藤真:《民事诉讼法(第4版)》,有斐阁2011年版,第218页以下。

与伊藤真教授类似,新诉讼标的说的支持者新堂幸司教授也认为不应将“事件”等同于“诉讼标的”,而应将“主要争点的共通性”作为了识别“事件同一性”的标准。具体来说,“事件同一性”包括两个层次。第一,前后诉在诉讼标的层面相同,则不论前诉和后诉的当事人相同抑或地位调换,均无审理之必要。法院依据《日本民事诉讼法》第142条之规定,裁定驳回起诉。第二,前诉后诉在争点层面相同。例如,前诉是甲起诉乙要求确认“甲的所有权”的确认之诉,后诉是乙起诉甲要求确认“乙的所有权”的确认之诉,前诉的诉讼标的是“甲的所有权”,后诉的诉讼标的是“乙的所有权”。又如,前诉中原告甲要求被告乙支付买卖合同的货款,后诉中原告乙起诉被告甲要求其交付买卖标的物,“有无买卖合同”是前后两诉的主要争点。此时,由于前诉后诉的诉讼标的并不相同,不属于狭义的重复诉讼,乙可以在前诉中提出反诉或者另行起诉。但是,立法者设置《日本民事诉讼法》第142条的制度目的在于避免重复审理实质上相同的案件,节省司法资源,同时防止实质上相同的因分属不同的裁判组织而形成矛盾裁判。此时,由于前诉和后诉的主要争点共通,法院应当禁止乙另行起诉,而是将后诉强制性与前诉合并审理。*参见[日]新堂幸司:《民事诉讼法》,有斐阁2011年版,第320页。

对比古典旧实体法说与新近理论,可以总结出两个特点。首先,新近理论不再将诉讼标的相同作为判断是否属于重复系属的标准,而是将“生活事实”或“要件事实、争点”的同一作为评价依据。其次,新近理论不再要求法院在重复系属问题的处理上采取一刀切的驳回起诉,而是区分诉讼标的相同的类型(前诉后诉根本性重复)和诉讼标的不同(前诉后诉牵连)的类型,对前者驳回起诉,对后者通过合并诉讼或合并辩论等方式实现共同审理。

法律设置禁止重复系属制度的真正目的在于节省有限的司法资源、避免重复审理实质上相同的案件,并防止实质上相同的案件因分属不同的裁判组织而产生结论上互相矛盾的判决。*也有学者主张改变过去反对把重复系属看做一种不健康的诉讼状态的看法,而是把重复系属看做是一种复杂的诉讼状态,通过法院合并审理相关案件等方式,赋予法院管理等质案件的裁量权。参见[日]三木浩一:《重复诉讼论的再构筑》,载《民事诉讼程序运营的理论》,有斐阁2013年版,第266页以下。换句话说,虽然“诉讼标的同一”是一种典型的重复系属状态,但并非只有诉讼标的同一才是重复系属。在这种情况下,仅凭操作诉讼标的概念的宽窄,已经无法在重复系属问题上获得妥当的结论。

(四)既判力的客观范围

《日本民事诉讼法》第114条第1款规定,“生效判决仅以主文内包含的内容为限,具有既判力”。其中,“主文中包含的内容”被看作是诉讼标的概念的表述。从法律规范的字面解释,既判力的客观范围以“主文内包含的内容为限”,“诉讼标的等于既判力的客观范围”是理所当然的逻辑结论。*参见[日]中野贞一郎:《诉讼标的概念的统一性和相对性》,载《民事诉讼法的论点1》,判例TIME社1994年版,第33页。这种逻辑等式在诉讼标的论争的初期,也是旧实体法说与新诉讼标的说的共通前提。*参见[日]三月章:《民事诉讼法》,弘文堂1981年版,第149页。例如,古典旧实体法说的代表人物兼子一教授认为,既判力的客观范围原则上以判决主文为限。*当然,由于判决主文的语句十分简略,主文的具体含义需要借助判决中事实和说理部分进行甄别。由于民事判决的制度目的是就当事人提出的纠纷对象作出判断,法院只能就当事人声明的事项作出裁判,判决主文的判断对象是诉讼标的的权利关系,终局判决的既判力通常也只产生于作为诉讼标的的权利关系。如果请求的原因不同,即使请求趣旨相同或请求的基础同一,也不产生既判力。例如,原告基于占有权提出的返还请求被法院驳回的,前诉的既判力不及于后诉中基于所有权的返还请求。例外是,既判力产生于判决理由中的抵销抗辩。*参见[日]兼子一:《民事诉讼法体系》,酒井书店1965年版,第341页。

然而,“诉讼标的等于既判力的客观范围”在最高裁判所昭和51年(1976年)9月30日判决*最高裁判所昭和51年9月30日判决、最高裁判所民事判例集第30卷第8号。(以下简称“最高裁判所1976年判决”)之后出现了动摇。在实务方面,1976年判决明确允许基于诚信原则,在诉讼标的基础上扩张既判力的客观范围。自此之后,“诚信原则扩张既判力客观范围”的判例法理成为实务通说;在理论方面,学者们不再机械地认为既判力的客观范围“应当”被诉讼标的所决定,而是积极地探寻既判力客观范围的制度依据。目前,虽然理论界尚未就诉讼标的概念的宽窄问题达成一致,但无论旧实体法说还是新诉讼标的说都认为,虽然诉讼标的划定了判决遮断效的大致范围,但应当允许通过程序事实群、回顾性诉讼标的概念或其他评价规范对既判力的客观范围进行修正。

诉讼标的与既判力客观范围脱钩的标志性事件,是最高裁判所1976年判决。该案案情略微特殊,但裁判结论和判决说理具有普适性。

案情:本案源起自第二次世界大战结束后日本政府推行的土地改革。当时,日本政府制定了《创设自耕农的特别措施法》,通过国家收购大地主所有的土地并转卖给无地农民的方法,将日本农村地区大量存在的无地佃农转化为有土地的自耕农。具体到本案,日本政府将地主A所有的土地收归国有后,转卖给了佃农B。随后,A、B先后去世,原告甲是地主A的继承人,被告乙是佃农B的继承人。原告甲在地主A去世后,为了夺回土地改革中失去的土地,两次以乙为被告提起了诉讼。在第一次诉讼中,原告甲主张A和B之间签订了土地回购合同,要求乙履行合同义务,配合甲完成不动产变更登记。法院审理后驳回了原告甲的诉讼请求。第二次诉讼中,原告甲以日本政府收购土地的行政行为无效为由再次主张土地的所有权,同时要求乙配合完成不动产变更登记。

最高裁判所裁判认为:基于土地回购合同的不动产变更登记请求权与因收购土地的行政行为无效而产生的不动产变更登记请求权是两个不同的实体法权利。根据旧实体法说,第一次诉讼和第二次诉讼的诉讼标的不同。此时,如果严格遵循古典旧实体法说的理论逻辑,认为既判力的客观范围以诉讼标的为限,第一次诉讼的既判力就无法及于第二次诉讼。但是,根据本案的事实可以得知,前诉和后诉虽然诉讼标的不同,但其本质都是A的继承人甲向B的继承人乙提起的返还土地、变更不动产登记纠纷。实质上,后诉是前诉的翻版、反复。原告甲在前诉中有充分的机会提出后诉的诉讼请求,但原告甲并未在前诉中提出后诉的诉讼请求,而是在后诉中予以主张。同时,本案起诉距离日本政府收购本案诉争土地已经过去20多年,如果允许以该收购行为无效为由提起诉讼,将使B以及其继承人乙的法律地位处于长期不稳定的状态。因此,出于诚信原则的考量,应当不允许提起本诉。

最高裁判所的该判决具有划时代的意义。它打破了“诉讼标的等于既判力范围”的逻辑等式。诉讼标的是划定既判力范围唯一标志的教条,在此之后已经不复存在。*我国有学者批判日本法理论时认为,日本法困于“诉讼标的等于既判力范围”思维定式。这种批判是不成立的。参见吴英姿:《诉讼标的理论“内卷化”批判》,载《中国法学》2011年第2期。这个突破民事诉讼法基本原理的判决一方面缔造了“诚信原则扩张既判力客观范围”的判例法理,并逐渐成为实务通说,另一方面极大地刺激了诉讼标的理论的发展,将诉讼标的论争推向了一个新的高潮。以该判决为界,日本的诉讼标的论争从重视形式逻辑的、争辩“新诉讼标的说与旧实体法说孰优孰劣”的第一阶段,进入追寻诉讼标的概念和遮断效合理范围之间和谐关系的第二阶段。在这个阶段,既判力的客观范围问题,也从诉讼标的理论的一个子问题变成具有独立地位的民事诉讼法学基础问题。

在众多理论中,最有代表性的学说莫过于新堂幸司教授(新诉讼标的说)的“行为规范与评价规范的二元构成”理论。根据这套理论,既判力遮断效的范围不再无条件等同于诉讼标的的范围,而是在程序事实群的作用下,二者之间可能存在错位。具体来说,诉讼标的概念首先是一种“行为规范”,在前诉审理过程中,它的作用是对当事人发出警告,警示当事人在诉讼终结后可能产生的遮断效力范围。但是,作为行为规范的诉讼标的概念是静止的、定式化的,无法反应诉讼过程中动态的、具体化的程序事实。因此,在前诉判决作出后,一方面作为行为规范的诉讼标的概念所指示的范围构成了既判力客观范围的基础,另一方面应当允许通过作为评价规范的程序事实群对既判力的客观范围进行修正。也就是说,诉讼标的概念是决定遮断效范围的重要基准,但绝非唯一的决定要素。例如,在上述判例的第一次诉讼中,双方当事人把纠纷的争点限定在了有无回购协议的问题上,并且就“不追究政府收购土地的行政行为是否无效的问题”形成了共识。原告甲不能在第二次诉讼中违背这种共识,因此相关法律主张应当受到遮断。在该案中,当事人和法院在诉讼过程中达成的明示或默示的共识,就是程序事实群。一般来说,程序事实群包括许多考量要素,例如当事人限定争点的共识、法院的诉讼指挥、释明的有无、案件的审理进度、被告有无提起反诉的可能等等,都可能被作为程序事实群的要素予以评价。因此,判决的遮断效是在诉讼标的的基础上,通过程序事实群修正的结果。*参见[日]新堂幸司:《诉讼标的概念的功能》,载《诉讼标的和争点效(上)》,有斐阁1988年版,第113页以下。

新堂幸司教授着眼于具体诉讼过程的方法论获得了同时代另一位领军人物谷口安平教授的支持。*谷口安平教授是与新堂幸司教授齐名的日本民事诉讼法学界第三代领军人物,也是民事诉讼法学京都大学源流的代表人物。谷口安平教授的著作《程序的正义与诉讼》被我国学者王亚新教授、刘荣军教授译为中文后,在我国产生了广泛而深刻的影响。谷口安平教授认为,诉讼标的和既判力的遮断效不是必然一一对应的关系,遮断效的范围可能小于诉讼标的。具体来说,诉讼标的可以分为展望性诉讼标的、回顾性诉讼标的两种。其中,展望性诉讼标的是前诉中诉讼活动的指针,原告根据展望性诉讼标的展开攻击而被告根据展望性诉讼标的展开防御。通说见解认为,只要当事人就前诉中的展望性诉讼标的展开了攻击和防御,那么既判力的客观范围就应该等同于展望性诉讼标的。但是,这种见解忽视了一个重要的问题,即忽视了当事人“是否能够”在前诉中提出相关法律主张。展望性诉讼标的框架内可能存在三种不同的法律主张,分别是“当事人已主张的事实”、“当事人能够主张但没有主张的事实”、“无法期待当事人在前诉中主张的事实”。此时,不应将“无法期待当事人在前诉中主张的事实”纳入既判力遮断范围之内。因此,应当从遮断效的合理范围角度重新构思诉讼标的,即回顾性诉讼标的。这种诉讼标的概念的本质是一种“遮断效的集合体”,包含“当事人已主张的事实”、“当事人能够主张但没有主张的事实(能够归责于当事人的事实)”。如果承认回顾性诉讼标的概念的存在,遮断效的范围就小于诉讼标的的范围。*参见[日]谷口安平:《口述民事诉讼法》,成文堂1987年版,第336页。谷口教授同时指出,回顾性诉讼标的概念同时蕴含着把遮断效的范围扩张到判决理由的契机。

综合上面的讨论,我们可以重新对日本法中诉讼标的和既判力客观范围的关系做一个总结。很显然,无论是旧实体法说阵营的实务通说,还是新实体法阵营的新堂说、谷口说,诉讼标的都已经不是决定既判力客观范围的唯一因素。旧实体法说阵营认为,判决的遮断效以前诉的诉讼标的(权利或法律关系)为基准,并通过诚信原则进行扩张,此时“既判力的客观范围≥诉讼标的”。新诉讼标的说阵营认为,判决的遮断效同样以前诉的诉讼标的(获得某种给付的法律地位、受给权)为基准,并通过程序事实群、展望性诉讼标的评价等进行扩张或限缩。此时,“既判力的客观范围≥诉讼标的”(新堂说)或者“既判力的客观范围≤诉讼标的”(谷口说)。

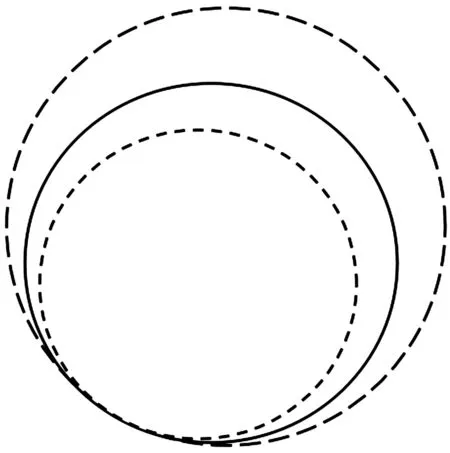

图1

我们用图1来展示既判力客观范围在诉讼标的基础上的扩张或限缩。图中有三层圆,中间一层的实线代表最终的既判力客观范围,内外两侧的虚线代表诉讼标的小于既判力客观范围或大于既判力客观范围的两种情况。在个案中,应当通过诉讼标的首先划定一个暂定的既判力客观范围(虚线),然后根据案情的不同,通过诚信原则、程序事实群、展望性诉讼标的等修正方法,找到最终的既判力范围(实线)。由于既判力客观范围能够在诉讼标的基础上扩张或限缩,决定既判力客观范围最终大小的不再只是诉讼标的,而是包括诚信原则、程序事实群、展望性诉讼标的等修正方法在内的要件组合。此时,关于既判力客观范围的讨论就从“以诉讼标的为中心”转变为“以修正方法为中心”,各种修正方法的合理性因而成为既判力客观范围理论的核心问题。

三、日本诉讼标的理论的现状及其诉讼法哲学观

行文至此,我们能够发现,在把诉讼标的理论拆解成诉的合并、诉的变更、重复系属、既判力的客观范围四个问题后,诉讼标的概念在四个问题的处理中无法承担任何功能或者只能承担极为有限功能的状况显露无疑。在这种情况下,正确的做法应当是接受诉讼标的概念功能的有限性,并在诉讼标的之外寻找更适合的法律要件。首先,诉讼标的理论的四个子问题的个性大于共性,不适宜作为一个统一问题进行研究。虽然在诉讼标的论争的最初阶段,日本学者普遍相信“存在一种体系性的诉讼标的概念”,并在统一的、体系性诉讼标的概念框架内试图找寻能够涵盖所有四个重要节点寻找到一种“完美的”诉讼标的。但是,随着讨论的深入,诉的客观合并、诉的客观变更、诉讼系属、既判力客观范围等四个重要节点分别承担着的不同制度功能这一面向逐渐得以显现。诉讼标的概念不再是民事诉讼理论的脊梁(backbone),理想的研究进路应当是将四个重要节点拆分成四个具体问题,分别加以讨论。*参见[日]中野贞一郎:《诉讼标的概念的统一性和相对性》,载《民事诉讼法的论点1》,判例TIMES社1994年版,第20页。其次,“统一性”诉讼标的理论的历史使命已经完成。在民事程序法学发展的黎明期,由于诉讼法曾经被看做是实体法的奴婢,倡导程序法从实体法独立出来是一种程序法学者必须要完成的意识形态革命。但是,在民事诉讼法的公法性已经毋庸置疑的今天,民事诉讼法学不需要刻意强调程序法和实体法的对立性。虽然在古典理论的语境下,诉讼标的被看做解决某些重要问题的唯一标准,但是,在现代法中这些问题已经找到其他的、更具实践意义的评价标准。能讨论具体分论问题的,不纠结于总论概念的抽象界定,这种方法论已经成为日本学界的基本共识和共同财富。统一性的诉讼标的概念在当代民事诉讼理论没有存在的余地,体系性诉讼标的概念在民事诉讼法学理论中的发展性消亡,恰恰正是民事诉讼法学成熟的标志。*参见[日]山本克己:《诉讼标的论争》,载伊藤真、山本和彦编:《民事诉讼法的争点》,有斐阁2009年版,第111页。

如上所述,日本民事诉讼法学的哲学观是一种重视具体场景中结果妥当性的形而下哲学观。日本法通说认为,法律效果的具体妥当性优先于理论概念建构的完整性、无谬性,在“体系性”诉讼标的概念作为上位概念无法实现逻辑自洽时,毋宁果断放弃针对上位概念的讨论,转而在下位概念的四个重要节点中分别寻求合理的解决机会。认清这种哲学观,是理解日本法“概念功能相对化”进路的重要前提。

与此相对,德国民事诉讼法学的哲学观是一种重视体系完整性的形而上哲学观,这种哲学观以德国通说尤为典型。*在通说之外,也有德国学者主张应针对不同的法条分别进行目的性解释,建构相对的或可变的诉讼标的概念以满足不同诉讼领域、场景中的解释论需求。例如,Baumgärtel, Zur Lehre vom Streitgegenstand, JuS 1974, S.69ff.; Blomeyer, Arrest und einstwellige Verfügung, ZZP 65.Bd. S.58.; Stein/Jonas, Kommentar zur ZPO, vor §253 Rn.44,22.Aufl.2008.例如,德国最权威的罗森贝克《民事诉讼法》教科书认为,“在诉的客观合并、诉的客观变更、诉讼系属、既判力客观范围等四个问题范畴上采用一致的诉讼请求或诉讼标的概念,有利于简化诉讼法的体系。虽然,由于四种制度及其在不同诉讼状态下的功能依赖于诉讼标的概念具体的划定,统一的解决方案不能百分之百地获得贯彻。但是,这些越界只是稍稍偏离了统一性的范畴,原则上仍然应当坚持概念统一性。”*Rosenberg /Schwab /Gottwald,Zivilprozessrecht,17.Aufl.,2010,§92 Rn.7.

日本法和德国法的两种哲学观,由于论者价值判断的着眼点不同,很难作出孰优孰劣的判断。但是,从结果上看,本文所阐述的日本法的“概念功能相对化路径”,一方面使诉讼标的保持了概念形态的统一性,另一方面又保证了具体应用方案的灵活性,是一种理论上十分稳健、务实的研究进路。这种稳健和务实,符合我国当前的理论阶段,也与原则上一律允许当事人本人诉讼的现行立法模式相匹配。更重要的是,中国法的现行规范能够通过“概念功能相对化路径”获得解释论上的逻辑自洽。

[责任编辑:刘加良]

Subject:Re-exploration on the Theory of Subject Matter of Dispute of Japan:a Transition of Philosophical Concept for Civil Procedure Law

Authoramp;unit:SHI Mingzhou

(China University of Political science and Law , Civil and Economic Law College,Beijing 100088,China)

Among the past researches on theory of subject matter of dispute, most accomplishments were using "Systematic Subject Matter of Dispute Theory" as research pattern, and in the relevant researches, it is usually considered that the research pattern of "systematicness" was commonly carried out by major practicing countries of civil law such as Germany and Japan. However, this article maintains the point that in the contemporary theories and practices of law of Japan, the pattern of " Systematic Subject Matter of Dispute Theory" has no longer been employed, instead issues related to subject matter of dispute have been broken down into four sub-categories of claim and party joinder, claim alteration, lis pendens,res judicata, and proper solution plan was sought out in each specific case. The philosophical perspective of Civil Procedure Law of Japan is the kind that emphasizes on the appropriateness of result in each specific case. By understanding this philosophical concept of Civil Procedure Law of Japan, not only we could renew our understanding towards the theory of Subject Matter of Dispute of Japan, but also obtain new perspectives for understanding the entire Civil Procedure Law of Japan.

subject-matter of dispute; relative theory of subject-matter of dispute; philosophical concept for civil procedure law; res judicata

2017-09-12

本文系司法部中青年项目“新范式下的民事诉讼标的理论研究”(16SFB3026)的阶段性成果。

史明洲(1987-),男,河北石家庄人,法学博士,中国政法大学民商经济法学院讲师,主要研究方向:民事诉讼法学。

本文的写作过程中,曾获得吴泽勇、陈杭平、方斯远、徐文海等师友的宝贵意见,论文初稿曾作为会议论文提交至河南大学法学院主办的第五届“民事诉讼法学青年论坛”讨论。

D924.36

A

1009-8003(2017)06-0082-10