学术期刊在诚信社会建构中的角色与功能

2017-11-21方艳

方 艳

(湖北第二师范学院 文学院,武汉 430205)

学术期刊在诚信社会建构中的角色与功能

方 艳

(湖北第二师范学院 文学院,武汉 430205)

学术期刊不仅是社会诚信的重要主体,因自身的平台优势,它亦是诚信社会的建构者之一。从1978年诚信议题得到重视至今,学术期刊与大众传媒、政府以及社会公众共同参与到诚信社会的建构中,各自扮演着不同的角色,有着不同的功能。其中,学术期刊从刚开始跟进传媒和政府的关注,聚合类型化概念,开启诚信社会的建构;到注重理论问题转化,动员诚信社会的建构;进而偏重于对策性研究,践行社会建构,历经了一个不断深入的过程。

学术期刊;诚信社会;社会建构

作为社会主义核心价值观的重要内容之一的诚信,关乎社会的每一个个体和社会的方方面面。诚信社会的建构更是需要社会多方面的努力。学术期刊是诚信社会建构中的主要角色,一是因为其自身是社会诚信的重要主体,二是因为其自身的平台,能发挥自己的独特作用。

已有研究表明,“期刊的一个重要职能是议程设置”[1],学者金兼斌指出,学术期刊的编辑“通过选择、设计、规划、推动,来对本学科的学术和研究生态施加影响”[2]。学术期刊对专家学者研究成果的刊载、发布、传播,以及对专业术语或命题的偏好和强化,对某个议题具有一种议程设置和导向功能,对诚信议题亦是如此。

本研究对《中国知网》的学术文献总库的相关数据进行检索,对1978年以来中国诚信社会建构中学术期刊的角色和功能进行分析。

一、聚合类型化概念,开启诚信社会的建构

社会建构主义认为,一种社会现象或者问题要想引起公众的注意,进入公众的视野,受到社会诸多主体的重视,进而能够进入政府的视野,政府将此种现象或者问题纳入政策议程,最终让社会现象良性发展或者问题得到转化或解决。政府、媒体、公众等广泛的主体对它加以关注是最首要的条件。换句话说,因为社会议题转换快,处于社会现象丛中的一个现象或者一个问题要想引起重视,只有被社会各主体关注后才是“社会现象”或者“社会议题”或是“社会问题”。所以,要开启社会建构,第一步便是引起诚信社会建构各主体的广泛关注。

在中国诚信社会的建构过程中,社会诚信的建设引起重视是在1978年十一届三中全会之后;在2001年,诚信成为全社会普遍关注的公共议题,标志是《公民道德建设实施纲要》的出台和对诚信建设的重视。当诚信议题受到社会的重视时,众多相关报道见诸媒体,政府也开始采取一定的措施。专家学者于是有了一些关注,跟进研究,学术期刊上也刊载了相关的研究成果。

2002年《政府工作报告》里强调,切实加强社会信用建设,逐步在全社会形成诚信为本、操守为重的良好风尚;2006年,诚信社会的建设第一次被纳入到和谐社会建设的范围之中。此阶段,学术期刊中出现了诚信议题的概念化系统(比如政治诚信、经济诚信、文化诚信等),这是几十年来至今都惯用的分类概念,有关诚信议题的学术文本数量急剧上升。学术期刊上,多展示定性和类型化诚信议题的研究成果。

类型化的概念是引起关注、明晰社会认识的一种有效途径。诚信议题被类型化并根据社会实际状况的需要形成了相应的概念系统,进而专家学者进行合理化的定义和分析,这有利于公众对诚信议题的认识,在分类和建构中也可以采用分类和分领域进行。类别化社会现象之后并做相应的命名工作,这就利于将社会现象关联定位。布迪厄有这样一种观点,“社会建构的分类图式正是我们借以主动地建构社会的依据”。

诚信是社会基本的道德关系,也是一种社会品格,在社会中相应地形成了不同领域的诚信,比如政治、经济、文化领域的诚信及诚信问题。但并不是从一开始就有这样的分类。在本次研究中,我们以中国知网学术文献总库为样本来源,进行主题关键词检索,在2000年和2001年分别有1篇和3篇文章,但并没有出现在标题中。我们再以标题关键词(“政治诚信/政府诚信/文化诚信/科研诚信/经济诚信”)检索,“政府诚信”、“政治诚信”、“经济诚信”、“文化诚信”、“科研诚信”等类型化的概念大量出现在标题中是2002年以后。在学术文本中,针对性的理论阐释越来越多,概念越来越科学和明晰。如《政治诚信涵义和内容刍议》[3],认为政治诚信的内容包括政治理论、政治目标、政治制度以及政治组织诚信四个方面。南京师范大学博士论文《经济诚信论》[4]认为,经济诚信作为一个类型化的诚信范畴,是引入经济领域中的一个概念,是经济活动基本原则,也是经济主体行为准则。《研究生的科研诚信问题探析》[5]认为研究生诚信方面(包括科研诚信、就业诚信等)的素质提高是社会诚信建设的一个重要方面,其建设的程度影响着整个社会的诚信道德建设。

由此可见,学术期刊此时关注于学术文本对诚信议题的分类。一般来讲,分类研究是基于某个维度对社会现象进行分类,这一个维度的选取非常的重要,需要一步步论证和验证。第一步,区分分类学和类型学的异同,从广度上给予准确定位;第二步,在相应的复杂社会背景下去考虑意义层面的范畴,即考虑分类系统、分类方法确立的标准和依据是什么,要有合理性的原因分析;第三步是考察分类体系状况需要具有普适性,具有深度;第四步是夯实理论基础;第五步便是利用变量数据来进行量化测量,检验分类结果;第六步是可识别性,分类结果应简化复杂的社会环境,明晰人们的认识。

专家学者从不同领域去认识与界定不同时空的诚信议题个案,使单个的社会现象成为类型化的“社会议题”,有利于理性分析复杂的社会现象,更重要的是,开启了诚信社会的建构。学术期刊对诚信现象的关注,是对诚信议题的一种选择性关注,对诚信现象的分类及定义的重视,与政府对诚信社会的分领域建设相互促进。

二、注重理论问题转化,动员诚信社会的建构

学术期刊上诚信议题类型化并形成概念系统,进行社会诚信议题的必要性和合法性定义,当诚信现象被类型化之后,诚信议题乃至诚信建设的重要性相对凸显出来,人们逐渐认可了,产生了这种意识。此时,要想展开诚信社会的全面建构,还需要进一步提高人们的认识,使其在某些层面达成一定的共识。达成共识需要争取一切可以参与诚信社会建设的力量,这时候就需要展开舆论动员工作,即通过一定方式,比如宣传等传播方式影响社会大众及其他的社会主体和资源,调动他们,组织他们,让他们参与到行动中来,并实现动员的目标。这样一个过程,广泛而深刻的舆论动员需要传媒的力量,理所当然地离不开政府的力量。大众传媒利用各种议程设置和议题框架的设置来动员公众,并进行政策的广泛宣传和解读,促进人们接受和理解,为政策全面出台造舆论。在政府方面,局部政策继续试行,逐步展开,促生人们对政策出台的预期与认同心理。尽管没有大众传媒舆论动员的力量强大,学术期刊在此时亦能以独特的方式发挥自己的作用。它对已经定义的诚信现象进行传播,将理论阐述、学术关注尽可能地转化为可解决的现实议题,并进行政策建议,甚至为政策的出台打下学理性基础和进行合理性论证。

学术期刊一方面对原有诚信议题的深化、研究和完善进行关注。但理论应该超越“描述”的维度,指导人们的实践活动[6],指向现实和政策维度。所以,另一方面,学术期刊拓展自己的关注边界,对诚信议题进行传播并传达专家学者的政策建议。

1.学术期刊传播诚信议题

学术期刊首先便是对专家学者的观点进行呈现,对诚信议题进行传播,让诚信社会的建构深入人心。本研究以“中国知网学术文献总库”的检索数据作为参照,从统计我们可以看出其关注度一直都比较高。

诚信社会的建构需要各方面话语代其立言,为其争取话语空间,并得到持续地越来越多的关注。学术期刊中议题呈现和传播的目的便是将学术议题转化为现实议题,表明自己的重视,为关注诚信议题的专家学者提供传播平台。“总的来看,国内外各学科对诚信的研究具有一定的价值,但在研究的适用性和可操作性方面亟待提高。”[7]这是某学者对2011年前的诚信研究做的一个综述,这对以后的学术研究不无启发,或者对编辑选择的标准有一定的启示。

学术期刊为了实现有效传播,也会积极地采取一些措施,作为以理论研究著称的学术期刊,它会改变自己学究化的面孔,比如进行由概念到命题的转化,让更多人理解和接受,这样影响力就会更大更广泛。因为概念是一个抽象性的东西,并不是人人都能理解。但概念的存在是必须的,也是事物的本质凝练。诚信议题在积累一系列概念的基础上,在对诚信、信用、信任等进行一而再、再而三的区分中,对政治诚信、经济诚信、文化诚信乃至社会诚信进行边界划分时,需要进行正确命题的创造,进而达到有效传播的目的。这样会化繁为简,化抽象为具体。因为命题一般是一种判断性的句子,对某一件事情,对某一种现象,方便理解,更通俗化。比如“政治诚信是核心”以暗喻的修辞方式形成的命题,强调出了政治诚信的地位;“诚信是金”以同样的方式强调了诚信的重要性和价值;“诚信是无形资产”亦是通俗化的解读诚信,短小精悍,容易记忆。当专家学者利用学术期刊提供的空间对这些命题进行阐释、论证,便可能让人对其心服口服而广泛传播,从而让其深入人心,影响人的认识乃至行为。

2.学术期刊传达政策建议

学术过程,便是“从社会现象、社会问题出发,归结出学术问题;学术问题经由充分传播,最终寻求社会问题的解决或社会现象的改善。”[8]学术期刊展示的研究成果,特别是对某一议题的持续性关注,是会体现为一定的学术生产流程的。学术期刊要实现社会现象的改善,更积极地更有效地参与到诚信社会的建构中,可以展示政策研究及政策建议相关的成果,甚至通过各种方式参与政策的变迁,比如学术会议等等。

学术期刊上展示的专家学者的研究成果特别是政策性研究,能为政策的决策供给理论,提供参考。通过资料的检索我们对文本进行分析发现,学术期刊主要展示了如下两方面的政策研究成果,研究视角非常地广泛:一方面延伸至制度之外,关注制度制定的环境因素以及各项保障;另一方面是聚焦诚信制度本身的研究,比如制度体系的建立、制度的要素分析等等。

能在某种程度上促进学术问题的转化和解决并进而能促进社会的发展,这是学术研究的价值所在。学术研究是为了看得更远,看得更准。超过一般人的远和准,最后这种远和准,要应用于社会取得有价值的成果,就是要让社会群体得到价值。[9]学术期刊编辑也理应站在这样的高度去思考问题、选择稿件。

更为重要的是,“学术研究的目的在于解释过去、预见未来,二者具有相关关系。”[9]解释主要有因果型和实践型两种。[6]因果型解释体现事情的前因后果,前后继承的联系;实践型解释体现行动与结果之间的关联。学术研究应该立足于历史与现实,在纷繁复杂的现象中把握历史发展的规律,用历时性的思维思考问题,预测未来的发展趋势,提出一些预测性的建议,这也是提升学术研究的意义和价值的有效途径。学术期刊理应有这样一种选择偏向和社会责任。

总的来说,在对诚信社会建构的舆论动员上,学术期刊则是理论与现实结合研究的成果的展示台,进行理论传播,促进问题转化和问题的解决,传达政策建议并试图影响政策过程。

三、偏重于对策性研究,践行诚信社会的建构

在诚信社会的建构中,学术期刊是理论研究的展示平台。长期以来,诚信理论的研究都受到很大的关注,理论成果很丰富。另一方面,学术期刊也展示了专家学者及其他社会人士的政策建议以及政策评估和政策效果反馈。越到诚信社会的全面建设期,学术期刊乃至全社会更关注诚信社会建构的实践。体现在学术期刊上,要践行诚信社会的建构,积极参与进来,便是展示了越来越多的指向实践的对策性研究即应用性研究的成果。

我们通过对“中国知网学术文献总库”的检索发现,学术期刊对诚信议题的关注一直持续不断,且保持较高的关注量。学术期刊上有关诚信议题研究的成果,基础的理论研究与应用性研究并存。响应中共十七届六中全会精神,理解和践行有关诚信体系建设的总体部署和需要完成的基本任务,学术期刊应该关注诚信社会建构的现实,关注各个领域的建设,侧重学者们在征信体系的建设和信用体系本身建设的应用性指向研究。

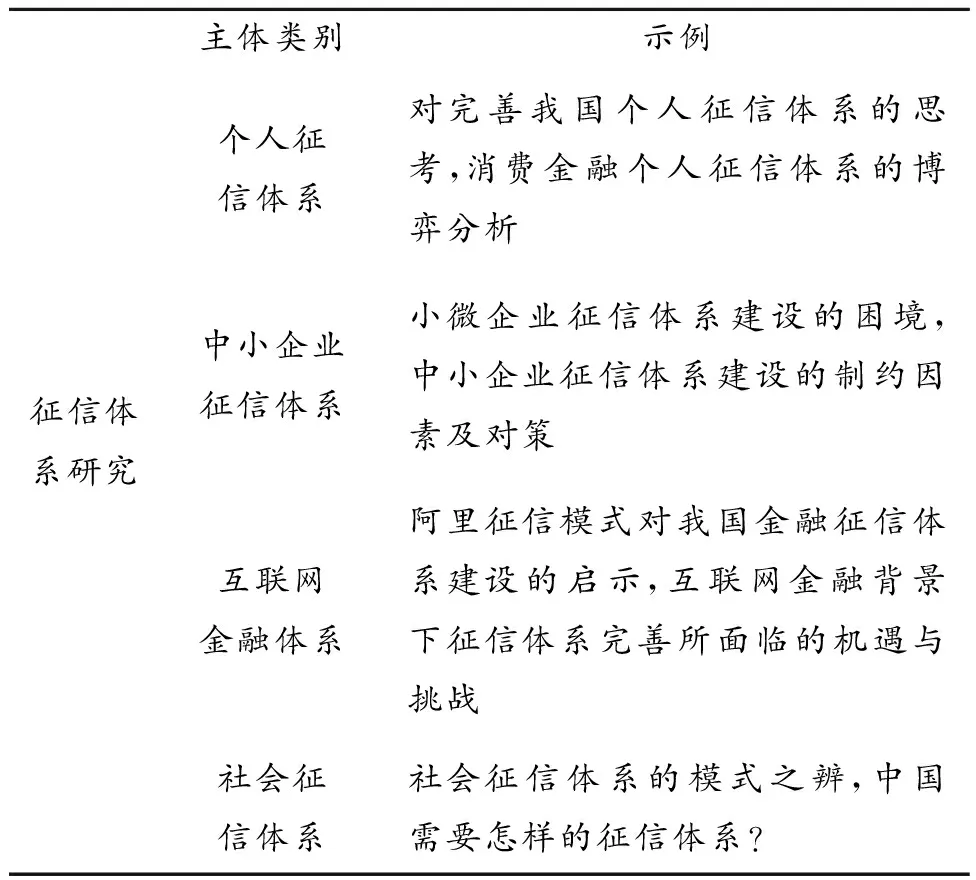

本研究中,我们以2014年的研究为例,对“中国知网学术文献总库”中有关诚信体系建设的学术文本为例进行分析,以此来管窥学术期刊对诚信体系应用性研究的指向状况。我们用“篇名”关键词方式进行检索,以“征信体系”为“篇名”关键词,考察2014年学术期刊中对征信体系建设的关注。在获得的58个样本中,专家学者对四类征信体系主体进行了关注,其中个人征信系统和互联网征信系统在学术期刊的研究成果中占了较大比重(见表1)。其中不乏对策性研究,比如《征信体系下个人信用评价模型构建及启示》、《我国互联网金融征信体系建设研究》、《我国个人征信体系对美国之经验借鉴》。如果说如前文所述,2001年之前的研究的实践指向不明或者匮乏,那现在学术期刊的实践取向已经较为明晰。

表1 征信体系建设研究统计

由此可见,诚信体系建设的主体类别已经有了明确的划分,且指向的对象又进行了细化,呈现多元化取向。诚信体系建设的领域也随着诚信议题的分类,多元化的体系目标和具体措施越来越明确。而社会诚信体系的建设的着力点正是依据这样的分类而逐个展开的。明显的表征是,政府在践行诚信社会的建构中,制定出了更多倾向于体系、针对性强的政策,比如在社会信用体系建设、铁路信用体系建设、电子商务信用体系建设等方面,已经出台了一些相应的政策,且体系性思维体现得非常明显。指称对象单一、狭窄的法规政策越来越少。

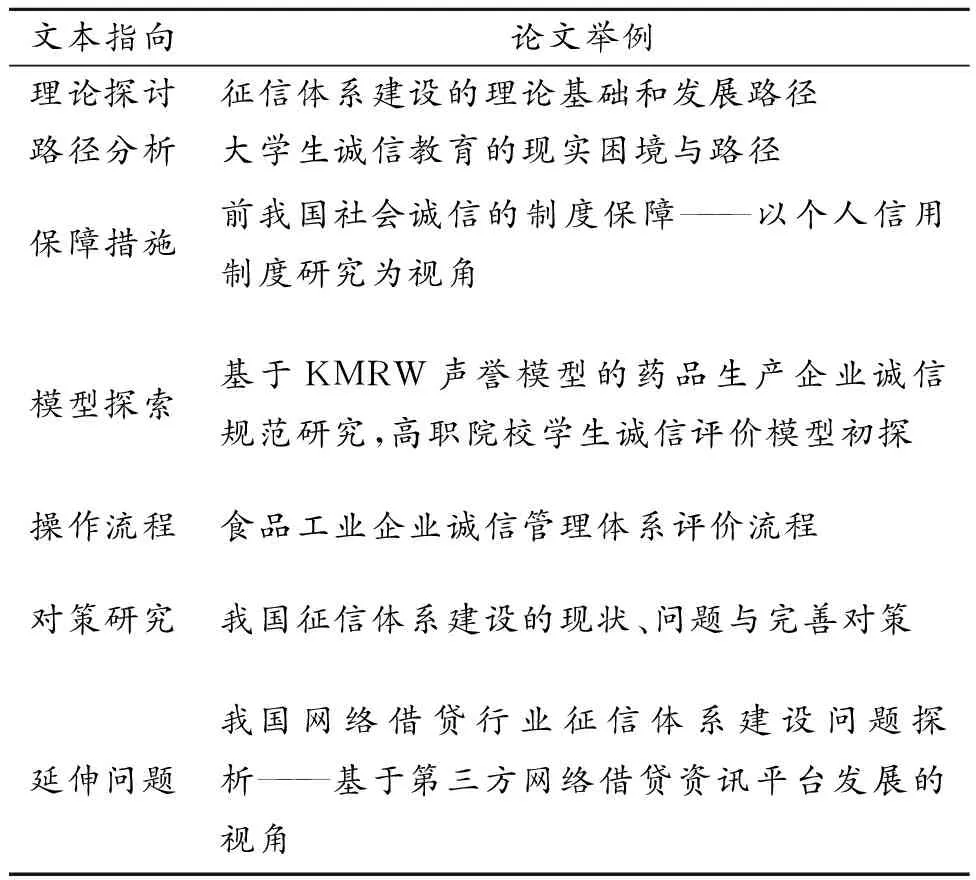

体系性建设受到越来越多的重视,我们根据学术期刊上的文本研究指向能进一步明晰学术期刊此时的侧重点和功能指向。通过检索和统计,我们将检索结果的文本指向分为理论探讨、路径分析、保障措施、模型探索、操作流程、对策研究和延伸问题(见表2)。

表2 学术文本中诚信体系建设的研究指向

从上面表格的统计我们可以看到,学术期刊对诚信建设议题的关注面非常广,内容非常丰富,有理论基础的深入研究,也有建设路径的选择性分析,还有保障措施方面的思考,评价模型的建构和评价等操作流程的探索,还有对策研究以及延伸问题的解决等,这能对社会诚信体系建设给予某种程度的参考,理论的或者实践的,给政策的制定提供理论支撑。诸如延伸问题的研究和关注,有利于将诚信社会的建构纳入到整个体系中去进行关联性考虑,这对政府的决策具有重大的参考意义。

四、结语

纵观1978年以来中国诚信社会的建构,改革开放初期,诚信议题在引起社会关注的过程中,学术期刊跟进传媒和政府的关注,展示诚信议题的学术生产过程。之后学术期刊展现了前所未有的诚信议题的概念或者概念系统,给议题分类,将问题和现象定性,如此一来,诚信社会的建构思路逐渐明晰。在需要动员社会各界参与到诚信社会的建构中来时,学术期刊利用自己的平台对已经定义的问题进行传播,将学术问题尽可能地转化为现实问题,并展示政策建议,为政府决策提供参考。在诚信社会建构的全面行动阶段,呈体系化特征的政策大量出现,学术期刊以政策目标为指引,持续展示理论研究,并通过展示政策评估和对策性研究成果,通过不同方式影响甚至参与政策过程,同时验证自己的理论。学术期刊是专家学者发布成果的主要阵地和平台,本身是学术诚信、科研诚信的阵地和把关者,是诚信社会不可取代的建构者之一。

[1]林阳.期刊编辑工作漫议[J].中国编辑,2003,(6):36-40.

[2]金兼斌.学术编辑的职能及其回归[J].中国编辑,2004,(2):9-12.

[3]姜正冬.政治诚信涵义和内容刍议[J]. 理论月刊,2003,(5):117-119.

[4]李玉琴.经济诚信论[D].南京:南京师范大学,2004.

[5]刘道蓉.研究生的科研诚信问题探析[J].思想·理论·教育,2005,(S1):113-115.

[6]斯蒂芬·李特约翰,凯伦·福斯.人类传播理论(第九版)[M].北京:清华大学出版社,2009.

[7]杜庆华.多学科视角的诚信研究综述——基于中国学术期刊2000-2011年的文献检索[J].四川理工学院学报,2012,(3):102-107.

[8]郭飞.大众媒体对学术过程的影响机制研究——比较两种文化与科学大战[J].山西大学2008年全国博士生学术论坛(科学技术哲学),2008,(9):192-203.

[9]李岭.对我国学术研究的若干思考[J].高等财经教育研究,2011,(3):59-66.

[10]斯蒂芬·李特约翰,凯伦·福斯.人类传播理论(第九版)[M].北京:清华大学出版社,2009:22.

责任编辑:彭雷生

The Role and Functions of Academic Journals in the Construction of Integrity Society

FANG Yan

(School of Chinese Language and Literature, Hubei University of Education, Wuhan 430205, China)

Academic journals are not only important subjects of social integrity, but also contributors to an integrity society, thanks to its own platform advantage. Since 1978, integrity has been treated seriously, with academic journals, mass media, the government, and the public participating in the construction of integrity society together, with different roles and functions. Academic journals start the process, gaining the attention of the mass media and government, integrating characteristic concepts, beginning the construction of integrity society. There is a deepening process from focus on ethical transformation, to mobilizing the construction of integrity society, to countermeasure research, and to practicing social construction.

academic journal; integrity society; social construction

2017-08-10

2015 年教育部人文社科基金项目(15YJCZH041);湖北第二师范学院传播伦理研究所课题成果

方 艳(1981-),女,土家族,湖北恩施人,副教授,传播学博士,研究方向为传播伦理。

G237.5

A

1674-344X(2017)9-0124-05