宫颈癌调强放疗不良反应物理性影响因素分析

2017-11-14崔彦莉王晓贞

崔彦莉,王晓贞

(河北省邢台市人民医院放疗科,河北 邢台 054000)

·论著·

宫颈癌调强放疗不良反应物理性影响因素分析

崔彦莉,王晓贞*

(河北省邢台市人民医院放疗科,河北 邢台 054000)

目的探讨宫颈癌调强放疗不良反应的相关物理性因素,为提高患者治疗耐受性及生活质量提供参考指标。方法收集接受体外调强放疗及腔内后装放疗的宫颈癌患者80例,其中术后放疗者55例、未行手术者25例,临床分期Ⅰ期30例、Ⅱ期37例、Ⅲ期13例。体外调强放疗处方剂量45~50 Gy/25次,单次1.8~2.0 Gy,若有肿大淋巴结,则给予同步加量至60~70 Gy。后装腔内放疗应用高剂量率后装治疗机进行,未手术患者放疗剂量35~42 Gy/6~7次,单次5~6 Gy,术后放疗患者放疗剂量为15 Gy/3次,单次5 Gy。分析骨髓抑制、急性放射性直肠炎、放射性膀胱炎的影响因素。结果80例患者骨髓抑制发生率为70.0%(56/80),骨髓V10、V20、V30与骨髓骨髓抑制的发生呈正相关(P<0.05),但相关程度较低;骨髓V10>90%、V20>80%者≥Ⅱ级骨髓抑制发生率高于骨髓V10≤90%、V20≤80%者 (P<0.05);多因素Logistic回归分析结果显示,骨髓V10为骨髓抑制发生的独立性影响因素。80例患者急性放射性直肠炎发生率为57.5%(46/80),直肠Dmean、V30、V35、V40、V45、V50与急性放射性直肠炎的发生均呈正相关(P<0.05),但相关程度较低;直肠平均剂量≥40Gy者≥Ⅰ级急性放射性直肠炎发生率高于直肠平均剂量<40 Gy者(P<0.05);直肠V30≥80%、V35≥60%、V40≥40%、V50≥10%者≥Ⅰ级急性放射性直肠炎发生率高于直肠V30<80%、V35<60%、V40<40%、V50<10%者(P<0.05);多因素Logistic回归分析结果显示, 直肠V40为影响急性放射性直肠炎发生的独立性因素。80例患者放射性膀胱炎发生率为3.8%(3/80),膀胱V40、V50与放射性膀胱炎的发生均呈正相关(P<0.05),但相关程度较低;膀胱V40≥50%、V50≥20%者放射性膀胱炎发生率高于膀胱V40<50%、V50<20%者(P<0.05)。结论宫颈癌调强放疗中骨髓V10为骨髓抑制发生的主要影响因素,直肠V40为急性放射性直肠炎发生的主要影响因素,膀胱V40、V50为放射性膀胱炎发生的主要因素。

宫颈肿瘤;放射疗法,调强适形;影响因素分析

10.3969/j.issn.1007-3205.2017.11.024

宫颈癌是常见的恶性肿瘤,早期以手术治疗为主,中晚期以放疗为主,盆腔外照射+腔内照射联合含顺铂的同步化疗为其一线治疗方案[1]。但由于盆腔解剖结构复杂,宫颈或宫体肿瘤病灶与直肠膀胱紧密相邻,以往常规的二维治疗计划很难使肿瘤靶区获得理想的剂量分布,常规放疗后严重并发症的发生率达到4%~15%。20%~30%患者出现放疗后并发症,其中放射性直肠炎为10%~20%,放射性膀胱炎为3%~5%[2]。随着放疗技术的不断更新,调强放疗在宫颈癌放疗中占据着越来越重要的地位,调强放疗在保证靶区剂量的同时可更好地保护周围正常组织,降低正常组织不良反应发生率,在提高患者生存率的同时也提高了患者的生活质量。本研究回顾性分析体外调强放疗+腔内后装放疗治疗的宫颈癌患者80例,旨在探讨与放疗不良反应发生相关的影响因素。

1 资 料 与 方 法

1.1 一般资料 收集2013年3月—2015年5月我科收治的宫颈癌患者80例,中位年龄56岁;鳞癌57例,腺癌23例;术后放疗者55例,未行手术者25例;临床分期Ⅰ期30例,Ⅱ期37例,Ⅲ期13例;其中65例放疗前接受过1周期及以上顺铂+氟尿嘧啶方案化疗。80例患者均接受体外调强放疗及腔内后装放疗。

1.2 放疗方法 体外调强放疗采用热塑膜固定体位,CT模拟机扫描定位,三维适形放射治疗计划系统(Eclipse 8.6)进行图象数字化传输、三维重建,勾画肿瘤靶区(gross tumor volume,GTV)包括宫颈肿瘤及其侵犯区域及盆腔肿大淋巴结或腹主动脉肿大淋巴结。勾画临床靶区(clinical target volume,CTV)包括宫颈、子宫、宫旁、部分阴道、髂内、髂外、髂总、骶前、闭孔淋巴引流区,必要时包括腹主动脉旁淋巴引流区,若病变侵及阴道下1/3,则CTV包括整个阴道,将CTV均匀外扩5~10 mm为计划靶区(planning target volume,PTV)。处方剂量45~50 Gy/25次,单次1.8~2.0 Gy,若有肿大淋巴结,则给予同步加量至60~70 Gy。并勾画照射野内骨髓、直肠、膀胱、小肠、股骨头。后装腔内放疗采用高剂量率后装治疗机进行,未手术患者放疗剂量35~42 Gy/6~7次,单次5~6 Gy,术后放疗患者放疗剂量为15 Gy/3次,单次5 Gy。

1.3 骨髓抑制评价标准 骨髓的抑制程度根据WHO分级标准分为0~Ⅳ级。0级:白细胞≥4.0×109/L,血红蛋白≥110 g/L,血小板≥100×109/L。Ⅰ级:白细胞(3.0~3.9)×109/L,血红蛋白95~100 g/L,血小板(75~99)×109/L。Ⅱ级:白细胞(2.0~2.9)×109/L,血红蛋白80~94 g/L,血小板(50~74)×109/L。Ⅲ级:白细胞(1.0~1.9)×109/L ,血红蛋白65~79 g/L,血小板(25~49)×109/L。Ⅳ级:白细胞(0~1.0)×109/L,血红蛋白<65 g/L,血小板<25×109/L。

1.4 急性放射性直肠炎评价标准 根据RTOG急性放射性损伤分级标准,急性放射性直肠炎临床上分为4级。Ⅰ级:排便次数增多或排便习惯改变,无需用药/直肠不适,无需镇痛治疗。Ⅱ级:腹泻,需用抗副交感神经药(如止吐宁)/黏液分泌增多,无需卫生垫/直肠或腹部疼痛,需镇痛药。Ⅲ级:腹泻,需胃肠外支持/重度黏液或血性分泌物增多,需卫生垫/腹部膨胀(平片示肠管扩张)。Ⅳ级:急性或亚急性肠梗阻,瘘或穿孔;胃肠道出血需输血;腹痛或里急后重需置管减压,或肠扭转。

1.5 放射性膀胱炎评价标准 放射性膀胱炎分为三度。轻度(Ⅰ级):有尿急、尿频、尿痛、少量血尿等症状,也可表现为一过性血尿;膀胱镜检查可见黏膜充血、水肿。中度(Ⅱ级):膀胱黏膜充血、糜烂、毛细血管扩张甚至破裂,血尿可反复发作,有时膀胱壁可有溃疡。重度(Ⅲ级):膀胱阴道瘘形成。

放射性膀胱炎诊断标准:放射性膀胱炎需要依靠病史、临床表现、辅助检查以明确诊断,放射性膀胱炎的患者必须有明确的盆腔放射治疗史,临床上可出现突发性、反复性的肉眼血尿,或伴尿频、尿急、尿痛等膀胱刺激症状,严重者可致排尿困难、急性尿潴留、失血性贫血等。辅助检查可行超声、CT及膀胱镜检查。超声可发现膀胱壁增厚、内壁毛糙,其中以后壁三角区为著,并可探及突起;CT可发现后壁三角区增厚隆起及原发病灶表现;膀胱镜及活组织检查可作为金标准,可见水泡状改变、出血点、溃疡、团状隆起等。

1.6 统计学方法 应用SPSS 16.0统计软件包分析数据。计数资料比较采用χ2检验;变量间的相关性采用Spearman相关性检验;危险因素确定采用多因素Logistic回归分析。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 骨髓抑制影响因素

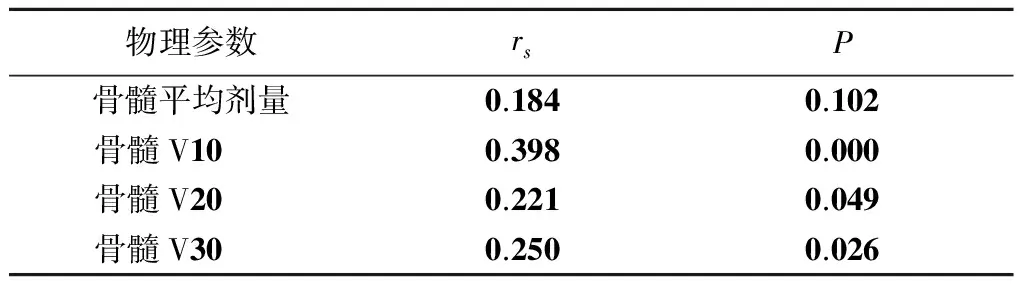

2.1.1 骨髓抑制发生的相关因素分析 80例患者骨髓抑制发生率为70.0%(56/80),Ⅰ级骨髓抑制12例,Ⅱ级骨髓抑制34例,Ⅲ级骨髓抑制10例。80例患者均有完整的物理学参数,将骨髓Dmean(平均受照剂量)以及V10、V20、V30(骨髓接受10 Gy、20 Gy、30 Gy以上剂量照射的体积百分比)与骨髓抑制的发生进行相关性分析,结果显示骨髓V10、V20、V30与骨髓抑制的发生呈正相关(P<0.05),但相关程度较低,见表1。

表1 骨髓抑制发生的相关因素

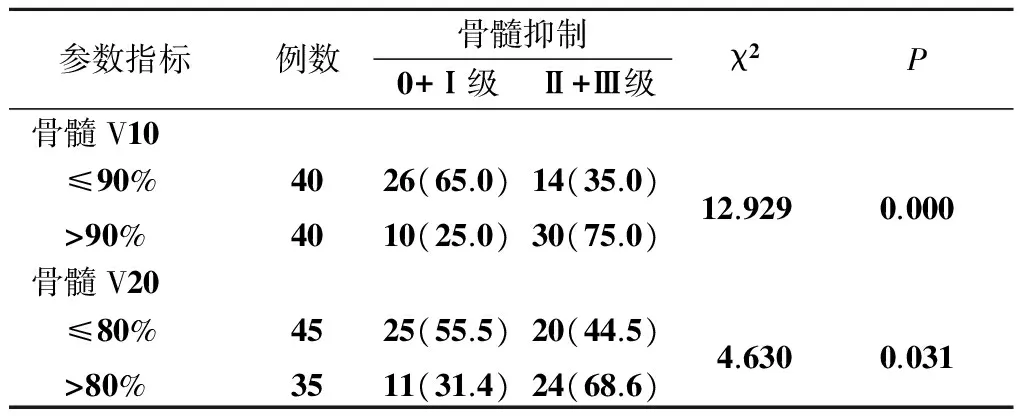

2.1.2 治疗计划物理参数对骨髓抑制发生的单因素分析 骨髓V10>90%、V20>80%者≥Ⅱ级骨髓抑制发生率高于骨髓V10≤90%、V20≤80%者(P<0.05),见表2。

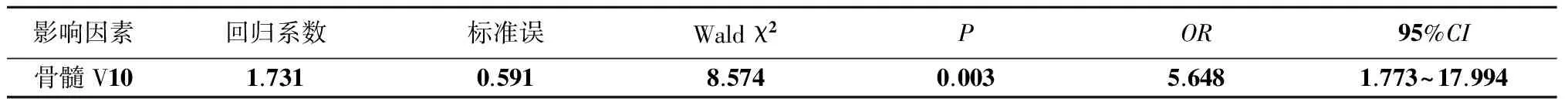

2.1.3 骨髓抑制发生的多因素分析 以骨髓抑制(是=1,否=0)为自变量,以骨髓V10(≤90%=1, >90%=0)和V20(≤80%=1, >80%=0)为因变量,进行多因素Logistic回归分析,结果显示骨髓V10为骨髓抑制发生的独立性影响因素,见表3。

表2 治疗计划物理参数与骨髓抑制发生的单因素分析 (例数,%)

表3 骨髓抑制发生的多因素分析

2.2 急性放射性直肠炎影响因素

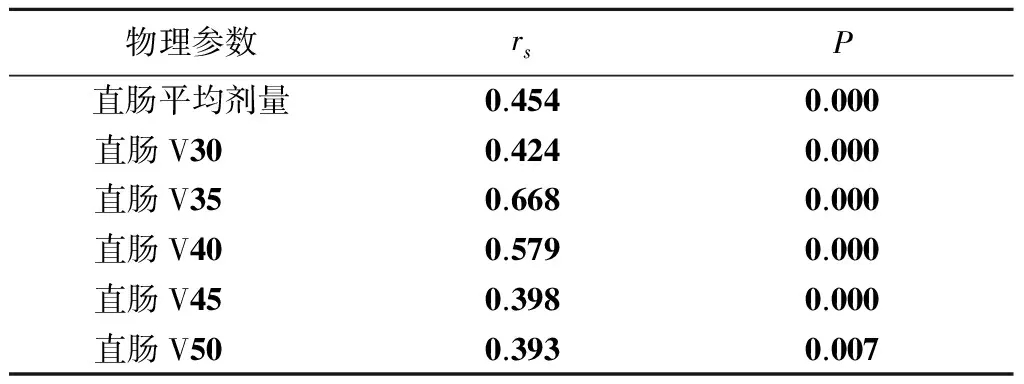

2.2.1 急性放射性直肠炎发生的相关性分析 80例患者急性放射性直肠炎发生率为57.5%(46/80),其中Ⅰ级急性放射性直肠炎37例,Ⅱ级急性放射性直肠炎9例。80例患者均有完整的物理学参数,将直肠Dmean(平均受照剂量)以及V30、V35、V40、V45、V50(直肠接受30 Gy、35 Gy、40 Gy、45 Gy、50 Gy以上剂量照射的体积百分比)与急性放射性直肠炎的发生进行相关性分析,结果显示直肠Dmean、V30、V35、V40、V45、V50与急性放射性直肠炎的发生均呈正相关(P<0.05),但相关程度较低,见表4。

表4 急性放射性直肠炎发生的相关因素

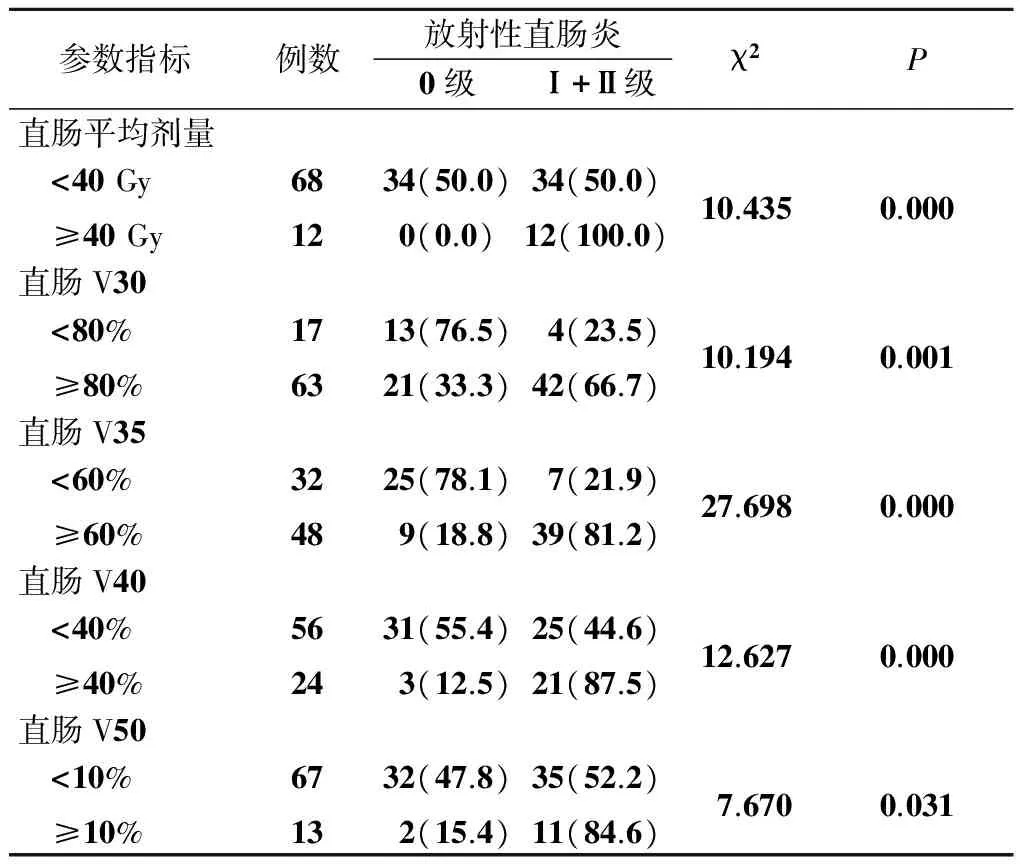

2.2.2 治疗计划物理参数对急性放射性直肠炎发生的单因素分析 直肠平均剂量≥40 Gy者≥Ⅰ级急性放射性直肠炎发生率高于直肠平均剂量<40 Gy者(P<0.05);直肠V30≥80%、V35≥60%、V40≥40%、V50≥10%者≥Ⅰ级急性放射性直肠炎发生率高于直肠V30<80%、V35<60%、V40<40%、V50<10%者(P<0.05)。见表5。

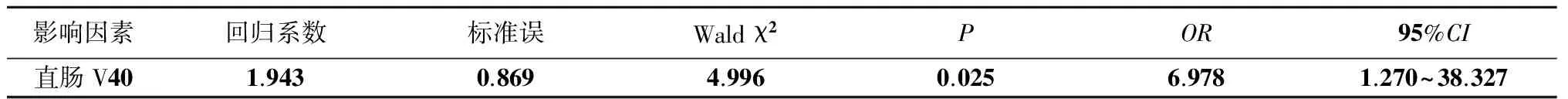

2.2.3 治疗计划物理参数对急性放射性直肠炎发生的多因素分析 以急性放射性直肠炎(是=1,否=0)为自变量,以直肠平均剂量(<40 Gy=1,≥40 Gy=0)、直肠V30(<80%=1,≥80%=0)、V35(<60%=1,≥60%=0)、V40(<40%=1,≥40%=0)、V50(<10%=1,≥10%=0)为因变量,进行多因素Logistic回归分析,结果显示直肠V40为影响急性放射性直肠炎发生的独立性因素,见表6。

表5 治疗计划物理参数与急性放射性直肠炎发生的单因素分析 (例数,%)

表6 治疗计划物理参数与急性放射性直肠炎发生的多因素分析

2.3 放射性膀胱炎影响因素

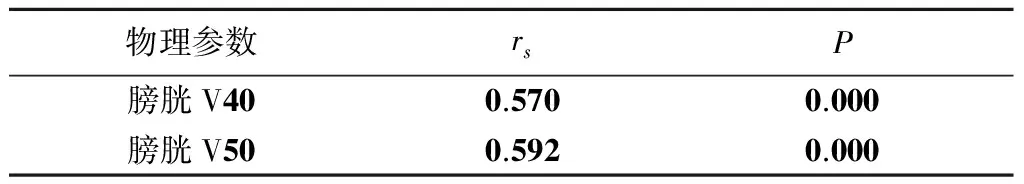

2.3.1 放射性膀胱炎发生的相关性分析 80例患者中3例患者发生放射性膀胱炎,发生率为3.8%(3/80),均为Ⅰ级。80例患者均有完整的物理学参数,将膀胱V40、V50(膀胱接受40 Gy、50 Gy以上剂量照射的体积百分比)与放射性膀胱炎的发生进行相关性分析,结果显示膀胱V40、V50与放射性膀胱炎的发生均呈正相关(P<0.05),但相关程度较低,见表7。

表7 放射性膀胱炎发生的相关因素

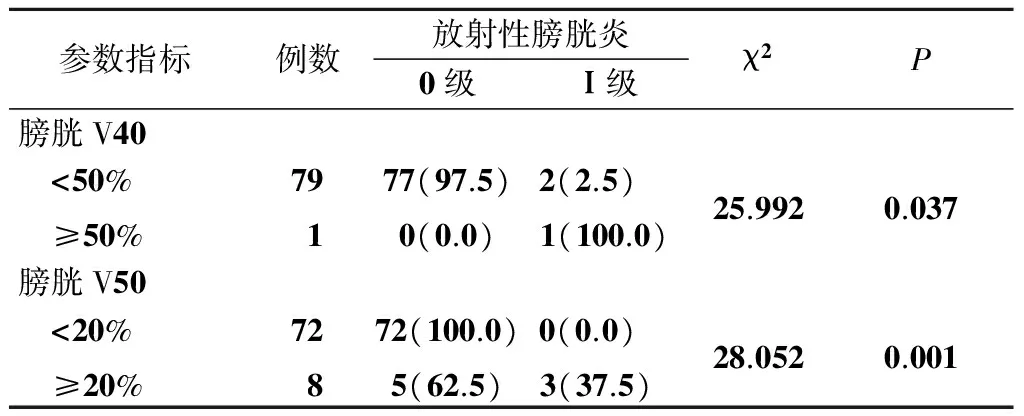

2.3.2 治疗计划物理参数对放射性膀胱炎发生的单因素分析 单因素分析显示膀胱V40、V50(膀胱接受40 Gy、50 Gy以上剂量照射的体积百分比)对放射性膀胱炎的发生有显著性影响,将膀胱V50以20%、V40以50%为界将患者分为2组,膀胱V40≥50%、V50≥20%者放射性膀胱炎发生率高于膀胱V40<50%、V50<20%者(P<0.05),见表8。

表8 治疗计划物理参数与放射性膀胱炎发生的单因素分析 (例数,%)

2.3.3 治疗计划物理参数对放射性膀胱炎发生的多因素分析 以放射性膀胱炎(是=1,否=0)为自变量,以膀胱V40(<50%=1,≥50%=0)和V50(<20%=1,≥20%=0)为因变量,进行多因素Logistic回归分析,结果显示膀胱V40、V50均不是放射性膀胱炎发生的危险因素。

3 讨 论

宫颈癌是我国女性生殖道最常见的恶性肿瘤,其发病率为女性恶性肿瘤第二位,仅次于乳腺癌。据统计全球每年宫颈癌新发病例约47万,每年有28.8万妇女死于宫颈癌。在我国,每年新发病例达13.15万,每年宫颈癌死亡例数约5.3万,并且发病呈年轻化趋势。目前同期放化疗治疗宫颈癌疗效显著[3],调强放疗+腔内后装放疗为宫颈癌主要治疗手段之一,随着放疗技术的不断改进,放疗效果也不断提高,然而放疗期间不良反应的出现严重影响放射治疗的进行,本研究对80例宫颈癌行体外调强放疗+腔内后装放疗患者的物理资料进行统计分析,将对今后的临床工作有指导意义。

本研究80例患者56例患者出现了不同程度的骨髓抑制,骨髓抑制发生率为70.0%(56/80),Ⅰ级骨髓抑制12例,Ⅱ级骨髓抑制34例,Ⅲ级骨髓抑制10例。

骨髓细胞具有放射敏感性,在放射治疗过程中,射线损伤是导致急性造血系统毒性的主要原因,射线对造血细胞的主要影响在于启动其 DNA 损伤应答机制,导致该细胞不可逆的程序性死亡。成人约50%具有造血活性的骨髓干细胞位于盆骨及低段椎体[4]。造血系统的毒性反应成为了宫颈癌放射治疗中最常见的不良反应,尤以白细胞减少及粒细胞减少多见[5]。大量数据证明,低剂量射线(<20 Gy) 与急性造血系统毒性的发生关系[6],以骨髓受量V20>79.42%为临界值,发生 2 级及其以上造血系统毒性反应的优势比达4.5[7]。现临床上多以 V10和 V20作为评估放疗患者发生急性造血系统毒性反应的预测因子,骨髓剂量V10>90%及V20>76% 的患者发生Ⅲ级及以上白细胞减少的风险显著增高[8]。本研究得出的结论与其类似,显示骨髓V10、V20对≥Ⅱ级骨髓抑制的发生均有显著性影响,且骨髓V10为独立预后因素。因此,有效降低放射治疗中骨髓 V10、V20,可以降低同步放化疗的宫颈癌患者发生骨髓抑制的风险。另一方面,高剂量射线( >30 Gy) 主要导致延迟性的骨髓抑制及不可逆的形态学改变,给患者的长期生存获益带来严重影响。本研究中骨髓V30与≥Ⅱ级骨髓抑制的发生亦无显著性影响,对长期生存有无影响,将进一步随访及总结。

本研究中急性放射性直肠炎发生率为57.5%(46/80),其中Ⅰ级急性放射性直肠炎37例,Ⅱ级急性放射性直肠炎9例。

急性放射性直肠炎是宫颈癌放疗引起的常见损伤之一。张照辉等[9]报道盆腔接受中位吸收剂量为50 Gy时,急性放射性直肠炎发生率为53.61%,其中Ⅰ度35.05% ,Ⅱ度10.31% ,Ⅲ度8.25%。出现急性放射性直肠炎的剂量范围4~44 Gy,说明急性放射性直肠炎发生率较高而且发生较早。本研究结果显示急性放射性直肠炎发生率为57.5%,开始发生剂量为8~50 Gy,与张照辉报道一致。相关文献报道,宫颈癌体外照射结合腔内高剂量率放射治疗时,中重度放射性直肠炎的发生率为5.3%~15.6%。炎症的发生主要是放射线引起的血管损伤、小血管闭塞、黏膜充血水肿以致形成溃疡,并且常合并感染、出血[10-11]。小肠和直肠作为重要的危及器官,在放射治疗中发生急性及延迟性不良反应的风险与照射剂量显著相关,调强放疗能使危及器官的V30、V40、V45、V50水平明显降低,且对于直肠的照射剂量,调强放疗在所有水平均表现出有统计学意义的优势[12]。莫玉珍等[13]研究证实,局部晚期宫颈癌患者外照射期间通过降低直肠平均受照射剂量和 V40、V50,可减轻急性放射性直肠反应的严重程度。本研究结果显示V30、V35、V40、V50与急性放射性直肠炎的发生呈正相关关系。Yang等[14]研究显示女性患者接受盆腔照射时放射性直肠炎发生与直肠V45有关。

本研究80例患者中,放射性膀胱炎发生率为3.8%(3/80),均为Ⅰ级,患者耐受性良好,膀胱V40、V50影响放射性膀胱炎的发生,但多因素分析均未成为独立预后因素。可能与样本量较少有关,今后将加大样本量进一步探讨。山东肿瘤医院报道了调强放射治疗宫颈癌的情况,显示盆腔内靶区的剂量均大于常规放疗的剂量,但直肠、膀胱及小肠损伤比常规放疗轻[15]。 直肠、膀胱及小肠的急性及慢性放射损伤发生率均低,而且调强放疗治疗宫颈癌腹主动脉旁淋巴结转移的效果比以往常规放疗效果好。

总之,体外调强+腔内后装放疗治疗宫颈癌疗效确切,放射性直肠炎、放射性膀胱炎、骨髓抑制等正常组织的放射损伤发生率低,患者的治疗耐受性及生存质量较高。

[1] Partridge EE,Abu-Rustum N,Giuliano A,et al. Cervical cancer screening[J]. J Natl Compr Canc Netw,2014,12(3)333-341.

[2] 陈森.局部中晚期宫颈癌的同步放化疗研究现状[J].内科2014,9(4):471-473.

[3] 陈丽蓉,柴泽英.同步放化疗治疗中晚期宫颈癌临床疗效观察[J].河北医科大学学报,2011,32(6):709-711.

[4] Mauch P,Constine L,Greenberger J,et al. Hematopoietic stem cell compartment:acute and late effects of radiation theapy and chemotherapy[J]. Int J Radiat Oncol Biol Phys,1995,31(5):1319-1339.

[5] Mell LK,Kochanski JD,Roeske JC,et al. Dosimetric predictors of acute hematologic toxicity in cervical cancer patients treated with concurrent cisplatin and intensity-modulated pelvic radiotherapy[J]. Int J Radiat Oncol Biol Phys,2006,66(5):1356-1365.

[6] Akleyev AV,Akushevich IV,Dimov GP,et al. Early hematopoiesis inhibition under chronic radiation exposure in humans[J]. Radiat Environ Biophys,2010,49(2):281-291.

[7] Albuquerue K,Giangreco D,Morrison C,et al. Radiation-related predictors of hematologic toxicity after concurrent chemoradiation for cervical cancer and implications for bone marrow-sparing pelvic IMRT[J]. Int J Radiat Oncol Biol Phys,2011,79(4):1043-1047.

[8] Rose BS,Aydogan B,Liang Y,et al. Normal tissue complication probability modeling of acute hematologic toxicity in cervical cancer patients treated with chemoradiotherapy [J]. Int J Radiat Oncol Biol Phys,2011,79(3):800-807.

[9] 张照辉,贾廷珍,沈彤,等.放射性直肠炎的诊断和治疗——附97例病例分析[J].中华放射医学与防护杂志,2006,26(1):29-30.

[10] Kim TG,Huh SJ,Park W. Endoscopic fingings of rectal mucosal damage after pelvic radiotherapy for cervical carcinoma:correlation of rectal mucosal damage with radiontion dose and clinical symptoms[J]. Radiat Oncol J,2013,31(2):81-87.

[11] Yang L,Lv Y. Possible risk factors associated with radiation proctitis or radiation cystitis in patients with cervical carcinoma after radiontherapy[J]. Asian Pac J Cancer Prev,2012,13(12):6251-6255.

[12] Song WY,Huh SN,Liang Y,et al. Dosimetric comparison study between intensity modulated radiation therapy and three-dimensional conformal proton therapy for pervic bone marrow sparing in the treatment of cervical cancer[J]. J Appl Clin Med Phys,2010,11(4):3255.

[13] 莫玉珍,龙雨松,付江萍,等.宫颈癌 IMRT过程中调整放射治疗计划对靶区和正常危及器官受照剂量的影响[J].山东医药,2013,53(6):48-49.

[14] Yang TJ,Oh JH,Son CH,et al. Predictors of acute gastrointestinal toxicity during pelvic chemoradiotherapy in patients with rectal cancer[J]. Gastrointest Cancer Res,2013,6(5/6):129-136.

[15] Du XL,Tao J,Sheng XG,et al. Intensity-modulated radiation therapy for advanced cervical cancer:a comparison of dosimetric and clinical outcomes with conventional radiotherapy[J]. Gynecol Oncol,2012,125(1):151-157.

2017-03-08;

2017-04-18

崔彦莉(1981-),女,河北藁城人,河北省邢台市人民医院主治医师,医学硕士,从事恶性肿瘤放射治疗研究。

*通讯作者

R737.33

B

1007-3205(2017)11-1340-05

(本文编辑:赵丽洁)