对短跑力量训练的再思考

2017-11-10姜自立李庆

姜自立+李庆

摘 要:运动员的专项力量水平是决定短跑运动表现的关键因素,但短跑不同阶段对专项力量的需求不同,其中,起跑速度主要取决于运动员的启动力量,加速能力主要取决于运动员的最大力量,最大速度能力主要取决于运动员的反应力量,速度耐力主要取决于运动员的爆发耐力。末端释放训练、神经元激活训练、超等长训练和肌肉耐力训练分别是发展短跑运动员启动力量、最大力量、反应力量和爆发耐力的有效方法,肌肉肥大训练是进行其他力量训练的基础,核心力量训练是传统力量训练的必要补充,阻力跑和助力跑训练是实现专项力量向运动表现转化的重要途径。在短跑力量训练中,教练员应避免“重最大力量、轻发力速度”“重专项力量、轻基础力量”“重前群力量、轻后群力量”“重爆发力、轻爆发耐力”“重上肢维度、轻上肢协调”的误区。

关键词:短跑;最大速度;基础力量;专项力量

中图分类号:G822.1 文献标识码:A 文章编号:1006-2076(2017)05-0086-08

Abstract:Specific strength level plays a very important role in sprint performance, but different phases in sprint require different specific strength. Among them, the movement speed of crouch start depends mainly on sprinters' starting strength, acceleration mainly on sprinters' maximal strength, maximum speed mainly on sprinters' reactive force, and speed endurance on sprinters' explosive endurance. Ballistic training, neuronal activation training, plyometric training and muscle endurance training are the most effective ways to develop sprinters' starting strength, maximal strength, reactive force and strength-endurance, respectively. In addition, hypertrophy training is the base of other strength training, core strength training is an efficient compensation of specific strength training, resisted and assisted training methods are the most effective ways to transfer of strength and power to sprint performance. In practice, coaches should try to avoid the wrong situations where too much value is placed on the maximal and the rate of force development ignored, or too much value placed on the strength of quadriceps femoris and the strength of hamstrings ignored, too much value placed on the general strength and the specific strength ignored, or too much value placed on the cross-sectional area of upper limbs and the coordination of upper limb ignored.

Key words: sprint; maximal speed; general strength; specific strength

短跑是一項在尽可能短的时间内跑完规定距离的运动,其运动表现主要取决于运动员的反应速度、肌肉类型、神经过程、短跑技术、身体形态、专项力量以及机体合成和利用能量的能力[1]。前期研究表明,短跑专项力量对短跑运动表现的贡献率约为85%[2]。可见,运动员的专项力量水平是决定短跑运动表现的关键因素。

多年来,我国的训练学专家和学者一直都非常重视短跑运动员的力量训练,并对此进行了大量的研究,这在一定程度上推动了我国短跑运动水平的发展。然而,当前的研究并未对短跑项目的专项力量需求和短跑不同专项力量的训练方法进行系统的阐述,力量训练中也出现了诸多误区,从而影响了力量训练的质量和效果。鉴于此,本研究围绕“短跑运动需要什么样的力量素质、如何发展不同性质的力量素质、如何避免力量训练中的常见误区”三个问题,对短跑力量训练进行了系统的思考与讨论,以期为短跑训练实践提供参考。

1 短跑运动的专项力量需求

“力量素质”是指人体神经肌肉系统在工作时克服或对抗阻力的能力。根据运动实践的需要,可将力量素质分为最大力量、快速力量、力量耐力和反应力量四类[3]。在短跑训练实践中,通常会根据速度节奏的变化特征,将短跑划分为起跑、加速、最大速度和降速四个阶段[4-5]。由于短跑不同阶段的生物力学特征和技术特点有所不同,因而对力量素质的需求也会存在显著差异。

1.1 起跑速度与启动力量endprint

一个爆炸式的起跑不仅可以让运动员获得一个较大的动作冲量和初速度,还可以让运动员在接下来的比赛中获得理想的速度节奏,进而提高整体运动表现[6]。田径竞赛规则规定,当运动员采用蹲踞式起跑进行比赛时,必须在绝对静止的状态下开始比赛。因此,从肌肉的收缩形式来看,蹲踞式起跑是一个纯粹的向心收缩过程。Mann等人[7]的研究表明,世界优秀短跑运动员(9.83~10.0 s)在进行蹲踞式起跑时的总蹬伸时间约为300 ms,但达到峰值力量的时间仅为50 ms。这就是说,短跑起跑时的动作冲量和初速度主要取决于运动员双脚蹬离起跑器动作前50 ms所爆发出的力量。在当前的运动训练理论中,将肌肉在向心收缩阶段前50 ms所爆发力出来的力量称之为“启动力量”,它属于“快速力量”的一种特殊形式[8]。

1.2 加速能力与最大力量

在短跑比赛中,加速阶段(0~30 m)的主要目的是让运动员获得一个尽可能大的水平加速度,为达到最大速度做准备[5]。研究表明,在世界级的100 m比赛中,当跑速低于9 m/s 时,步长的增加比步频增加更加有利于运动员获得更大的动作加速度[9]。从生物力学的角度而言,相对于直立姿势,前倾的身体姿势可以增加髋部伸肌(髂腰肌)和腿部前群(股直肌、股外肌、腓肠肌)参与收缩的比例(表1),并可以产生更大的水平冲量。同时,根据“时间-力量曲线”理论,触地时间越长,越有助于运动员发挥出最大力量[8]。因此,在短跑运动的加速阶段,运动员应尽量压低身体重心(45°~80°)和延长触地时间(120~250 ms)以增加步长和水平加速度。这就是说,运动员在加速阶段主要采用以髋部伸肌和腿部前群最大收缩为主的“蹬伸技术”。Triplett和Wislff等的研究表明,运动员1 RM的深蹲能力与10 m疾跑和30 m疾跑成绩的相关系数分别为0.94和0.71[10-11]。由此可见,加速阶段的运动表现主要取决于运动员的最大力量。

1.3 最大速度与反应力量

在短跑比赛中,最大速度阶段(30~80 m)的主要目的是充分利用加速阶段的速度惯性,通过增加步频和减少触地时间来提高跑的经济性,从而尽可能地延长最大速度阶段的距离[4]。从生物力学的角度而言,运动员的身体姿势由前倾逐渐恢复至正直意味着髋部伸肌和腿部前群参与收缩的比例下降,髋部屈肌(臀大肌)和股后肌群(股二头肌)参与收缩的比例上升(表1)[12];而相对较短的触地时间(80~100 ms)则意味着运动员已经没有足够的时间进行蹬伸,只能通过积极扒地驱动身体向前位移,这也是一个典型的拉长-缩短周期(Stretch-Shortening Cycle, SSC)。这就是说,运动员在最大速度阶段主要采用以髋部屈肌和股后肌群快速收缩为主的“扒地技术”。在运动训练中,常把SSC中的爆发力称之为“反应力量”。Mero等人[13]的研究表明,运动员的反应力量与最大速度呈高度正相关(r=0.77)。由此可见,最大速度阶段的运动表现主要取决于运动员的反应力量。

1.4 速度耐力与爆发耐力

由于最大速度阶段(30~80 m)和降速阶段(80~100 m)都属于途中跑阶段,因此,两者在短跑技术上并无显著差别,都是采用“扒地技术”。但在降速阶段,运动员的速度水平会出现大幅下降,其原因主要有两个:一是中枢神经系统疲劳,导致步频降低。二是磷酸原的耗竭和乳酸的堆积,导致能量供应速度减慢、肌肉收缩力量和速度下降[15]。在世界高水平男子100 m比赛中,运动员一般需要42~48步才能跑完全程,这就意味着,运动员的双腿在100 m比赛中分别需要进行21~24次的快速收缩才能完成比赛。在运动训练学中,常把肌肉长时间或连续多次克服阻力的能力称之“力量耐力”,而又可进一步把持续时间<30 s的力量耐力称之为“爆发耐力”[8]。由此可见,从力量的角度而言,降速阶段的运动表现主要取决于运动员的爆发耐力。

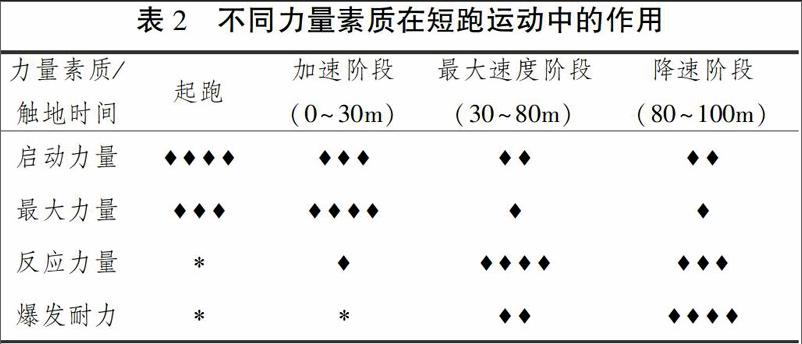

综上,不同力量素质在短跑运动的任何阶段都是同时发挥作用的,但其在短跑运动的不同段落所发挥的作用不同(表2)。其中,起跑时的起动速度主要取决于运动员的启动力量水平,加速能力主要取决于运动员的最大力量水平,最大速度能力主要取决于运动员的反应力量水平,速度耐力主要取决于运动员的爆发耐力水平。

2 不同力量素质的训练方法

从一般力量训练的范畴来看,肌肉力量的增加来自肌肉横断面积的增加、肌肉内协調能力的提高和神经支配肌肉工作能力的改善等三个方面[16-17]。但不同力量素质在短跑运动中所发挥的作用不同,而且它们的动作结构、动作时间、发力肌群和增长机制也都存在显著差异,因而需要运用不同的训练方法来发展不同的力量素质。

2.1 肌肉肥大训练

“肌肉横断面”是指肌肉中所有肌纤维横截面的总和。肌肉横断面积的增加,意味着肌纤维毛细血管开放密度的加大、肌结缔组织的增厚、高能化合物储备能力的增加,以及肌球蛋白含量的增多,从而提高了肌肉的质量和负力[18]。因此,发展肌肉的横断面积是进行其他力量训练的基础。

“肌肉肥大训练”是指运用较慢的动作速度克服中高强度阻力负荷从而增加肌肉横断面积的训练方法[19]。研究表明,65%~80% 1 RM强度、每组8~10次重复、每次课练习4~6组、组间间歇2~3 min是发展肌肉横断面积的理想训练负荷[19]。对于短跑运动员而言,肌肉肥大训练的主要目标是增加快肌纤维的横断面积和提高快肌纤维的质量,因此,只要能够有效地募集到快肌纤维并对其施加超负荷的刺激,就能够使肌肉的横断面积得到快速的增加。然而,在当前的短跑训练实践中仍有不少教练员和运动员担心肌肉肥大训练会降低肌肉的收缩速度。因为曾有研究报道,重负荷抗阻力量训练可能会导致人类骨骼肌II型肌纤维的亚类向I型肌纤维转化[20]。但据笔者所知,迄今为止尚无研究证实,肌肉肥大训练使人类骨骼肌II型肌纤维与I型肌纤维之间的比例出现了变化。值得注意的是,短跑运动员进行肌肉肥大训练的比例应该得到限制,与此同时,肌肉肥大训练还必须与超等长训练相结合,即在重抗阻力量练习后紧接着进行超等长练习,这也正是当前国际体能界所推崇的“复合式训练法”[21]。由于肌肉肥大训练的主要目标是增加肌肉的横断面积,因此多数教练员会将其安排在一般准备期内进行,并将其视为一种提高肌肉质量的训练方法安排在神经元激活(最大力量)训练和肌肉收缩速度训练(启动力量和反应力量)之前进行[22]。endprint

2.2 最大力量训练

“最大力量”是指肌肉通过最大随意收缩克服阻力时所表现出来的最高力值,其受到诸多因素的影响,其中,高阶运动单位的募集能力、神经冲动的发射频率和肌肉的同步收缩能力是影响肌肉最大力量的三大因素[23]。

“神经元激活训练”是指运用极其短促和快速的动作克服近最大强度的阻力负荷从而提高神经支配肌肉工作能力的训练方法[23]。由于重负荷抗阻练习有助于募集到高阶运动单位参与收缩、迫使运动神经元长时间地发射高频神经冲动和保证所有能够被自主激活的运动单位的同步化收缩[22],因此,神经元激活训练是发展运动员最大力量的主要方法。研究认为,90%~100%1 RM强度、每组练习重复1~3次、每次课练习3~5组、组间间歇3~5 min是发展最大力量的理想负荷。值得注意的是,为了强化神经冲动的传导速度,短跑运动员应在体能充沛的情况下以“慢下-快上”的动作节奏完成练习,因为“慢下”的节奏有利于募集到更多的运动单位参与收缩,且也符合短跑运动制动阶段的力学特征,而“快上”的节奏则能够有效地防止肌肉收缩速度的变慢。另外,鉴于肌肉收缩速度在短跑运动中的极端重要性,在进行神经元激活训练后必须进行或必须与超等长训练相结合,也只有这样才能防止肌肉收缩速度的降低。前期研究表明,重负荷抗阻练习与超等长练习的组合训练可以有效地提高非最大负荷下技术性动作的发力速度[24]。在短跑训练实践中,教练员通常会将神经元激活训练安排在一般准备期的肌肉肥大训练之后、反应力量训练之前进行[25]。[JP]

2.3 启动力量训练

“启动力量”也常被称为“启动快速力量”,它属于快速力量或爆发力的一个子类[3]。“启动力量”是指肌肉在向心收缩阶段前50 ms所爆发出的力量,短跑运动员起跑时所需要的专项力量正是属于此类。启动力量的大小主要取决于肌肉在动作开始阶段自主募集运动单位的能力,即肌肉内的协调能力[8]。

“末端释放训练”是指在整个训练动作范围内运动员迅速克服自身体重或额外负重,直至在动作末端将整个身体或额外负重释放的爆发力训练方法[26]。在短跑力量訓练实践中,教练员主要通过前抛实心球、立定跳远和杠铃负重跳等末端释放训练来发展运动员的启动力量。其中,前抛实心球是近年来新兴的一种针对短跑启动力量训练的方法。其动作要领是:运动员双手捧实心球于腹前按站立式起跑姿势站立,然后双脚同时发力蹬离地面,并顺势将实心球用力向前上方抛出,实心球的重量一般为8~15 LB,每次课进行6~10次练习;在运用立定跳远发展运动员的启动力量时,运动员每次练习都应要求尽可能地达到最大强度,每次课一般安排 4~6次立定跳远练习;用于发展启动力量的杠铃负重跳强度通常为60%~80%1 RM、每组练习重复3~4次、每次训练课安排2~3组练习。值得注意的是,为了保证神经-肌肉系统的兴奋性,上述练习的间歇时间应以不降低动作速度为原则,组间间歇时间应以机体完全恢复为原则。另外,无论采用哪种训练方法发展运动员的启动力量,都应强调达到最大力值的速度,并尽可能地将这种速度保持至动作结束。通常情况下,教练员会将启动力量训练视为一种提高短跑专项能力的训练安排在专项准备期和赛前直接准备期内进行。

2.4 反应力量训练

“反应力量”是指肌肉在由离心式拉长到向心式收缩时利用肌肉中弹性能量的储存与释放,以及神经反射性募集所爆发出的力量。根据SSC的长短,可将反应力量细分为短程式反应力量(SSC<150 ms)和长程式反应力量(≥150 ms)两种[27]。值得注意的是,反应力量并非离心收缩动作与向心收缩动作的简单组合,而是多种机制精密交互作用的结果[22],这也正是反应力量与速度力量的根本区别。

“超等长训练”是指通过对肌肉进行快速动力性牵拉从而使肌肉产生爆发性收缩力量的训练方法[28]。在短跑训练实践中,教练员主要通过跨步跳、单足跳和跳深等超等长练习来发展运动员的反应力量[27]。其中,跨步跳和单足跳的力学特征(SSC≥150 ms)与短跑加速阶段的力学特(120~250 ms)较为相似,因此,跨步跳和单足跳练习是发展运动员加速阶段专项力量的主要手段;跳深的力学特征(SSC<150 ms)与短跑途中跑阶段的力学特征(80~120 ms)非常接近,因此,跳深练习是发展运动员途中跑阶段专项力量的主要手段。值得注意的是,为了防止冲击力过大造成触地时间过长,跳深的高度应以“触地时运动员的脚跟不接触地面”为原则进行设置[22];其次,跳箱之间的间距应尽量接近于短跑运动员的步长,因为这样有利于产生与跑动时生物力学特征相似的反应力量训练效果;第三,长期进行由同一高度跳箱组成的跳深练习容易造成动力定型,因此建议跳深练习由高低不同的跳箱组合而成。研究表明,在肌肉肥大训练或神经元激活训练后紧接着进行超等长训练将有助于获得更为理想的超等长训练效果[25]。在短跑训练实践中,超等长训练既可以安排在一般准备期内进行,也可以安排在专项准备期内进行,但由于其对肌肉的刺激较深,在赛前直接准备期内不宜进行过多的超等长练习。

2.5 爆发耐力训练

“力量耐力”是指肌肉长时间或连续多次克服阻力的能力。根据运动专项的持续时间,可将力量耐力分为爆发耐力(<30 s)、短时间肌肉耐力(30 s~2 min)、中时间肌肉耐力(2~8 min)、长时间肌肉耐力(≥8 min)四种[8],可见,短跑运动中所需的力量耐力属于“爆发耐力”。

尽管当前关于力量耐力增长的生理机制尚不完全明确,但在短跑力量训练实践中,教练员主要通过低强度抗阻训练来发展运动员的爆发耐力和肌肉无氧代谢能力。常用的训练模式主要有两种:第一种是“40%~70%1 RM强度+20次以上重复+3~5组练习”的杠铃负重训练[23];第二种是“30%~40%1 RM强度+30次以上重复+4~6组练习”的杠铃负重训练[29]。我国著名短跑教练李庆认为,短跑运动员在进行爆发耐力训练时应尽可能地加快每次练习的动作速度,并保证每次重复的动作强度,以募集尽可能多的快肌纤维参与运动。与此同时,应尽可能地缩短每次练习之间的间歇时间,保证重复动作之间无间歇,组间间歇应少于2 min。因为这样的动作节奏既能保证练习时的力量输出速率,又能发展运动员多次克服阻力的能力,更为重要的是,能有效地避免II型肌纤维向I型肌纤维转化的可能。在短跑训练实践中,爆发耐力训练被视为一种专项力量训练,通常被教练员安排在专项准备期的前期进行。endprint

2.6 核心力量训练

“核心力量”是指附着在人体核心部位(腰椎-骨盆-髋关节)的肌肉和韧带在神经支配下收缩所产生的力量。在竞技运动中,核心力量主要扮演着稳定人体核心部位、控制身体重心、传递上下肢力量的角色[30]。研究表明,强大的核心力量可以减少短跑运动员摆动腿股后肌群在高速跑腾空阶段的放电量,这不仅可以节省跑动过程中的能量消耗,还可以提高下一个跑动周期中的力量输出效率,从而提高短跑运动表现[31]。[JP]

由于传统力量训练的主要目标是发展运动员四肢和躯干的大肌肉群,而对运动员核心部位深层小肌群的刺激不足,因此,短跑运动员需要通过专门性的核心力量训练手段来弥补传统力量训练对核心肌群的刺激不足。在短跑训练实践中,教练员主要通过稳定或非稳定状态下的支撑和悬吊类训练来发展运动员的核心力量,每个动作的练习时间约为30~45 s、每次训练课安排6~8个练习动作,训练频率为每周1~2次。根据练习动作的难易程度,核心力量训练可分为:稳定状态下的静力性练习、稳定状态下的非负荷运动、非稳定状态下的静力性动作、非稳定状态下克服自身阻力的运动、非稳定状态下自由力量练习、非稳定下核心爆发力练习和稳定下核心专项力量练习七个等级[31]。教练员应随着运动员核心力量的增加逐级增加核心力量练习动作的难度。通常情况下,教练员会将核心力量训练安排在准备活动后、专项练习前进行,并将其贯穿于整个训练周期[31]。

2.7 阻力跑与助力跑训练

在短跑训练实践中,为了实现力量素质向运动表现的有效转化,就需要进行一些既包含有专项跑的成分、又包含有力量训练成分的力量训练。为此,澳大利亚著名短跑教练兼生物力学专家Hensley于20世纪50年代中期创造了“阻力跑和助力跑”训练法[32]。

阻力跑训练(<100%Vmax)是指运动员在克服或对抗一定外部阻力的条件下进行速度训练的一种练习方法,其主要目的是通过增加运动员髋部和腿部伸肌群的力量输出速率以及加大摆臂幅度来提高运动员的加速能力(0~30 m),常用的阻力跑训练手段包括上坡跑、拖拽跑、负重跑、水中泡、沙地跑等。研究表明,上坡跑的倾斜率接近3°、拖拽跑的负荷接近13%体重、负重跑的负荷接近15%体重、练习距离为40~60 m是理想的阻力跑负荷参数。助力跑训练(>100%Vmax)是通过对运动员施加一定的外部助力使其达到或超过最大跑速的训练方法,其主要目的是指通过增加运动员中枢神经系统的灵活性和优化触地时的地反力来提高运动员的整体速度表现[33],常用的助力跑训练手段包括下坡跑、牵引跑和高速跑步机等。研究表明,牵引跑的负荷接近106%Vmax、下坡跑的倾斜率接近5°、练习距离为60~80 m是理想的助力跑负荷参数。由于阻力跑或助力跑的主要目的是实现力量素质向运动表现的转化,因此,多数教练员会将其安排在专项准备期或赛前直接准备期内进行。

综上,发展不同力量素质的训练方法存在显著差异,其中,末端释放训练、神经元激活训练、超等长训练和肌肉耐力训练分别是发展启动力量、最大力量、反应力量和爆发耐力的有效方法。肌肉肥大训练是进行其他力量训练的基础,核心力量训练是对传统力量训练的有效补充,阻力跑和助力跑训练是实现力量素质向运动表现转化的有效途径。

3 短跑力量训练中的常见误区

科学的训练理念主要源自教练员对专項特征的准确把握和训练方法的正确理解。近年来,我国短跑教练员对短跑专项特征的把握和短跑不同力量训练方法的理解都有了显著的提升。令人遗憾的是,在当前的短跑力量训练实践中仍存在着不少误区,亟待厘清。

3.1 重最大力量训练,轻发力速度训练

过分地追求力量的“大”、忽视力量的“快”是我国短跑力量训练实践中最为常见的误区。据笔者所知,我国有相当一部分短跑教练员会把杠铃深蹲力量作为评价运动员专项力量水平的重要或唯一标准,而对力量训练时的发力速度有所忽视。

在力量训练中,肌肉的收缩力量会随阻力负荷的增加而增加,但与此同时,肌肉的收缩速度也随之下降[34]。这就意味着,不同负荷的抗阻练习会对“力量-速度曲线”产生不同的影响。Hakkinen等人[35]的研究表明,重抗阻力量训练(85%~100% 1 RM)对肌肉收缩力量的增加幅度明显大于对肌肉收缩速度的增加幅度(图1-A),而轻抗阻力量训练(40%~60% 1 RM)对肌肉收缩速度的增加幅度明显大于肌肉收缩力量的增加幅度(图1-B);另外,不同负荷的抗阻力量训练也会对“力量-时间曲线”产生不同的影响,即重抗阻力量训练的主要作用是增加发力时间≥150 ms的力量(图2-A),而轻负荷抗阻力量训练的主要作用是增加发力时间<150 ms的力量(图2-B)。在短跑运动中,优秀短跑运动员在加速阶段的SSC约为120~250 ms,途中跑的SSC约为80~120 ms[7],而运动员在进行最大负荷抗阻训练时所需的发力时间一般>300 ms。可见,最大负荷的抗阻训练并完全不符合短跑运动的专项特征。因此,在短跑力量训练中,教练员不应过分追求力量的“大”,而应重视力量训练时的发力速度,不可本末倒置。

3.2 重基础力量训练,轻专项力量训练

[JP3]就短跑项目而言,通常将发展运动员肌肉横断面积和最大力量的训练称之为“基础力量训练”,而将发展运动员启动力量、反应力量和爆发耐力的训练称之为“专项力量训练”。在我国的短跑训练实践中,杠铃半或全蹲、负重提踵、负重纵跳、高翻、抓举等发展运动员肌肉横断面积和最大力量的训练比重非常高,而跳深、跨步跳、立定跳远、前抛实心球等启动力量和反应力量的训练比重则相对较低。这就是说,我国短跑训练实践中存在“重基础力量训练,轻专项力量训练”的倾向。[JP]

毋庸置疑,基础力量训练具有提高运动员肌肉质量、改善肌力失衡、减少运动损伤和提高核心稳定性方面的作用[36]。另外,短跑属于典型的多关节运动,力量的输出需要多关节的几块肌肉或几个肌群的协同收缩,力量输出的大小则依赖于主动肌、对抗肌和协同肌之间的相互作用,以及相关肌群被神经系统激活的程度。因此,短跑运动员不得不部分地以快肌纤维的选择性肥大和神经系统的专门性适应为目标[22]。然而,在基础力量训练中,运动员所有练习都是在稳定状态下完成的,而在短跑运动实践中运动员却始终处于非稳定状态。此外,基础力量练习的动作结构、发力速度、发力时间等也与短跑专项技术相去甚远。反观专项力量训练,它们的动作结构、发力速度、供能特点和心理负荷都更接近于短跑专项运动技术的要求,因此,专项力量训练是成为提高短跑运动表现的核心环节。值得注意的是,也不能将力量训练过度专项化,因为过多的专项力量训练可能会导致肌力的失衡、运动损伤率的增加、枯燥感的出现等问题[36]。综上,发展基础力量是进行专项力量训练的基础,发展专项力量是提高短跑运动表现的核心环节。endprint

3.3 重爆发力训练,轻爆发耐力训练

在运动训练理论中,通常把短跑视为一项典型的“快速力量性”项目。在这种认识背景下,我国有不少教练员在短跑训练实践中将力量训练的重点放在了快速力量和反应力量训练方面,而对运动员的力量耐力训练有所忽视。

通常情况下,教练员在设计短跑力量或爆发力训练时,每组练习的重复次数仅为3~8次,而在世界高水平的男子100 m比赛中,运动员的双腿分别需要进行21~24次最大收缩才能完成比赛,当然200 m或400 m比赛对运动员爆发耐力的要求就更高了。很显然,我国短跑力量或爆发力训练目标与短跑运动降速阶段的专项特征不相符,这一现状也与我国高水平短跑运动员速度耐力水平较差的现状相吻合。前期研究表明,在男子100 m比赛的降速阶段(80~100 m),我國优秀短跑运动员(10.25~10.53 s)的降速幅度为7.54%,而世界优秀短跑运动员(9.83~9.95 s)的降速幅度仅为3.25%[4]。可见,与世界优秀短跑运动员相比,我国优秀短跑运动员的速度耐力水平较差,而速度耐力主要取决于运动员的爆发耐力。因此,在短跑训练实践中,教练员应在重视运动员爆发力训练的同时,适当增加爆发耐力训练的比例。

3.4 重前群力量训练,轻后群力量训练

尽管“髋动力”和“后扒式”短跑技术理念已经得到了短跑领域的广泛认同,但由于受“屈蹬式”短跑技术理念的长期影响,在我国短跑训练实践中仍有不少教练员异常重视髋部伸肌和腿部伸肌群的力量训练,而对髋部屈肌和股后肌群的力量训练有所忽视。也正是这种理念的盛行,造成了我国部分短跑运动员的股四头肌非常发达、股后肌群薄弱、前群-后群肌力失衡的现状。

毋庸置疑,腿部前群的力量在短跑表现中发挥着非常重要的作用,但强而有力的股后肌群力量对短跑运动表现的作用也不容忽视。研究表明,在短跑运动的加速阶段,运动表现主要取决于运动员髋部伸肌和腿部前群的最大收缩,但在进入到途中跑阶段后,髋部屈肌和股后肌群的力量就成了运动表现的决定性因素[37]。研究表明,世界优秀短跑运动员最大等速股四头肌力量(伸膝)与最大等速腘绳肌力量(屈膝)之间的比例约为1[KG-*3]∶[KG-*3]1,而一般短跑运动员最大等速伸膝与屈膝的肌力比仅为1[KG-*3]∶[KG-*3]0.6~0.7[38]。也就是说,短跑运动员的水平越高,其前群与后群的肌力比越小,说明他们越重视股后肌群的力量训练;另外,在短跑运动拉长-缩短周期的离心阶段,支撑腿股后肌群所承受的地反力是体重的数倍,在此阶段运动员的股后肌群非常容易拉伤[39]。研究表明,前-后群肌力失衡所导致的肌肉间协调能力的降低是增加运动员股后肌群拉伤率的重要原因[40]。综上,在短跑力量训练实践中,前群力量和后群力量都应得到足够的重视,不可偏废。

3.5 重上肢的维度训练,轻上肢的协调训练

多年来,上肢强壮的黑色人种选手一直统治着短跑领域,这让我国部分短跑教练员形成了一种错误的理念——上肢越强壮,摆臂越有力,摆臂的幅度就会越大,摆动的频率也会越快,进而有利于短跑运动表现的提高。据此,不少短跑教练员在训练实践中悄然增加了卧推、高翻、抓举等上肢力量的训练比例。

研究表明,一个强有力的摆臂动作可以在加速阶段的每个单步时给运动员提供一个轻微的垂直分量,从而有助于运动员克服地球引力,增加向前的驱动力[41]。但著名短跑生物力学家Mann等人的研究表明,上肢力量与短跑运动表现并不具有显著相关性,因为在一个连续的SSC中,驱动人体向前位移的力量主要来自于运动员的下肢,而非上肢,而且任何人上肢的摆动频率都要远高于下肢,因此,摆臂力量的增加并不能显著增加运动员的步长和步频[7]。必须强调的是,肌肉的维度与肌肉间的协调性呈高度负相关性[42],黄色人种的协调性天生就不如黑色人种[43],若将黄色人种运动员也练成“肌肉男”,这不仅不能提高短跑运动表现,反而可能会因肌群间协调性的降低而导致运动表现的下降。当然,上肢也不能成为运动员疲劳状态下的消极因素,更何况,协调的摆臂动作还可以有效地提高短跑运动的经济性[44]。综上,对于短跑运动员而言,上肢力量训练的重点在于摆臂的协调性和持久力,而非肌肉的维度或绝对力量。实践经验表明,30 s左右的“抡绳摆臂”练习能够有效地发展运动员摆臂时的协调性和持久性。

4 结语

运动员的专项力量水平是决定短跑运动表现的关键因素,但短跑运动的不同阶段对专项力量素质的需求不同,教练员需要采用不同的训练方法来发展不同的专项力量素质。值得注意的是,无论进行何种专项力量训练,教练员应注意运动员上肢与下肢肌力的平衡、躯干与四肢肌力的平衡、左侧与右侧肌力的平衡、前群与后群肌力的平衡,因为协调的技术动作既是防止运动损伤的重要基础,也是提高短跑经济性的重要途径。此外,力量与技术是不可分割的整体,不能抛开技术谈力量,更不能抛开力量谈技术,因此,教练员应根据短跑技术的动作结构来设计专项力量训练手段。然而,无论专项化程度多高的力量训练手段都会与短跑运动训练实践的需要存在一定的差距,这就意味着,任何力量练习都会对短跑技术的动作结构造成一定程度上的破坏。正如AP训练专家所说,当我们训练肌肉时,将可能忘记动作,但当我们训练动作时,将不会忘记肌肉。因此,在力量训练实践中教练员应重视力量训练与跑的专项练习相结合。

参考文献:[HJ1.45mm]

[1]Majumdar A, Robergs R. The science of speed: Determinants of performance in the 100 m sprint[J]. International Journal of Sports Science and Coaching,2011, 6(3): 479-494.

[2]Faccioni A. Modern Speed Training[D]. Coaching degree at the University of Canberra, 2003.endprint

[3]陳小平. 力量训练的发展动向与趋势[J]. 体育科学,2004, 24(9): 36-40.

[JP3][4]姜自立,李庆. 现代男子 100 m 速度节奏特征的多维分析及其对训练的启示[J]. 山东体育学院学报,2015, 31(3): 98-104.[JP]

[5]姜自立,李庆,曹人天. 对现代短跑技术若干问题的重新审视[J]. 体育学刊,2016, 23(4): 1-6.

[6]Mero A, Kuitunen S, Harland M, et al. Effects of muscle–tendon length on joint moment and power during sprint starts[J]. Journal of Sports Sciences,2006, 24(2): 165-173.

[7]Mann R. The mechanics of sprinting and hurdling[M]. CreateSpace, 2011.

[8]Bompa T, Buzzichelli C. Periodization Training for Sports, 3E[M]. Human Kinetics, 2015.

[9]Hgberg P. Length of stride, stride frequency,“flight” period and maximum distance between the feet during running with different speeds[J]. Arbeitsphysiologie,1952, 14(6): 431-436.

[10]Triplett N T, Erickson T M, Mcbride J M. Power Associations With Running Speed[J]. Strength & Conditioning Journal,2012, 34(6): 29-33.

[11]Wislff U, Castagna C, Helgerud J, et al. Strong correlation of maximal squat strength with sprint performance and vertical jump height in elite soccer players[J]. British journal of sports medicine,2004, 38(3): 285-288.

[12]李庆,宋华勋. 短跑运动员腿部屈伸肌在不同短跑运动阶段中的作用和协调用力的时序模型[C]. 中华人民共和国第十届运动会科学大会论文摘要汇编, 2005.

[13]Mero A, Luhtanen P, Viitasalo J T, et al. Relationships between the maximal running velocity, muscle fiber characteristics, force production and force relaxation of sprinters[J]. Scand J Sports Sci,1981, 3(1): 16-22.

[14] Young W, Benton D, John Pryor M. Resistance training for short sprints and maximum-speed sprints.[J]. Strength & Conditioning Journal,2001, 23(2): 7-13.

[15]姜自立,李庆. 高水平短跑运动员速度耐力训练特征探究[J]. 沈阳体育学院学报,2016, 35(3): 101-107.

[16]Sale D G. Neural adaptation to strength training[J]. Strength and Power in Sport, Second Edition,2008: 281-314.

[17]Behm D G. Neuromuscular implications and applications of resistance training.[J]. The Journal of Strength & Conditioning Research,1995, 9(4): 264-274.

[18] Kenney W L, Wilmore J,Costill D. Physiology of Sport and Exercise 6th Edition[M]. Human kinetics, 2015.

[JP3][19] P S, M K, E F. Designing resistance trainingprogrammes to enhance muscular fitness[J]. Sports medicine,2005, 35(10): 841-851.[JP]

[20]Abernethy P J, Jürime J, Logan P A, et al. Acute and chronic response of skeletal muscle to resistance exercise[J]. Sports Medicine,1994, 17(1): 22-38.

[21]Ebben W P, Watts P B. A Review of Combined Weight Training and Plyometric Training Modes: Complex Training.[J]. Strength & Conditioning Journal,1998, 20(5): 18-27.endprint

[22]Delecluse C. Influence of strength training on sprint running performance[J]. Sports Medicine,1997, 24(3): 147-156.

[23]Zatsiorsky V M, Kraemer W J. Science and practice of strength training[M]. Human Kinetics, 2006.

[24]Voigt M, Klausen K. Changes in muscle strength and speed of an unloaded movement after various training programmes[J]. European journal of applied physiology and occupational physiology,1990, 60(5): 370-376.

[25]李山. 短跑運动员专项力量分期训练研究[J]. 沈阳体育学院学报,2007, 26(2): 1-3.

[26]王锋,李成梁,王新雷,等. 论末端释放训练及其在竞技体育中的应用[J]. 体育科学,2015(4): 82-90.

[27]陈小平. 反应力量和反应力量的训练[J]. 体育科学,2001, 21(5): 36-39.

[28]罗炯. 超等长练习机制与跳深训练法研究述评[J]. 天津体育学院学报,2005, 20(2): 21-23.

[29]Quinn E. What Is Muscular Endurance?[EB/0L].[2016-04-26]. http://sportsmedicine.about.com/od/glossary/g/MuscleEndur_def.htm.

[30]黎涌明,于洪军,资薇,等. 论核心力量及其在竞技体育中的训练——起源· 问题· 发展[J]. 体育科学,2008, 28(4): 19-29.

[31]李春雷,夏吉祥. 田径核心力量训练研究[J]. 北京体育大学学报,2009, 32(4): 108-112.

[32]Schiffer J. Training to overcome the speed plateau [J]. Focus on the Sprints,2011, 26(1): 7-11.

[33]姜自立,李庆. 阻力跑和助力跑在速度训练中的应用研究进展[J]. 山东体育学院学报,2015, 31(6): 87-91.

[34]Jorgensen T B. Strength Training for Sport[J]. Medicine & Science in Sports & Exercise,2002, 34(9): 1538.

[JP3][35]Hakkinen K. Training-specific characteristics of neuromuscular performance[J]. Strength training for sport,2002, 38(2): 20-36.[JP]

[36] Young W B. Transfer of strength and power training to sports performance[J]. International journal of sports physiology and performance,2006, 1(2): 74-82.

[37]Hamner S R, Seth A, Delp S L. Muscle contributions to propulsion and support during running[J]. Journal of biomechanics,2010, 43(14): 2709-2716.

[JP3][38]Aagaard P, Simonsen E B, Magnusson S P, et al. A new concept for isokinetic hamstring: quadriceps muscle strength ratio[J]. The American Journal of Sports Medicine,1998, 26(2): 231-237.[JP]

[39]魏书涛,刘宇,钟运健,等. 短跑支撑期股后肌损伤的动力学分析[J]. 中国运动医学杂志,2009, 28(6): 639-643.

[40]Slobounov S M. Injuries in athletics: Causes and consequences[M]. Springer Science & Business Media, 2008.

[41]Slawinski J, Bonnefoy A, Levêque J, et al. Kinematic and kinetic comparisons of elite and well-trained sprinters during sprint start[J]. The Journal of Strength & Conditioning Research,2010, 24(4): 896-905.

[42]Rutherford O M. Muscular coordination and strength training[J]. Sports Medicine,1988, 5(3): 196-202.

[43] Collins M. Genetics and sports[M].Karger Basel, 2009.

[44]Geyer H, Seyfarth A, Blickhan R. Compliant leg behaviour explains basic dynamics of walking and running[J]. Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences,2006, 273(1603): 2861-2867.endprint