张国伟跳高技术的运动生物力学分析

2017-11-10孙丽娜BingYu沈培鑫

孙丽娜+Bing+Yu+沈培鑫

摘 要:通过两台摄像机拍摄我国优秀跳高运动员张国伟一次训练课中试跳三个不同高度[2.10 米(4 次试跳)、2.15 米(5 次试跳)和 2.20 米(5 次试跳)]助跑最后一步、起跳和过杆的过程,将其14次运动学参数与 9 名美国优秀男子跳高运动员 25 次试跳的数据进行对比。张国伟跳高技术特点表现为:1)助跑最后两步弧度较小接近直线;2)助跑时重心比较高,最后一步落地时重心较高;3)起跳点距离横杆过近造成最大过杆高度远在横杆后面;4)助跑最后一步方向不稳定造成起跳时垂直于横杆的起跳水平速度不稳定,因而实际过杆高度不稳定;5)腾空后背弓不够造成最大过杆高度远低于重心最大高度。

关键词:男子跳高;张国伟;生物力学;技术分析

中图分类号:G804.6;G823.1 文献标识码:A 文章编号:1006-2076(2017)05-0061-06

Abstract:Through two cameras, we shoot the process of Chinese elite high-jump athlete Zhang Guo-wei trial jump of three different heights [2.10 m (for 4 trial jumps), 2.15 m (for 5 trial jumps), and 2.20 m (for 5 trial jumps)] in a training class, including the whole course of last step of run-up to take off and then over the bar, then compares the 14 kinematic parameters with the 25 trial jumps data of nine elite male American high-jump athletes. We found Zhang's features are: 1) The radian of his last two steps of run-up is smaller, close to straight line; 2) The center of gravity is relatively high when he did the run-up, so when he landed the last step, the center of gravity is higher too; 3) The take off point is too close to the bar, therefor the maximum over-bar height was far behind the bar; 4) The instability direction of his final step of run-up caused the instability of his vertical take-off speed, result in instability over-bar height; 5) Leap back arch being not small enough caused the maximum over-bar height much lower than the maximum height of the center of gravity.

Key words:men's high-jump; Zhang Guo-wei; biomechanics; technique analysis

男子跳高曾是我國的优势田径项目,自上世纪90年代初随着朱建华等一批优秀跳高名将退役后,我国跳高运动一度出现停滞不前的局面。近年来伴随着张国伟等一批新兴运动员的崛起,我国的跳高运动出现了转机。为了更好地发展跳高项目,必须深入研究我国优秀跳高运动员的跳高技术、跳高特点,并与世界顶尖级跳高运动员对比,找出我国优秀运动员跳高技术上存在的不足并分析产生差距的原因,从而进行针对性专项训练,以尽快提高男子跳高水平。

1 研究对象及方法

1.1 研究对象 我国优秀跳高运动员,2016里约奥运会中国国家田径队成员张国伟,身高 1.95 米,体重 78 千克。比较对象:9 名美国优秀男子跳高运动员,平均身高 1.90±0.26 米,平均体重 78.8 ±10.22千克。

1.2 研究方法

1.2.1 影像拍摄 采用两台定位摄像机(SONY-1000E)进行定量录像拍摄。将一台摄像机设置在横杆前方与横杆垂直的方向,另一台摄像机设置在横杆的左侧与横杆平行的方向。拍摄助跑最后一步和起跳过杆的全过程。在拍摄的过程中,摄像机的拍摄频率为50 赫兹。

拍摄时,选取了张国伟跳跃高度为2.1米、2.15米及2.20米时的跳跃动作,每个高度拍摄5次,共拍摄跳跃动作15次,其中有效动作14次。在其跳跃2.10米时,由于横杆前方的摄像机出现数据异常,放弃了动作分析1次。

1.2.2 影像解析 使用Vicon nexus1.7软件对采集的运动学数据进行解析处理。

1.2.3 数理统计 使用SPSS for windows 10.0 统计软件进行数理统计分析。使用线性回归(Linear regression analyses)来确定自变量与因变量之间的相关关系,回归模型为:y=a 0+Rx 11+e o其中,y为因变量数值,x为自变量数值,R为相关系数,a o为截距,e为误差。

2 研究结果与分析

2.1 助跑最后一步技术特征分析endprint

2.1.1 助跑最后一步助跑速度

助跑的目的是将水平速度最大限度地转换为起跳垂直速度,而跳高技术的关键在于起跳技术,起跳技术受助跑的影响。背越式助跑的最后一步被确定为“摆动腿着地期间至起跳腿着地瞬间”[1],助跑最后一步处于助跑向起跳过渡的阶段,起着“纽带”作用[2]。有研究表明,助跑速度每提高0.1米/秒,在起跳时对地面的作用力增加12~16 千克[3]。肌肉的快速收缩牵拉及其牵拉的强度决定了肌张力的大小。故加快助跑速度,缩短起跳时间,使肌肉快速收缩发挥出更大的力量[3]。所以必须保持较高的助跑水平速度以保证起跳时获得较高的垂直速度。表1数据显示,本次测试中张国伟的最后一步助跑速度的平均值为7.41 米/秒,最大值为7.68 米/秒,最小值为6.91 米/秒。美国跳高運动员最后一步助跑速度的平均值为7.52 米/秒,最大值为8.00米/秒,最小值为 6.90 米/秒。二者均值差异0.11米/秒,没有明显差异,虽然张国伟最后一步助跑速度偏低,可能影响起跳后的垂直速度,但没有数据表明张国伟现在应该提高助跑速度。

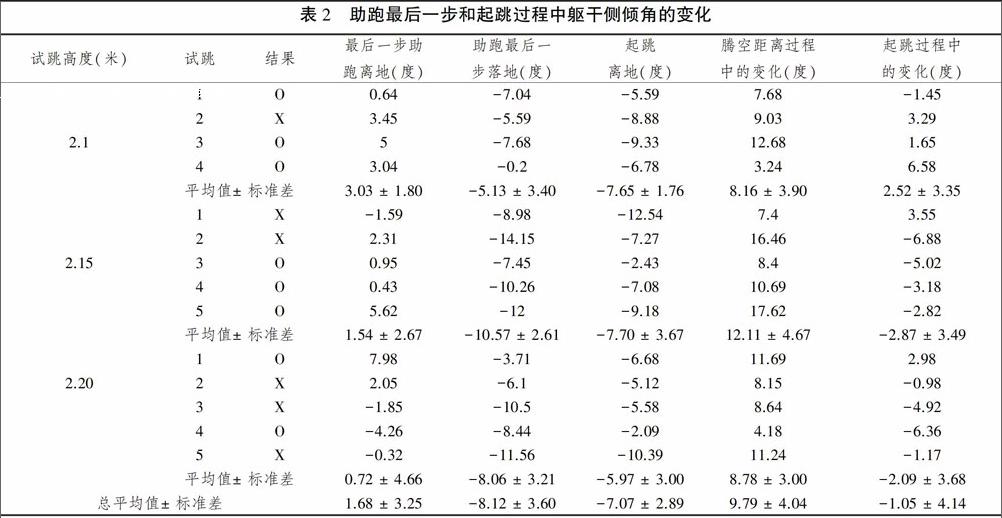

2.1.2 助跑最后一步落地时躯干侧倾角

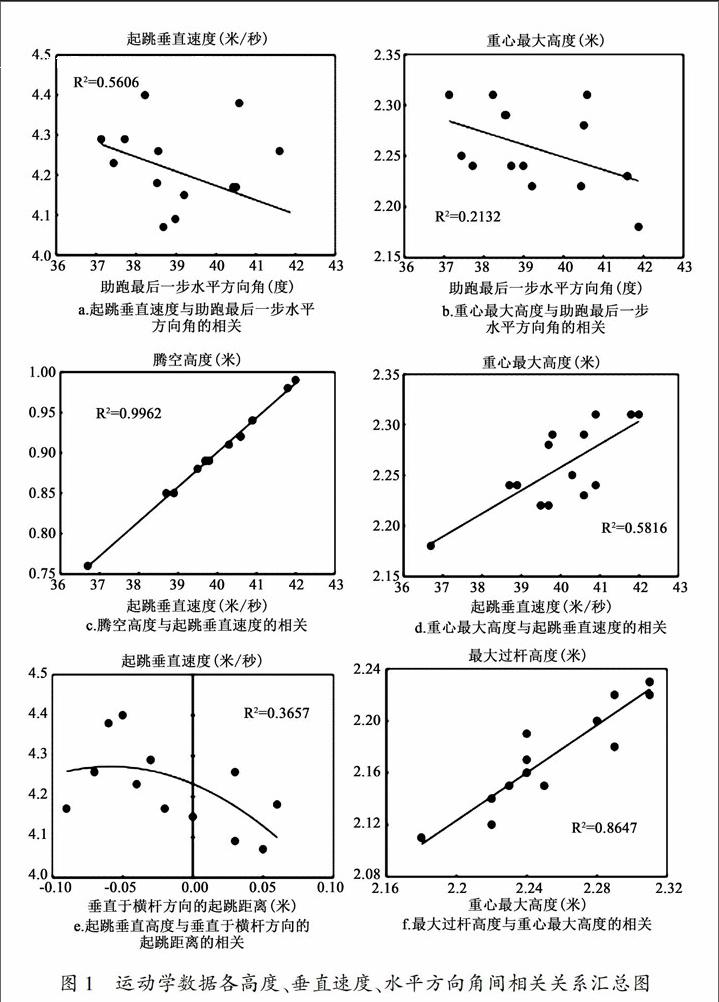

由于弧形助跑过程中产生离心力,人体为了克服离心力的作用,保持起跳时的平衡,助跑时身体必须向内倾斜,这不仅有利于提高起跳速度,保证起跳腿的最大蹬伸,还有利于身体的绕轴旋转[4]。当身体趋于内倾时,重心自然随着身体内倾的方向向下移动[5],减少了起跳瞬间的能量损失,利于助跑水平速度最大限度地转换为起跳垂直速度。助跑最后一步落地时躯干侧倾角作为评价运动员助跑技术的指标之一[6],其大小直接影响起跳和过杆的效果。如表2所示,本次测试中张国伟最后一步助跑落地时躯干侧倾角平均为8度,最大14度,最小0 度。而美国优秀运动员最后一步助跑落地时躯体侧倾角平均为17度,最大28度,最小为3度。与这些美国优秀运动员相比,张国伟助跑最后一步落地时躯干侧倾角明显偏小。助跑最后一步落地时躯干的侧倾角与助跑最后两步的方向有关。助跑最后两步的方向越接近于直线,躯干的侧倾角就越小。因此,张国伟躯干侧倾角偏小可能意味着他最后两步助跑弧度比较小,更接近于直线。当出现直线助跑或者折线助跑时,不但影响助跑的速度和节奏,还容易形成直腿摆动和旋风摆腿,影响后续动作的完成[4]。腾起角是运动员起跳蹬离地面瞬间,身体重心的腾起方向与水平线之间的夹角[7]。据表1的数据分析,张国伟的腾起角与起跳垂直速度和重心最大高度有一定关系,如图1a和图1b。虽然相关度不是很高,但我们的生物力学数据表明这一夹角越小,越有利于张国伟获得起跳垂直速度和重心最大高度,这在一定程度上提示张国伟应该增加最后两步助跑的弧度。

2.2 起跳阶段技术特征分析

2.2.1 身体重心腾空高度

身体重心腾空高度在很大程度上决定跳高的成绩[8],起跳垂直速度是影响腾空高度的主要因素。起跳过程中身体重心腾空高度与起跳离地瞬间的垂直速度成正比[6]。张国伟在本次测试14 次试跳中的起跳垂直速度平均为4.26 米/秒,最大4.40 米/秒,最小4.07米/秒。美国优秀运动员的起跳垂直速度平均为4.35米/秒,最大4.50米/秒,最小4.15米/秒。张国伟起跳垂直速度平均速度比美国优秀运动员差0.09米/秒。图1c和图1d所示,所得生物力学数据表明起跳垂直速度是影响张国伟腾空高度和重心最大高度的主要因素,起跳垂直速度越大,腾空高度和重心最大高度越高。

2.2.2 身体重心的最高点距横杆的距离

张国伟起跳垂直速度受其垂直于横杆方向的起跳距离的影响。由于助跑起跳后在空中的运动是一个无支点的斜抛运动,起跳离地瞬间的速度和腾起角度决定了人体重心的空中运动轨迹[9]。身体重心腾起高度既已确定,则该抛物线最高点的理想位置应该是横杆的垂直上方,这样才能最大限度地利用腾空高度[9]。垂直高度取决于运动员达到最高点时的空中姿势和过杆时的身体动作[6]。从表3可以看出,这一起跳距离在-0.04米时起跳垂直速度最大,如图1e。也就是说,要获得最大的起跳垂直速度,从平行于横杆的方向看,张国伟起跳脚离地时重心应该在起跳脚尖外侧0.04米的位置。这就是说,从平行于横杆的方向看,张国伟起跳时身体越直越好。这次测试中,张国伟在大多数试跳中起跳时身体都有向横杆方向倾倒的趋势,即在起跳过程中就开始向横杆方向倒体了,虽然动作不大,但足以影响起跳的垂直速度。

2.3 过杆动作技术特征分析

最大过杆高度是对运动员成绩潜力的一个度量。这一高度与重心最大高度高度相关,重心最大高度越高,最大过杆高度就越高,如图1f。腾空高度是重心最大高度的重要组成部分[10]。据表3,张国伟14次试跳中平均腾空高度为0.92米,最高0.99米,最低0.85米。张国伟的重心最大高度和最大过杆高度都与腾空高度高度相关,腾空高度越高,重心的最大高度和最大过杆高度就越高,如图2a和图2b。这说明腾空高度起跳高度是决定重心最大高度的另一个因素。起跳高度受多重因素影响,包括身高体重、训练年限、力量素质、速度素质、起跳阶段的用力特点等[11]。与腾空高度不同,对于跳高成绩来说起跳高度并非越高越好。在给定身体条件和状况下,每个运动员都有一个获得最大垂直起跳速度的最佳起跳高度。这次测试中获得的生物力学数据表明张国伟的最佳起跳高度在 1.33米左右,如图2c。

张国伟的14次试跳中,只有一次试跳的重心最大高度低于横杆高度。 在2.10米的4次试跳中有1次试跳失败;在2.15米的5次试跳中有2次失败;在2.20米的5次试跳中有3次失败。在这6次失败试跳中,有 3次是最大过杆高度低于横杆高度,其中1次重心最大高度也低于横杆高度。在这14次试跳中,张国伟的最大过杆高度比重心最大高度平均低 0.08米,最大低0.11米,最小低0.05米。美国优秀运动员的最大过杆高度比重心最大高度平均低0.04米,最大低 0.08米,最小高 0.01米。最大过杆高度接近重心最大高度的程度主要取决于运动员的过杆动作和身体姿势。与美国优秀运动员的技术相比,张国伟腾空之后明显背弓不足,这是其最大过杆高度比较大地低于其重心最大高度的主要原因。起跳后尽快放下摆动腿可能有助于张国伟过杆的背弓动作。endprint

张国伟最大过杆高度相对于横杆水平位置的变化受他重心最大高度相对于横杆水平位置变化的影响,最大重心位置距离横杆越近,最大过杆高度距离横杆就越近(如表3、图2c)。图2d显示,重心最大高度相对于横杆的位置受垂直于横杆方向的起跳水平速度的影响,垂直于横杆的起跳水平速度越大,重心最大高度越远离横杆。图2f进一步表明垂直于横杆的起跳水平速度主要受助跑最后一步垂直于横杆的水平速度影响,助跑最后一步垂直于横杆的水平速度越大,垂直于横杆的起跳水平速度就越大。生物力学数据最后表明张国伟最后一步助跑的水平方向角夹角是影響他最后一步助跑垂直于横杆方向的水平速度的主要因素。助跑最后一步的水平方向角代表助跑最后一步的水平速度方向。这一水平方向角越大,垂直于横杆的水平速度就越大。这些数据说明张国伟应该选择比较小的助跑最后一步水平方向角,以使他的最大过杆高度稳定在横杆的上方,从而提高实际过杆高度的稳定性。依据表1,目前张国伟助跑最后一步的水平方向角平均在39度,最大42度,最小37度。美国优秀男子跳高运动员助跑最后一步的水平方向角平均为44度,最大52度,最小37度,助跑倒数第二步的水平方向角平均为55度, 最大61度,最小48度,比助跑最后一步平均大11度。因此,张国伟助跑倒数第二步的水平方向角可能应该在48到53度之间。

3 结论

虽然这次测试之前张国伟没有进行调整,测试中也只试跳了 2.20 米以下的三个高度,但是从我们采集到的数据来看,其起跳垂直速度最高达到了4.40 米/秒,说明他表现出了比较高的体能水平,所以这次测试中获得的数据应该具有一定的代表性,分析的结果也应该是比较可靠的。

张国伟跳高技术的特点可以概括为:1)助跑最后两步弧度较小接近直线;2)助跑时重心比较高,最后一步落地时重心较高;3)起跳点距离横杆过近造成最大过杆高度远在横杆后面;4)助跑最后一步方向不稳定造成起跳时垂直于横杆的起跳水平速度不稳定因而实际过杆高度不稳定;5)腾空后背弓不够造成最大过杆高度远低于重心最大高度。

4 建议

4.1 将每个高度的起跳点向远离横杆方向平移0.08米。试跳2.10米、2.15米和2.20米的起跳点距离横杆的水平距离分别应为1.00 米、1.02米和1.10米。

?偊f

4.2 选择助跑最后一步中较小的一个水平方向角,提高起跳水平速度的稳定性,减小重心最大高度处相对于横杆水平位置的垂直位移差,提高实际过杆高度。

4.3 起跳尽全力垂直向上跳,避免过早倒体。

?偊f

4.4 腾空后充分背弓减小最大过杆高度与重心最大高度的差,提高重心最大高度的利用率。

?偊f

参考文献:

[1]王凌飞. 对我国优秀男子背越式跳高运动员起跳阶段两臂和摆动腿摆动技术的运动学研究[J]. 北京体育大学学报,2008, 31(8).

[2]张军霞,张珍珠.第11届全运会跳高冠军张树峰起跳技术的运动学研究[J].成都体育学院学报, 2012,37(2).

[3]张文胜,李建英. 2007年田径冠军赛男子跳高运动员起跳技术的运动学分析[J].河北体育学院学报,2010,24(2).

[4]李波,王兆侠. 背越式跳高技术中助跑、摆腿、过杆技术的探讨[J].文体用品与科技,2013(16).

[5]毛旭江,吴文慧,宋福康.沈勤莉、郑幸娟跳高技术的比较研究[J].山东体育学院学报, 2008,24(1).

[6]宋跃先,彭支玉. 王舟舟跳高技术的运动生物力学分析[J]. 福建体育科技, 2003,22(5).

[7]李成玥.跳高运动员张国伟起跳及腾空的运动学分析[J].山东体育学院学报,2016(1).

[8]闫之朴,黄玉新. 跳高起跳垂直速度的生物力学研究[J]. 山东体育学院学报, 2006,22(1).

[9]石晓峰,刘生杰,李建英. 第11届世界青年田径锦标赛男子跳高运动员起跳技术的运动学分析[J]. 中国体育科技,2009,45(4).

[10]李国东,赵连甲. 现阶段中国男子背越式跳高运动员助跑最后一步至起跳的技术分析[J].北京体育大学学报,2004,27(7).

[11]杨法明. 浅谈影响背越式跳高运动员起跳高度的主要相关因素[J]. 华章, 2010(26).endprint