我国经济增长与区域碳排放的关系测度

2017-11-10朱磊张建清

朱磊++张建清

摘要:Tapio脱钩理论和EKC假说描述了经济发展与污染物排放的相互关系,是生态理论与经济理论相结合的产物。我们分别测算我国东部、中部、西部以及东北四个地区2000年至2014年期间各阶段的脱钩弹性系数,找出碳排放量与经济增长之间的脱钩关系,研判结果表明目前我国还处于相对脱钩阶段,经济发展模式正由粗放扩张向集约化发展过渡;现阶段并非所有地区碳排放量与经济增长之间都满足库兹涅茨环境曲线,只有东部和东北地区满足EKC假说,而中部和西部地区由于自身产业结构、地理区位等各种原因并不支持库兹涅茨曲线。因此,经济增长与碳排放量之间的关系要结合地区实际,不能一概而论。要在“十三五”期间完成减排任务,必须从能源领域、产业领域以及城乡统筹等几个方面努力实现低碳转型、绿色可持续发展的具体目标。

关键词:区域经济增长;区域碳排放;Tapio脱钩模型;绿色发展

基金项目:国家自然科学基金青年研究项目“中国制造业空间有效集聚研究:基于产业集聚与企业异质性互动的视角”(71503190)

中图分类号:F062 文献标识码:A 文章编号:1003-854X(2017)10-0012-05

一、引言

近年来,大量学者将目光转移到研究经济增长与碳排放量的关系上来,相关文献和研究层出不穷。整体上讲,国内当前在该领域的研究主要集中在两个方面:

一是從研究范围上划分为三个层面,即国家、省域以及区域。一些学者从生产要素或影响经济发展的因素角度出发,研究了全国范围内碳排放量与经济增长的关系,如外贸开放度、技术进步等,并提出经济发展方式的转变有利于碳排放量的降低①。还有学者从省际层面出发,在跨省域的比较中部分研究了差异化的碳排放效率与经济增长的关系,指出经济发展水平和碳排放效率正向相关②;单一省份的研究相对较多,如有学者从河北省域层面测算了碳排放量,并从近似关系和脱钩关系两方面考察了经济增长与碳排放量之间的关系③;还有研究用脱钩模型和工具变量法研究了中部六省的经济增长方式对区域碳排放的影响,并试图通过EKC假说的结果对碳排放峰值进行预测④。但现有研究大多通过简单的回归模型来寻找碳排放量与经济增长的关系,或仅仅通过脱钩理论证明一段时期内两者间的联系紧密程度,并未对总体趋势做出刻画;少量研究试图将碳排放量和经济增长与库兹涅茨曲线相结合,但也只是从区域层面做出分析而没有站在国家层面作出更宏观的结论。

二是侧重于从研究方法角度做出尝试。部分学者运用STIRPAT模型,结合主成分分析法,构建了在城镇化过程中碳排放增长影响因素的模型,研究碳排放量的城镇化率弹性、人均收入弹性等,提出要严格控制城市发展用地规模等建议⑤;还有的以我国建筑行业为例,研究了碳排放库兹涅兹曲线和脱钩弹性模型,指出我国建筑业发展不符合碳排放与经济增长的倒“U”型曲线关系⑥。目前大量学者采用Granger因果检验分析、超效率DEA模型等方法从长江三角洲、中部六省等特定区域层面上进行了研究⑦;相对较新的研究方法是部分学者从脱钩理论和EKC假说的关系入手,将人均GDP作为评判地区脱钩质量高低的因素,通过模型联立,求解出在一定的收入水平上各城市的脱钩情况⑧。对于碳排放量与经济增长关系的研究,国内学术界还在探索阶段,目前大多还是采用其他学科通用的方法进行。

综上所述,本文认为目前国内关于碳排放和经济增长关系研究主要有以下几点不足:一是研究范围偏狭窄,目前研究更多集中于某一特定区域,如某些省份或城市群,而对全局性的研究较少,特别是从不同维度对全局的把握,包括省际维度和东、中、西、东北四大地区维度;二是研究方法不够恰当,如Tobit模型、Granger因果分析法只能针对时间序列进行分析,当研究对象是多个截面,并且控制变量之间可能存在内生性问题时,这些方法就表现出了局限性;三是从生态理论本身入手解释经济现象的研究偏少。碳排放的治理本身是生态问题,但同时也是经济现象,要将生态理论与经济理论相结合,才能更合理地找到解决问题的方案。

二、数据说明及模型构建

1. 数据来源及处理

本文对于全国各省市碳排放量的估算主要采用煤炭、焦炭、原油、汽油、柴油、煤油、燃料油、天然气等八种化石能源消费量。由于国家权威统计数据截止至2014年,故以下计算采用四大地区“十五”至“十二五”末数据,即2000年至2014年15年面板数据,试图从国家发展计划层面说明各地区国民经济发展与碳排放之间的相互关系。数据来源于各省年度《能源统计年鉴》及《统计年鉴》。能源消费碳排放量的计算主要基于IPCC(2006)《国家温室气体排放指南》的相关要求,本文仅取其中8类计算⑨。

2. Tapio脱钩模型构建

Tapio根据计算结果,将脱钩状态划分为相对脱钩、绝对脱钩、衰退脱钩;扩张负脱钩、强负脱钩、弱负脱钩;增长连结和衰退连结八小类。不同的脱钩状态也反映出该地区不同的发展模式:相对脱钩表示该地区污染物排放量和国民收入同时增加,但国民收入增加速度更快,环境弹性系数在0至0.8之间,该地区经济类型表现为集约扩张型;绝对脱钩是指污染物排放量减少,国民收入增加,环境弹性系数小于0,该地区为环境友好型经济;衰退脱钩是指污染物排放量和国民收入水平同时下降,并且污染物排放量下降速度更快,环境弹性系数大于1.2,说明该地区为发展衰退型经济;扩张负脱钩表示污染物排放量和国民收入水平同时增加,但污染物排放量增加更快,环境弹性系数大于1.2,该地区属于粗放扩张型经济;强负脱钩是指污染物排放量增加,但国民收入水平下降,环境弹性系数小于0,该地区为粗放迟滞型经济;弱负脱钩表示污染物排放量和国民收入水平均下降,但国民收入水平下降的更快,环境弹性系数在0至0.8之间,说明该地区经济为发展迟滞型;增长连结是指污染物排放量和国民收入水平同时上升,但污染物排放量增速仅略高于国民收入水平,环境弹性系数在0.8至1.2之间,该地区为低效扩张型经济;衰退连结表示污染物排放量和国民收入水平均下降,但污染物排放量下降速度略高于国民收入水平,说明该地区为发展迟滞型经济。为了更加全面、准确地反映我国东、中、西以及东北地区经济增长与污染物排放量之间的关系,本文选取碳排放总量、人均碳排放量以及碳排放强度分别进行测算。Tapio脱钩弹性系数计算公式如下:endprint

E(CCEGDP)=△CCE/△GDP(1)

E(PCCEGDP)=△PCCE/△GDP(2)

E(CIGDP)=△CI/△GDP(3)

其中,△CCE、△PCCE和△CI分别表示总量、人均值和碳强度的增长率,△GDP表示地区国民生产总值的增长率。为与国家发展规划保持一致,將各地区的脱钩状态划分为三个阶段:2000—2005年、2005—2010年以及2010—2014年,得到脱钩弹性系数计算结果(见表1)。

3. EKC模型构建

环境库兹涅茨假说(Environmental Kuznets Hypothesis, EKC)描述的是随着地区经济水平的不断增长,环境污染会随之上升,在达到峰值后将改变趋势,出现下降。本文以全国29个省以及四大区域为研究对象,引入2000—2014年的面板数据构建模型:

CEit=α1yit+α2yit+βXit+γDt+εit(4)

其中,i表示省域第i个截面单位,i=1,2,…,29;t表示时间;CEit表示各地区的碳排放量;yit表示各地区的经济发展水平,以GDP来衡量;Xit表示其他随时间变化的影响地区碳排放量的因素,包括研发强度、产业结构等;Dit是控制时间效应的虚拟变量,用来表示各地区随时间变化的定性影响因素,如不同年份的政策变动、行业周期等;εit表示所有其他与控制变量都不相关的影响因素。方程(4)中用yit及其二次项来考察碳排放量与经济增长的倒“U”关系,若二次项系数α1<0,则说明倒“U”关系成立,若相反,说明EKC假说不成立。

为体现模型稳定性,继续选取城镇化率、二产和三产占比、开放程度、研发强度、火力发电占总发电量比例等指标作为控制变量,来共同约束碳排放重量。另外,为体现回归结果的稳健性,选取GDP作为人均GDP的替代变量再次进行回归,观察是否能得到相同的结论。

本文在变量的选取上主要有如下考虑:(1)城镇化率(urban)。城镇规模越大,能源的消耗量越大,碳排放总量也会相应增加;(2)第二产业占GDP的比重(second)。制造业一直以来都是化石能源消耗的主要产业,故有理由预测碳排放量与之密切相关;(3)第三产业占GDP的比重(third)。第三产业是能源消耗的另一大方面,三产占比也将影响碳排放总量;(4)对外开放程度(open)。对外开放程度的高低不仅会影响城镇的规模,还会影响城镇的质量,对地区的碳排放量也会产生影响;(5)研发强度(R&D)。研发强度主要用来衡量地区技术水平,技术发达地区,对化石能源使用效率越高,碳排放量反而越少;(6)火力发电占总发电量的比例(thermal)。煤炭在火力发电过程中扮演不可替代的作用,火电占总发电量的比例将直接关系到地区碳排放量的大小;(7)人均GDP(pgdp)。大量研究表明,人均GDP与污染物排放水平可能存在相关关系,故本文将其作为检验库兹涅茨曲线开口方向的主要控制变量。

三、计量分析及实证

1. 脱钩模型结果分析

由于本文以全国29个省份为研究对象,若以省份为单位汇报测算结果篇幅过长,考虑到同一个地区的临近几个省份具有大致相似的经济发展水平,故仅以东部、中部、西部、东北四大地区为单位,计算Tapio脱钩弹性系数。

从表1中可以看出,2000—2005年,东、中和西部地区碳排放总量弹性系数都超过0.8,属于增长连结状态,说明这三个地区经济都处在低效扩张阶段,经济高速发展是以牺牲环境为代价来实现的,这与我国“十五”时期的发展实际相符合;到2005—2010年,上述四个地区的碳排放总量弹性系数都显著下降,并小于0.8。此时,四个地区都属于相对脱钩状态,经济发展方式也逐渐转变为集约扩张型,环境污染增量开始小于经济总量增量,这与我国“十一五”时期大力转变经济发展方式、促进产业转型升级政策有关;2010—2014年,四大地区的碳排放总量脱钩弹性系数进一步减小,但就地区总体而言,并没有越过相对脱钩的门槛,弹性系数依然大于0。值得注意的是,这一时期西部地区碳排放总量弹性系数下降并不明显,说明西部地区碳排放量并未明显减少。人均脱钩状态与总量情况基本保持一致,不再赘述。另外,对于碳强度脱钩状态四大地区都是绝对脱钩,这是由于能源利用率越来越高,四大地区碳强度呈现逐年递减的趋势,从而使得脱钩弹性为绝对脱钩。

总体而言,近15年来,我国经济增长对化石能源的依赖表现出由弱变强又逐渐减弱的趋势,经济增长方式也由过去单纯的低效扩张逐渐转变为集约型扩张,尽管碳排放总量仍然在增加,但与经济增长的脱钩关系已经表现明显,可以预见在不久的将来脱钩弹性系数会进一步下降,我国必然会迈过相对脱钩的门槛,进入碳排放与经济增长的绝对脱钩状态。

2. 回归结果分析

我们以2000—2014年全国29个省份面板数据为基础,采用stata13软件从国家和地区两个维度对碳排放EKC假说进行实证检验。在对四大地区回归过程中,为确保结果的显著性和平稳性,对碳排放总量和人均GDP变量做取对数处理,其他变量保留原有形式不变。

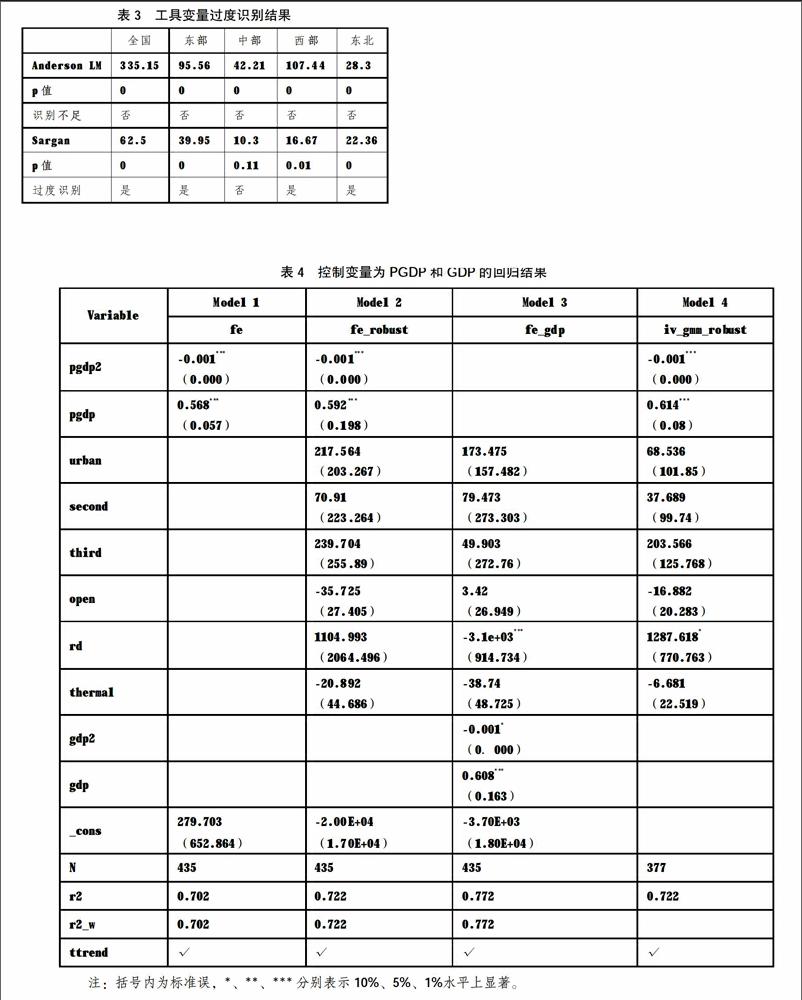

(1)内生性及工具变量过度识别检验。内生性检验是保证模型估计结果无偏的重要步骤,考虑到人均GDP及其平方项为研究的主要控制变量,并且误差项中的某些外部刺激在改变碳排放量的同时,确实可能对人均GDP产生影响,故本部分重点从两大维度分别控制人均GDP及其平方项的内生性。重设后的模型采用Davidson-Mackinnon在1993年提出的检验方法进行内生性检验,检验结果见表2。

表2 面板数据内生性检验结果

从表2可以看出,五个模型在引入了工具变量后,人均GDP及其平方项都不存在内生性问题,说明设定后的模型更加稳健。具体来讲,五个模型所采用的工具变量包括:人均GDP及其平方项的一阶和二阶差分项、社会消费品零售总额的一阶和二阶差分项、进出口总额的一阶和二阶差分项,其中,除全国保留原型以外,其他模型均对工具变量做取对数处理。考虑到东部地区经济发展程度较高,企业创新能力较强,除上述工具变量外,还加入了研发强度变量;同样的,东北地区工业基础雄厚,生产总值与第二产业产值联系紧密,故另外加入了第二产业占GDP比重一项作为工具变量。endprint

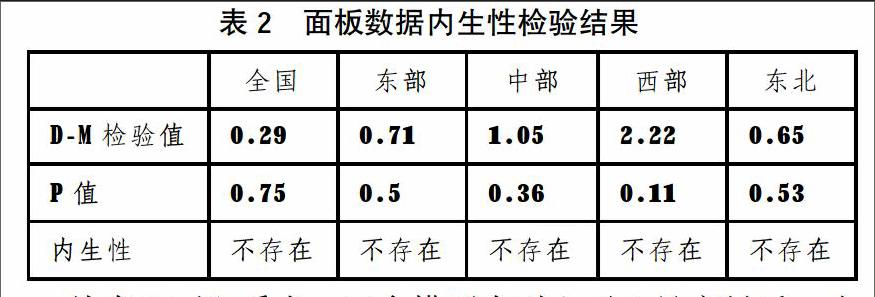

工具变量的过度识别是保证GMM估计无偏性的另一大焦点问题。识别不足或弱工具变量都会导致内生性问题不能有效解决,从而对估计结果产生负面影响。本文对工具变量识别不足的检验采用Anderson cannon. Corr. LR statistic检验,对过度识别问题采用Sargan statistic检验(见表3)。五个模型中工具变量都不存在识别不足的情况,过度识别检验中,只有中部地区在10%水平上不存在過度识别,说明现有工具变量对内生变量的解释力稍显不足,但结合D—M检验结果,发现中部地区并不存在内生性问题,本文认为这一不足可以接受,故在此不做其他处理。

表3 工具变量过度识别结果

(2)全国回归结果分析。本文通过四组不同类型的回归,分别考察自变量平方项系数估计结果是否显著为负,以此来体现模型回归的稳健性,具体回归情况如表4。Model1是普通的双向固定效应模型,自变量只包括人均GDP及其平方项;Model 2是考虑了异方差后的双向固定效应模型,采用robust稳健估计方法,自变量也进一步增加;Model 3是用GDP替换PGDP及其二次项后的回归结果;Model 4是考虑了控制变量内生性以及异方差后采用滞后期工具变量的GMM估计量。四个模型估计结果均显示,PGDP或GDP二次项系数都显著为负,Mod-el1、3、4更是在1%水平上显著小于0,这说明我国碳排放量与经济增长之间确实存在倒“U”型关系,环境库兹涅茨假说在全国范围内显著成立。我们也同时注意到,尽管二次项系数都显著为负,但估计值都十分接近于0,反映出这种倒“U”型关系并不十分明显,曲线相对平缓。这种现象的可能解释是,中国是一个区域发展差异明显的大国,东部沿海地区和西部地区经济发展水平差距很大,东北老工业基地与中部农产品基地发展情况也不尽相同,若简单将全国数据统一起来进行回归难免会掩盖各地区自身的特性,从而导致估计结果过于平滑,难以得出令人满意的结论。因此,本文试图在此基础上更进一步,从地区的角度分别考察EKC假说是否成立。

3. 区块回归结果分析

为减弱面板数据观察值异方差,本文对人均GDP及其平方项做取对数处理,同时,为保证估计结果的稳健性,每个地区均采用考虑异方差的双向固定效应和滞后期工具变量的GMM估计两种方法同时进行估计(限于篇幅估计结果省略,如有需要可向作者索取)。从估计结果可以看出,不同地区碳排放量与经济发展之间表现出不同的关系。对于东部地区,人均GDP的二次项系数在1%的水平上显著为负,说明EKC假说在我国东部地区明显成立。同样的结论也适用于东北地区,不同的只是平方项系数要小于东部地区,这说明我国东北地区碳排放量与经济增长的关系没有东部地区表现敏感,可能是因为东部地区对化石能源依赖程度更低,经济增长更多的是靠其他更加绿色环保途径来实现,相比之下,东北地区重工业企业较多,对化石能源的依赖更加明显。与此同时,我国西部地区碳排放与经济增长的关系则明显不满足EKC假说。我们也注意到,西部地区人均GDP的一次项系数在1%的水平上显著为负,这说明从总体上我国西部地区碳排与经济关系开口向上,正在从最初的粗放式发展方式开始向集约方向转型,跨越式发展道路或许可以转置EKC曲线的左半支,使得西部地区实现“下波浪型”发展。

我国中部地区估计结果最为特别,PGDP二次项系数不显著,说明中部地区碳排放量与经济增长之间没有明显的抛物线关系,EKC假说并不适用于我国中部地区。从一次项估计结果看,甚至没有明显的线性关系,可能的原因是:中部六省虽然地理位置相互毗邻,但经济发展水平以及产业结构并不尽相同;部分省市内部一城独大的现象较为明显,当在地区层面上进行回归时一定程度掩盖了部分城市的发展特征。

四、研究结论与对策建议

本文通过构建Tapio脱钩模型、分地区验证EKC假说,并采用面板数据滞后期工具变量GMM估计等方法,研究了我国经济增长与区域碳排放的关系,并得出了以下结论:

一是经济增长与化石能源消费趋势同步。通过计算我国东部、中部、西部以及东北各地区的Tapio脱钩弹性系数,得出了我国目前基本处于碳排放总量与经济增长相对脱钩状态的结论,并观测到我国对化石能源的消费大致经历了一个由弱到强的过程,按照现在的趋势,未来势必会再次减弱,经济增长方式也由最初的粗放式扩张逐步过渡到集约式增长,未来也有望实现真正的绿色可持续发展。

二是国家层面趋势平缓,倒“U”关系不明显。从国家层面验证我国经济发展与碳排放量满足EKC假说,但由于我国地域辽阔,区域之间的经济发展差异很大,碳排放水平相差也很多,因此,从国家层面估计出的二次项系数偏小,无法准确地反映出我国经济增长与碳排放的真实情况。

三是地区层面看经济增长与碳排放关系各有不同。从地区层面出发,我国东部和东北地区经济发展与碳排放的关系满足EKC假说,这与该地区的经济发展水平和产业结构有关;西部地区和中部地区无法满足EKC假说。其中,西部地区经济发展与碳排放量呈现正“U”型关系,并且现阶段位于曲线的左半支;而中部地区两者之间则并未呈现二次曲线的关系,甚至一次线性关系也并不稳健显著。因此,本文认为EKC假说在我国并不能描述所有地区、所有阶段的经济增长与污染物排放的关系。

基于此,我们提出建议如下:在能源领域,要求低碳英灵能源革命。在提升能源利用效率方面,要明确实施能源消费总量和强度“双控”制度,基本形成以低碳能源满足新增能源需求的发展格局;在产业方面,要努力打造低碳产业体系,排放企业要加强碳排放管理,推广低碳新工艺、新技术,还要推动重点行业及企业开展碳排放对标活动,使得我国高能耗产品的碳排放弹性达到国际水平;在城乡统筹方面,要积极推动城镇化进程,明确提出在城乡发展规划中要落实低碳理念和要求,探索集约、绿色、低碳的新型城镇化道路。

注释:

① 李锴、齐绍洲:《贸易开放、经济增长与中国二氧化碳排放》,《经济研究》2011年第11期。

② 马大来、陈仲常、王玲:《中国省际碳排放效率的空间计量》,《中国人口·资源与环境》2015年第 25期。

③ 武红、谷树忠、周洪等:《河北省能源消费、碳排放与经济增长的关系》,《资源环境》2011年第33期。

④ 齐绍洲、林屾、王班班:《中部六省经济增长方式对区域碳排放的影响——基于Tapio脱钩模型、面板数据的滞后期工具变量法的研究》,《中国人口·资源与环境》2015年第25期。

⑤ 张勇、 张乐勤、包婷婷:《安徽省城市化进程中的碳排放影响因素研究——基于STIRPAT模型》,《长江流域资源与环境》2014年第23期。

⑥ 杜强、 张诗青:《中国建筑业能源碳排放环境库兹涅茨曲线与影响脱钩因素分析》,《生态经济》2015年第31期。

⑦ 谢守红、牛水霞:《长江三角洲碳排放和经济增长——能源消耗的关联分析》,《工业技术经济》2012年第12期。

⑧ 夏勇、 钟茂初:《经济发展与环境污染脱钩理论及EKC假说的关系——兼论中国地级城市的脱钩划分》,《中国人口·资源与环境》2016年第26期。

⑨ 赵敏、 张卫国、俞立中:《上海市能源消费碳排放分析》,《环境科学研究》 2009年第22期。

作者简介:朱磊,武汉大学中国中部发展研究院博士研究生,湖北武汉,430072;张建清,武汉大学经济与管理学院、武汉大学中国中部发展研究院教授、博士生导师,湖北武汉,430072。

(责任编辑 陈孝兵)endprint