社会组织参与城市公共服务供给的美国经验及启示

2017-11-04齐海丽

齐海丽

[摘 要]美国富有强大的公民社会传统,一直被认为是社会组织活动的温床。在过去的30年间,美国的非营利组织不仅实现了数量的突破,而且参与城市服务供给的领域与范围不断拓宽,并与政府建立起了长期性、制度性的互动关系。这种互动关系的形成既有思想基础,也有历史原因和现实动力,并在实践中形成了参与范围广、公法规则大量适用等特点。美国在长期的制度实践中所形成的政社竞争性伙伴关系,对于正处于改革与发展过程中的中国而言具有很强的借鉴意义。相应的,政府要加强合同管理,社会组织要强化自身能力建设。

[关键词]社会组织 公共服务 合作治理 美国经验

一、美国政社的竞争性伙伴关系的制度安排

美国富有强大的公民社会传统,一直被认为是社会组织活动的温床。在美国,政府的角色被描述为“在分散多元的体系中将不同的利益整合起来”。在过去的30年间,美国的非营利组织不仅实现了数量的突破,而且参与服务供给的领域与范围不断拓宽,并与政府建立起了长期性、制度性的互动关系。这种参与服务的实践探索可以追溯到20世纪60年代末70年代初,当时面对公众服务需求的不断扩大,政府开支的急速膨胀以及政府服务低效等问题,改革公共服务体制迫在眉睫,公共服务合同外包和“第三方治理”等成为医治这些痼疾的良方。

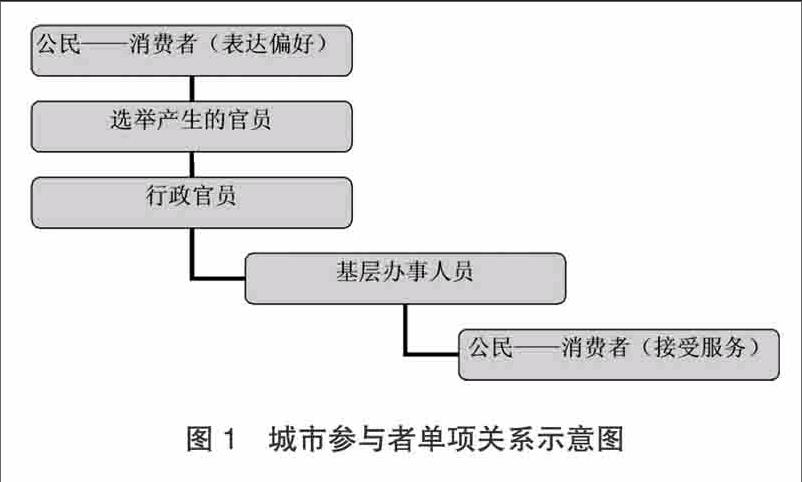

由于政府本身存在垄断性和官僚组织的自利性,导致政府部门所掌握的信息不完全,提供服务的能力有限,所以政府部门无法通过宏观调控这只“有形的手”将资源配置达到帕累托最优。大城市社区包含了多种多样的政府结构,而各个社区的结构迥异,难以用统一机构来确保大城市社区的公共服务供给。各种因素的相互影响,造就了现代美国公共服务供给机制的多样化。政府面临着诸多挑战:老龄化以及随之而来的家庭结构的变迁重压着青年人的肩膀,生态环境问题威胁着人们的健康,医疗保障制度处于危机状态之中,政府已经无法通过提高税收和增加开支来解决这些问题,政府更无力全部承接起城市公共服务供给的重任,因此运用市场和社会的力量来解决社会问题就成为政府的理性选择。20世纪80年代以来,美国政府在社会服务领域进行了较大的战略调整,即政府一反以往敌视企业和第三部门的态度,开始鼓励营利性企业与民间非营利组织展开竞争,共同参与提供社会服务,从而使公私部门关系出现了一个重要的趋势,逐渐在政府和非营利组织之间形成一种竞争性的伙伴关系。到了20世纪90年代,美国政府、企业与社会组织发展呈现出“三足鼎立”之势,彼此依赖的程度逐步加深。城市服务不是简单地由公民提出要求并由公务员提供服务,相反,这些服务是源于消费者和生产者之间的复杂关系,这些复杂关系协调着服务的需求和供给。对这些关系的传统看法体现在(见图1),其中有四种类型的参与者:公民(即消费者)、公共官员、行政主管、基层官员,每一类参与者都分配有一定的任务[1]。

二、社会组织参与服务供给的动因

(一)美国人结社传统与追求效率的价值观为政社合作奠定了思想基础

美国是一个崇尚自由、爱好民主的国度。美国人拒绝参与那些他们认为是政治的公共生活,但乐于参与那些为自己解决问题的社会活动。而美国人这种传统的阐释,最早是由法国人的托克维尔提出来的。托克维尔通过自己在美国的生活经历,以《论美国的民主》上下两卷书向世人展示了美国人的结社传统。在他看来,结社是一门学问,这门学问的重要性不言而喻。而美国人对结社权以及参与权的尊重,则成为美国民主的核心议题。到了20世纪,对这种参与权的关注则呈现了另一种发展模式。因出版了《变革社会中的政治秩序》一书而声誉全球的美国学者亨廷顿,也较早对美国的民主参与模式给予关注。在其另一本力作《难以抉择——发展中国家的政治参与》中,他通过分析美国特色的政治参与模式来阐释该国公民的政治参与热情和传统。为了更好地阐释发展与政治参与的关系,作者分析了盛行于20世纪50、60年代的以美国为代表的自由模式。当然,作者也指出在现实社会中,除了美国,很少有国家接近这种模式。因而到了20世纪60、70年代,随着美国公共服务民营化与市场化进程的加快,研究学者则将关注点放在了如何寻求平衡政府与社会关系上来,因为代理机构和政府部门的价值取向是不同的,他们希望建立起一个权衡目标的机制,并运用这个系统来确认共同目标。这样,政府和代理机构在处理政府事务上就更一致了[2]。在美国,人民拥有较大的主权,政策反映了他们的意愿。美国的决策体制也为公民提供了更多的机会,使公民更多地参与政府决策而非仅仅参与选举活动,从而为促进美国公民的自我管理过程做出了重要贡献。

(二)低效率的公共服务供给模式为两者合作创造了契机

在20世纪越来越明显的情况是,官僚制度是政府的主要决策者。政策的制定者和官僚等级最顶端的执行者在病态的官僚体制中总是通过宣传规章来实行控制。与之相伴而生的则是官僚体制运行效率每况愈下,日渐为公众所不能容忍。官僚机构缺乏能力,效率低下、不负责任、顽固不化,导致其缺乏市场开拓精神,没有动力促动其成员寻求方法削减成本、增加产出,真正为公众提供切实所需的服务。对于官僚个体来说,个人工资所得并不是他们日常收入的主要来源,他们的收入更多的是来自于非法的财物侵吞。官僚总是可以找到理由來要求获取更多的利益,从而导致政府预算不断膨胀,经济效率在官僚的工作中被忽视乃至抛弃,并且政府作为公共服务提供中的垄断者,没有其他的竞争者可以给它施加压力,因此政府在工作过程中缺乏提高效率的动机。那么对于政府来说,需要考虑的就只剩下如何扩展自己的利益和满足哪些重要选民的利益了。总的来说,政府所面临的问题有两方面特征,首先,这些问题没有确定的性质,任何一个地方、任何一件事情,任何一个人都会发生改变;其次,这些问题并不能通过市场基于自身利益的一种调节而发生改变,也就是说必须有组织地针对这些问题开展活动,这些活动至少包括:(1)统一的至少是合作的公共行动;(2)议会必须成为后盾;(3)充足的资金可供调配;(4)打持久战的决心[3]。endprint

三、社会组织参与服务供给的特点

(一)社会组织参与的范围广, 涉及的公共服务项目多

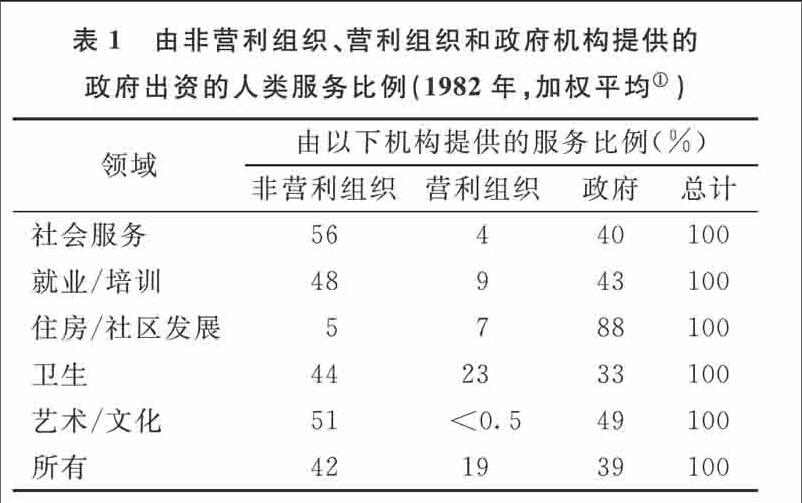

美国一直以来就有社会组织提供公共服务的历史传统,在老年人服务、儿童托管、卫生服务等领域,社会组织发挥着重要的作用。据统计,在这些领域中,社会组织提供的公共服务占到一半以上。同时,非营利组织还是家庭服务、精神健康、儿童服务服务、残疾人服务和就业培训、文化与艺术服务等公共服务的主要提供者。美国的公共机构自从20世纪90年代就开始精简,官僚机构的很多事情都不是自己完成的,而是依靠授权和委托等方式由其他行为主体来完成的。非营利组织在公共行动中承担重要责任,也成为美国行政执行的另一大特点。也正是在这一过程中,非营利组织得到了锻炼和发展,日益发展成为一支重要的力量。美国的社会组织成熟得益于政府对非营利组织参与服务供给的财政支持。美国有严格的财政补贴制度,很多美国非营利组织都将向公众提交税收申报材料作为组织自身的义务,这些材料中主要涉及的是非营利组织在金融监管机构中所缴纳的各项费用,通常以光盘或者书面的形式出现。以美国的雷斯顿社区协会为例,该社区位于美国弗吉尼亚州北部,这是拥有一定的商业区和家庭所有者的协会,社区内的土地等共同财产都是由协会所有,该协会社会责任感很强,承担着改善社区居民环境和提高居民娱乐休闲的重任,而且这些公共物品与服务的供给并没有得到公共部门的资金支持。

美国的非营利組织参与服务供给的范围非常广泛,甚至监狱都实行了民营化,而专业的社工机构也在社区矫正工作中发挥了重要的作用。美国矫正协会可以追溯到1870年,是专业人员的组织,行使着大量可以影响矫正政策的职能,包括人员培训以及行政机关与项目的鉴证。纵贯其整个历史,美国矫正协会已经通过建立标准与促进诸如康复等渐进性改革,在狱政方面培养了专业精神。实际上,美国矫正协会的标准几乎支配着监狱运作所有的方面,遵守美国矫正协会的标准可以作为政府与私人公司签订合同的标准,矫正协会的标准也会带来其他方面的重要收益。例如,联邦矫正鉴证委员会就要求鉴证要符合美国矫正协会的标准,这反过来有助于私人公司吸引投资者。在1960年代与1970年代监狱改革的情形中,美国矫正协会的指南变成了联邦法院的“主要参考”,因而实际上确立矫正标准的是美国矫正协会而非政府机关[4]。

(二)社会组织的参与行为中公法规则的大量适用

合同在本质上就是一个法律过程。美国是个依法治理的宪政共和国,合同决定是一个政治过程。这一过程从宪法开始往下,通过立法过程和行政机构一直到作出合同决定和管理合同这一层次。这一过程是受到被总称为公法的宪法、法令、行政令、条约、规章以及司法先例的约束的[5]。宪法的可执行性是维持这一体制的基础,在这种体制中,所有政府权力的实施都要受到限制。立法、行政和司法权的联合行使,向来意味着在各独立的权力之间存在一种无中心的协作,这些独立权力是根据明确表述或隐含的宪法准则进行协同行动。联邦政府往往想将权力延伸至涉及几个州的共同事务上,但是各州也想在继续遵循宪法基本原则的前提下,在涉及自己内部事务的方面保持自治。因此,美国的政府体制在很大程度上依赖权力的非集中化,在这种体制下,关系的协调是通过同等地位的权力间的协作,而不是由一个突出的单一权力中心的主宰来实现的。突出的元素是存在的,但总是受到约束。公共合同是作为公共法律结构中的一部分发挥功用的法律工具,因此,理解公共合同管理的公法基础是很重要的。每项合同本身对合同双方来说是套有约束力的规则,任何一方都可以实施强制力,而不像大多数行政规则一样,把强制的权限交给了有关的政府机构,许多联邦和州的法令也在管制公共合同的签订和管理。有效的公共合同管理,既需要理解和恰当地运用公法,也需要发达的管理技术。对公法作用的尊重并不意味着偏好更多的法律偏好和限制。美国宪法中制定了很多关于实际运作产生的问题的条款,这些条款产生了很多我们今天发现的当代公共合同运作的特征,它们同时为合同的使用提供了边界,并形成了许多政府在其中从业的产业轮廓[6]。规则的关键特征包括:由专业行政部门制定,明确而清晰地阐述了仅限于委托立法的法律与政策的含义,尽管范围或宽或窄,但总关系到塑造未来情境。规则制定是美国人对政府提出要求的直接后果,法令与规则相互依赖,法令为规则提供法律权威及其制定的各种过程;规则则为法令提供切实的技术细节,而且规则制定具有适应不断变化的环境的能力,这一点正是法律本身所缺少的[7]。

(三)规范化的治理机制

美国公共服务合同制管理一般经由三个阶段,第一阶段:明确服务供给需求。主要是政府机关及相关部分,根据经济发展需要和财政状况提出自己所需物品或服务,并对所需物品或服务做出详细说明,然后制定相应的供给规划。第二阶段:制定服务外包的预算。服务供给是选择自我生产还是服务外包,关键在于政府对这两种选择所做的成本分析。在对两种方式进行对比之后,服务外包的决策随之产生。接下来的工作就是做好预算工作,以保证公共服务供给。第三阶段:签订采购合同。根据采购是否通过竞争实现等不同情况,政府通过招标方式向营利组织与非营利部门发布招标广告,在有效应、回应性等标准的权衡下,选择最佳的购买对象,签订合同。第四阶段:执行采购合同。采取必要的措施,督促卖方履行合同,在质量、数量、性能及交货期等方面达到合同要求。另外,美国采购制度允许未中标的报价方或者签约人对于政府不合理的行为提出抗议,由中立的第三方(即仲裁机构)听取抗议并做出裁决。一般合同纠纷分为投标抗议和合同索赔两类,美国公共服务外包经历了由“设计型”向“绩效型”转变的趋势。后一种外包形式,是在20世纪90年代公共行政的新公共管理理念取得主导地位后出现的。基于绩效的外包形式长期应用于政府服务中,就像高速路养路费和固体废物管理一样,越来越受到州公共事业部门的青睐。因为常常受困于绩效下降、成本上升或者两者兼而出现,这些部门想只支付结果,而不支付活动。支付费用的数量和付费时间、服务者受到的激励和困扰的程度、服务者提交进程报告的频率,以及服务提供者在制定绩效指标过程中的参与程度,都将影响绩效型外包的模式。设计合同力图规制服务提供者的行为,其依据的理论是,只有提供服务的一条佳径。这一合同的特点是:为投入和过程付费,容易造成政府与社会组织之间的敌对关系[8]。endprint

(四)政府将非营利组织视为公共服务供给的重要合作伙伴

美国政府与非营利组织的关系相当密切,政府对非营利组织的支持源远流长,美国不仅主动从一些公共服务领域中退出,而且还为非营利组织在这些领域中更好地发挥作用提供强有力的资金支持和政策扶持。在这个过程中,一个重要的政府-非营利组织的伙伴关系形成了,用于处理国家的社会服务需求。这种关系可以通过非营利组织参与人类服务得到的政府财政支持得到论证。美国非营利组织在社会公共服务的供给方面享有很大的决策权和自治权,在社会项目管理方面也享有较大的发言权。

四、美国城市公共服务供给中的政社合作的经验启示

发达国家政社合作供给公共服务的经验表明,合作生产充分利用了机制,并且发挥了社会组织的资源优势,有助于提升政府管理效率、提高经济利益,具有潜在的社会效益。上述各国经济发展水平、文化传统和政治制度等都存在很大差异,因此社会组织参与城市治理的模式选择也不尽相同。从这些国家和地区政府购买服务的实践中可以看出,一个国家在不同社区治理的时期和阶段所采取的形式、内容以及模式都应与当时社会所处的政治、经济和社会文化传统等现实环境密切相关。目前,中国政府正处于市场化进程中,学习发达国家公共服务供给的成功经验,对于深化我国公共服务改革具有非常重要的借鉴意义。

(一)多元主体共治成为公共服务供给的主流趋势

人类在解决各种发展问题的制度选择中,政府、市场和非营利组织是最为常用的三种组织形式。公共部门通常被期望不能出错,至少公众是这样认为的,部分原因是纳税人期望政府应对他们的钱负责。另外,公共部门也常被期望要关心公民的权利,而不应仅仅关心经济事务。基于以上以及其他方面的理由,公共部门的行政官员和民选代表都发现承认错误是不会受到欢迎的,因此他们都试图寻找将错误减少到最低限度或拒绝承认的方法。许多传统的、确认责任的方法有助于发现错误所在,但这些传统的方法却不能有效地防止将来继续出错。但每一种组织形式都有自身的优势和劣势,为此,通过运用“第三方治理”实现优劣互补,是加大公共服务供给数量、提升公共服务供给质量、优化公共服务供给结构的有效选择。作为新公共管理运动的发起国家,美国和英国等国家都是公共服务市场化程度相对较高的国家,虽然在美国的最近几年的发展过程中出现了逆向合同承包上升的发展趋势,但合同外包等民营化的改革路径,仍然在其经济发展和社会进步中发挥了不可替代的作用。相比较而言,中国政府以前在公共服务供给领域实行“大包大揽”,社会组织的发展空间受到了挤压,而市场经济的发展和社会建设能力的提升,使得社会组织获得了发展的春天。社会组织的兴起已成为社会发展趋势,政社合作是解决双方冲突的方法,它使得政府与社会组织在实现共同目标的过程中实现资源的最大效用。这种关系引入的关键是信任、承诺和共同愿景。信任对于信心和鼓励思想交流至关重要;承诺允许技术和方法上的共同改善;共同愿景的实现,取决于双方在实现共同目标达成一致。一个成功的伙伴关系的标志是公开、创新、公平、分担风险以及通过解决问题来消除矛盾。

(二)政府要加强合同管理能力

在私人主体在治理的每一个领域都举足轻重的时代,契约既是至关重要的行政政策工具,也是责任性的潜在源泉。政社合作不会自动管理自己,在合作供给的过程中可能会出现道德风险、逆向选择风险、责任风险和寻租风险等问题,为此政府需要对契约合同进行管理,规避在管理中可能出现的风险。哈佛学者Steven Kelman提出了“戰略合同制”,并将合同管理者应该具备的能力总结为以下几点: 制定战略和设定目标;激励合同承包商以饱满的热情和公共目的为宗旨开展工作;绩效管理;在合同承包商和终极使用者之间进行横向管理;与上级机构之间的纵向管理;管理同外部环境的关系,包括参加专业会议等[5]。服务供给契约与政府传统的采购商品合同还存在很多不一样的地方,传统的产品采购模式中由高度专业性的契约设计组成,在这一张合同中,包括对合同执行细节的详细说明、精细的执行程序以及正式的行政监督,因为对于有形的产品而言,这些工作执行起来难度不大,而对于无形的服务而言,这种采购模式的适用性就显得极为有限。因为这种不同类型的合同参与者和合同参与类型,考虑政府的合同管理能力进而迎接未来的挑战是至关重要的。事实上,没有哪一个政府能声称自己已经具备了足够的合同管理能力。以信息沟通能力为例,在美国这样一下高度复杂和技术导向的社会中,控制信息的人最容易执掌权力。现代信息社会中,沟通不利是导致合同制治理失败的一个原因。当公共服务供给由传统的单一主体转变为合同外包之时,沟通渠道的匮乏可能会严重干扰信息和思想的流动,这样既会导致服务运行体制不畅,也可能会带来服务目标的混乱和公众价值期望的降低。当决策者在开始进行购买服务过程之前,如果考虑到了沟通策略,对于政府是很有帮助的,特别是当购买者与生产者(或者是合同的伙伴们)关系不好的时候,沟通技能就显得更为重要。在绝大多数情况下,合同制并非微不足道,它会对周围的群体产生影响。为此,公共管理者需要有一个清晰无误的沟通策略,以使得合同制的含义能被表达出来。这种沟通策略还要贯穿于合同管理过程的始终,此种健康、有效的沟通协调机制形成的关键在于四个行为主体明确自身的角色定位,并且重视与其他行为主体的互动关系,在合作中寻求协调。因为政府与社会组织存在着多样性,合作要求建立某种正式的沟通和决策方式来把这两个部门之间,以及各组成部门之间的信息流动系统化。现在公共部门和私人部门在这些问题上的思考是分离的,这种状况需要改变,需要更为清楚地认识到实际存在的混合经济。而这并不是建议创造单一的、综合性的公共-私人部门规划和决策方式来确定所有的地方性资金有效考虑的事情和有关决策,这种发展会遭到各方的抵制,事实确实如此。但在绝大多数地方一些“不相干的事实”和混乱状况之间,存在充足的空间来进行信息分享与合作,提高资源的使用效率,并可能有助于达成富有成效的合作。endprint

(三)加强社会组织能力建设

政社合作供给公共服务,不仅取决于政府管理理念的变迁、管理手段的更新,还在一定程度上依赖于购买对象的承接能力。如果社会组织没有能力承接政府外包出去的服务,无疑会对购买效果产生负面效应,带来巨大的损失。事实上,政府会选择什么样的社会组织作为合作对象,不仅取决于政府的政策选择,还在很大程度上依赖于社会组织的能力。作为公共服务供给的当然行为主体,政府之所以饱受批评,原因就在于官僚主义带来的竞争意识缺乏和服务供给的低效率,这也是政府选择政社合作而非直接生产的原因。政府之外的市场组织和社会组织成为公共服务供给的合作伙伴,一个必要条件就是这些组织之间通过充分的竞争,实现服务供给的质量和效率的提高。如果这些组织通过内部指定的方式参与到服务供给中来,这种购买就失去了原有的价值和意义,购买行为就流于形式了。西方国家的治理变革历程表明,政府选择社会组织作为公共服务供给的伙伴,既是由于两者有共同的目标追求,更是由于社会组织与企业组织、社会组织之间通过充分的竞争能够实现效率的提升。竞争是激发组织活力和提升组织效率的有效途径,虽然社会组织以公益为目的,不追求利润,但这并不代表社会组织可以没有经济基础的支撑。国内外社会组织发展的经验可以说明,政府财政支持体系的缺位,大批营利性组织向公益领域的逐步渗透,非营利组织迅速的发展,使得非营利组织的资源获取难度系数加大。在竞争过程中, 不仅存在非营利组织间的竞争,还会出现非营利组织与营利组织的竞争。竞争被非营利组织管理者视为追求组织目标和使命的主要方式和手段。库珀曾以美国西南部的某个州的项目管理合同为例,说明美国的非营利组织在参与政府招标合同中的竞争性。该项目数额高达每年6亿美元,而且是一项执行联邦社会服务创新的立法新项目,因此是一个颇具市场竞争潜力的项目,在政府的标书发出后,既有来自企业的低标的,也有来自长期从事社会性服务的非营利组织的高标的,而且在投标者中还有两家非营利组织,这两家组织各具特色,居于末位之上的投标者是一个著名的非营利社会服务机构,经验丰富,而且了解居民的需求;另一家标的第二的投标者,则是一个活跃的全国性倡导集团。这个案例说明,美国的政府给予了非营利组织竞标的机会,而该国的非营利组织也注重加强自身的能力建设,并最终在政府的购买服务中脱颖而出。

参考文献

[1]文森特·奥斯特罗姆,等.美国地方政府[M].北京:北京大学出版社,2004.

[2]乔治·弗雷德里克森.公共行政的精神[M].北京:中国人民大学出版社,2003.

[3]查尔斯·T·葛德塞尔.为官僚制正名——一场公共行政的辩论[M].上海:复旦大学出版社,2007.

[4]朱迪·弗里曼.合作治理与新行政法[M].北京:商务印书館,2010.

[5]菲利普·库珀.合同制治理:公共管理者面临的挑战与机遇[M].上海:复旦大学出版社, 2007.

[6]科尼利厄斯·M·克温.规则制定——政府部门如何制定法规与政策[M].上海:复旦大学出版社,2007.

[7]王浦劬,莱斯特·M ·萨拉蒙.政府向社会组织购买公共服务研究——中国与全球经验分析[M].北京:北京大学出版社,2010.

[8]萨拉蒙.公共服务中的伙伴——现代福利国家中政府与非营利组织的关系[M].北京:商务印书馆,2008.

American Experience and Revelation of Social Organizations

Participating in the Supply of Urban Public Service

Qi Haili

(School of Humanities, Shanghai Ocean University,Shanghai 201306,China)

[Abstract]The United States has a strong tradition of civil society. It has long been considered a best place for social organizations. Over the past 30 years, non-profit organizations in the United States have not only achieved a breakthrough in terms of quantity, but also widened the scope of participating in the supply of urban services, and it has established long-term and institutional interactive relationship with the government. The formation of this interactive relationship has both ideological foundation and historical reason and practical motivation. In practice, it has formed the characteristics of wide participation scope and wide application of public law rules. The political & social competitive partnership formed by the United States in the long-term system practice has very strong reference significance for China in the process of reform and development. The government should strengthen the contract management ability, and social organizations should strengthen their capacity.

[Key words]social organizations; public service; governing by contract; American experienceendprint