发达地区区域经济空间极化结构模式研究

——以江苏省为例

2017-11-02张春梅徐海英张小林

张春梅, 徐海英, 张小林

(1.淮阴师范学院 城市与环境学院, 江苏 淮安 223300; 2.南京师范大学 地理科学学院, 江苏 南京 210046)

发达地区区域经济空间极化结构模式研究

——以江苏省为例

张春梅1,2, 徐海英1, 张小林2

(1.淮阴师范学院 城市与环境学院, 江苏 淮安 223300; 2.南京师范大学 地理科学学院, 江苏 南京 210046)

厘清区域经济间空间组合关系对区域经济协调发展具有重要意义.在界定区域经济空间极化、集极、孤极、次集极、次孤极、外围等概念内涵的基础上,以江苏省为例,运用半变异函数、空间间隔自相关图、“三指标”方法等对发达地区区域经济空间极化模式进行研究.结果显示:江苏省区域经济空间极化具有结构性(规律性)属性,呈现多核心结构形态,全局空间极化结构形成 “集极-孤极-外围”模式,沿江地区呈较为成熟的“集极-孤极-次集极-次孤极-外围”模式,沿海地区和沿京杭运河(江北段)地区呈不成熟的“孤极-次孤极-外围”模式,沿东陇海铁路线地区呈发育程度低的“次孤极-外围”模式.

区域经济空间极化; 空间极化结构模式; 发达地区; 江苏省

0 引言

法国经济学家Francqis Perrour首先创立增长极理论[1],德国学者Werner Sombart提出生长轴理论[2],法国的经济学家Boudville J R强调增长极与周围地区的地域结构关系[3],John Friedman提出中心-外围理论[4].众多学者对以上空间极化结构理论进行实证研究,其中,Baumont C, Cem Ertur, Julie Le Gallo利用探索空间数据分析的方法,将就业和就业密度这两个指标都超出周边地区的区域作为潜在核心区,然后根据亚洲经济增长高低分出其核心区和次核心区[5].钱运春通过对20世纪80年代初至90年代末的欧洲就业比重、GDP增长率等数据进行研究,结果发现德国的萨尔州、荷兰的北荷兰区、法国东部等传统核心和卡斯蒂利亚、爱尔兰、里斯本和阿尔加维等新崛起的核心,都成为欧盟次一级经济核心[6].

我国学者陆大道提出 “点-轴”空间结构理论[7],陆玉麒提出“双核”结构理论[8],吴相利提出“点-轴-面”结构理论[9].众多学者采用各种方法对我国区域经济空间极化结构进行实证研究.其中,卢惠、欧向军对中国区域经济极化的演变过程进行分析,认为近10年的中国东部地区不断极化为经济核心区域,而中西部地区则为边缘区域[10].叶磊研究得出在近10年的时间里长三角地区经济空间极化呈现出 “箭头” 型-“Z”字型-“M”字型-“区” 字型的变化过程[11].孙平军、修春亮对东北三省区域经济空间极化现象进行分析,认为哈长经济区和辽中南经济区是经济集聚区[12].刘琼、张可云对湖南经济空间极化进行研究,发现其形成以岳阳和常德为中心的洞庭湖经济区、 长株潭城市群和以郴州地区为中心的湘南经济区等三大经济区为核心区域,其他地区为外围的核心外围结构[13].李小建、樊新生在对河南省经济空间结构研究时认为核心区必须具备人均GDP要高于整个区域的均值且其相邻区域人均GDP低于整个区域的均值、经济增长与相邻区域的经济增长存在显著的空间负相关性等两个条件,发现河南省经济空间结构出现多经济中心现象,而且经济中心处于更替过程中[14].戴先杰在分析江苏省区域经济极化格局时指出苏南地区作为江苏省的经济核心区已见雏形[15],管卫华、张平等发现苏南处于由轴线向网络化发展阶段、苏中处于由点向轴线发展的阶段而苏北处于增长极发展阶段[16-17],曹芳东等学者利用空间自相关分析推算江苏省经济聚集区的范围以此判定经济的核心区和边缘区的范围[18].

江苏的苏南和苏北、浙江的浙北和浙南、广东的沿海和内陆等分别成为经济发达地区和欠发达地区的相对集聚区.这种格局的出现打破了人口、资源、资本等生产要素的原有分布格局,如何进行空间重组并合理地开发利用该地区的空间资源已成为国内外学者研究的热点.笔者关注的视角是区域经济总体发展水平在空间上的映射,即具有相似经济发展水平的地区在整个空间中的分布情况以及它们之间的空间关系规律.因此,本文认为,区域经济空间极化是指在经济发展过程中区域经济偏离原有的空间平衡状态,而呈现出相似经济发展水平地区相对集聚的分布态势,即经济发展水平较高地区和经济发展水平较低地区分别相对集聚分布态势.这里的空间平衡状态不是无差异的绝对平均状态,而是经济发展水平较高(或较低)地区较为平均地分布在区域中的相对平均状态,即经济发展水平较高地区和经济发展水平较低地区相互交织地分布在一起的状态.在此基础上,本文以江苏省为例,运用半变异函数、空间间隔自相关图等地统计分析方法,验证和描述发达地区区域经济空间极化的结构性及其极化形态,按照“集极-孤极-外围”式结构体系、“集极-孤极-次集极-次孤极-外围” 式结构体系及“三指标”方法,分别构建全局经济空间极化结构模型和局部经济空间极化结构模型,并归纳其空间极化结构模式,以期为我国区域经济协调发展提供借鉴.

1 研究方法和区域

1.1 研究方法

1.1.1 半变异函数

采用半变异函数对区域经济空间极化是否具有结构性(规律性)进行验证.半变异函数中块金值、基台值、偏基台值等三个重要参数,是描述区域经济空间极化是随机性或是结构性的特有基本手段.块金值是指两个采样点之间距离非常接近时的半变异函数值,数值越大表明区域经济空间极化更多是由随机性因素引起的,反之则表明更多是由结构性因素引起的.基台值是指两个采样点间距离增大时从初始的块金值逐渐增大到一个相对稳定常数的半变异函数值,数值越大表明区域经济空间极化现象越明显,反之则表明区域经济空间越呈均衡分布状态.偏基台值是指基台值和块金值的差值,数值越大则表明区域经济空间极化更多是由结构性因素引起的,反之则表明更多是由随机性因素引起的.半变异函数的公式[19]可以表示为:

(1)

式中,γ(h)为半变异函数值,xi为第i个样本点的空间位置,h为间隔距离,Z(xi)为区域变量Z(x)在空间位置xi上的观测值,N(h)为间隔距离为h时的样本点总对数.

1.1.2 空间间隔自相关图

采用空间间隔自相关图对区域经济空间极化区的分布结构形态进行描述.空间间隔自相关图是全域空间自相关的延伸,它能够用简洁的数值表达区域经济空间极化区的分布形态.空间间隔自相关图的横坐标是依序增加的空间间隔数,纵坐标为相应空间间隔数的MoranI值.空间自相关图的曲线如果随着空间间隔数的增加而依序递减,则表示区域经济极化区呈现单核心的分布状态;空间自相关图的曲线如果随着空间间隔数的增加成波浪形曲线,则表示区域经济极化区呈现多核心的分布状态.空间间隔自相关值的公式[19]为:

(2)

1.1.3 空间极化结构模型构建体系和构建方法

以“集极-孤极-外围”式结构体系(图1),构建全局经济空间极化结构模型,以“集极-孤极-次集极-次孤极-外围” 式结构体系(图2),构建局部经济空间极化结构模型.两类模型中极化区都是是指经济发展水平较高的地区,非极化区都是指经济发展水平较低的地区,外围区都是指非极化区.全局模型中集极区是指经济发展水平较高地区的集聚区,孤极区是指经济发展水平较高但呈孤立分布状态的地区.局部模型中集极区是指经济发展水平高地区的集聚区,孤极区是指经济发展水平高但呈孤立分布状态的地区,次集极区是经济发展水平次高地区的集聚区,次孤极区是指经济发展水平次高但呈孤立分布状态的地区.

图1全局经济空间极化结构体系图2局部经济空间极化结构体系

1) 全局模型的构建方法: 以人均GDP的中位值为分界线将全局经济空间划分为高值和低值两类区域,以局部空间自相关指数中的零值为分界线将全局经济空间划分为正相关关系和负相关关系两类区域,以具有相似经济发展水平的行政单元毗连分布个数3个为分界线将全局空间分为集聚区和孤立区两类区域,最后将这六类区域叠置,确定集极区、孤极区和外围区的范围,并揭示各个组成部分的空间关系.

2) 局部模型的构建方法: 以人均GDP的四分之一分位值和中位值为分界线将局部经济空间划分为高值、较高值、低值3类区域,以局部空间自相关指数中的零值为分界线将局部经济空间划分为正相关关系和负相关关系两类区域,以具有相似经济发展水平的行政单元毗连分布个数3个为分界线将局部空间分为集聚区和孤立区两类区域,最后将这七类区域叠置,确定集极区、孤极区、次集极区、次孤极区和外围区的范围,并揭示各个组成部分的空间关系.

1.2 研究区域

改革开放以来江苏省的行政区划经过多次变更,为了实现行政区域的前后一致以增强空间序列数据间的可比性,采用2013年的江苏省行政区划为标准进行修正,并且为了方便获取数据,分别将各地级市的所有下辖区统一统计为一个单元.经过这样的处理后,研究的空间单元共有13个地级市区、26个县级市和24个县等63个行政单元.分别以省内长江、海岸线、运河(江北段)和陇海铁路经过的行政单元作为局部研究尺度(结合江苏省区域经济发展战略和局部尺度覆盖全省域需要),以便更深入地了解江苏省区域经济空间组合规律.所使用的原始数据均来源于2014年江苏省统计年鉴.

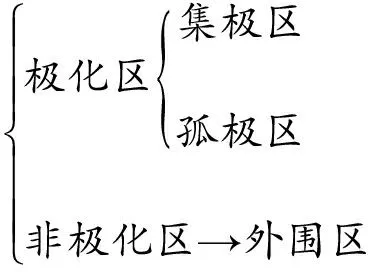

2 江苏省区域经济空间极化具有结构性属性

2013年江苏省区域经济空间极化态势较为显著,且主要表现为结构性而非随机性属性(表1).结构性是指区域经济空间极化呈现出一定规律性的分布状态,即区域经济空间极化是按照一定规律分布的而不是随机形成的.2013年江苏省区域经济半变异函数的拟合优度为0.8274,拟合的效果较好.基台值为0.74,接近于1,数值较大,说明江苏省区域经济空间极化现象较为明显.块金值为0.12,是基台值的16%,偏基台值为0.62,是基台值的84%,块金值较小、偏基台值较大且偏基台值大约是块金值的5倍,可见江苏省区域经济空间极化更多地表现为结构性属性.

表1 2013年江苏省区域经济半变异函数拟合的参数

3 江苏省区域经济空间极化呈现多核心结构形态

2013年江苏省经济发展水平较高地区呈现多核心分布状态(孤立分布的经济发展水平较高地区统计为1个核心,毗连分布的经济发展水平较高地区也统计为1个核心),且经济发展水平较高地区在空间间隔数为1时集聚分布最明显(表2和图3).当空间间隔数d达到14以后,空间间隔自相关指数一直为零,即不存在空间自相关关系,而在这之前,随着空间间隔数d依序增加,空间间隔自相关指数不是依序递减,而是呈波浪形变动,从而可知空间中应存在两个及以上的核心区.图中只有一处隆起,代表只有在微观尺度上(空间间隔数为1~5)存在显著的空间极化分布现象,而在中观尺度(空间间隔数为6~13)和宏观尺度(空间间隔数为14及其以上)上则不存在这种显著的空间极化现象.图中波峰处于空间间隔数为1时的空间间隔自相关指数,显示出在空间间隔数为1时其空间分布具有最大的自相关性,即经济发展水平较高地区在空间间隔数为1时集聚分布最为明显.

表2 2013年江苏省区域经济空间间隔自相关指数

图3 2013年江苏省区域经济空间间隔自相关图

4 江苏省全局经济形成“集极-孤极-外围”的空间极化模式

2013年江苏省全局经济空间极化结构可以归纳为“集极-孤极-外围”模式(图4).全局经济空间有集极区、孤极区和外围区三大部分组成,其中集极区1个,孤极区10个.集极区涵盖靖江市、镇江市区、丹阳市、扬中市、句容市、常州市区、金坛市、溧阳市、无锡市区、江阴市、宜兴市、苏州市区、张家港市、常熟市、太仓市、昆山市、吴江市、扬州市区、仪征市、溧水县、高淳县等21个行政单元,经济总量为22 235亿元,分别占全省行政单元总数和经济总量的23%和53%,是江苏省经济发展的重心.孤极区涵盖徐州市区、连云港市区、南通市区、海门市、启东市、江都市、泰州市区、南京市区、姜堰市、盐城市区、大丰市等11个行政单元,经济总量为11 347亿元,分别占全省行政单元总数和经济总量的17%和27%,是集极区的发展腹地又是外围区的增长极,起着承接集聚区和外围区经济联系的作用.外围区涵盖泰兴市、如皋市、丰县、沛县、睢宁县、新沂市、邳州市、海安县、如东县、赣榆县、东海县、灌云县、灌南县、淮安市区、涟水县、洪泽县、盱眙县、金湖县、响水县、滨海县、阜宁县、射阳县、建湖县、东台市、宝应县、高邮市、兴化市、宿迁市区、沭阳县、泗阳县、泗洪县等31个行政单元,经济总量为8 268亿元,分别占全省行政单元总数和经济总量的50%和20%,是集极区和孤极区的发展腹地,源源不断地为它们输送劳动力、资本和资源、提供市场并且接受它们的辐射.

图4 2013年江苏省区域经济全局空间极化结构模型和模式

5 江苏省局部地区经济空间极化模式不同

5.1 沿江地区空间极化结构形成“集极-孤极-次集极-次孤极-外围”模式

2013年江苏省沿江地区经济空间极化结构可以归纳为“集极-孤极-次集极-次孤极-外围”空间极化结构模式,呈较为成熟的网络状,且江南的极化趋势强于江北(图5).全区经济空间极化结构主要有集极区、孤极区、次集极区、次孤极区和外围区五部分组成,其中集极区1个,孤极区2个,次集极区1个,次孤极区7个,主要沿长江南北两岸呈网络状分布.集极区涵盖扬州市区、镇江市区、扬中市、丹阳市、常州市区、无锡市区、江阴市、宜兴市、苏州市区、张家港市、常熟市、太仓市、昆山市、吴江市等14个行政单元,经济总量为20 040亿元,分别占全区行政单元总数和经济总量的40%和61%,主要分布在长江的南岸.孤极区涵盖南京市区、南通市区等2个市区,经济总量为6 030亿元,分别占全区行政单元总数和经济总量的6%和18%.次集极区涵盖句容市、金坛市、溧阳市、溧水县、高淳县等5个行政单元,经济总量为1 473亿元,分别占全区行政单元总数和经济总量的14%和4%,主要分布在长江的南岸.次孤极区涵盖仪征市、江都市、泰州市区、姜堰市、靖江市、海门市、启东市等7个行政单元,经济总量为2 954亿元,分别占全区行政单元总数和经济总量的20%和9%,主要分布在长江的北岸.外围区涵盖泰兴市、如皋市、海安县、如东县、宝应县、高邮市、兴化市等7个行政单元,经济总量为2 432亿元,分别占全区行政单元总数和经济总量的20%和7%,主要分布在长江的北岸.

图5 2013年江苏省沿江地区经济空间极化结构模型和模式

5.2 沿海地区空间极化结构形成“孤极-次孤极-外围”模式

2013年江苏省沿海地区经济空间极化结构可以归纳为“孤极-次孤极-外围”空间极化结构模式,呈不成熟的点轴状(图6).全区经济空间极化结构主要有孤极区、次孤极区和外围区三部分组成,其中孤极区1个,次孤极区4个.孤极区是南通市区,经济总量为1 397亿元,分别占全区行政单元总数和经济总量的5%和20%.次孤极区涵盖连云港市区、盐城市区、大丰市、海门市、启东市等5个行政单元,经济总量为2 331亿元,分别占全区行政单元总数和经济总量的26%和33%.外围区涵盖如皋市、海安县、如东县、赣榆县、东海县、灌云县、灌南县、响水县、滨海县、阜宁县、射阳县、建湖县、东台市等13个行政单元,经济总量为3 264亿元,分别占全区行政单元总数和经济总量的69%和47%.

图6 2013年江苏省沿海地区经济空间极化结构模型和模式

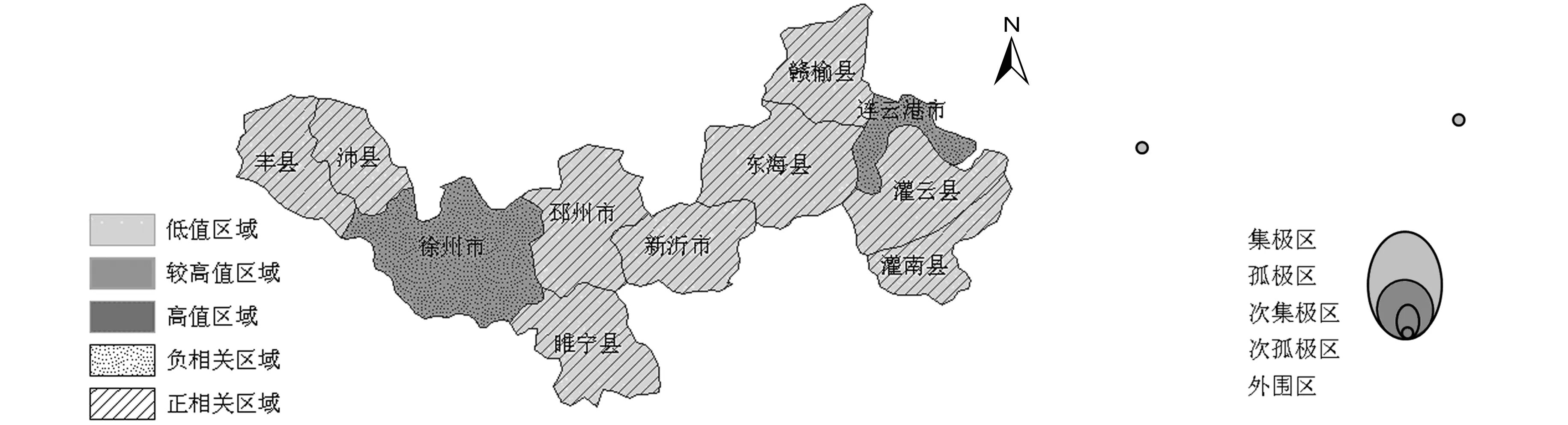

5.3 沿东陇海铁路线地区空间极化结构形成“次孤极-外围”模式

2013年江苏省沿东陇海铁路线地区经济空间极化结构可以归纳为“次孤极-外围”模式,呈发育程度低的点状(图7).全区经济空间极化结构主要有次孤极区和外围区两部分组成,其中次孤极区2个.次孤极区涵盖徐州市区、连云港市区等2个市区,经济总量为2 164亿元,分别占全区行政单元总数和经济总量的18%和52%.外围区涵盖丰县、沛县、睢宁县、新沂市、邳州市、赣榆县、东海县、灌云县、灌南县等9个行政单元,经济总量为1 972亿元,分别占全区行政单元总数和经济总量的82%和48%.

图7 2013年江苏省沿东陇海铁路线地区经济空间极化结构模型和模式

5.4 沿京杭运河(江北段)地区空间极化结构形成“孤极-次孤极-外围”模式

2013年江苏省沿京杭运河(江北段)地区经济空间极化结构可以归纳为“孤极-次孤极-外围”模式,呈发育程度低的点状(图8).全区经济空间极化结构主要有孤极区、次孤极区和外围区三部分组成,其中孤极区1个,次孤极区3个.孤极区是扬州市区,经济总量为961亿元,占全区经济总量的13%.次孤极区涵盖徐州市区、仪征市、江都市等3个行政单元,经济总量为2 453亿元,分别占全区行政单元总数和经济总量的15%和32%.外围区涵盖丰县、沛县、睢宁县、新沂市、邳州市、淮安市区、涟水县、洪泽县、盱眙县、金湖县、宝应县、高邮市、宿迁市区、沭阳县、泗阳县、泗洪县等16个行政单元,经济总量为4 209亿元,分别占全区行政单元总数和经济总量的80%和55%.

图8 2013年江苏省沿京杭运河(江北段)地区经济空间极化结构模型和模式

6 结论与讨论

在界定区域经济空间极化、集极、孤极、次集极、次孤极、外围等概念内涵的基础上,对江苏省区域经济空间极化模式进行研究,得到如下结论:

1) 江苏省区域经济空间极化具有结构性(规律性)属性.

2) 江苏省区域经济空间极化呈现多核心结构形态,且在空间间隔数为1时集聚分布最为明显.

3) 江苏省区域经济全局空间极化结构可以归纳为“集极-孤极-外围”模式.该模式有集极区、孤极区和外围区三大部分组成,其中集极区1个,孤极区10个.集极区是经济发展水平较高行政单元的集聚区,是江苏省经济发展的重心;孤极区是经济发展水平较高但呈零散分布的地区,它既是集极区的发展腹地又是外围区的增长极,起着承接集聚区和外围区经济联系的作用;外围区是集极区和孤极区的发展腹地,源源不断地为它们输送劳动力、资本和资源、提供市场并且接受它们的辐射.

4) 分别从沿江地区、沿海地区、沿京杭运河(江北段)地区和沿东陇海线地区等地区尺度研究江苏省区域经济局部空间极化结构,发现沿江地区经济空间极化结构呈较为成熟的“集极-孤极-次集极-次孤极-外围”模式,沿海地区经济空间极化结构呈不成熟的“孤极-次孤极-外围”模式,沿东陇海铁路线地区经济空间极化结构呈发育程度低的“次孤极-外围”模式,沿京杭运河(江北段)地区经济空间极化结构呈发育程度低的“孤极-次孤极-外围”空间极化结构模式.

本文以崭新的视角较好地揭示了发达地区区域间经济的空间组合的关系,为政府指导合理地开发利用空间资源提供了科学依据.但仅揭示了江苏省区域经济空间极化模式的现状,还需要进一步对其演变过程进行研究,以便能够更深入地了解区域经济协调发展进程.

[1] Perrour F. Prise de Vues Sur La Croissance de Lecnomie Francaise, 1780-1950[J]. Review of Income and Wealth, 1955, 5(1):41-78.

[2] 张文尝,金凤君,樊杰. 交通经济带[M].北京:科学出版社,2002.

[3] Boundville J R. Problems of Regional Economic Planning[M]. Edinburgh University Press, 1966.

[4] Friedman J R. Regional development policy: a case study of Venezuela[M].Cambridge: MIT Press, 1966.

[5] Baumont C, Cem Ertur, Julie Le Gallo. Exploratory Spatial Data Analysis of the Distribution of Regional Per Capita GDP in Europe, 1980-1995[J].Regional Science, 2003(82):175-201.

[6] 钱运春.亚核心结构与区域平衡发展[M].上海:上海远东出版社,2003.

[7] 陆大道.论区域的最佳结构与最佳发展:提“点-轴系统”理论和“T”型结构以来的回顾和再分析[J].地理学报,2001,56(2):127-135.

[8] 陆玉麒.区域双核结构模式的形成机理[J].地理学报,2002,57(1):85-95.

[9] 吴相利.河流系统功能与流域经济的空间组织模式剖析[J].绥化师专学报.2000, 20(1): 14-17.

[10] 芦惠, 欧向军,李想,等.中国区域经济差异与极化的时空分析[J].经济地理,2013,33(6):15-21.

[11] 叶磊,欧向军.长三角地区经济极化过程与空间演变分析[J].地理科学进展,2012,31(12): 1668-1677.

[12] 孙平军,修春亮,董超.东北地区经济空间极化及其驱动因子的定量研究[J].人文地理,2013(1): 87-93.

[13] 刘琼,张可云. 湖南经济发展的空间结构演化[J].经济地理,2014,34(12):29-34.

[14] 李小建,樊新生.欠发达地区经济空间结构及其经济溢出效应的实证研究:以河南省为例[J].地理科学,2006,26(2):1-6.

[15] 戴先杰.江苏省生产力总体布局态势分析[J].地理研究,1994,13(3):76-82.

[16] 管卫华,赵媛,林振山.改革开放以来江苏省区域空间结构变化[J].地理研究, 2004,23(4):541-550.

[17] 张平. 江苏省域经济空间结构演变及优化研究[J]. 农村经济与科技,2014,25(8):85-88.

[18] 曹芳东,黄震方,吴江,等.1990年以来江苏省区域经济差异时空格局演化及其成因分析[J].经济地理,2011,31(6):895-902.

[19] 汤国安,杨昕.ArcGIS地理信息系统空间分析实验教程[M].北京:科学出版社,2006.

TheRegionalEconomicSpatialPolarizationStructureModelsinDevelopedRegions--CaseStudyofJiangsuProvince

ZHANG Chun-mei1,2, XU Hai-ying1, ZHANG Xiao-lin2

(1.School of Urban and Environment Science, Huaiyin Normal University, Huaian Jiangsu 223300, China) (2.School of Geography Science, Nanjing Normal University, Nanjing Jiangsu 210046, China)

To clarify the spatial combination relations among regional economy is of great significance on regional economy coordination development. In defining the connotation of the regional economic space polarization and the concentrated growth pole and the isolated growth pole and the concentrated lower growth pole and the isolated lower growth pole and the peripheral,Jiangsu Province takes as an example,the regional economic space polarization models in developed regions are studied by the methods of half a mutation function and spatial autocorrelation between figure and "the three indexes". The result show that there is structural(regularity) attributes with multi-core structure form on the regional economic space polarization in Jiangsu Province,the overall spatial polarization structure can be summarized as the mode including the concentrated growth pole, the isolated growth pole and the peripheral, the spatial polarization structure along the Yangtze River shows as a mode including the concentrated growth pole, the isolated growth pole, the concentrated lower growth pole, the isolated lower growth pole and the peripheral, the spatial polarization structure along the coast shows as a mode including the isolated growth pole, the isolated lower growth pole and the peripheral, the spatial polarization structure along the East Longhai Railway shows as a mode including the isolated lower growth pole and the peripheral, the spatial polarization structure along the Grand Canal from Beijing to Hangzhou shows as a mode including the isolated lower growth pole and the peripheral.

regional economic space polarization; spatial polarization structure models; developed areas; Jiangsu Province

F127; F224

A

1671-6876(2017)03-0237-08

[责任编辑蒋海龙]

2017-02-26

国家自然科学基金面上项目(41371136); 江苏省高校哲学社会科学基金项目(2014SJB663)

张春梅(1974-),女,江苏东海人,副教授,博士研究生,研究方向为城乡发展与区域规划. E-mail: 564129355@qq.com