粤港澳大湾区城市群空间结构研究:从单中心到多中心

2017-10-19汪行东鲁志国

汪行东 鲁志国

(1.深圳大学经济学院讲师,博士;2.深圳大学经济学院教授、博士生导师)

粤港澳大湾区城市群空间结构研究:从单中心到多中心

汪行东1鲁志国2

(1.深圳大学经济学院讲师,博士;2.深圳大学经济学院教授、博士生导师)

通过对文献的梳理和湾区经济发展的回顾以及位序规模法、首位度等城市群空间结构度量方法,发现粤港澳大湾区城市群空间结构呈现出由以香港为单中心向广深港多中心转变,湾区城市群的多中心空间结构存在中心城市同质化竞争和空间整合不足的难题。未来湾区城市群应建立区域经济发展协调机构,实行产业错位发展战略。

空间结构;位序规模法;空间整合

城市群的空间结构反映区域资源、要素和社会经济活动在空间中的分布组合关系,城市空间结构分析集中于城市人口和经济规模方面。按中心城市规模与职能,城市群空间结构可以分为单中心和多中心两种模式。单中心城市群是以一个特大城市为核心,周边分布了若干大小接近的中等城市,这些城市又与若干小城市组成紧密联系的空间组织。城市间主要是垂直等级联系,主次分明,核心城市突出,居于主导地位。中国的京津冀城市群、长三角城市群等,都是典型的单中心结构。多中心城市群是以多个城市共同担当中心城市职能,其它城市围绕这几个核心城市周围形成复杂的交通网络联系,主从关系不明确,缺乏强有力的层次结构。国内在这方面的典型代表为海峡西岸城市群(福州——厦门——泉州)。

2017年,中央政府提出建设粤港澳大湾区城市群(简称“湾区城市群”),行政区划上包括香港、澳门和广东的广州、深圳、珠海、佛山、东莞、江门、中山、惠州、肇庆(简称“小珠三角城市”)。改革开放以来,小珠三角城市除了城市的中心城区逐步扩大外,城市下辖的县也逐渐发育为城市,如顺德县、南海县(后升格为县级市顺德市、南海市,后并入佛山市)等。小珠三角城市的行政区划经过了多次重要的调整。行政区划的调整,地级城市不断扩容,中等城市、大城市不断的扩大,而小城市并吞并,形成都市绵延的空间形态。对湾区城市群城市空间结构进行分析,有利于加深对湾区城市群经济空间结构变迁的认识。湾区城市群由单中心变为多中心,会给城市群的长期增长带来挑战。

一、粤港澳大湾区城市群空间结构变迁

1978年改革开放以前,港澳地区与内地的经济联系主要表现为零星的货物贸易,港澳与小珠三角城市的经济联系密切程度较低。小珠三角城市内,广州1978年的GDP为47.8亿,第二名江门仅为14.32亿,广州处于绝对中心的地位。由于改革开放前,经济不发达,小珠三角城市的经济联系薄弱,城市群未发育成型。

1978年改革开放后,小珠三角城市作为改革开放的前沿阵地,成为吸收港澳资本进入内地的蓄水池,香港的制造业迅速转移到小珠三角城市。小珠三角城市利用自己的地缘优势、侨胞资源和先发优势,积极吸收国外、港澳的技术和资本。由于小珠三角各城市,发展条件、发展基础和发展机遇的不同,导致各地区工业化进程不同,城市化程度发展程度也不尽相同。

表1.粤港澳大湾区城市群城市人口规模(1990—2015年) (单位:城市/个,人口/万人)

数据来源:小珠三角城市数据《广东统计年鉴(1990—2015)》、《中国城市统计年鉴(2008—2015)》,1990—2007年报告的是城市非农人口数据,2008年后为户籍人口数据;港澳人口数据来自于世界银行数据库。

湾区城市群城市数量、大城市个数发生了重大的变化(见表1)。首先,城市数量急剧变化。1990年人口在10万以上的城市仅为21个,到1995年增长到31个,城市化进程飞速发展。行政区划调整幅度较大,1990年小珠三角地区设市城市仅为9座。2000年左右小珠三角地区设市城市增加到27座。之后,广州、佛山、惠州、江门、肇庆、珠海等城市都进行了行政区划调整,番禺、花都、从化、南海、顺德、高明、三水、惠阳等都纳入市级行政区下,城市又调整到现在的9座。其次,城市规模结构发生了巨变,城市规模等级不断提高。特大城市有1990年1座(香港),发展到两座(香港、广州),大城市由1990年1座增长到2015年的8座,中等城市数量也增加。人口数量低于50万的小城市人口数量锐减,小珠三角城市人口呈现出向大中型城市集中的特征。

粤港澳大湾区城市群经济呈现出明显的东重西轻的特点。以广州作为中心点,湾区东部城市有香港、深圳、东莞、惠州,1979年GDP总额达227.7亿美元;湾区西部城市珠海、江门、中山、佛山、肇庆、澳门等,1979年GDP总额仅为28.74亿美元,远低于湾区东岸城市。到2015年,湾区东岸城市GDP总和达7358.1亿美元(1979年不变价格平减),增长近27.6倍;西岸城市3107.1亿美元(同上),仍仅为东岸城市的一半。东重西轻的有所改观,但整体格局未变。

二、粤港澳大湾区城市群空间结构计量分析

1.计量模型。

考虑到城市的空间结构与城市规模分布高度相关的,本文使用城市群的位序规模分布特征反映城市群的空间结构。位序规模法则的定义如下:

lnPi=C-qlnRi

(1)

其中,Pi是第i城市的人口或经济规模,C为常数,Ri为位序。|q|为最小二乘回归斜率的绝对值。|q|>1,表明核心城市很突出,城市群服从单中心分布;|q|<1,则表明城市间规模差距较小,服从多中心结构;|q|=1,则表示城市规模服从齐普夫法则。齐普夫法则由Auerbach提出[1],为了检验齐普夫法则的适用性,Rosen and Resnick、Soo利用跨国数据比较各国城市分布特征,发现少数国家的|q|在统计意义上等于1,其他国家的|q|都围绕着1分布。[2-3]唐为(2016)使用中国全样本城市数据发现2000与2005年的|q|分别为1.094与1.031,与1较为接近。[4]

由于|q|是通过线性拟合获得的,因此这一数值能否准确地反映区域城市规模分布,还需要取决于拟合的R2,一般在R2大于0.9时认为回归结果是可信的。

其次,本文还使用城市首位度直观地反映城市群核心城市的集中程度。首位度指区域内首位城市与第二位人口或经济规模比率。Jafferson用51个国家的城市数据证明首位度在3左右,他将最大城市拥有绝对人口优势的城市规模分布成为首位分布。[5]为了弥补首位度计算过于简单的缺陷,学者对首位度指标进行了改进,提出四城市指数,从不同程度衡量城市群的集聚水平。P为城市人口,首位度和四城市度计算方法为:

首位度=P1/P2

(2)

四城市度=P1/(P2+P3+P4)

(3)

2.指标计算与结果分析。

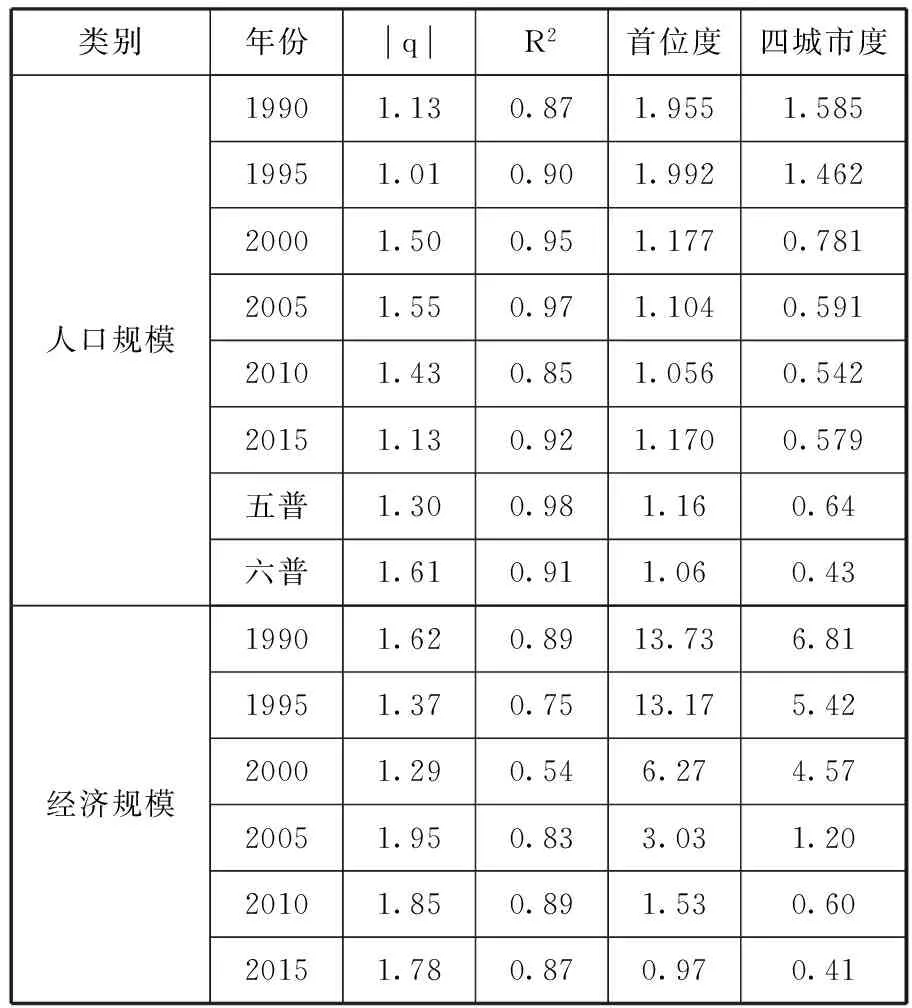

表2.计算结果

为了保证数据的连续性,对于2007年前的数据采用县级以上行政区的非农人口反应城市规模,2007年后使用城市户籍人口数作为指标,①港澳使用全市总人口。由于户籍人口数据表示的城市规模,存在这较大的误差,本文也将五普和六普人口数据作为对照。经济规模指标上,使用各城市的GDP作为基本统计量,计算方法与人口指标相同。数据来源于《广东统计年鉴(1991—2016)》、《中国城市统计年鉴(2007—2016)》、第五次人口普查资料、第六次人口普查资料,港澳数据来世界银行数据。涉及价值的数据均换算成美元,以1979年为基础进行了平减。表2中GDP数据线性拟合的R2较小导致回归结果不可信,仅作为参考。

人口规模的|q|值,1995年接近与1,城市规模分布式符合齐普夫法则。2000年后|q|值有所上升均远大于1,城市规模较为集中,高位次城市规模突出,中小城市发育迟滞。总体上而言,1990—2005年湾区城市群内部城市规模差距呈扩大的趋势,2005年后有缩小的趋向。人口首位度上,香港作为湾区城市群的首位城市,首位度处于不断下降的趋势中,1995年其人口规模接近排第二位城市广州的2倍,到2010年仅为1.056倍,在2015年首位城市让位于广州,广州人口规模已为香港的1.17倍。

从五普城镇人口数据分析,2000年香港已经不再是粤港澳大湾区城市群人口规模首位城市。五普时,广州市城镇人口规模已达754.7万(不包括从化市、增城市),高于香港666.5万的水平;同期深圳人口也达到638万,接近香港人口水平。从六普人口数据上看,2010年深圳城镇人口超过千万,广州城镇人口970万,远高于香港770.5万的水平。

从GDP数据上看,香港作为湾区城市群的首位城市,首位度也处于不断下降的过程中。1990年香港的GDP为排第二位的广州的6.81倍,到2015年广州GDP反超香港1.03倍。2015年广州GDP1.87万亿,香港为1.81万亿,深圳为1.75万亿,排第四位的佛山的GDP仅为8003.92亿元,远低于深圳。广深港GDP非常接近且均占湾区城市群GDP总额20%以上,湾区城市群空间结构由以香港为单中心走向广深港多中心鼎足而立的局面。

三、粤港澳大湾区城市群单中心到多中心的基本历程

从五普、六普的统计的城镇人口数据看,城市非农人口数据(1990—2009)、户籍人口数据(2010—2015)倾向于低估城市人口规模。改革开放后,城市间劳动力自由流动的障碍被部分打破,小珠三角城市吸收了大量来自周边地区的劳动力就业,常住人口远高于户籍人口数。由于边防界限的限定,内地居民自由迁徙港澳、到港澳就业的障碍较大。由于无法获得城市的流动人口数,在城市群中心的论述上,本文将从经济产值的角度加以论述。

粤港澳大湾区城市群空间结构上由单中心转变为多中心主要体现在两个方面,GDP上的三足鼎立和三城第三产业的发展。

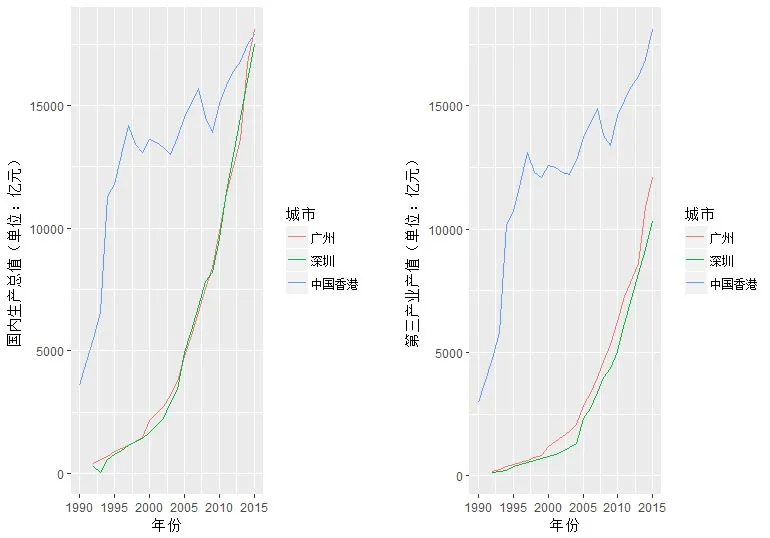

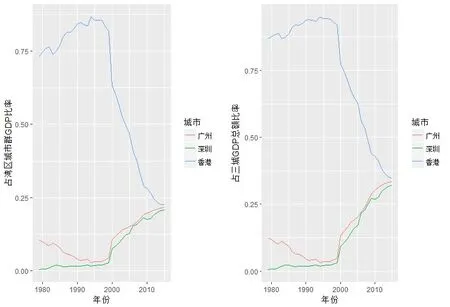

1.GDP由一城独大到三城鼎立。改革开放初期,香港占据湾区城市群的份额巨大,是湾区城市群最重要的经济引擎。1979年,香港GDP达217亿美元,同期广州为31.35亿美元,深圳为1.26亿美元,香港GDP占湾区城市群比率达到72%,占广深港三城总和的比率达到87%。香港占湾区城市群GDP总额的比例在1994年达到峰值,高达86%。1979—1994年间,小珠三角城市因改革开放经济取得巨大进展,但香港的经济发展速度更快,广深在湾区城市群中的占比一度呈下降趋势。1999年后,香港经济增长放缓,占湾区城市群的份额呈下降趋势;广深经济进步明显,占湾区城市群总体份额的比率上升。到2015年左右,广深港三城占湾区城市群的总体比率为0.217、0.209、0.225,十分接近。由于深圳和广州经济发展轨迹的高度接近性,湾区城市群GDP城市空间结构转变上,由以香港为单中心的结构向广深港三中心并立(见图1)。

图1.广深港国内生产总值和第三产业产值变化轨迹(1992—2015年)

2.服务业有一城供给变成三城供给。Henderson认为,城市群的中心城市主要功能是为周边城市提供多样化和专业化的服务。[6]多样化和专业化的服务,在产业结构上体现为第三产业产值和占比的提升。1979年,香港的二、三产业的占比为21%、78%,此时广州的分别为55%、34%,深圳分别为20%、42%。在绝对值上,香港三产产值为169.6亿美元,深圳仅为0.53亿美元,相差达514倍;广州的三产产值为10.7亿,与香港的产值差异上也相去甚远:在提供专业化和多样化的服务业上,香港具有更大的优势,香港20世纪60年代以来制造业发展后产业转型,形成了完备的生产性服务业体系。广深的第三产业方面,广州的第三产业2000年超过第二产业,占比达到54%,绝对值达到152亿美元(以1979年为基期平减的真实值,下同);深圳第三产业在2009年首次超过第二产业,产值达到640.4亿美元。从2015年的第三产业占比看,香港的服务业仍远高于广深,香港的三产产值达2926.5亿美元,高于广州的1924.2亿美元和深圳的1595.2亿美元。从服务业空间结构上看,湾区城市群已经形成了一主两副的服务业中心结构。

粤港澳大湾区城市群多中心结构形成与发展过程主要的原因在几个方面:

1.香港制造业转移促进广深经济规模增长。改革开放初期,小珠三角城市由于长期脱离世界经济体系。原先的经济基础遭到十年浩劫的破坏,表现为以农业为主体的经济形态,形成了要素价格的洼地,劳动力、土地、自然资源成本极低。同期的香港,作为亚洲四小龙之一,自20世纪50年代开始大力发展本港的制造业,在纺织、成衣、电子等劳动密集型工业方面取得飞速发展,1969年香港人均GDP已达858.9美元,达到中等收入水平。本港制造业由于劳动力成本、土地成本上升、结构调整等因素,大面积的向小珠三角城市转移。制造业转移活动,促使香港的第三产业迅速发展,小珠三角城市的工业化迅速进步。2002年《珠三角制造业》研究中,香港有63000家公司在广东从事制造业活动,其中东莞为18100家、深圳为15700家、广州为4900家。香港制造业的内迁,促进了广州、深圳的经济增长。深圳的第二产业产值从1979年的0.26亿美元,增长到2002年147.3亿美元;广州的制造业产值从1979年17.34亿美元,增长到2002年154.5亿美元。

2.广深内生工业结构调整。由于香港的制造业主要以劳动力密集型产业为主,在分享香港制造业内迁的红利的同时,深圳在产业结构转型上发力,寻找新的内生增长点。2007年开始,深圳着力于支持战略新兴产业发展,形成互联网、文化创新、新能源新材料等几大产业;服装、家具、钟表、眼镜等传统产业转型也较好,朝着品牌化、高端化发展。与深圳着力于传统轻工业转型和培育战略新兴产业不同,广州在工业方面形成了汽车制造业、石油化工制造业和电子产业制造业为支柱的国民经济体系,成为华南地区重要的工业城市。2015年汽车、电子、石化三大产业产值达7317亿(当年价),对工业增长的贡献率达70%。香港的制造业转移和广深工业化的发展,改变了湾区城市群香港一家独大的局面,三城的GDP产值逐渐的借鉴。

图2.广深港GDP占湾区城市群GDP和三城GDP总额的比率(1979—2015年)

3.广深港第三产业的发展与调整。由于物料成本的上涨和内地市场的开发,大量的香港制造业企业转移到小珠三角地区后,香港的服务业经济发展迅速。1987年广义贸易业(批发、零售、出入口、食肆和酒店等)超越制造业成为香港经济的最大支柱行业,广义金融业(金融保险、地产及商业服务业)后又超过广义贸易。将运输仓储通信和广义金融业、商业服务业看作是为生产性服务业的话,生产性服务业一直都占据服务业中的主导地位。新兴的现代服务业如会计、法律、咨询、广告、营销等行业的快速增长,适应了香港经济多功能定位和世界级中心城市的发展趋势。20世纪80年代初,香港确立了亚太区域国际金融中心的地位,并在产业结构转型过程中日益巩固。香港的生产性服务业发达,是湾区城市群乃至世界级中心城市。

广州作为华南工业基地的地位受到劳动力、土地成本上升带来的挑战,工业化向周边特别是其它小珠三角城市转移。作为广东省省会,广州拥有其它城市不具备的发展第三产业的优势——贸易资源、智力优势、文化资源、地缘优势等。广州作为千年商都,2015年交通运输、仓储和邮政业实现增加值为1265.68亿(当年价,下同),是南中国重要的海运、陆运和空运枢纽。作为华南地区的金融中心,金融业是广州第五大支柱产业,2016年实现保费收入1166.1亿元,连续10年居全国大城市第三位;同比增长64.2%;全市保险法人机构5家(2015年广州市国民经济统计公报)。广州形成了商贸业、金融业为主的第三产业体系。

深圳产业结构转型起步早,先进制造业发展水平高,第三产业上形成了围绕现代制造业而形成的现代服务业,如信息服务业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业。这些服务业与制造业相辅相成,有力地促进了制造业的发展。作为华南地区重要的金融中心,2015年深圳的金融业占GDP比重达到14.5%,增加值达2542.82亿元;物流业增加值达到1782.7亿元,占GDP比重10%;文化产业增加值达1021亿,占GDP比重达5.8%(2015年深圳市国民经济统计公报)。深圳的第三产业中现代服务业、金融业、物流业、文化产业发达。

由三个中心第三产业的发展情况看,香港的服务业全面布局,发展程度高;广深均发力金融业,广州的贸易业发达,深圳现代服务业、物流业、文化产业发展较好。

四、粤港澳大湾区城市群单中心到多中心带来的挑战

从新经济地理学的角度而言,单中心结构与多中心结构反应了集聚经济和拥挤效应的权衡取舍。很多学者均对多中心持较为负面的看法。Bailey和Turok指出多中心城市区域产生的集聚效应根本无法与同等规模的单中心城市产生的集聚效应相媲美。[7]另一些学者指出,集聚效应可以在临近的城市之间共享,而拥挤效应通常局限在城市内部。[8]较小的城市更可能使社会经济和环境成本处在可控范围之内,因而,单中心城市群往往伴随着集聚不经济因素,如土地和劳动力要素的激烈竞争交通堵塞环境污染以及高犯罪率等,从单中心结构向多中心结构的转化被视为降低集聚不经济的有效途径。[9]

与其它多中心、单中心城市群的区别在于,湾区城市群的香港、广州、深圳在一国两制的制度下,存在着政治、经济制度的不同。香港回归后实行的是自由资本主义制度,广深在社会主义制度下逐步完善市场经济体制。由于经济制度上的巨大差异,香港作为中心城市拉动小珠三角地区经济增长时,一直存在着区域整合的难题。两地劳动力、资本、技术要素的自由流动均存在着不顺畅的情形。2003年CEPA签订后,香港与内地的经济联系得到加强,商品零关税、贸易自由化、资本自由流动的统一市场建设提上日程。

在香港作为湾区城市群中心的情形下,小珠三角城市发挥比较优势,承接来自香港地区的技术、资本溢出,发展本地经济。在多中心的情形下,各中心城市之间存在着技术、资本的交流;各中心城市的周边区域需要承接来自本中心城市的技术、资本溢出,也可能受到更远的中心城市的影响。小珠三角城市的经济增长既是源于香港、广州、深圳的产业疏散,也是政府有意识培养内生增长动力的结果。从单中心到多中心,给粤港澳大湾区城市群带来了更多的挑战:(1)广深港作为湾区城市群的中心城市,存在着同质化竞争的问题。在提供专业化服务方面,特别是建设金融中心方面尤为显著。20世纪80年代初期香港已经成长为世界金融中心,立足中国、东南亚,辐射欧美。于1986年被列为首批五个金融改革试点城市之一后,广州提出要建设区域性金融中心,致力于成为区域性金融管理中心、营运决策中心、资金调度中心,服务范围辐射华南。CEPA签署后,广州成为香港国际金融中心辐射的承接点和中继带点,成为国际化的金融中心,在2017年发布的“全球金融中心指数”(GFCI)中,广州名列全球金融中心37位。深圳也较早的提出建设区域金融中心的主张,1990年成立于深圳的深交所,与上交所一起成为中国最主要的证劵交易机构。1992年深圳市政府提出把深圳建成联系国内外两个市场的区域性金融中心。[10]深圳已经成为国内仅次于北京、上海的金融中心,在CFCI中位居22位,远高于广州。在湾区城市群三个中心城市,均致力于建设金融中心,对金融资源存在竞争关系。同质化的恶性竞争可能伤害到区域整体经济竞争力,浪费经济资源。另一个代表性的行业是港口业。很长一段时期香港作为主要的转运港口而存在,是湾区城市群和南中国航运业的中心。随着小珠三角城市经济发展,深圳港、广州港、虎门港、惠州港、珠海港、中山港逐步建立,参与到航运业务的竞争中来。港口作业产能的相对过剩和同质化竞争,严重地浪费区域经济资源。(2)其次,湾区城市群空间功能整合存在制度性障碍。空间整合是城市群经济发展核心问题,空间整合对于要素的自由流通具有重大意义。Parr认为多中心发展策略会带来较高的交通成本和较低的通勤效率,不利于知识和信息的传播。城市规模经济的若干优势,如高密度经济主体的空间临近面对面和非正式的交流等活动在多中心结构中受到了限制。[11]Oort等基于荷兰兰斯塔德地区(中心城市为阿姆斯特丹、鹿特丹、海牙)企业调查数据的经验分析并没有发现该地区存在空间功能整合的证据,[12]从而引发了对多中心网络化空间结构的质疑,因为兰斯塔德地区一直被视为成功的多中心区域。

在小珠三角城市与香港的空间功能整合上:一国两制政治框架下,劳动力、资本流动都存在着重大的障碍。从劳动力流动上而言,香港保护本地劳动的法律,少数向内地使命开放的岗位更是限制重重;香港市民赴内地就业数量激增,教育制度、司法制度上的不同是香港居民赴内地就业的障碍。多中心发展策略的高交通成本、通勤成本和制度成本,限制知识、信息的传播、阻碍面对面交流。

在小珠三角城市空间整合方面,形成了广佛肇、深莞惠、珠中江三大城市组团内部整合趋势。城市组团,指临近城市间形成空间整合一体化。广佛肇城市组团中,广佛同城化发展显著,2010年连接广佛的佛山地铁一号线开通,广佛同城效应明显;肇庆发展明显落后与广佛,被排除在一体化进程之外。深莞惠一体化不足,2009年提出四纵两横一支的交通线路规划到2017年没有一条完工。珠中江城市组团一体化由于核心城市珠海经济实力不足,短期内难以提上日程。对小珠三角城市而言,如何打破行政区划壁垒,促进要素的自由流动,提供同等的公共服务,是未来区域整合的重要难题。

五、结论与政策建议

粤港澳大湾区城市群经济空间结构经济上东重西轻,人口上表现为大城市发育较好,中小城市较少;在城市空间结构中,从单中心向多中心转变。多中心城市为湾区城市群的经济长期发展提出了新的问题,本文提出以下政策建议:

首先,在国家层面建立大区或城市群层面的协商机构,建立区域经济协商的常态机制。长三角、京津冀城市群分别以上海、北京为中心城市,两城在所在的城市体系中处于顶端,话语权巨大,对城市群的交通规划、产业布局等等都具有重大的影响力。珠三角城市群,香港由于特区的特殊地位,对小珠三角城市以经济影响为主;广深作为小珠三角城市,双头竞争,并无主导。应在国家层面建立湾区城市群发展协调机构,重点协调小珠三角城市与港澳经济交往和小珠三角城市,制定区域交通发展规划,促进区域经济联系。

其次,制定湾区城市群发展远景规划,发挥中心城市的比较优势,限制同质竞争,错位发展。经济资源的稀缺性,同质性产业竞争、产能的重复建设会浪费资源,造成城市群整体效率的下降。在金融产业上,湾区城市群已形成了一主两副的金融中心结构,广深港应发挥自己的比较优势,做大做强。香港作为自由贸易港,跨国金融机构集聚,实行联系汇率制,货币可自由兑换,应继续发展综合性的金融服务业和建设人民离岸结算中心,服务的范围辐射中国大陆、中国台湾、东南亚等地;广州的优势在于作为广东省会,区域性的银行机构众多,有条件发展为区域性银行贷款中心,票据、债券、外汇、期货交易中心,以及金融支付结算、产权交易中心;深圳有证交所,银行业、风险投资、基金业发展充足,为深圳成为区域科技创新提供重要的金融支持。在科技创新方面,广州是华南地区重要的高教基地,高校与科研院所集聚,科技创新人才培育方面和基础研究方面具有极大的优势;深圳是重要的科技创新中心,技术创新发达,企业为主体的应用型技术研究强度大,但在人才培养和基础研究方面较为滞后;香港科技创新较为落后,商业咨询、风险投资发达可为科技创新提供支持。三城应发挥比较优势,促进湾区城市群的持续发展。

最后,广深在实现产业高端化转型的同时,提高城市人才吸引力。广深较早开始产业转型,培育新兴产业和疏散劳动力密集、环境公害大的产业。近年来劳动力成本、地租成本飞涨,劳动力密集型产业外迁趋势显著。而劳动力成本、租金成本的高涨,提高了城市营商成本、创业成本,降低了城市对于高端人才的吸引力。在人口红利消散长期趋势下,如何在城市竞争中吸引高层次人才,是对城市未来命运具有决定性意义的一环。张浩然等在对中国10大城市群空间结构与经济绩效的实证研究发现,多中心对城市群的绩效呈现出负面影响。[13]湾区城市群作为多中心城市群,如何整合多中心实现协同发展,将是提高湾区城市群竞争力的关键。香港作为亚太地区金融中心,如何保持经济优势,不简单沦落为湾区城市群经济中心,也是值得关注的问题。●

注释:

①2007年后,统计部门不再报告非农人口数据,市区户籍人口是非农人口数较好的替代指标。

[1]Auerbach S. Zur Pathogenese der postdiphtherischen Akkommodationslähmung[J]. Journal of Neurology, 1913,(1).

[2]Rosen K T& Resnick M. The Size Distribution of Cities: An Examination of the Pareto Law and Primacy[J]. Journal of Urban Economics, 1979,(2).

[3]Soo K T. Zipf’s Law for cities: a cross-country investigation[J]. Regional Science & Urban Economics, 2005,(3).

[4]唐为.中国城市规模分布体系过于扁平化吗?[J].世界经济文汇,2016,(1).

[5]Jefferson M. The Law of the Primate City[J]. Geographical Review, 1939,(2).

[6]Black D, Henderson V. A Theory of Urban Growth[J].Journal of Political Economy,1999,(2).

[7]Turok I, Bailey N. Twin track cities:Competitiveness and cohesion in Glasgow and Edinburgh[J]. Progress in Planning, 2004,(3).

[8]Ozawa T, Phelps N A. Contrasts in agglomeration: proto-industrial, industrial and post-industrial forms compared[J]. Progress in Human Geography, 2003,(5).

[9]Fujita M, Thisse J F. Économie géographique, Problèmes anciens et nouvelles perspectives[J]. Annales Déconomie Et De Statistique, 1997,(45).

[10]张鸿义. 深圳金融中心建设的总结、评价与展望[J].开放导报,2015,(2).

[11]Parr J. The Polycentric Urban Region: A Closer Inspection[J]. Regional Studies, 2004,(3).

[12]Raspe O F M B. On the Economic Foundation of the Urban Network Paradigm: Spatial Integration,Functional Integration and Economic Complementarities within the Dutch Randstad[J].Urban Studies, 2010,(4).

[13]张浩然,衣保中.城市群空间结构特征与经济绩效——来自中国的经验证据[J].经济评论,2012,(1).

(责任编辑:林先扬)

F271

A

1003-7462(2017)05-0078-08

10.13977/j.cnki.lnxk.2017.05.013