地形和交通条件约束下的空间相互作用模型改进及应用*

——以山东省为例

2017-09-21梁双陆刘纪平

董 春, 梁双陆, 刘纪平, 张 玉

地形和交通条件约束下的空间相互作用模型改进及应用*

——以山东省为例

董 春, 梁双陆, 刘纪平, 张 玉

综合考虑交通网络和地理环境因素,分别从动态、静态角度改进传统的空间相互作用模型,即采用多指标测度区域经济综合实力,以考虑地形起伏的交通距离作为通达距离,通过交通流量、道路属性特征、地形条件修正模型系数,构建了考虑交通和地理环境因素的空间相互作用模型。以山东省为例进行实证分析,并与传统模型比较,检验改进模型在实际应用中的有效性。研究结果表明:交通可达性对空间相互作用具有引导性;交通设施配置和区位对区际联系的影响不容忽视;改进模型更加合理有效,更具应用价值。

交通可达性; 地形; 空间相互作用模型; 地理国情

一、文献评论

早在增长极理论之前,克里斯泰勒(Christaller,1998)和廖什(Lêsch,1997)就在市场区分析基础上创建了城市等级和相互作用的中心地学说。空间经济学对城市或区域的空间相互作用的解释,是在经济发展理论的“回波—扩散”与“极化—涓滴”理论基础上,建立基于导致“核心—外围”空间不平等的微观机制,揭示要素与人口的空间聚集与扩散、空间关联效应。藤田昌久等(2005)等将经济活动的空间集聚与不平等归因于厂商层面的规模收益递增以及冰山型运输成本作用下的区域间产品市场关联机制,认为需求空间分布的差异显著影响了地区生产率,进而造成了地区收入差距,即市场潜能(market potential)的大小决定了地区工资差距。空间计量经济学对空间相互作用的研究则突出在区域经济增长中的空间溢出效应和空间相互作用的方向性。例如,柯善咨(2009)认为我国各级市县产出、就业和资本增长的主要决定因素是要素投入和产出规模以及人力资本和地方要素,但是不同等级的城市间存在着显著的空间相互作用。其中,省会和地级中心城市的经济增长对下级市县有显著的回流效应,而下级市县的经济增长对位于市场中心的上级城市有明显的市场区增长作用,同级市县经济增长有互相促进作用。覃成林等(2012)认为区域经济增长表现出空间相关性和空间异质性,区域之间普遍存在空间相互作用,使得经济活动常常在某些特定区位上集聚,而不是在空间中均匀分布,空间外溢可理解为一种区域之间的相互作用和影响。空间外溢促成区域经济出现地方化增长,进而导致空间俱乐部趋同。张学良(2012)认为中国交通基础设施对区域经济增长的空间溢出效应非常显著,若不考虑空间溢出效应,会高估交通基础设施对区域经济增长的作用。丁嵩等(2016)认为国内现有考虑空间相互作用方向性的研究集中于分析相同层级城市之间的空间溢出效应和高等级城市对低等级城市的空间溢出效应。李敬等(2014)则运用网络分析法和QAP方法测度了1978—2012年中国区域经济增长的空间关联关系,发现中国区域经济增长空间网络具有稳定性和多重叠加性以及区域经济增长溢出效应具有明显梯度特征等结论。由于数据所限,抽象为“冰山运输成本”的空间距离,在空间经济理论运用和空间计量经济学方法运用中,地形、地表要素和交通可达性的影响还没有被充分考虑。第一次全国地理国情普查为研究地形和交通条件约束的空间相互作用奠定了坚实基础。除传统的人口、资本、技术、劳动等可流动要素外,城市与区域内部的商业网点、文化设施、绿地园林和其他服务设施等不可流动要素,也对空间相互作用具有重要影响,这将成为一个研究重点。

随着地理国情大数据的形成,空间相互作用模型的改进和运用正成为空间经济学的一个研究方向。虽然在区域科学和经济地理学中已有很多运用空间相互作用模型的实证研究,但大多局限于传统的重力模型,而且传统模型中“距离”多采用空间欧式距离表示,未考虑交通可达性对人口、货物、资金流动的影响。区域间的人口与货物的流动更多地依赖于交通网络,交通网络可达性越高,说明两地之间联系越便利。所谓交通系统可达性,是指利用交通网络从某一给定区位到达活动地点的便利程度,反映两地间相互作用的市场潜能和克服空间分割的愿望和能力。Hansen(1959)首次提出了可达性概念,将其定义为交通网络中各节点相互作用的机会大小,并利用重力方法研究了可达性与城市土地利用之间的关系,相关指标有距离、时间、费用等。余振宇(2003)、王焕等(2007)、李俊等(2016)以及何胜等(2014)等用两地间各种运输方式的权重、时间成本、货币成本等来修正模型距离参数,替代以往惯用的距离。无论是时间距离还是成本距离都难以准确地获取和计量,且有时候是相互矛盾的。例如,就地面交通而言,高铁是最快的交通工具,但其出行成本却非常高。董春等(2013)考虑到这一问题,利用交通运输量等指标修正距离参数,同时采用日均车次、最短旅行时间等交通综合指标改进模型系数。然而,既有研究表明相关要素分布格局和属性特征会对空间作用产生显著影响,缺乏这一因素的传统空间相互作用模型必然存在变量遗漏的模型偏误问题,导致模型参数标定的偏误。本文在前期研究成果基础上,对空间相互作用模型参数作出修正,通过实证分析测算山东省各地市的对外综合辐射力,旨在探究出更为合理的、具有地域针对性的空间相互作用模型。此外,通过与传统的空间相互作用模型分析结果对比,证明修正模型的合理性和可行性。

二、空间相互作用模型的修正与完善

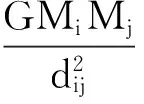

传统空间相互作用模型公式为:

(1)

其中:Fij是区域i与j之间的相互作用力,Mi和Mj分别是区域i与j的“质量”,dij是区域i和j之间空间距离,G为常数1。空间相互作用模型的参数主要包括质量、距离和系数。

近年来,该模型不断受到空间经济学、经济地理学、区域经济学等学科学者的关注,从而被广泛应用于各类经济领域之中,如在产业空间布局、旅游、贸易和人口迁移等研究上取得了很多有益的成果。本文从交通系统可达性的角度对模型各参数作出修正,试图提出一种新的空间相互作用模型重构方法。

(一)质量的测度

目前,大多数学者采用相对单一的地区生产总值或者总人口数来衡量区域“质量”。当然,这种质量测度方法可以提高工作效率,但测度准确性会有所降低,特别是针对一些原料产地、特色经济区域,这种测度方式会产生极大偏差。因此,本文将从经济实力、城市规模、基础设施、科教文化等方面综合衡量各区域经济发展水平,力求较全面地反映各区域综合实力大小。

(二)距离的修正

目前空间经济学的相关研究中对距离的处理没有充分考虑地形地貌的影响,大多采用二元邻近型(Rook/Queen)(张学良,2012)或欧式直线距离(Euclidean distance)(刘修岩,2014)或任何两地中心之间的直线距离(潘文卿,2012)或大圆距离(Great circle distance)(Head & Mayer,2006;柯善咨,2009)的测度方法。特别是有些地区的自然环境和地理条件,公路交通网络在其区域综合交通网络中占据主导地位,对区域经济的影响和拉动作用至关重要。为了将模型尽可能地适应于全国范围,本文以覆盖面较广的公路交通网络作为约束条件。然而,比较平坦的东部地区实际道路长度与空间欧氏距离相差不大,但是地形相对复杂的地区,很多地带因山地、河流阻碍而无法通路,从而导致实际道路长度远远超过两地之间的空间欧式距离和其平面投影长度。显然,距离不能只是两点间的直线距离和投影长度,而应该包含现实的交通因素和地形特征。因此,为了尽可能地保证实验结果的合理性,本文对交通距离进行修正,采用道路椭球长度作为最终通达距离。

(三)引力系数改进

交通运输业的发达程度,决定了区域之间的相互作用程度。交通运输量增长越大,地区经济发展也越快(刘秉镰等,2005)。客运量和货运量是交通运输量的重要反映,主要考虑了公路、铁路、民航和水运四种交通运输方式对区域间要素流动所带来的不同影响。因此,本文采用客、货运通达系数等交通运输量作为动态指标。客运通达系数以各类型交通运输方式的客运量比重为计算依据,货运通达系数则以各类型交通运输方式的货运量数量比重为计算依据。此外,将公路车道数、路面铺设材料等道路属性特征以及公路用地坡度、平整系数等自然区位条件变量作为静态指标也引入到模型中,而过去的空间经济研究成果则没有充分考虑地形地貌的影响。

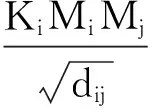

根据地理国情普查道路属性数据可知,车道数分别为1、2、3、4、6条及6条以上,因此可将车道数量作为对应参数得分。同样,道路铺设材料有沥混、泥混、沥青、碎石、石块、加固石、改善土等类型,得分分别设为7到1。参考《地理国情普查基本统计》,坡度共计分为6个等级,平坡(0—2°)对于交通可达性更占优势,因此得分定为6;较平坡(2—5°)、缓坡(5—15°)、较缓坡(15—25°)、陡坡(25—35°)和极陡坡(35°以上)对应的得分分别定为5到1。研究区地面平整系数范围在0.75—0.95之内,由低到高分成0.75—0.8、0.8—0.85、0.85—0.9和0.9—1.0,对应的得分分别定为1到4。此外,将各类分级长度或面积所占比重作为加权系数。重新定义空间相互作用系数,公式如下:

(2)

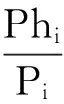

A1=α·Aatt+β·Ageo

(3)

Aatt=α′·Anu+β′·Amat

(4)

(5)

(6)

Ageo=a″·Aslo+β″·Afla

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

式中,Aij为区域i到区域j的交通可达性值;A1是根据道路属性以及自然区位条件特征变量计算得到的静态可达性值;A2是根据客、货运量计算得到的动态可达性值;Aatt是指由自身属性决定的通达性值,包括车道数和铺设材料,分别用Anum和Amat表示;Ageo是指由自然区位条件决定的通达性值,包括坡度和平整度,分别用Aslo和Afla表示;Zi表示对应类型的得分;Npki、Mpki、Spki、Fpki分别表示地市i第k类分级的道路长度或区域面积;Ni、Mi均指地市的道路总长度,数值相同,但区别在于前者代表不同车道数的道路总长,后者代表所有类型铺设材料的道路总长;Si、Fi均指地市i的区域总面积,数值相同,但区别在于前者代表所有等级坡度的土地面积和,后者代表所有等级平整系数的土地面积和;α、β,α′、β′和α″、β″为系数,且满足α+β=1,α′+β′=1,α″+β″=1;Kij表示区域i对区域j的相互作用力系数,为区域i到区域j的交通可达性系数;Phi、Qhi分别表示客、货运量;wi为权重,且满足权重和为1;n为地区的个数;Ki是区域i的潜在综合辐射力。实际计算时为了减小误差,所有的参数均需标准化处理。

(13)

综合辐射力公式为:

(14)

三、基于山东省的案例分析

山东省地处我国东部沿海,位于黄河下游,地形复杂,以山地丘陵为主。东部是半岛,西部、北部属黄泛平原,中南部为山地丘陵。山东省自然、人文和区位条件优越,经济发展迅速,处于全国领先地位,是我国重要的战略经济区域。2010—2015年,山东省经济总量均稳居全国第三,对全国区域经济发展的贡献不小。2015年,山东省GDP为63 002.3亿元,全省人均GDP为64 358.13元,均高于全国平均水平。近年来,山东交通基础设施不断完善,通达性不断增强,交通成为优先发展的重点之一,也将助力都市经济圈的发展。2015年,山东省全省客运总量77 268万人,货运总量262 573万吨。尽管大部分经济指标均高于全国平均水平,但山东省经济发展的空间差异较大,区域发展不平衡问题仍然突出,影响山东省整体经济协调发展。通过空间相互作用模型分析山东省的空间经济联系程度,可揭示山东省新型城镇化战略及区域经济一体化发展程度。

(一)数据来源

为保证研究的准确性,文章所用数据及其来源主要包括2个部分:(1)山东省各地市社会经济统计数据,来自《山东省统计年鉴 (2016)》;计算综合经济实力的指标主要包括反映经济总量、经济结构、城市规模、基础设施、科教文化等方面的地区生产总值、第三产业增加值、居民储蓄存款余额、工业增加值、企业数、全部从业人员、公共图书馆藏书量、医生数等31个属性指标。(2)地理空间数据,来源于第一次全国地理国情普查数据,其中包括行政区划界线、交通网络、地形等数据。

(二)模型分析

对比分析传统空间相互作用模型、基于交通系统可达性的空间相互作用模型以及改进的空间相互作用模型下的综合辐射力及相互作用力,本文验证改进模型的合理性与稳定性。为了便于区分,将传统空间相互作用模型记为模型Ⅰ,考虑交通系统可达性的空间相互作用模型记为模型Ⅱ,本文改进的空间相互作用模型记为模型Ⅲ。

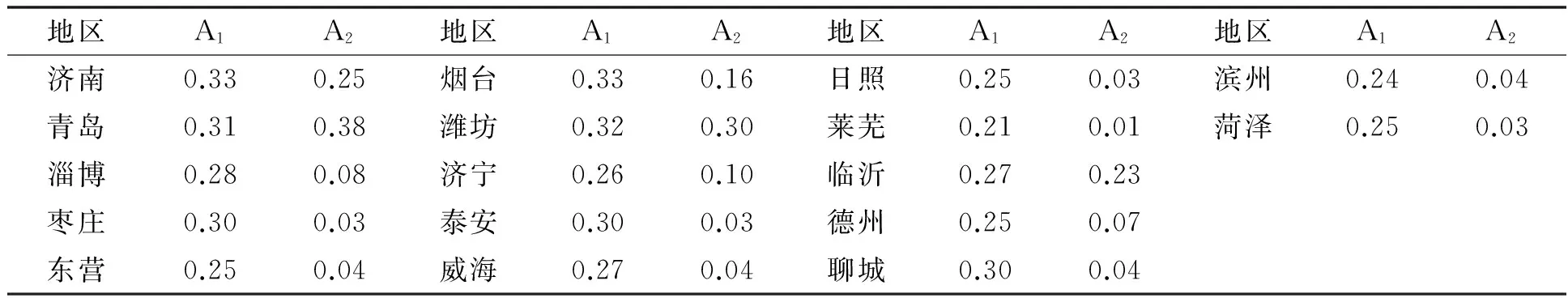

交通网络和区位共同约束下的空间相互作用模型(模型Ⅲ)的质量因子采用区域经济发展综合实力,距离因子采用区域之间的公路实际椭球长度计算。根据公式(2)—(12)计算的静态交通可达性值(A1)和动态交通可达性值(A2)见下表(表1)。

表1 山东省17地市的交通可达性值

山东省74%的道路用地为平原地貌,13%是丘陵,另有6%的台地,山地面积仅占7%。94%的道路用地高程在200米以下,500米以下的道路用地占比高达99.8%,道路用地较为平坦,坡度多在5°以下,坡度对可达性的影响明显。相比较而言,泰安由坡度决定的可达性值较高;济南由平整系数决定的可达性值远远高于其他地市,甚至是莱芜市的7倍;青岛、潍坊、烟台和临沂由车道数决定的可达性值较高。也就是说,这些地市的车道宽,通车能力更强。莱芜、枣庄和日照可达性较低,通车能力较弱;聊城和泰安由道路铺设材料决定的可达性值较高,道路铺设材料更适宜车辆运行;临沂、青岛、潍坊和莱芜相对较低,说明以上地市铺设的土石路占了极大比例,对车辆运行造成一定的障碍。综合来看,济南、烟台、潍坊、青岛等地市的静态交通可达性优于其他地市,莱芜、滨州等地市的静态交通可达性相对落后。从交通运输量的角度衡量山东省17地市的动态交通可达性值来看,青岛、济南、临沂占据更大的优势,莱芜、菏泽、枣庄、泰安等地市欠佳,特别是莱芜,只有青岛的1/38。山东省17个地市的综合辐射力,计算结果见表2。

表2 基于模型Ⅲ的山东省17地市综合辐射力

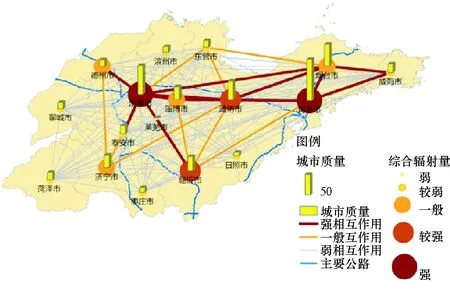

由图1可知,综合辐射力与综合实力相关程度比较高,综合实力越强的区域,往往更具备对外辐射的潜力。潍坊和临沂的交通设施配置水平较高。不论从车道数、道路铺设材料、道路用地坡度、道路用地平整程度等反映静态交通可达性的角度,还是从客、货运量等反映动态交通可达性的方面,潍坊和临沂均位居全省的前列,加之综合实力相对雄厚,使得两市的综合辐射力反超烟台。烟台综合实力位居第三,但综合辐射力名次略有下降,主要原因是烟台地处东部沿海地带,与大部分地市之间的物流往来不够频繁,动态交通可达性受到较大影响,综合辐射力不及综合实力稍逊的潍坊和临沂。

综合实力较强的地市如青岛、济南、烟台、潍坊、临沂、济宁等皆分布于主要公路沿线。枣庄、聊城、菏泽、日照等地分布在山东省边缘地区,从区位角度来看,与济南、青岛两大经济中心的距离稍远,从交通可达性角度来看,以上地市主要公路覆盖程度较低。可见交通设施配置水平是区域综合发展实力的一种表现形式,但是采用传统空间相互作用模型计算的综合辐射力并不能很好地体现交通系统的作用。首先,临沂的综合实力较强,动、静态交通可达性也位居全省前列,但根据传统空间相互作用模型计算,结果使得临沂市的综合辐射能力被大大弱化;第二,菏泽、聊城等边缘区域的综合辐射能力被放大,未能合理反映交通配置落后、区位条件劣势带来的影响。这不但没有反映济南、青岛的中心性,也没有表达交通可达性的作用。因此,兼顾交通和地理环境因素的空间相互作用模型的计算结果更具说服力。

图1 基于模型Ⅲ的山东省空间相互作用程度示意图

模型Ⅱ主要从动态的道路运输发展水平角度衡量交通可达性。本文在此基础上引入车道数、道路铺设材料等道路属性指标以及道路用地的坡度、平整系数等地理环境指标,并改进模型Ⅱ中的参数构建过程,从而探究更加合理的空间相互作用模型。通过分析可知,济南、烟台、青岛等中心地区的动态、静态可达性值均高于其他地市。莱芜、滨州、菏泽等山东省边缘区域公路交通覆盖率低,道路自身属性也居于劣势,可达性值相对落后;青岛、济南、临沂等地市的交通物流水平较高,客、货运量总数远超其他地区,动态可达性值较高,莱芜、日照、枣庄、菏泽等地受到区位因素影响,物流交通水平落后;综合辐射力主要与区域的综合实力有关,但受交通可达性的影响,烟台、淄博的综合辐射能力不及综合实力稍逊的地市,德州则优于威海、泰安等综合实力更强的地市。从分析结果来看,考虑交通和地理环境因素的空间相互作用模型(模型Ⅲ)更为合理。

(三)结果比较

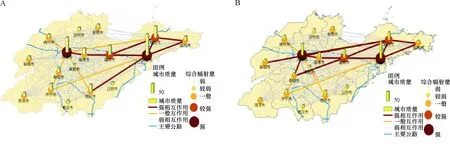

传统空间相互作用模型(模型Ⅰ)和基于交通可达性的空间相互作用模型(模型Ⅱ)计算得到的空间相互作用分布图见图2。

(A)传统空间相互作用模型; (B)基于交通可达性的空间相互作用模型

(1)传统空间相互作用模型计算结果。传统空间相互作用模型(模型Ⅰ)中的引力系数取常数1,距离参数取空间直线距离。将标准化空间欧氏距离矩阵与反映城市质量的人口规模数据代入模型Ⅰ中,得到山东省各地市综合辐射力。这种模型方法采用直线距离,且未考虑交通可达性影响,导致某些地区相互作用力被弱化。例如,不论是空间距离还是交通连通性,临沂市与济南市的相互作用条件都要强于青岛市,但实际计算后发现临沂市与济南市之间的相互作用力不及青岛市。总体来看,强相互作用的区域间连线与交通网络的走向不一致[图2(A)]。因此,传统空间相互作用模型难以体现出交通条件的差异对空间辐射能力的引导作用,该模型与实际情况不相符。

(2)考虑交通可达性的空间相互作用模型计算结果。考虑交通可达性的空间相互作用模型(模型Ⅱ)涉及三个主要参数,分别是质量因子(用区域经济发展综合实力表示)、距离因子(定义为交通成本距离)以及引力系数。采用因子分析法将提取的若干指标简化为几个综合指标,并计算综合得分,以评价区域的经济发展情况。首先利用皮尔逊相关分析法和因子分析法剔除相关性(与GDP)和共同度小于0.9的指标,再用满足条件的10个指标来综合测定区域经济发展综合实力,并对综合实力进行标准化处理,得到以最大得分值(100)为基数的相对指数。由图2(B)可见,山东省主要交通网络由南北走向和东西走向的两条线路构成。横向上看,强相互作用力的区域连线与东西走向的交通线路相一致;纵向上看,除泰安市与济南市之间属于强相互作用力,且与南北走向的交通线路相一致外,其他区域与济南市均属于一般相互作用甚至弱相互作用。由此可见,纵向上的空间相互作用程度被弱化。特别是临沂市,根据山东省统计年鉴和第一次全国地理国情普查数据,该区域经济发展综合实力位于上游,交通条件优越,地理环境也较为乐观,且与济南市之间交通网络相对便利,但从模型Ⅱ计算结果来看,临沂市综合辐射力处于中游水平。可见,模型Ⅱ仍有改进空间。

模型Ⅰ[图2(A)]没有考虑交通可达性,也忽略了空间欧氏距离与实际运行轨迹的极大差异,因此模型计算结果不甚理想。与模型Ⅰ相比,模型Ⅱ顾及了交通系统可达性,参数被赋予了实际意义,模型得到了一定程度的优化。但模型中的日均汽车班次、日均火车车次、日均航班数、日均轮班数以及各自最短运行时间的数据获取与统计的难度极大,主要体现在数据来源虽然很多,但不够正规,同一个数据来源给出的数据统计口径也不一致;从而给涉及以上指标数据的距离参数和引力系数的计算带来较大困难,特别是计算引力系数时,由日均车次、班次数据构成的矩阵对计算结果的影响非常大,稍加调整就会造成系数计算结果的较大变化,模型的稳定性上存在缺陷。以上提出的问题也是导致模型Ⅱ分析结果与实际存在出入的主要原因。模型Ⅲ(图1)对模型Ⅱ中的参数构建过程作出了修正,改善了模型稳定性,使得因数据缺少造成的模型失效问题得到了妥善解决。模型Ⅱ、模型Ⅲ计算得到的各区域之间的相互作用力强弱分级相差不大,均以济南市为主辐射源,相互作用力较强的地市连线大致呈东—西走向和南—北走向,青岛市为次辐射源。此外,强相互作用城市连线与山东省主要公路的走向大体一致,体现了交通系统对空间相互作用的引导性。由此可见,模型Ⅲ并未对模型Ⅱ的结果造成过大影响,模型改动在合理范围之内。模型Ⅲ的结果与定性分析结果更加相符。以临沂市为例,临沂市的区域经济综合发展实力排名第五,交通网络和自然地理环境因素导致静态交通可达性排名中游,但临沂市的客、货运量较大,使得动态交通可达性依然位于上游,排名第四;若按模型Ⅱ计算,临沂市的综合辐射力排名全省第十位,综合辐射能力被低估;用模型Ⅲ计算得到的临沂市综合辐射力排名第四,更符合实际。

四、结 论

目前对要素区际流动微观机制和空间相互作用的实证检验,主要是通过空间计量经济分析方法实现的,距离的测度很少考虑地形和交通条件的约束,地理国情普查的地表覆盖数据为更准确地测度空间距离奠定了基础。与传统空间相互作用模型和基于交通系统可达性的空间相互作用模型相比,本文改进的空间相互作用模型分析结果更加符合实际。由于汽车车次、火车车次、飞机班次和轮船班次数据来源不明确,数据统计结果存在随机性,且微小数量波动就会引起空间相互作用系数的极大变化。为了避免这一缺陷,本文改进的空间相互作用模型舍去汽车班次指标,并且作出进一步优化,从而提高了模型稳定性。进一步,本文将改进的空间相互作用模型运用于分析山东省空间相互作用,同时验证模型的通用性。

在传统的空间相互作用模型中,距离是以空间欧式距离表达,空间相互作用系数通常被设为常数1。在这种情况下,区域间距离被极大缩短,导致区域间差异变小,而实际上这种差异是必要的;其次,忽略了地理条件、交通设施所带来的影响,导致远离区域中心的州市的综合辐射力被高估;采用空间距离也会对空间相互作用力的计算结果的合理性产生一定影响。本文提出了一种交通网络和地形条件共同约束下的空间相互作用修正模型,并将修正模型分析结果与传统模型分析结果进行了对比。结果表明:交通网络导向型的空间相互作用修正模型计算出来的结果更加合理;道路椭球长度被视为重构空间相互作用模型中的重要参数,比采用空间欧式距离和平面交通距离更有说服力;自然地理区位条件是影响空间辐射能力的重要因素之一,区域经济发展综合实力与交通条件作为重要参数,对模型的优化具有重要的意义。此外,交通可达性对一个区域的辐射能力的影响效果显著,为了使区域经济发展不均衡的格局得到有效改善,不仅要提高区域自我发展能力,还需要进一步优化边缘区域的交通设施配置水平,促进经济发达地区与落后地区加强联系,通过辐射带动落后地区发展。

虽然本文对空间相互作用模型进行了探索和改进,但仍存在一些不足。首先,本文重点关注了单一时间节点的空间相互作用对城市经济联系的影响,未能考察空间交互效应随着时间变化的动态化特征以及不同发展阶段可能具有不同的空间相互作用力,因此考虑时间序列带来的模型误差修正研究成为必要。其次,如何构建统一框架以识别空间相互作用的多元要素作用机制也是未来深化研究的方向。最后,本文的研究结论尚需更加稳健的方法作进一步的检验。

奥古斯特·廖什著,王守礼译. 经济空间秩序——经济财货与地理间的关系. 北京:商务印书馆,1997.

邓羽,蔡建明,杨振山,王昊.北京城区交通时间可达性测度及其空间特征分析.地理学报,2012(2):169—178.

丁嵩,孙斌栋.空间相互作用与城市经济增长——来自长三角的证据.人口与经济,2016(4):71—81.

董春,张玉,刘纪平,叶剑,许萍.基于交通系统可达性的城市空间相互作用模型重构方法研究.世界地理研究,2013(2):34—42.

何胜,唐承丽,周国华.长江中游城市群空间相互作用研究.经济地理,2014(4):46—53.

柯善咨.中国城市与区域经济增长的扩散回流与市场区效应.经济研究,2009(8):85—98.

李敬,陈澍,万广华,付陈梅.中国区域经济增长的空间关联及其解释——基于网络分析方法.经济研究,2014(11):4—16.

李俊,陈艳晓,毛琦梁.宁蒙沿黄地带最小综合交通时间成本的城市影响区.地域研究与开发,2016(1):34—39.

李俊,董锁成,李泽红,黄永斌,陈艳晓.基于城镇用地和最小时间成本的城市影响区划分及其人口分析.地理科学,2016(7):1036—1042.

刘秉镰,赵金涛.中国交通运输与区域经济发展因果关系的实证研究.中国软科学,2005(6):101—106.

刘辉,申玉铭,孟丹,薛晋.基于交通可达性的京津冀城市网络集中性及空间结构研究.经济地理,2013(8):37—45.

刘修岩.空间效率与区域平衡:对中国省级层面集聚效应的检验.世界经济,2014(1):55—80.

潘文卿.中国的区域关联与经济增长的空间溢出效应.经济研究,2012(1):54—65.

覃成林,刘迎霞,李超.空间外溢与区域经济增长趋同——基于长江三角洲的案例分析.中国社会科学,2012(5):76—94.

藤田昌九,克鲁格曼,维纳布尔斯著,梁琦译.空间经济学:区域、城市与国际贸易.北京:中国人民大学出版社,2005.

王焕,徐逸伦.山东半岛城市群城市流研究.世界科技研究与发展,2007(4):56—59.

沃尔特·克里斯塔勒著,常正文,王兴中等译. 德国南部中心地原理. 北京:商务印书馆,1998.

余振宇.城市经济引力模型分析.内蒙古科技与经济,2003(4):73—74.

张学良.中国交通基础设施促进了区域经济增长吗——兼论交通基础设施的空间溢出效应.中国社会科学,2012(3):60—77.

Hansen, W G. How Accessibility Shapes Land Use. Journal of the American Institute of planners, 1959, 25(2):73—76.

Head K,Mayer T.Regional wage and employment responses to market potential in the EU. Regional Science and Urban Economics,2006,36 (5):573—595.

【责任编辑:周吉梅;责任校对:周吉梅,李青果】

2017—06—11

中国测绘科学研究院基本科研业务费项目“多尺度社会经济统计数据空间化模型研究”(7771718);第二批“云岭学者”项目“中国西南地缘环境与边疆发展研究”(C6153001)

董 春,中国测绘科学研究院(北京 100830)、云南大学经济学院(昆明 650504); 梁双陆,云南大学经济学院(昆明 650504); 刘纪平,中国测绘科学研究院(北京 100830); 张 玉,中国测绘科学研究院(北京 100830)。

10.13471/j.cnki.jsysusse.2017.05.023