城市集聚密度与环境污染的空间交互溢出效应*

2017-09-21何文举

何 文 举

城市集聚密度与环境污染的空间交互溢出效应*

何 文 举

通过构建空间联立方程,基于2003—2013年285个地级及以上城市的数据,采用广义空间三阶段最小二乘法进行估计,对城市空间集聚密度与环境污染的空间交互溢出效应进行实证检验。研究发现:(1)空间集聚密度与人均二氧化硫及人均烟尘排放之间存在显著的相互抑制作用。(2)空间集聚密度、人均二氧化硫及人均烟尘排放均存在着显著的空间外溢效应。(3)空间集聚密度与人均二氧化硫及人均烟尘排放量之间存在明显的交互空间溢出效应。地区空间集聚密度的增加,尽管有利于该地区环境经济效率的提升,但却加剧了周边地区的环境污染。(4)空间集聚密度对环境污染的影响机制存在异型性,空间集聚密度的增大均会显著降低人均二氧化硫的排放,但空间集聚密度与人均烟尘排放存在典型的“倒U”型发展关系。整体来看,尽管中国地区间的经济增长业已呈现一定的空间联动发展模式,空间的集聚力量呈现显著的外溢效应,但地区之间在经济规模与环境污染的抉择中仍然存在明显的“逐低竞争”态势。未来应该加强地区间关于环境污染的协同治理机制建设,对各类环境污染物实施分类的减排措施。此外,应该进一步打破市场分割,实现要素自由流动,提升中国经济整体的空间集聚密度。

空间集聚密度; 环境污染; 空间交互溢出效应; GS3SLS

近年来,中国经济的可持续、包容性增长问题备受学界和政界关注。改革开放以来,在工业化和城市化的推进过程中,中国经济保持了将近40年的持续高增长态势,然而,中国的环境污染加剧与经济高速增长同步出现(陆铭和冯皓,2014),尤其是我国的一些一线城市正面临较为严重的“大城市病”问题,其中环境污染是受到学界和政界高度关注的热点话题之一。2013年,亚洲开发银行与清华大学发布的《中国国家环境分析》表明,在500个城市中,只有不到百分之一的城市达到了世界卫生组织的空气质量标准(张同斌,2017)。中国的城市一直以较为快速的速度不断发展,然而,城市化进程中的经济增长却长期依靠“资源投入、高耗能、高排放”的粗放型发展模式支撑(黄菁,2010)。由新经济地理学可知,空间集聚的同时会产生类似环境污染、交通拥堵等负向的拥挤效应。随着要素在空间范围的集聚程度不断提升,环境污染也更加严重。空间集聚密度与环境污染是否一定是正相关呢?该主题的研究不仅涉及环境治理问题,更关乎我国城市化战略模式的选择问题,与此同时,还涉及区域协同治理模式的探索。党的十八大后,生态文明建设被纳入与经济、政治、文化、社会建设同等重要的‘五位一体’战略格局,全国各地对环境保护的重视程度也上升到了一个新的高度。但一个不可忽视的基本事实是,我国的环境压力并没有随着城市化率提高而出现“拐点”,尤其是近十年来,以水污染、大气污染为代表的跨区域环境问题日益凸显。

一、文献综述

经济活动在空间范围内的不断集中过程中,经济保持相对高速的增长主要得益于集聚经济的力量。与此同时,也会造成环境污染等负的拥挤效应(李逸飞等,2017)。大城市的空间集聚程度相对较高,然而以环境污染为代表的“大城市病”也同样更加凸显。以人口密度为例,通常认为,人口密度过低或者“摊大饼”式的区域空间结构,造成了土地资源的浪费、通勤距离的增长或者通过改变居民的通行方式从而影响了碳排放水平。这种观点指出人口密度的增加有利于节约空间、增加紧凑度,并可以通过基础设施共享降低区域运行的能源成本。具体表现为人口密度的增加使城市居民更多地选择在高层建筑居住,而农村居民选择村庄化居住,有利于集中供暖或供电,对能源消耗起节约作用。同时,作为区域中心的城市,增强紧凑度可以改变人们的出行方式。城市居民减少了对私家车的需求,倾向于公共交通的出行方式(范进,2011),从而降低了人均能源消耗。关于城市中环境污染的成因,学界目前主要存在两个方面的不同看法:一种观点认为,城市中环境污染加剧的主要原因在于城市规模的过度扩张,人口及产业集聚程度过高导致。有效减缓城市环境污染的做法应该是严格限制大型城市规模的扩大,适当引导产业进入,控制大城市的人口流入(张天舒和黄俊,2013)。另一种观点认为,我国城市中出现的环境污染不在于要素的过度集聚,恰恰相反,在于空间集聚密度不高及空间结构体系的不完善。有学者提出城市环境污染问题可以通过管理技术手段进行有效的缓解(杨仁发,2015;陆铭,2016)。

此外,针对城市中环境污染问题的治理,目前的研究主要可以归纳为以下两大类:一类是从经济因素出发,认为经济发展水平与环境污染存在典型的“倒U型”关系,即经济发展水平与环境污染之间的“环境Kuznets曲线”,已经有大量的文献证明了这一假说的存在(张可和豆建民,2013)。“环境Kuznets曲线”(EKC)假说是库兹涅茨(Kuznets)于1991年与Grossman-Krueger, Shafik-Bandyo padhyay和Panayotou等学者通过借鉴Kuznets(1955)研究收入分配均等性与收入水平时提出的。该假说基于经验研究认为,在经济发展的初期阶段,随着人均收入的增加,环境污染水平会由低趋高,到达某个临界点(拐点)后,随着人均收入的进一步增加,环境污染水平又会由高趋低,从而使环境质量逐步改善和恢复,即人均收入与环境污染程度之间会呈现倒U形关系。另一类的研究是从政策方面入手。现有的相关文献主要从环境规制入手。即使在经验研究中得出经济发展水平与环境污染之间存在典型的“倒U型”关系,也不意味着环境质量就一定会随着经济发展水平的提升而改善(Dina,2004;Stern,2004)。其中,完善关于环境治理、环境规制等制度性变量的遗漏是一个主要的治理方略(赵霄伟,2014)。然而,还有值得注意的是,尽管政府的减排政策有利于环境污染的降低,但在不考虑空间因素的一刀切政策下,往往可能适得其反*这是因为当政府的排污政策总量框定和结构没有得到优化时,那些高污染、高耗能地区的产业可能会被迫转移,进而迁入相对低污染的地区。尤其在限制大城市规模的这一做法时,往往会失去整体效率而片面追求平衡。。对于空间效应对碳排放水平的影响,也受到越来越多学者的关注。吴玉鸣(2012)运用空间计量经济学模型实证分析中国省域碳排放的空间效应及驱动因素的结果显示,中国省域碳排放存在显著的空间自相关性和集群趋势,并主要集中在经济发达、人口密集和能源消费强度大的地区。肖宏伟等(2013)基于STIRPAT模型,运用空间杜宾模型实证考察各驱动因素对碳排放规模和碳排放强度的影响,结果显示,地区间碳排放存在显著的示范和带头作用,驱动因子通过直接和间接途径影响碳排放。环境污染问题尤其是大气污染问题具有典型的空间溢出效应(张可和豆建民,2013),同时,空间集聚过程中的经济增长同样具有明显的空间互动关系(柯善咨和赵曜,2014)。因此,从空间集聚密度与环境污染的因果关系出发,基于空间互动视角进行该问题的研究具有重要的理论和现实意义。

空间集聚密度提升对环境污染的作用机理主要表现为:

(1)积极效应。第一,生产要素在空间范围内的集聚,有利于污染物品的集中处理,提升环境治理能力的整体效率。第二,空间集聚有利于上下游企业间的资源互补,有利于绿色经济、循环经济的发展,实现排污品的循环利用。第三,空间集聚有利于技术进步,并进一步产生知识外溢效应,有利于生产效率及环保技术的提升,进一步降低单位产出的排污量。第四,空间集聚有利于一个地区的经济增长和经济效率的提升,在现有的经济分权制度下,提升地区经济发展水平,有助于利用更多的财政力量加强环境污染治理。

(2)消极效应。第一,基于典型的分权制度,地区政府的“占优策略”大多为使用各类资源来大力发展当地经济,从而忽视由此带来的环境污染问题。因此,进一步的空间集聚很可能表现为要素的过度集聚*这里提到的要素过度集聚指的是基于短期政绩目标,地方政府主导下的城市发展并非符合市场规律,即要素集聚与市场潜能不符合。,进而加剧了环境污染。第二,从规模层面看,空间集聚密度高的地区经济总量较大,人口、产业的总量也相对较大,然而地区生态承载力有限以及治理能力和城市规划的滞后,会加重总量层面的环境污染。第三,基于中国的分权机制以及环境作为公共产品的典型事实,地方政府间的协同治理能力及意识薄弱,容易陷入为了抢夺资源发展经济从而导致的“一荣俱荣、一损俱损”的博弈,最终损害了整体的生态环境。

由此可知,关于空间集聚密度大小对于环境的影响,从推理来看并不一定能够得出统一的结论。此外,对于环境污染的认识不仅需要从排污总量来看待,还需要从环境经济效率层面进行深入分析。本文试图去回答的几个问题是:第一,在总量层面,空间集聚密度上升是否会导致环境排污总量的不断提升;第二,从环境经济效率层面,空间集聚密度增加是否能够有效提升排污的环境经济效率;第三,地区之间是否存在“一荣俱荣、一损俱损”的逐低竞争局面?

二、数据说明及模型设定

(一)数据说明

本文的数据选取来源于2004年至2014年的《中国城市统计年鉴》,构建285个地级及以上城市2003年至2013年的混合截面数据。

(二)变量说明

本文的核心变量如下:空间集聚密度,采用城市非农就业密度表示(JY);环境污染指标,主要采取城市的二氧化硫及烟尘排放量表示(SO2、YAN)。

本文的主要控制变量如下:用政府财政支出占GDP比重表示政府干预程度;用城市人均道路面积表示城市的基础设施建设情况;用第三产业就业量与第二产业就业量的比值表示产业结构,优化产业结构,以第三产业(服务业)为主导的城市经济更有利于减少污染物的排放;城市职工平均工资水平;城市实际人均GDP表示经济发展情况;FDI占GDP比重表示对外开放程度;固定资产投资占GDP比重。

(三)空间权重的设定

在空间计量的实证研究中,重点在于检验核心变量间的空间外溢效应,因此,空间权重的设定显得尤为重要。总结现有的大多数研究,空间权重设定的方法大致有以下几类:邻接权重(0、1权重)、地理衰减权重、经济权重。邻接权重假设只有地理相邻的地区之间才会产生空间的外溢效应,而不相邻的地区间则不存在空间互动效应。这是空间权重设定的初级形态,虽具有一定的代表涵义,但与诸多事实并不相符,尤其对于环境污染,可以在更大的空间范围内进行扩散和外溢。地理衰减函数是邻接权重的拓展,核心思想则是地理区位越近的地区外溢效应越强,地理区位越远的地区外溢效应则相对较弱。这种设定方法相对符合我们日常生活中的预期,具有一定的合理性,同时也是目前空间计量中关于空间权重设定的主流方法之一。经济权重则更注重经济变量之间的外溢效应,但其核心思想与地理衰减函数形式的权重类似。

以上三种空间权重各有优点,但均存在一个与事实不相符合的特征,即都暗含着地区之间的外溢效应是对等的,不存在核心与边缘之间的不对等互动关系。这种较强的前提假定与现实与理论是不相符合的。按照新经济地理学的理论结论,长期的核心——边缘空间格局,一般会呈现从单向虹吸效应逐步发展至外溢扩散效应为主的模式。因此,在不同的阶段,两个地区间的互动地位、关系是不对等的,与其经济发展水平高度相关。一般而言,经济发展水平更高的地区更容易占主导地位,空间互动关系更大。有鉴于此,本文结合地理衰减函数建立更加符合事实的经济地理加权权重来衡量地区之间的空间外溢效应。

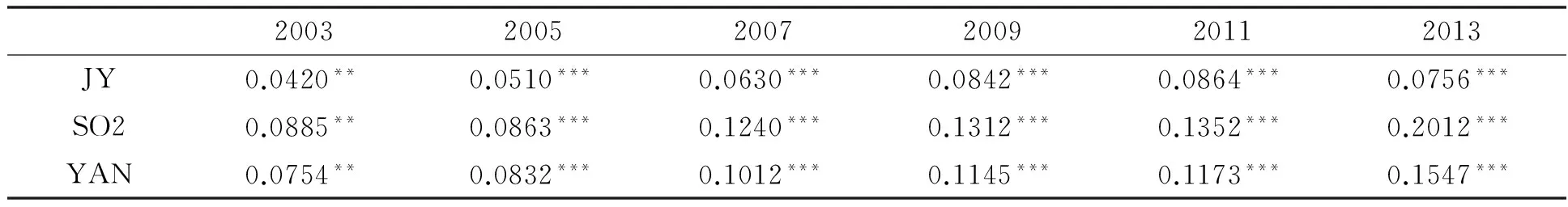

(四)空间联立模型的设定

由前文的分析可知,空间集聚密度与环境污染之间存在着互动关联及空间外溢效应。如若直接采用不考虑空间溢出效应的面板模型进行计量检验,则会导致空间外溢效应的损失;而若采用传统单方程的空间杜宾模型,则可能忽略核心变量之间的内生性问题。而广义空间三阶段最小二乘法(GS3SLS)方法既能考虑空间互动外溢效应,又可以有效解决核心变量间的内生性问题。国内学者在研究相关问题时已对该方法进行了广泛的应用,并得出了稳健性的估计结果(李逸飞等,2017)。有鉴于此,本文构建如下的空间联立模型,采用广义空间三阶段最小二乘法(GS3SLS)进行估计。

(1)

(2)

三、实证结果分析

(一)空间关联属性检验

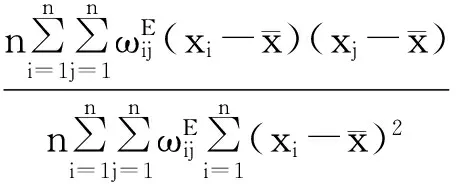

首先,在进行空间计量检验前,应当对具有空间外溢效应的核心变量间的空间关联程度进行检验。Moran指数是目前检验空间关联属性比较常用的测度指标。本文采用Moran指数对本文所要检验的核心变量空间集聚密度与环境污染指标的空间关联性进行测度。具体地,其计算公式如下:

(3)

基于285个中国地级及以上城市的数据,计算了各个核心变量2003年至2013年的样本Moran指数(见表1)。通过表1的结果可以发现,在考察期内,各个变量的Moran指数都通过了显著性检验且为正。从空间集聚密度的Moran指数走势来看,样本期内我国的空间集聚密度关联性不断增强,空间外溢效应显著,但在2011年达到峰值后开始出现走低的态势。从环境污染指标的Moran指数来看,无论是二氧化硫排放还是烟尘排放,均表现出较强的空间关联性,并且这种空间外溢效应在逐步提升。可见,环境污染物作为一种公共产品,区域间的关联性甚至大于经济活动的空间关联性。

表1 2003—2013年各核心变量的Moran指数

注:***、**、*分别表示在1%、5%和10%的显著性水平下通过了统计检验。

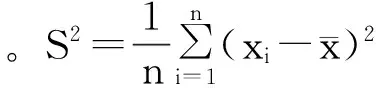

(二)空间联立模型计量检验

基于地理经济加权权重,表2为二氧化硫排放与空间集聚密度的空间联立方程的估计结果。可以看出,空间集聚密度的系数通过了显著性水平检验,且为负,说明空间集聚密度的增加有利于二氧化硫污染物的减排。具体地,空间集聚密度每上升1%,会促进二氧化硫的人均排放减少0.1689%。对应地,二氧化硫的排放不利于空间集聚密度的提升,人均二氧化硫排放每增加1%,会导致空间集聚密度下降高达3.721%。从空间外溢效应来看,空间集聚密度与环境污染均存在着显著的空间外溢效应。具体来看,核心地区的空间集聚密度每增加1%,会进一步促进周边地区空间集聚密度提升0.5944%,显示出较为明显的空间联动效应;同样,本地区的人均二氧化硫排放每增加1%,会导致周边地区人均二氧化硫排放上升0.743%。可见,地区之间在经济增长与环境污染存在典型的“逐低竞争”态势。另外,从空间集聚密度与环境污染的空间交互溢出效应看,本地区人均二氧化硫排放的上升,会促进周边地区的空间集聚密度增加;同样,本地区空间集聚密度的上升,也会导致周边地区人均二氧化硫排放的增加。可见,环境污染因素会导致要素流动,不利于本地区空间集聚的提升,但会促进周边地区空间集聚密度的提升。

表2 人均二氧化硫排放与空间集聚密度的交互溢出效应

注:***、**、*分别表示显著性水平为0.01、0.5、0.1,括号中内容为标准差。

从控制变量来看,产业结构在逐渐向第三产业为主导的变迁过程中,虽然不利于本地区空间集聚密度的提升,但有利于本地区环境的改善。从就业密度二次项的回归系数来看,空间集聚密度在人均污染物排放层面依然表现出相对积极的效应。

表3 人均烟尘排放与空间集聚密度的空间交互溢出效应

注:***、**、*分别表示显著性水平为0.01、0.5、0.1,括号中内容为标准差。

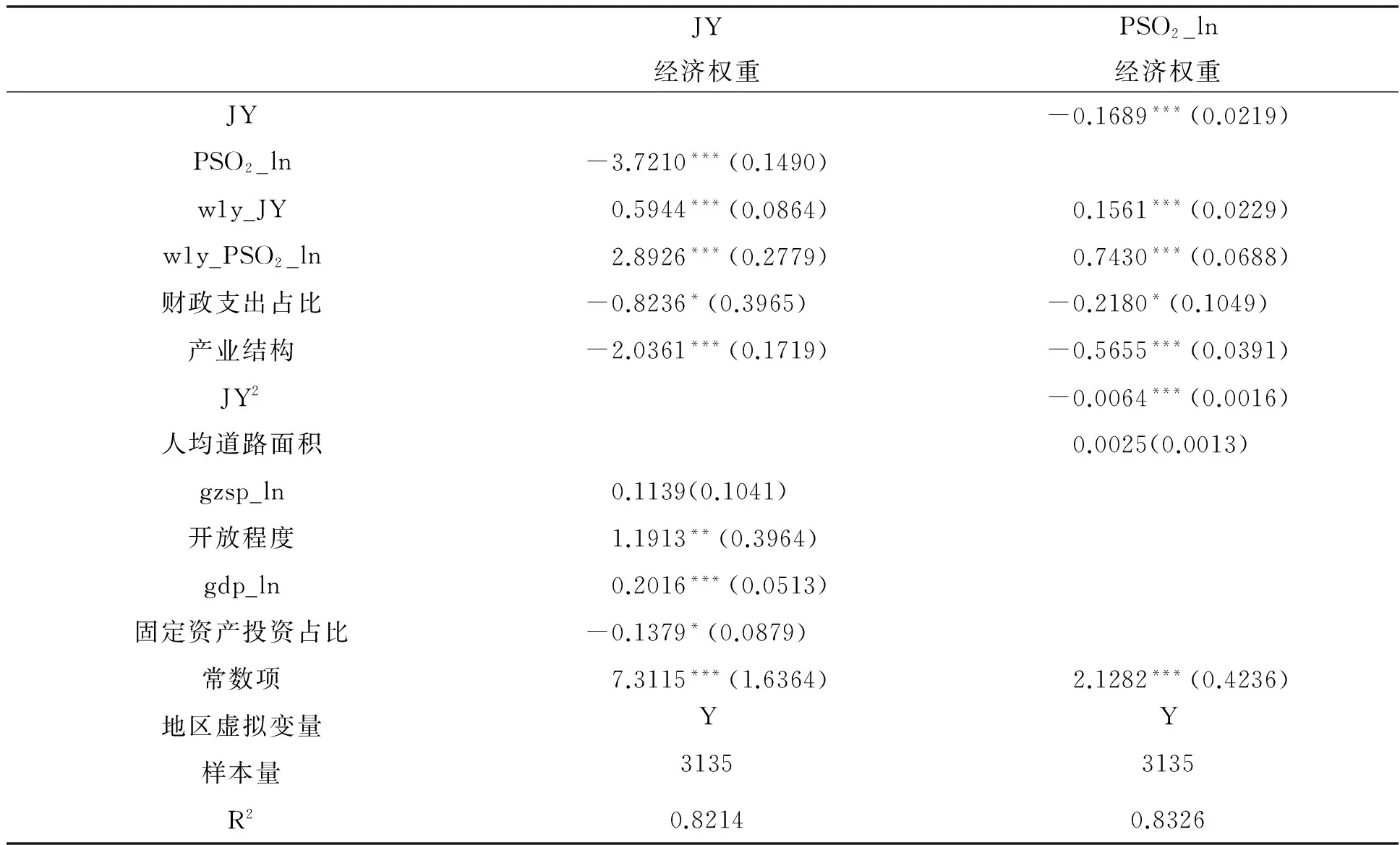

表3报告了烟尘排放与空间集聚密度之间的空间交互溢出效应的估计结果。由表3的报告结果可知,与表2的基本结论类似,空间集聚密度与人均烟尘排放之间存在相互抑制的关系。具体来看,城市的空间集聚密度每上升1%,会促进城市人均烟尘排放量下降1.352%;而人均烟尘排放量的回归系数同样显著为负。从二者的空间交互溢出效应来看,空间溢出效应及空间交互溢出效应均显著为正。城市A的空间集聚密度每上升1%,会给周边地区的空间集聚密度带来0.8765%的溢出效应;城市人均烟尘排放量上升1%,会造成周边地区人均烟尘排放量上升0.5082%。从二者的交互溢出效应来看,本地区的空间集聚密度每上升1%,会显著造成周边地区人均烟尘排放量上升0.8812%;同样,本地区的人均烟尘排放量每上升1%,会导致周边地区人均烟尘排放量上升0.5082%。然而,值得注意的是,随着空间集聚密度的不断增加,会导致人均烟尘排放量的增长。这一结论是与二氧化硫的相关估计结果不同的地方。同样地,从控制变量的回归结果来看,均表现出较好的稳健性。

基于此,表2和表3的回归结果均表明,在现有的经济分权体制下,地区之间的空间集聚密度与环境污染均存在显著的逐低竞争效应。尽管空间集聚呈现出较为明显的空间正向溢出效应,但与此同时,也加剧了周边地区的环境污染。但从长期来看,空间集聚密度增大有利于排污量的减少,即空间集聚密度与环境经济效率是同步进行的。

(三)基于地理权重的稳健性检验

前文已经基本验证了空间集聚密度与环境污染之间存在显著的空间交互溢出效应。本部分将基于传统的地理衰减函数形式的地理权重来作进一步的稳健性检验。

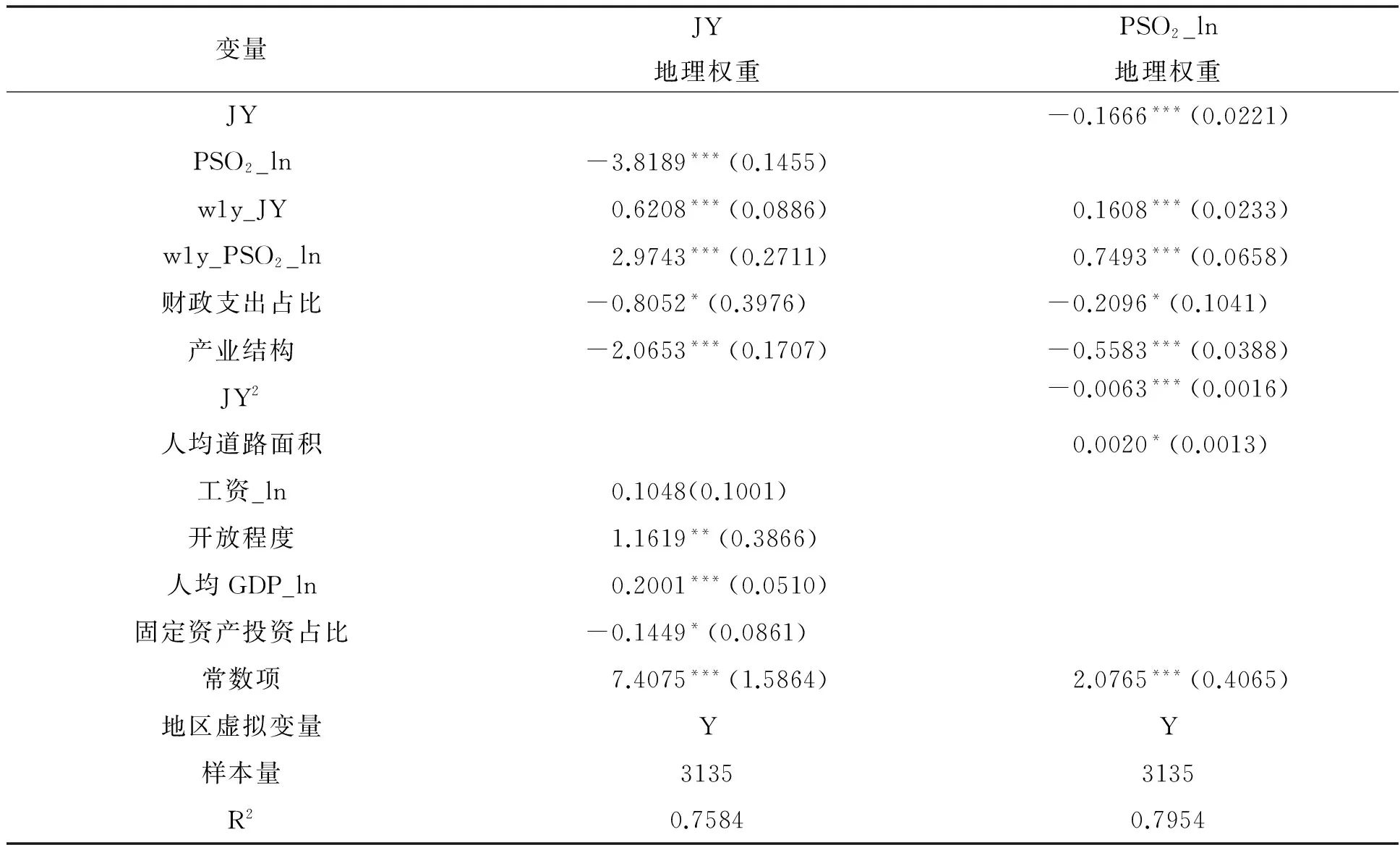

表4报告了基于地理权重的人均二氧化硫与空间集聚密度的空间交互溢出效应的估计结果。从二者的相互作用关系来看,进一步证明了空间集聚密度与环境污染间的相互抑制效应,这一结果与表2的相关估计结果类似。从二者的空间交互溢出效应估计结果来看,同样表现出较好的稳健性。空间集聚密度及环境污染的空间外溢效应均显著为正,二者之间的空间交互溢出效应均显著为负。与表2的估计结果比较来看,同样表现出较好的稳健性。

表4 二氧化硫排放与空间集聚密度的空间交互溢出效应(地理权重)

注:***、**、*分别表示显著性水平为0.01、0.5、0.1,括号中内容为标准差。

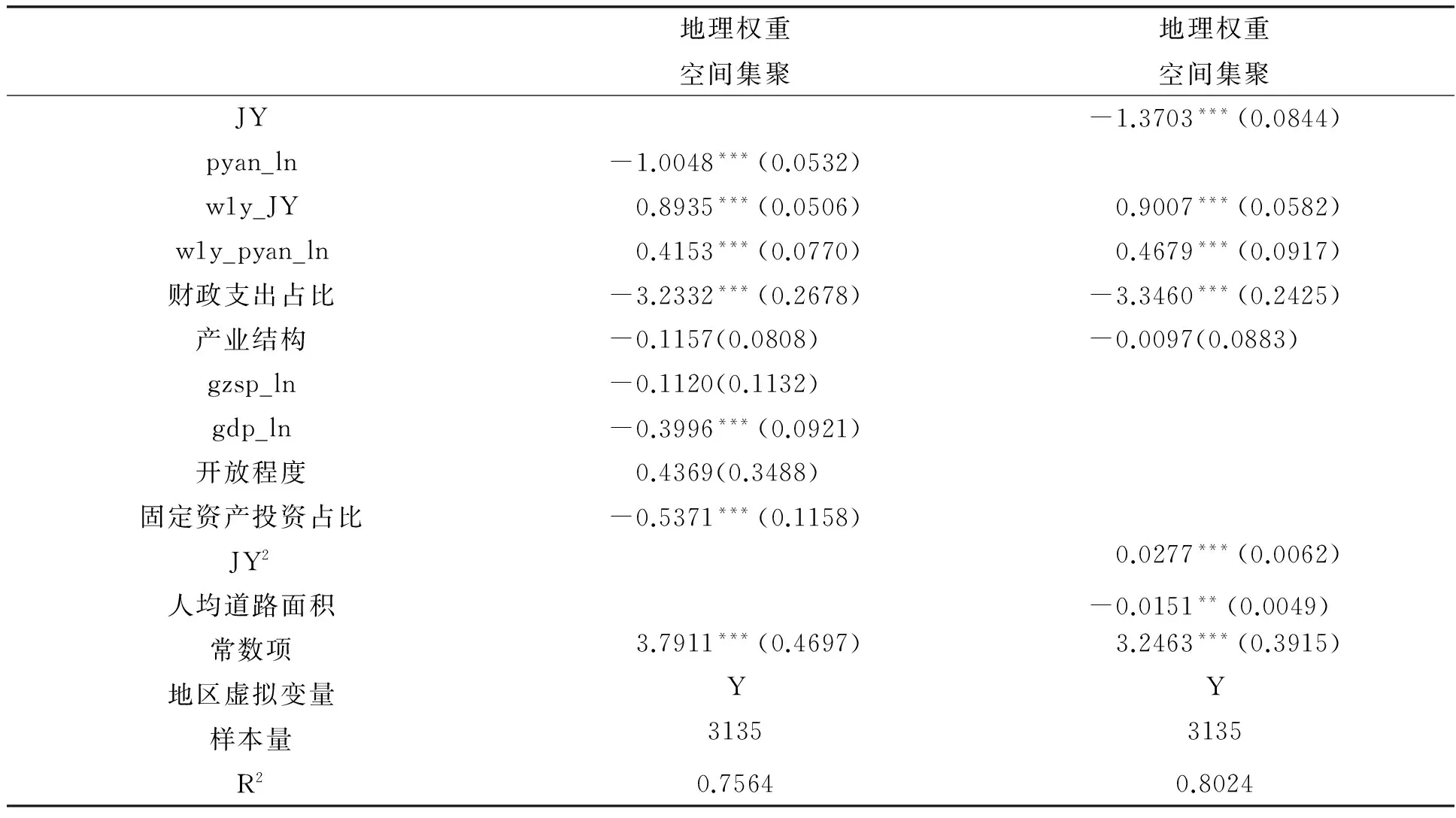

进一步,对应于表3的估计结果,表5基于地理权重进行了相应的稳健性检验。从核心变量之间的相互关系、二者的空间溢出效应及空间交互溢出效应来看,均体现出与表3相关系数估计结果的一致性,整体表现出较好的稳健性。

由表2至表5的检验结果来看,可以证明本文的计量实证检验结果是稳健的、可信的。

四、主要结论及政策建议

本文针对空间集聚密度与环境污染的空间交互溢出效应进行实证检验,在考虑内生性问题和空间溢出效应的前提下,通过构建空间联立方程,基于2003年至2013年285个地级及以上城市的数据,采用广义空间三阶段最小二乘法进行估计。

表5 人均烟尘排放与空间集聚密度的交互溢出效应(地理权重)

注:***、**、*分别表示显著性水平为0.01、0.5、0.1,括号中内容为标准差。

研究发现:(1)空间集聚密度与人均二氧化硫及人均烟尘排放之间存在显著的相互抑制作用。(2)空间集聚密度、人均二氧化硫及人均烟尘排放均存在着显著的空间外溢效应,即本地区空间集聚密度的上升有利于周边地区经济活动的进一步集中,但本地区的环境污染问题也会在空间范围内进一步蔓延。(3)空间集聚密度与人均二氧化硫及人均烟尘排放量之间存在明显的交互空间溢出效应。本地区空间集聚密度的上升,尽管有利于本地区环境经济效率的提升,但却加剧了周边地区的环境污染。(4)空间集聚密度对环境污染的影响机制存在异型性,空间集聚密度的上升均会显著降低人均二氧化硫的排放,但空间集聚密度与人均烟尘排放存在典型的“倒U型”发展关系。整体来看,尽管中国地区间的经济增长业已呈现一定的空间联动发展模式,空间的集聚力量呈现显著的外溢效应,但地区之间在经济规模与环境污染的抉择中仍然存在明显的“逐低竞争”态势。

本文的政策涵义同样是显现的。

(1)加强地区之间关于环境污染的协同治理能力,构建协同治理平台和政策框架。环境作为一种跨区域的公共品,具有明显的外部效应。因此,地区之间在经济规模扩大的同时,应该全盘考虑从整体区域的视野出发,在空间集聚业已呈现明显外溢扩散的良好局面的同时,减少经济增长与环境污染抉择中的“逐低竞争”模式,打破“一亩三分地”的保守思维,加强环境治理合作机制的减少,寻求利益共同体。

(2)加强城市群间互动,打破市场分割,提升中国城市经济的整体空间集聚程度,发展效率型经济和环境友好型经济。在城市建设过程中应该注重紧凑型的发展模式;同时,对不同环境污染物的排放进行区别性的政策措施。应当注意到,空间集聚在整体上虽然有利于环境经济效率的提升,但对于不同的环境污染情况,却存在典型的异质性影响机理。因此,政府不仅应从发展理念和治理理念着手,还应加强环境治理技术层面的提升以及新能源的普及。

陈诗一.中国各地区低碳经济转型进程评估,经济研究,2012(8):32—44.

范进.城市密度对城市能源消耗影响的实证研究.中国经济问题,2011(6):16—22.

黄菁.环境污染与城市经济增长:基于联立方程的实证分析.财贸研究,2010(10):8—16.

柯善咨,赵曜.产业结构、城市规模与中国城市生产率.经济研究,2014(4):76—88+115.

李逸飞,李静,许明.制造业就业与服务业就业之间的交互乘数及空间溢出效应.财贸经济,2017(4):115—129.

梁琦,丁树,王如玉, 陈强远.环境管制下南北投资份额、消费份额与污染总量分析.世界经济,2011(8):44—65.

陆铭,冯皓.集聚与减排:城市规模差距影响工业污染强度的经验研究. 世界经济,2014(7):86—114.

藤田昌九,克鲁格曼,维纳伯尔斯著,梁琦译.空间经济学:城市、区域与国际贸易.北京,中国人民大学出版社,2005.

王垚,年猛,王春华.产业结构、最优规模与中国城市化路径最优选择.经济学季刊,2017(1):1—21.

吴玉鸣.中国区域能源消费的决定因素及空间溢出效应——基于空间面板数据计量经济模型的实证.南京农业大学学报(社会科学版),2012(10):124—132.

肖宏伟,易丹辉.中国区域工业碳排放空间计量研究.山西财经大学学报,2013(8):1—11.

杨仁发.产业集聚能否改善中国环境污染,中国人口.资源与环境,2015(2):23—29.

张可,豆建民.集聚对环境污染的作用机制研究,中国人口科学,2013(5):105—116+128.

张天舒,黄俊.区域经济集中、经济增长与收入差距.金融研究,2013(2):74—86.

张同斌.提高环境规制强度能否“利当前”并“惠长远”.财贸经济,2017(3):116—130.

赵霄伟.地方政府间环境规则竞争策略应——来自地级市以上城市面板的经验数据.财贸经济,2014(10):105—113.

Dina,S. Environment Kuznets Curve Hypothesis:A Suivey. Ecological Economics, 2014, 49(4):431—455.

Grossman, G. and Krueger, A. Environment Impact of the North American Free Trade Agreement. NBER Working Paper No.3914,1991.

Kuznets,S. Economic Growth and Income Inequality. Economia Internazionale, 1955, 45 (1):1—28.

Stern,N.Review on The Economics of Climate Change.South African Journal of Economics, 2006, 75 (2):369—372.

【责任编辑:周吉梅;责任校对:周吉梅,李青果】

2017—06—09

国家自然科学基金面上项目“基于城市群复杂系统和大数据思维的城市规模优化及其测度研究”(71671063);教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“‘绿色发展’制度体系研究”(16JZD013);湖南省教育厅重点项目“湖南省以科技支撑引领产业发展的现状与对策研究”(16A117)

何文举,湖南商学院经济与贸易学院(长沙 410205)。

10.13471/j.cnki.jsysusse.2017.05.022