穴位按摩对持续性躯体疼痛障碍患者的干预效果观察

2017-09-16谭莹

谭 莹

(贵阳市第一人民医院,贵州 贵阳 550001)

穴位按摩对持续性躯体疼痛障碍患者的干预效果观察

谭 莹

(贵阳市第一人民医院,贵州 贵阳 550001)

目的 探讨穴位按摩对于持续性躯体疼痛患者焦虑和疼痛程度的影响。方法 选取2016年12月~2017年6月在我院门诊确诊并入住我院身心疾病科的持续性躯体形式疼痛障碍患者60例作为研究对象,将其随机分为对照组与试验组各30例,对照组予以常规护理,试验组在常规护理的基础上予以相应疼痛部位的穴位按摩。应用HAMA焦虑量表和疼痛数字评分进行评价。结果 试验组患者在穴位按摩5天后疼痛及焦虑评分较对照组均有明显降低,差异有统计学意义(P<0.05)。结论 穴位按摩能有效降低患者疼痛和焦虑状态,提高患者舒适度。

穴位按摩;持续性躯体疼痛;焦虑;疼痛程度

持续性躯体形式疼痛是躯体形式障碍的一个亚型,属于神经症范畴。主要表现为躯体各个部位发生的持久性疼痛,性质可为模糊的钝痛、胀痛、酸痛或锐痛,位置可位于体表、深部组织或内脏器官,但经医学检查不能发现疼痛部位有任何器质性病变。穴位按摩是中国传统医学宝库中的重要组成成分,是经手法作用于人体穴位的局部刺激,通过经络传导,达到疏通经络、调动机体抗病能力、调节脏腑血气等功效,达到健康促进的目的[1]。本研究是在常规镇痛药物的基础上,同时对持续性躯体疼痛障碍患者施以缓解疼痛部位的穴位按摩的干预,评价其改善患者疼痛和焦虑症状的效果,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2016年12月~2017年6月在我院门诊确诊并入住我院身心疾病科的持续性躯体形式疼痛障碍患者60例作为研究对象。纳入标准:①符合中国精神障碍分类与诊断标准第3版(CCMD-3)中持续性躯体形式疼痛障碍诊断标准[2];②年龄≧18周岁;③经各项医学检查未发现与主诉相符的躯体器质性病变;④患者意识清楚,对自我感受和认知能准确表达;⑤患者及家属均对本研究知情同意。排除标准:①智力障碍或者人格障碍者;②已确诊的有严重躯体器质性病变者;③非志愿参加本研究者;④相应疼痛部位有外伤等因素不能进行缺位按摩者。所有患者经两名精神科医生确诊。

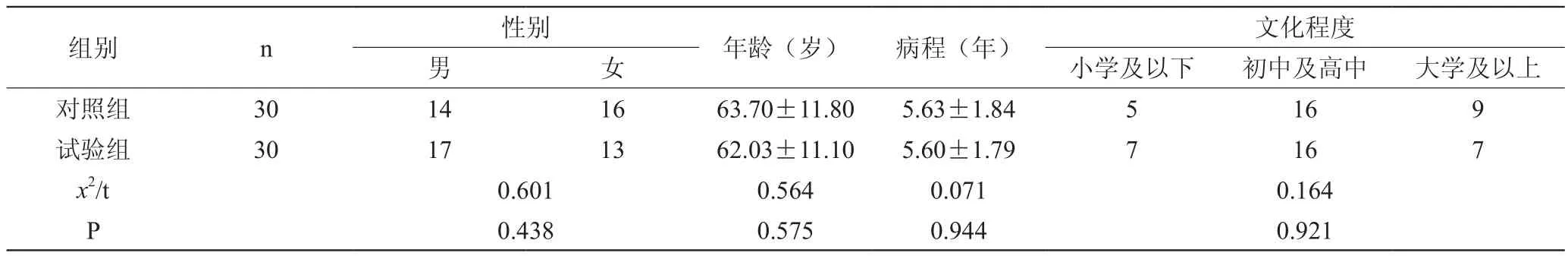

采用随机数字表的方法将其随机分为试验组和对照组,各30名。两组研究对象在性别、年龄、病程、文化程度等一般资料的比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 两组一般资料比较(±s)

表1 两组一般资料比较(±s)

小学及以下 初中及高中 大学及以上对照组 30 14 16 63.70±11.80 5.63±1.84 5 16 9试验组 30 17 13 62.03±11.10 5.60±1.79 7 16 7 x2/t 0.601 0.564 0.071 0.164 P 0.438 0.575 0.944 0.921组别 n 性别 年龄(岁) 病程(年) 文化程度男女

1.3 护理方法两组均以连续护理5天为1疗程

对照组采用常规护理方法,试验组在常规护理的基础上增加穴位按摩。①按压穴位:依据中医操作规范,根据患者的疼痛部位选择可以有效缓解患者疼痛的穴位进项按摩。如胃痛患者按压中脘、天枢、足三里(双)等穴位。②操作方法:取穴后,用75%乙醇擦拭按压穴位两次;用拇指、示指进行垂直按压,手法由轻到重,以按压部位感到酸、胀或者发热并且能够耐受为宜,按压过程中随时观察患者反应,并询问患者有无不适。③频率时间:每次每穴按压60 s,间歇60 s,共按压3~5次,共10 min,并连续5天早晚各一次。

1.4 效果评价方法

1.4.1 汉密顿焦虑量表(HAMA)本量表共设有14个条目,每个条目均采用0~4分的5级评分法:0分无症状、1分症状轻微、2分症状中等、3分症状较重、4分症状极重。总分≧29分,可能为严重焦虑;≧21分,肯定有明显焦虑;≧14分,肯定有焦虑;超过7分,可能有焦虑。患者得分≦7分为临床治愈,减分率≧50%为有效,减分率<50%为无效。

1.4.2 疼痛数字评分法(NRS)又称为11点疼痛数字等级量表,将一条直线分为十段,分别用1~10进行标记,要求患者根据自己疼痛情况进行打分,0分为无痛,10分为剧烈疼痛。

1.5 疗效判定标准

结果测量由一名临床经验丰富的主管护师与本试验的研究者共同进行结果测量。分别对试验组和对照组的患者在干预前、持续干预1疗程(5天)后进行汉密顿焦虑量表以及疼痛数字评分法进行测量。

1.6 统计学方法

采用SPSS17.0软件对测量结果进行数据统计学分析,计数资料采用x2检验,计量资料采用t检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

两组患者在护理干预前汉密顿焦虑量表以及疼痛数字评分差异比较无统计学意义(P>0.05);护理干预1个疗程后,患者疼痛及焦虑症状有所缓解,两组患者各项评分均有所下降,组内比较结果,组间比较结果。见表2。

3 讨 论

3.1 持续性躯体疼痛障碍患者护理的发展方向

疼痛作为身心最不舒适的表现,常常是以患者的主观体验和感受作为衡量指标,缺乏客观评定指标。而躯体疼痛障碍的患者往往因为身体各个部位的疼痛及不适反复求医,经各种医学检查,采用药物治疗、甚至外科手术治疗而疗效甚微。一方面疼痛的症状反复发作,得不到改善,往往会导致患者的情绪易怒,出现焦虑、抑郁等情况进一步加重患者病情,影响患者生活质量;另一方面也会加重患者的经济负担。而非药物治疗的方法作为管理患者慢性疼痛的系统方法之一正越来越广泛的被采用,并取得很好疗效。因此,采用有针对性的无创的护理方式通过改善患者的情绪来达到改善患者的疼痛症状,将成为今后疼痛有效管理的一个方向。

表2 两组HAMA焦虑得分、疼痛评分比较(±s,分)

表2 两组HAMA焦虑得分、疼痛评分比较(±s,分)

NRS评分干预前 干预后 干预前 干预后试验组 30 19.33±5.719 13.53±5.184 3.77±1.591 2.13±1.196对照组 30 19.07±5.239 11.23±3.181 3.83±1.577 1.47±0.937 t值 0.188 2.071 ﹣0.163 2.404 P 0.851 0.043 0.871 0.019组别 n HAMA评分

3.2 穴位按摩对于缓解疼痛及焦虑的作用

穴位按摩是中国传统医学诊疗常用的方法,梁芳[1]、傅小凤[3]等学者分别研究了穴位按摩联合耳穴压豆对于缓解慢性胃炎患者的慢性疼痛、焦虑以及穴位按摩对于上尿路结石患者的急性疼痛的作用效果,结果显示穴位按摩对于患者慢性以及急性疼痛的缓解均有良好效果;另外,有研究[4-5]表明,穴位按摩对于癌症患者化疗后的的疼痛以及癌性疼痛均有明显缓解作用。穴位按摩中用拇指或食指对选定穴位进行点法、按法、压法、揉法等的按摩,能起到疏通经络的传导作用,使人体运行气血的通路通畅,内通脏腑,外络肢节,贯穿统一,使人体整体通畅,血气流通[6]。

3.3 穴位按摩为缓解持续性躯体疼痛障碍患者提供有效方法

持续性躯体疼痛障碍又称为心因性疼痛,患者往往是由于社会、心理的问题导致的。穴位按摩时护理人员与患者有较长时间的肢体接触,一方面能够有效的消除患者的恐惧感,减轻焦虑感达到治疗患者的效果;另一方面穴位按摩过程中,护理人员与患者更深层次的沟通、交流,对于了解患者病情的变化,对患者进行个体化的健康教育具有重要意义。穴位按摩作为我国特色的现代护理干预措施的其中之一,充分体现了人文关怀的理念,体现了护理人员的人文精神,增强了护患间的有效沟通,达到调动患者积极情绪,减轻患者疼痛,促进患者舒适的重要作用,应该作为有效的护理干预措施应用于临床工作之中。

[1] 梁 芳.耳穴压豆联合穴位按摩对慢性胃炎疼痛和焦虑的影响[J].护理研究,2015(19):2419-2421.

[2] 中华医学会精神科分会.中国精神障碍分类与诊断标准(CCNID--3)[M].济南:山东科学技术出版社,2001:108.

[3] 傅小凤.穴位按摩护理干预对上尿路结石疼痛的影响[J].实用中医药杂志,2014(12):1163-1163.

[4] 肖艳平.穴位按摩配合角调式音乐减轻肝动脉化疗栓塞术后疼痛[J].护理学杂志,2013,28(11):11-12.

[5] 孙丽华.太冲、丘墟穴位按摩缓解中晚期肝癌患者疼痛效果观察[J].护理学杂志,2008,23(23):37-38.

[6] 林 红,等.内关穴治疗痛症的文献研究[J].成都中医药大学学报,2004,27(4):57-59.

本文编辑:刘欣悦

R472

B

ISSN.2096-2479.2017.31.174.02