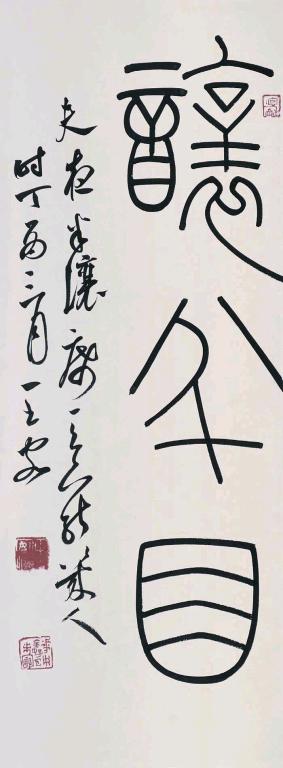

论王客:帖学、道路与唐法精神

2017-09-12

每一种成熟的艺术都有大量的惯例作为其基础—因为它总是一种语言。惯例是伟大艺术的条件,而不是障碍。

—尼采

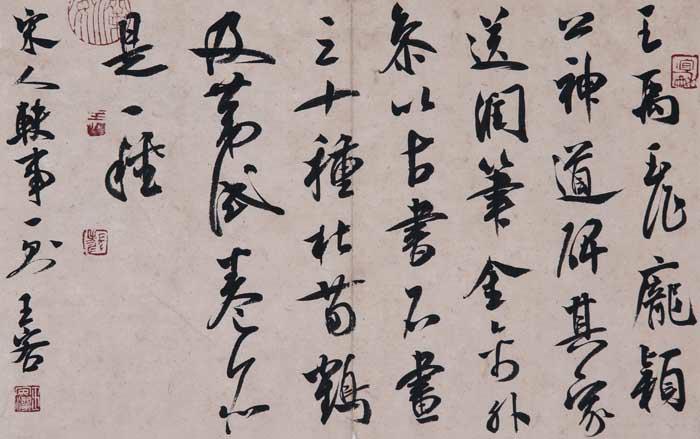

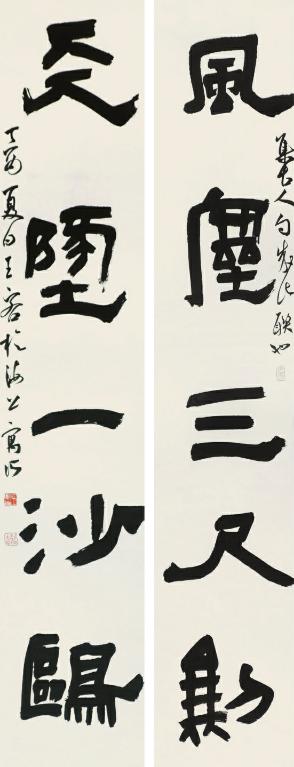

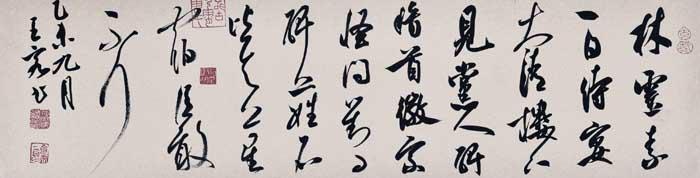

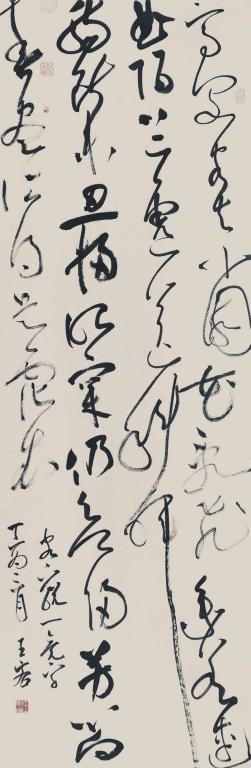

王客的书法拥有一种猛虎般的姿势,而且,是就这个喻象最贴切、最严格的程度而言:他同时写下了力和优雅。于是,我们在他的作品中看到积蓄巨大力量之后的突然奔袭,这个爆发的起点,跃起的奋力一击,通常发生在一个狭小的空间内,而此后便以极快的速度奔袭至一片空旷的区域,其中仍然能听到空气被搅动被撕裂后相互激荡和撞击的声音。于是,我们看到笔画迅速地在纸上划过的痕迹,伴随着笔画微微卷起的末端—尤其是竖向的线条出于某种习惯常常发生向内侧的回转,那是气流在纸上回旋的明证。他的猎物在开阔的原野,此前他曾耐心地在灌木丛中匍匐等待。但如此强大的力量仍然得到了最大程度的克制,涌动的气息被按压在骨骼的内部,在斑斓的皮肤表面之下。克制是一种高贵的美德。因此这使王客仍然显得如此优雅,而不是任由力的喷薄而走向粗野和个人情绪的激烈表达,当然他也会偶尔体验一下完全释放的快感。他的作品在每一个细节上几乎都无可挑剔,任何最细小的笔画都经过慎重的处理,包括那些空白在内的所有空间,都被一只充满果敢的手布置得妥帖而饶有情致。紧密而狭小的空间虽然容易造成压抑感,但这种空间往往占的比重比较少,而且它们的存在通常会被作品中大量具有开放性的大空间所牵引、分解和稀释,所以作品整体看起来全给人汪洋一片、纵横捭阖的感觉,而一些由不规则空间所构成的尖锐形体正如险绝的孤岩耸峙在澹澹的波涛当中。由于对力量的这种克制,这使得在线质的层面上—线质这个概念无疑是众多用于品评书法的术语中最难以证明却最有效击中核心的术语之一—必然呈现出一种紧张感,一种表面的干净凌厉和深处的跃动不安所构成的张力,因此王客的线条显得坚强厚实又富有弹性,宛如一根根绷紧的琴弦,就仿佛人们无论在上面扣下多么轻的一击都能发出宏大的音响。然而,这也是人们对王客提出批评的原因之所在,王客在书法中所呈现的形象总是过于紧张、理性、严苛,仿佛一个吹毛求疵的完美主义者那样不允许自己犯任何错误却又战战兢兢地害怕自己会犯下错误,这种谨小慎微似乎与生活中那个风流萧散、不拘小节的王客相差甚远。相对于建设性行为而言,批评是一件容易得多的事情。对王客的这种批评意见固然有道理,但它同时也是出于一种误解,因为批评需要考虑它的时机,相反,这些可以被称之为缺陷的内容在王客的作品中不仅是可以接受的而且是必要的,因为正是它暗示了王客的书法所蕴含的巨大潜能。

书法确实是一件太难的事情。难处就在于它一方面如此单纯,另一方面达到完善的可能性又微乎其微,以至于需要耗费人们一生的时间;它在给人以无限上升希望的同时又时常将人们推入绝望的深渊,最高的果实忽而近在眼前又忽而遥遥无期。王客深知其中的艰难。因为正确对待书法的方式应当以一生作为尺度,所以,对如今正处于壮岁中的王客所提出的要求,恰恰是最理性、严格和精确的要求,而不是要他放纵、不顾一切、漠视任何法则。孙过庭所谓人书俱老的命题经常在人们的口中已被说得过于轻巧,他提出的平正-险绝-平正的三段式也已经少有人理解其中的真义。我们现在要重提这个命题中那难以想象的艰难,只有那些以最高的要求鞭挞自己进入时间洪流中的人才能抵达人书俱老的另一处河岸。如果王客现在不如此严格自我要求,如果他现在的作品中没有那令人屏息的险绝,那么,当跨入下一步的否定,进入下一步阶段的时候,他便不可能获得丰厚的内容。按照辩证法,之前所有的经历在经过否定之后仍然会以某种方式得以保存下来,但如果之前没有任何经验,没有手握那些经由汗水凝结而成的结晶,那么到来的否定就将是抽象空洞的—因此实际上也就到达不了这下一个否定。所以,考虑到王客现在所处的人生阶段,以及我们这些观者多少有些自私的殷切期待,当然也出于源自书法自身的最高要求,他還应当以一种更近乎非人的严格性来继续锤炼自己,因为他的作品并不完善,还包含许多需要被克服的缺陷—一个明显的地方是,王客的作品中还容易出现刻意跳跃的笔画、过分尖锐而琐碎的空间,他在使转上有时也捉襟见肘,诸如此类的问题都构成了他的书法与唐法精神的实际距离。严苛的自我要求是为了未来而准备,这需要王客在书法上继续义无反顾地投入他的生命。至于王客的书法以后究竟会是什么样子,谁也无法预料。蜕化总是一种奇迹,它只能在无望中被希望。

既然谈到了虎,那么,这里我们便很自然地被引向了“虎卧凤阙”这个著名的被用以描述王羲之的意象。它是王羲之的一半,而王羲之的另外一半是“龙跳天门”。只有这两方面所构成的整体才成为伟大的王羲之。更具体地说,虎卧凤阙代表着王羲之书法中雄强典雅的一面,它是某种稳定的、奠基性的东西,它是一种法则,矗立在所有人都可以通达的尘世中的高处;另一方面,龙跳天门则已然跃出世间之外,它是变化入神之象,代表着把书法引向无限超绝的高度上的力量,也因此它已经超越于世间的法度和想象,这正是王羲之至高而不可测度的地方。所以可以说,在王客的书法中我们似乎可以瞥见王羲之的一半,也就是老虎,高贵的宫殿,严格的法度。仅仅是这被瞥见的一点迹象就具有非凡的意义。它包含了王客在书法上的雄心,并且从根本上说,它构成了一种新的帖学和唐法精神的内核。在王羲之之后的整个书法史都受到他的灌溉,作为书圣他立于书法道统的最高处,他以及他的时代成了书法源头的所在,于是每一个书法衰微的时代都必须打着重返晋唐的口号重新投入其中汲取新的营养。但清代碑学运动却是个例外,它在晋唐书法之外,选择了另外一条更富有革命性的道路,只是这把双刃剑所造成的后果现在仍难以下咽。

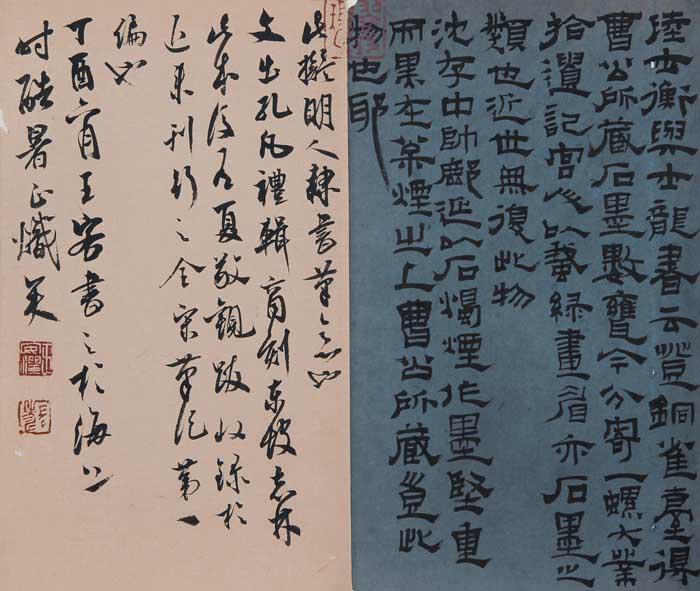

正如兰波(Rimbaud)在一首诗中的吟唱:“渴饮不洁之水,我的血脉已经变得浑浊不清。”(《高塔之歌》)碑学运动仿佛是某种强烈的饥渴所致。在碑学理论家那里,以王氏家族为代表的晋唐法帖经典固然是好的,但人们接近经典的方式,只能通过作为这些经典的影子的阁帖而进行,在漫长的历史中由阁帖所维系的经典系统已经日益走向僵化腐朽,它就像一道被反复翻炒的菜,早就在陈陈相因中失去了滋味,人们已经很难在变得愈加模糊的影子中再次辨认出经典的真实面容,建立在阁帖基础上的书法大厦早已岌岌可危。在一种饥不择食的情况下,碑学选择将毁坏的部分连同整具躯体一起摧毁。于是经典的体系坍塌了。当然,我们不能过分指责碑学理论家们的工作,正如我们之前提到,它是把双刃剑,在特定的历史条件下,它有亟切需要斩断的东西,有迫不及待要承担的使命。我们不可能要求他们既把脏水倒掉又保留孩子,因为所面临的对象是一个整体,而不是可以任意取舍的碎片。特定历史条件所构成的障碍会随着社会进程的改变而自然地消失,就像挡住我们观看一座山峰的视线的叶子那样,当我们移步到下一个地点再观看时,作为障碍的叶子连同它周遭的环境已经不复存在:它现在也成为了我们眼前的一道风景,只是,我们突然发现自己再无法将它重新整合入一个完整一贯的系统景观当中。碑学正是这道风景,它的闯入打乱了经典的系统,让人们的审美陷入到混乱当中。对此,王客有强烈的不满,他的目标是让被污染的血脉再次变得清澈,让我们的书写得以在源头旁栖居,让风重又吹过树林。这条血脉就是他所念兹在兹的道统。endprint

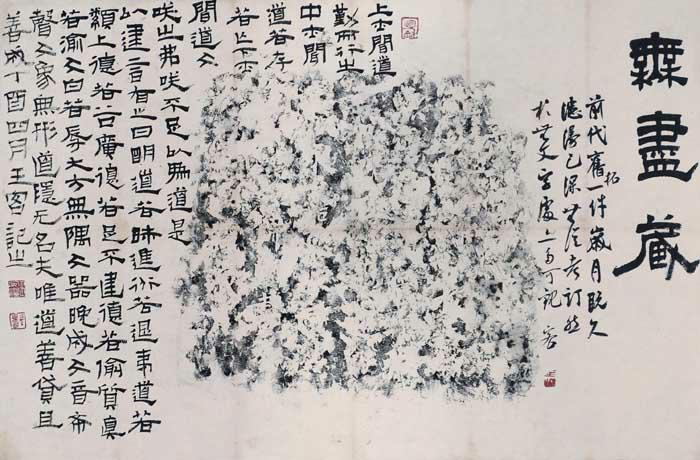

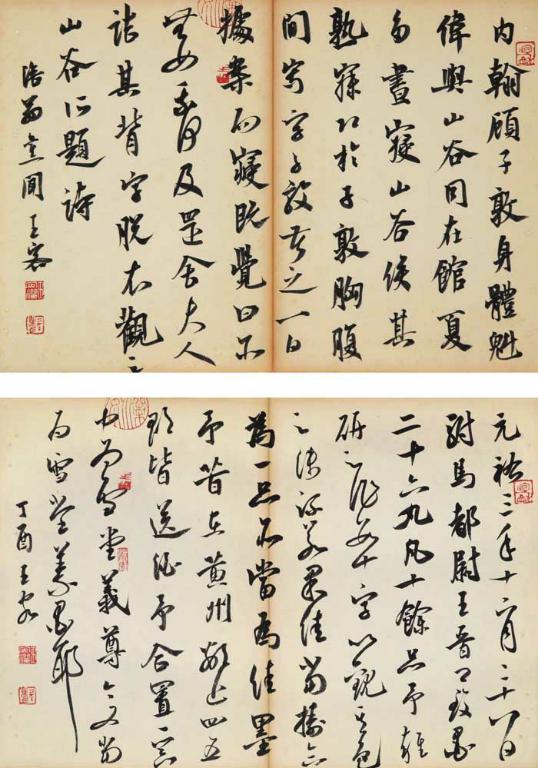

王客所谓书法的道统究竟指的是什么,这个问题并不容易回答。可以肯定它与传统这个概念具有某种近似性,但与大部分人的意见所不同的是,王客在这个问题上具有一种坚定甚至顽固的立场。书法的历史和传统如此悠久,仿佛散落在大地上纵横交错的河流那样,人们似乎可以随意凭借自己的意愿拾起一条线索,好将如此这般散落的珠子串成一部个人的书法史。正如每个人眼中都有一个哈姆莱特那样,书法中似乎也存在二王的传统、帖学的传统、碑学的传统、民间书法的传统、晋唐书法传统、明清书法传统等等,当人们站在书法这座大厦面前的时候,这些让人眼花缭乱的传统就像琳琅满目的商品那样现成地摆在那里,用它们令人迷惑的外表搅乱着人们的心胸。书法史和书法的美学现在就像一个市场,它向我们提供各种廉价易得的风格、样式和趣味,这些杂多所构成的喧嚣,已经在我们的感觉(aesthetic)中造成了一种无根基的状态,我们失去了方向,我们的生活没有重心,就像现在每个人都居住在双脚不再能触及大地的阁楼中那样。但是王客拒绝这种杂多的扰乱,他把它们看成是一种无能,一种托词。应当超越对书法的理解。这意味着不是把书法理解为一系列风格、样式和趣味相互交替的历史,而就这些风格、样式和趣味自身来说,它们没有任何的恒定性;这样的历史,在王客看来是种更为表面的东西,而被理解为道统的书法和书法史则完全是另外一种东西。道统,作为一种维系着书法的、在更深处运行的东西,它有开端,有断裂,有衰落,有转化。王客将这种道统理解为某种类似生命体那样的事物,这意味着,书法有它自然的生长规则,正如生命遵循自然的生长法则那样,在生命的每个阶段应当从事着符合这个阶段的事情,因为它们乃是出于一种自然的正义。由此王客得出一个惊人的结论,即碑学所带来的对书法最具有破坏性的影响,不仅仅是使经典谱系发生了严重的泛化,而且更在于对书法生命法则的破坏。用王客的话来说,碑学让学习的人一上来就获得了一种老态,在碑学的笼罩下书法总弥漫着一股老气横秋的暮年气象。王客说,“碑学追求的老境如支离、苍茫、稚拙、残缺、不周全、甚至颤抖,是书法走向衰落的真实写照。”至此,年岁的正常进程已经被打断。少年青年和壮年的年岁界限统统失去效力,它们都在一种邯郸学步中被剥夺了自身,也就是说,无法正常进入书法之中了。这显然有悖于生命生生的本意,我们不可能直接跳过对平正和险绝的追求的阶段而直接跃入人书俱老的境界。在倡导碑学的时代这还不构成严峻的问题,因为在那时所有碑学的理论家和实践者实际上都早已悄悄地打下此前阶段的基础,譬如康有为本人即能写一手漂亮的官楷,我们只看到碑派书法家笔下那些苍茫古拙的笔触,却对这些书法家学书的完整历程、他的历史社会条件茫然无知,“徒见成功之美,不悟所致之由。”(《书谱》)而且他们甚至误解了自己。等到历史社会条件已经改变,尤其是作为实用性的书法已不复存在,人们就越发难以理解碑学这笔巨大的遗产。

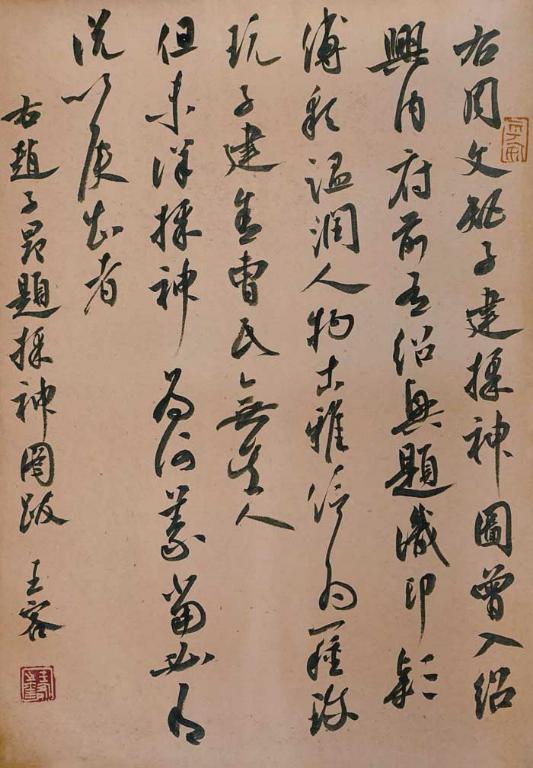

在王客的观念中,书法应该是一条大道,包含着每个进入书法的人都应当遵循的自然法则。在我们伟大的书法传统中—尤其是在碑学之前的书法传统中,模仿是种将人们统一在一起的强有力的手段。每一个书写共同体成员都取自同样的资源,向着同样的目标,行走在同一条大道上。在这种情况下,我们并没有理由指责人们的书法彼此之间面貌存在很大的相似性,晋唐人的书法常常难分彼此,某件被归在张旭名下的作品可能是王献之的,反之亦然,而实际上他们之间已经相距几百年的时间,完整的经验从前人那里传递了下来,强大的传统似乎可以无视时间的流逝,毕竟他们用以衡量自己的标准是完善而非我们现在所谓的个性。这条大道的消息如今晦暗不明,因此王客总是感喟古法微茫。因此他执意要重建道统谱系,而他赖以重返古典的支撐物,是一种走向更新的帖学和他心目中的唐法精神—这正是他自己整座书法大厦的基石,是他在书法中每一次遇到挫折和困境都需要重新返回的起点,也是在他不羁的生活表象中真正不可妥协的东西。本雅明曾在一个地方提到,那些遵循古老传统行事的人,往往会刻意地将个人生活对立于在公开场合恪守的行为准则。王客在公开场合以幽默豪气的个性而为人称道,而幽默是一种将生活和人际关系中所有尖锐的棱角磨平的润滑剂,它使得王客得以像流水般在公共场合周旋、穿梭于人群之间,其得体和圆融让所有人喜爱;但在个人领域他顽固地坚持某些事情,就像他会在这个电子化的时代坚持不学会去用电脑,他的坚持甚至多少有不合时宜的色彩,与在公共场合的圆通和无所住心恰成鲜明对比。这或许是他维持自身与外界距离的方式。不管通过什么方式,一个人都需与自己所属的时代分离出来,这样,他才能看清这个时代。

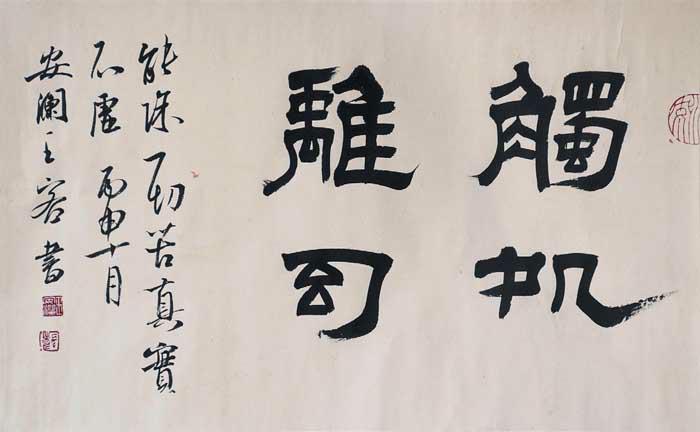

王客所提出的唐法,在某种程度上是作为这个时代的书法的批评者和建设者而出现的,它也是眼前走向更新的帖学所锚定的目标。顾名思义,唐法所崇尚的是法度,而法度与个性通常被视为无法兼容的两种事物。而唐法精神对我们这个孱弱的书法时代提出的批评是,它已经陷入到现代性的个人主义神话的泥潭中难以自拔。现代性在书法中做造成的弊端已日益凸显—虽然书法是最顽强抵抗现代性的一种艺术形式,但无孔不入的现代性仍然悄悄地挖掉了书法的根基,如今,书法成为了一种“主体书写”,它往往只关心主体自身的表达,它被切断了与语言文字相联结在一起的整个生活世界的关联。沉浸在空洞的主体内的书法已然对世界无话可说,它不为世界,为我们的书写提供尺度。对于大冶而言人是不祥的金属。现代性在人的价值上的悖论在于:它越发执着于个人的价值,人反而愈发没有价值;它愈发执着于从主体自身找到衡量世界的尺度,结果主体自身便愈发空洞。对新鲜感的盲目追逐,对视觉冲击的迷恋,对形式的偏执,判断标准的失序,审美趣味的淆然混乱,都是当下书法的一些具体而微有目共睹的病征。王客知道,为了对抗这种现状,就需要重新找到能为我们的书写进行的立法的武器,于是他把目光瞄准了唐代—而那正是一个对书法进行全面立法的时代。诚然,从魏晋时代开始,以“四贤”(钟繇、张芝、王羲之、王献之)为代表的书法家们已经开始为书法确立至高的法则,尤其是当王羲之以其尽善尽美的姿态出现在历史的天空中时,书写似乎一下子就达到了顶峰,书法便拥有了一颗无比璀璨并被所有星辰所环绕的恒星。然而魏晋士人的萧散,他们在自然的名义下对名教的偏离,他们还来不及总结自己高超的书写技巧,楷书(楷即法则之意)这种书体还未臻成熟,这都使得魏晋书法在立法上尚有许多需要填补的工作。作为龙跳天门的、成为纯粹变化本身的王羲之是不可模仿的,这连带使得作为虎卧凤阙的王羲之也带上了难以捉摸的成分,而事实证明,虽然王羲之始终是最高的标杆,但也只有少数人能进入到他的堂奥之中。魏晋书法并不是初学者所能进入,它没有通向世俗普遍性的大门。因此普遍立法的任务交到了唐人的手中。唐代书法有着博大的气象和务实的精神,他们仔细总结前人的经验,逐渐将魏晋书法中那种飘忽的东西稳定下来;他们在森严的法度和个人的情性之间取得平衡,不至于让个人的特殊性淹没在严格的普遍性之中。唐代书法成为可以被普遍效仿的对象,楷书的最终完成便是它的标志,而且,它建立了从最高表现性到最普通实用性之间的完整序列,就像一个粲然囊括万有的宝库那样—颜真卿即那个时代的伟大代表,所以苏轼把书法中的颜真卿比作诗歌中的杜甫,他是一个集大成者的形象。所以,在一个法度缺失的时代提出向唐代书法的复归似乎具有一种必然性和紧迫性了:我们萎靡不振的书法应当向唐人学习,去获得它那种属于壮年的力量、准则和气度。endprint

如果说魏晋风流是一切书法所欲求达到的顶峰—确实当我们越是深入细致地观看它的时候,它就给我们带来越多的惊奇,那么在逻辑上应当有三种方式可以接近目标的方式。第一种方式是从上游开始,譬如从篆书、汉碑、汉简、章草、行草书、楷书等材料中找到线索,顺着历史时间漂流下来,按照造成王羲之时代的历史条件重新走一遍。这种方式的可贵之处在于它确实极大地开阔了眼界,前王羲之时代的历史中的无数涌动着的暗流今已尽收入眼帘中,但这种方式是不可行性,因为,王羲之对既往书写的改造、完善、改变书写发展方向的举动根本上是一起不可测度的事件。王羲之是福柯(Michel Foucault)所谓“建立了话语的无限可能性”的“话语的开创者”,我们不可能越过王羲之而真的能够将之前的历史重走一遍,我们已经始终处于他的影响之下了。第二种方式是从魏晋直接进入魏晋。这看似是一种一超直入的便捷方式,但它的问题在于,正如董其昌所说,晋书无门:它是一座没有门户的、仿佛自成一体城池,一如门阀士族相对于寒族和普通百姓而自成一体那样。并没有可以不经过迂回而直接这个时代的途径,即便确实保存下来了一些可靠的书法痕迹,但我们知道,书法远远不是一件只关乎可以看得见的形迹的事情。魏晋书法需要另一个时代作为中介。因此,我们只能采取第三种方式溯流而上,而唐代书法,以其完备的法度和多样性,以及与魏晋书法一脉相承的亲密关系,成为一个最理想的、人们据以攀爬书法山峰的坚实据点。王客所提倡的唐法精神其意义正在于此,它包含了提升一个时代的整体书写状况、让书法重回大道的可能性,在他心目中,这是对当下“书法所面临的涅槃和重生”这个艰难课题的一个解答。进一步而言,不论承认与否,我们实际上已经始终处于唐代书法之法度的影响下,以欧阳询、虞世南、褚遂良、颜真卿、徐浩、柳公权为核心的整个楷书体系,构成了我们的书法审美中隐秘而基础却又令我们熟视无睹的那个部分,因此,倡导唐法精神将扭转这种不自觉的被动状态,让我们得以反思其中幽暗的影响—尤其是从技法到观念,我们对唐代书法已普遍存在诸多误解和僵化之处,这些都是制约我们的书法走向完善的障碍。王客看到的不是由支离破碎的书法家特殊风格、不可调和的笔法和观念所构成的唐代书法,他看到的是一个博大又完整延续着的道统。王客想要进入其中,用他的话来说,“拔沉登高,窥见真相。”

所以用以衡量王客的作品的范畴是法度,或主要是法度,而非所谓的个性、风格、独创性、性情—这些在任何书法中实际上都不可能完全抹煞的因素在这里更多只是作为一种附带的、不期然而然的结果而出现的。法度指向完善。因此,最合适的对王客作品的批评是指出其中的不完善、不自然—譬如出现在单个字内笔画轻重变化的那种突兀,还有字间、行间的变化也常常莫名其妙而缺乏有效的過渡,这些只是宋以后才大量存在的书法现象,而且要解决类似的问题并非如想象的那般简单。如果说王客仍然是当代书法中属于帖学一脉的书法家,那么,唐法的兴起无疑代表了走向更新的帖学所通往的方向。只是迄今为止,帖学是一个虽然不能说声名狼狈但至少是不恰当的尴尬称谓,因为在没有碑学之前,帖学意味着传统,意味着贯穿历史的经验传递谱系;而在碑学产生之后,帖学与碑学这个二元结构共同分割了书法的整个疆域,形成了一种非此即彼的僵局,帖学与它的对手碑学一起沦落为一种特殊的风格、趣味,它不再指示道路。所以在王客这里,走向更新的帖学成为了唐法精神,它毋宁是对现在帖学的一种否定,是被作为影子的阁帖所定义的帖学之前的帖学,是用真实性武装了自己,并将自己视为道路且能够将碑学以来的遗产也纳入到这条道路上来的帖学。近一二十年来,中国书坛上帖学的复兴是一个非常明显的现象,以陈忠康为代表的书法家在帖学的复兴上苦心孤诣,经过多年的积累和探索已形成一个波及范围广泛的风潮。这次帖学的复兴是在一个更深的层次上进行的,王客也是这股风潮的介入者和受益者。实际上,诸如陈忠康这样的书法家已经在其作品中多少回避了对个性化表达和书法风格的探寻,尤其是他笔下那种对字结构的精微把握,所彰显出的是一种只追求善好的意志,这是对作为道路的帖学进行有意识探寻的标志。因此,王客所举起的唐法旗帜,毋宁是顺势而为地对正兴盛中的帖学风潮寻求进一步深化。因为我们时代的书法充满了危险,眼下帖学的兴盛也可能很快就成为过眼云烟,就像任何作为风格的书法其命运总是“你方唱罢我登场,各领风骚三五天”那样;或者说,现在的帖学在绝大多数人的眼中已然是一种风格,它不过是对碑派书法、流行书风的一种暂时性替换,当它发现自己并不能战胜王羲之、王献之、颜真卿的时候,就会换上另一种风格,就像穿上另一件衣服那样抛弃掉现在这件已令他烦腻的衣服。但是,只有执着于主体和个性的书法,才会恐惧于笼罩在王羲之和颜真卿的影响之下,它太害怕失去那脆弱的自我。然而当我们从道统—也即从书写之真理的角度来考量的话,进入王羲之和颜真卿的书写世界,是为了和这些伟大的前辈一起感受、一起思考、一起想象;即便是从个性的角度而言,当我们真的用尽全力不顾一切地模仿王羲之和颜真卿的时候,最终我们也绝不可能成为王羲之和颜真卿,因那个名为王羲之或颜真卿的地方实际上是一个空位,是一个可以让任何进来的人变化、生长的地方,因此人也绝不会失去他的个性,只是,为了获得一个更广博的个性,人首先必须放弃自己的个性。追逐真理的人不应当有任何畏惧。所以王客给自己的任务是从眼前危机四伏的书法风潮中拯救出它珍贵的内核。然而,在如今这个一切都可以像商品那样交易,书法的价值已经敉平在各种对等的、没有本质差异的趣味中的时代,王客的姿态或许注定显得孤绝而徒劳。但人们做一些知其不可而为之的事情时总会心存念想,总希望当在未来的时间中回望时,能够说,一切都值得。 endprint

endprint

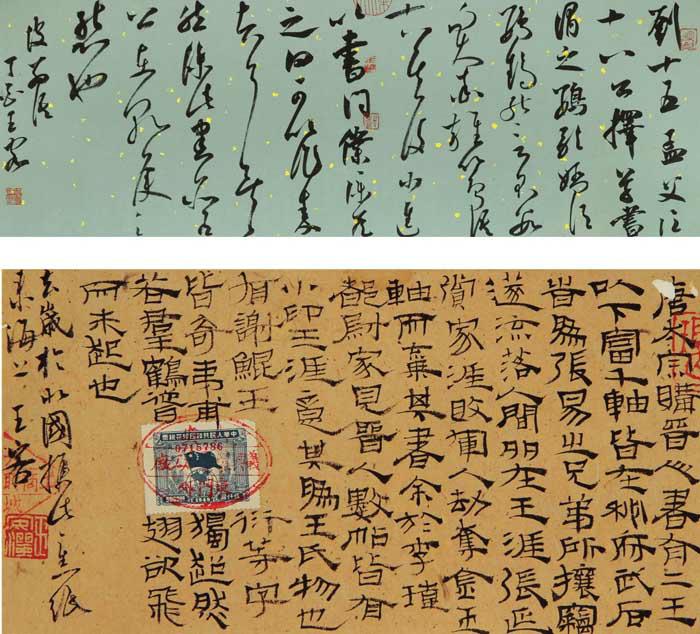

艺术家并不是一个创世者的角色,他不能无中生有,他只是一个塑造者,需要在现有的材料中不断甄别和提炼并赋予它以形式。因此艺术家越是对自己所站立的基础有越清醒的认识,他便越能轻易躲开那些由偏见构成的陷阱。王客习惯把自己视为一个手工艺人,他对技艺这件事情本身有明彻的理解。我们或许可以将王客视为二十世纪后半叶以来高校书法专业教育,在培养拥有专业技巧的书法家方面所诞生的一个具有典范意义的例子—这并非说王客取得了多高的成就(现在谈论这个话题还为时尚早),而是在以下这个意义上说的:通过学院的专业训练,他确实获得了一种最完备的书写技能,因此,他将会成为目前乃至将来一段时间内高等书法教育的一个典型。王客出色的能力几乎遍及书法所能涵盖的所有领域,无论是篆书、隶书、楷书,还是行书、草书和篆刻,他都在上面展示了杰出的才华和造诣,而只要稍微有过书法经验的人都知道,书法各个书体有各自独特的审美要求和技术难度,要同时兼通众多书体是一件非常艰难的事情。诚然,书法一理贯之,无论是什么书体必然有相通之道,然而这是只有当对各个书体深入到一定程度之后才能發现的东西,你首先得面对其差异,其独特的要求,你得像穿越一条狭窄的通道那样进入它们,然后才可能发现它们深处那光影交织、道路隐现的空地。可以说,王客在每一种书艺中都进行了非常深入的探索,如今在他的各类作品中已经可以看到一种统一性贯穿其中,这或许来自于有意识的追求,但更多应该是出于无意为之的自然流露,也就是说,这种统一性是从他的个性和无意识中涌现的结果:他将许多彼此相异的材料投入到感觉和无意识深处的熔炉中,经过年深日久的搅拌、发酵和锤炼,本来相异的材料终于丧失了自身的独立性,某种统一的形式便在其中升起。王客的草书与他的小篆拥有同样坚强的线质,他的行书深深烙上了化用欧体楷书的痕迹,而他的先秦古玺篆刻在空间上的自由挥洒与行草书那大开大合的章法构成如出一辙。对类似细节的观察还可以举出很多。

在王客的所有能力中,有两点尤为引人注目。首先是他对空间有极为敏锐的感觉,当然空间在这里多少是一个有点僵硬的概念,这空间并不是某种恒定的、可被计算的数值,因此,在书法中对空间的敏锐指的是对任何空间进行自由转化的能力。书法讲究所谓的“计白当黑”,然而,空间的转化因为它是“化”,它的意义要大于仅仅只是将白和黑颠倒的能力,计白当黑还太过简单,真正困难之处在于看出白空间与黑空间相互之间的联系、纠缠、呼应和生成,也就是一个空间沿着什么样的路径、遵循什么样的自然法则而成为了另一个空间。我们可以猜想王客最初是从篆书、草书和篆刻中习得了这种能力。另外一点是王客对笔锋那惊人的控制力,这意味着当那细如发丝的毛笔末端接触纸面的时候,仍然清晰地,有力的感觉通过笔杆这根管道而进入身体,为了感受到这一点,就需要多么持久的训练和专注。但他必须做到这一点,如果不然,“一画之间,变起伏于锋杪;一点之内,殊衄挫于毫芒”(孙过庭),这种立于毫末之上的舞蹈将是一句空话;如果没有进入如此精微的层面,唐法最终也只会沦为口头上的修辞,所谓“纤微向背,毫发死生”(王僧虔),就是要把这个层面上每一根笔毫的运动理解为生和死之间的决断。王客当然是有理由骄傲的。毛笔是心灵的完美同构物,我们不相信一个对毛笔最细微的颤抖都如此敏感的人,心灵会是麻木的。如果正如人们所说王客具有罗汉之象,不光是因为他心宽体胖,而是其中确实有对人世之悲悯。只是现在一切都还不够,王客对自己并不满意,而且他还对自己心中偶尔闪现而过的那种满足感保持警惕,因为它很可能是止步不前的危险信号。

作为学院书法专业教育的一个典型,王客实际上也集中了关于书法专业教育的所有荣耀和困顿。荣耀是因为他们被视为书法精英,代表了这个时代在书法上的最高水平;困顿是他们作为专业书法家,普遍缺乏人文素养,在书法上只会玩弄形式,他们在大量生产空洞无物的书法作品。可以说,对专业书法家的这种批评有它全然的合理性,它确实在某种程度上击中了弊端,当然也击中了王客的弊端。在这些问题上王客保持了一贯的清醒,他对自己的缺陷了然于心,也对近现代百年间社会变革所造成的传统文化断裂痛心疾首。然而,在许许多多的批评者那里,站在文化的立场上的批评总是一件正确却又太浮浅的事情—他们似乎忘了,强调书法中的文化修养和所谓的文人气,是宋代以后才开始的,而这是伴随着技巧衰落而发生的事情,文人修养从那时起开始扮演填补技艺凋疏的空缺的角色。王客对此直言不讳:“时人言学魏晋,初具模样,继而便难以深入,盘桓不久,便趋易避难,直入宋元,再堕明清,气格不高,尚以书斋之文人气自高,而拘谨如辕下驹,事实上除却文人气更有高妙的艺术审美和超凡脱俗的境界。”晋唐以后的书法似乎是每况愈下了。确实,文化对于任何人来说固然始终都将是一种提升的力量,但它并不能代替书写技艺本身,如果它需要发生作用,也只能通过技艺本身作为中介而进入书法之中;技艺本身越具有开放性、越敏感、越丰富,它可以从文化中获得的滋养便越多。反过来说,不够高明的技艺实际上并无法承担太多东西,在这种情况下,文化只是投在书法上的模糊影子,在纸上形成了文人气这种若有若无的氛围。但它只是能够免于流俗而已,对于更高的书法境界却终究无能为力。目前对书法家的另一个批评是过于炫技,但这是一个不得要领的观点。恰恰相反,现在的书法在技巧上还远远不够,跟二王和鲁公比起来,我们的技艺总是还太松懈、太简单、太僵硬,所以根本上并没有太多什么值得炫耀的技巧。此外,技艺并不等同于形式,而在人们的话语中,二者常被轻易地混淆在一起。技艺属于诗学(poetics),它是制作,是一种具有生-产性(pro-duction)的行为,它为世界和存在提供尺度,就像书法为我们的书写和语言提供出尺度那样;而形式的主要用法是与内容相对的概念,没有内容的形式自然会成为一种抽象空洞的东西,就像时下人们用书法千篇一律地抄写司空见惯的唐诗宋词那样,语言在此是缺席的。王客的作品也难以避免语言上的无力感—这是一个时代的巨大断裂在书法上投下的浓重阴影,我们的书法无一幸免,而修补它可能需要一段很长的时间。由于专业化教育所导致书法的片面化和狭隘化,确实是我们这个时代书法的难题,社会对专业书法家的批评也是因为对书法包含了更广博的寄托,但解决这个难题的方式,只能是专业书法教育进行自我克服的方式,也就是必须站在书法专业的基础上克服书法专业自身的问题,为此它需要诚心而广泛地接受批评,需要在学院的专业教育之外补充更多有益的内容。这是未来书法的希望之所在。

在晋唐书法的伟大传统中,技艺的完善是首要的事情。如果说在那些伟大书法家的作品中仍然包含了包罗万象的内容,而非仅仅技艺本身,那也是因为他们掌握了一种如此高超的技艺,他们已经通过技艺超越了狭隘的技艺,并因此让书法成为了一整个世界,成为可以让人安身立命的所在。因此,我们需要通过技艺去超越技艺,而这正是王客的道路和他的意义。庄子笔下的许多人物多是一些能工巧匠,在那些让人目眩神迷的故事中,庄子始终强调的是对技艺本身至高的专注,一如庖丁专注于解牛、佝偻者专注于累丸、梓庆专注于削木那样,在专注中忘却的不仅仅是整个外在世界还包括人身上的一切,当人通过这种专注而终于能与物化为一体时,他便能步入道之境界。但这种境界却是不可执意追求的,它还处在遥远的地平线之外,所以,我们希望王客只专注于手中的这根毛笔,当他行进到深处时,世界便会在其中升腾而起。 endprint

endprint