《形状与抗弯曲能力》教学设计

2017-09-08王晶雁

王晶雁

中图分类号:G623.6 文献标识码:A 文章编号:1002-7661(2017)17-0046-02

一、教学目标

1.培养学生根据现象提出问题并进行实验研究的能力;

2.培养学生实证的意识;

3.发展乐于动手、善于合作、不怕困难的品质,体验获得成功的喜悦;

4.明白节约资源的重要性。

二、教学重难点

1.教学重点:学生分组探究形状与抗弯曲能力的关系的实验。

2.教学难点:初步理解改变形状其实就是增加了厚度,从而能够提高材料的抗弯曲能力。

三、设计思路

1.原来教材中本课分为两个活动

第一,先研究形状与抗弯曲能力的关系。这个活动又可以分成两个活动来运作。一是让学生来做一做纸桥。二是测量纸桥的抗弯曲能力。第二,研究瓦楞纸板的形状结构。研究瓦楞纸板不但可以加强对第一个活动的认识,而且可以让学生感受到身边的许多“视而不见”的科学现象,从而激励学生去认识更多的、较复杂的形状结构。

2.自己对活动的重新排序与整合

(1)以走过“自制纸桥”的游戏导入,激发孩子的兴趣,接着引发他们思考,这种纸桥为何能承受如此大的压力?我们来解剖观察一下,从而发现瓦楞结构。再由瓦楞形状延伸到其它形状的纸桥研究。

(2)当学生做完实验后,引发思考“为何纸的形状改变后,会改变抗弯曲能力?”当学生作出推测后,现场让他们进行测量,并估算出厚度增加的倍数,到此疑惑终被解开。

(3)最后再回到生活中找一找常见的不同形状的薄板结构(原来教材中的第一个环节)。这堂课的设计是按照“质疑→探究→表达交流→测量验证”的过程来进行的, 强调学生实证意识的培养。

四、教学准备

1.演示用的铝合金窗的边角料、PVC管等不同形状的薄板材料。

2.每组1袋垫圈、5张同样大小的纸、瓦楞纸(三层)每组一份、自制架纸桥的桥墩(口形PVC排线管,表面贴上防滑纸并固定桥距)两个。

3.每组实验记录单一份。

4.ppt课件一份。

五、教学步骤

(一)引入

1.回忆:上节课中,你们小组搭的纸桥最多能承受几枚垫圈?

2.游戏:看今天老师也搭了一个纸桥,谁能上来走过这个纸桥?

( 教师邀请学生走过包装纸板搭成的纸桥上。)

3.质疑: 为何今天的纸桥,比起上节课的纸桥,有如此强的抗弯曲能力?

4.观察:(教师发给每个小组一张瓦楞纸)引导学生观察并剖开,研究它的内部结构,发现瓦楞结构。并请学生到黑板上画一画瓦楞形的横截面。

5.对比未折过的纸桥,横截面形状为“一”字形。

6.揭题:看来,柔弱的纸通过改变形状,具备了很强的抗弯曲能力。今天我们就来研究“形状与抗弯曲能力”。(板书课题)

(二)实验探究

1.提问:一张平展的纸形状改变后,抗弯曲能力就会改变吗?就以瓦楞纸为例,你能设计实验来研究吗?

抽生回答,并适时复习“对比实验”的方法及注意事项:每张纸只折一次,不要反复使用,并只测试一次;桥墩距离不变;纸桥长度不变;轻放垫圈、放中间,以纸桥触到桌面为止。

(教师适时板书五种纸桥的形状:一 O W U 口)。

2.自主实验:探究形状与抗弯曲能力的关系

(1)各小组动手折出不同形状的纸桥,并实验:测试五种形状纸桥能够承受垫圈的数量。

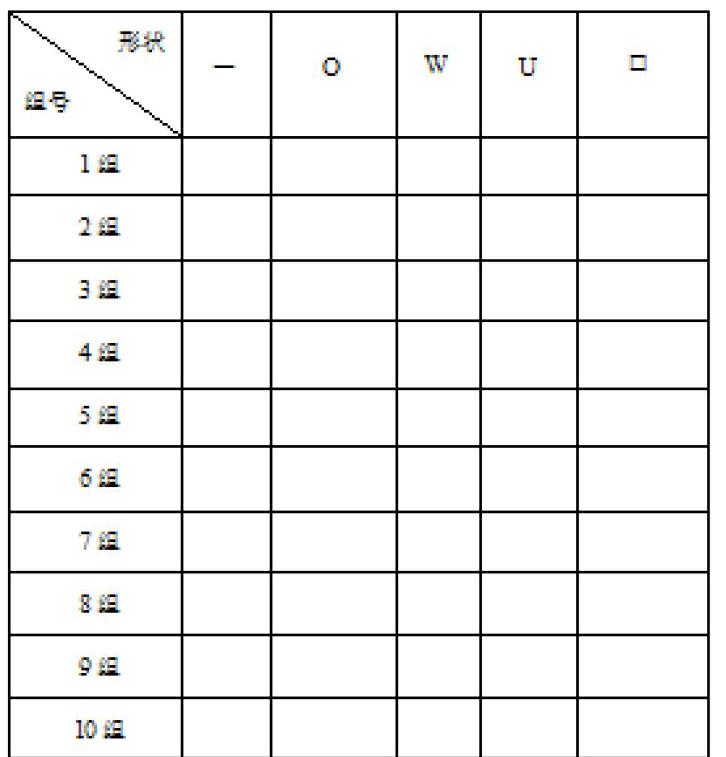

(2)各小组记录、共享数据,并贴在黑板上形成“各组实验总表”。

(3)观察数据,思考有何发现?原因是什么?

(4)分析数据、交流发现:改变材料的形状,可以改变材料的抗弯曲能力。

3.思考:为何纸的形状改变,会改变它的抗弯曲能力?

4.现场验证:

介绍一张A4纸厚度为0.088毫米,测量一张改变形状后的纸梁厚度,估算出厚度增加了几倍。

进行对比,发现:把材料做成种形状,虽然减少了材料的宽度,但却相当于增加了材料的厚度。

5.节省资源教育:(演示)老师这里需要一百张A4纸厚度才能达到约1.0厘米,而今天同学们仅用了一张纸就能将厚度改变为1.0厘米左右,大大节省了资源。

(三)应用

1.课件及实物展示:生产生活中多种形状的薄板形材料:角钢、圆钢管、槽钢、口形钢、瓦楞钢板、工形钢。

2.思考:它們应用在生活中的哪些地方?抽生答,教师用课件补充。

(四)启示

一张柔弱的纸,通过改变形状使自己变得坚固。在逆境中,我们如果能够改变自己生活的形态,也能活得更加坚强。

(五)拓展:用刚才所折的材料,试着搭一个更加坚固的纸桥。endprint